| パロマ―サーベイのブルーとレッドの両方に反射星雲が付随して見える δ > -31 の BD, CD 星のカタログを作った。近傍の反射星雲は圧倒 的にグールドベルトに沿って並んでいる。一方もっと遠い星雲は銀河面に集中 している。データから 13 の星雲集団が摘出された。その内の幾つかは既知の OB-アソシエイション、T-アソシエイションと一致する。銀緯が中間高度また は高高度にある反射星雲は個別の星に付随していない。 | これらの星雲は銀河系全体の光を反射しているのではないか?この銀河系全体 の光は、バルジや円盤からの光が吸収されてしまう銀河面でよりも強いのだろう。 超新星残骸の近くにある反射星雲 IC443, CTB1, 1.9° Cepheid SU Cas は 天体までの距離の決定に使えるかも知れない。 T Tau 星の周りの星雲の構造は 典型的な反射星雲とは異なるようである。 |

|

反射星雲の検出 パロマ―写真上の BD, CD 星約 50 万個を調べ、約 500 星の周りに星雲を 検出した。その大部分で星雲はブループリントのみで見えたが、W CMa = HD 54361 のように非常に赤い N-型星の場合にはレッドプリントのみで見えた。 ただしここに載せたのはどちらのプリントでも見えた星雲のみである。カラー と形態から放射星雲は除いた。また、強い赤化を受けた HIIR と赤い反射星雲 の区別も難しいが、中心星が非常に赤いかどうかで区別した。 距離指標 反射星雲は距離指標としても使える。 B9II 星 HD43836 は、超新星残骸 IC433 に隣接する暗黒雲の中に埋もれている。この星の距離指数は、 (m-M)o = 8.5、距離視して 500 pc である。 しかし、光度クラス II の星の絶対等級 は不確かなのでこの距離のエラーは大きい。 |

星雲中のセファイド SU Cas は HD 17138 と HD 17443 の二星と同じ星雲に属している。従って この二つの距離が決まると、セファイドまでの距離も決まる。SU Cas P = 1.9 d は銀河系周期光度関係の勾配を決めるのに重要な天体なので、この星の距離 決定は重要である。この他、 RS Pup (Westerlund 1963) も反射星雲に属す。 他のカタログ このカタログは Hubble 1922a,b, Cederblad 1946, Struv, Straka 1962, Dorschner, Gurtler 1964, 1965, Lynds 1965a を補足するものである。 |

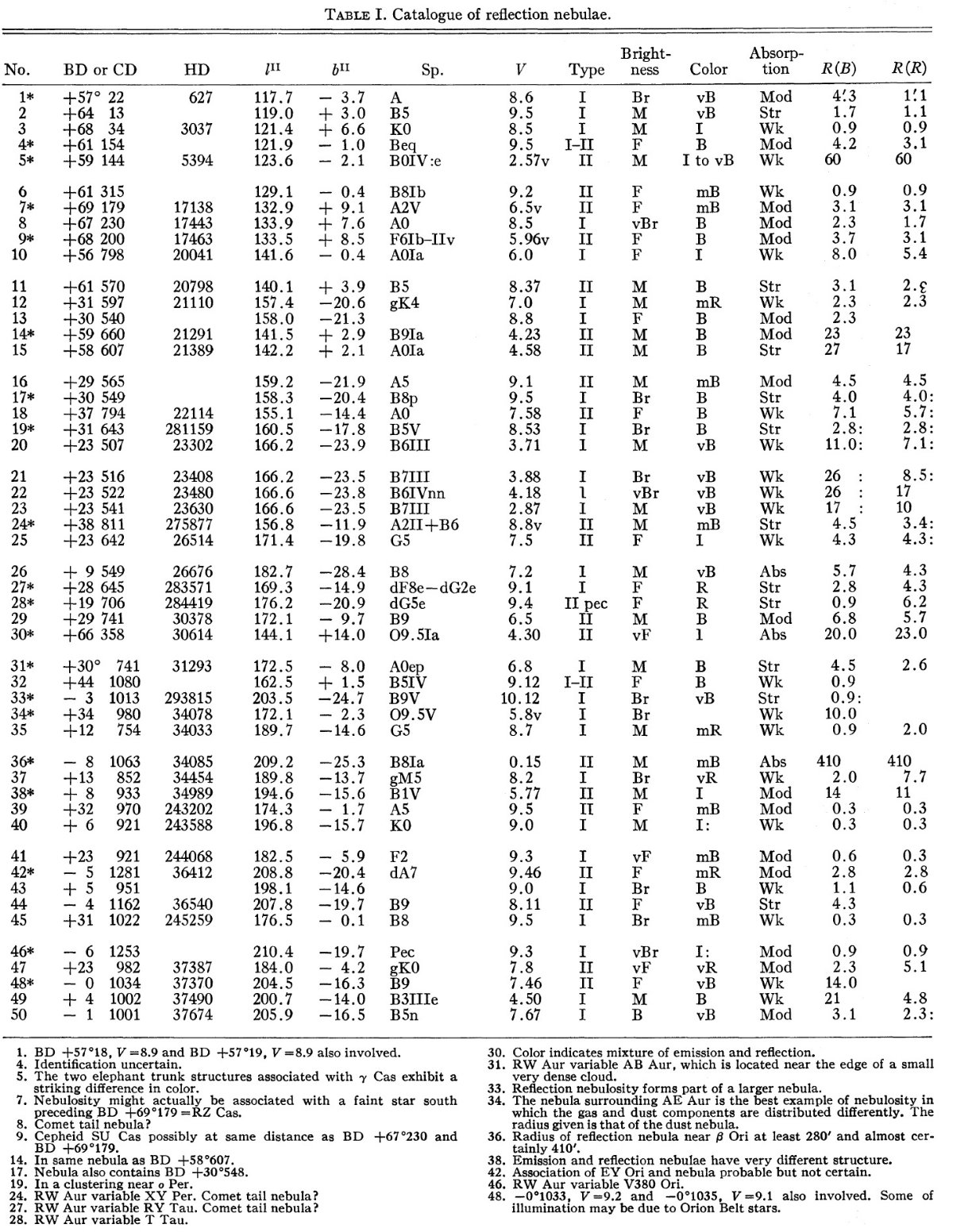

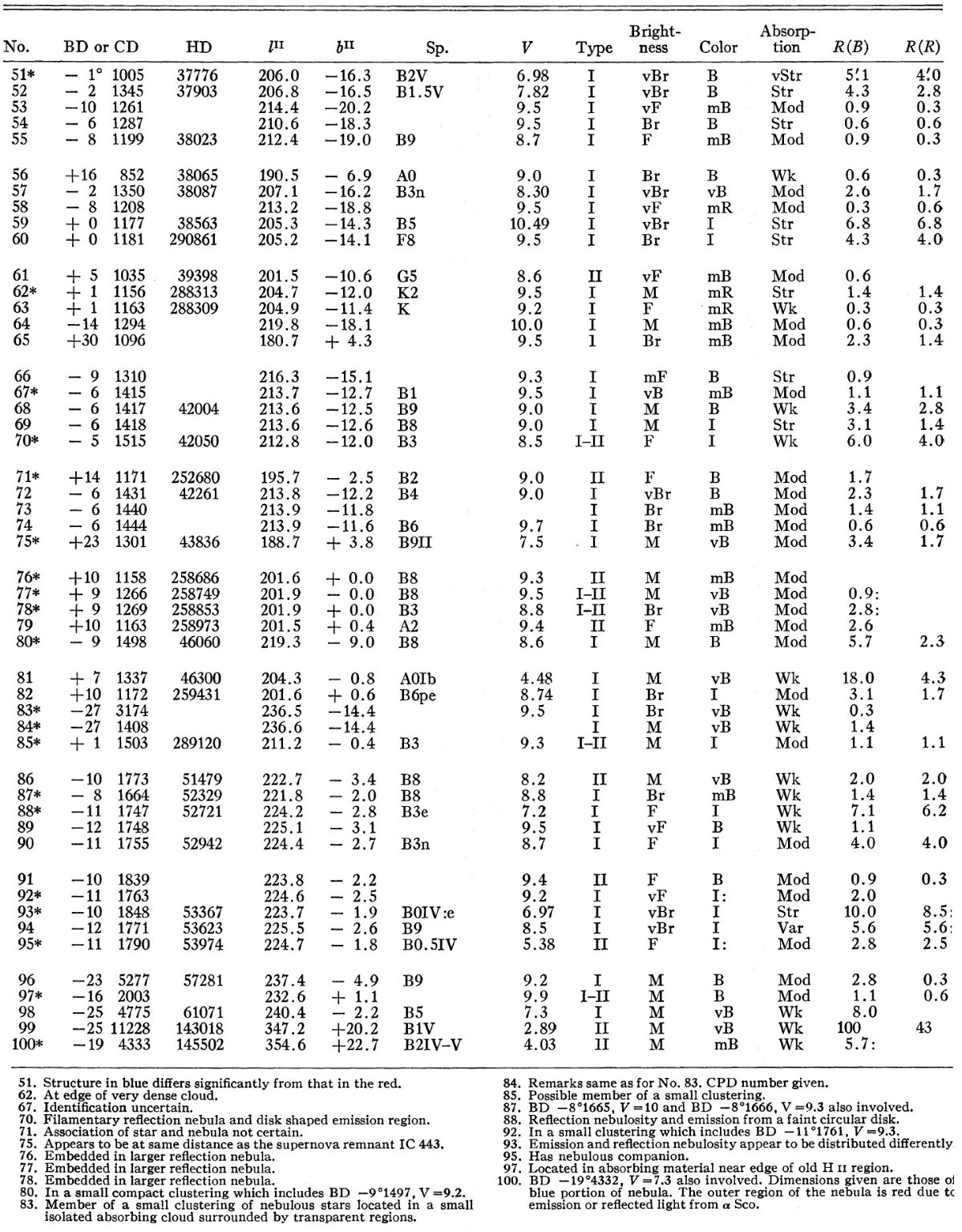

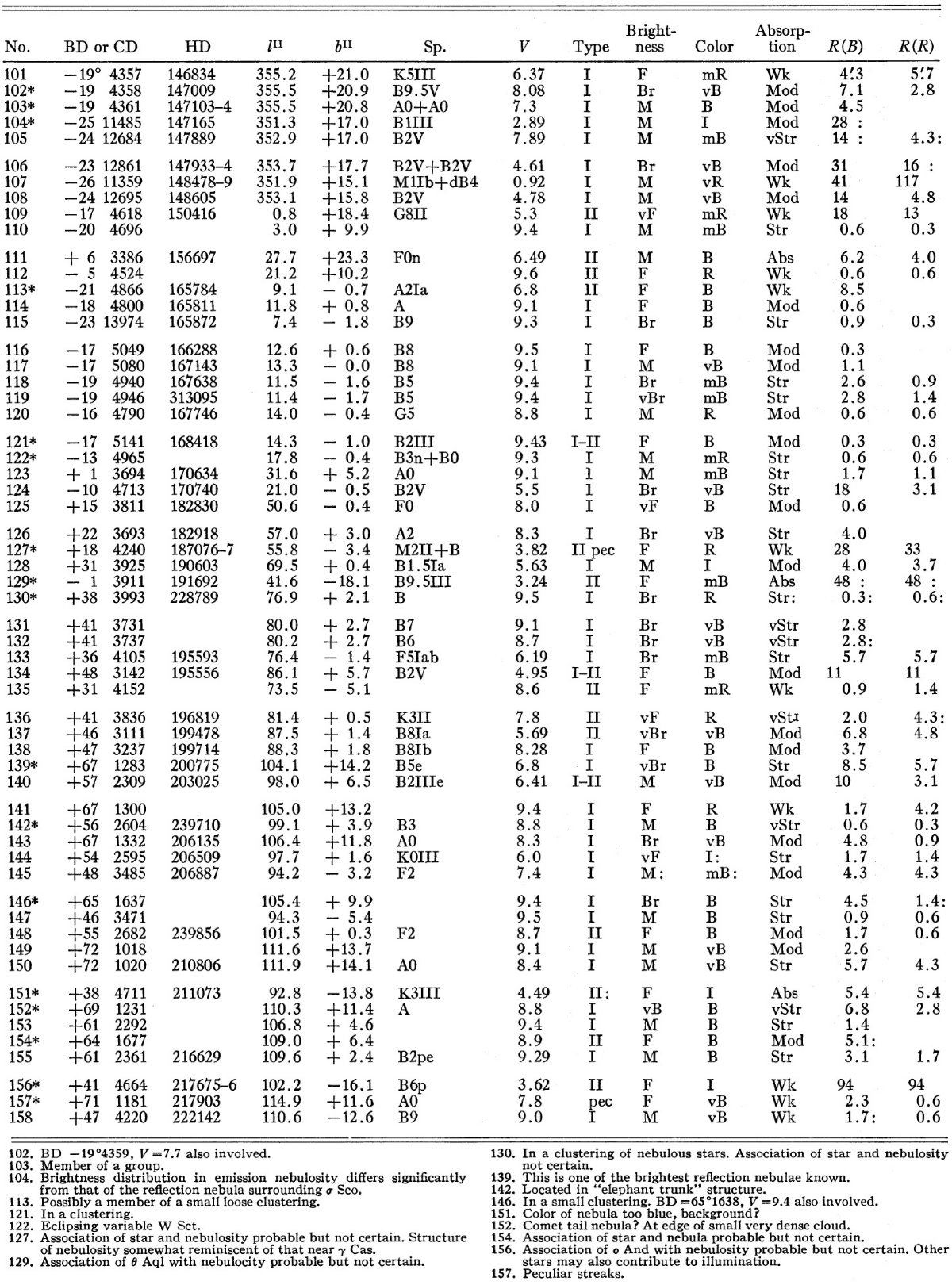

| δ > -33 の CD, BD 星に付随する反射星雲のリストを表1に示す。 表の "Type" は I = 照らす星が星雲内部にある、II = 外部から照らす, で分けた。"Surface Brightness" は vBr = very bright, Br = bright, M = moderate, F = faint, vF = faint の意味である。 |

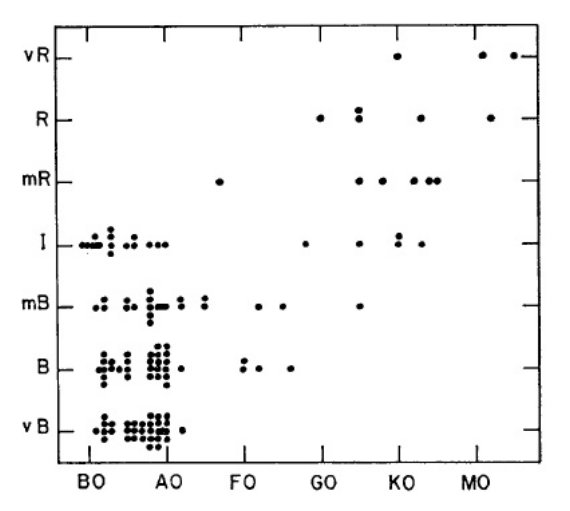

カラーは vB = very

blue, B = blue, mB = moderately blue, I = Intermediate, mR = moderately

red, R = red の意味である。 星雲を含むフィールドの星間吸収はフィールド星の数密度で決めたのでかなり 不確かである。最後の二つはブルーとレッドのプリント上での星雲半径 (arcmin) である。 |

|

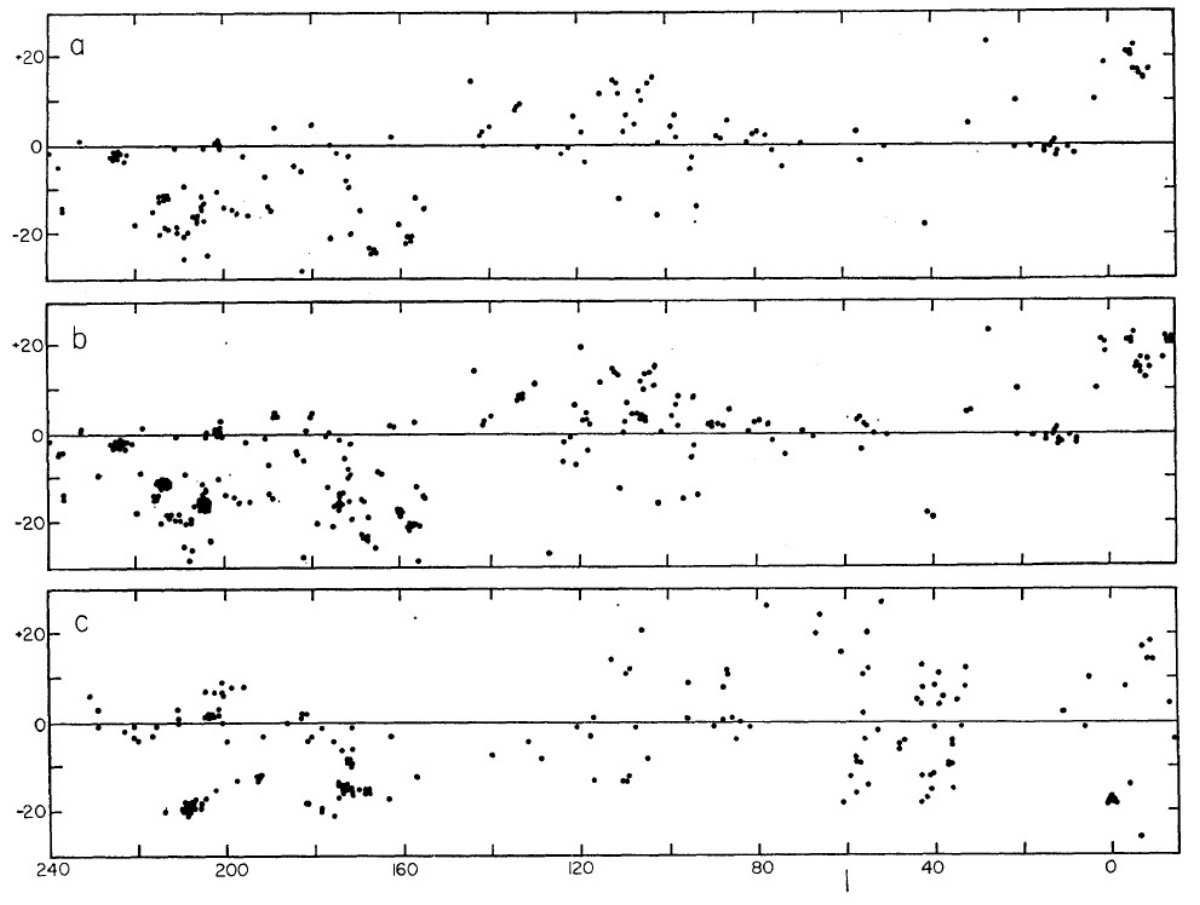

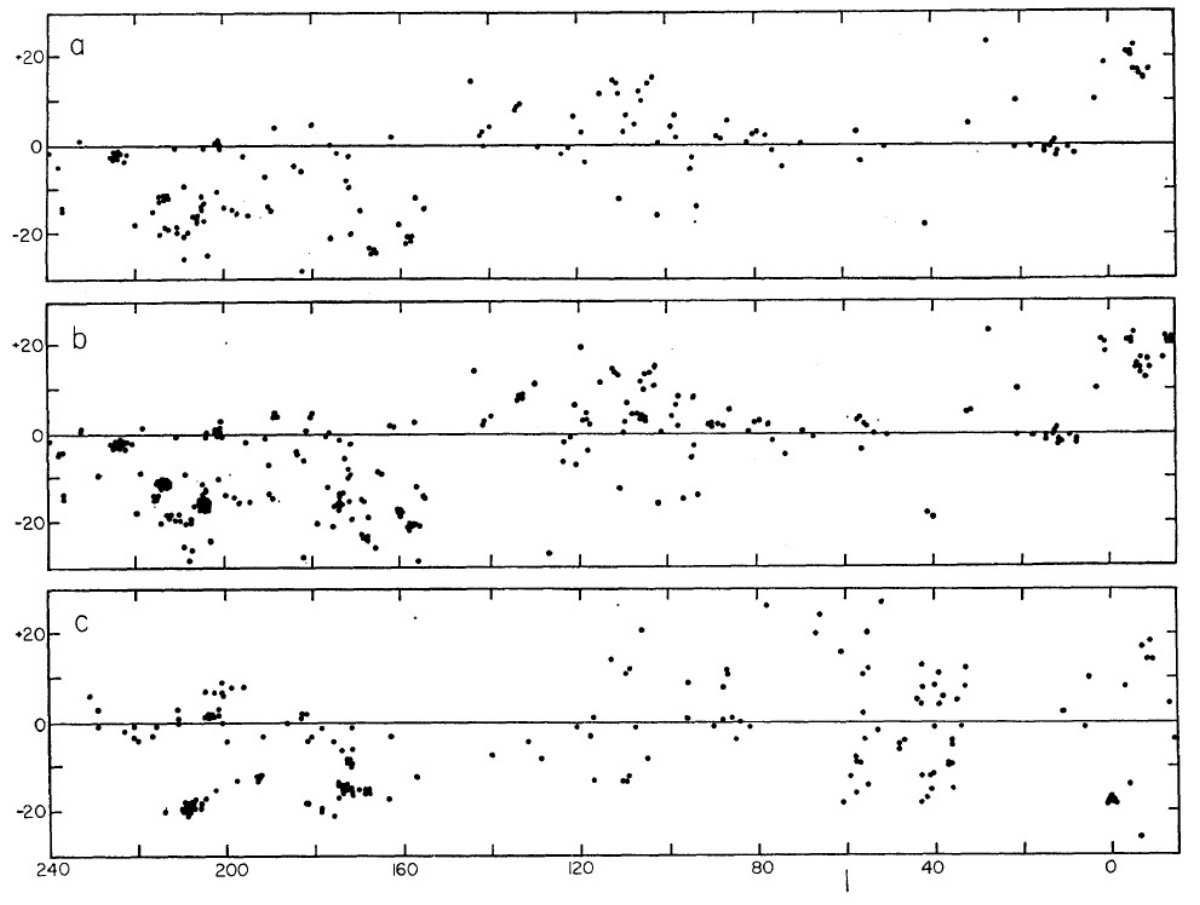

グールドベルトと銀河面 図1(a) には表1の反射星雲の位置 (lII, bII) を プロットした。太陽に近い星雲、例えば Upper Scorpius アソシエイション、 牡牛座暗黒雲、オリオン複合体に属する反射星雲、などの多くがグールドベルト に沿って並んでいる。他のもっと遠い星雲は銀河面に沿っている。 Dorschner, Gurtler の仕事 最近 Dorschner, Gurtler (1964) もパロマ―写真を使って反射星雲のカタログ を作った。彼らの選択基準は星雲の表面輝度であった。一方我々は照らす星の 明るさで選んでいる。図2(b) には両者を合わせた分布図を示す。 |

T Tau 星の分布 図2(c)には2nd GCVS から採った m>sub>pg ≤ 14 mag の T Tau 星の分布を示す。T Tau 星のリストは一様ではないことに注意せよ。 分布の比較 図2(b) と (c) の間には (c) の非一様性に関わらず多くの共通点がある。 特に目立つのはどちらも牡牛、オリオン、一角獣、サソリ座に集団を成して いることである。一方、大きな差は lII = [30, 70] に T Tau 星の集合が見られるのに、反射星雲の方にはそれがないことである。 |

|

Sgr R1 lII = [7, 14], bII = [-2, 1] 位置は Sgr OB1 (r = 1.56 kpc) と重なる。Sgr R1 の距離も同じであろう。ただし、 この星雲の星の測光距離は測られていない。 Vul R1 lII = [53, 57], bII = [0, 4] 小さな集団で、OB-星も T Tau 星もここで集団を成していない。距離不明。 Cep R1 lII = [105, 109], bII = [3, 7] 小さな集団で、OB-星も T Tau 星もここで集団を成していない。距離不明。 Cep R2 lII = [103, 112], bII = [10, 15] 小さな集団で距離不明だが、Ceo OB2 (r = 0.7 kpc) と関係するかも知れない。 Per R1 lII = [156, 161], bII = [-22, -17] Per OB2 (ζ Per アソシエイション)の中にある。距離は 0.4 kpc. Tau R1 lII = [166, 167], bII = [-24, -23] これはプレアディス、距離 125 pc、に付随する星雲である。恐らく牡牛座雲 複合の雲がプレアディス星団と偶々出会っただけなのであろう。 Tau R2 lII = [173, 175], bII = [-17, -13] 小さくまとまった集団で、牡牛座暗黒雲の中心部にある。一部は T アソシエイション lII = [168, 176], bII = [-17, -14] と重なる。 |

Mon R1 lII = [201, 204], bII = [-1, 3] Mon OB1 に含まれる。この R アソシエイションの中心は NGC 2264 で、この星団は 715 pc 離れている。小さな T アソシエイションが lII = [202, 205], bII = [0, 3] にある。 Ori R1 lII = [204, 207], bII = [-18, -13] オリオン 1b (オリオンベルト領域, 距離 500 pc)に付随する反射星雲集団。 Ori R2 lII = [208, 213], bII = [-21, -18] オリオン 1c(オリオン短剣領域)に付随する広がった集団。T Tau の強い集団がオリオン 大星雲を中心に lII = [205, 211], bII = [-21, -16] に存在する。T Tau 星の分布はベルト方向に低密度の尾を持つ。 Mon R2 lII = [213, 214], bII = [-13, -10] 反射星雲の大きな集団だが、OB-アソシエイションには付随していない。測光データ が無いので距離不定。 CMa R1 lII = [222, 226], bII = [-4, -2] CMa OB1 の端に位置する大きな集団。アソシエイション距離は 1.315 kpc だが、 R-アソシエイションの方はもっと近いのでないか。 N 型星 W CMa がこのアソシエイション の境界内にある星雲を照らしている。 Sco R1 lII = [346, 2], bII = [13, 23] Sco OB2 (= Upper Scorpius, 距離 160 pc)に付随する大きな集団。T-アソシエイション が lII = [350, 355], bII = [15, 18] にある。 |

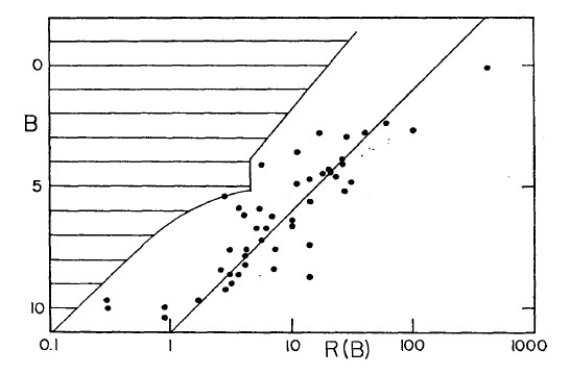

4.反射星雲の直径ハッブルの関係ハッブル 1922 は反射星雲半径の対数が中心星の見かけ等級に比例すること を指摘した。一様性の点から我々のデータはこのハッブルの関係を調べるのに 最適である。図2には log R(B) と B の関係をプロットした。サンプルは次の 式でフィットされる。 B = 12.0 - 5 logR(B) Dorschner, Gurtler 1965 は B = 12.0 - 5 log R(B) と言う関係を導いた。 この差が生じた原因は彼らが星雲の明るさを基準にサンプルを選んだための選択 効果と考えられる。(?)  図2.反射星雲の半径 R(B)(arcmin)と星雲中心星見かけ等級(B)の間のハッブ ルの関係。影部分はデータ不完全領域。 |

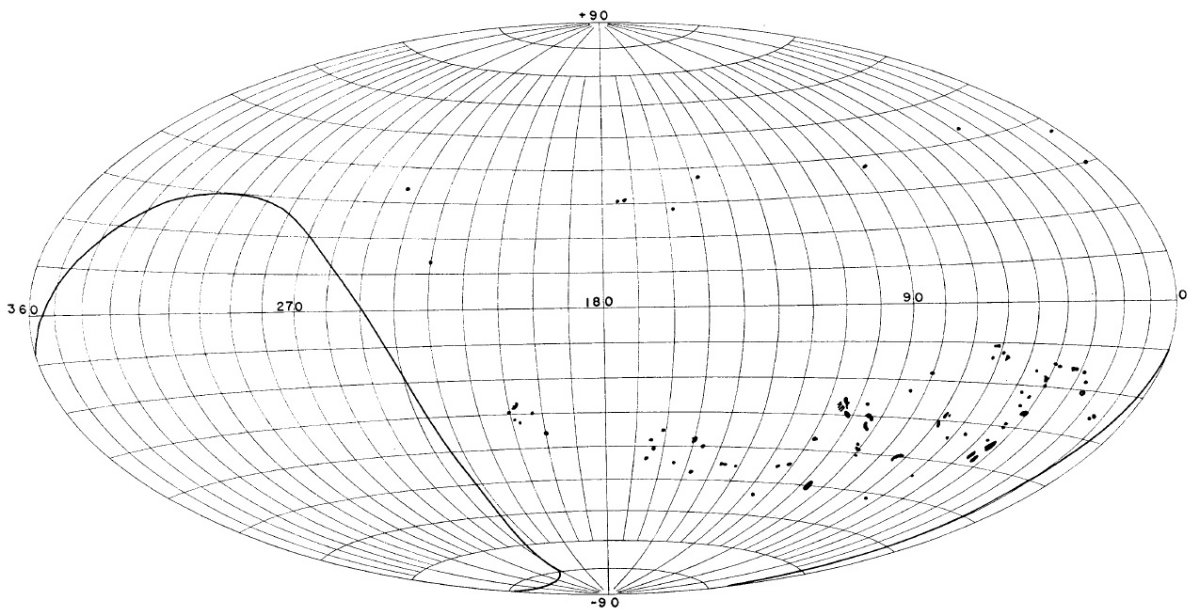

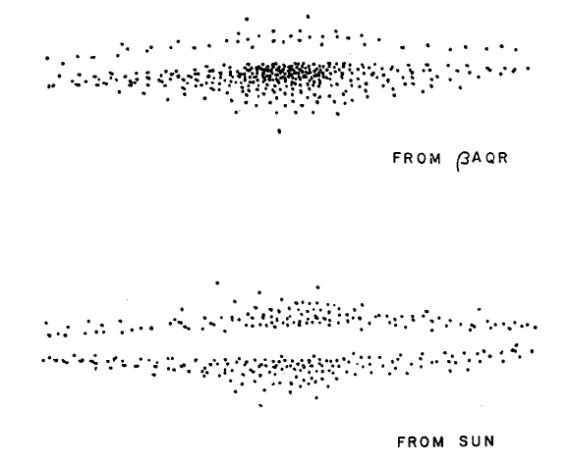

5.高銀緯の反射星雲銀河面の南側に多い探索の過程で、微かにしか照らされていない星雲が、中間銀緯と高銀緯に 見つかった。そのような星雲は Lynds 1965 も報告している。図3にそれらの 分布を示した。そのような雲の大部分が銀河面の南側に存在し、特に銀河中心 の下に集まっている。 β Aqr のケース β Aqr G0Ib の近くにかなり乱れた構造を示す高銀緯星雲がある。この 乱れが β Aqr からの放射光により生じているように見える。この仮定が 正しければ、雲は星と同距離にある。 V = 2.85, Mv = -4.5 から星の距離 = 300 pc, 銀河面の下 180 pc であると考えられる。この位置だと銀河面の ダスト層は抜けているので、銀河面とバルジからの輻射は相当強いであろう。 その様子を図4に示す。  図4.(上)=β Aqr から見た時と、(下)=太陽から見た時との、銀河系 のスケッチ。 |

| 図5に反射星雲のカラーと中心星のカラーを比較した。中心星のスペクトル 型が早期になって来ると輝線の影響が強まるだろう。 |

図5.反射星雲のカラーと中心星のカラーの比較。 |