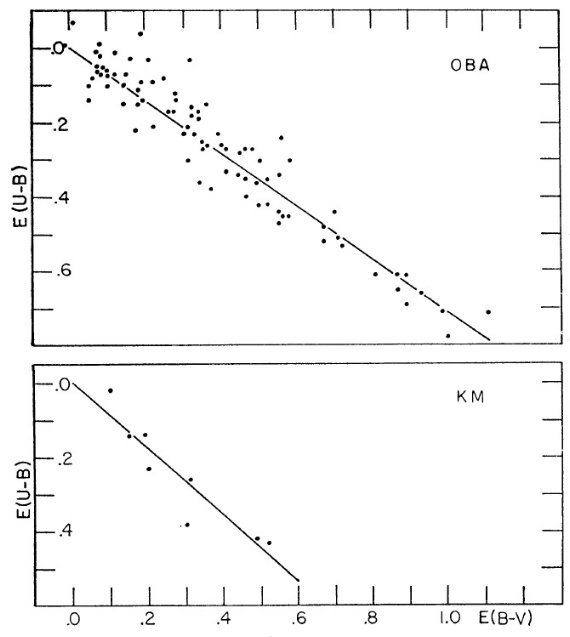

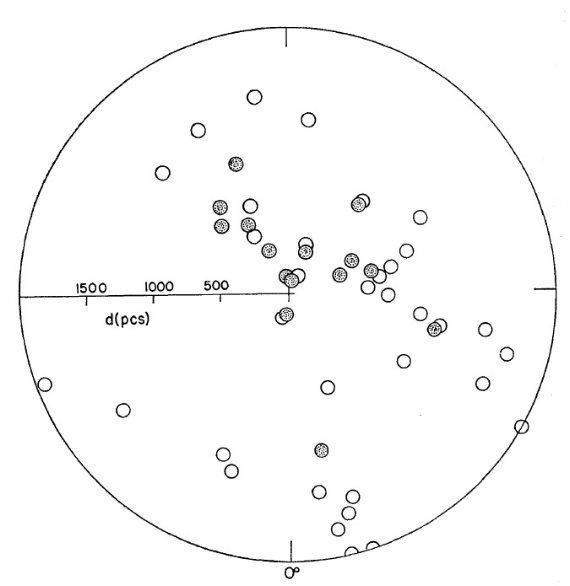

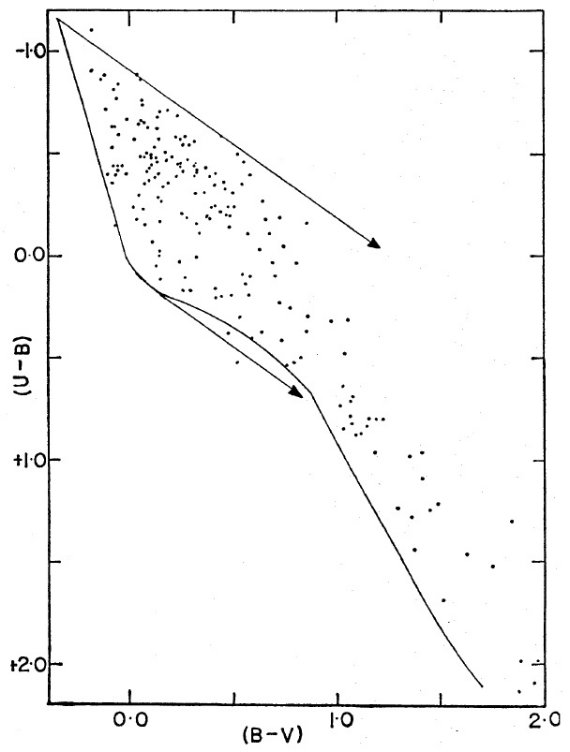

図1には観測星の2色図を示す。固有カラーの曲線は Schmidt-Kaler 1965 から採った。この線は

B-V = [-0.30, 0.00] クラスV

B-V = [0.00, 0.90] 明るい超巨星

B-V = [0.90, ] クラス III 巨星

の寄せ集めである。この図から、反射星雲内の星が様々な赤化を受けた早期型 星であることが判る。

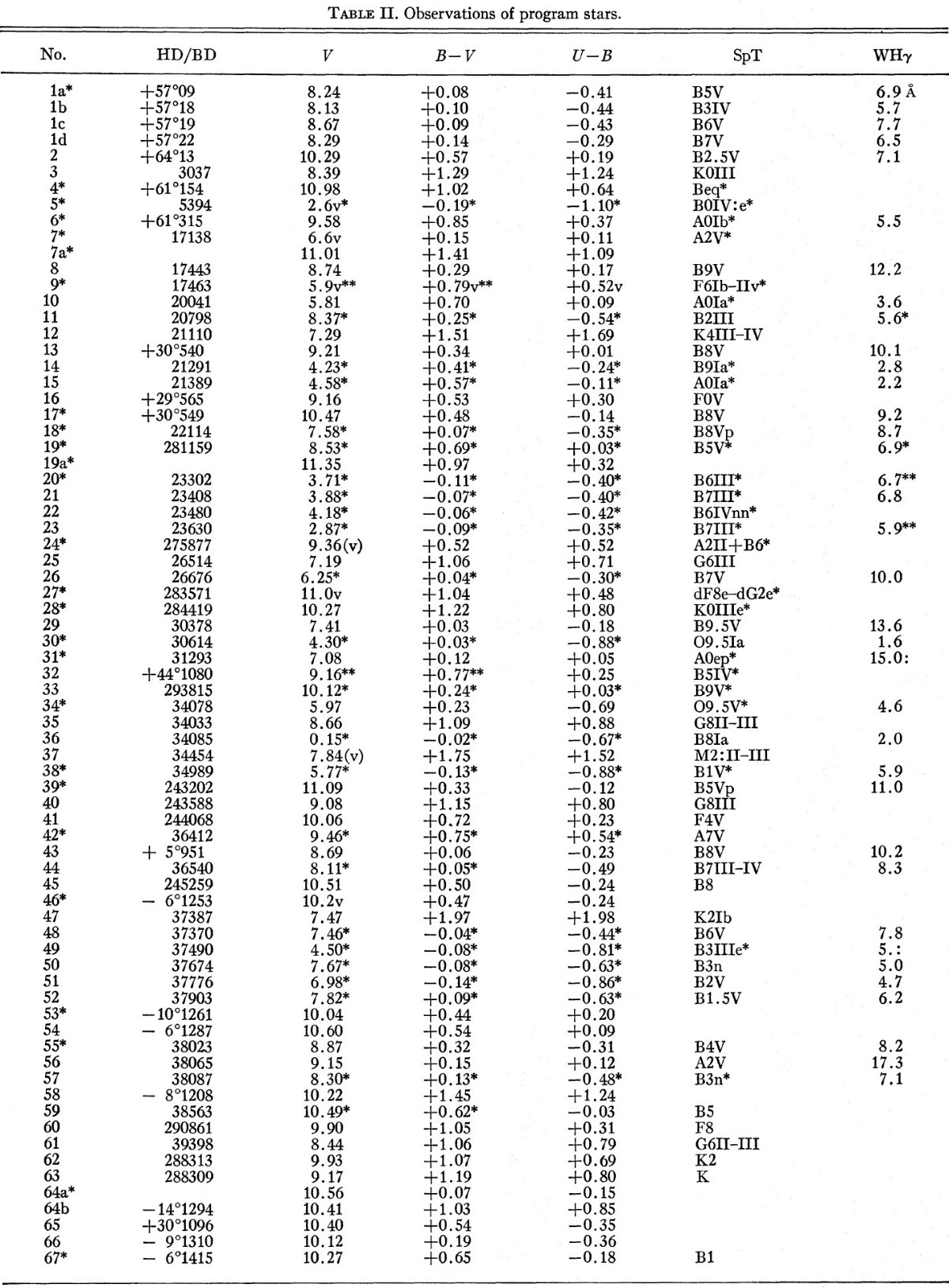

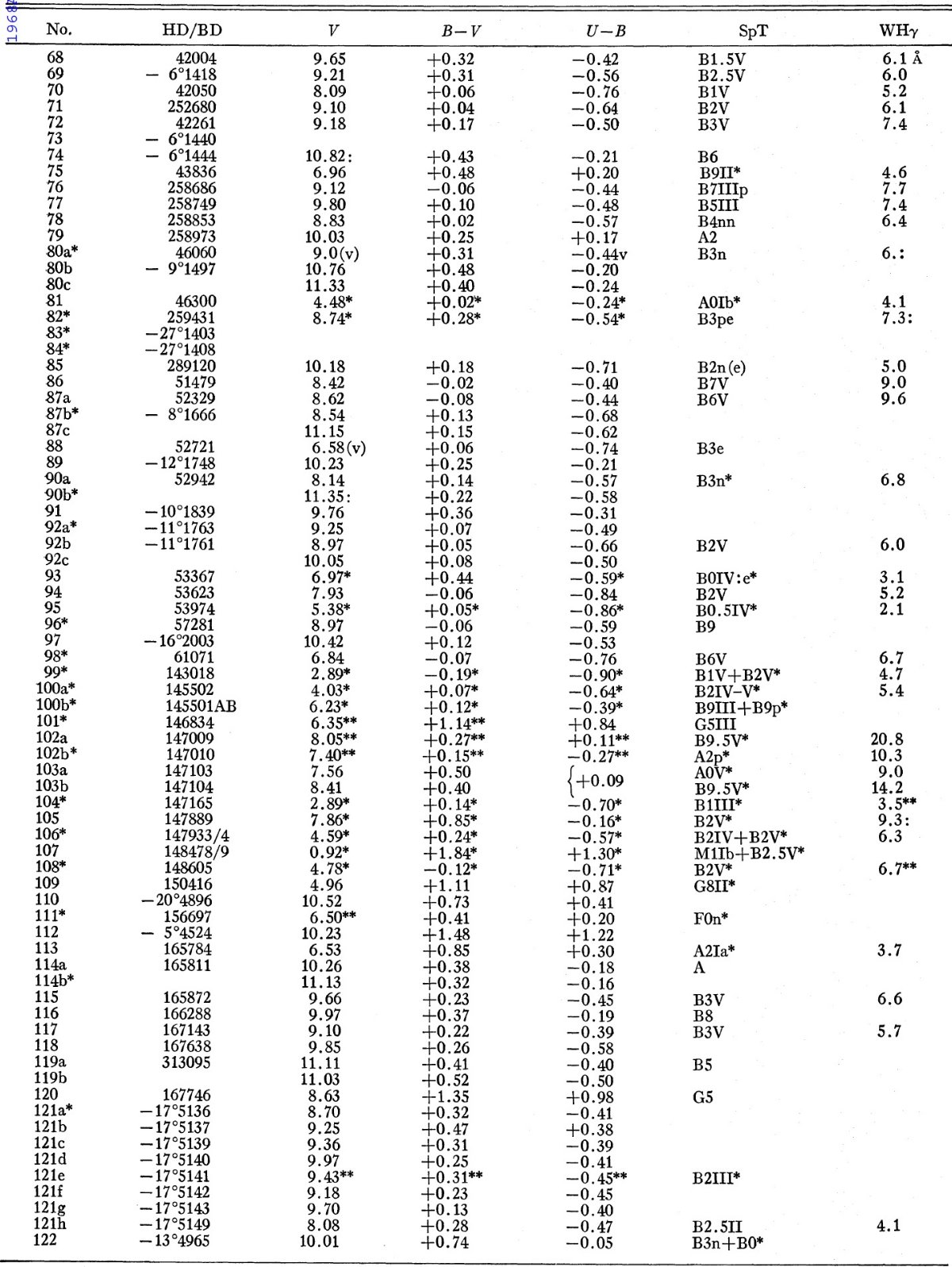

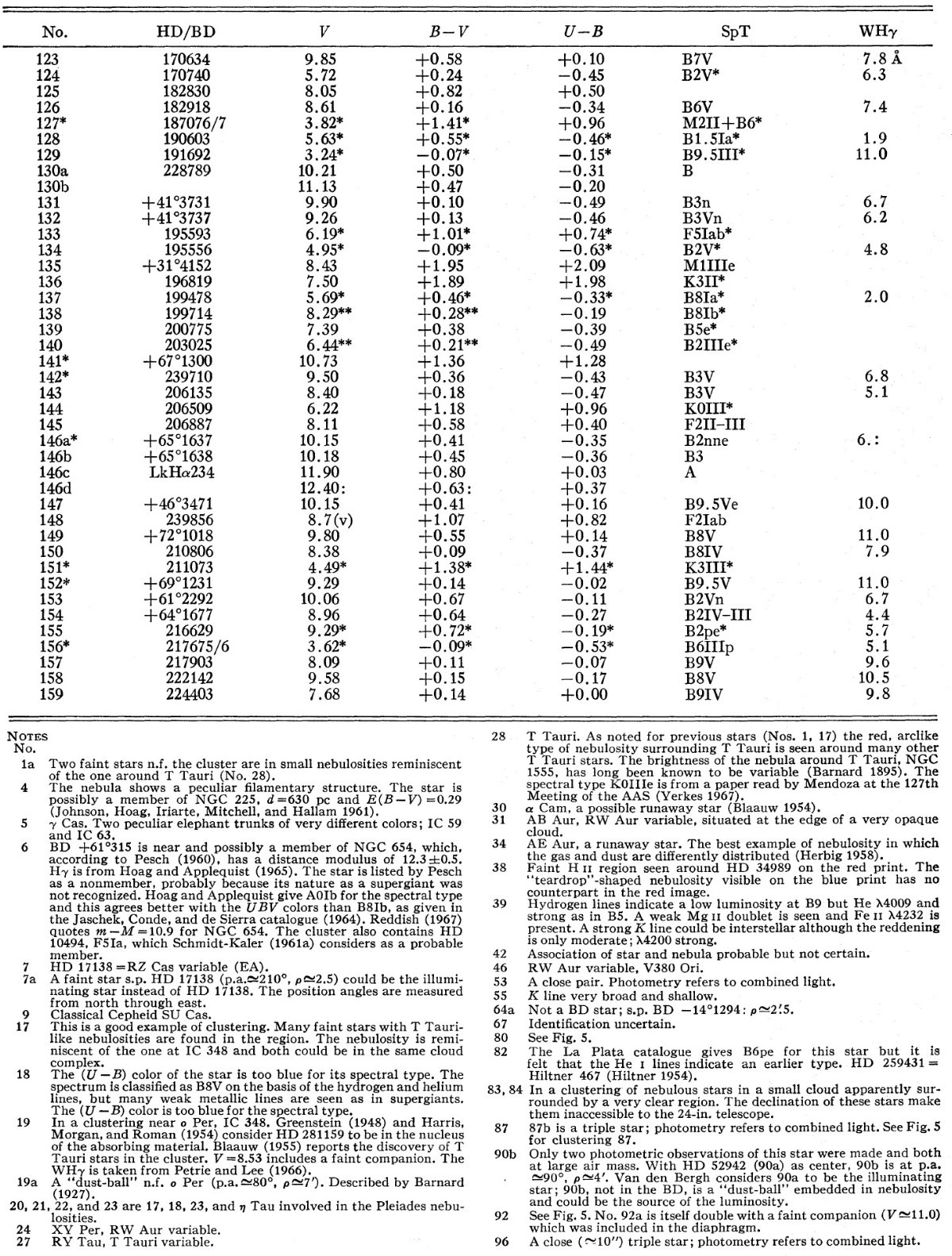

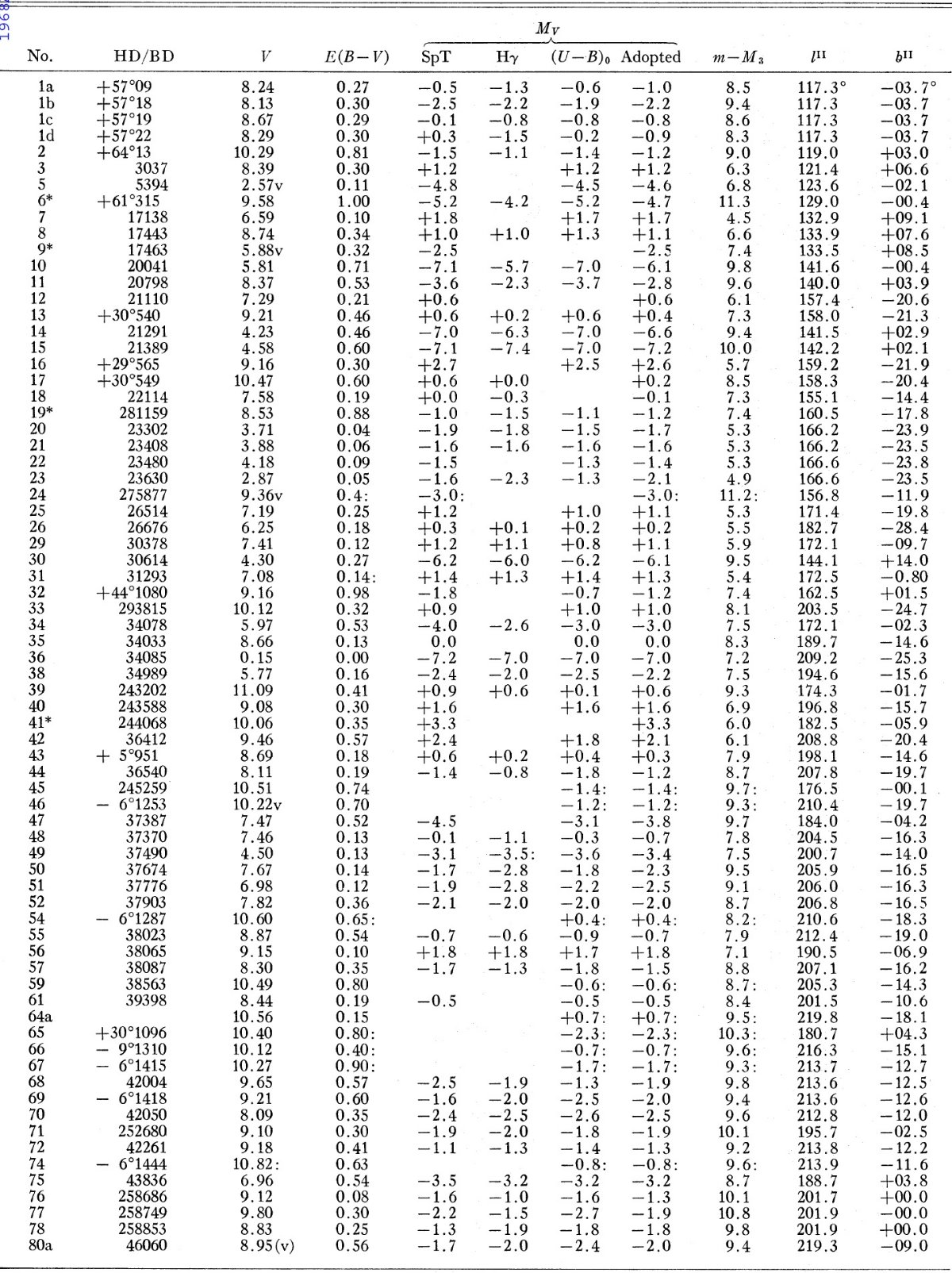

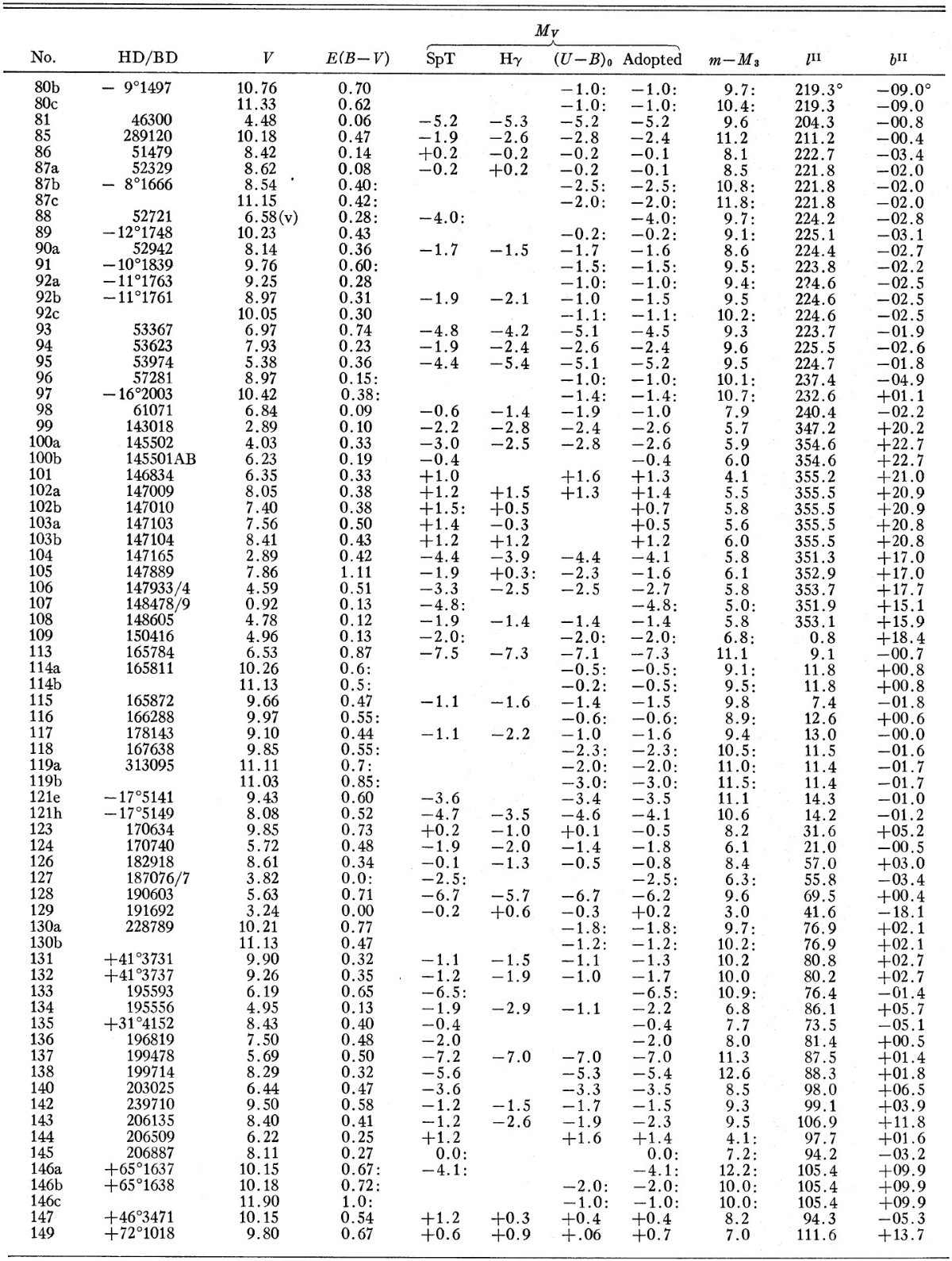

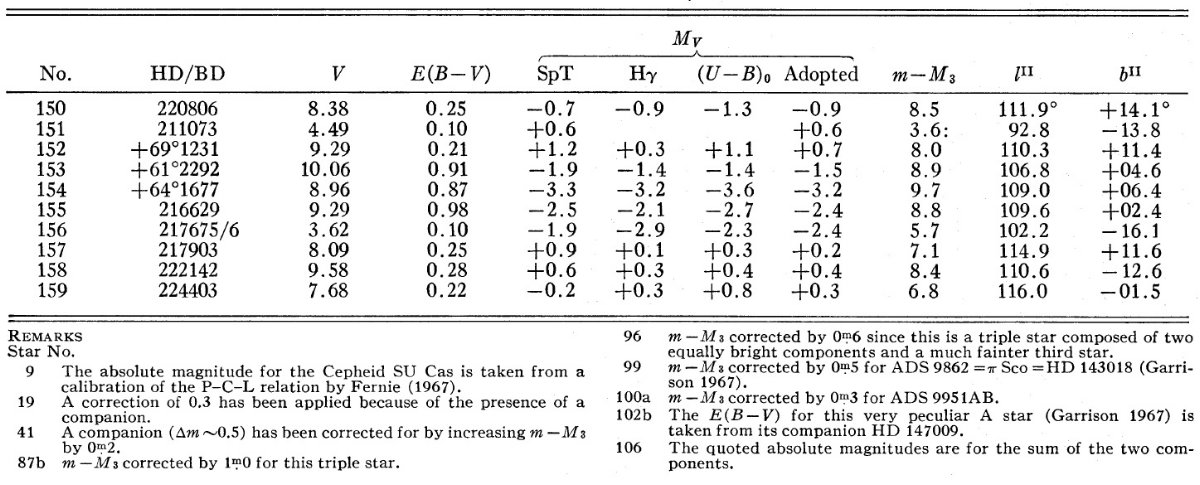

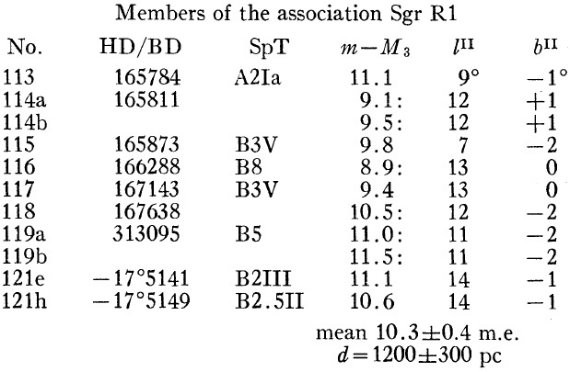

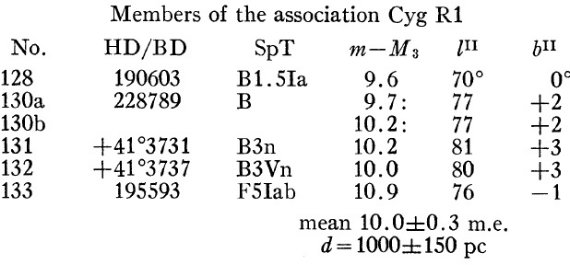

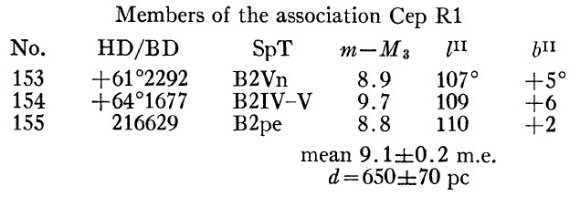

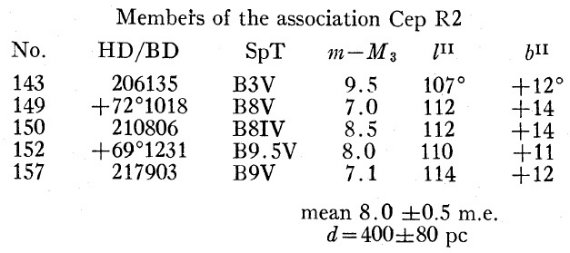

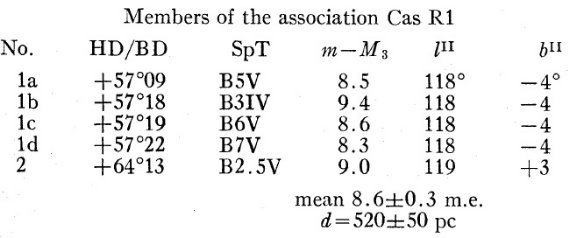

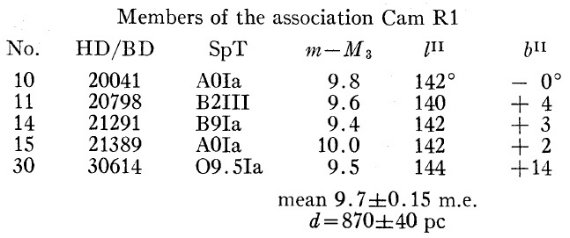

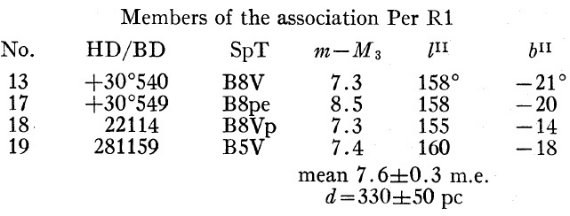

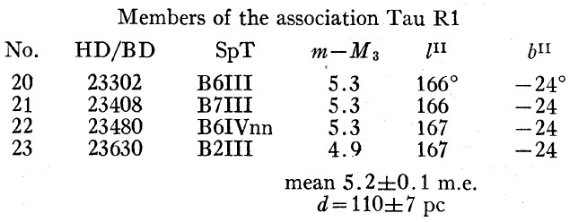

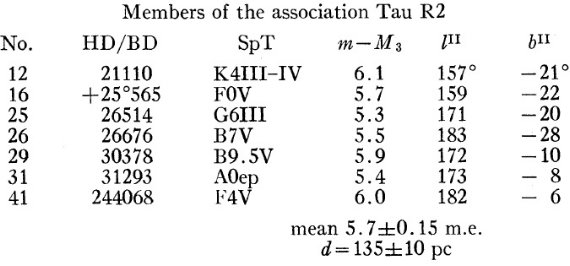

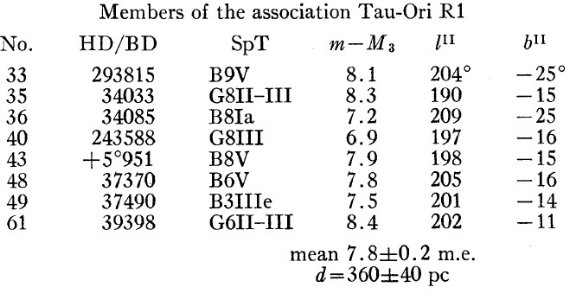

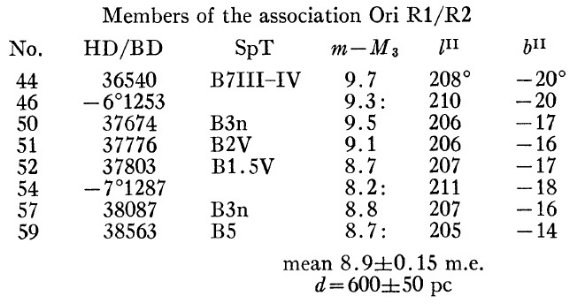

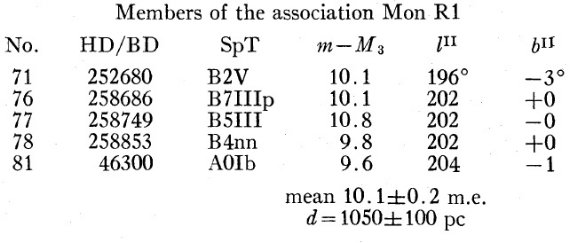

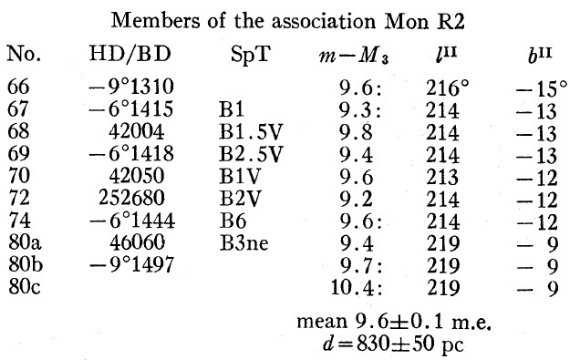

表2=観測結果

表2に観測結果を示す。アステリスクは文献からの引用である。文献元は UBV はケースカタログ、MK 分類は Jaschek et al 1964, WHγ は Walker, Hodge 1966 である。

表の第1列は van den Bergh 1966 カタログ中の星番号、第2列= BD, HD 番号。

図1.観測星の2色図。二本の限界赤化直線と青い方の限界が示されている。