| 銀河系の赤外星団のカタログを集めた。星団より密度の薄い星群(Star Group)も含めた。 それらは Taurus-Aurigga や Chamaleon 暗黒雲の中で見られる。 | 座標、角直径、名前を与えた。星団は 189, 星群は 87 個が載っている。雲に埋もれた星団の 25 % は二重、三重星団を形作っている。 |

|

赤外星団の発見とカタログの意義 最近、暗黒雲中に埋もれた星団が発見 Hodapp 1994 されてきた。Lada,Lada 1991 はそれらを埋もれた星団 (embedded cluster) と 名付けた。しかし、雲の外にあり、より年齢の古い赤外星団もある。それらに 新たに見つかった星団の研究が, Deharveng et al 1997, Carpenter et al 2000, Horner et al 1997 などによりなされた。この時点で、それら星団を1つの カタログにまとめ、将来の発展に役立てたい。 銀河系中心方向の赤外星団 Dutra, Bica 2000 は 2MASS を用い、銀河系中心方向に 58 個のかなり暗い赤外星団を発見した。 2MASS の角分解能は低くく、付近のフィールド星密度が高いために、星団 星のみを抜き出して色等級図を作ることはできなかった。その確定にはより 大口径の望遠鏡の観測が必要なので、それらは今回のカタログには含めてい ない。現在 ESO NTT で計画中の観測により高精度観測がなされるであろう。 また、最近同じく 2MASS を用いて別の方向で Dutra,Bica 2001 が発見した 赤外星団はこのカタログに含めた。 |

Mermilliod の呼びかけ Mermilliod 1996 は彼の散開星団サイト、 htt://obswww.unige.ch/webda において、埋もれた星団の部を作成し、寄与を 呼びかけている。この論文の目的の一つはそのようなカタログの集積である。 多重星団 二重星団をはじめとする多重星団の研究は LMC, SMC でよくなされているが、 天の川銀河では不十分である。本研究の目的のもう一つはそのような多重性 の研究に役立てることである。 |

|

星団と星群 Dutra, Bica 2001 の図1には電波 HIIR DR22 に見つかった赤外星団の Ks 像が載っている。 この図を見ると、DR22 星団本体の密度とその周辺のより星密度が低い 星群との違いが分かる。星団部分では 54 個 arcmin-2 である が、星群部分では 25 個 arcmin-2 であった。 ただし、背景星の補正は行っていない。 T Tau 星の集団 星群の他の例は T Tau 星の星団で Taurus において、 Gomez et al 1993, Leinert et al 1993, Chamaleon において Whittet et al 1993, が報告されている。 このように今回のカタログは標準的な赤外星団と より緩い星群の2種類からなる。カタログには 198 星団と 87 星群が 86 文献から集められている。 |

星団名 名前の付け方は著者により様々で統一がない。できるだけ多く集めた。 カタログには 276 天体が載っており、ftp で取ってこられる。各天体の 第1行には、銀河座標、赤道座標、長径と短径、名前が載っている。 第2行はクラス分け、IRC=星団, IRG=星群、距離等の付加情報が載っている。 |

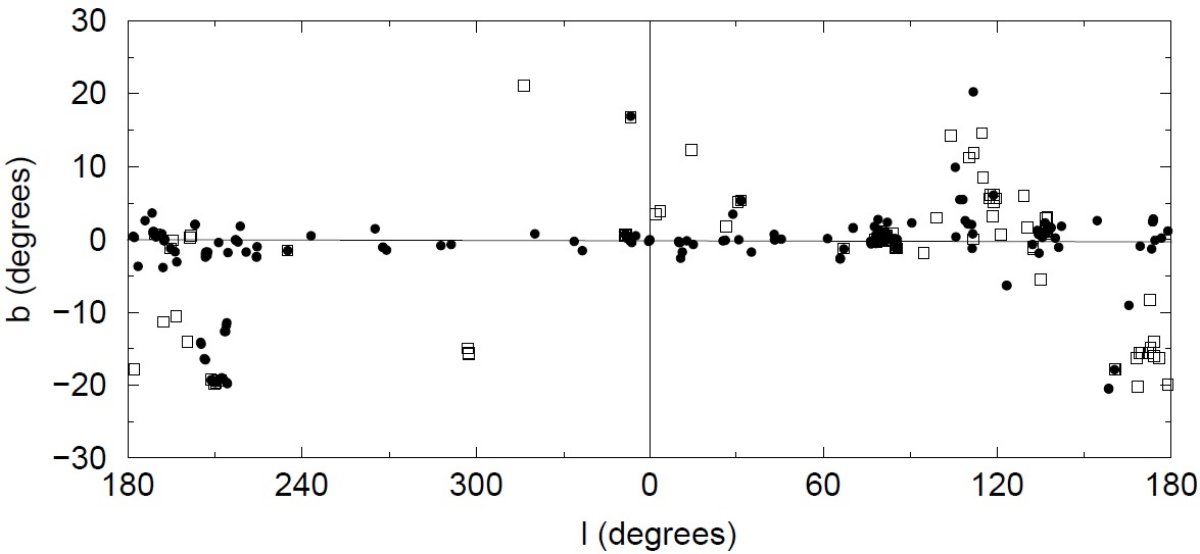

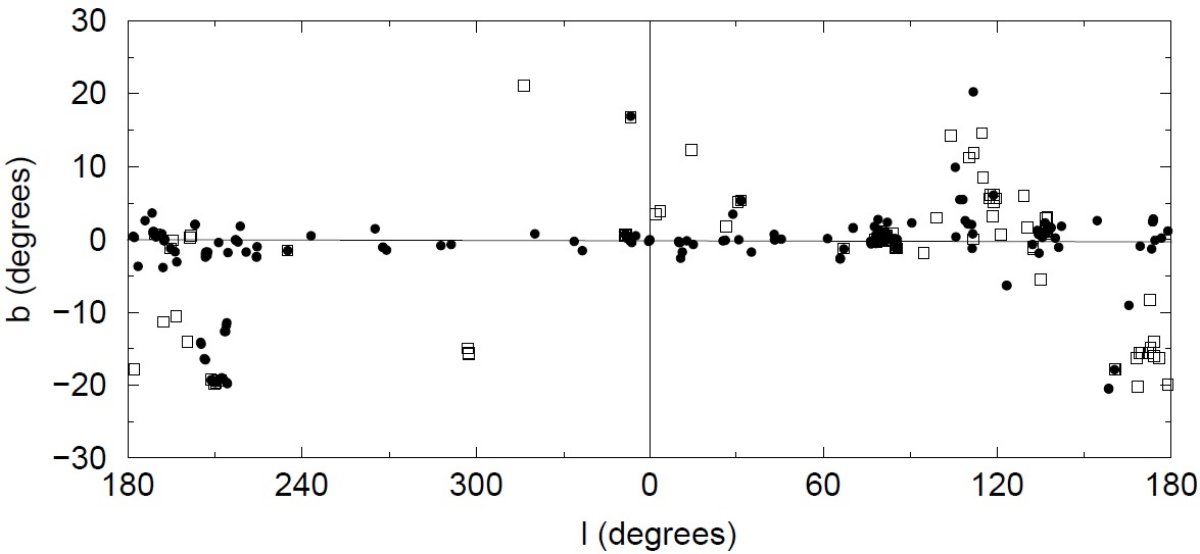

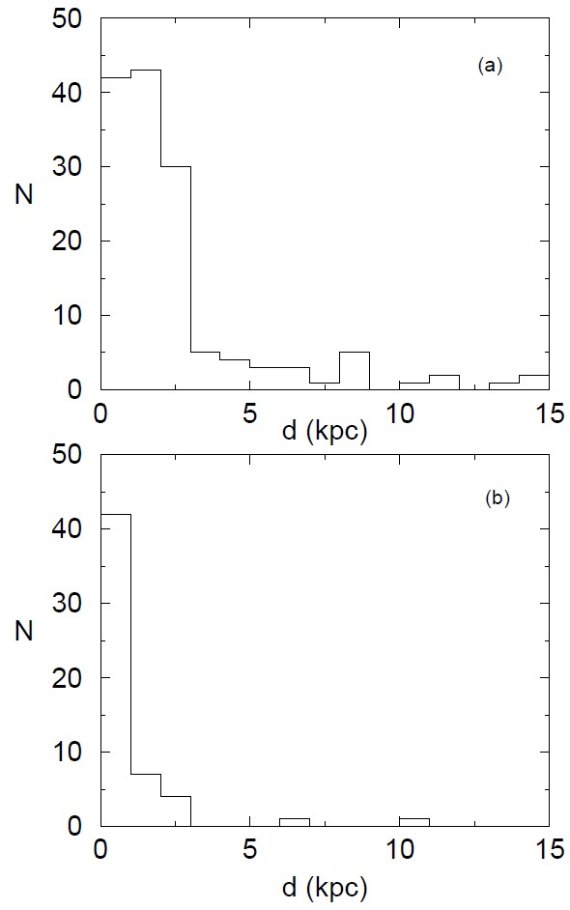

3.1.方向分布図1には方向分布を示す。反中心方向とシグナスX(l=80) 方向は 良く調べられていることを注意しておく。一方、南天 l=[240,340] は深い探査が必要である。星群は銀河面から遠くまで存在する。 これは、それらが近傍の複合体、オリオン(l,b)=(210,-20), Taurus (l,b)=(175,-15), Chamaleon (l,b)=(297,-15) に属する例が 多いからである。3.2.距離とサイズ分布距離分布図2には距離分布を示す。星団は 3kpc までであり、もっと遠くまで 探る必要がある。星群は 1kpc までで近傍複合に付随している。 ( 距離はどう求めた?文献?)  図2.距離分布。上:赤外星団。下:赤外星群。 |

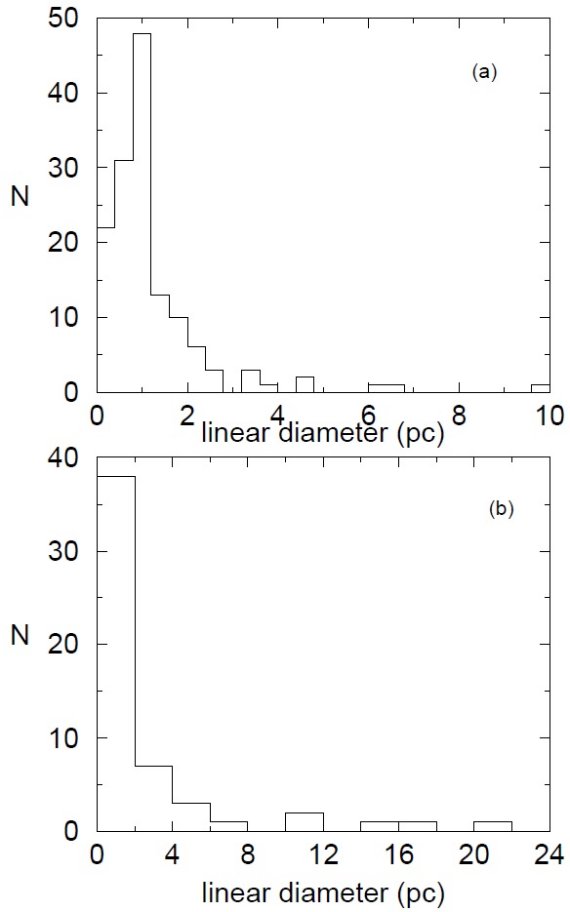

サイズ分布 距離と角サイズから物理サイズを求めた。図3にその分布を示す。 分布のピークは 1pc で、大部分は 3 pc より小さい。これに対し、 15 Myr より古い星団のサイズは 1 - 8 pc 間に分布している。 星団サイズの年齢効果 星団サイズは星団形成時から力学効果により増加するのであろう。  図3.直径分布。上:赤外星団。下:赤外星群。 |

| 南天で赤外星団が足りないのはもっと系統的な探査を要求する。 距離が3kpc以内なので。比較的近傍に限られる。 | サイズ分布が小さいのは星団サイズの力学進化の存在を示唆する。 |