|

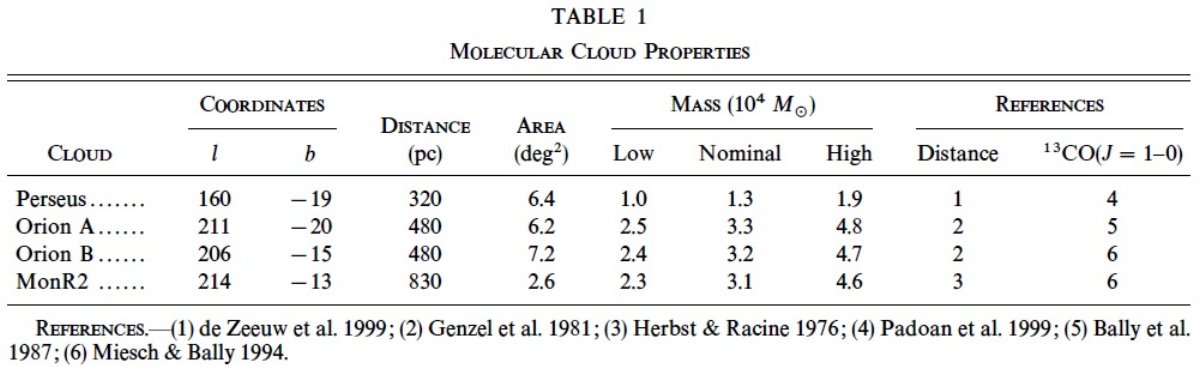

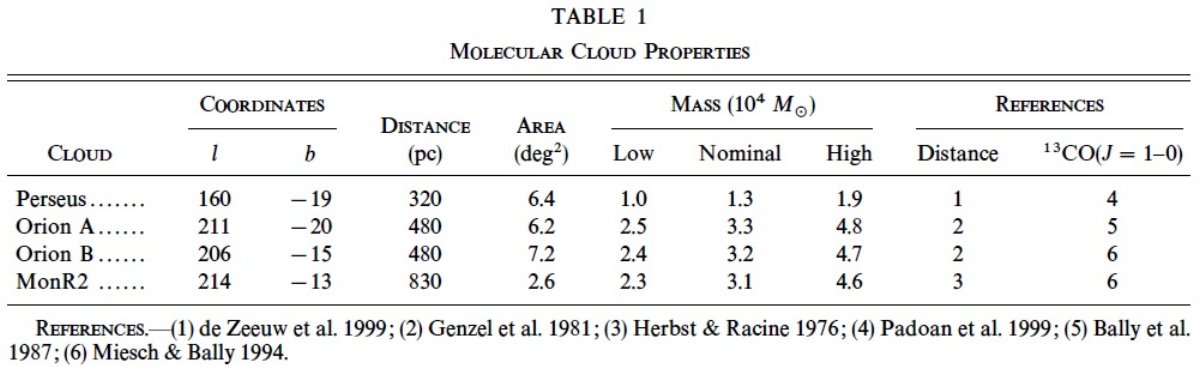

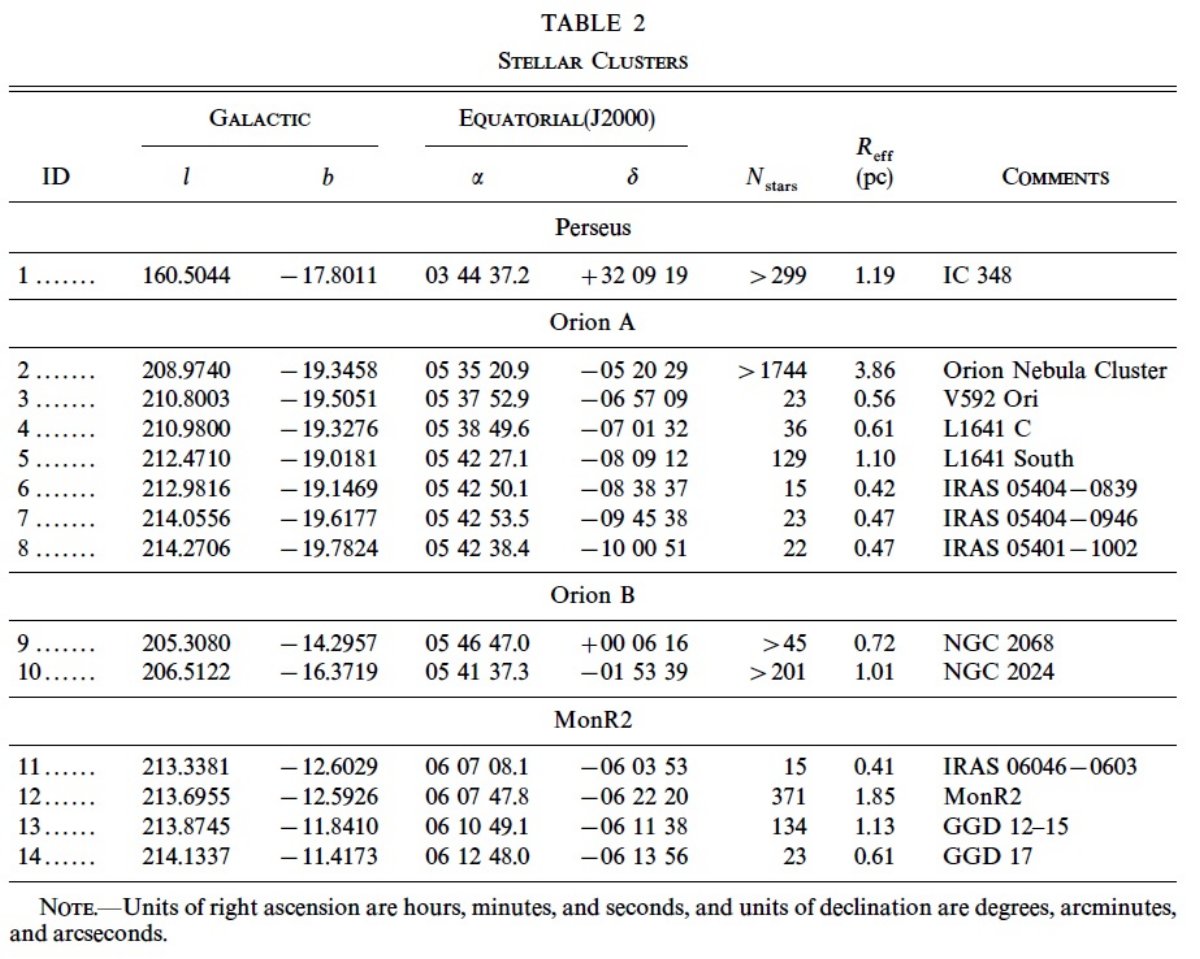

フィールド星の差引 2MASS 2nd Incremental Release PSC を用い、ペルセウス、オリオンA, オリオンB, モノセロス R2 分子雲内の若い星の分布を調べた。フィールド星 分布の半解析表現を観測された星分布から差し引き、残差の空間分布を 星のコンパクトな集団とより一様に広がった種族とに分けた。 星団種族と広がった種族 各分子雲には 2 - 7 個の星団があり、うち最大の星団1つが星団星の半数 以上を含む。また、フィールド星差し引きの確度内で、 0.013 - 0.083 arcmin-2 の広がった星種族がオリオン A とモノセロス R2 に 推定される。 広がった種族の星数 10 Myr より長期間一定の割で Milar-Scalo IMF の星形成が進行していたなら、 感度計算からは広がった種族の星数をファクター2以上過小に見積もっている 可能性がある。 |

星形成効率 広がった種族星の進化状態を考慮すると、4つの雲での星団種族と 広がった種族の星総数から推定される星形成効率は 1 % - 9 % である。 星団星数の割合 名目的な減光(?)での、星団星数が総星数に占める割合は、もし広がった 種族が 10 Myr より若ければ 50 % - 100 %、もし 10 Myr 程度に古ければ 25 % - 70 % である。分子雲に埋もれた星団の年齢が通常若いことと一緒に 考えると、星の大部分が数百万年内に生まれたことになる。 つまり、雲の年齢を 10 Myr より古いと考えるなら、星形成率は最近 ピークを迎えたことになる。逆に雲が若いなら星形成率は時間的に 一定であった。 (妙な言い方をする奴だ ) |

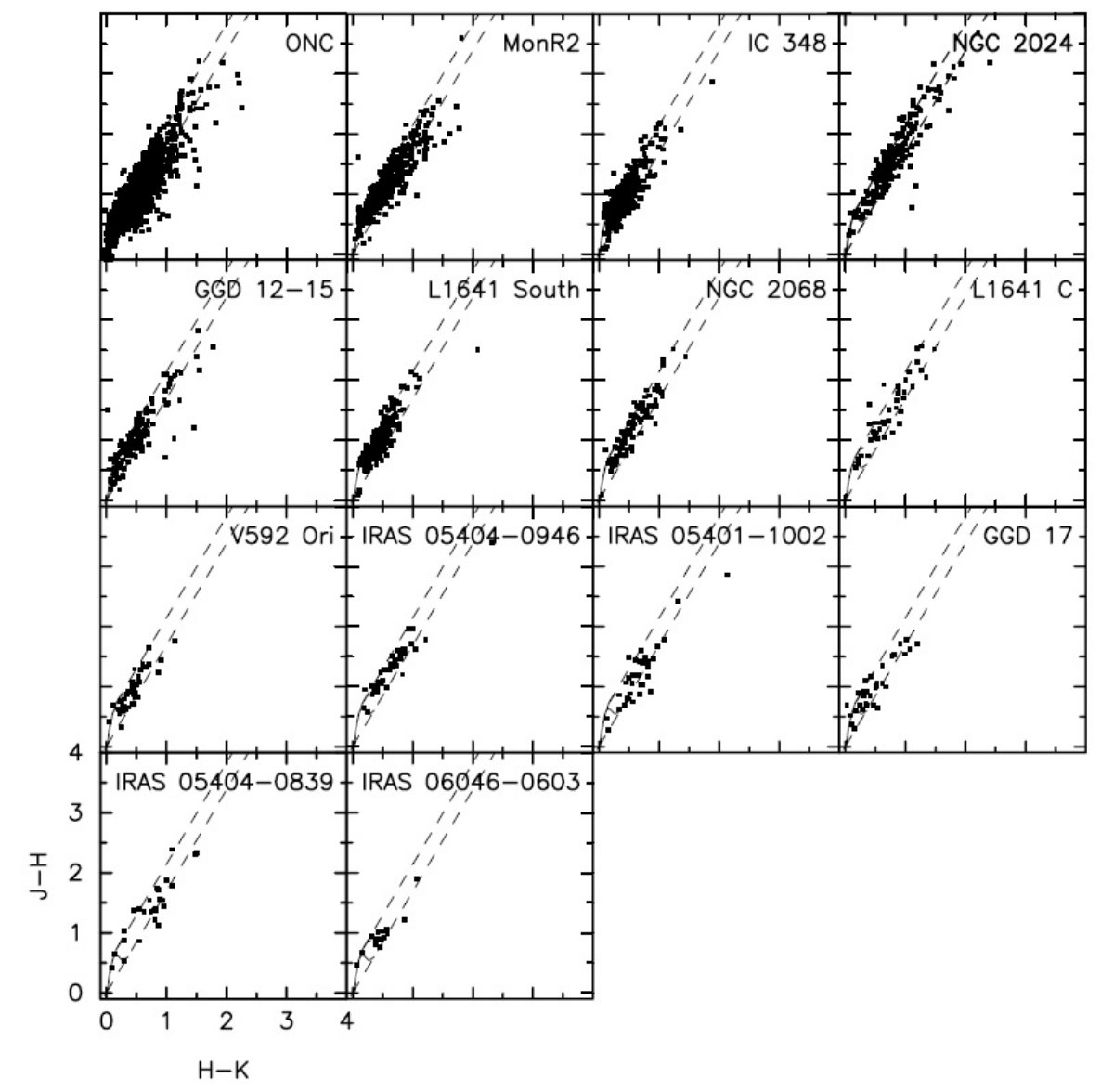

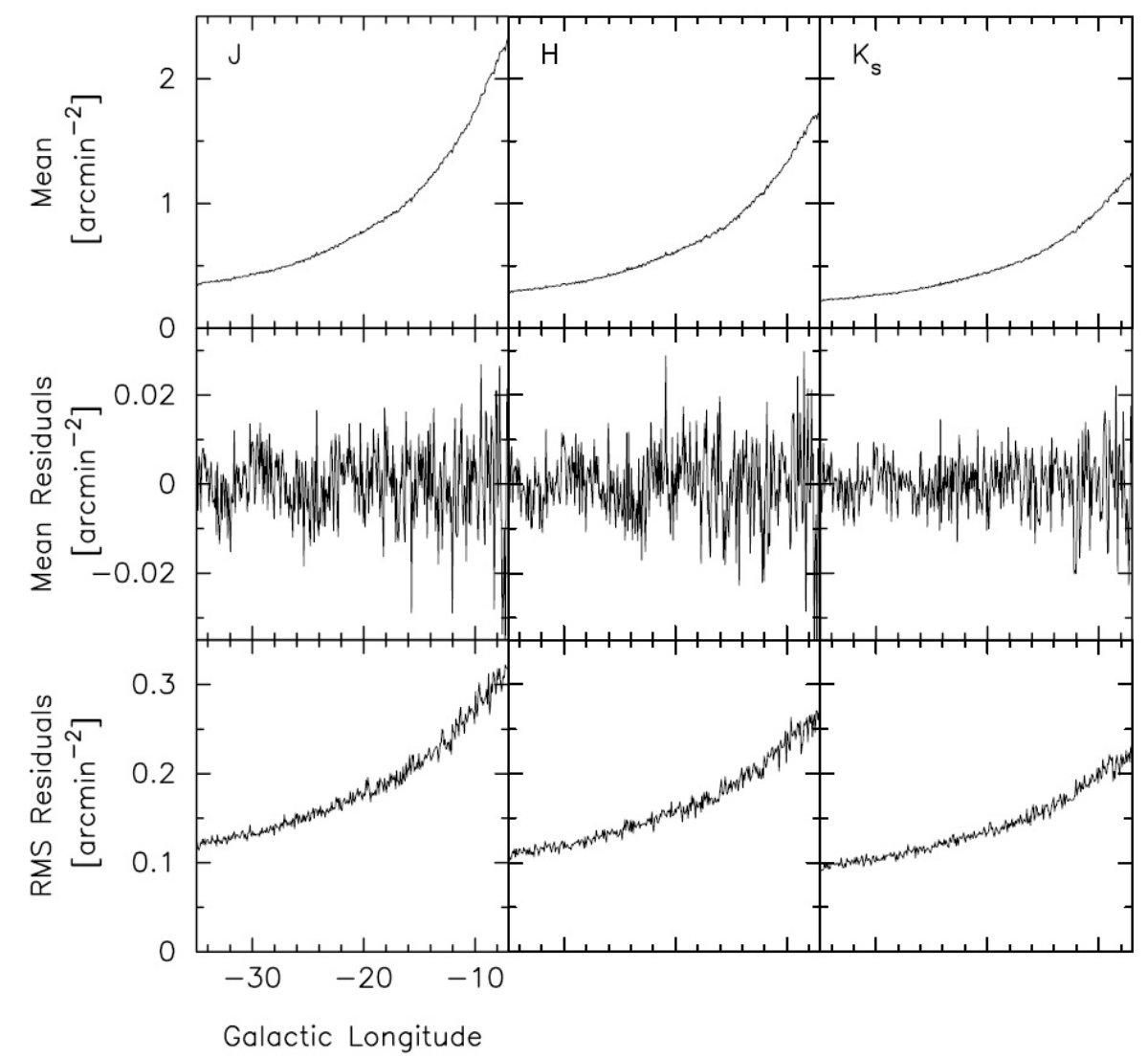

3.1.半経験的フィールド星モデルSilverman 1986 の ガウシャンカーネル表示を用いる。カーネルの巾には 0.25 pc を用いた。 |

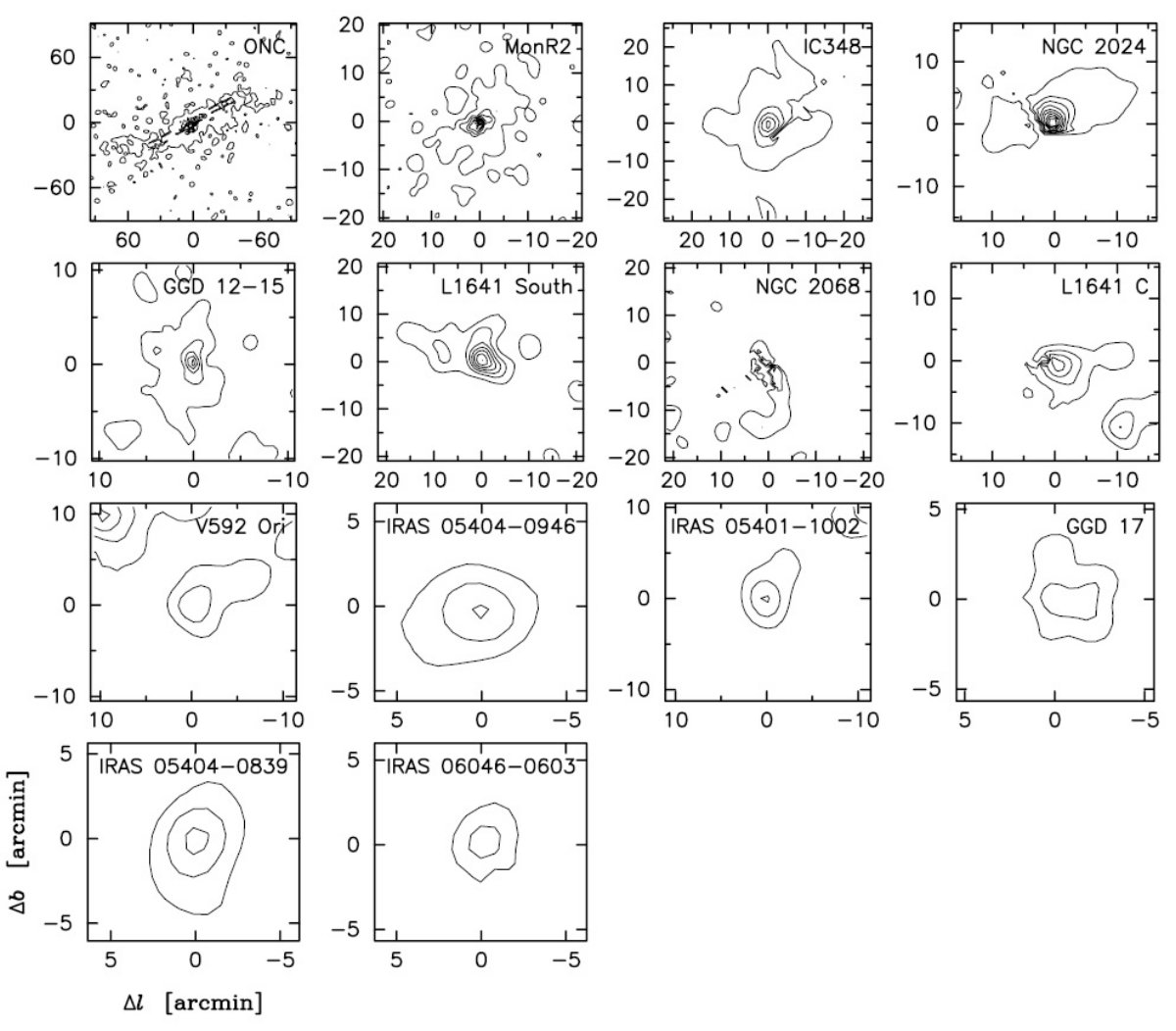

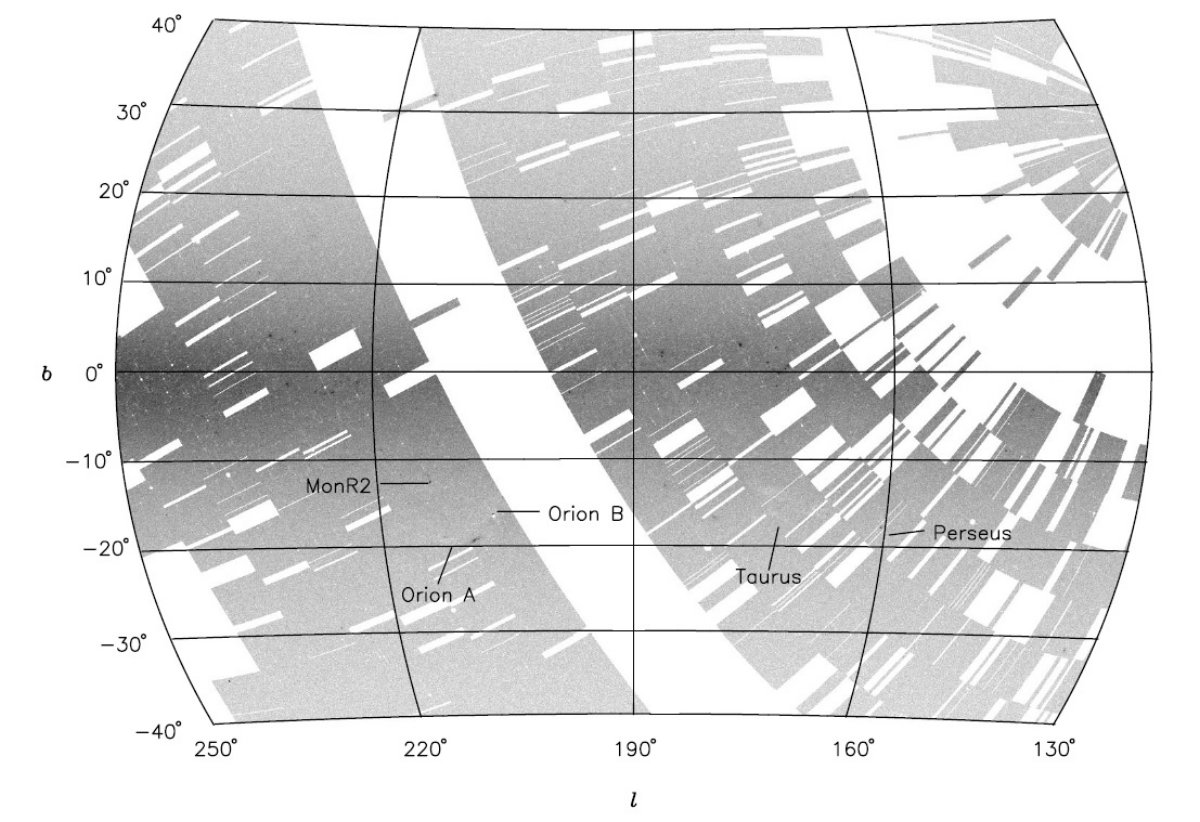

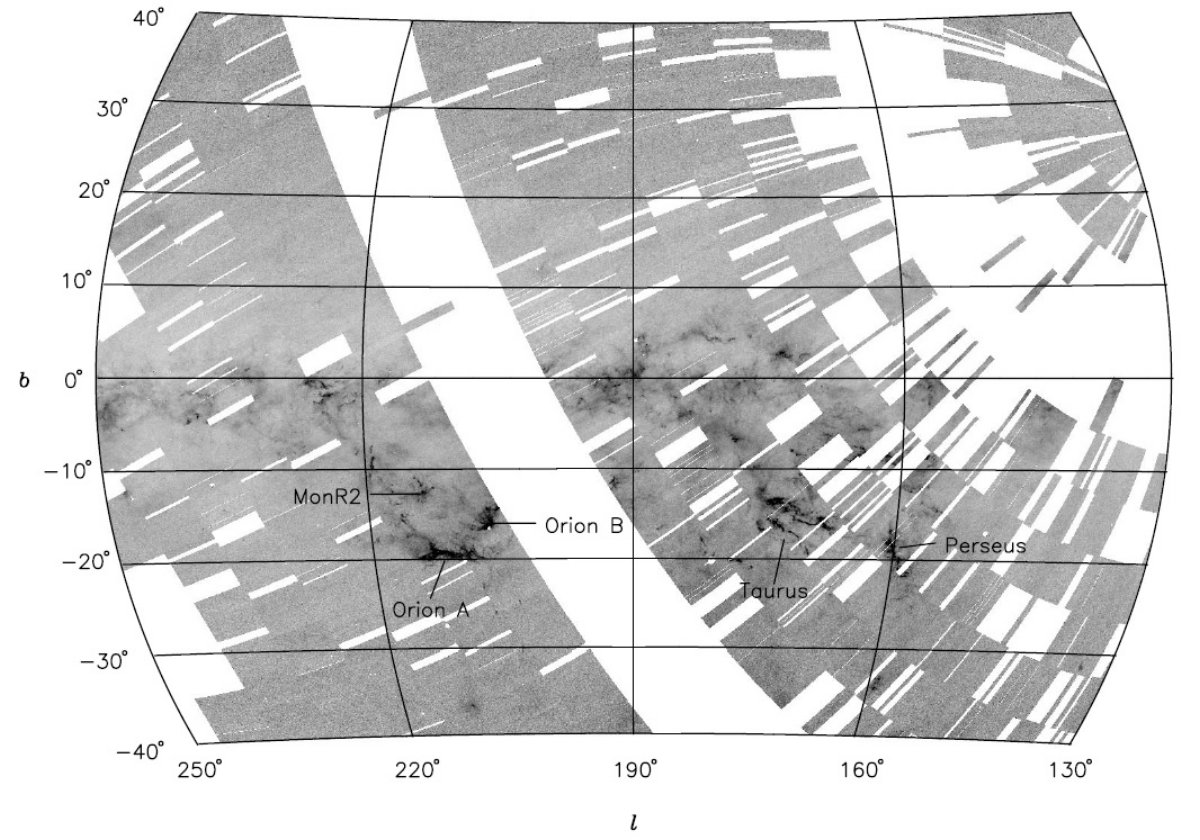

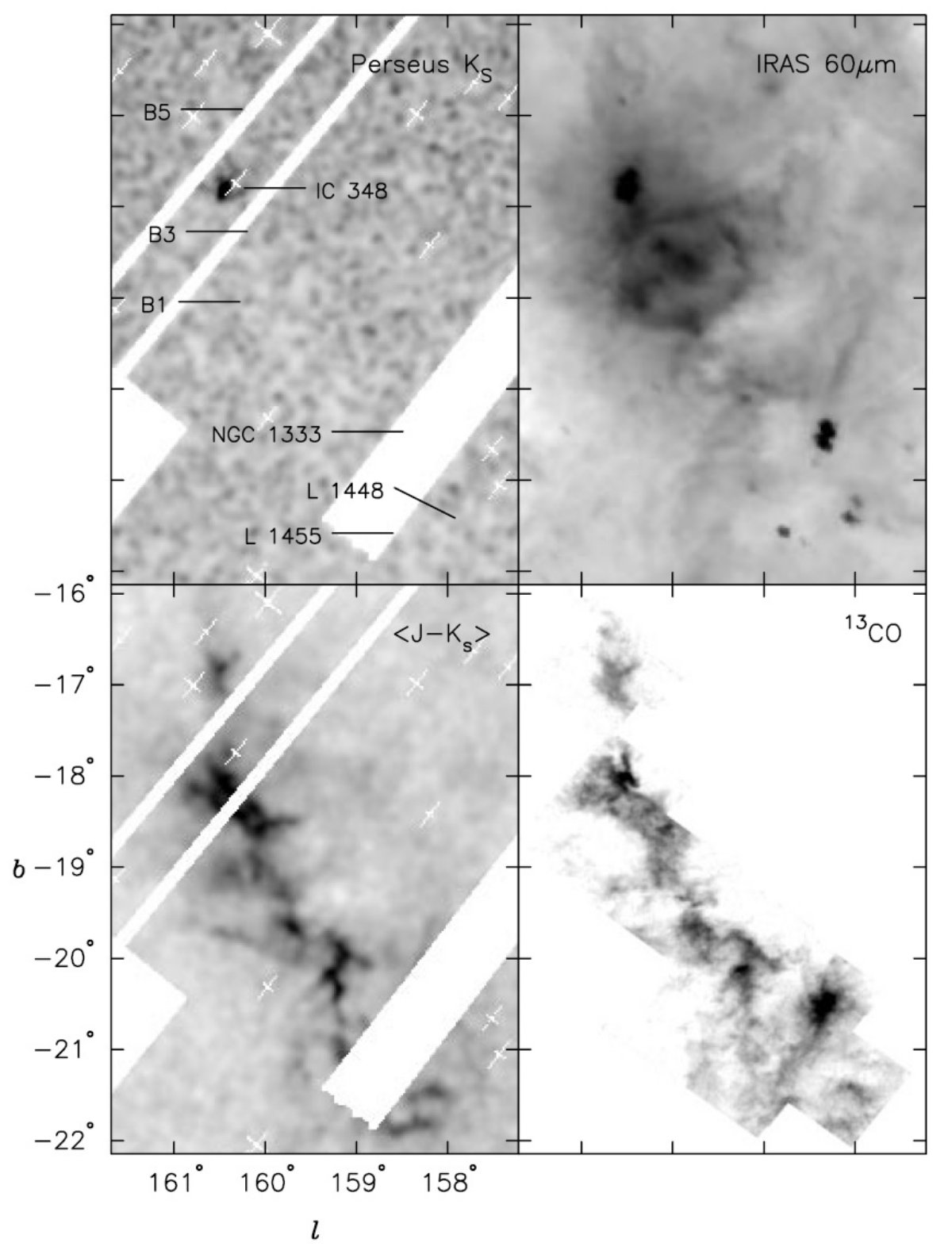

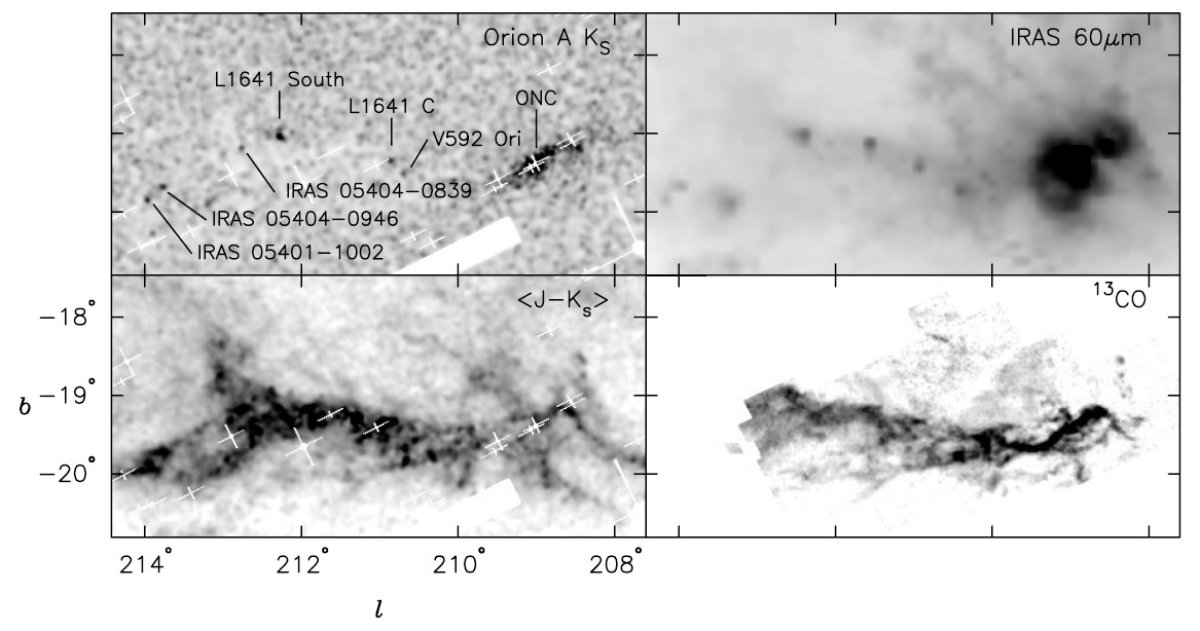

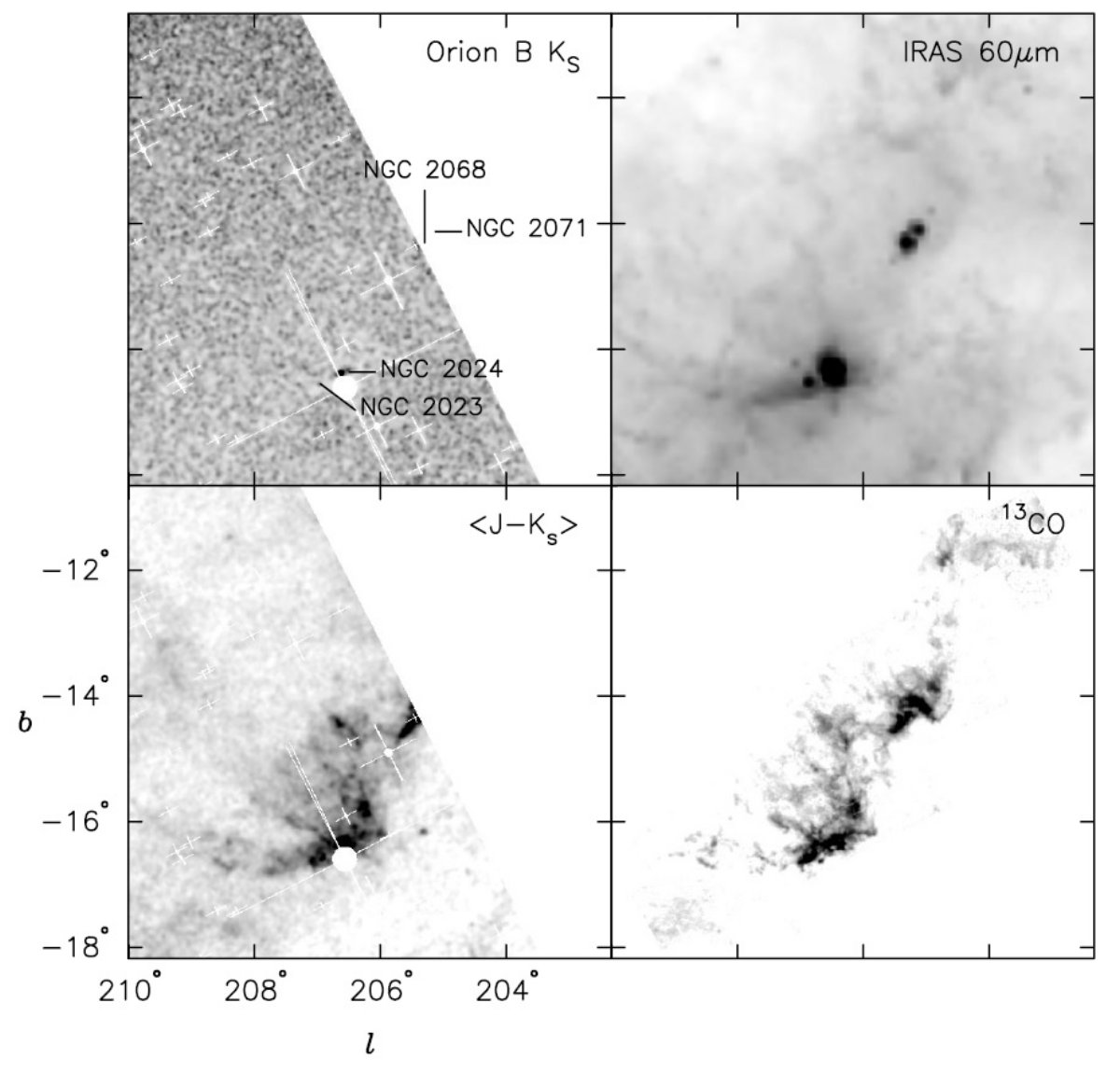

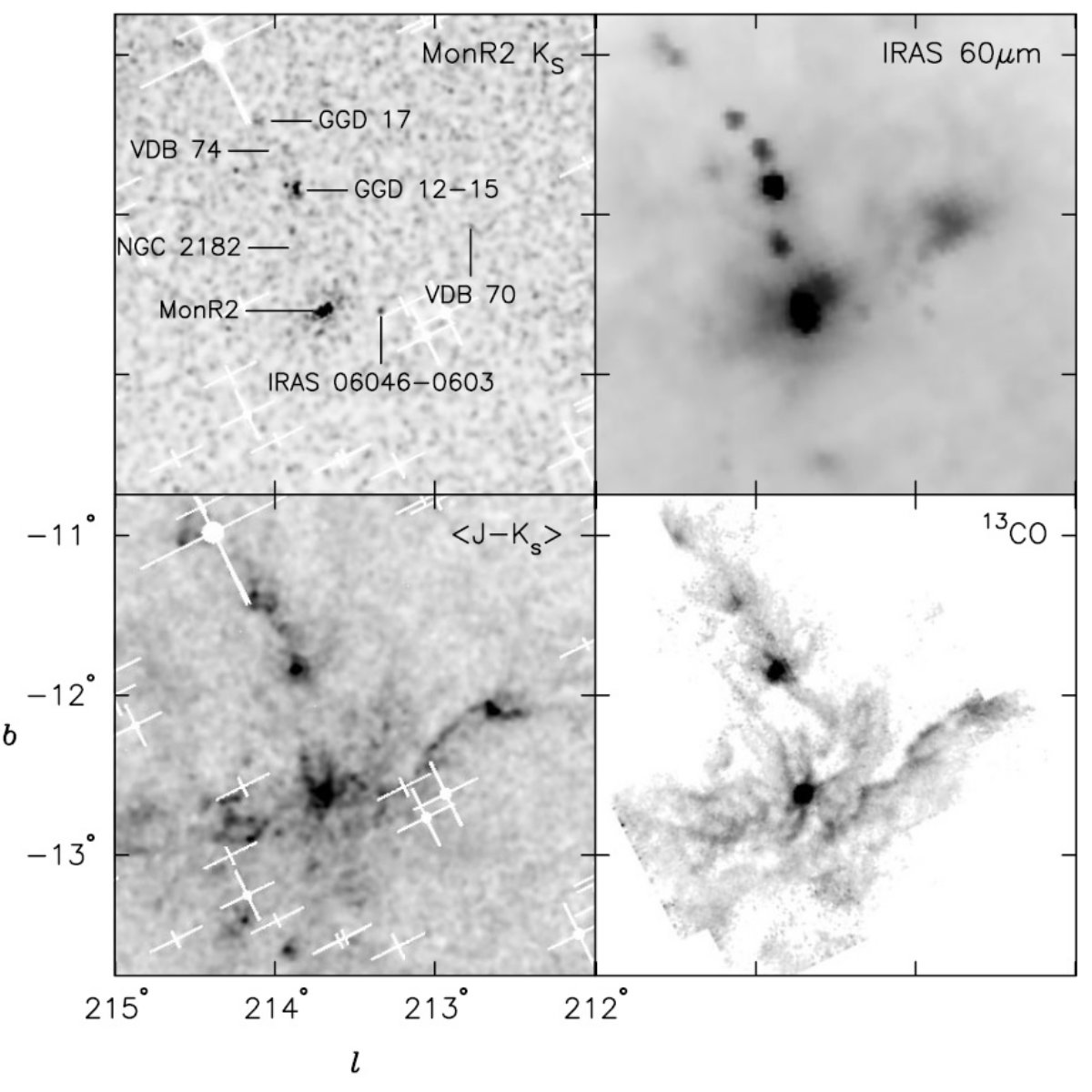

3.2.フィールド星差し引き残差の密度マップ |

|

星団の検出 フィールド星差引後の残差マップで 2σ レベル以上の閉じた等高線 を星団候補とした。σはフィールド星がポアソン分布に従うと仮定して 求めた。星団の条件としてはピーク密度が 6σ 以上、星団数は 4σ 等高線以内の星数とした。閾値は勝手に決めた。 |