アブストラクト2MASS アトラスから銀河系全体で 赤外星団、星群または候補を 42 個見つけた。 シグナスX領域にはこれまで 6 個の星団、星群が知られていたが、今回新たに そこで 19 個発見した。色等級図から決めた 7 個のシグナス星団までの予備的 な距離は d = 1.0 - 1.8 kpc であった。銀河中心方向では 7 個の星団または 星群候補が見つかった。これまでには 61 個が知られている。バルジ中心方向で Ks 暗黒雲を調べた結果、5 つの暗黒雲が見つかった。内 二つは中心核付近で Arches や Quintuplet 星団のような大質量星団形成を 行い得る分子雲の候補である。 |

1.イントロ2MASS での赤外星団の探索2MASS での赤外星団の探索には2種類ある。(1) 近傍複合体中に埋もれた 星団。例えば Perseus, Orion, MonR2 のような (Carpenter 2000)。 (2) もっと遠方の部分的にしか分解できない、例えば銀河中心方向 (Dutra,Bica 2000) のような。 可視星団カタログ Setteducati,Weaver 1962 パロマ―アトラスから微星団 Lauberts 1982 ESO カタログ Alter et al 1970, Lynga 1987 主に発見の短信を蒐集。 しかし、どれもバイアスがあり、統計的な不定性がある。まだパロマ―とESO/SERC から新しい星団が見つかるだろう。 ここでは、銀河系とくにシグナスX方向で新しい赤外星団の検出を試みる。 |

2.1.シグナスXでの標的DR 天体シグナスXでは、我々は主に大きな電波連続光天体 Downes, Rinehart 1966 , Wendker 1970 を調べた。これによって、細かな熱放射構造を避けるため である。実際、可視 HIIR にはしばしば埋もれた星団が見られ、それらは 放射領域全体と比べ小さい。DR 天体 21 個中 11 個には星団や星集団を 含んでいる。Wendker 1970 は基本的には DR 天体にいくつか足したもの である。DR 天体以外の Wendker 天体は電波連続光天体の明るい一部分では ないか。 2.2.銀河系中心での標的銀河系中心方向に対しては Kucker, Clark 1997 の電波連続光天体 カタログと Caswell, Haynes 1987, Lockman 1989 の電波再結合線カタログ を参考にした。予備評価では Ks バンドでの恒星密度増加は電波 HIIR の 1:5 で検出される。( 20% で星数 増加が見えるということか?) これは途中のダストと天体内ダストによる減光の効果で説明できるだろう。 ( シグナスX方向より星団率 が低いので説明したいということか?) |

2.3.銀河円盤での標的半中心方向、南天では標的はいくつかの可視星雲カタログ Sharpless et al 1959, Rodgers et al 1960, Blitz et al 1982 に限定した。 それら HIIR のいくつかには既知の星団が付随している。例えば、η カリーナ複合には Tr 14, Tr 16 が、RCW 38 複合中心にある大質量星集団など。 今回の研究では上のそれぞれにもう一つ星団を加えた。検出可能性の最も 高い天体は Sh2-254/258 複合であろう。明るい 5 つの HIIR から計 4 つの 赤外星団が見つかり、既知のものは一つしか含まれていなかった。 |

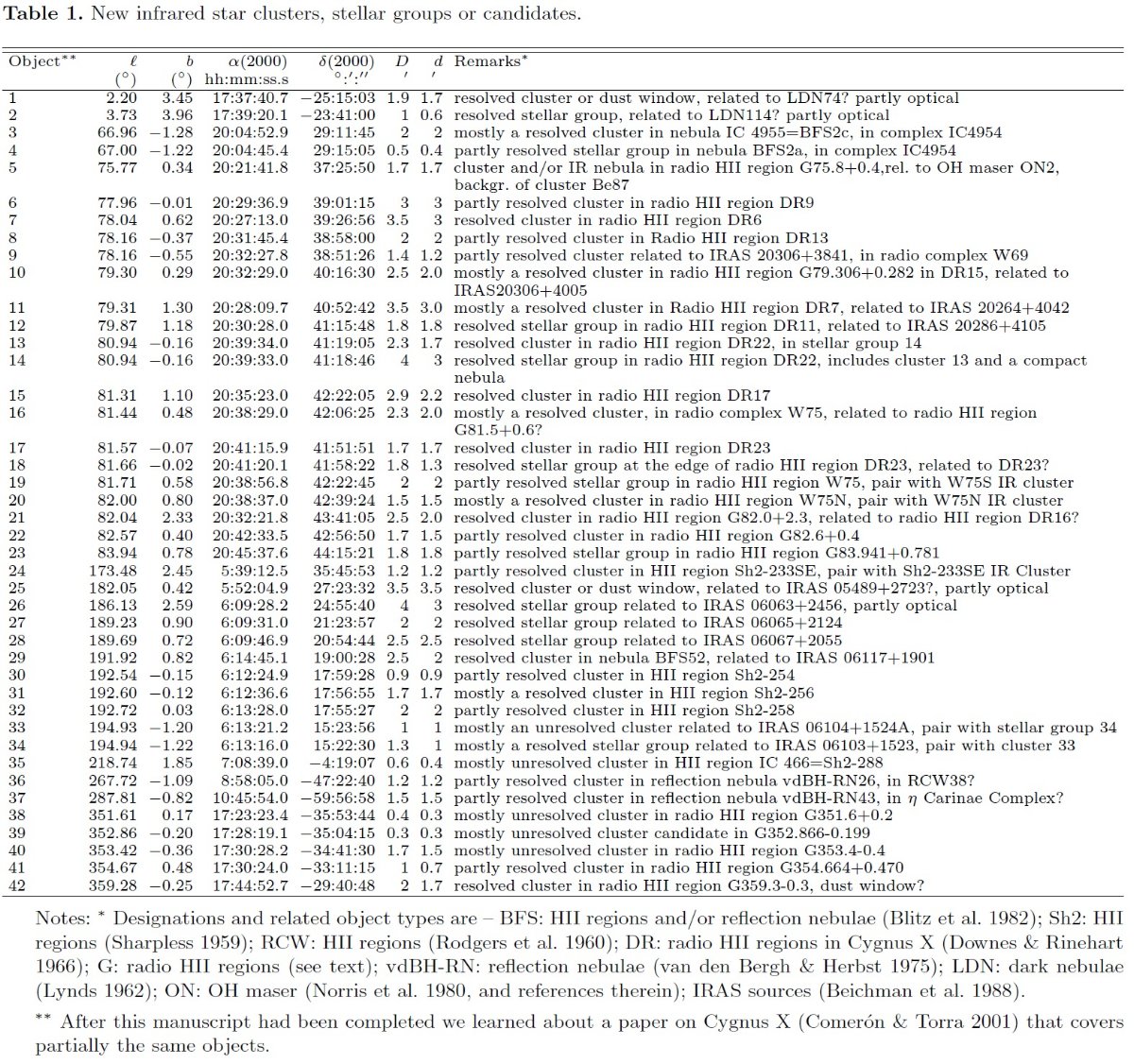

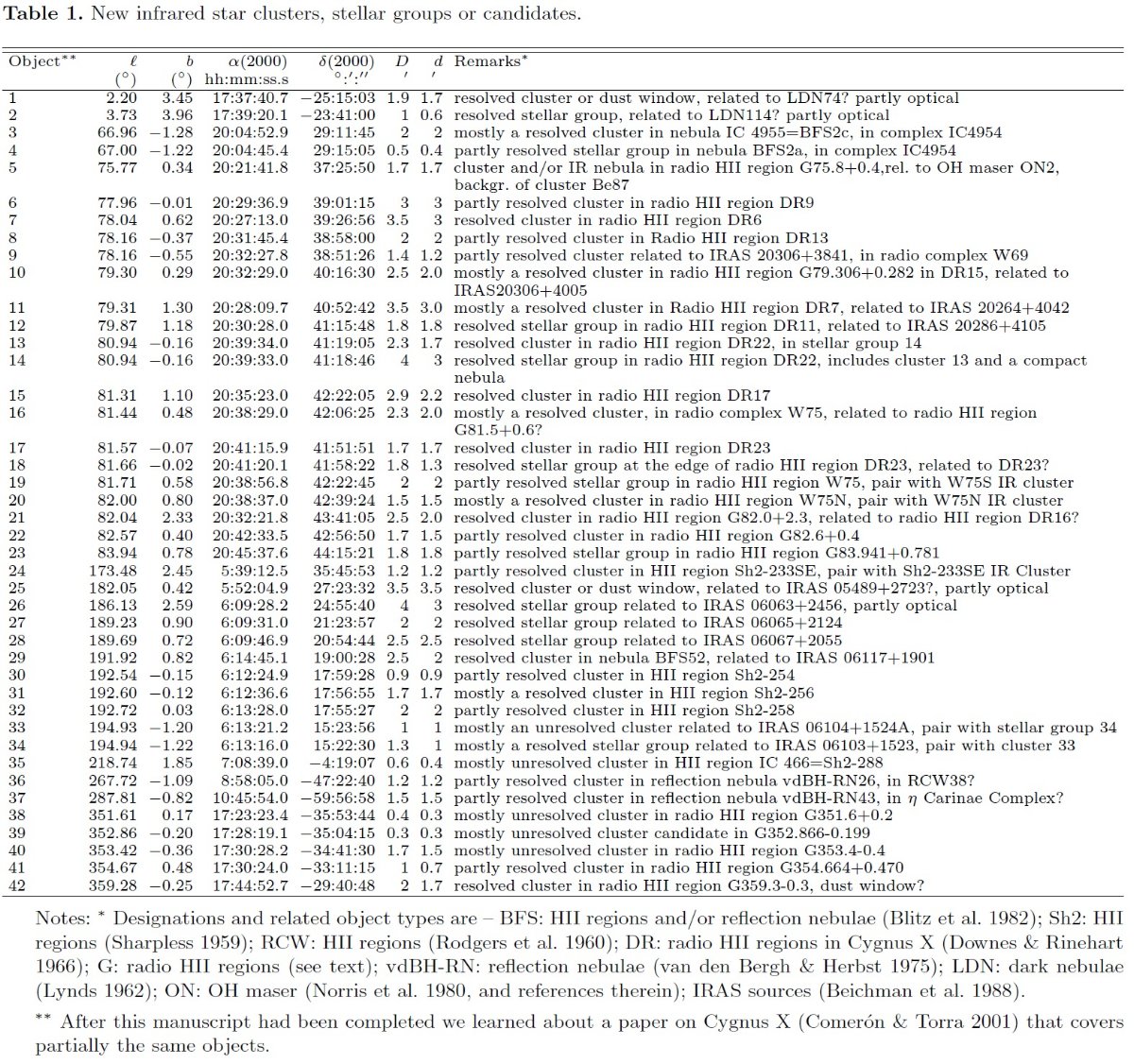

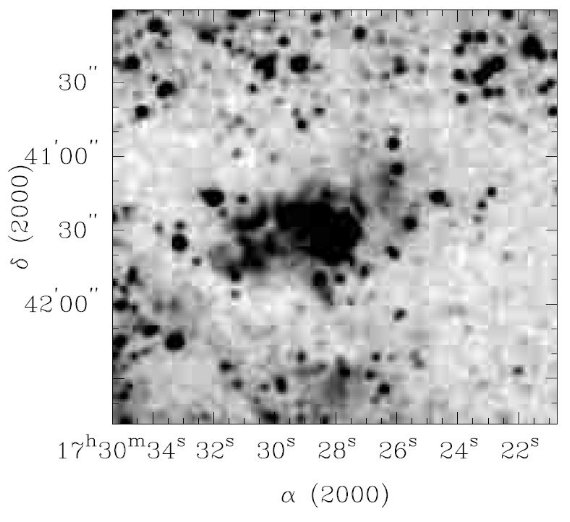

2.4.結果新赤外星団表1に新しく見つかった赤外星団またはその候補 42 個のリストを載せた。 表には、位置、サイズ、コメントが示されている。典型的なサイズは 1' - 2' である。  図1.電波 HIIR DR 22 中の No.13赤外星団。2MASS Ks 5'×5' 画像。 |

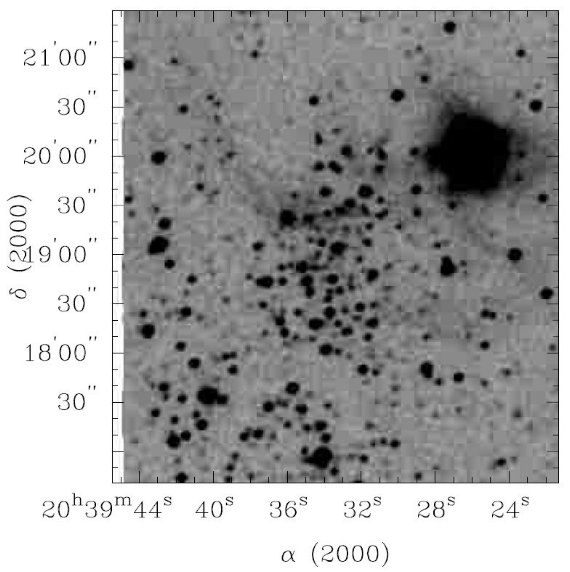

天体13=星団の例 図1には一例として電波 HIIR DR 22 中の星団 No.13 を示す。この星団は もっと疎らな広がった星の集合 No.14 に囲まれている。図の上方にはやはり 新発見の赤外星雲が見える。この星雲には星の集合は見当たらず、 J バンド 画像には明るい星が一つだけ写っている。Cameron, Torra 1999 は シグナス X中の HIIR DR 18 内の赤外星団について調べ、同様な赤外星雲を発見した。 星雲または星雲に埋もれた星団 表1の大部分は星に分解できないか、星雲に深く埋もれた星の集団である。図2 にはそのような天体の一例として、No.40 星団を示した。  図2.電波 HIIR G353.4-0.4 中の No.40赤外星団。2MASS Ks 3'×3' 画像。 |

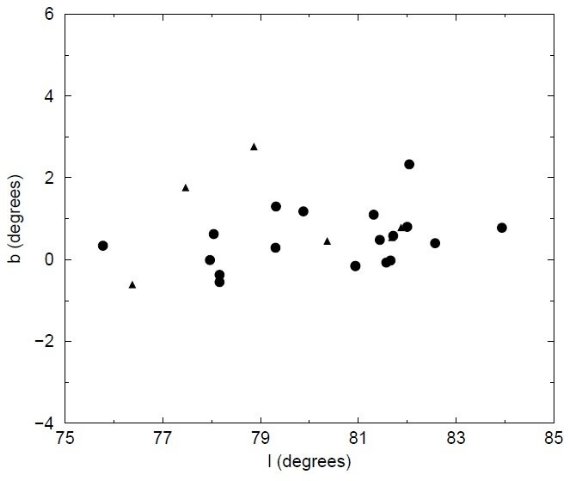

3.1.シグナスX概要表1を見ると l ∼ 80° 付近に多数の新しい星団が登録されている。 そこは局所腕が白鳥座方向に収斂している方角である。我々はシグナスXとして 知られる HIIR/分子雲複合体であるこの領域を 2MASS で丁寧に調べた。 この方向は大変複雑で、電波連続光の角分解能が増すにつれ、電波源の数は初め の 20 個(Downes,Rinehart 1966) から 800 (Wendker 1984) へと変わった。 再結合線の観測からそれらの大部分は局所腕に属していることが分かった。 しかし、運動の接線方向にあるため、運動学距離の決定は d < 3 kpc では 不可能である。 単一天体か視線方向の重なりか シグナスXの中心には Cyg OB2 アソシエーションがある。 問題は見かけの構造が互いに関連する同一カ所での物理現象の結果なのか、 それとも単に視線方向に様々な天体が重なって見えるだけなのかという疑問 である。Odelwald,Schwartz 1993 によるまとめではその深さは 0.7 < d < 2.5 kpc に渡っている。表1の方向分布を調べると、銀経巾: 銀緯巾 = 3:1 である。平均距離を 1.6 kpc とすると、250 × 85 pc になる。これは最大の OB アソシエーションの大きさに相当する。しかし その中に 25 もの赤外星団を含むとしたら珍しい。 既知の星団 既知の星団は6つある。(i) W75S (DR21) は赤外星団(Hodapp 1994)。 (ii) W75N は赤外星団(Hodapp 1994). (iii) Sh2-106 は赤外星団(Hoddap, Rayner 1991). (iv) IRAS 20188+3928 赤外星団(Hodapp 1994) (v) BD+ 40°4124 恒星集団(Hillenbrand et al 1995) (vi) DR18 恒星集団(Cameron, Torra 1999) である。 二重星団 埋もれた星団は二重(NGC1333Ne と NGC1333SW 赤外星団, Lada et al 1996)、 三重 (A, B, C of IRAS20050+2720 Chen et al 1997) で生まれることがある。 シグナスXには三つのペアが見つかった:(i)星団 17 と 18, (ii) W75S 赤外 星団 と 星群 19, (iii) W75N 赤外星団と星団 20 である。これは連星団確率 で 14 % にあたる。 |  図3.シグナス X 領域における赤外星団の分布。丸=発見。三角=既知。 |

|

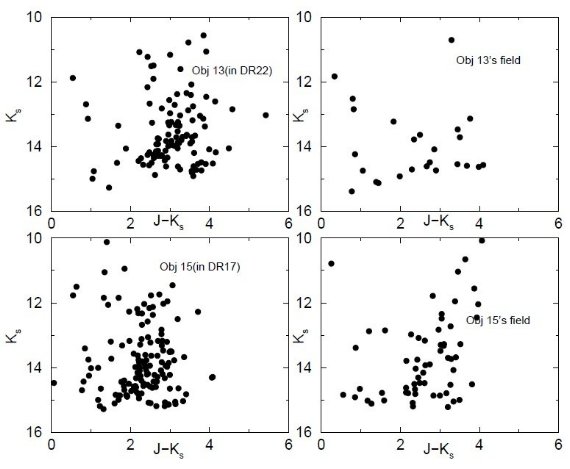

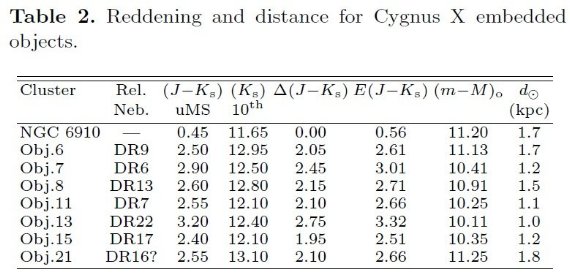

星団とフィールドの色等級図 図4には星団とフィールドの色等級図を比較した。エラーは Ks=15.0 で εKs = 0.18, εJ-Ks = 0.26, Ks = 12.45 で εKs = 0.03, εJ-Ks = 0.05 である。 サンプル径は表1の主軸スケールとした。星団とフィールドの 違いは明らかである。星団のカラー分布は W(J-Ks) ∼ 1.6 mag と大きい。 これは微分赤化と測光エラーの複合であろう。 表2の説明 表2の第3列には上部主系列のカラー、第4列には星団の (J-Ks) strip (意味不明) で 第10番目に明るい星の Ks 等級を載せた。 ( 赤色巨星が見えているのだと 思い込んでいたが間違い。) これは、フィールド星の混入と大質量星の進化効果を最少に抑えるためである。 若い星団 星団は非常に若いと考えているが、6 - 7 Myr までは 10 番目に明るい星を 使っている限り結果はそう変わらない。また、 Odenwald et al 1986 の遠赤外 と電波の研究によると DR6 と DR7 の年齢は 0.1 Myr 以下で過熱源は晩期 O 型 と早期 B 型である。また DR 22 は O6 ZAMS 星である。 テンプレート星団 テンプレート星団として NGC6910 を決める。この星団自身はシグナスXの東縁 に見える。この星団は 6.5 Myr, E(B-V) = 1.02, (m-M)o = 11.2 で、d = 1.74 kpc (Delgado, Alfaro 2000) である。 減光則 減光則には Cardelli et al 1989 を使用した。Rv = 3.1 では、AK/AV = 0.112, AKs/AV = 0.118, AKs = 0.670 E(J-Ks) である。 星団距離と赤化の決定 各星団の上部主系列のカラーと 10 番目に明るい星の Ks 等級の比較から 星団距離と赤化が決定される。表2の第5列には NGC6910 と比較した上部 主系列カラーの差 Δ(J-Ks) を、第6列にはそれから得られた赤化量 を載せた。 NGC6910 で 10 番目に明るい星の絶対等級は MKs = 0.07 である。雲に深く埋もれていると Rv が大きくなる傾向がある (Comeron, Torra 1999) が、赤外バンドではその不定性の影響は小さい。上部主系列のカラー 分布の半値幅 W(J-Ks)/2 = 0.8 (図4) は減光エラー ε(AKs) = 0.54 に対応し、距離のエラー εd = ±0.4 kpc になる。 (10番目に明るい星の 明るさを NGC6910 と同じにするわけではないと思うが、ではどうするのか? 上の決め方が分からない。 ) シグナスXの形 表2のシグナスX星団は、1.0 < d < 1.8 kpc、⟨d⟩ = 1.36±0.29 kpc である。星団の深さの巾は 800 pc と看做せる。 これから、分布の形は 3:1:11 となる。NGC6910 と CygOB2 は 1.7 kpc と見積もられているので、星団は NGC6910 と同じくらいか 少し手前にある。この分布は以前考えられていたよりコンパクトである。 |

図4.(左)DR 22 と DR 17 中の赤外星団の J - (J-Ks) 色等級図(2MASS). (右) 星団近傍のフィールド。  表2.シグナスX赤外星団の赤化と距離。 |

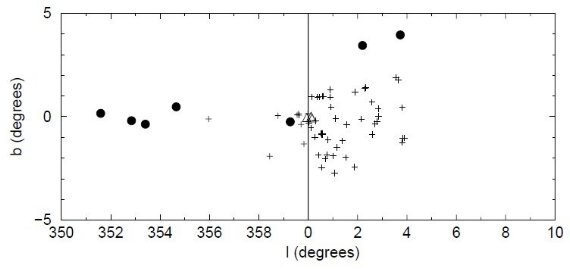

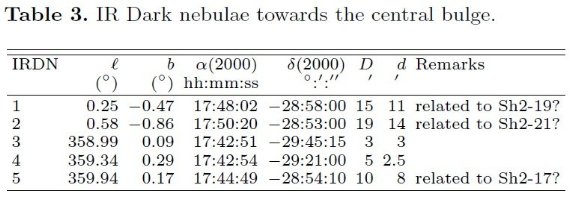

3.2.銀河系中心星団分布表1には銀河中心方向の7つの赤外星団が載っている。図5にはそれらと 既知の星団の 角分布を示す。その大部分は中心から 5° の外にある。この半径は 銀河中心距離に直すと 600 pc である。新しい星団のうち二つは 600 pc 以内にある。銀河中心に対する分布の非対称は 356° < l < 359° の探査は不十分なためであろう。 既知星団 星団候補に加えて有名な Arches(Nagata et al 1993, 1994), Quintuplet(Nagata et al 1990, Glass et al 1990), 若い He I 星の中心核星団 (Krabbe et al 1991) を図に示した。 赤外暗黒雲 探査の過程で Ks でも不透明な暗黒雲に出会った。それらを表3に示す。 雲 1, 2, 5 は大きく見え、多分途中の暗黒雲であろう。雲 3, 4 は小さくて 中心近傍の分子雲の可能性がある。しかし、画像のみでは途中の雲の可能性 は残る。 シミュレーション Portegies Zwart et al 2001 は銀河系中心 200 pc 以内の星団の力学進化を シミュレーションした。彼らによると、星団の潮汐崩壊時間は 70 Myr である。 彼らは 200 pc 以内には星団数が 50 くらいであろうと予想した。r < 1.6 ° (200 pc for Ro=8 kpc) に 31 星団を検出したのはこの予想と合う。 中心星団 |l| < 1.6°. |b| < 0.5° は Ro = 8 kpc を仮定すると、 半径 200 pc, 厚み 2×63 pc の円柱になる。この中に 17 の星団また はその候補が投影されている。それらを述べると、 天体 1, 17, 31 (Dutra,Bica 2000) HIIR なし。密度比/潮汐崩壊年齢 = 7-20 Myr か 7-70 Myr ( 7-20 Myr は密度比 7 で寿命 70 Myr の意味か? ) 天体 58 多分 Sh2-17 と関係する。途中の天体。 天体 4, 5, 6 多分 Sh2-20 と関係する。途中の天体。 Quintuplet 星団 年齢 4 Myr (Figer et al 1999) Arches 星団 同じくらいの年齢(Lang et al 2001) Young Nuclear cluster (Gerhard 2001) 天体 26, 52 多分電波 HIIR 複合 Sgr D, Sgr E (Listz 1992) と関係。 天体 53, 54, 55 電波源 G359.54+0.18 天体 56 電波源 G359.7-0.4 表1の天体 42 電波源 G359.3-0.3 |

図5.銀河中心方向の星団分布。黒丸=現在の星団。十字= Dutra, Bica 2000 より。三角=既知星団。  表3.バルジ中心部の暗黒雲 HIIR の持続時間を 5 Myr 程度と考えると、10 個の大質量星団の存在は 形成率として 2 星団/Myr を示唆する。もし、暗黒雲 3, 4 が今後数 Myr の 間に大質量星団を形成するなら、上の推定に一致する。 |

3.3.銀河全体で反中心方向表1には反中心方向にいくつかの赤外星団が報告されている。 特に、 表1天体 30 Sh2-254 内 表1天体 31 Sh2-256 内 表1天体 32 Sh2-258 内 これらの HIIR は Sh2-255, Sh2-257 と共に、双極 HIIR IC2162 の縁の 複合構造を形成している。 二重星団 表1にはさらに二組の二重星団が記録されている。 星団 33(反射星雲 vdBH-RN26 と関連?) と 34 η Car 複合と関係あり? 星団 24 と Sh2-233赤外星団(反射星雲 vdBH-RN43 と関連?) RCW 38 複合と関係? |

左からIC2162、Sh2-257、Sh2-254. オリオンの棍棒の先だそうだ。(ブログから拝借) |

|

シグナスX 2MASS から新しい 42 個の赤外星団とその候補、明るい星団一個、5個 の暗黒雲を発見した。その多くはシグナスX領域にあり、そこでは今や 埋もれた星団、星群の数は 25 に達する。その7個の距離から視線方向に 800 pc の深さを持つことが分かった。これは集中が視線方向の重なりあい 効果であることを示唆するが、一部が Cyg OB2 の形成と関連する可能性 は残る。 銀河中心 銀河中止方向で7つの赤外星団または候補を新しく見出した。センサス では赤外星団の数は銀河中心から 600 pc 以内に 60個、200 pc 以内に 31 個ある。これはモデルの予測と大体合う。銀河中心付近にある不透明な 赤外暗黒雲は次世代の大質量星団を生み出すのであろう。 |

HIIR 今回の仕事のように埋もれた星団を見つけ、位置を決めるのは重要である。 なぜなら電波 HIIR は Ks でも見えないことがあるからである。 |