TAO山頂施設で紫金山・アトラス彗星の撮影に成功!

東京大学アタカマ天文台 (TAO) では、2024年9月30日から2024年10月4日 (チリ時間) の未明に紫金山・アトラス彗星の撮影を試みます。紫金山・アトラス彗星の撮影に成功した場合は本ウェブサイトに順次画像データを掲載します。

※口径6.5mのTAO望遠鏡は建設中のため、TAO望遠鏡を用いての撮影は行われません。市販のカメラ・レンズ・三脚・赤道儀等の機材を使用して撮影を行います。

目次

紫金山・アトラス彗星 (C/2023 A3) とは?

紫金山・アトラス彗星 (C/2023 A3) は2023年1月に中国の紫金山天文台の天文学者によって最初に発見され、同年2月に南アフリカの小惑星地球衝突最終警報システム (ATLAS) 望遠鏡で再検出されました。無数の彗星の源と考えられている 太陽系を球殻状に取り巻くオールトの雲からやって来たと考えられてるこの彗星は、放物線軌道の非周期彗星で、太陽への接近は一度きりです。彗星の本体 (核) は氷や岩石で形成されたもので、太陽に近づいた際に一時的にガスを纏ったコマや、表面から放出された塵やガスが太陽の光に反射して尾 (テイル) として観測されます。 この彗星は非常に大型で、核の直径が約20-40kmにもなります。

紫金山・アトラス彗星の見え方

彗星の明るさの予測は大変難しく、太陽や地球に接近して来ないとわかりません。近年では1996年の百武彗星や翌年のヘールボップ彗星など肉眼でもはっきりと見ることができる彗星がありましたが、紫金山・アトラス彗星も発見当初は最大光度でマイナス4〜5等級にもなるとの予測もありましたが、太陽 (地球) に近づいきても予想より明るくはならず、今後彗星本体の崩壊の可能性もありうるとの報告もあります。2024年3月後半から4月にかけての急増光は彗星の分裂が要因である、また彗星の尾の元になる揮発成分や氷、ダストが予想よりも少ないあるいは早くに蒸散してしまった可能性も指摘されています。しかしながら継続的な観測の結果、核はまだ存在しているようで、まだ十分に期待が持てる状況です。最新の予測では9月下旬には2-3等級くらい、地球最接近時 (10月12日ころ) には1等級からマイナス等級になるという予測があります。北半球からは9月終わりから10月初め頃まで明け方の東の低い空に姿を現します。10月中旬から下旬にかけては日没直後の南西の空に見られると予想されています。

東京大学アタカマ天文台TAOでの紫金山・アトラス彗星の撮影

TAOプロジェクトは1998年に吉井讓 (現東大名誉教授) が代表となって立ち上げ、現在チリ・チャナントール山頂に6.5m望遠鏡の建設を進めています。5640mという標高もさることながら、非常に乾燥していること、そして市街光がほとんどないため、天体観測に最も適したサイトの一つです。 我々は、南半球からの紫金山・アトラス彗星をチャナントール山頂から撮影する計画を進めています。最初の撮影は現地 (チリ時間) の9月30日未明を予定しており、うまくいけば画像公開は現地の当日に行います。その後およそ一週間撮影を継続する予定で、最新の画像は順次このサイトにアップしていく予定です。今年最大の天文現象の一つである紫金山・アトラス彗星に期待するとともに、引き続きこのサイトのチェックもよろしくお願いします。

※口径6.5mのTAO望遠鏡は建設中のため、TAO望遠鏡を用いての撮影は行われません。市販のカメラ・レンズ・三脚・赤道儀等の機材を使用して撮影を行います。

2024年9月30日 (チリ時間)

2024年9月30日 04:48 - 06:30 (チリ時間) に東京大学アタカマ天文台 (TAO) で紫金山・アトラス彗星の撮影に成功しました。

▲2024年9月30日6時9分(チリ時間)、赤道儀にカメラを載せて縦構図により追尾撮影しています。多数の人工衛星が写りこんでいるために、複数のカットを用いた画像処理により画質の向上と人工衛星の軌跡を除去をおこなっています。本来ならより早い暗い時間帯から撮影を開始したかったのですが、東空には雲があったために薄明が進んだ時刻での撮影となりました。それでも薄明に負けず、彗星は肉眼でも良く見えていました。

※こちらの画像をご利用の際は「撮影 : 東京大学TAOプロジェクト/中西昭雄」とクレジット表記をお願いします。

高解像度の画像ファイルはこちら 。

VIDEO

▲2024年9月30日4時48分-6時30分(チリ時間)の102分間に得られた静止画1005カットからタイムラプス処理をおこなって動画にしています。またフレームレートは遅めの15fpsとしてあります。カメラは水平にセットし、方角は真東よりわずかに南寄りに構図を決めています。低空に雲があったため、彗星は雲から尾が見え始め (動画の0:30秒頃)、やがて薄明と共に核が昇ってきました。それにしてもすごい数の人工衛星に驚かされます。

※こちらの動画をご利用の際は「撮影 : 東京大学TAOプロジェクト/中西昭雄」とクレジット表記をお願いします。

高解像度の動画ファイルのダウンロードはこちら から。

撮影に参加した高橋助教のコメントを以下にご紹介します。

我々天文学者や研究者は、望遠鏡や観測機器を使い、目には見えない数値化されたデータを扱うことが大半ですが、やはり自分の目で夜空を眺め、色々な天体現象を見ることも楽しみにしている者も多くいます。特に今回の彗星のような千載一遇の天体ショーは心躍るものがあります。TAOサイトのある5640mからの観望では、街中で見るのと地球からの距離で言えばほとんど変わりませんが、彗星がすぐ近くにあると錯覚するような迫力があります。昔の人々が畏怖の念を抱いたのも頷けます。

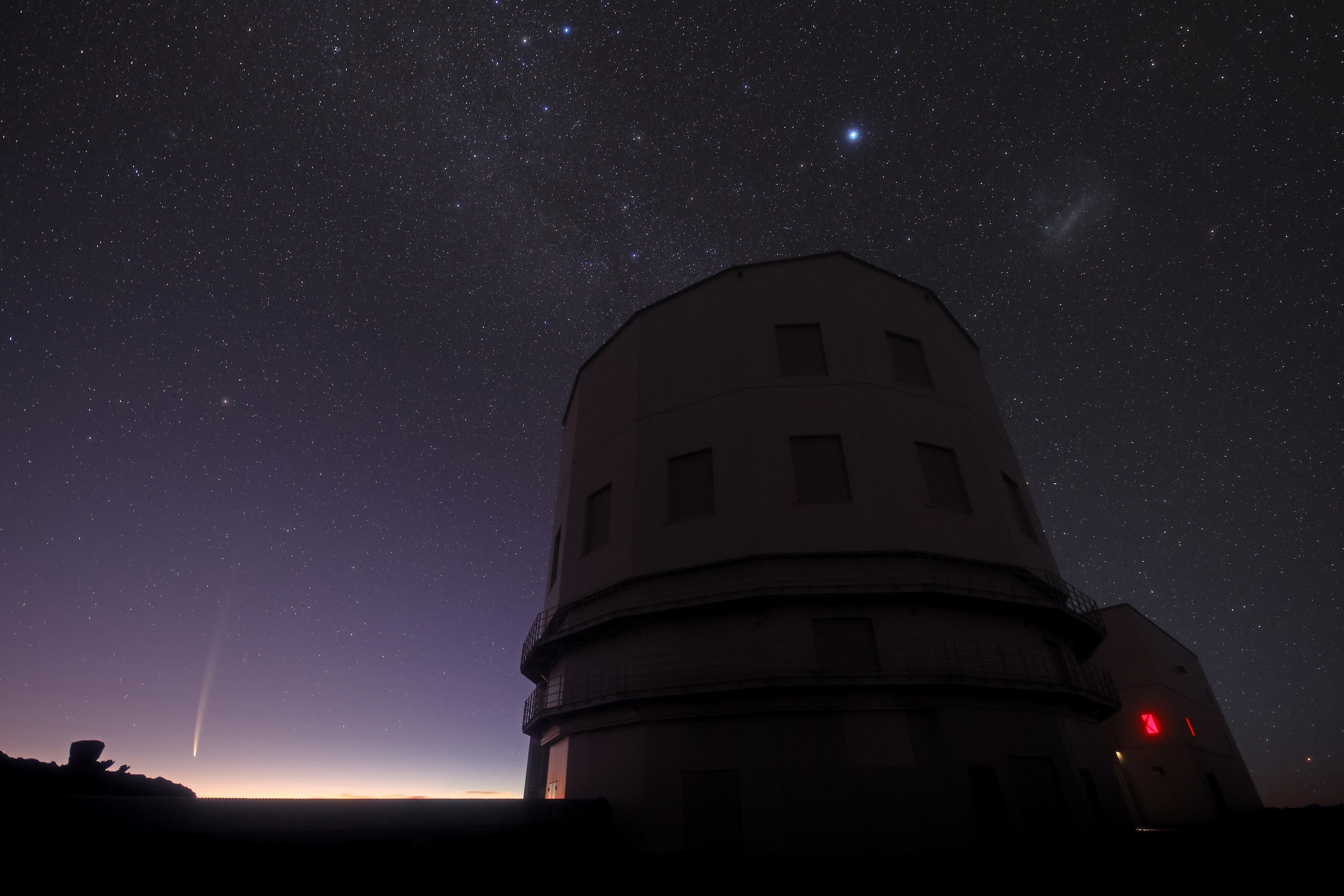

▲紫金山・アトラス彗星とTAOエンクロージャーと天の川と大マゼラン銀河。写真中央左に紫金山・アトラス彗星の尾が縦に伸びているのが見えます。写真右端にはTAOエンクロージャーがそびえたっています。写真中央には東の空高くから南東の地平線に向かって天の川が流れています。天の川とエンクロージャーの間には大マゼラン銀河も見ることができます。※こちらの写真をご利用の際は「撮影 : 東京大学TAOプロジェクト/高橋英則」とクレジット表記をお願いします。 高解像度の画像ファイルはこちら 。

2024年10月1日 (チリ時間)

2024年10月1日 05:00 - 06:20 (チリ時間) に東京大学アタカマ天文台 (TAO) で紫金山・アトラス彗星を撮影しました。

▲2024年10月1日5時55分(チリ時間)、赤道儀にカメラを載せて追尾撮影しています、この写真は天体写真の基本に従い画面の上が天の北極方向になるよう構図を決めています。昨日の85mmレンズでの画像と同様、多数の人工衛星が写りこんでいるために、複数のカットを用いた画像処理により画質の向上と人工衛星の軌跡の除去をおこなっています。また使用したレンズは135mmですが、彗星の迫力を増したかったために200mmレンズ相当にトリミングしています。

※こちらの画像をご利用の際は「撮影 : 東京大学TAOプロジェクト/中西昭雄」とクレジット表記をお願いします。

高解像度の画像ファイルはこちら 。

VIDEO

▲2024年10月1日5時00分-6時20分(チリ時間)の80分間に得られた静止画803カットからタイムラプス処理をおこなって動画にしています。またフレームレートは遅めの15fpsとしてあります。カメラは水平にセットし、方角は真東よりわずかに南寄りに構図を決めています。昨日と全く同じ撮影手法と露出ですが、雲が少なかった分彗星が良く見えています。また構図も見直し、ほぼ中央に写るように修正しました。

※こちらの動画をご利用の際は「撮影 : 東京大学TAOプロジェクト/中西昭雄」とクレジット表記をお願いします。

高解像度の動画ファイルのダウンロードはこちら から。

高橋助教が撮影した写真を以下にご紹介します。

▲紫金山・アトラス彗星と天の川と黄道光。紫金山・アトラス彗星と天の川の他に、彗星付近から左上に向かって黄道光 (天球上の黄道に沿って太陽を中心に帯状に見える淡い光の帯) も写っています。※こちらの写真をご利用の際は「撮影 : 東京大学TAOプロジェクト/高橋英則」とクレジット表記をお願いします。 高解像度の画像ファイルはこちら 。

2024年10月2日 (チリ時間)

2024年10月2日 05:30 - 06:10 (チリ時間) に東京大学アタカマ天文台 (TAO) で紫金山・アトラス彗星を撮影しました。

▲2024年10月2日6時06分(チリ時間)、TAO6.5m望遠鏡のエンクロージャーと共に紫金山・アトラス彗星を写しました。彗星の左側にはチャナントール山頂の記念碑がシルエットとして写っています。

画面の右上には大マゼラン雲、その左側に写っている輝星は日本ではごく低空にしか見えないりゅうこつ座のカノープスが写っています。そしてエンクロージャー上部から左上の方向には天の川が流れています。

※こちらの画像をご利用の際は「撮影 : 東京大学TAOプロジェクト/中西昭雄」とクレジット表記をお願いします。

高解像度の画像ファイルはこちら 。

▲2024年10月2日5時56分(チリ時間)、赤道儀を用いて追尾撮影しています。9月30日および10月1日撮影のタイムラプス動画と同じ構図ですが、こちらはスチル写真として仕上げることを考慮した撮影とし、赤道儀を用いて追尾撮影をおこなっています。また複数のカットを用いた画像処理により画質の向上と人工衛星の軌跡の除去をおこなっています。

※こちらの画像をご利用の際は「撮影 : 東京大学TAOプロジェクト/中西昭雄」とクレジット表記をお願いします。

高解像度の画像ファイルはこちら 。

高橋助教がTAO山麓施設で撮影した写真を以下にご紹介します。

私は本日帰国の予定となっていたので、TAO山麓施設のあるサンペドロ・デ・アタカマからの撮影を試みました。山麓でも彗星を肉眼で見ることができましたが、やはり山頂でみる彗星のほうがはっきりと、また立体感を感じるような見え方だったような気がします。また、夜空の深い青からトワイライトの赤い色までのグラデーションの美しさは、5640mの山頂ならではの景色であると言えます。次回の山頂登頂時には、近地点を過ぎた夕暮れの彗星に会えることを楽しみにしています。

▲サンペドロ・デ・アタカマTAO山麓施設からの紫金山・アトラス彗星。彗星の右下、山の峰のところにTAO山頂施設の光が見えます。左下には山頂へ向かう作業車の車列の赤いテールランプが見えます。

山頂付近では午後になると風が強くなる傾向にあるため、TAOでは朝早くから作業が開始されます。

※こちらの写真をご利用の際は「撮影 : 東京大学TAOプロジェクト/高橋英則」とクレジット表記をお願いします。 高解像度の画像ファイルはこちら 。

2024年10月3日 (チリ時間)

2024年10月3日 04:56 - 06:25 (チリ時間) に東京大学アタカマ天文台 (TAO) で紫金山・アトラス彗星を撮影しました。

▲2024年10月3日5時53分(チリ時間)、85mmレンズを用い赤道儀を使用して追尾撮影しています。他のスチル写真同様に、複数のカットを用いて画質の向上と人工衛星の軌跡の除去をおこなっています。構図は縦構図としていますが、彗星の尾は85mmレンズの長辺方向にほぼいっぱいに写っています。85mmレンズの長辺方向の画角は24°ですので、彗星の尾は約20°以上ありそうです。

この日は低空まで雲が無かったため、地平線から彗星の核が昇ったばかりのタイミングで撮影をおこないました。極低空であっても彗星は明瞭に観察でき、高い標高による天体観測の利点を大いに感じます。

※こちらの画像をご利用の際は「撮影 : 東京大学TAOプロジェクト/中西昭雄」とクレジット表記をお願いします。

高解像度の画像ファイルはこちら 。

VIDEO

▲2024年10月3日4時56分-6時25分(チリ時間)の89分間に得られた静止画729カットからタイムラプス処理をおこなって動画にしています。またフレームレートは遅めの15fpsとしてあります。

14mm超広角レンズを用い、TAO6.5m望遠鏡のエンクロージャーと共に紫金山・アトラス彗星を写しています。彗星はエンクロージャーの左側に昇ってきます。さらにその左側にはチャナントール山頂の記念碑がシルエットとして写っています。

エンクロージャーの左上には全天で一番明るい恒星シリウス、その右側には二番目に明るいカノープス、その右側には大マゼラン雲が写っています。

※こちらの動画をご利用の際は「撮影 : 東京大学TAOプロジェクト/中西昭雄」とクレジット表記をお願いします。

高解像度の動画ファイルのダウンロードはこちら から。

2024年10月4日 (チリ時間)

2024年10月4日 05:10 - 06:15 (チリ時間) に東京大学アタカマ天文台 (TAO) で紫金山・アトラス彗星を撮影しました。

▲2024年10月4日(現地時刻)6時00分撮影、20-35mmズームレンズを20mmで用い、赤道儀を使用して追尾撮影しています。カメラのイメージセンサーがラージフォーマットのため、35mm判換算で16mmレンズ相当の画角になっています。

この日は東の空に雲が多く、雲越しの撮影となりました、彗星は徐々に太陽の方角に近づいているために、撮影可能な時間も限られるようになりました。

画面右端の中央やや上より、左上方向には天の川が流れています。また画面左上の方にある輝星はこいぬ座のプロキオン、その下のほうにはしし座のレグルスが写っています。

※こちらの画像をご利用の際は「撮影 : 東京大学TAOプロジェクト/中西昭雄」とクレジット表記をお願いします。

高解像度の画像ファイルはこちら 。

チャナントール山頂での彗星撮影を終えて

最後に5日間の彗星撮影を終えた天体写真家の中西昭雄さんのコメントを以下にご紹介します。

チャナントール山頂での彗星撮影を終えて

※こちらの写真をご利用の際は「撮影 : 東京大学TAOプロジェクト」とクレジット表記をお願いします。

Coffee Break

このコーナーでは、撮影隊がTAO山麓施設のあるサンペドロ・デ・アタカマで撮影した写真を紹介します。

▲2024年10月2日 (チリ時間) 17時20分撮影。この日はチリ南部の一部やイースター島では金環食が起きました。TAO山麓施設のあるサンペトロ・デ・アタカマの街は金環食帯から遠く離れているために金環食は見ることはできませんでしたが、軽微な部分日食を見ることができました。

この写真は彗星の撮影のために用意した250mm望遠レンズに、露出倍数が10万倍の太陽撮影専用フィルターを用いて撮影しています。また写真用三脚に載せて水平構図で撮影したため、写真の上部が天頂方向となります。トリミングをしないと画面に対して太陽がとても小さいために、トリミングしてあります。

現在、太陽活動が活発な時期のため、写真の太陽表面にはたくさんの黒点を見つけることができます。

※こちらの画像をご利用の際は「撮影 : 東京大学TAOプロジェクト/中西昭雄」とクレジット表記をお願いします。

高解像度の画像ファイルはこちら 。

Copyright(c) 2024 東京大学大学院理学系研究科 TAO計画推進グループ

当サイトについて