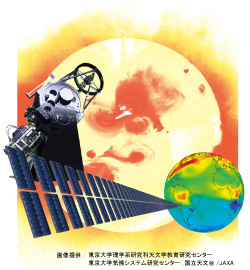

SolarTAO計画とは

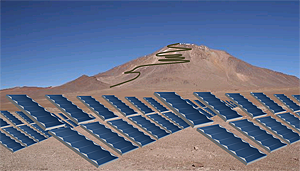

最先端の宇宙観測を行う巨大な望遠鏡を動かすには大量の電気が必要です。SolarTAO計画は、世界で初めて太陽光発電で動く巨大望遠鏡を実現します。晴れる日が多い南米チリのアタカマ砂漠に太陽電池を並べることにより、望遠鏡だけでなく近隣の町にも電気を供給する予定です。

SolarTAOの太陽光発電システムを拡大し、全世界の砂漠の4%に太陽電池を設置すれば、人類の使う電力はすべて賄えます。SolarTAO計画は「太陽光で生活する」夢の第一歩です。

最新のニュース

■ 東大フォーラム2013にて「再生可能エネルギーと関連技術」ワークショップを開催

2013年11月7-8日、チリ・サンチャゴにあるカトリカ大学およびチリ大学にて開催された東大フォーラム2013の一企画として、「再生可能エネルギーと関連技術」に関するワークショップがカトリカ大学で開催されました。チリでは、太陽光発電をはじめとした再生可能エネルギーによる発電設備導入計画を前倒しして推進する動きがあることを受け、各講演に対する質疑が活発に行われ、両国の研究者の見解や意識が一致していることを確認しました。(左写真:カトリカ大学広報誌"Vision UC", N° 229, Diciembre de 2013)

詳しくはこちら

■ 在日本チリ共和国大使館主催シンポジウム

アメイジング・アタカマ ー砂漠で展開するチリと日本の学術・科学技術交流ー を開催

2012年8月1日、日本の最新鋭技術をアタカマで活かすことを目指す日本・チリ両国の関係者が一堂に会し、その現状や将来を語り合うシンポジウムが開催されました。サンペドロ・デ・アタカマの魅力、両国の技術交流の重要性について認識を深めると共に、サンペドロ・デ・アタカマでの太陽光発電について具体的な考察が進み、SolarTAOプロジェクトの実現に対する期待を強める内容となりました。様々な企業、大学等から多数の方にご参加いただき、会場は定員の300名を越える満員となり大盛況のうちに終了しました。

詳しくはこちら

■ 太陽発電 mini Workshop 開催

2010年10月5日、アリゾナ大学スチュワード天文台長Strittmatter教授の来日を機会に太陽熱・光発電研究に関するミニワークショップが、

科学技術振興機構(JST)低炭素社会戦略センターで開催されました。

Strittmatter教授は天文学者ですが、ツーソンにおける太陽熱・光発電研究にも従事されており、日本の当該分野の研究者と意見交換を希望され、

今回の開催が実現したものです。

詳しくはこちら

■ SolarTAOの舞台、アタカマ砂漠の現地視察

2010年7月5日、SolarTAO計画のメンバーが南米チリのアタカマ砂漠を訪問し、

太陽電池パネルの敷設予定地や、発電したクリーンエネルギーで運用する

東京大学アタカマ天文台(TAO) のあるチャナントール山付近

(標高5000m)、電力を供給予定の近隣の町サンペドロ・デ・アタカマを視察しました。

また、TAOサイトの近くに建設中の国際天文観測プロジェクトALMAの見学も行いました。

詳しくはこちら

■ 宙博(そらはく)2009にSolarTAOブースを出展

2009年12月3日(木)〜6日(日)に東京国際フォーラムで開催された宙博(そらはく)2009にSolarTAOブースを出展し、

現地のドキュメンタリー動画の上映や講演会、太陽光発電パネル、赤外線プリクラ、コミュニケーション・ロボットwakamaru、

超伝導ケーブルの展示などを行いました。

非常に多くの方においでいただき、特に土日には講演会は立ち見となり、赤外線プリクラやwakamaruには行列ができるほどの大盛況となりました。

詳しくはこちら

■ 日本学術会議シンポジウム「サハラソーラーブリーダー計画」のパネル討論に参加

SolarTAO計画で用いられる発電・送電技術は、2009年3月のG8+5科学技術会議で日本が提唱した

Sahara Solar Breeder計画の根幹をなす技術です。

2009年6月30日に開催された日本学術会議シンポジウム「サハラソーラーブリーダー計画」では、

SolarTAO代表を務める東京大学理学系研究科の吉井譲教授がパネル討論「課題先進国の新たな挑戦」に参加し、

SolarTAO計画を紹介するとともに、SolarTAO計画はSSB計画の良い実験場となると提案しました。

詳しくはこちら

■ SolarTAOプロジェクト発足記念シンポジウム 太陽光発電と観測天文学の融合〜Solar New Deal〜 を開催

2009年4月17日、東京大学武田先端知ビル武田ホールにて、SolarTAOプロジェクト発足記念シンポジウムが開催され、

次世代の太陽光発電および超電導送電の研究動向、太陽光発電と観測天文学、温暖化ガス測定の融合等について活発な情報交換が行われました。

様々な企業、大学から多数の方にお越しいただき、大盛況のうちに終了しました。

またシンポジウムの前には、東京大学工学研究科と株式会社ナノオプトニクス・エナジーとの共同研究開始に関する記者会見も行われました。

詳しくはこちら