|

東京大学アタカマ天文台 (TAO) 計画 |

|

1m望遠鏡口径6.5mのTAO望遠鏡建設に先がけ、2009年3月にチャナントール山頂に口径1mのminiTAO望遠鏡を建設、試験用の可視光CCDカメラを搭載しファーストライト観測を行いました。 その後、同年6月には近赤外線カメラANIRを搭載、これまで地上からは観測することのできなかった赤外線Paα水素輝線 (1.875µm) で天の川銀河の中心部をとらえることに成功しました。さらに同年11月には中間赤外線カメラMAX38を搭載し、世界で初めて波長38ミクロンの光を地上からとらえることに成功しました。 今後も様々な観測対象について観測を進めていきます。

近赤外線カメラ

|

||||||||

|

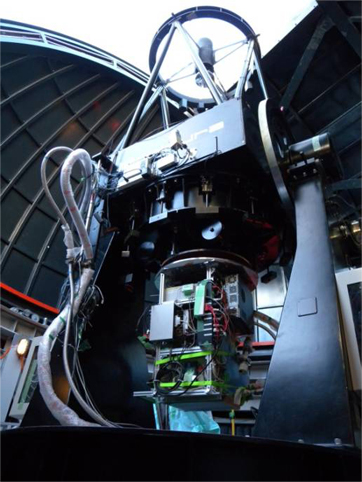

| ▲ 1m望遠鏡と近赤外線カメラ。黒い部分が望遠鏡本体で、赤い円環の下、銀色の部分が赤外線カメラ |

2009年6月にminiTAO望遠鏡に搭載し、赤外線Paα水素輝線 (波長1.875µm) での銀河中心の構造を見事にとらえることに成功しました。

これは地上望遠鏡を用いた Paα輝線の観測としては世界で初めての例となります。

http://www.ioa.s.u-tokyo.ac.jp/TAO/press/pressrelease20090702/top.html

http://www.s.u-tokyo.ac.jp/ja/press/2009/15.html

ANIRに関してさらに詳しい情報は下記をご覧下さい。

中間赤外線カメラ

(MAX38 : Mid-infrared Astronomical eXplorer 38)

中間赤外線カメラMAX38(Mid-infrared Astronomical eXplorer 38)は、熱赤外線 (20-30µm) を観測するカメラで、チャナントール山頂に完成した口径1mの赤外線望遠鏡 (miniTAO望遠鏡) に搭載されています。

|

| ▲ 望遠鏡に取り付けられた赤外線カメラMAX38。望遠鏡下部、円盤状の板より下の部分がカメラ |

この波長帯は大気吸収が強く、従来は地上からの観測は不可能とされてきましたが、2009年11月、miniTAO望遠鏡に搭載し、波長38ミクロンの光を地上から捉える事に成功しました。

http://www.ioa.s.u-tokyo.ac.jp/TAO/press/pressrelease200912/top.html

http://www.s.u-tokyo.ac.jp/press/press-2009-30.html

MAX38に関してさらに詳しい情報は下記をご覧下さい。

当サイトについて