望遠鏡光学調整用スクリーンカメラの開発

TAO 6.5 m望遠鏡の光学系は3枚の鏡で構成されています。一番大きい直径6.5 mの主鏡、直径1 m弱の副鏡、ナスミス台へ鏡を折り返す第3鏡です。望遠鏡を通した天体からの光がきれいな像を結ぶためには、これらの鏡が設計通りの位置・角度で並ぶことが必要です。身近な例でいえば、手に持った虫眼鏡を使って物を拡大して見ようとする時に、虫眼鏡の位置がずれると見たい物体がレンズを通して見えなかったり、レンズの角度が曲がっていると見える物体の像がゆがんだりするのと同じです。逆に、レンズを通して見たその物体の像からレンズの位置や角度がずれていると分かり、虫眼鏡の位置や角度を調整して、きれいな像を見えるようにします。望遠鏡の鏡の調整も同じようにできれば良いのですが、一つ問題があります。望遠鏡が天体像を作る領域 (焦点面) の直径が約55 cmと非常に大きく、焦点面全体を同時に撮影することが困難です。単純には巨大レンズと大量のCCDまたはCMOSセンサを用意すれば可能ではありますが、莫大な費用がかかるため現実的ではありません。

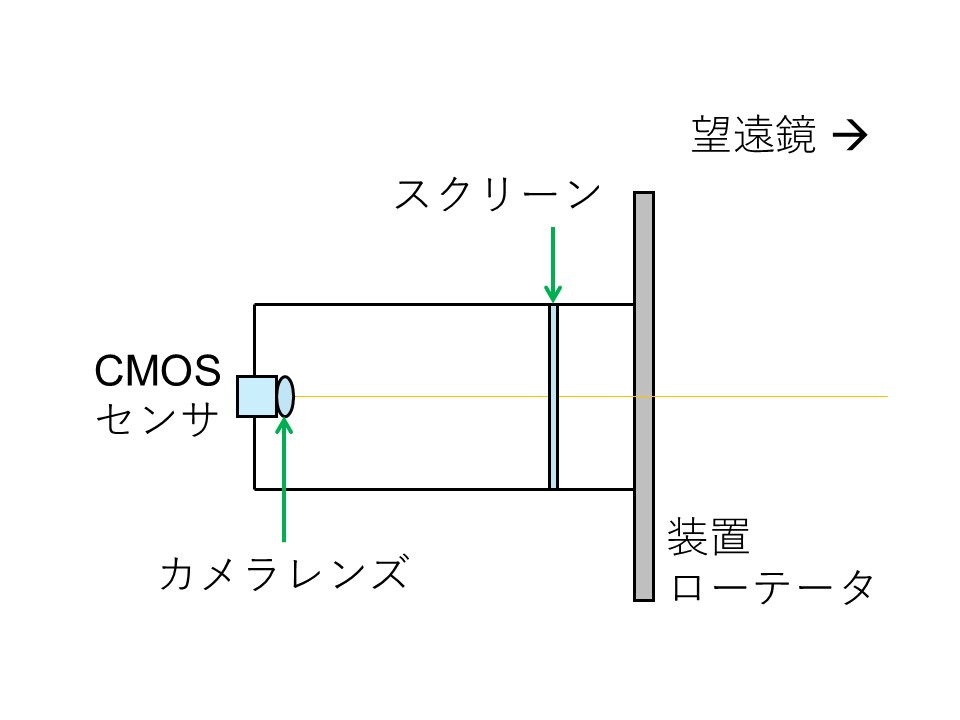

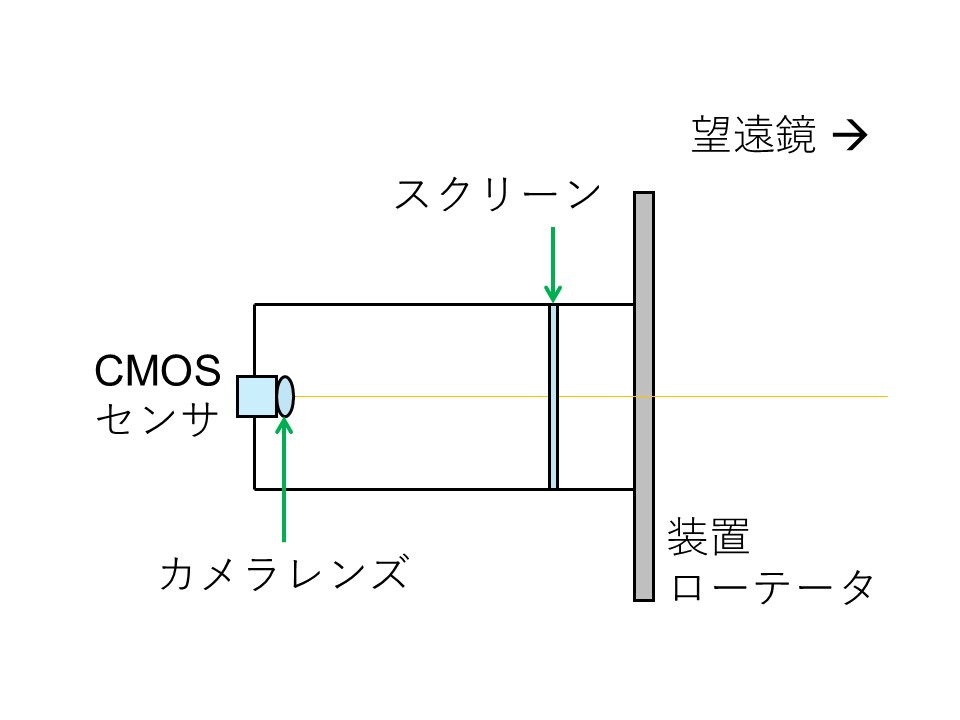

そこで、望遠鏡焦点面に光を散乱させるスクリーンを置き、スクリーンに映った天体像をカメラで撮影してはどうかと考えました (図1)。この機構 (以下、スクリーンカメラ) であれば、望遠鏡視野全面を一度に撮影可能でありながら、巨大なレンズや多数の検出器は不要で、市販のカメラレンズとCMOSセンサのセットが1つあれば実現可能です。スクリーンを通すと、光量が減って暗い星が見えなくなることが懸念されますが、望遠鏡の集光力のおかげで13等星まで見える計算で、望遠鏡の鏡の調整にはこれで十分です。またスクリーンによる天体像のにじみが小さいことを実験で確認しました。よって、スクリーンカメラにより、望遠鏡の各鏡の大まかな位置・角度調整を素早く行うことができます。その後は、詳細カメラを使った各鏡の精密調整が行われ、望遠鏡の鏡の調整が完了します。

| |

▲図1:スクリーンカメラの概念図。望遠鏡からの光は図の右から入ってきて、スクリーン上に天体像ができ、その天体像をカメラレンズ付きCMOSセンサで撮影する。 |

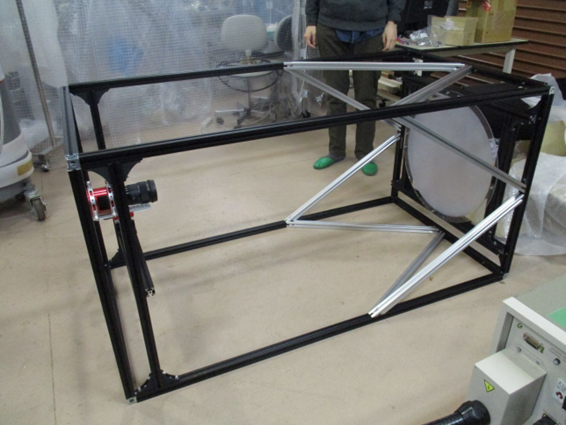

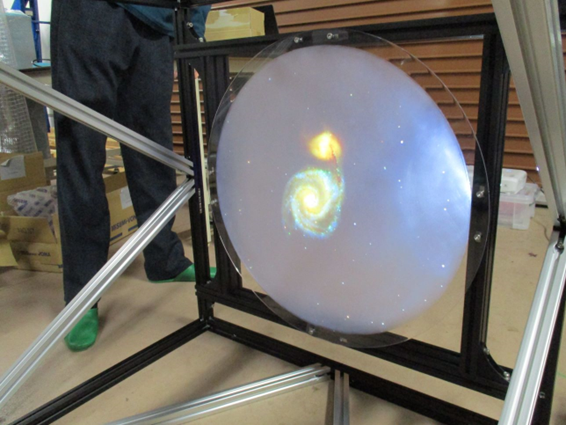

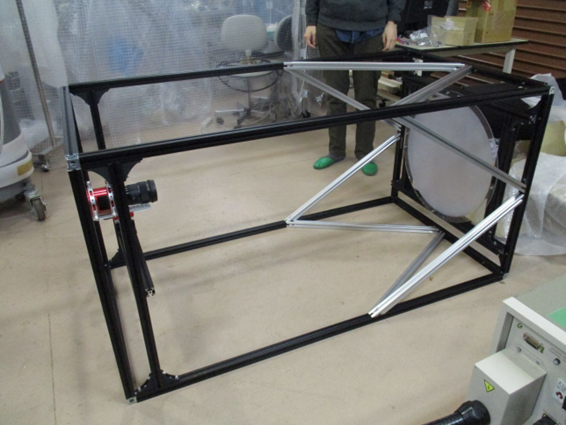

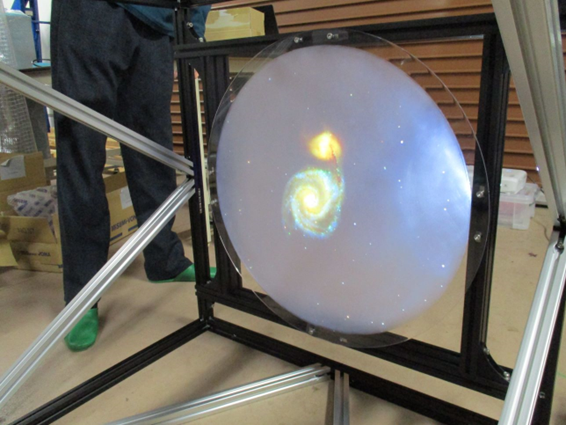

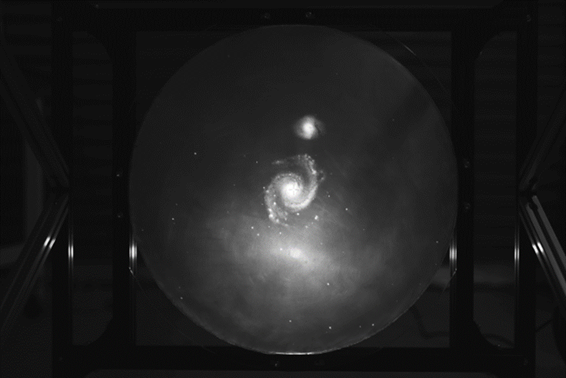

図2が製作したスクリーンカメラ全体図です。左側にカメラレンズ付きCMOSセンサが、右側にスクリーンが付いており、そのさらに右奥の面が望遠鏡装置ローテータに接続します。天体像が映った時をイメージするために、試験的にスクリーンの裏からプロジェクタで銀河の画像を投影したのが図3です。カメラ側から銀河の画像が良く見えており、カメラレンズを通したCMOSでも撮影ができました (図4)。これで一式がスクリーンカメラとして成立することが確認でき、望遠鏡の鏡の調整に利用できます。さらに、望遠鏡の調整が完了すれば、図4のような広視野の美しい天体画像を撮影できます。TAO 6.5 m望遠鏡による天体画像が撮影できる日を我々も心待ちにしております。

| |

▲図2:スクリーンカメラ全体図。左側にCMOSセンサとカメラレンズ、右側にスクリーンがある。スクリーンの材質はポリカーボネートで、表面をヤスリ掛けして光が散乱するようにしてある。各部品はアルミフレームで支えられる。スクリーンカメラ全体のサイズは長手方向で約1.6 mである。 |

| |

▲図3: プロジェクタで銀河の画像を投影した時のスクリーン。銀河の画像がよく見えている。 |

| |

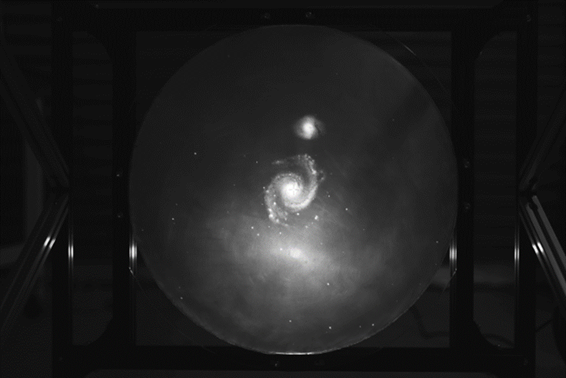

▲図4: CMOSセンサで撮影した、プロジェクタで投影した銀河の画像が映ったスクリーンの画像。銀河の大きな構造だけでなく、周囲にある小さな星もしっかり見えている。CMOSがモノクロセンサのため、色の情報は失われている。 |

Copyright(c) 2024 東京大学大学院理学系研究科 TAO計画推進グループ 当サイトについて

|