チリ・カトリカ大学でTAOワークショップを開催

東京大学アタカマ天文台 (TAO) 望遠鏡サイト完成記念式典に先立ち、4月29日にチリ・カトリカ大学サン・ホアキン・キャンパスにおいて、"One-day Workshop on Astronomy in the TAO Era: Synergies with Facilities in Chile"と題して、TAOが切り拓く新たな観測天文学と、チリにおける天文学との相乗効果、また、新たな技術的フロンティアへの展望を議論するワークショップを開催しました。

| |

▲ワークショップ参加者の集合写真

|

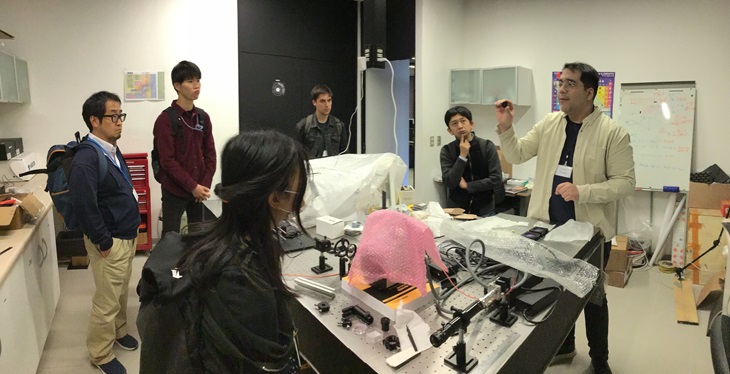

本ワークショップには69名の登録/参加者が集まりました。チリ・カトリカ大学のFelipe Barrientos天文学専攻長からの開会の挨拶の後、理学系研究科の柏川伸成天文学専攻長によるTAO計画概要の講演を含め17の講演、そして活発な議論が行われました。太陽系内天体や晩期型星、星間物質、宇宙論的な距離にある銀河の研究まで、TAOの特徴を的確に捉えたユニークな研究・観測がチリ側の講演者から次々と提案され、チリにおけるTAOへの強い期待がひしひしと伝わってきました。また、生産技術研究所の年吉洋所長や工学系研究科附属光量子科学研究センターの吉岡孝高准教授による講演は、MEMS(Micro Electro Mechanical Systems)やレーザー技術などと天文学との融合による新たな展望を示し、大変印象的でした。さらに、チリ・カトリカ大学のLeonardo Vanzi教授のグループと東京大学・国立天文台とで協力して進めている観測装置については、チリ・カトリカ大学の学生2名が2024年1月に天文学教育研究研センターに滞在して行った実験・研究を踏まえた成果の報告を行いました。また、本学の大学院生によるTAOへの期待を含めた講演がなされるなど、次世代の教育・育成としても大変有意義なワークショップとなりました。

最後に、チリ大学のEduardo Vera教授から2025年秋の開催に向けて準備が進む日本チリ学術フォーラムに向けた期待への言及もありました。

| |

▲ワークショップの様子

|

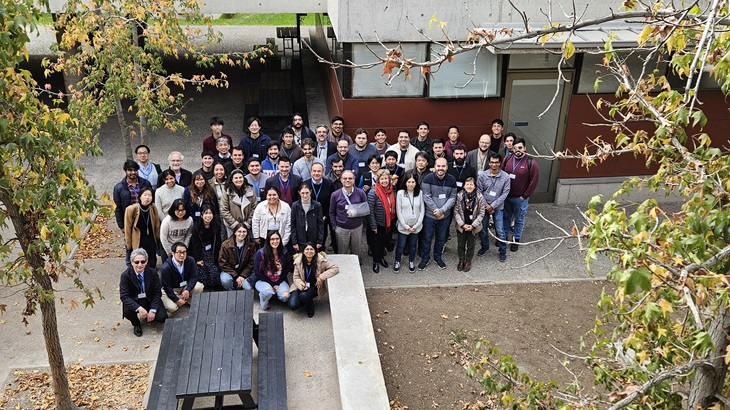

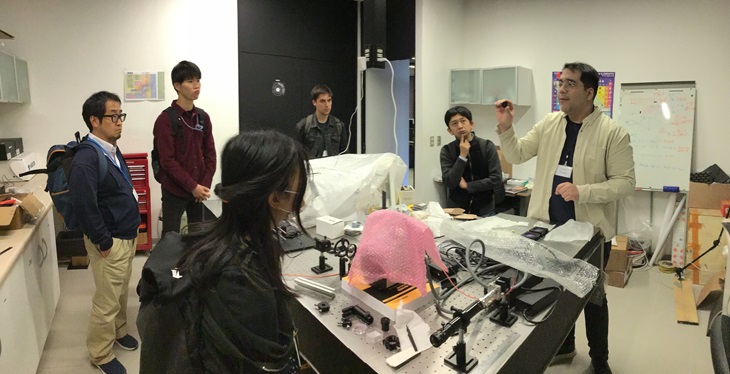

ワークショップ終了後には、Leonardo Vanzi教授を中心に開発が進められているY-band観測装置TARdYS(Tao Aiuc high Resolution (d) Y band Spectrograph)の開発現場を見学させて頂きました。光学実験や性能評価試験のセットアップなどを間近で見学し、最新の開発技術要素に触れるとともに、TAOの次期観測装置も順調に開発が進んでいることを実感することができました。

| |

▲見学会で説明をうける本学教員と学生

|

実施内容

開催日時:2024年4月29日 9:00‐17:00

場所:チリ・カトリカ大学 サン・ホアキン・キャンパス

“Auditorium Ninoslav Bralic”

参加者:69名

専用サイト:TAO Workshop

| Program |

| 時間 |

講演者 |

題目 |

| Session 1: TAO overview and technologies |

| 9:00-9:10 |

Felipe Barrientos

(PUC) |

Opening Remarks |

| 9:10-9:25 |

Nobunari Kashikawa

(Department of Astronomy, U. Tokyo) |

TAO Overview |

| 9:25-9:40 |

Takafumi Kamizuka

(U. Tokyo) |

Mid-infrared instrument for the TAO 6.5-m telescope: MIMIZUKU |

| 9:40-9:55 |

Kentaro Motohara

(NAOJ) |

Current status of SWIMS, a NIR MOS spectrograph/imager for TAO |

| 9:55-10:20 |

Hiroshi Toshiyoshi

(Institute of Industrial Science, U. Tokyo) |

MEMS Micro Shutter Array for Infrared Astronomical Observatory |

| 10:20-10:50 |

Break |

|

| 10:50-11:00 |

Leonardo Vanzi

(PUC) |

High resolution spectrograph TARdYS: overview |

| 11:00-11:15 |

Rafael Ormazabal

(PUC) |

The scientific detector of TARdYS: current status |

| 11:15-11:30 |

Matias Marambio Jimenez

(PUC) |

The frontend of TARdYS - current status |

| 11:30-11:55 |

Kosuke Yoshioka

(Photon Science Center, U. Tokyo) |

Development of a compact astrocomb in the Y-band region based on a mode-locked Ti:sapphire laser |

| 11:55-12:10 |

Hidenori Takahashi

(U. Tokyo) |

Near-Infrared Echelle Spectrograph “NICE” |

| 12:10-13:40 |

Lunch break |

|

| Session 2: Science cases and synergies with TAO |

| 13:40-14:05 |

Bin Yang

(UDP) |

Advancing Solar System Science through TAO and Facilities in Chile |

| 14:05-14:30 |

Keiichi Ohnaka

(Universidad Andres Bello) |

Dissecting the mass loss from evolved stars with TAO |

| 14:30-14:45 |

Riko Senoo

(U.Tokyo) |

Attempts to investigate the properties of organic dust in space based on combined approach between IR observation and laboratory experiment |

| 14:45-15:00 |

Pau Ramos

(NAOJ) |

The future of precision astrometry gazes at infrared: the JASMINE satellite |

| 15:00-15:30 |

Group Photo + Break |

|

| 15:30-15:45 |

Monica Rubio

(U. Chile) |

ISM in low metallicity galaxies |

| 15:45-16:10 |

Viviana Guzman

(PUC) |

The chemical structure of protoplanetary disks |

| 16:10-16:35 |

Valentino Gonzalez

(U. Chile) |

Strong Line Emitters at z~3 |

| 16:35-16:50 |

Cristobal Moya

(PUC) |

The search and confirmation of Lya emitters in the epoch of reionization |

| 16:50-17:00 |

Discussion |

|

| 17:00 |

Eduardo Vera

(U. Chile) |

Closing Remarks |

|

研究室見学 |

Copyright(c) 2024 東京大学大学院理学系研究科 TAO計画推進グループ 当サイトについて

|