|

東京大学アタカマ天文台 (TAO) 計画 |

|

近赤外線高分散分光器TARdYSの開発状況TAO望遠鏡では、ファーストライト時から観測を行うMIMIZUKU, NICE, SWIMSの三つの第一期観測装置が開発されました。チリ・カトリカ大学の天文工学センター(Centro de Astro-Ingenieria de la Universidad Catolica : AIUC)では現在、これに続く新しい分光器 TARdYSの開発が進められています。 TARdYSは “TAO AIUC high-Resolution(d) Y-band Spectrograph”の略で、近赤外線Yバンド波長域(0.84-1.15μm)で高い波長分解能(λ/Δλ>50,000)を持つ高分散分光器です。その高い分解能を活かして、近傍の星の視線速度をドップラー効果を用いて高い精度で測定し、その変化から周囲を回る惑星を発見しようとしています(視線速度法)。TAOサイトは高い赤外線透過率を誇り、地球大気の吸収が非常に小さいことから、TARdYSでは特に赤外線で明るく輝く、質量が太陽の半分以下と軽くて赤い星(M型星)に狙いを定めた観測を行う予定です。

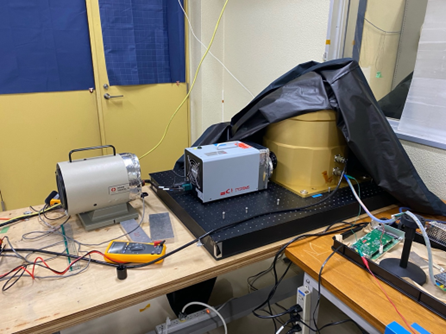

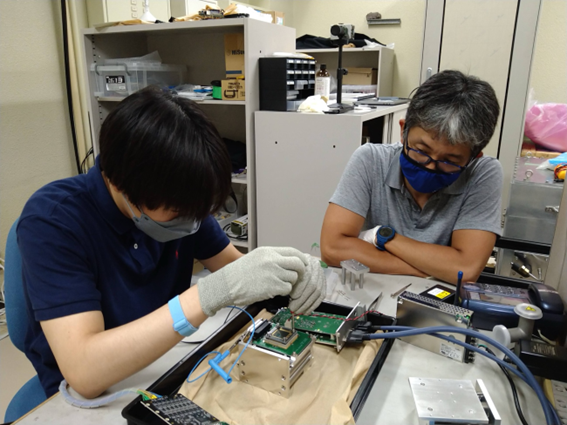

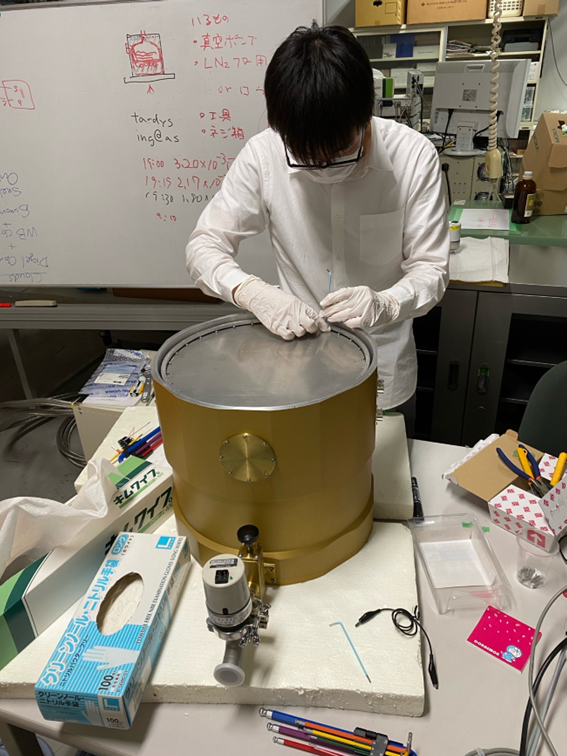

天文学教育研究センターの土居守教授(当時)・大学院生(当時)の穂満さん・及び国立天文台の本原教授のチームはAIUCと協力して、このTARdYSのスペクトル画像を取得する検出器ユニット部の開発を行いました。赤外線検出器には浜松ホトニクスと国立天文台の中屋講師が共同で開発した、天文観測に最適化されたInGaAs大フォーマットアレイセンサを採用しました。赤外線で高い感度を達成するためには、このセンサを真空冷却容器に納めてマイナス100度以下まで冷却した上で、それを低いノイズで読み出す回路が必要となります。その製作は中屋講師の指導のもと、同氏が開発したMessiaVIとよばれるシステムをベースに大学院生(当時)の穂満さんが行いました。 最終的に真空冷却容器に組み込んだアレイセンサの性能評価が2023年に完了し、前述の天文学観測を実施するための十分な性能を持っていることが示されました。 真空冷却容器も含めた検出器ユニットは2024年度後半にはチリのAIUCに輸送され、現在同地で製作と組立が進められつつある分光器光学系と組み合わされて、本格的な分光器としての試験に進む予定です。

Copyright(c) 2024 東京大学大学院理学系研究科 TAO計画推進グループ

当サイトについて |