|

東京大学アタカマ天文台 (TAO) 計画 |

|

MIMIZUKUがすばる望遠鏡にてファーストライトを達成!TAO 6.5 m 望遠鏡用中間赤外線観測装置 MIMIZUKU は、国立天文台ハワイ観測所のすばる望遠鏡での試験観測にて、無事にファーストライトを達成しました。 MIMIZUKU は TAO 6.5 m 望遠鏡用に開発を進めてきた中間赤外線観測装置で、今回のすばる望遠鏡での試験観測に向け 2017 年 10 月に国立天文台ハワイ観測所に輸送され、ハワイ現地での装置の調整・試験が進められていました。試験観測の目的は (1) 実際の観測を通しての装置の性能評価、および (2) 新機構「フィールドスタッカー」による高精度観測の実証です。 (1) の性能評価試験は、当然 TAO 6.5 m 望遠鏡でおこなうことができます。しかし TAO が建設される TAO サイトは標高 5,640 m にあり、空気が薄いため、装置の調整など人間が長時間作業するのには適していません。このため、装置を TAO サイトに輸送する前に、実際の観測を通して装置の性能を評価し、これをもとに調整作業を進めておくことが、確実な装置の立ち上げと迅速な科学観測運用の開始につながります。フィールドスタッカーとは MIMIZUKU に搭載される特別な光学装置で、通常カメラの視野には収まらずに同時に観測することのできない二天体を、同時に観測することを実現します。この装置を用いることで、MIMIZUKU では天体の明るさを精度よく測定できるようになると期待されており、その効果を実証することを目指します。 すばる望遠鏡は中間赤外線観測が可能な数少ない望遠鏡です。そのため MIMIZUKU はすばる望遠鏡にも搭載できるように設計されました。すばる望遠鏡での試験観測提案は観測所による二度の審査を経て了承され、今回の試験観測につながりました。MIMIZUKU の開発は 2009 年に始まりましたが、そこから 10 年目の節目となる 2018 年に天体の光を初めて観測するファーストライトを迎えることができました。

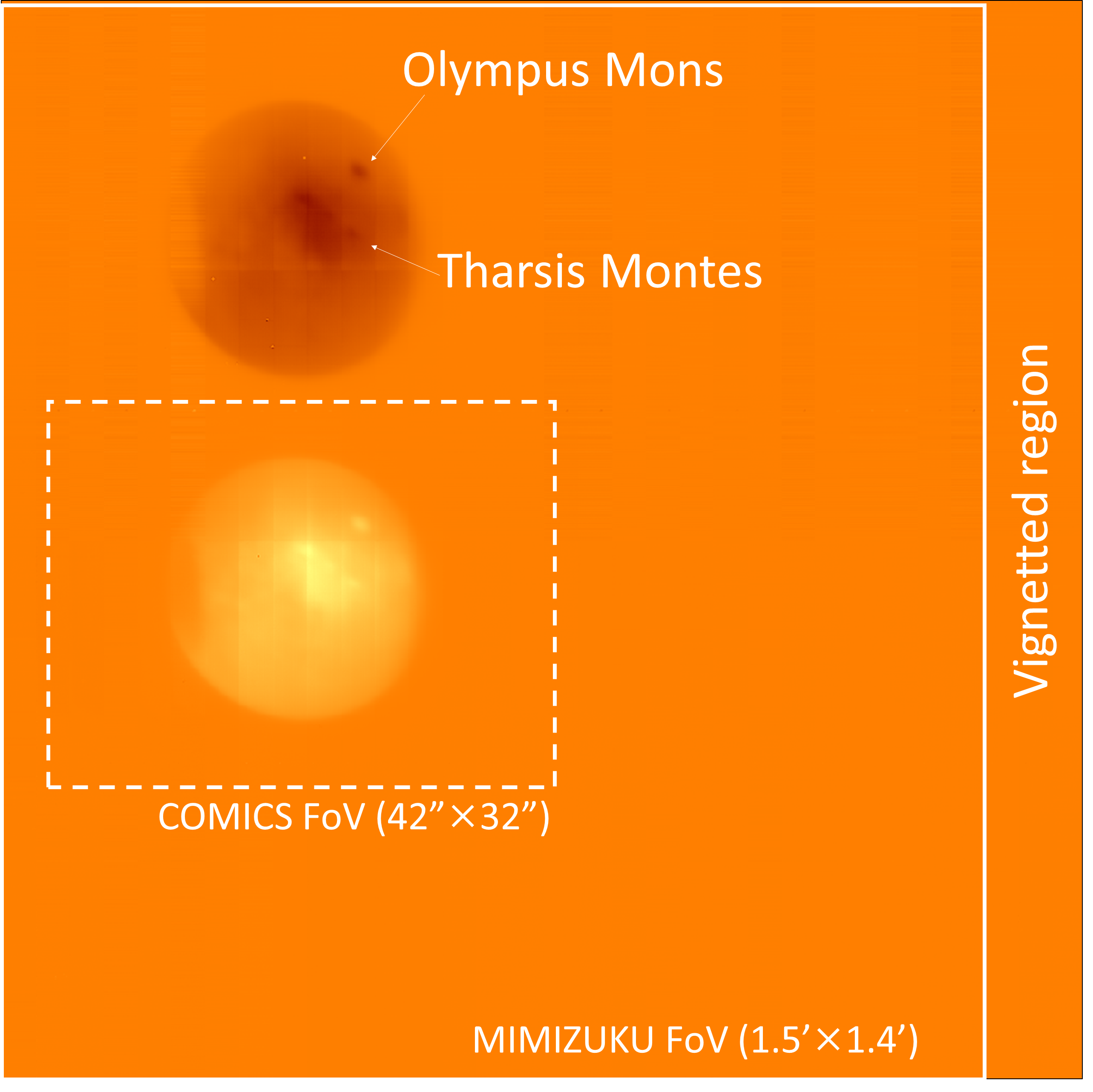

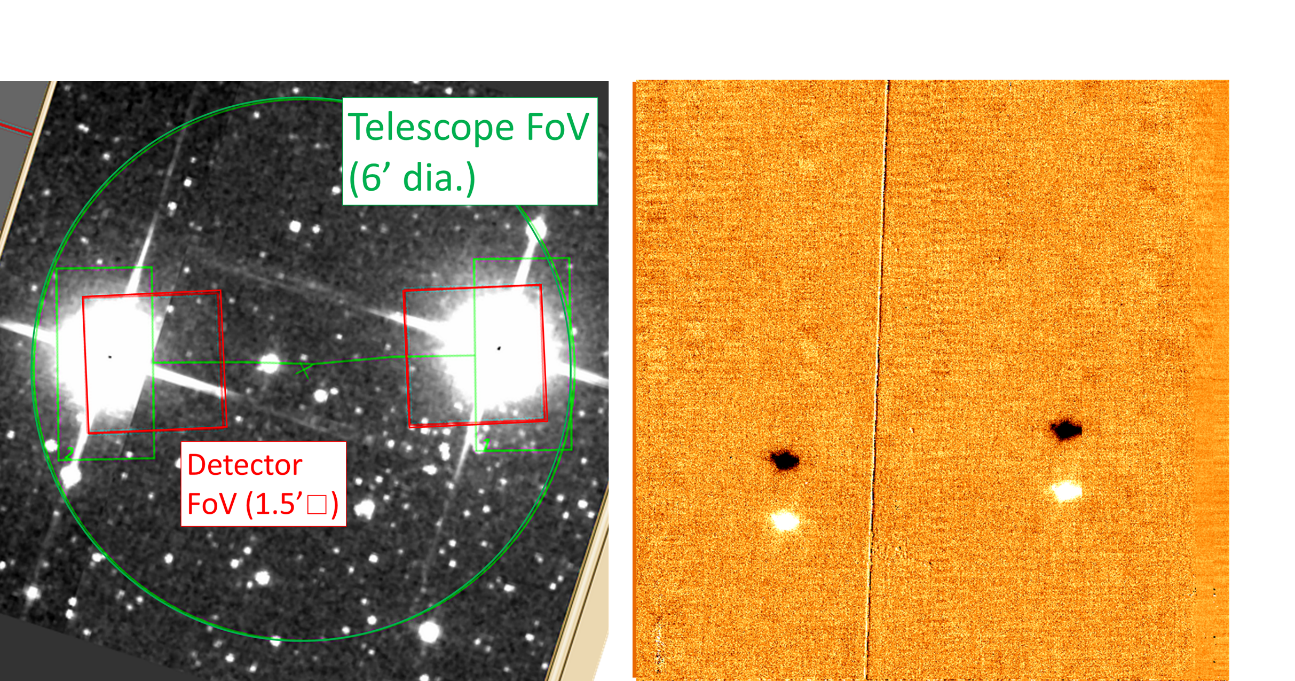

試験観測には 2018 年 7 月 2 日の一晩、および 3・4 日の後半夜の合計二晩が割り当てられました。7 月 2 日は屋外の湿度が一晩中高かったため、すばる望遠鏡のドームを開くことができず、天体を観測することができませんでした。しかし、7 月 3 日には状況が好転してドームを開くことができ、MIMIZUKU のファーストライトを達成しました。試験観測では明るい恒星や最接近を間近に控えた火星を観測し、装置の機能試験や性能評価をおこないました。結果、設計通りにシャープな画像が得られることや、想定していた装置効率が出ていること、従来の赤外線観測装置に比べて非常に広い視野が得られていることなどを確認することができました。 フィールドスタッカーを用いた観測では、望遠鏡とフィールドスタッカーを適切に動作させなければ、観測したい二つの天体を視野に収めることができません。そのため、観測制御プログラムが想定通り動作し、天体をうまく導入できるかどうかが大きな課題となっていました。このプログラムを正しく動作させるためには、MIMIZUKU を望遠鏡に搭載して天体の画像を確認してパラメータを微調整する必要があります。このための計算を酸素の薄い山頂の環境 (TAO サイトよりは良い環境ですが) でおこない、プログラムを更新して天体導入を試みました。結果、案の定一回目は天体の導入に失敗しましたが、再度計算して挑んだ二回目の天体導入で見事成功することができ、観測室では歓声があがりました。天体の明るさの測定精度の実証は、得られた観測データを解析することでわかります。今後の解析結果にご期待ください。 今回の試験観測では主に天体の画像を取得する「撮像」機能と、フィールドスタッカーの動作が期待通りであることを確認しました。しかし、MIMIZUKU には天体の光をより詳細に調べる「分光」機能が搭載されており、こちらについても試験が必要です。また、分光観測でフィールドスタッカーを使用する場合には、さらに難度の高い天体導入が求められます。これらの試験をおこなうため、2018 年 12 月にも試験観測を予定しています。第一回試験観測が終わったところではありますが、第二回の試験観測を成功させるための準備がすでに始まっています。こちらの続報にもご期待ください。

関連リンク

Copyright(c) 2018 東京大学大学院理学系研究科 TAO計画推進グループ

当サイトについて |