|

東京大学アタカマ天文台 (TAO) 計画 |

|

中間赤外線カメラMIMIZUKUハワイへ

TAO6.5m望遠鏡の第一期中間赤外線観測装置MIMIZUKUは、日本国内での開発を完了しました。開発はひと段落しましたが、MIMIZUKUの観測運用を開始するためには、望遠鏡に装置が正しく取り付けられることを確認したり、望遠鏡に取り付けて天体を観測した場合に期待通りに天体を検出できるかどうかを確認するなど、まだまだ多くの試験項目があります。この試験の中で予期せぬ問題が見つかれば、それを解決するための開発を行わなければなりません。 TAOの観測サイトである標高5,640mの環境は人間にとって過酷なため、このような試験や開発を行うにはあまり向いていません。このため、中間赤外線観測が可能でありながら、試験・開発環境が整っている国立天文台ハワイ観測所のすばる望遠鏡にて試験観測をさせてもらえるように提案を行い、二度のレビューを経て試験観測の提案が了承されました。この試験観測に向けて、MIMIZUKUはハワイに輸送されました。

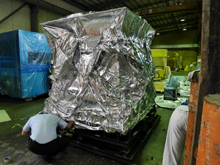

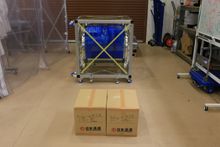

ハワイへの輸送は航空機を使った空輸、船舶を使った海運の二つに分けて行いました。輸送中に問題となるのは温度変化と振動です。これらの問題が比較的小さいのは空輸ですが、輸送費が高額になるのが問題です。一方海運は、価格は比較的低額になりますが、温度変化と振動が大きいため、繊細な部品を送るのには適していません。このため、MIMIZUKUでは温度変化や振動に弱い光学系の輸送を空輸にて行い、それ以外の部品を海運にて輸送しました。海運便は8/25に、空輸便は9/20に三鷹の天文学教育研究センターを発ち、ともに10/11に国立天文台ハワイ観測所のヒロオフィスに到着しました。ハワイでの荷物の受け取りと、装置へのダメージの有無を確認する試験を行うために、宮田研究室の大学院生の内山・森・山口と特任研究員の上塚がハワイへ渡航しました。

ハワイでまずおこなったのは開梱作業です。輸送物品は木箱やスチールケースに梱包されており、これを一つずつ開いていきます。海運で運ばれた木箱の内面にはカビが多く見つかり、装置本体を保護していたスチールケースにも錆が見つかりました。これらは輸送環境がかなり高湿であったことを物語ります。しかし箱の中の物品は真空梱包されており、装置への影響は全くありませんでした。

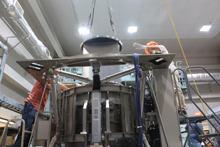

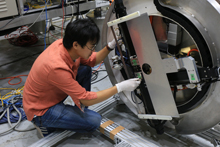

外観では装置へのダメージは全く見つかりませんでしたが、目に見えない部分で装置が損傷している可能性があるため、装置へのダメージの有無を確認するためには、装置を冷却し、装置内部の検出器を動かし、装置外部から光をいれてその画像を取得する一通りの動作試験が必要です。次に行ったのはこの動作試験です。この試験のために装置を再度組み立て、装置本体を真空引きし、冷却作業を行いました。冷却が完了したのは10/30でした。三鷹に比べてハワイの交流電源の周波数が高いため、冷凍機の冷却能力が向上し、三鷹での試験よりもさらに低い3Kという温度まで検出器を冷却することができました。これにより、冷却関係のダメージが全くないことが確認されました。

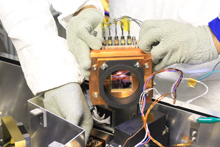

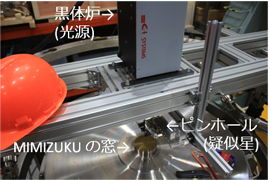

冷却が無事に完了したため、検出器を動作可能な状態となりました。これを受けて次に行うのは赤外線撮影試験です。装置の上部にピンホールと呼ばれる小さな穴 (直径15・50ミクロン) を置き、これを黒体炉と呼ばれる赤外線源で照らすことで、装置に疑似的な星の像を見せます。これを撮影することで、カメラの性能を評価しました。その結果、疑似的な星がぼけることなく撮影できることと、期待通りの感度が出ていることが確認できました。これにより光学系についても輸送のダメージが無かったことが確認されました。

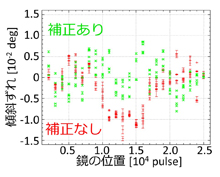

MIMIZUKUにはフィールドスタッカーと言う特別な機器が搭載されます。この機器はMIMIZUKUが目指す「高精度観測の実現」のかなめとなる重要な機器です。この機器には複数の鏡が搭載されており、この鏡の位置を正確に制御することで高精度観測が実現されます。その制御試験もハワイにて行いました。これまで、鏡を直線的に動かす際に、不要な傾斜動作が起きてしまっていましたが、この動作をできるようにプログラムを作成し、その効果を確認する試験を行いました。結果、期待通りに鏡の位置補正が働く様子を確認することができました。

以上の試験を完了し、渡航メンバーは日本に帰国しました。今後は試験観測に向けたソフトウェア開発を進め、2018年4月から再びハワイに渡航して試験観測に向けた準備を行い、2018年7月初頭に試験観測を実施する予定です。試験観測では中間赤外線撮像・分光能力の測定とともに、フィールドスタッカーの観測精度向上効果の実証を予定しています。試験観測を成功させるべく、今後も準備作業を進めていきます。

Copyright(c) 2016 東京大学大学院理学系研究科 TAO計画推進グループ

当サイトについて |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||