2025年1月16日

東京大学天文学教育研究センター 特任研究員 堀内 貴史

東京大学大学院理学系研究科附属天文学教育研究センターの堀内 貴史特任研究員を中心とした研究グループは、極めて明るいクェーサーWISE J090924.01+000211.1(以後WISE J0909+0002)の明るさが周期的に変動(周期光度変動)する稀な現象を発見しました。発見に至る最初の過程としてWISE J0909+0002に対し3つのプロジェクト、Catalina Real-Time Transient Survey(CRTS)、Pan-STARRS(パンスターズ)、Zwicky Transient Facility(ZTF)の測光アーカイブデータを確認したところ、周期光度変動の傾向を示すことがわかりました。さらにむりかぶし望遠鏡(国立天文台 石垣島天文台)、MITSuME(ミツメ)明野50cm望遠鏡(東京科学大学)、MITSuME岡山50cm望遠鏡(京都大学)、SaCRA望遠鏡(埼玉大学)による追観測の結果、周期性が継続していることも確認できました。その周期は約1900日(静止系注1で約700日)で、上記アーカイブデータと国内望遠鏡のデータを合わせると3.6周期分の観測期間に相当します。周期光度変動の物理的要因として2つの大質量ブラックホールが非常に高速度で周期運動し、結果として明るさが周期的に変動する、という仮説が有力候補の一つに挙げられます。本研究では観測で得られた周期光度変動の振幅と可視光スペクトルの勾配の関係を用いて、この仮説と概ね矛盾のない結果が得られました。またWISE J0909+0002は赤外線で極めて明るい銀河としても同定されている珍しい天体であり、本研究の結果は銀河の共進化の過程に示唆を与えるかもしれません。

クェーサーは活動銀河核注2の一種であり、とりわけ明るいクラスに分類されます。クェーサー含む活動銀河核は中心に太陽質量注3の1億から100億倍程度の重さをもつ大質量ブラックホールが存在し、その周辺をブラックホールの重力で引き寄せられたガスで形成された明るい円盤(降着円盤)がとりまいている、という描像が考えられています。クェーサーの性質の一つに、明るさの時間変動(光度変動)が挙げられます。一般的に、クェーサーの光度変動はでたらめ(ランダム)なため、いつ明るくあるいは暗くなるかを予測することは困難です。しかしながら、先行研究で1000個から10000個に1個の割合で周期光度変動を示すクェーサーのサンプルがあることがわかってきました。このような変動の物理的要因は詳しくわかっていませんが、2つの大質量ブラックホールの周期運動(図1、バイナリー大質量ブラックホール; BSBH)によるという説が有力候補の一つです(後述)。

本研究で着目した天体はWISE J0909+0002という、非常に明るい天体です。この天体は先行研究によって赤外線で極めて明るい銀河(ELIRG注4)として同定されており、なおかつその中心に非常に明るいクェーサーを内包している、という特徴をもつ大変珍しい天体です。ELIRGは過去にブラックホールを含む銀河同士の合体を経験した可能性があり銀河と大質量ブラックホールの共進化注5のピーク段階にあると考えられあるため、重要な研究対象です。一方でこの天体に対しては、光度変動は詳しく調べられていませんでした。

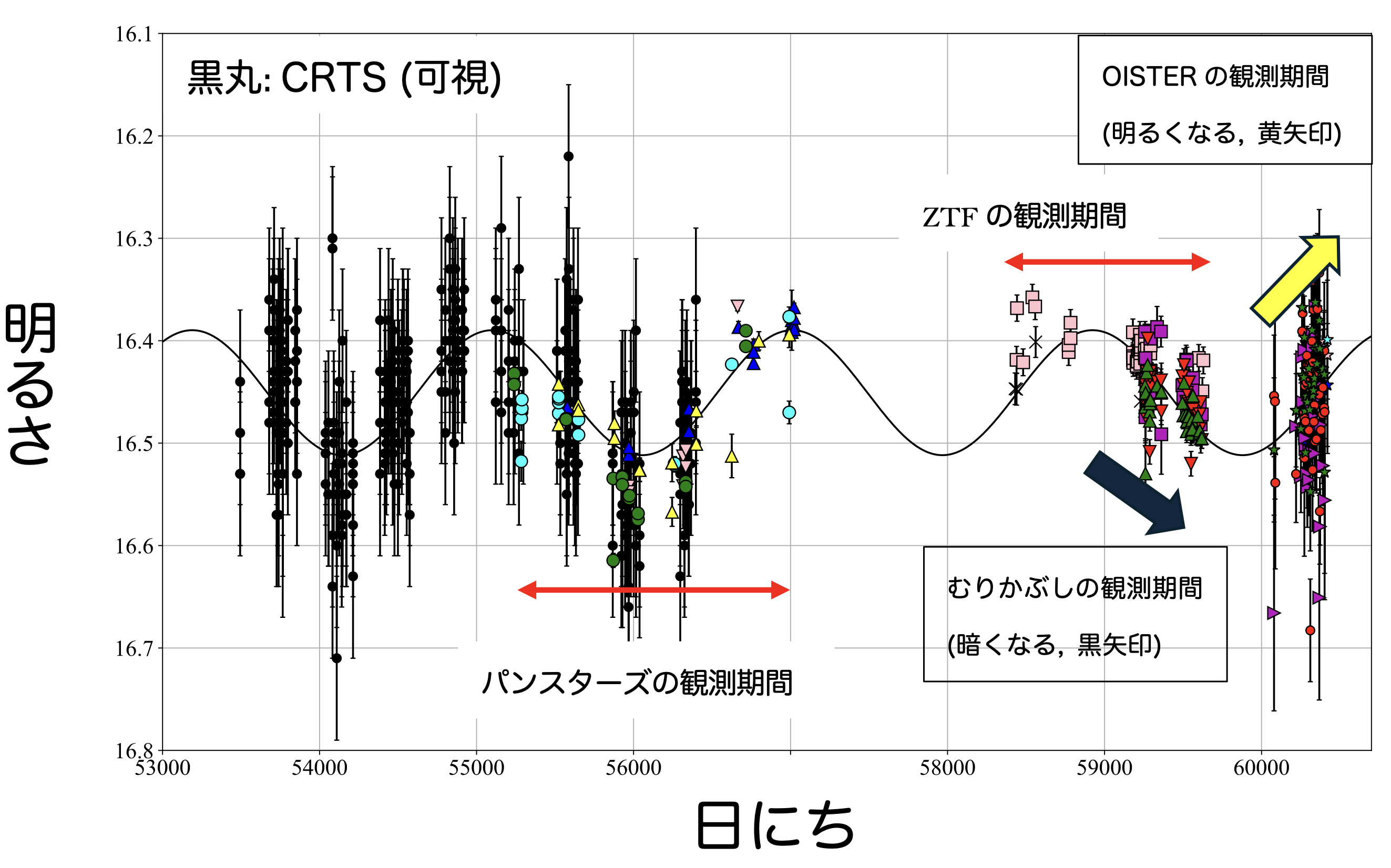

本研究ではこれまで詳しく調べられてこなかったWISE J0909+0002の光度変動を、測光アーカイブデータから探りました。測光アーカイブデータはCRTS、パンスターズ、ZTFの可視・近赤外線データを用いました。これらのサーベイは移動天体や突発天体等を検出することが目的でありながら、それらの天体以外にも様々な天体のデータが格納されています。上記3つのサーベイの測光データを調べたところ正弦波でモデリング可能な周期光度変動を示すことがわかりました(図2)。しかし周期性が偶然に出現した可能性を排除するために、周期変動の傾向が継続しているかどうかを追観測で検証する必要がありました。

そこで、2021年2月から2022年2月までむりかぶし望遠鏡/MITSuMEによる可視・近赤外線測光モニター観測を行いました。図2の正弦波モデルからこの期間は暗くなる傾向を期待して観測しましたが、予想した通りゆっくりと暗くなりました。さらなる周期性の検証のため、明るくなるフェーズがくることを予想して2023年10月から2024年4月の期間で光赤外線天文学大学間連携(OISTER; オイスター)に観測を依頼しました。OISTERによる観測(可視・近赤外線)ではMITSuME明野50cm望遠鏡(東京科学大学)、MITSuME岡山50cm望遠鏡(京都大学)、SaCRA望遠鏡/MuSaSHI(ムサシ; 埼玉大学)を用いました。観測の結果、正弦波モデルの予想通り増光に転じていました。上記のアーカイブデータも併せて周期を測定したところ約1900日周期(静止系で約700日)であることがわかりました。3つのアーカイブデータと国内望遠鏡のデータを合わせた観測期間は約7000日で、周期光度変動の約3.6周期分に相当します。

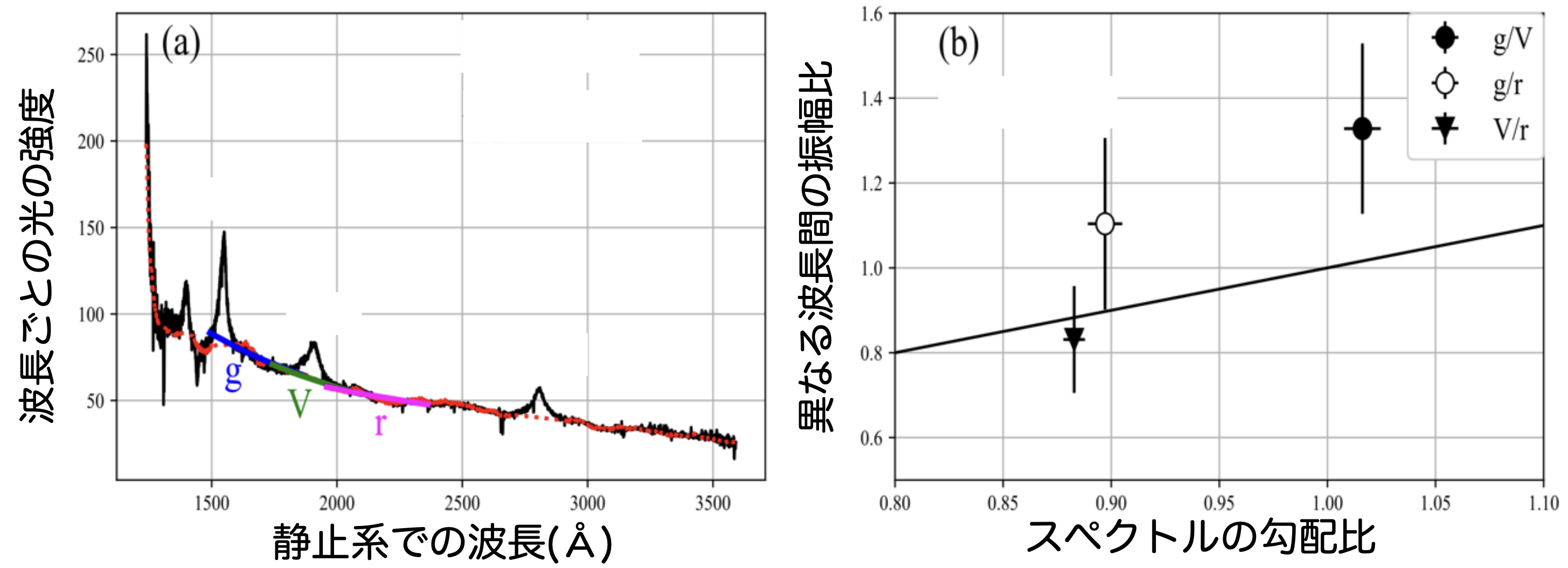

次に本研究ではバイナリー大質量ブラックホール(BSBH)による仮説を検証しました。BSBHが周回する系では、降着円盤を伴うブラックホールの速度は周期的に変化します。さらにそれらのブラックホールが光速度注6の無視できない(相対論的)速度で運動していると、観測される光も相対論の効果を受け、観測者に近づくと明るく、遠ざかると暗くなります。この物理過程を相対論的ドップラーブースト(以後ドップラーブースト)といいます。周期運動と相対論的な効果が組み合わさることで、結果として明るさも周期的に変化すると考えられています。

ドップラーブーストでは、異なる波長間の光度変動幅の比(振幅比)と天体のスペクトルの勾配比との間に比例関係があります。そこで、観測から分かった振幅比とスペクトルの勾配比を図示しました(図3)。すると、データ点とドップラーブーストによる理論予想が概ね一致しました。本研究で確認されたWISE J0909+0002の周期光度変動はBSBHのドップラーブーストによって引き起こされた可能性があります。さらにELIRGは銀河同士の合体を経験していると考えられるため、WISE J0909+0002の周期光度変動は大質量ブラックホール同士の合体の現場を、測光観測という形で捉えたものかもしれません。

実際には多くの周期光度変動クェーサーは追観測で周期性の崩れを確認することがあります。またWISE J0909+0002の周期光度変動は、ランダムな変動パターンの中で偶然に発生した可能性があります。今後も観測を継続して周期性は偶然観測されたものか否かの結論を出す予定です。

この研究の成果は、日本の査読付き英文科学雑誌『日本天文学会欧文研究報告 (Publications of the Astronomical Society of Japan)』にて、2024年12月26日付けで「The possible long-term periodic variability of the extremely luminous quasar WISE J090924.01+000211.17」として発表されました。

(注1) 遠方の天体ほど我々から速く遠ざかります。その遠ざかり具合の指標を赤方偏移といいます。天体の赤方偏移の値が大きいほど観測される光の波長が引き伸ばされ、観測者よりも時間の経ち方がゆっくりになります。したがって天体が静止した系、すなわち静止系での経過時間を評価したい場合は、赤方偏移の値を考慮する必要があります。↥

(注2) 銀河中心の小さな領域から莫大な光が放たれる現象を指します。その明るさは銀河全体と同等か、それ以上です。活動銀河核はX線から電波までの、ありとあらゆる電磁波を放射しています。クェーサーは通常の活動銀河核の100倍程度の明るさをもち、なおかつ遠方に存在するため、観測者からは点光源にしか見えません。↥

(注3) 太陽質量は2.0×1030 kgと推定されており、地球の重さの約33万倍に相当します。↥

(注4) extremely luminous infrared (IR) galaxyの略語です。ELIRGは赤外線での光度が太陽光度の100兆倍を超える明るさをもち、他の銀河と比べても群を抜いています。↥

(注5) 銀河とブラックホールが互いに影響を与えて共に進化することをいいます。共進化の証拠としてブラックホールの質量と銀河バルジ(中心部にある楕円体部分)の質量との間に強い相関があることが報告されています。↥

(注6) 秒速約30万キロメートル。1秒間に地球7周半移動する速さです。↥