2021年5月18日

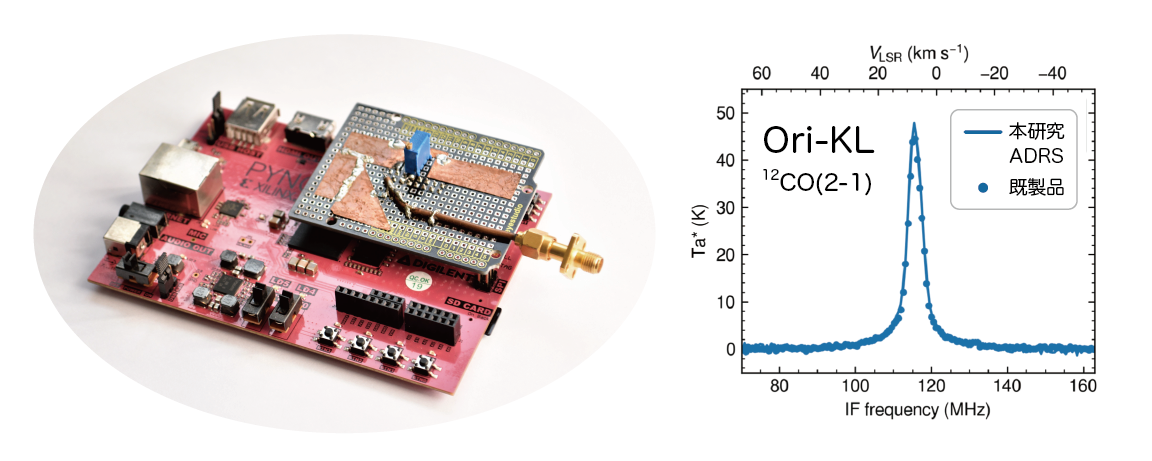

東京大学大学院理学系研究科附属天文学教育研究センターの西村淳特任助教と大阪府立大学大学院理学系研究科の大西利和教授らの研究グループは、完全デジタル電波分光計(All-Digital Radio Spectrometer; ADRS)を新たに開発しました。「電波分光計」は、電波天文観測において、信号の検出を行う重要な装置です。もう一つの重要な装置である「受信機」は、近年、性能の向上が著しく、受信できる電波信号の帯域が急増しています。これに対応するために、電波分光計も高性能化し、検出できる帯域を広げる事が求められています。従来の電波分光計では、アナログ信号とデジタル信号を処理するために、それぞれ専用のチップが用いられてきました。今回、研究グループではFPGAと呼ばれるデジタル処理チップの中にアナログ-デジタル変換器を実装する技術に着目し、世界で初めてとなる完全デジタル電波分光計の開発に成功しました。これにより、アナログ信号とデジタル信号の両方を1つのFPGAチップだけで処理できるようになったため、部品点数が減って汎用ボードを利用できることから、従来に比べてはるかに安価な電波分光計を実現したのです。さらに研究グループは、開発した試作機が実際の電波天文観測を行う上で問題が無いかを確認するために、国立天文台野辺山宇宙電波観測所に設置された大阪府立大学1.85m電波望遠鏡を用いて、実証実験を行いました。その結果、既存の電波分光計と同様の天体信号を受信することに成功しました。今後は、完全デジタル電波分光計の広帯域化を進めていく予定です。将来的には野辺山宇宙電波観測所の45m電波望遠鏡で開発中のマルチビーム受信機など、次世代の電波観測装置への応用が検討されています。

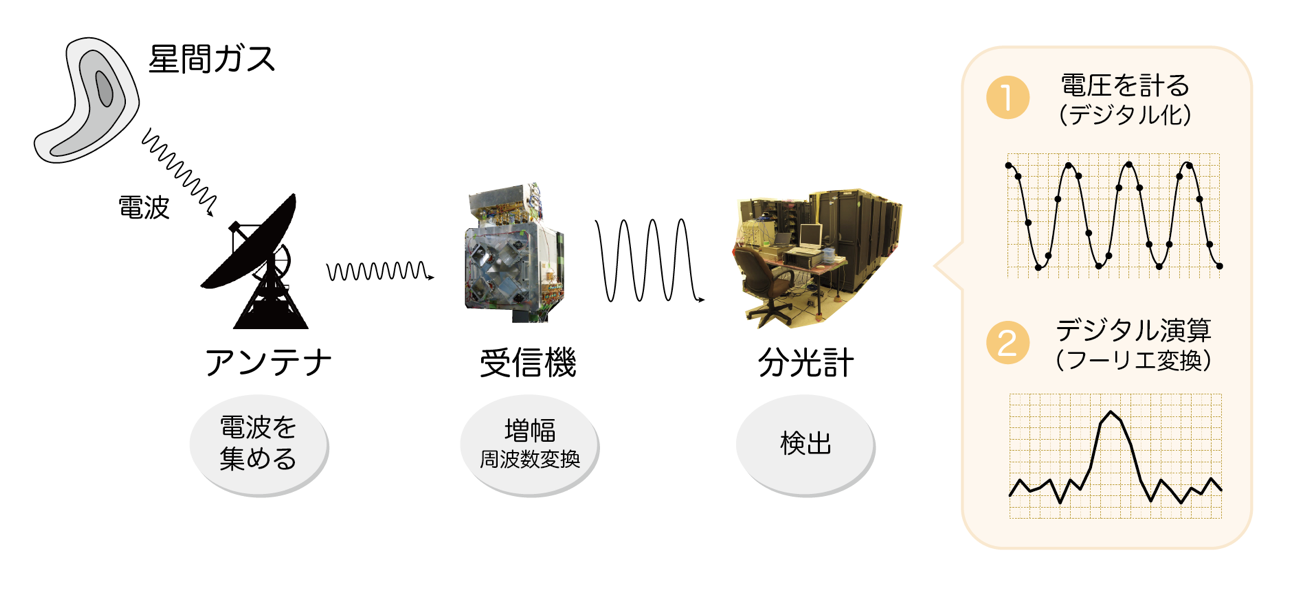

電波分光計は、電波天文観測において、信号の検出を行う重要な装置です。電波望遠鏡は、アンテナ、受信機、分光計の3つ部品でできています。アンテナは宇宙から地球に届いた電波を集めます。電波はとても微弱なのでそのままでは検出できません。受信機は、分光計が電波を検出できるように、信号を増幅し、周波数を整えます。このとき、集められた電波信号は波として扱われます。電波分光計は、電磁波を波として検出する装置という事になります。2000年代以降、デジタル電波分光計が天文観測に広く使われてきました。デジタル電波分光計では、まず受信機で処理された信号の電圧を高速に計測します(1秒間に10億回程度)。そして計測された電圧値をデジタル演算(高速フーリエ変換)することで、電波信号を周波数ごとに検出することになります。近年の受信機技術は進展がめざましく、膨大な量の電波信号を処理できるようになってきています。一方で、デジタル電波分光計は性能向上が追いついていないのが現状です。例えば野辺山宇宙電波観測所45m電波望遠鏡の主力となっているFOREST受信機の場合では、受信機が処理した電波信号のうち実に75%も検出される事なく捨てられているのです。より高性能な受信機の開発は今も精力的に進められているため、これらの受信機に追随できる電波分光計を開発することは喫緊の課題となっています。

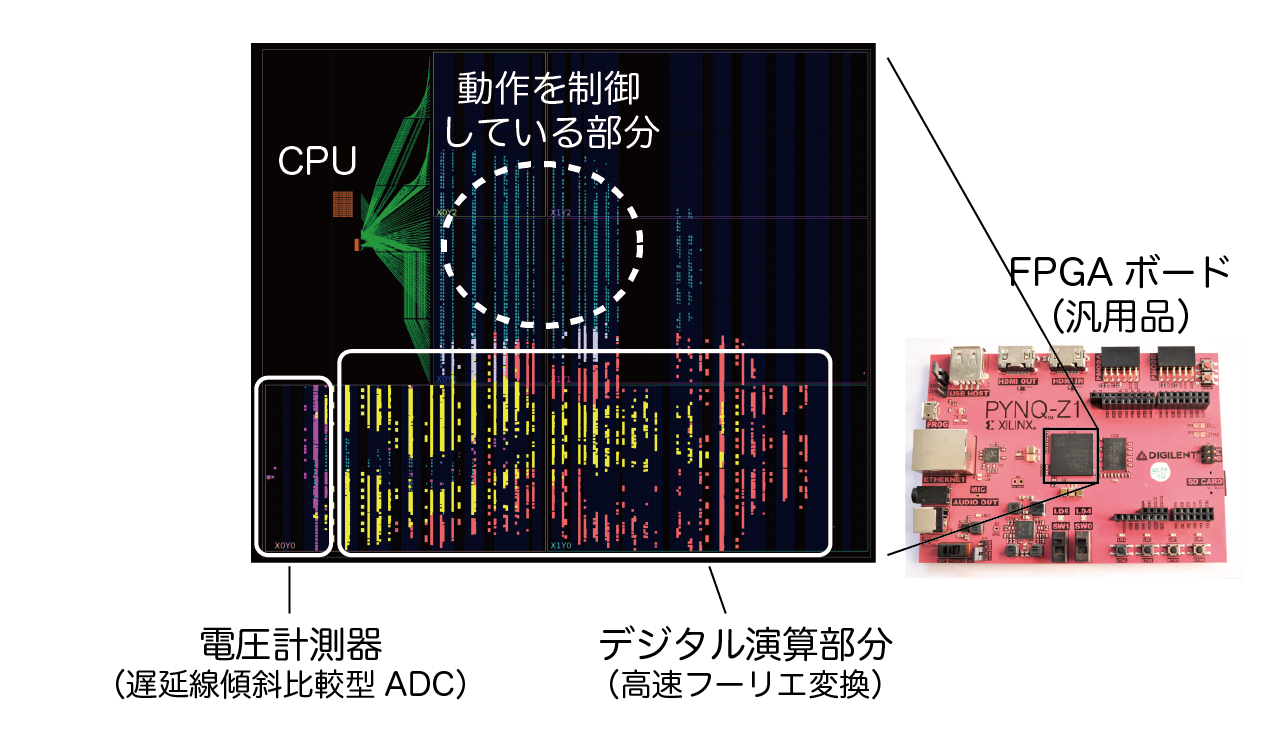

これらの課題を解決するべく、東京大学の西村淳特任助教を代表とする研究グループは、新しい電圧計測器(Analog-to-Digital Converter; ADC)である遅延線傾斜比較型ADCに着目しました。ADCは、分光計の前段にあって、電波信号(アナログ信号)を電圧値(デジタル信号)に変換する部分です。電波分光計は、このデジタル信号を演算することで電波を検出しています。通常、ADCはアナログ信号を扱うことから、専用のチップとして開発・市販されています。そのため、従来の電波分光計は市販のADCとデジタル演算チップの2つを組み合わせることで開発されてきました。着目した遅延線傾斜比較型ADCはデジタル技術だけで実現できる、少し変わった種類のADCです。このADCについては、国外のグループによって、デジタル論理回路を編集できるFPGAと呼ばれるデジタル処理チップへソフトウエア的に実装できる事が報告されていました。研究グループは、この遅延線傾斜比較型ADCを、デジタル演算部分とともに1つのFPGAに実装することで、デジタル技術だけで実現する電波分光計の開発に成功したのです。遅延線傾斜比較型ADCを用いたデジタル電波分光計が学術雑誌に報告されたのは世界で初めてとなります。従来の電波分光計と比べて、完全デジタル電波分光計は部品点数が少なく、汎用のFPGA評価ボードにも実装できるため、従来の1/10と非常に安価に制作する事ができます。一方で、アナログ信号をデジタル回路で取り扱う事によるノイズの混入や、遅延線傾斜比較型ADCの弱点である電圧計測時刻の不定性が、天文観測に悪影響を及ぼす可能性があるため、これらの影響を検証する必要がありました。

手作りで開発した完全デジタル電波分光計の性能を実際の電波天文観測を通して調査するため、野辺山に設置された大阪府立大学1.85m電波望遠鏡を用いた評価実験を行いました。新型コロナウィルス感染症対策に細心の注意を払いつつ、2020年12月に試験を実施しました。評価観測は完全デジタル電波分光計と既存のデジタル電波分光計で同時に行いました。得られた観測データを比較したところ、完全デジタル電波分光計で検出された天体信号は既存装置で得られたものと概ね一致し、基本的には性能に問題が無いことが確認されました。これにより、完全デジタル電波分光計が天文観測に利用可能である事が実証されました。現在の完全デジタル電波分光計は価格こそ安いものの、分光計の重要な性能である分光帯域が既存の分光計に比べてまだ狭いため、今後は広帯域化を進めるとともに、外来ノイズへの対策を施すなどの製品としての完成度を高める事が課題となります。将来的には野辺山宇宙電波観測所の45m電波望遠鏡で開発中のマルチビーム受信機など、次世代の電波観測装置への応用が検討されています。

この研究の成果は、日本の査読付き英文科学雑誌『日本天文学会欧文研究報告 (Publications of the Astronomical Society of Japan)』にて、2021年5月7日付けで「Observational demonstration of a low-cost fast Fourier transform spectrometer with a delay-line-based ramp-compare ADC implemented on FPGA」として発表されました。

DOI : https://doi.org/10.1093/pasj/psab030

西村淳 (東京大学大学院理学系研究科附属天文学教育研究センター特任助教)

松本健 (大阪府立大学大学院理学系研究科修士課程2年)

米津鉄平 (大阪府立大学大学院理学系研究科修士課程2年)

中尾優花 (大阪府立大学大学院理学系研究科修士課程1年)

藤田真司 (大阪府立大学大学院理学系研究科研究員)

前澤裕之 (大阪府立大学大学院理学系研究科准教授)

大西利和 (大阪府立大学大学院理学系研究科教授)

小川英夫 (大阪府立大学大学院理学系研究科教授)