| "Galactic Structure" の第7章。1965 年当時までの腕追跡天体、アソシエ イション、HIIRs、星団、超巨星の研究結果を解説。相互に比較して、 最終案を出す。 | サジタリウス腕、オリオン腕、ペルセウス腕がほぼ確定し、サジタリウス腕の 内側にもう一つあるらしいという推測がなされている。 |

|

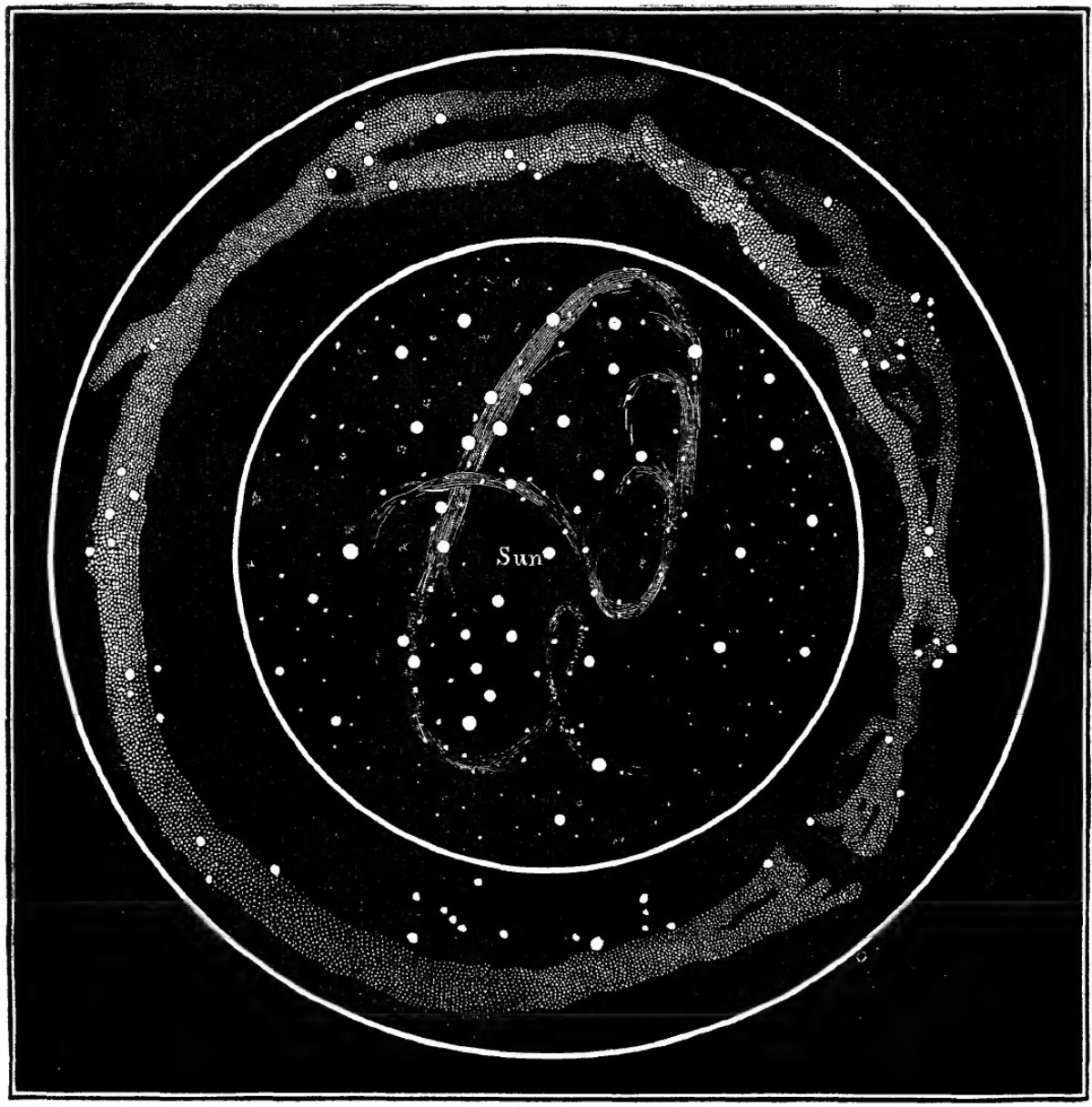

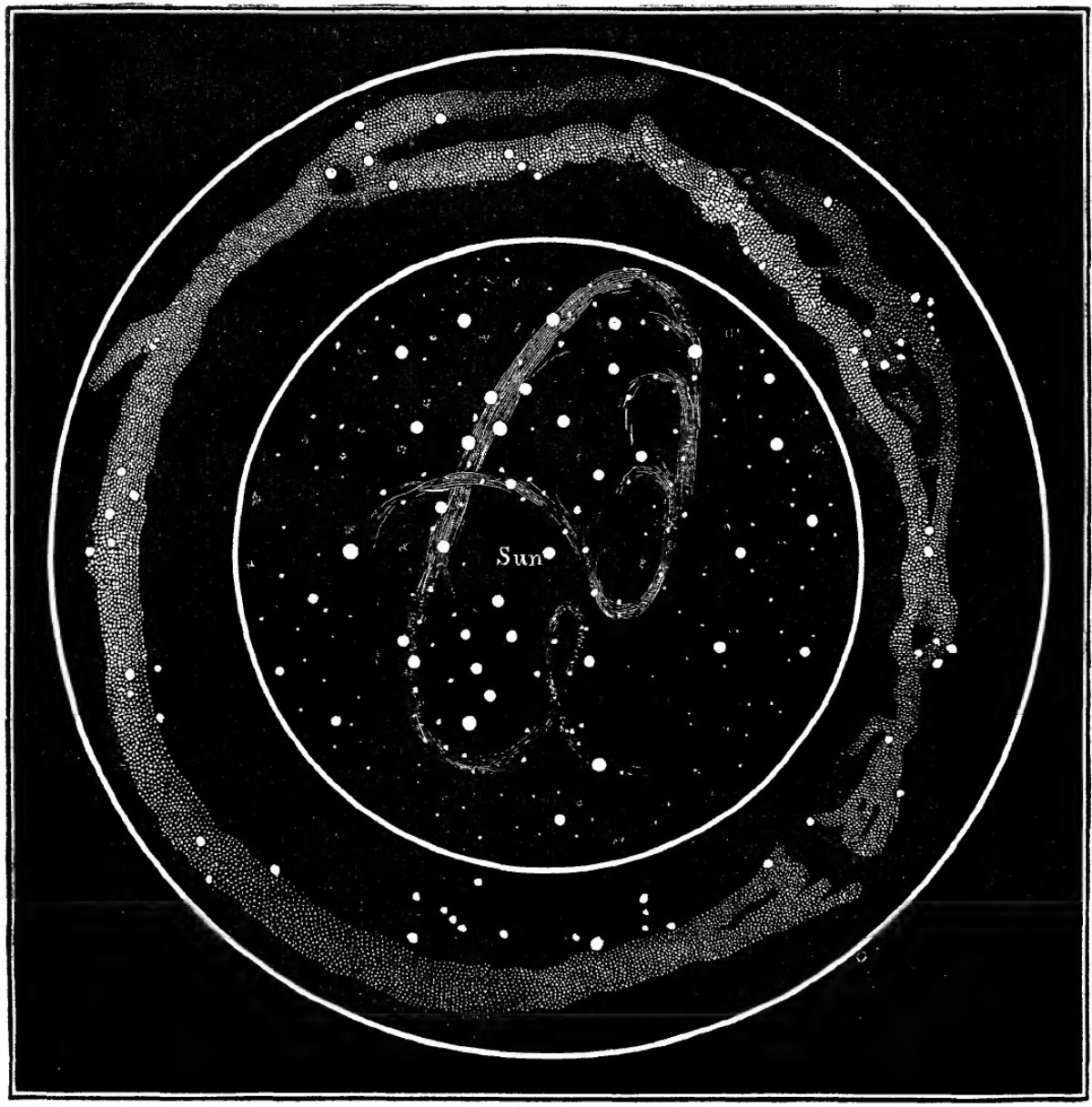

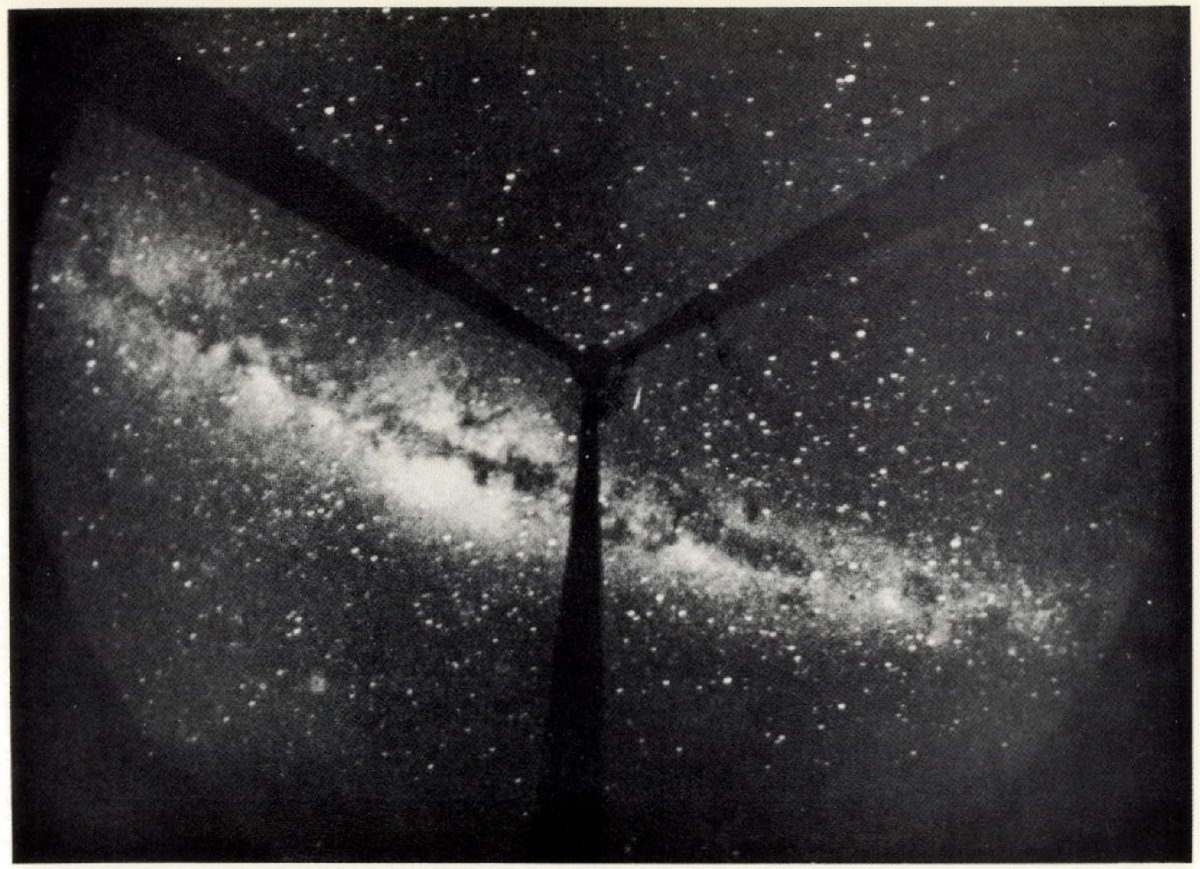

Proctor のスパイラル Proctor 1969 の "spiral" 説は天の川の不規則な星分布を説明する最も早い 試みの一つである。彼の説は平滑化された星分布を仮定し、そのために観察さ れる見かけ星分布のデコボコを説明できないハーシェルの統計的モデルに鋭く 対立する。Proctor の銀河系は渦状星流からなり、その10年前にロス卿が 発見した渦状星雲との類似性を示唆していた。Proctor の方法は、視線方向に 沿って並んだ星を天球上に投射されたとして、解釈するもので、彼が最初では ないが作業仮説として有用である。 Becker のモデル 最近 Becker 1956 は似た手法を採用した。彼はもし渦状構造があるなら、 天の川には銀河中心から非対称に置かれる短く明るい部分が見えると考えた。 この部分の端は渦状腕の接線に対応する。彼は盾座スタークラウドからカリー ナに掛けての明るい箇所を腕が明るく見える部分とした。 銀河系中心に関して非対称なこの位置から天の川の渦状腕が銀河回転に対し て追尾型であることがわかる。端の位置から、内側腕は銀河中心-太陽間の 1/6 の距離 = 1.4 kpc に位置すると分かる。プレート1には M51 の写真上に 仮想的な太陽を置き、その時の接線を示した。Becker は、彼の結果が星の見 かけ分布が星間吸収に影響されていないという仮定に基づくことを強調してい る。 プレート2には星間吸収の弱い赤外写真 (Code, Houck 1955) を示す。 ここには l = 58 - 278 の範囲が映っている。バルジ、星間吸収帯と並んで、 l = 38 - 283 に明るい部分が見える。この限界点は Becker が求めた値と合う。 接点の一つは盾座(スキュータム)に一つは竜骨座(カリーナ)にある。 |

Morgan の腕 分光視差の最初の研究の一つは Pannekoek 1929 が HD カタログを用いて 行った。早期型星が集中する傾向があることが判った。そして星団の距離が 求められた。Baade, Mayall 1951 は M31 の研究から、 HIIRs が腕に沿って 並ぶことを見出した。最近、Morgan 1952, Morgan, Whitford, Code (1953) は HIIRs に付随する早期型星の距離の分布を研究した。ここに初めて、 天の川銀河内の渦状腕の軌跡が確立した。その一つは太陽を通り、もう一つは 反中心方向 2 kpc の距離にある。内側の腕の証拠らしきものもある。 HI 21 cm 完全に異なる方向からの研究は HI 21 cm 波の観測である。多くの渦状構造 (Oort et al 1958) が見つかった。 若い星 渦状構造の研究には若い星が必要なことは明らかである。種族 I の星は 特異速度約 10 km/s を持つ。これは 108 yr で 1 kpc 動くこと を意味する。渦状構造の研究にはこれより若い星が必要である。 |

|

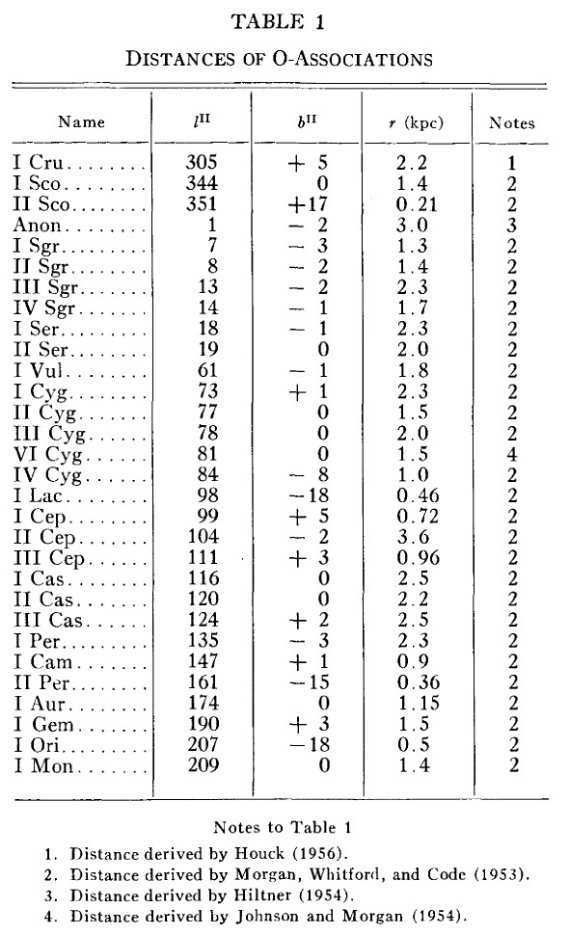

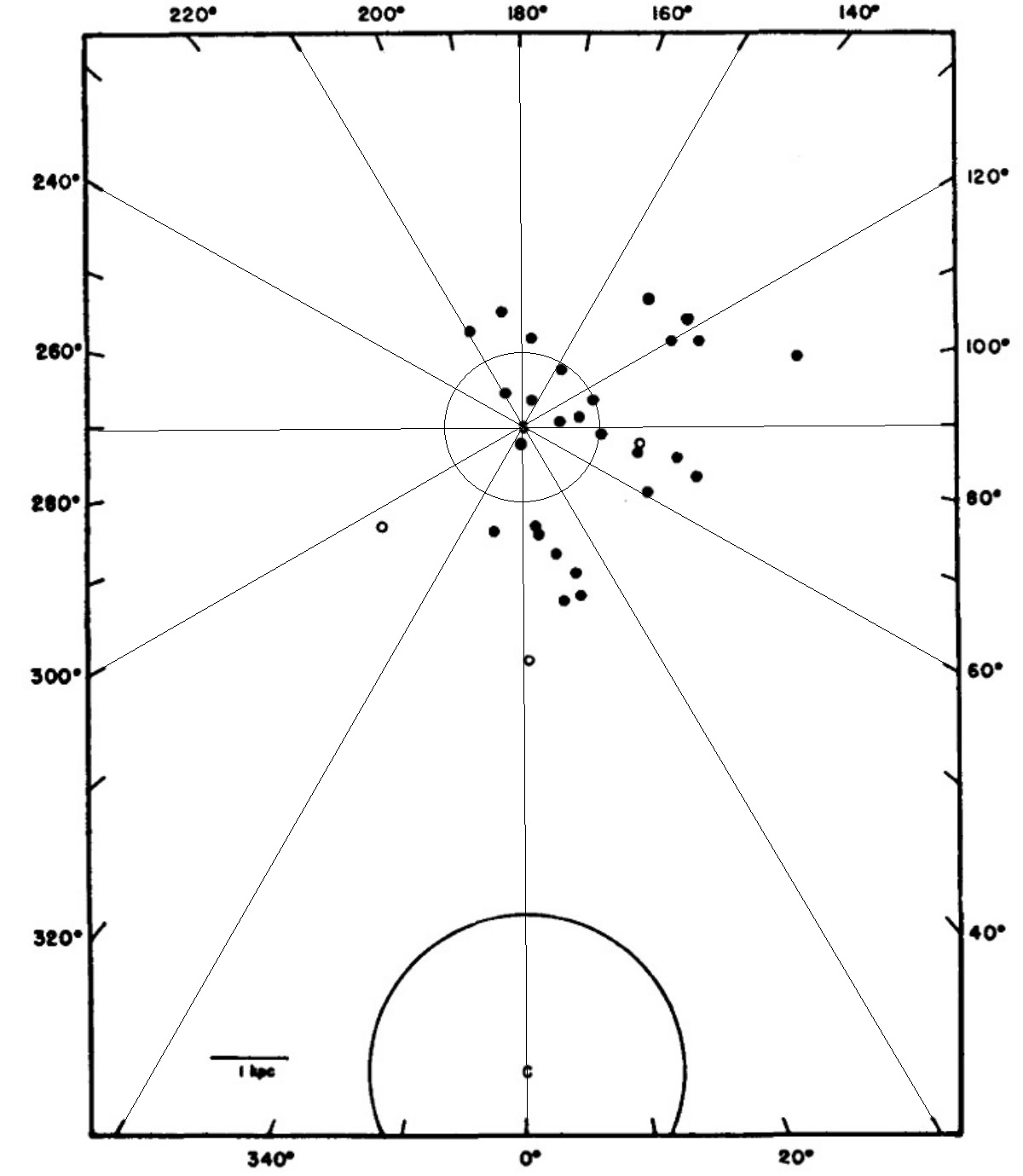

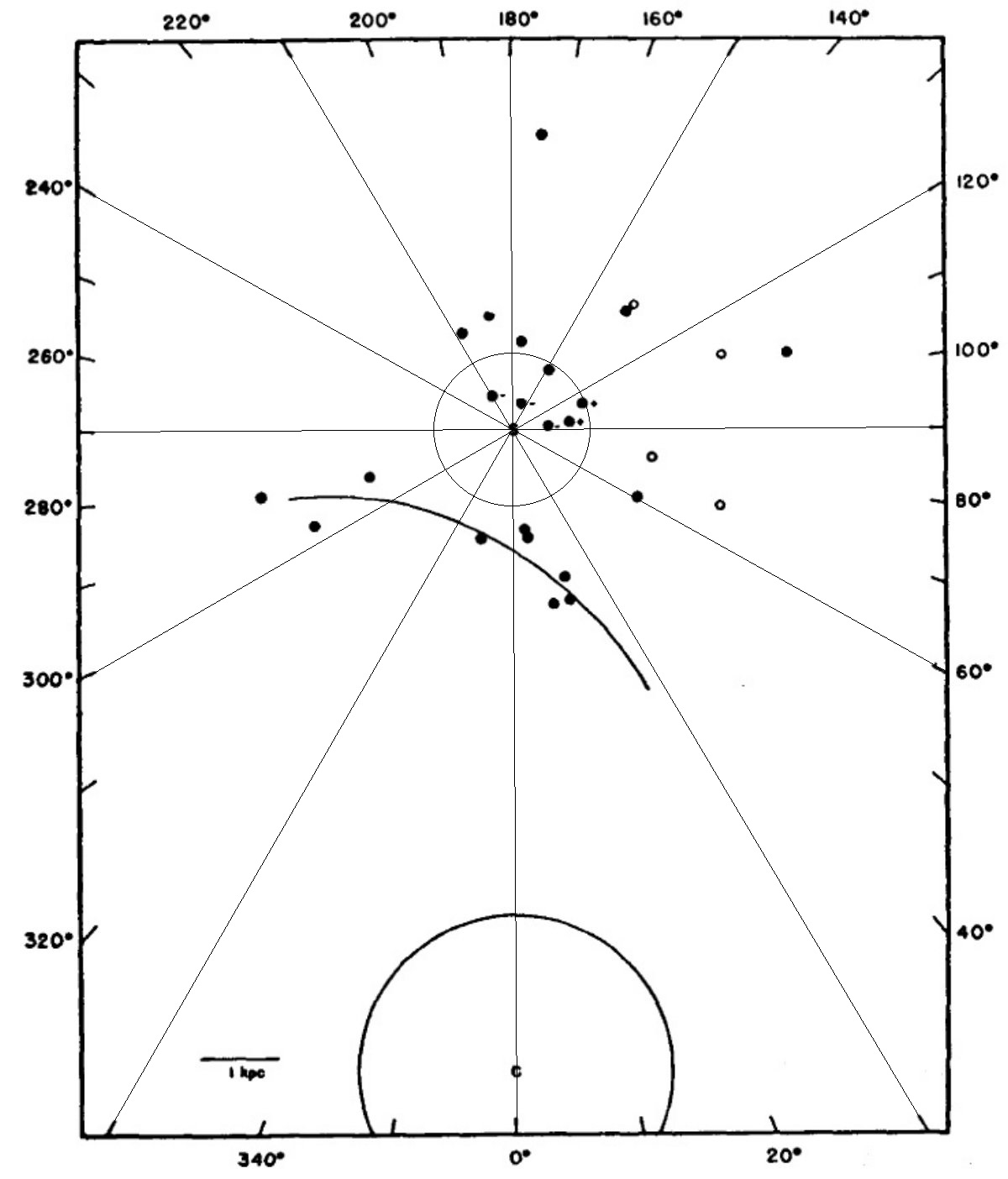

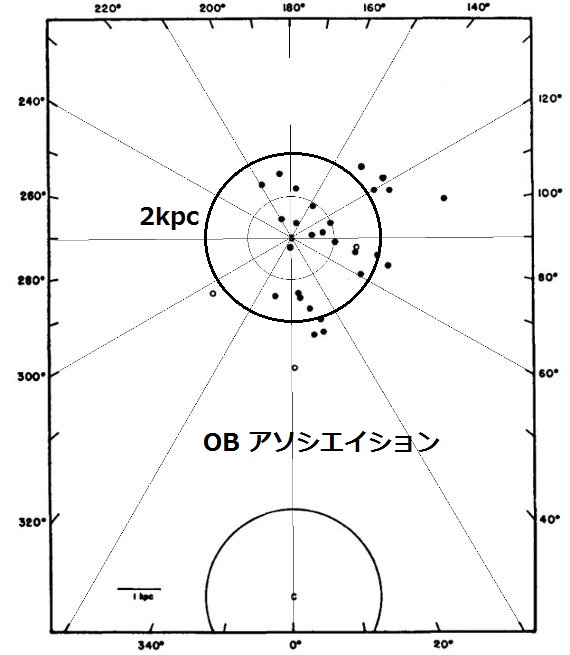

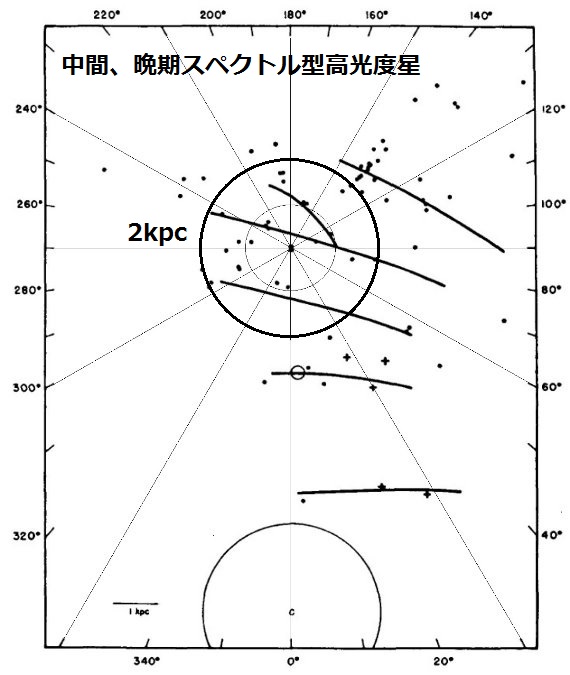

Ambarzumian の研究 Ambarzumian 149, 1955, 1959 は O-アソシエイションが星団の 1/10 の密度しかなく、根本的に性質の異なる集団であることを指摘した。その 数密度はフィールド以下で、3次元的に位置をプロットして前景星と区別 して同定するのが通常の方法である。その膨張速度は 10 km/s 程度である。 Morgan の研究 Morgan, Whitford, Code (1953) は 27 アソシエイションの距離をメンバー星のスペクトル型光度クラス分類 から決めた。図1に彼らがプロットしたアソシエイションの位置を示す。 オリオン腕とペルセウス腕が分かる。以前に求まった HIIRs からの腕より はっきりしている。オリオン腕は l = 103 - 213 で見え、二つに分岐して、 その近い方の枝は負銀緯側に沈む。l = 344 - 19 には内側腕らしき証拠がある。 その太陽最接近距離は 1.4 kpc である。表1にはアソシエイションまでの距離 を、その後増えたものも加えて、示す。 新しいアソシエイション Hiltner 1954 は銀河中心方向のアソシエイションを調べた。それは銀河中心 距離 3 kpc の所にあった。二つの吸収が大きいアソシエイションが研究された Johnson, Morgan 1954 は VI Cygni アソシエイションの距離を与えたI Crusis は Houck 1956 が調べた。このアソシエイションは南の石炭袋の裏側にあり、 距離 2.2 kpc である。これら新しく見つかったアソシエイションは図1で白丸 にした。 Morgan のテクニク Warner Swasey, Tonantzintla と Humburg で高光度高温度星のサーベイが 行われていて、今後多数のアソシエイションが発見されるだろう。 Morgan (1958) は暗いが、固有光度が高く青い星を分離するテクニクを提案して いる。遠方のアソシエイションの検出に有効であろう。 |

表1.アソシエイションの距離 |

|

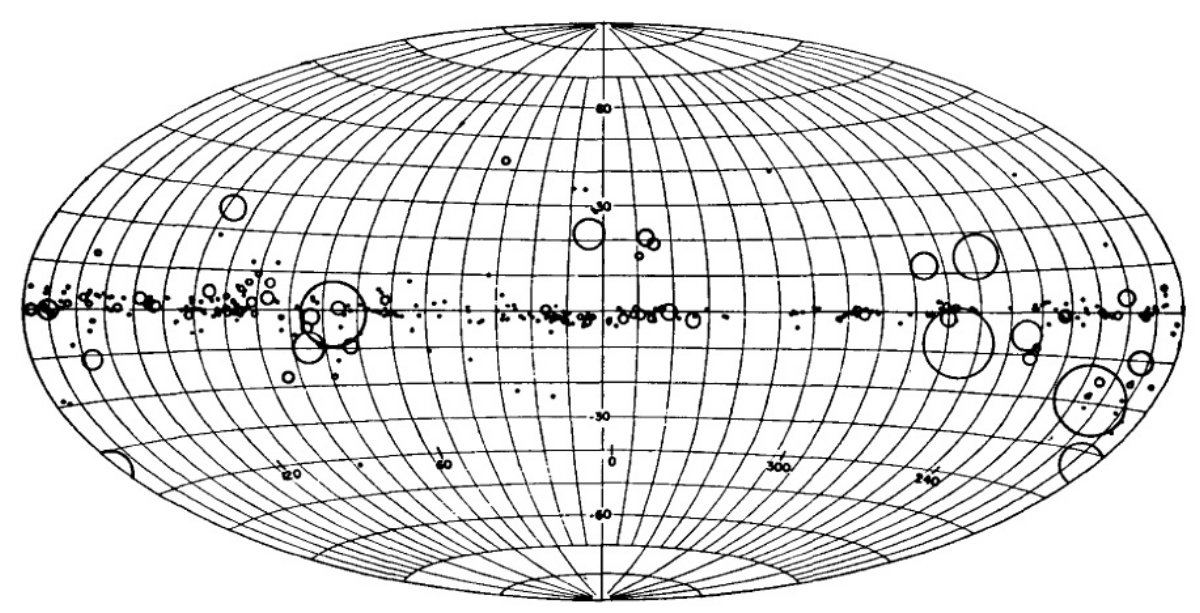

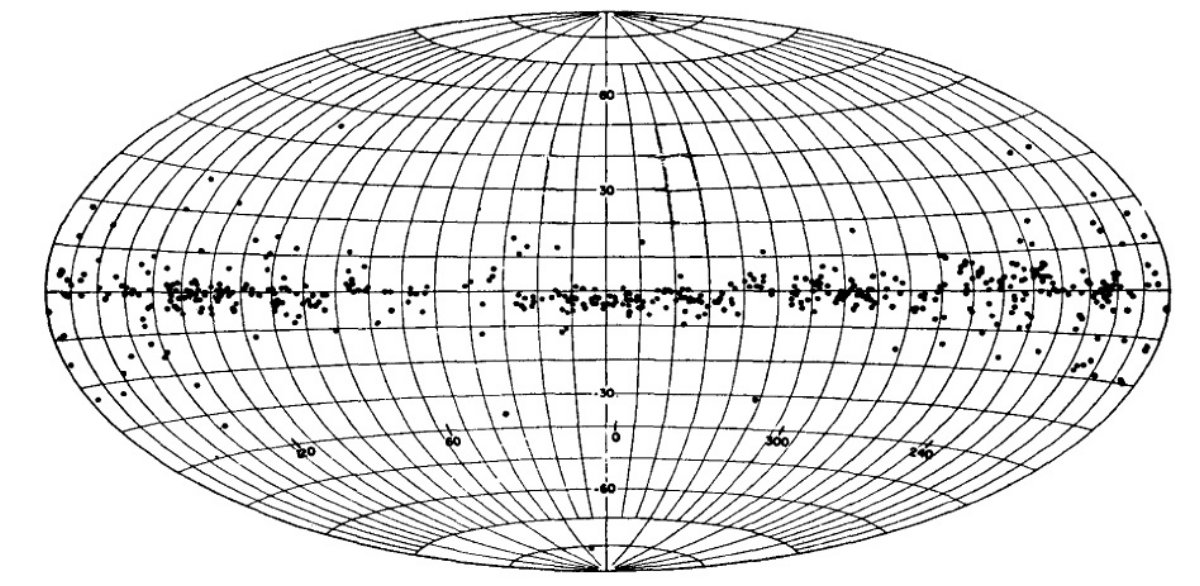

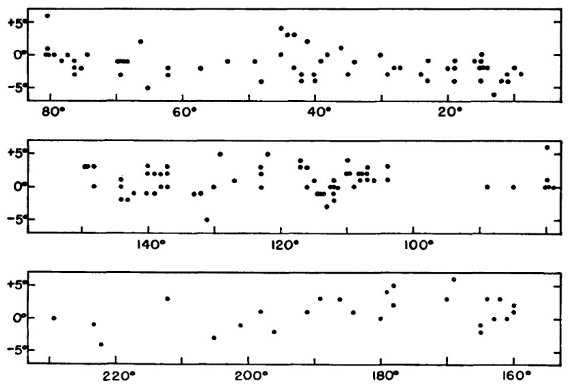

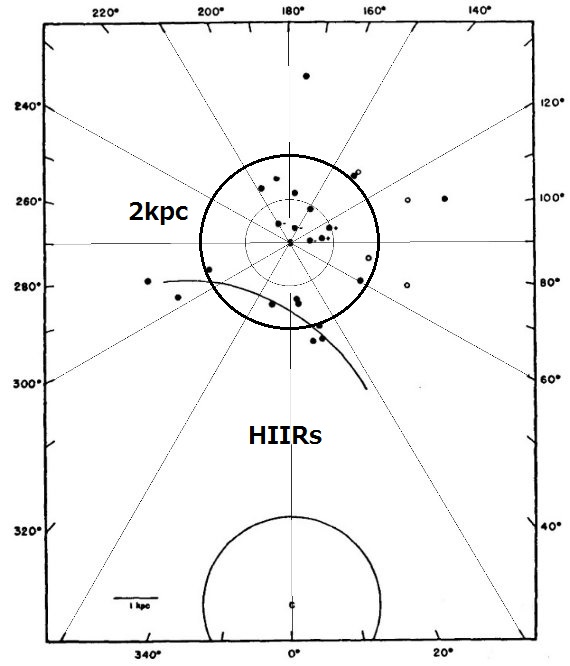

発見 Struve et al 1939 は大きな水素輝線領域を多数発見した。当初それらは 特に早期型星を伴っているように見えなかった。しかし、 Johnson 1953 は 常に O-型星が付随しており、銀河面から 250 pc 以内にあることを示した。 Baade, Mayall 1951 は M31 における HIIRs の分布を調べ、腕に沿って分布 することを見つけた。 腕の検出 広角カメラと狭帯域フィルターを使い、 Baade, Sharpless, Osterbrock 1952 は HIIRs のサーベイを行った。 16 個の HIIRs が見つかり、付随する星の 分光視差から、 M31 に見つかった HIIRs とサイズ、光度共に類似することが 分かった。 Morgan, Sharpless, Osterbrock (1952) は天の川銀河に腕を検出した最初の研究である。彼らによると、 δ > -10 の HIIRs は二つの帯に分かれる。最初のは、l = 73 - 223 で太陽には反中心方向で最接近し、P Cygni や 北アメリカ星雲、ξ Persei 星雲、 S Monocerotis HIIR, オリオン星雲、 λOri HIIR を含む。 もう一つは反中心方向に 2 kpc 離れて l = 103 - 173 で追跡される。 内側に分散した腕の断片のようなものが見える。これらの断片はつなぐと ピッチ角 25° をなし、腕が銀河回転に追尾することを示す。1952 年以降は 多数のサーベイが行われている。 見かけ分布 図2には Gum 1955 と Sharpless 1959 の集めた約 400 の HIIRs をプロッ トした。それらはおそらく太陽から 2 kpc 以内で、銀河全体では 10,000 個 くらいあるのではないか。Baade が M31 で見つけた HIIR が 300 だから、 銀河系では B0 より晩期の暗い HIIR まで検出されることを意味する。 図2を見ると、 l = 333 - 23 に集中があり、 l = 298 - 333 の南の石炭袋を 含む区間で中断される。そして l = 283 - 298 には別の集中がある。これら 二つの集中は一緒になって、 Becker 1956 が述べた内側の明るい区間= 内側腕=サジタリウス腕に対応する。 Bok (1959) は l = 283 - 298 の区間は OB 星、セファイド、および種族I の星が多く、 それは渦状腕に沿って見ているためだと述べている。 l = 283 - 298 の ギャップには 2 kpc 距離にいくつかの OB-星と O-アソシエイションが見つ かっている。これは l = 333 - 23 と l = 283 - 298 の HIIRs と 他の 種族 I 天体の二つの集中は連続的な内側腕の一部分であることを示唆する。 l = 23 - 58 には HIIRs があまりない。そしてそこに見つかる HIIRs の角 直径は小さい。これは、それらが本来小さいか遠方の天体かを意味する。 どちらにせよ、この領域はオリオン腕とサジタリウス腕の中間のギャップ に対応するように見える。l = 58 - 73 には中間角サイズの HIIRs が多数 存在する。 l = 73 - 93 にはかなり大きな HIIR がいくつか見える。これは 天球投影上でオリオン腕がシグナス方向に彎曲するからではないか。遠い側の 天体は低銀経側に見える。(Sharpless 1963)銀河円に近い領域、 反中心方 向を通過して l = 98 - 273 は幾分一様に HIIRs が分布している。それらの HIIRs はオリオン腕かペルセウス腕に属するのであろう。 |

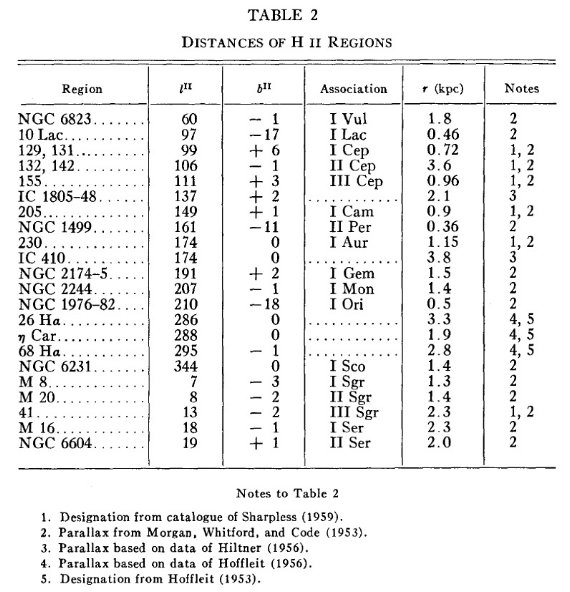

表2.HIIRs の距離 枝分かれ l = [83, 273] では興味深い枝分かれが起きて、数十個の HIIRs が平均 b = -15 のあたりに見られる。これはアソシエイションで見出されたオリオン 腕の近い側の枝分かれ、VI Cygni, I Lacertae, II Persei, I Orionis Morgan, Whitford, Code (1953), Helfer, Tatel 1955 と一致し、それらのメンバー星で励起される HIIRs で ある。 |

|

近傍での銀河面の傾き 太陽円内側の HI 観測で決まる銀河基準面に対して、外側の HI は 上下にずれることを Burke 1957, Westerhout 1957 は見出した。 Sharpless 1959 は太陽付近では HIIRs で決める銀河面が基準面に対して 太陽と l = 173 を結ぶ線を軸に 1°.3 傾いていることを見出した。 グールドベルト その際 |b| > 10 の天体は外したので、グールドベルトの影響は少ない はずである。HIIRs の見かけ分布でグールドベルトの存在は図2でも目立つ。 例えば、l = 83 - 273 では b が大きな負値を取り、一方その反対側では 幾つかの天体が銀河面からかなり上方に位置する。Gum 1955 はこの現象 を M51 にも見られるような、オリオン腕から飛び出る「ひれ(fin)」や 「つめ(spur)」ではないかと述べた。l = 83 - 273 の間にある、b が負の HIIRs は O-アソシエイションで定義されるオリオン腕 に最も近い枝と一致することは前に述べた。 Morgan, Whitford, Code (1953), したがって、グールドベルトは渦状構造上の局所的非一様性と看做すことが 可能である。 第2のひれ 第2の、しかしやや不分明な、「ひれ」を Gum が注意している。それは l = 98 - 123 に見られ、図2で明らかな HIIRs 分布の特徴として判別され る。この区間の腕間構造について Weaver 1953 が研究している。これら局所 的な構造の詳細は HIIRs の距離がもっと正確になる必要がある。 |

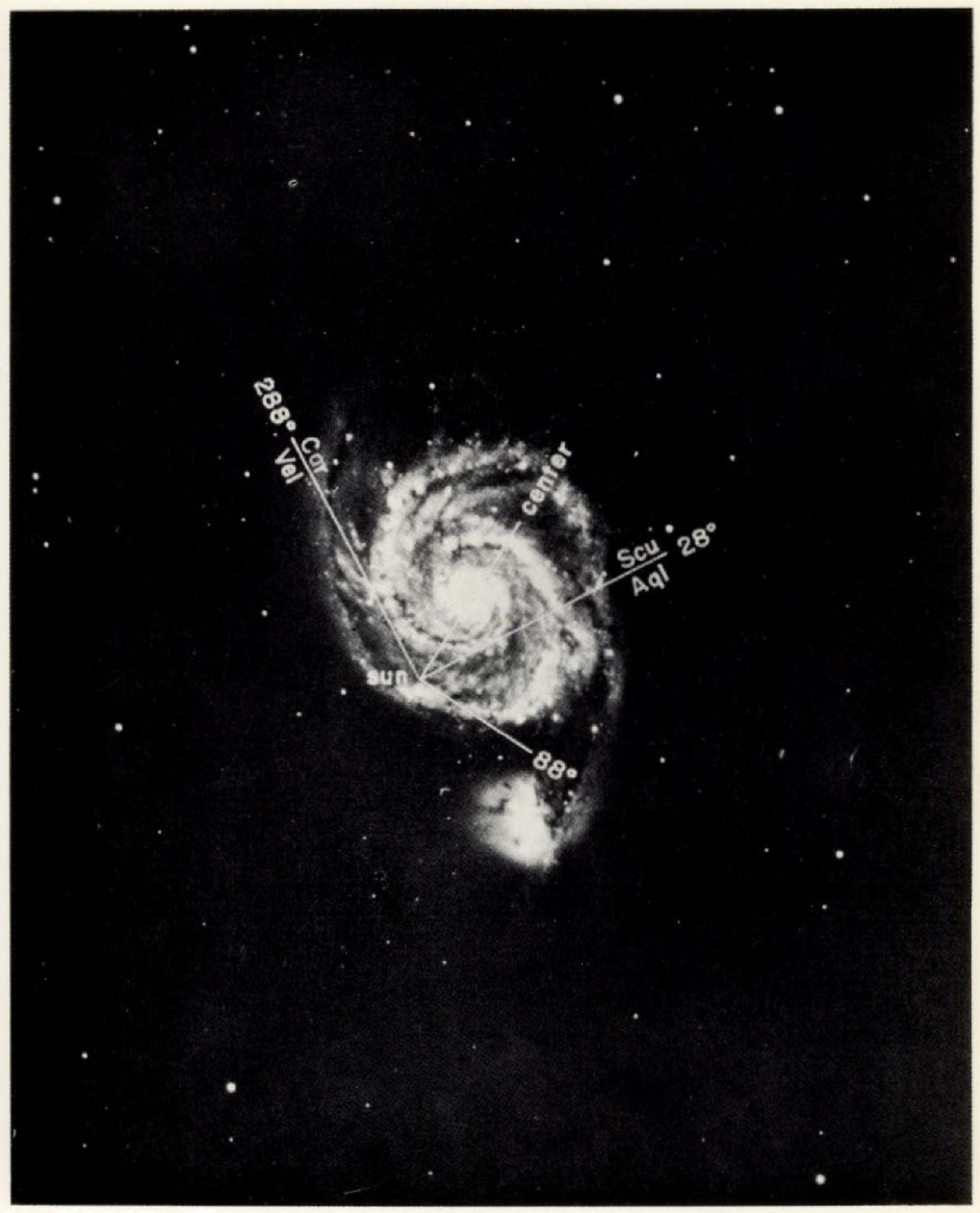

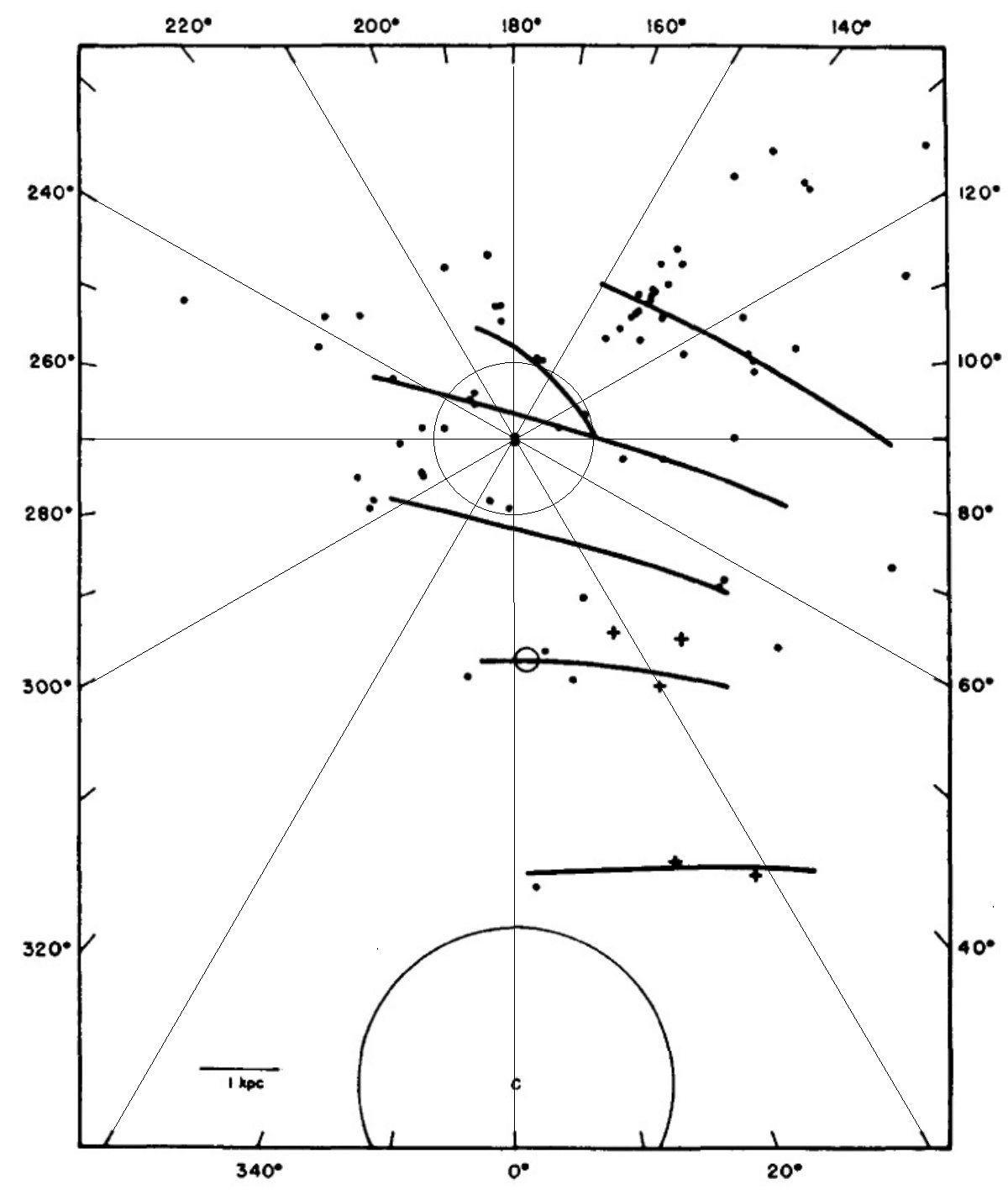

表2=リスト 表2には、付属星の分光視差から距離が比較的良く決まった HIIRs をリスト した。その大部分は Morgan, Whitford, Code (1953), に載った O-アソシエイションに属しており、距離もそこから採った。 IC 1805-48 と IC 410 距離は Hiltner 1956 に基づいている。南天の 3つの HIIRs は Hoffeit 1956 による。 図3=銀河面上の分布 表2の HIIRs は図3で実線丸として描いた。 HIIRs の多くが O- アソシエイションに属している。Vela-Puppis(帆座・艫(とも)座)l = [233, 283] は観測が弱い領域だが、太陽近傍の渦状構造を調べるには重要な 領域である。l = 283 にある種族 I 集積の端 (Bok, Wijk 1952) は多分 本当で、観測不足のせいではない。 図3=銀河面上の分布 図3の実線は Becker 1956 による内側渦状腕をなぞっている。その接線方向 は l = 288 と l = 28 であり、太陽最接近距離は 1.4 kpc である。 HIIRs と 実線の一致は良く、南の石炭袋領域で切れてはいるが、カリーナからサジタリ ウスまで伸びる腕が実際に存在する。図3にはオリオン腕の細片が見える。 プラスとマイナス印は銀河面から著しく外れている天体を示し、Gum が述べた 「ひれ」に相当する。オリオン腕の向こう側に3つの HIIRs、IC 1805-48, IC 410, NGC 7380 がある。これら3点は渦状構造に載らない。それらは 太陽を含む腕とは異なる腕に所属するのかも知れない。 |

|

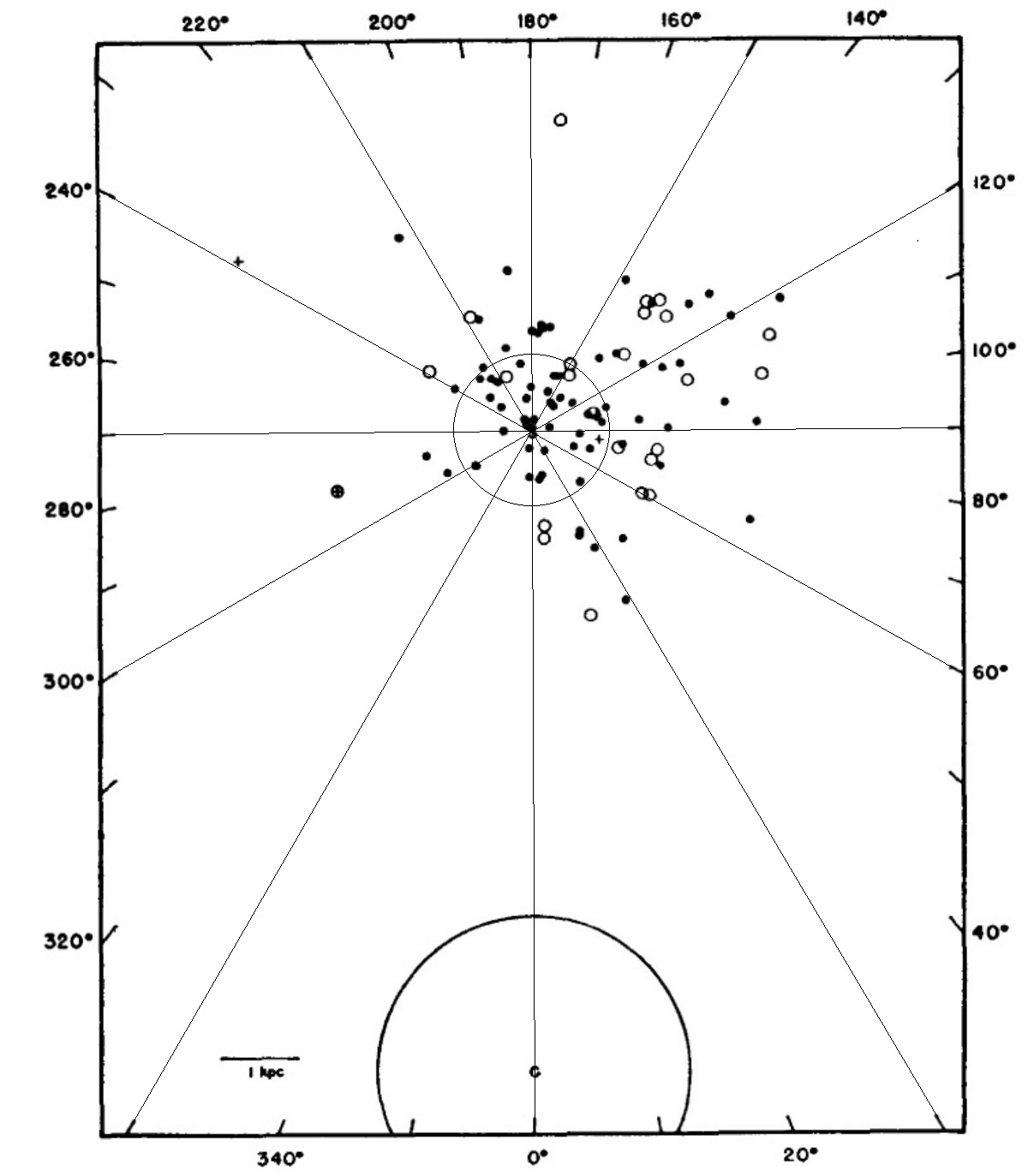

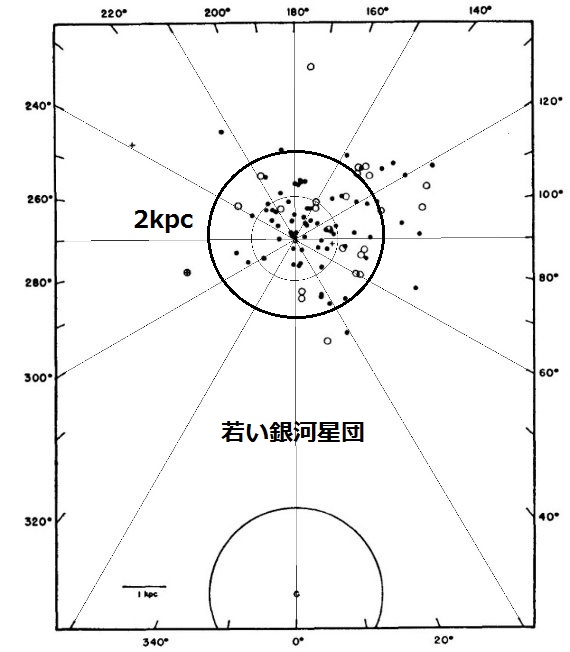

星団の見かけ分布 Trumpler 1930 のカタログが長く使われてきたが、最新版が Mrs. Hogg 1959 により用意された。514 星団が載っている。大体 100 kpc-2 の表面密度である。z 方向の巾は 60 pc である。図4はその見かけ分布を 示す。l = [283, 28] の明るい銀河面領域が明らかに見える。それらはおそらく 内側腕構造に関連している星団であろう。l = [103, 233] に比較的多いのは 近傍の星団である。内側集団の外には二つの目立つ集団が見える。 l = [118,138] と l = [203, 213] である。それらは、渦状腕上の例外的に活発な領域なので あろう。一方 l = [33, 53] のギャップは Becker のモデルでは二つの腕の 中間を見通している。Becker のモデルが正しいなら、同様のギャップが l = [248, 283] に存在するはずである。実際そこでの星団密度は極小を示して いる。 星団距離 星団の空間分布を調べるには距離決定が必要である。特に星団分布から渦状 構造を研究しようとするなら必然的に若い星団、つまり O-型、早期 B-型星 を含む星団が対象となる。それより古い年齢の星団の空間分布は天の川の 以前の構造がその後どう進化してきたかの手がかりを与えるだろう。 トランプラーの分類で 1B2 かそれより早期とされた 43 銀河星団の距離が Weaver 1953 により調べられた。彼はそれらの星団が HI 密度の高い所に集積 するが、腕に沿ってのその分布にはムラがあることを見出した。 |

l = 108 方向

には腕間構造らしきものが見える。その後 Becker 1961 が 3 色測光に基づき

82 散開星団の距離をしらべ、天体の3つのクラスは HIIRs, O-アソシエイシ

ョンと同じ領域を占めることを見出した。最近、Johnson et al 1961 は 70

銀河星団の距離を調べた。距離決定法には 3 色測光に基づく主系列フィット

が用いられた。図5にその結果を示す。十字(l=239, r=4.4kpc) は

Haffner 1957 が調べた遠方星団。NGC 3293(l=287, r=2.6) は Feast 1958 が

調べ、η Car に付随するのではと示唆した。NGC 6811 (l=80,r=0.9 kpc)

と NFC 7243 (l=100, r=0.875kpc) は Becker 1961 から採った。

星団の銀河面上の分布 図5の白丸で表した早期型星団は第1章の渦状腕に大体沿っている。 内側星団は Becker が主張する内側腕の上にあるが、少数なため腕を描く ほどでない。太陽近くの早期型星団は HIIRs で描かれた帯、l = 58 から 始まり、太陽近傍反中心方向を通って、l = 238 方向に伸びている、に 沿っている。外側銀河系の星団は距離の散らばりが大きく、一本の腕に は載らない。l = 133, r = 2.2 kpc には星団の集合があり、 h and χ Persei もそこに含まれる。これは図4にも反映されている。二つの星団 NGC654(l=120,r=1.55) と NGC7380(l=107, r=2.1) は l = 133 集団 より近距離にあり、腕間構造ではないか。図5の黒丸=主系列が B0 に達し ない星団、は渦状構造と何の相関も無く、特異運動が生まれた場所から 遥か遠くまでそれらを運んだことを示す。 |

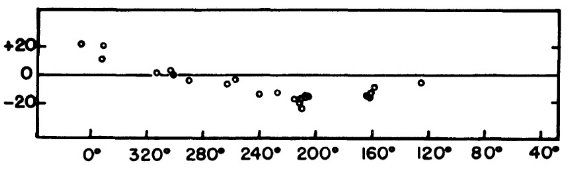

図6.太陽から 400 pc 以内の OB 星の見かけ分布 銀河の写真に見える構造帯は超巨星によるものである。その多くはアソシエ イションに属し、腕に沿った明るい塊として見える。プレート1を見よ。 しかし、多数の超巨星が単独に存在している。それらの幾つか、多分全ては フィールドに溶け込んだアソシエイションの残余であろう。天の川では個々の 超巨星はアソシエイションほどはっきりとははっきりした構造を表すことが 期待できない。その理由は、(i) 個々星の分光視差のエラーはアソシエイショ ンほど小さくない, (ii) 超巨星の年齢はゼロでないので生まれた場所から 拡散していく。しかし、それでも生まれてからの若い星の運動を知るには重要 である。 5.1.OB-星OB-星のサーベイOB-星のサーベイは Nassau, Morgan 1951a が開始し、さらに Tonantzintla, Hamburg シュミット対物プリズムサーベイが続いた。数千の OB-星が見つかり、 大部分は太陽から 2 - 3 kpc 以内である。Morgan, Code, Whitford 1955, Hiltner 1956 はスペクトル分類を発表した。 見かけ分布 Nassau, Morgan 1951b は OB-星の見かけ分布を調べた。l = [8, 20] は OB-星に富んでいる。大部分は b=0 面から数度下にある。 l = [23, 60] は OB-星が殆どない。この領域には HIIRs も少ないことは前に述べた。 OB-星の小さな群が子ぎつね座 (Vulpecula) l = [60, 68] にあり、P Cyg の周り l = [73, 81] には OB 星の大きな集中がある。白鳥座の集中から l = 133 までは幾分一様な分布が見られる。l = [132. 139] は h and χ Persei に伴う大きな集中がある。l > 139 での分布は一様だが、 Taurus-Auriga 暗黒雲の影響がある。 OB 星の強い集中は3つあり、小サジタリウス雲、シグナス雲、 h and χ 雲である。第4の集中はカリーナ雲である。Hoffeit 1956 はこの方向の 星密度を研究し、数が多くなるのは r = 1.2 kpc から先で r = 2 kpc でピークに達するとした。この大きな距離の分散は腕に沿って見ているためと 考えられ、従ってカリーナの集中は腕の接点に関係した現象である。他の3つ の集中はアソシエイション III Sgr, I, II, III, IV Cygni, I Persei で説明される。 太陽近傍 分光視差 400 pc 以内の OB-星の見かけ分布を Nassau, Morgan 1951b から プロットしたものが図6である。これらの星は銀河面に対し 20° の角度を 持つ平面内に分布している。 |

図8.M-形超巨星の見かけ分布 。 5.2.A5 - K 型超巨星Bidelman 1958 は分光視差を用いて A5 - K 型超巨星の空間分布を調べた。 個々の星の距離精度は 30 % である。図7に彼が用いた星の銀河面上分布を 示す。十字= Morgan, Whitford, Code (1953), 白丸= Hiltner 1954 である。太陽に近い3本の実線は Bidelman が 21 cm 腕を描きこんだものである。銀河中心側の2本は可能性として描かれた。5.3.M 型超巨星M 型超巨星の幾つかはアソシエイションに見つかるのでその分布は特に興味 深い。Warner Swasey Observatory において数百の赤化を受けた M-型星が カタログ化 Nassau et al 1954, Blanco, Nassau 1957 されている。それらは 対物プリズムスペクトルが特異な為に識別された。Sharpless 1957 はこれらの リストに高い割合で超巨星が含まれていることを示した。図8にはそれらの 見かけ分布を示す。最も興味深い特徴はそれらが 3 - 20 個の星の塊りをなして いることである。それらの内で最も著名なのは I Persei l = [137, 140] に 結びついているものである。 h and χ Persei に属する 13 赤色超巨星が Bidelman 1947 によって研究され、その距離が 二重星団に一致し、I Persei アソシエイションに属することが確認された。I Persei のようなアソシエイ ションはメンバーの幾つかが HR-図の右端まで進化し、アソシエイションが フィールドに溶け込む直前の短い期間を表している。 |

|

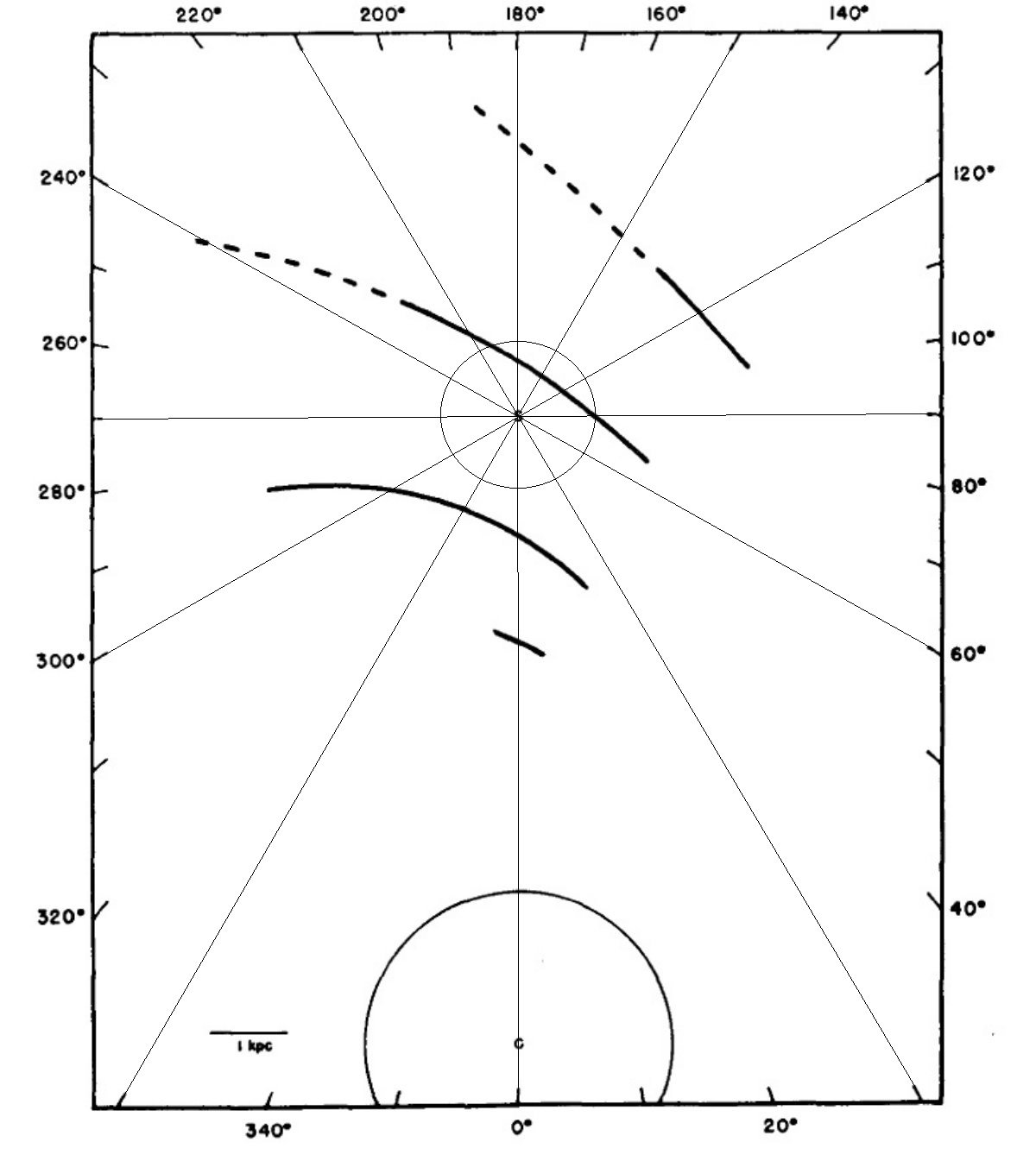

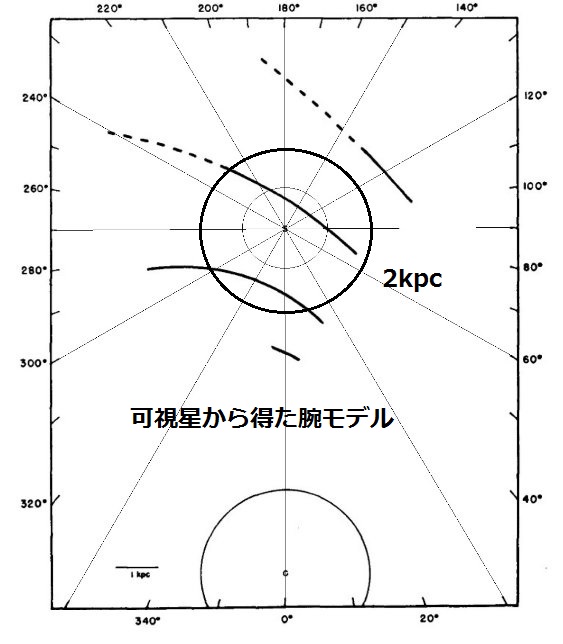

サジタリウス腕 図9はこれまでに述べた観測をまとめたスケッチである。バルジは半径 2 kc 円で表した。最内側の渦状腕細片は銀河中心から 5 kpc に置いた。 これは Hiltner 1954 の O-アソシエイションの位置に基づく。その次のサジ タリウス腕は Becker 1956 VA 2 による、天の川の見かけに基づく推定である。 l = [343, 23] は O-アソシエイションでよく象られる。l < 343 への延長 は Feast 1958 が研究した早期型星団と Houck 1956 の I Crucis により確認 される。それらを銀河面上に配置すると Becker の主張するカリーナからサジ タリウスまでの連続的な構造が見えてくる。 オリオン腕 太陽から 2 kpc までオリオン腕断片が存在することは、O-アソシエイション と早期型星団の空間分布から確立した。サジタリウス腕から独立な単体として この腕が存在することは l = [243, 283] と l = [33, 53] の二つの区間で 星団その他の天体の数が極小になることからも推定される。Haffner 1957 の 遠方星団の位置を考慮して、図9にはオリオン腕の外挿を点線で示した。 ペルセウス腕 ペルセウス腕の断片が l = [103, 138] に存在することは O-アソシエイショ ンと早期型星団の空間分布から確立した。l = 133 には特に強い集中が見られる。 ペルセウス腕が l = [88, 158] でオリオン腕と分離していることは O-アソシ エイションの空間分布ではっきりと示される。更に Munch 1957 は星間吸収線 の研究からそれを確認した。ペルセウス腕を銀経大の方向に外挿する際に重要 なのは NGC 1893 である。この星団には HIIR IC 410 が付随している。 |

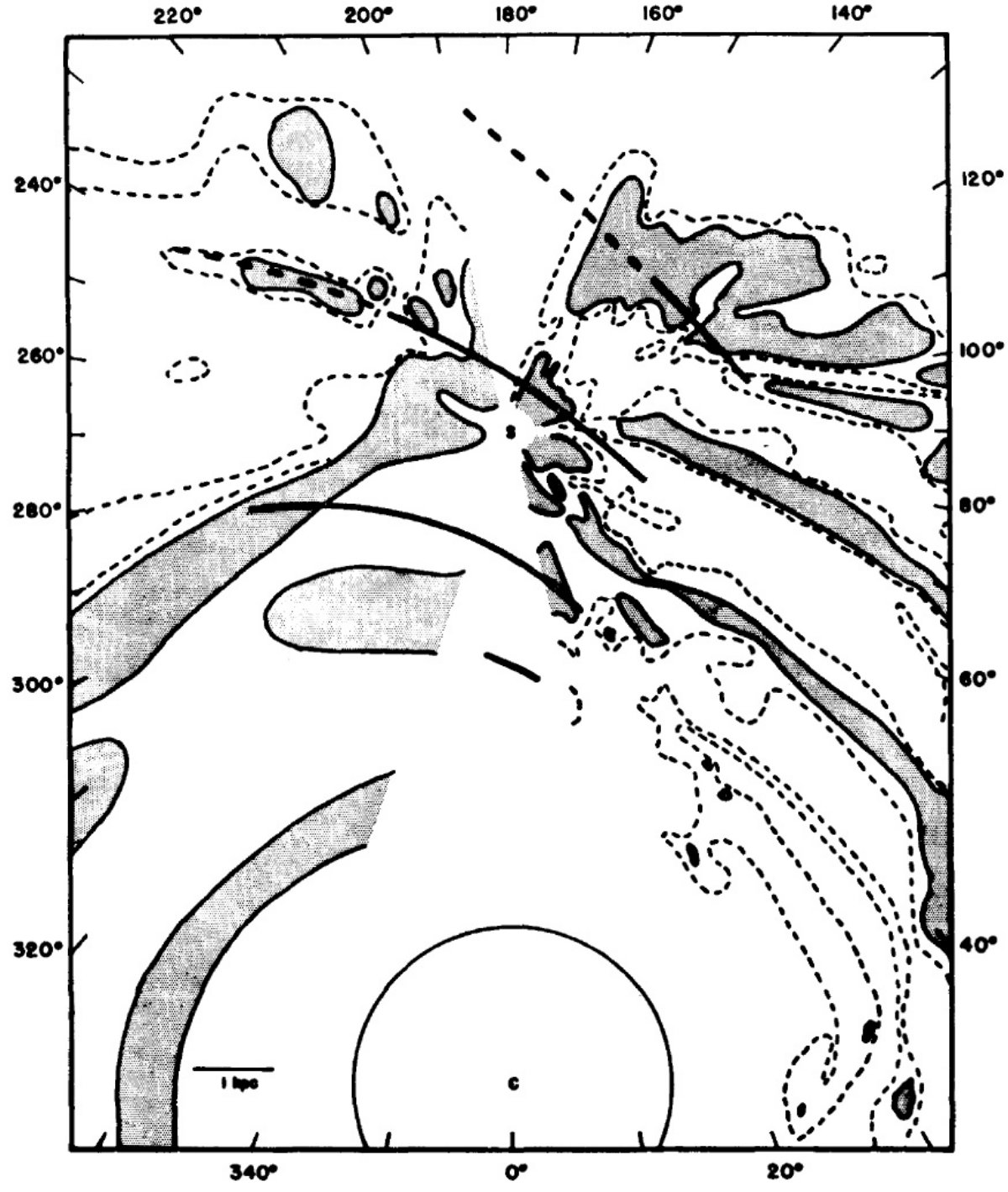

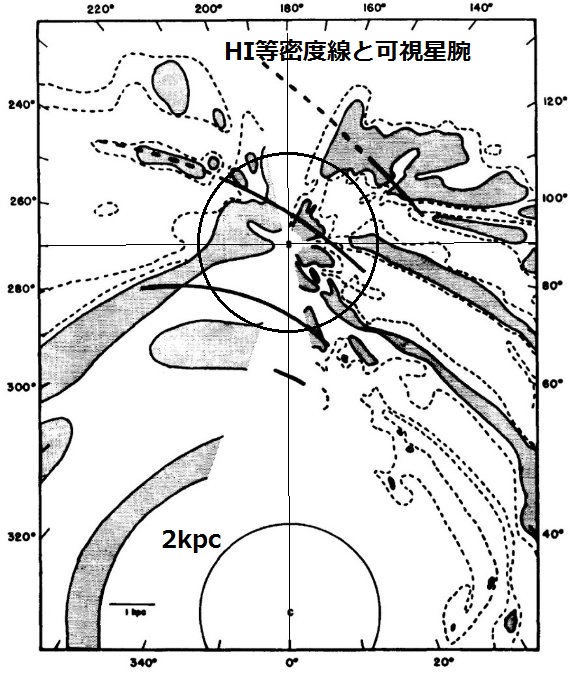

図10=ガス腕との比較 図10では可視渦状腕を HI 等密度線(Oort et al 1958)の上に重ねた。破線 は 0.6 atoms/cm3 で斜線部は 1.0 atoms/cm3 を表す。 ここに述べた HI 21 cm の腕密度が高光度星形成に十分という保証はないので、 HI 腕全てに高光度星が伴う必然性はない。逆に高温超巨星と HIIRs が観測さ れる領域には大量の HI を期待してよい。なぜならそれらは生まれた場所から それほど動いていないだろうから。星とガスの腕の一致が良いのは, 反中心 から ±45° 方向なのは面白い。この方向では銀河系の微分回転効 果が最大になる。そのため、非円運動成分による HI 運動距離のエラーが最小 に抑えられるのである。 他の腕モデル Elsasser, Haug (1960) は銀河面に沿った表面輝度の変化から、 Bok (1959) はカリーナのセファイドと早期型星の研究から、それぞれ渦状腕モデルを提案 した。 Elsasser, Haug (1960) モデルは追尾型の渦という点で我々と同じだが、ピッチ角が大分違う。 Bok (1959) のモデルはカリーナから太陽を通り、シグナス方向に伸びる殆ど円弧に近い 腕を仮定している。このモデルの決定的なテストはカリーナにある 遠方の HIIR やアソシエイションが太陽まで連続的に繋がっているかである。 棒状銀河の可能性 最後に忘れてはいけないのは、天の川銀河が棒状銀河である可能性である。 Johnson 1957 はこの意見に有利な事実を集めた。もしそうなら、非円運動 が期待される。 |

図1S:アソシエイションの分布。 図5S:銀河星団の銀河面上分布。 図9S:可視星の腕モデル。最終案 |

図3S:HIIRs の銀河面上の分布。 図7S:中間型、晩期型の 70 高光度星の分布 図10S:HI 等密度線に重ねた腕モデル。 |