2.1.青色水平枝星

(u-g) - (g-r) カットに混入が多いPreston, Sneden 2000, Sirko et al 2004 によると、 (u-g) - (g-r) カットで 低zクエーサーや白色矮星は分離できる。しかし、 Kinman et al 1994, Wilhelm et al 1999, Clewley et al 2002, Soirko et al 2004, Kinman et al 2007, Xue et al 2008, Smith et al 2010 は青色水平枝星とブルーストラグラーの分離は困難であることを示した。 Yanny et al 2009, Niederste-Ostholt et al 2010, は Yanny et al 2000 図10を用いて、混入を最小にするようカラーカットを作った。 Sirko et al 2004 は別のカットを用いた。しかし、これらの方法は多くの混入を 含んでいた。

分光法

Xue et al 2008 はまず

0.8 < u-g < 1.6

-0.5 < g-r < 0.0

ライン巾が狭く、ラインコアのフラックスが低い

という基準で混入率を 50 % 以下に下げた。次に、

Sersic プロファイルをバルマー線にフィットした。

この二つの基準で、青色水平枝星を 90 % の割合で選別することが出来た。 残念なことに、SDSS 分光は限られた天域でのみ完了している。また、明るい 水平枝星にのみ分光が限られ、> 50 kpc の遠方は探索が及ばない。

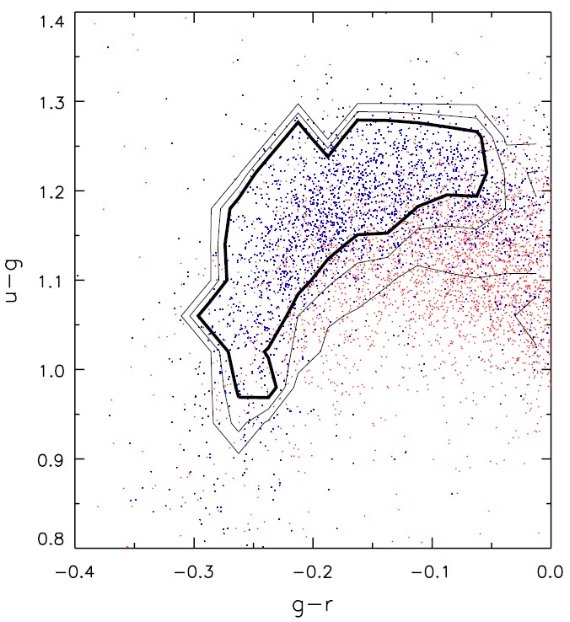

Bell et al 2010 の方法

そこで、我々は再び Bell et al 2010, の測光法に戻った。訓練用サンプルとして、Xue et al 2008 の mg < 18 星の分光分類を採用する。そこから、 0.8 < u-g < 1.6, -0.5 < g-r < 0.0 にある星が青い 水平枝星である確率をカラーの関数として図1のように導いた。図の青い点は 分光的に青い水平枝星である。図の太線はその中にある星が青い水平枝星である 確率が 50 % 以上である領域を示す。この選択基準を SDSS DR7 に適用して 0.8 < u-g < 1.6, -0.5 < g-r < 0.0 カラーボックス内にある 389,785 の候補星を選んだ。次に上述の 50 % 領域内という制限を加えることで サンプル数を 28,270 星に減らした。テストの結果この 50 % サンプルは mg < 18 の青色水平枝星のうち半数を含んでいることが判った。 もっと暗い星に対してはこの選択の有効性は低下する。 Bell et al 2010, によると、 mg = 20 mag では、青色水平枝星のうち 1/4 が含まれ、 混入率は 50 % に達する。

図1.測光法による青色水平枝星の選択。青点=分光で青色水平枝星と分類 された星。赤点=分光で他種に分類された星。等高線はその内部での的中率が 10 %, 30%, 50 % を越えるライン。50 % ラインは他より太い。