アブストラクトSDSS 開始観測が赤道に沿った狭い帯で行われた。36 > |b| > 63 である。 15 > g∗ > 22 で主系列 A 型星のカラーを持つ 4208 星 が選ばれた。これらの星の分布はハロー中に著しい副構造を示すことが判った。 A-型星カラーの星の密度超過が、北天で (l, b, R) = (350°, 50°, 46 kpc), 南天で(157°, -58°, 33 kpc) で 10° 以上にわたって存在する。Ivezic et al 2000 は北側副構造を SDSS の RR Lyr から見つけた。測光結果を星の表面重力で分けることに使い、どちらの構造にも低表面重力星が 含まれていることが判った。それらは青い水平枝星と同定された。また、高表面重力 の星で BHB 星より 2 等暗い星も含まれるが、それらはブルーストラグラーである。 南側A型星超過の場所には F 型星も見つかった。北側はF型星検出には遠過ぎた。 検出された BHB 星の数から導かれた副構造質量の下限は 6 × 106 Mo と 2 × 106 Mo である。ただし空間的広がりの全体はまだ 不明である。全天の 1 % を見ただけでこんな大きな副構造が見つかったということは ハロー中にこの様な副構造が稀ではないことを意味する。 簡単な楕円体分布を BHB 星に当てはめて、 c/a = 0.65, 密度低下の指数 α = -3.2 を得た。 |

1.イントロA型カラーの主系列重力星暗くて A 型星カラーの星は通常ハロー種族(種族II)で、従って BHB 星と看做 されてきた。しかし、多くの遠方の青い星が主系列 A 型星の重力に相当する水素 線巾を持つことが明らかになってきた。 高重力星が普通の主系列星でない理由 ではなぜ高重力星を普通の主系列星にしてはいけないか?理由は (1)LMC, Sextans のような 矮小不規則銀河を除いて、30 kpc も離れたハロー で過去 10 億年以内に星形成が起きた証拠はない。 10 億年は A 型星の主系列寿命 を上まわる。 (2)星が銀河面内の星形成領域から離れ過ぎていて、普通の速度では辿りつけない。 ブルーストラグラー 球状星団内で見つかるブルーストラグラーは年齢が 10 Gyr に近く、表面重力が 高い。BS 星は低質量星の合体により生じた主系列星と考えられている。形成メカ ニズムが何であれ、彼らはハローにも存在する。 |

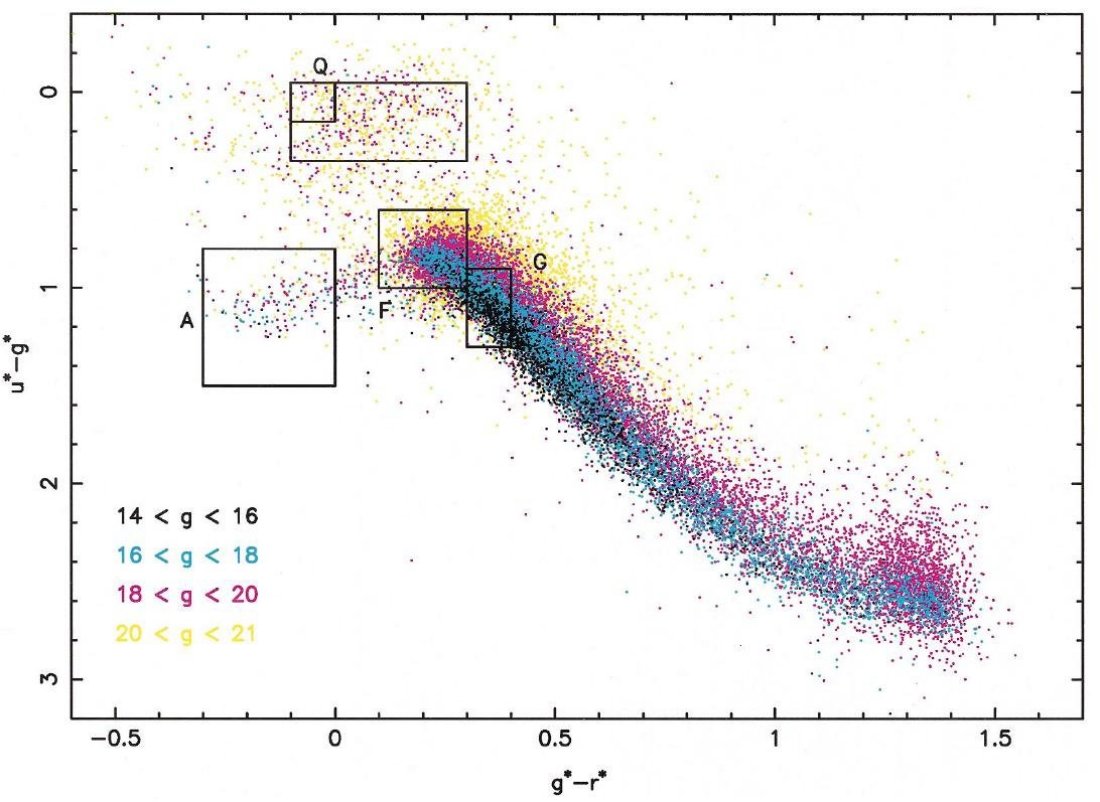

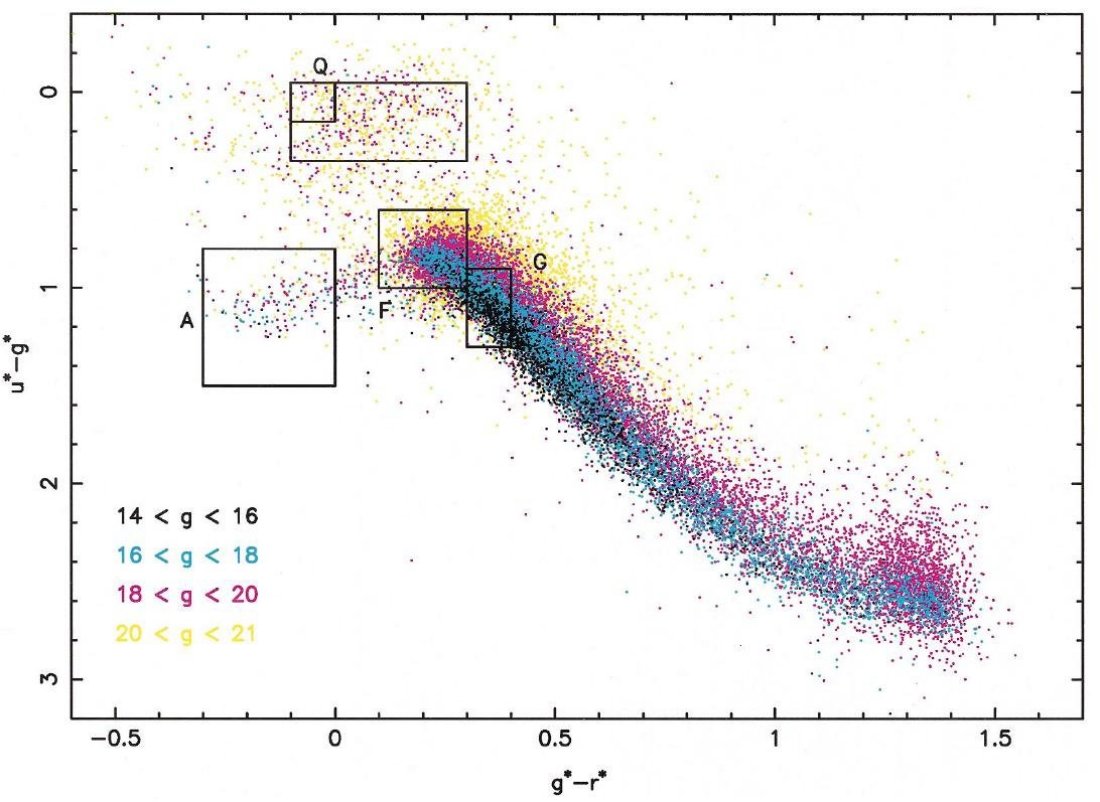

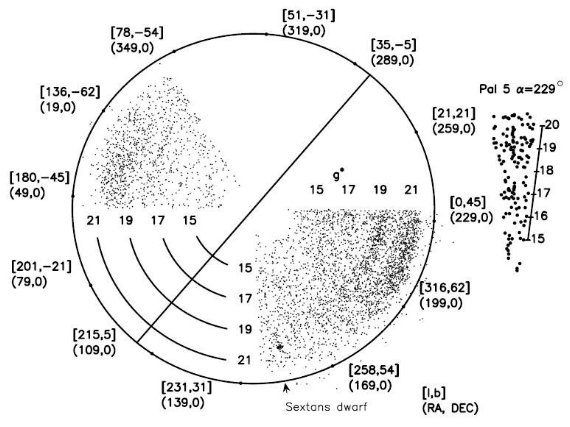

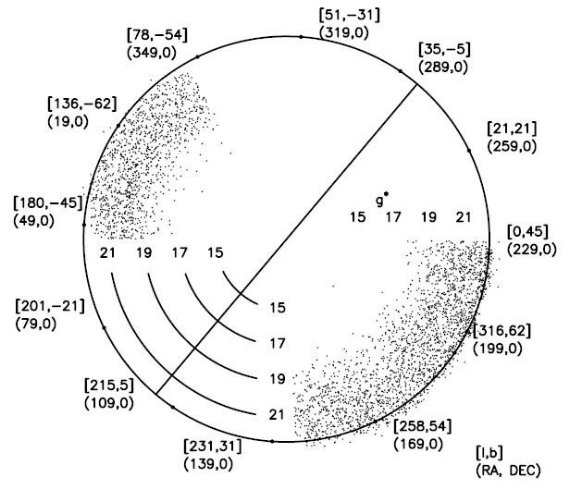

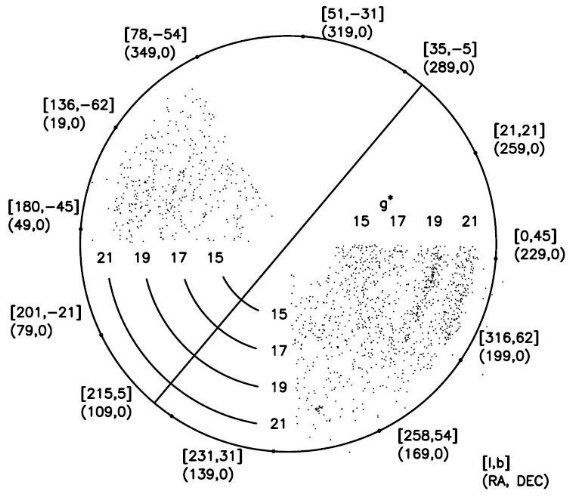

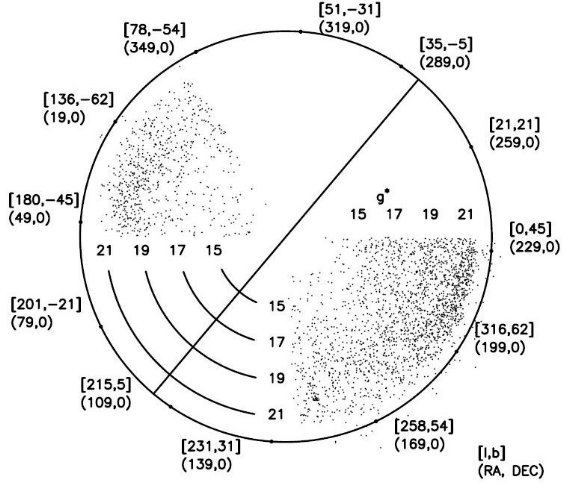

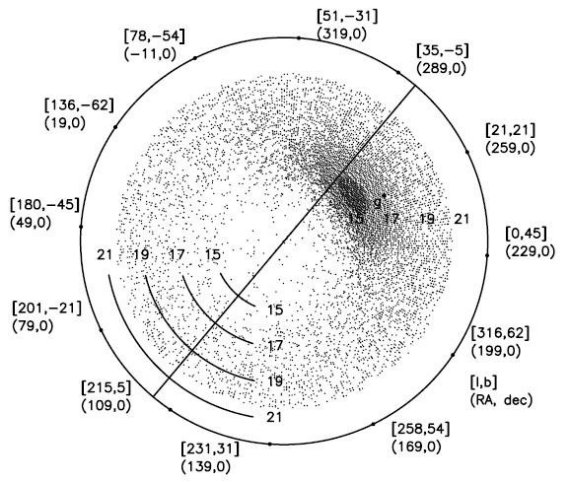

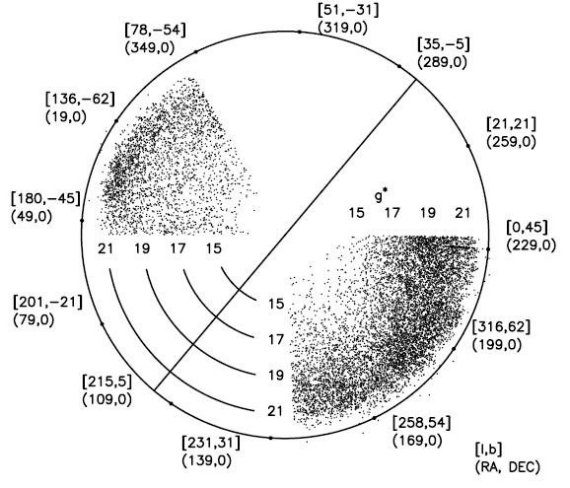

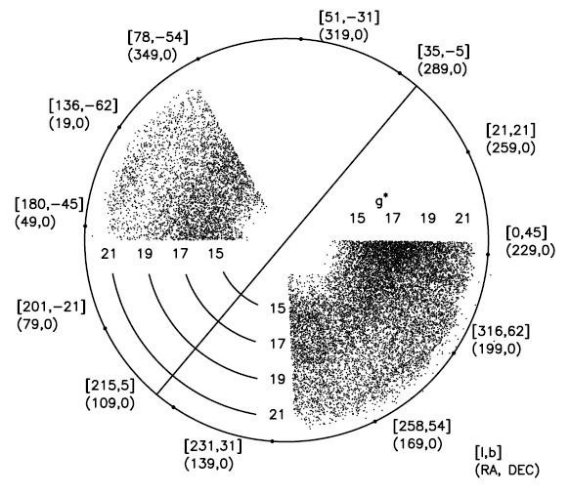

2.1.A 型星カラーの星の選択0.8 < u∗ - g∗ < 1.5, -0.3 < g∗ - r∗ < 0.0 で、 g∗ < 22.5 で選んだ。北領域に 3126 星、南領域 に 1082 星の計 4208 星あった。2.2.A 型星カラーの星の分布= アークBHB 星に対しては、Mg = 0.7 とした。図3に4208 星すべて の分布をウェッジ図として示した。著しい特徴は d = 70 kpc にある Sextans 銀河と g∗ = 19, 21(北領域) と = 18, 2(南領域) のアークである。 北アークは Ivezic et al が SDSS で RR Lyr 星の分布を調べた時に検出した。 図3.A 型星カラーの星の polar wedge plot. Sextans 銀河 α = 153°, g∗ = 20.5 と Pal 5 α = 229°, g∗ = 17.3 もプロットした。右側に Pal 5 部分を拡大して示す。Pal 5 の BS が 18.5 < g∗ < 20.5 の直線として現れている。 斜線は赤道面と銀河面との交線。円の周りの2段の数字は銀河座標(上)と 赤道座標(下) | 2.3.クエサーによるチェック選択効果があるのではないかという疑問をチェックするため、クエサー箱のサンプル を同様にプロットした。図4に見られるように分布は一様であった。 図4.図1クエサー箱サンプルのウェッジ図。分布は一様。 |

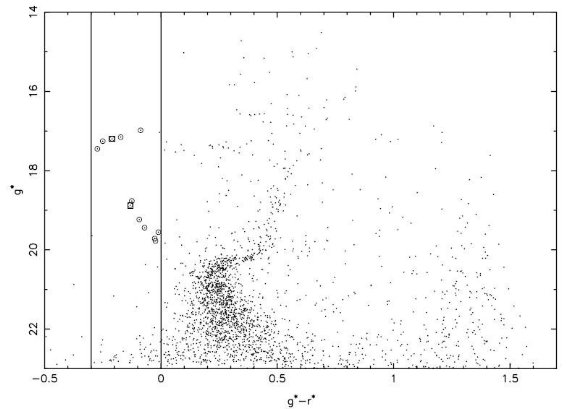

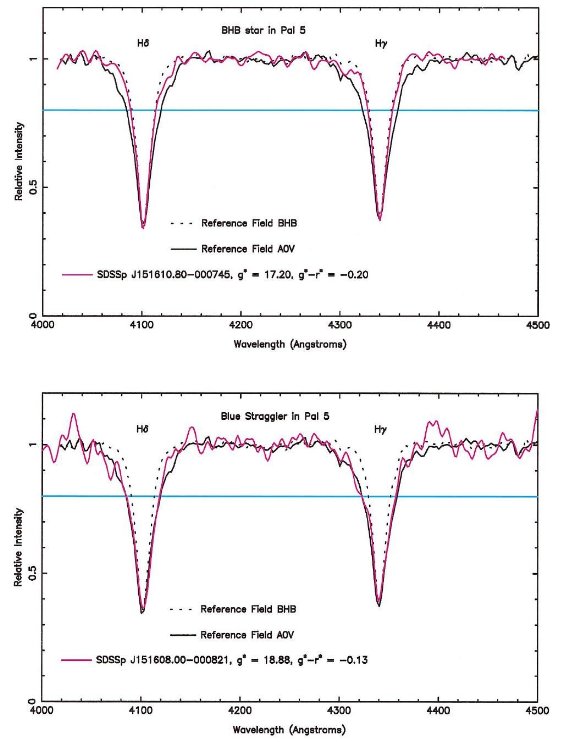

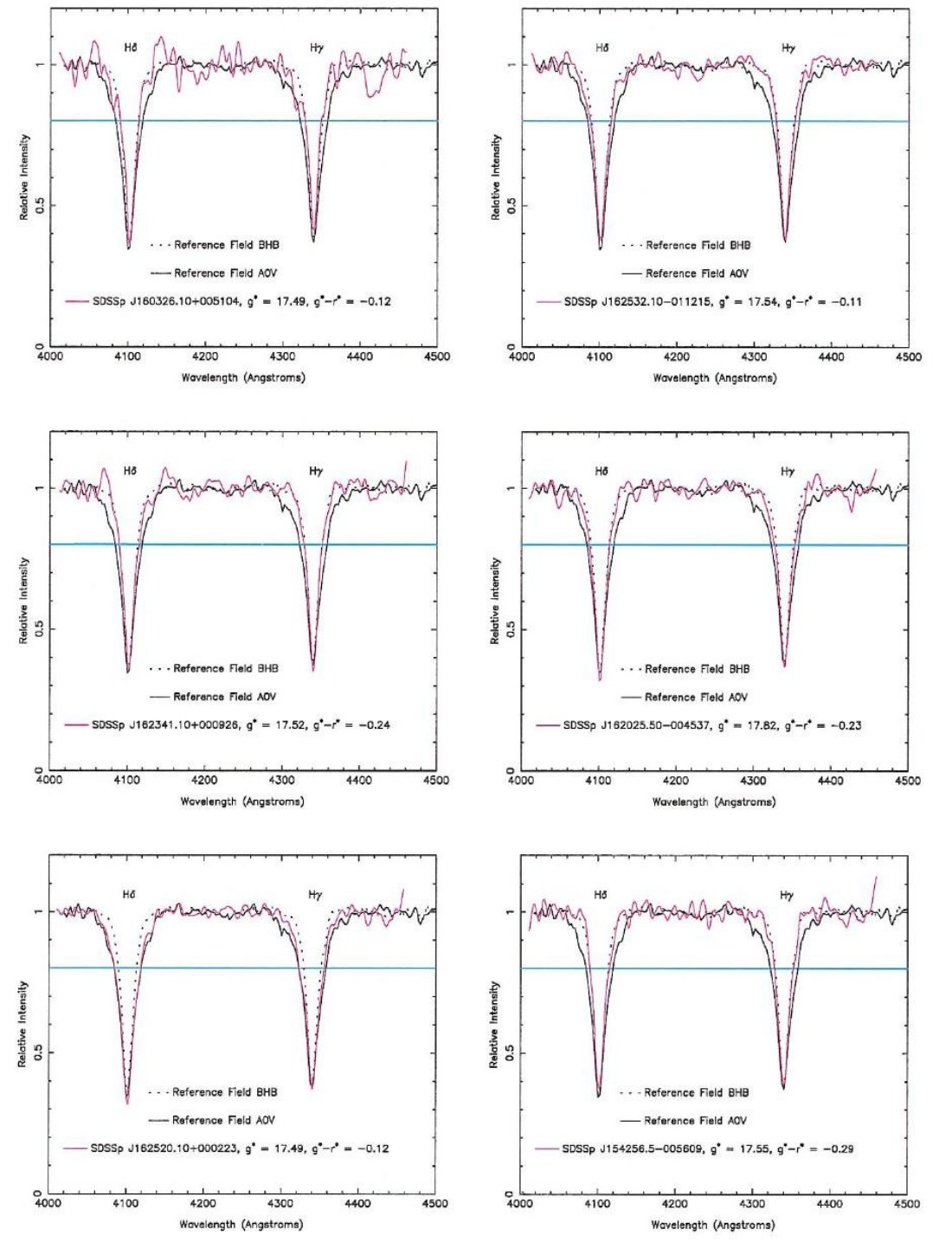

3.1.観測6つの分光サンプルSDSS サンプルから6星、同時に表面重力が既知の5つの A カラー 星が選ばれた。観測はリック天文台3m望遠鏡で行われた。比較星には CS29516-0011 = フィールド水平枝星、WD0148+467 = 白色矮星、HD 13433 = A0V が含まれる。 3.2.分光的表面重力指標バルマー線の巾BHB を AV から区別するのはバルマー線の巾である。主系列 A 型星 (M = 2.5 Mo, R = 2 Ro) は log g = 3.5 - 5 である。一方、BHB は M = 0.7 Mo, R = 3 Ro で log g = 2.5 - 3.2 である。この差が シュタルク圧力巾として現れる。 A型星を主系列星と低重力 BHB 星とに分ける標準的な手続きでは H δ 線 の巾を連続光の 80 % の所で測る。フラックスが強く、金属線の影響を受けにくい からである。  図7.Pal 5 周辺の CMD. g∗ - r∗ 上での A カラー星範囲を縦線で示した。 BHB 5星と BS 候補 7 星が見える。両者の間隔は g∗ で 2 等。丸四角マークの2星が図8で分光された。 |

図8.上:赤線=球状星団 Pal 5 の BHB 星スペクトル。点線(フィールド BHB) に合っている。 下:赤線=球状星団 Pal 5 の BS 星スペクトル。実線(フィールド A0V) に合っている。 |

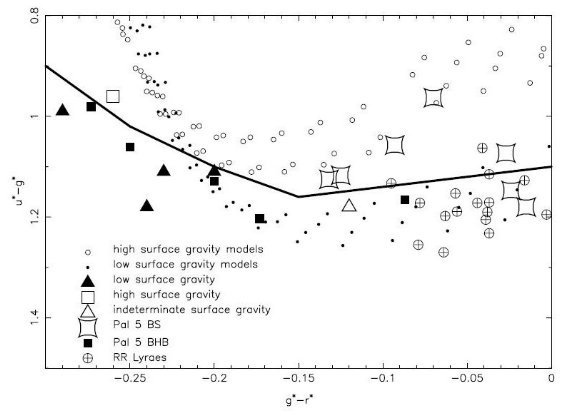

4.1.Pal 5PAL 5 中の BHB と BS 間の等級差は 2 等A 型星から銀河系構造を出す時には2種類の星の分離に注意しなければいけない。 Pal 5 がどう見えるかを調べてみよう。Pal 5 は太陽から 20 kpc 離れ、5 個の BHB 星 g∗ ∼ 17.3 と 5 個の BS 星 18.5 < g∗ < 20.0 を含む。絶対等級では Mg(BHB) ∼ 0.7, 1.9 < Mg(BS) < 3.4 である。 二重リングの成因 図3に顕著な二重の弧にもやはり2等の差がある。これは、同じ距離にある BHB と BS を表わしているものであろう。この解釈が正しいなら、BHB 等級から各弧までの距離 を見積もれる。例えば、北弧は g∗ ∼ 19 で、太陽から 45 kpc の距離になる。 4.2.表面重力のカラー分離Wilhelm et al 1999 は A 型カラー星が U - B, B - V 二色図で分けられることを 示した。しかし、SDSS の u∗ から U への変換には問題が ある。そこで、u∗ - g∗ 対 g∗ - r∗ 二色図上での分離を試みた。 図10の実線がその結果である。 |

図10. モデルスペクトルと表面重力が測られた星の u∗ - g∗ 対 g∗ - r∗ 二色図。 Lenz et al 1998 モデル Teff = 6500 - 10,000 K は黒丸= BHB モデル、 しろまる= BS モデル。実線は低表面重力と高表面重力を分ける経験線。 赤い方で線の下に PAL 5 BS がある。青い方で 低重力モデルが線の上に伸びている。 |

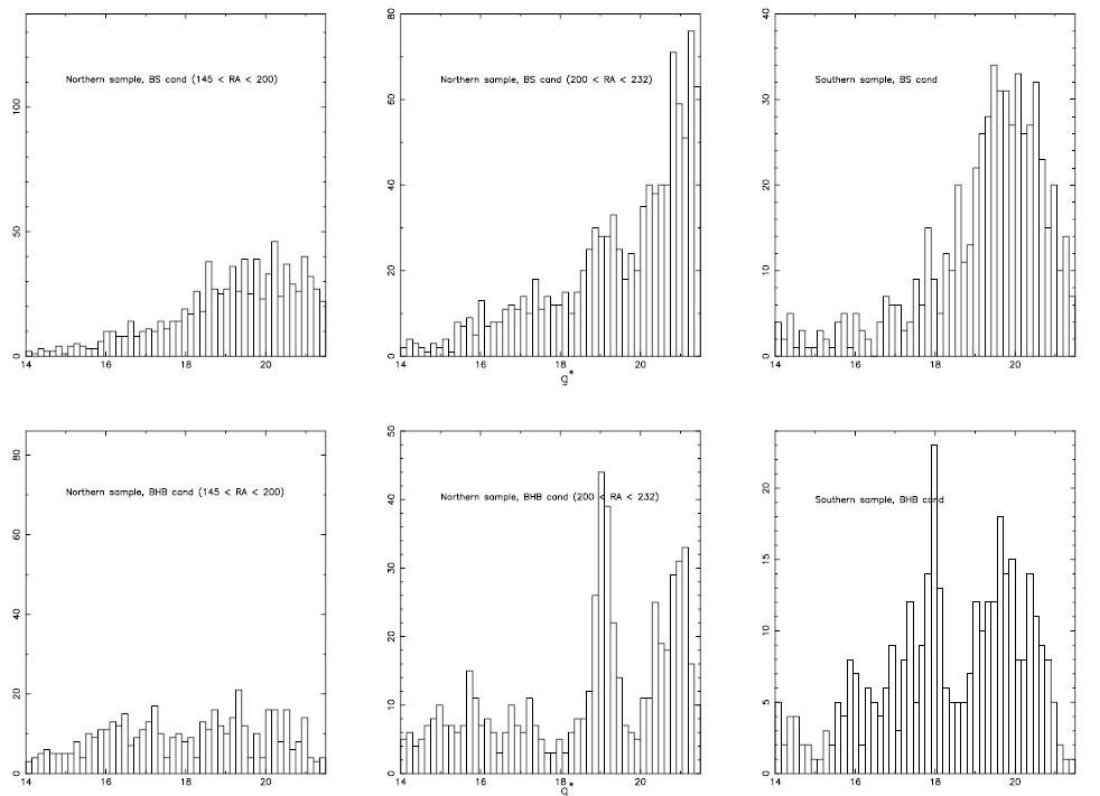

4.3.Aカラー星のサブサンプルBHB,BS の分離ウェッジ図図10の星にカラー分別を施した結果、北の 3126 星は 2041 BS 星 + 1085 BHB 星に分かれた。南は 674 BS + 408 BHB となった。図11には BHB, 図12には BS 星のウェッジ図を示す。  図11.カラーから選んだ BHB 星のウェッジ図。 北の g∗ = 19 と南の g∗ = 18 円弧は、Pal 5 の BHB と共に、はっきりと見える。 |

等級分布ヒストグラム 図13には北と南とで、BHB, BS 候補星の等級分布を示す。北の α < 200° (左)には特徴がないが、BHB の密度超過が北の α > 200° (中央) g∗ = 19 に見える。南の (右) g∗ = 18 にも密度超過がある。  図12.BS星のウェッジ図。遠い方の塊りは固有光度が暗いBSによる。 |

4.4.回転楕円体ハローのシミュレーション北方面の構造がバルジのためでないかを調べた。全く似ていない。 |  図15.c/a = 1, α = -3 のモデルハローの Mg = 0.7 BHB 星分布のウェッジ図。星密度の極大は b = 0 に近いがピタリではない。この 分布は図3と全く似ていない。 |

|

F型星 図16には F型星候補のウェッジ図を示す。南側には g∗ ∼ 21 に円弧が見える。これは BHB で g∗ ∼ 18 に 見えたのに対応する。 北側構造に対応する F 型星は検出限界より暗い。  図16.F型星候補 0.6 < u∗ - g∗ < 1.0, 0.1 < g∗ - r∗ < 0.3 のウェッジ図。数が多かったので、10 個に 1 個をランダムに選んだ。 南領域、 20° < α < 40° の F 型星は g∗ = 21.5 で A カラーの円弧と同じパターンを示す。 北側では銀河系ハロー星が圧倒して、塊りが見えない。あるとすれば g∗ = 22 - 23 のはずである。 | G 型星 図17には G 型星候補のウェッジ図を示す。南がわにも北側にも 構造の徴候はない。MV(G) ∼ 5 であるから、構造に 付随する G 型星は見えなくて当然である。この種族は銀河系のより近距離での 構造を調べるには有用である。  図17.G 型星候補 0.9 < u∗ - g∗ < 1.3, 0.3 < g∗ - r∗ < 0.4 のウェッジ図。数が多かったので、5 個に 1 個をランダムに選んだ。 低銀緯に行くと円盤の構造が見えてくる。A 型カラー星で見えたような円弧は 見えないが、見えるとすると g∗ > 24 のはずである。 |

|

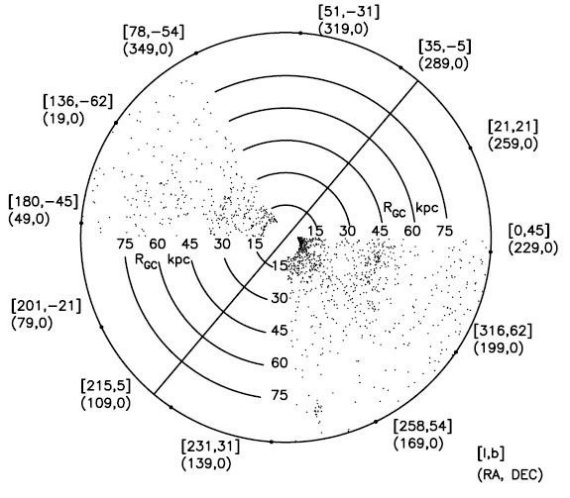

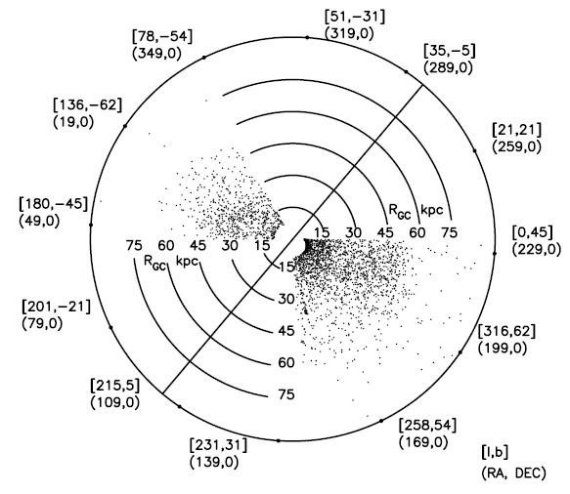

円弧の位置 GCまで 8 kpc を仮定して、各星に(α, d )から(α, RGC) の変換を施して図18、19を作った。太陽位置を (-8, 0, 0) とする 銀河系直交座標系では北円弧は (X, Y, Z) = (12, -13, 41) から (21, -5, 38) を 中心に (26,1,34) へと伸びている。南円弧は 33 kpc 離れており、(-18, 9, -25) から (-22, 6, -24) を中心に (-25, 3, -22) へ伸びている。このシステムでは Sextans は (-36, -53, 58), Pal 5 は (7, 0, 16) である。 円弧の質量 図13(左)から単位平方度当たりのカウントを背景カウントとして採用する。 その上の部分を円弧成分とみなし、北円弧には 200 個の BHB 星が属するとした。 Pal 5 には5個の BHB 星が存在する。Djorkovski, Meylan 1993 の球状星団テーブル から Pal 5 の質量を 1.5 × 105 Mo と推定する。この関係を 用いると、北円弧の質量は 6 × 106 Mo となる。この値は RR Lyr からの値と合致する。Ivezic et al 2000 は北領域内に 50 % の検出効率で 80 個 の RR Lyr を検出した。これは Pal 5 と比べると 160 対 5 となり、先の 200 対 5 と対比される。 ちょっと判らないぞ。RR Lyr と BHB は同じものを別の 方法で探したのか?それとも別種だが、同じくらいの数が期待されるのか? 南円弧には 60 BHB があり、それから質量 2 × 106 Mo が 期待される。  図18.R.A. と銀河系中心距離の BHB 星ウェッジプロット。 R,A. は太陽から見てで、銀河系中心距離は 銀河系中心から見てで、同じグラフに突っ込めるのか? 北では R = 46 kpc, 南では R = 33 kpc に集中が見える。R = 80 kpc に Sextans が見える。α = 194°, R = 50 kpc の構造が 何かははっきりしない。これらの差はおそらく種族の違いに起因しているのではないか。 |

BS 対 BHB 比 Pal 5 では BS : BHB = 7 : 5 = 1.4 : 1 である。北円弧では BS は 図13 (左)を背景として、 450 BS が属する。したがって、 BS : BHB = 450 : 200 = 2.2 : 1 となる。しかし、BS は検出限界に近いので実際の比はずっと大きいだろう。 南円弧では BS : BHB = 380 : 60 = 6 : 1 となる。ただし不定性は大きい。 星流の起源 円弧はハロー中の星流であろう。ハローは銀河系より小さな天体の破壊または 降着で形成された, Majewski 1994 という考えもある。Majewski, Munn, Hawley 1994 は北銀極の 4 - 5 kpc 上にハロー星が 6 - 10 個集まった塊りを見出した。 それらは同じ視線速度と固有運動を持ち運動群を形成している。Helmi, White 1999 は衛星銀河の破壊をシミュレートして、ハローの位相空間中の拡散を調べた。彼らは ハローが 300 - 500 の星流から構成されているのではないかと提唱した。 21 cm 高速度雲 21 cm 高速度雲との対比からは相関が見えなかった。 円弧の星 結局、北円弧では BHB, BS 星、南円弧では BHB, BS, F 型星 が見つかり、それらは 球状星団その他の銀河系種族から大きく外れるものではない。質量は球状星団より 大きく、衛星銀河の数分の一である。したがって、U Min や Draco のような 70 kpc 付近ににある矮小楕円銀河、現在の中心密度がその広がりから予想されるよりずっと 高い、が円弧の星を供給したのではないか?  図19..R.A. と銀河系中心距離の BS 星ウェッジプロット。 Mg(BS) = 2.7 を仮定した。北で R = 46 kpc, 南で R = 30 kpc に緩い構造が見える。 |

|

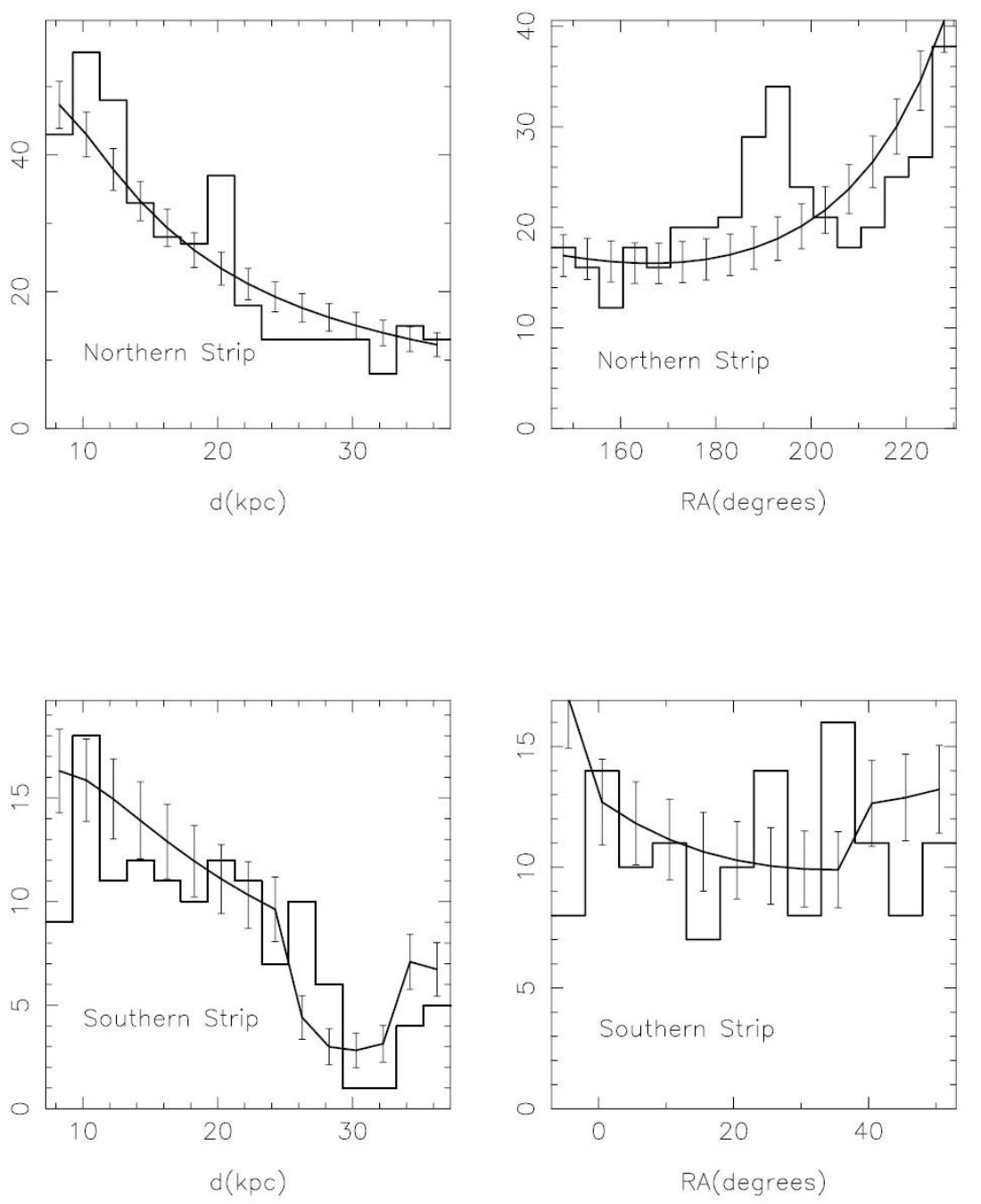

BHB 星へのフィット 円弧に属する A 型カラー星の数は 滑らかな背景の星と同じくらいである。 4.3.説で用いた方法で BHB 星を分離して単純な α と a/c のみをパ ラメターとする回転楕円体ハローにフィットしてみよう。図20は BHB 星を 8 kpc < d < 40 kpc でフィットしたものである。 再尤法で決めたパラメターは α = -3.2 &plums;0.3, c/a = 0.65 &plums;0.2。 |

外側と内側でハロー構造は違うか? 分光によるもっと正確な BHB の決定と数を増やすことで R < 40 kpc のハローの 構造が明らかになるであろう。しかし、もし外側ハローでは星流の寄与が大きいと したら、単純なパラメターフィットではハロー全体の質量構造を明らかにするには 不十分である。 |

|

1.A カラー星サンプル A カラー星 4208 個は g∗ = 19.5 まで一様で、 22 等まで 拡がっている。このサンプルを使い R = 60 kpc までのハロー構造を調べた。 2.円弧構造の発見 A カラー星の等級ー赤経図には北側で (α, δ) = (220°, 0°) に 30° に及ぶ円弧を発見した。Ivezic et al 2000 の 80 RR Lyr 星での 集合はこの構造を確認するものである。南側には第2の円弧が 20° に渡って 検出された。 3.Pal 5 の A カラー星 Pal 5 の BHB 星と BS 星の等級差が2等であることから2重アークの原因が判った。 |

4.分光 8天体の分光の結果、低重力の BHB 星と高重力の BS 星を確認した。 5.円弧の位置と質量 Mg(BHB) = 0.7 から円弧までの距離を決めると、北円弧は銀河中心 から 46 kpc, 南円弧は 33 kpc であった。質量は 6 × 106 Mo, 2 × 106 Mo である。これはハローの可成りを占める。 6.ハロー構造 円弧成分を除いたあとの BHB 星に 2 パラメターハローをフィットする。 再尤法で決めたパラメターは R < 40 kpc で α = -3.2 &plums;0.3, c/a = 0.65 &plums;0.2 である。しかし、円弧が R > 30 kpc で支配的であることを考えると、外側ハローの構造は 異なるかも知れない。 |