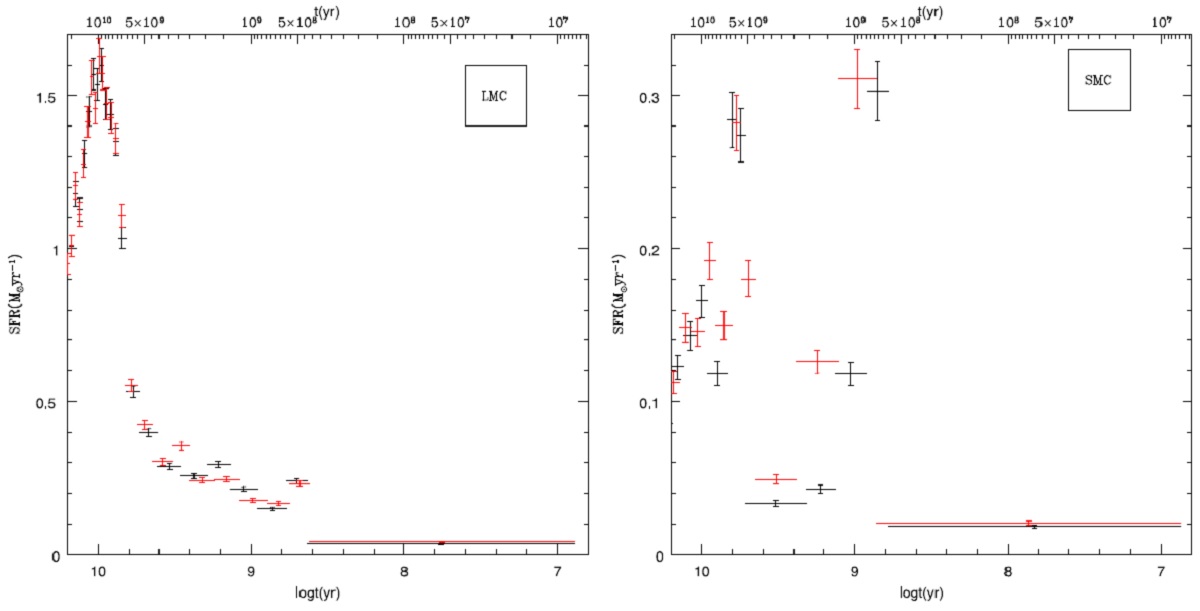

| LPVs K-計数から LMC/SMC の SFH を導いた。それらの星の K-等級から、 誕生質量と年齢を導き、そうして SFH を得ることができた。LMC では 10 Gyr 昔に一度、 1.5 Mo/yr の星形成活動が起き、その後は 0.2 Mo/yr の活動が 続いてきた。 LMC バーでは第2の星形成活動が 3 Gyr 昔に始まり、 0.5 Gyr 昔まで続いた。 |

SMC においては、二つの星形成活動が見られる。一つは、6 Gyr 昔 0.28 Mo/yr

で、もう一つは 0.7 Gyr 昔に 0.3 Mo/yr のピークがあった。この第2ピーク

の方は LMC でも見られ、相互作用の結果かも知れない。第1星形成期が異なる

ことは二つが対になって誕生したのではないことを示唆する。

(式8は乱暴すぎる ) |

|

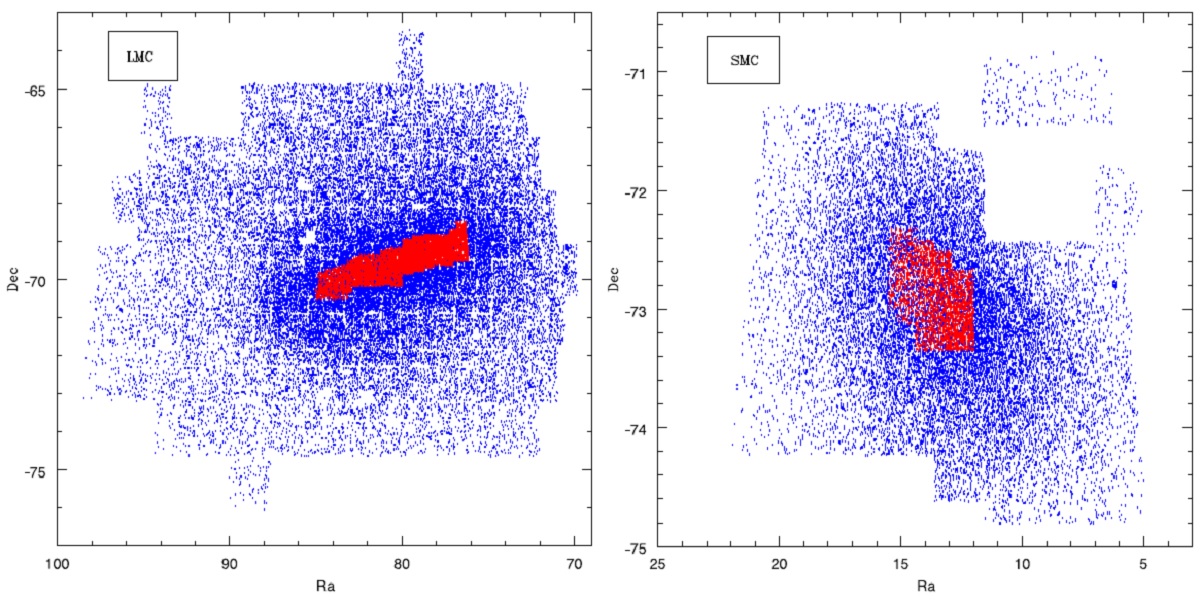

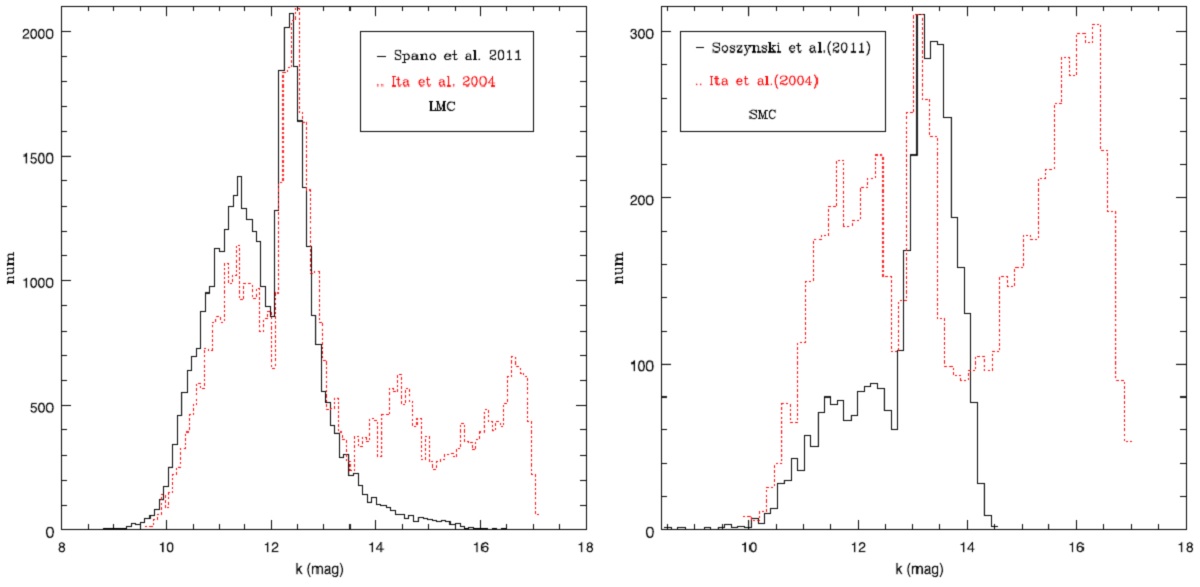

Spano カタログ LMC では Spano11, SMC は Soszynski11 の LPV カタログを使う。Spano11 が使う EROS-2 サーベイは red と blue の2バンド同時測光で、 88 deg 2 という圧倒的に広い範囲を掃き、 856,864 変光星を探知した。 内 43,551 星が LPVs とされた。 |

Ita カタログ ダスティ星の観測には赤外観測が向いている。 LMC 中心部を比較観測する 目的で Ita04 カタログを使う。Ita カタログには LMC 8852, SMC 2927 変光星 が載っている。我々は系列 C の星と、周期が一つしか与えられていない系列 D の星を使用する。 |

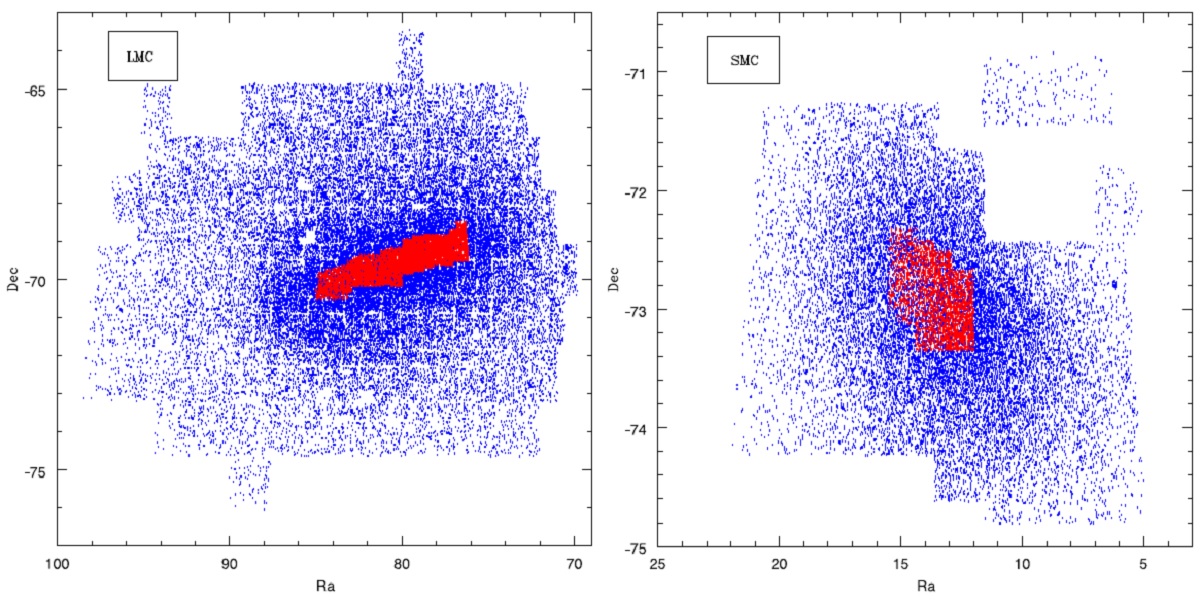

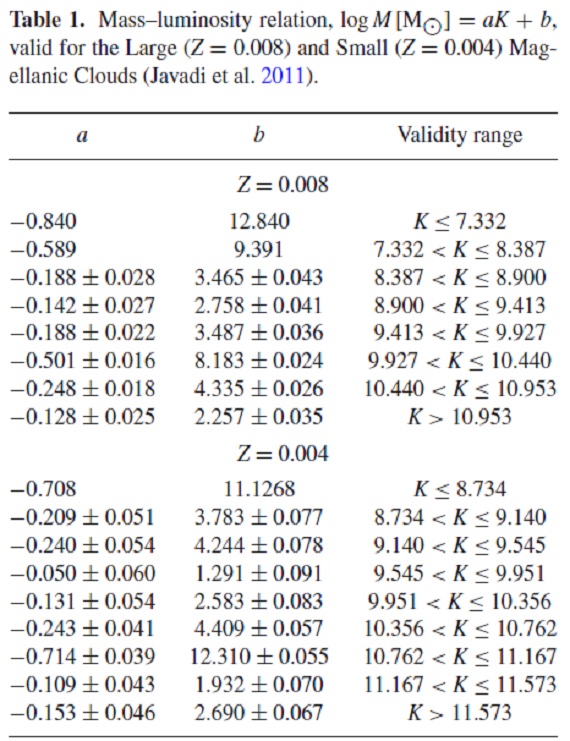

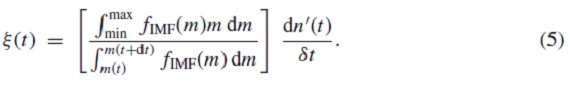

表1.質量・光度関係。log(M/Mo) = a K + b Javadi et al. (2011) より。 基本式 星形成率 ξ(t) は下の式で与えられる。  3.1.K-等級から 年齢 へ3.1.1.(星周)減光補正星からの光は星間・星周減光を受ける。減光補正式はKo = K + a(1.25 - (J-K)) (8) (テクストでは左辺が K のままだったり、 "a"、負?、 の値がどこに載っているか記述が無かったり、"sloppy" がピッタ リの論文。 J-K=1.25 が星本体のカラーと仮定す ることになるが、これは C/M 境界のカラーか、またはそれより青い M-型星 のあるスペクトル型のカラーではないか?戻し過ぎになると思う。 すると、Ko を明るく見積もり過ぎ、つまり質量を大きく、年齢を若くし過ぎる。) |

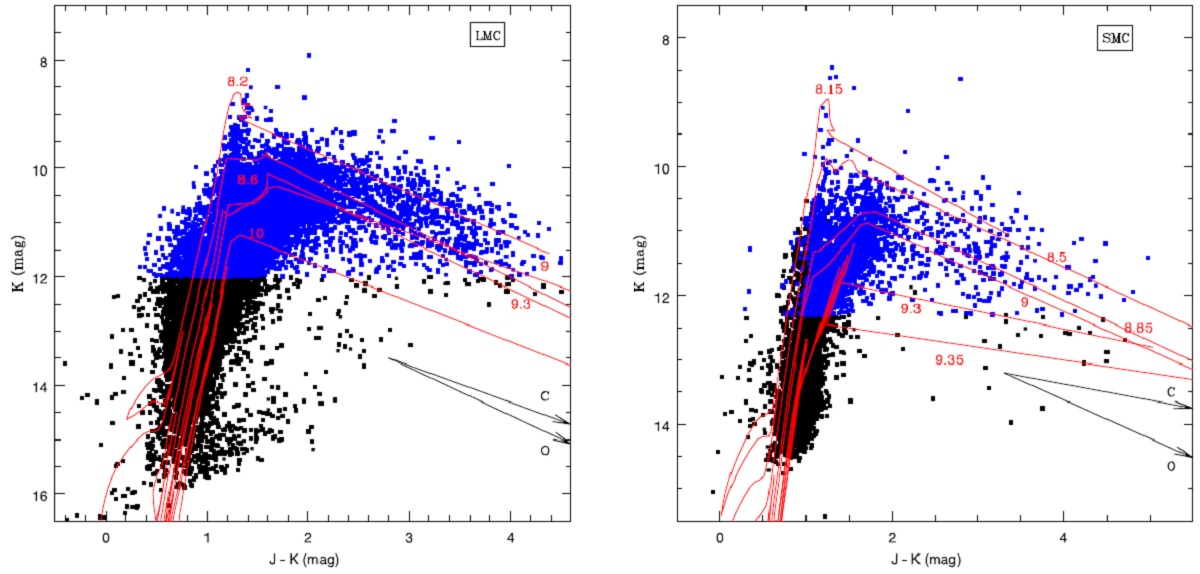

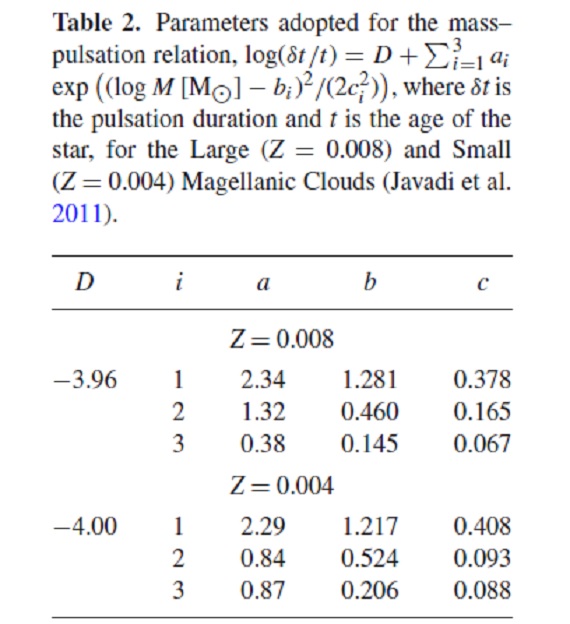

表2.質量 M ・変光期間 δ 関係. t=星年齢。 log(δ/t)=Σaiexp{[log(M/Mo)-bi]2 /2ci2} の係数。Z = 0.008 (LMC), Z = 0.004 (SMC)。 M = 1.5 - 4 Mo は炭素星になると 考えられる。M > 4 Mo は HBB の結果 O-リッチのままである。 そこで、まず全ての星に炭素星ダストの赤化補正を行う。こうして得られた K- 等級が 1.5 - 4 Mo 星の領域に入ったら。そのまま、そうでなかったら改めて 酸素性のダストで減光補正を行い、質量を定める。図3にはこうして決めた 質量から作った質量関数を示す。念のため逆の手順で行った結果も示す。 3.2.脈動期間変光期間 δ質量 M の星の変光期間 δ には Javadi et al. (2011) から採った、次の多重ガウシャン表示式を採用した。 t=星年齢である。 log(δ/t)=Σaiexp{[log(M/Mo)-bi]2 /2ci2} Z = 0.008 (LMC), Z = 0.004 (SMC) を想定している。 式の係を表2に示す。距離指標 μ = 18.5 (LMC), 18.9(SMC) を用いた。 マスロス期間を 1/10 にして SFR を 10 倍に直す! Javadi et al. (2013) は M33 でこうして定めた SFR が他の方法で決めた値の 1/10 となることを示した。 この不正確さは "integrated mass loss" と誕生質量との対応の悪さによる。 "integrated mass loss" って何のこと? Ko へ戻す時の J-K の事かな?前にも書いたが、一律に J-K = 1.25 に戻すのは 無茶だ。 マスロス収支と SFR の双方を観測と合わせるためには、 Marigo et al. (2008) のモデルで使われている脈動期間を 1/10 にする必要がある。これはかなり 確実な結論であり、こうして、われわれは自分たちの仕事にこの 1/10 ファクターの補正を施す。 |

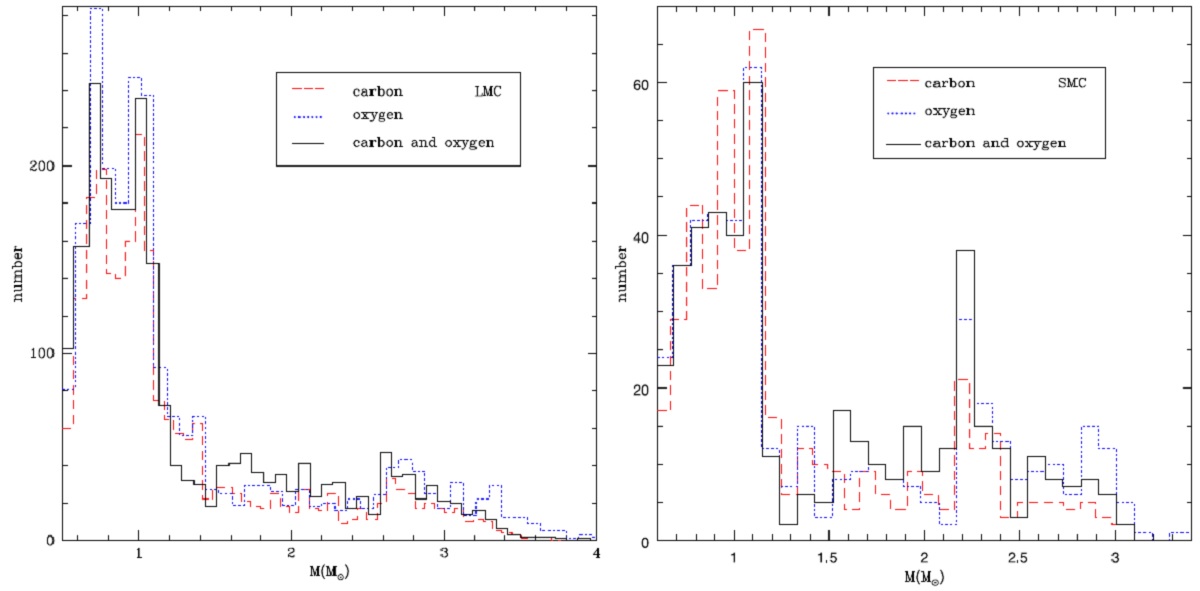

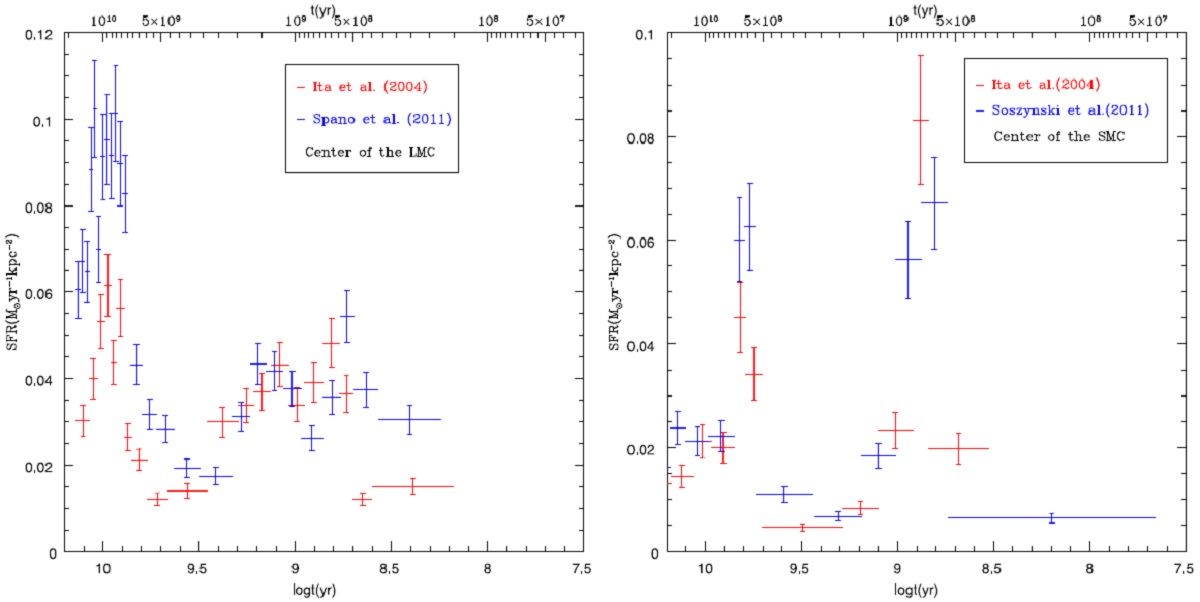

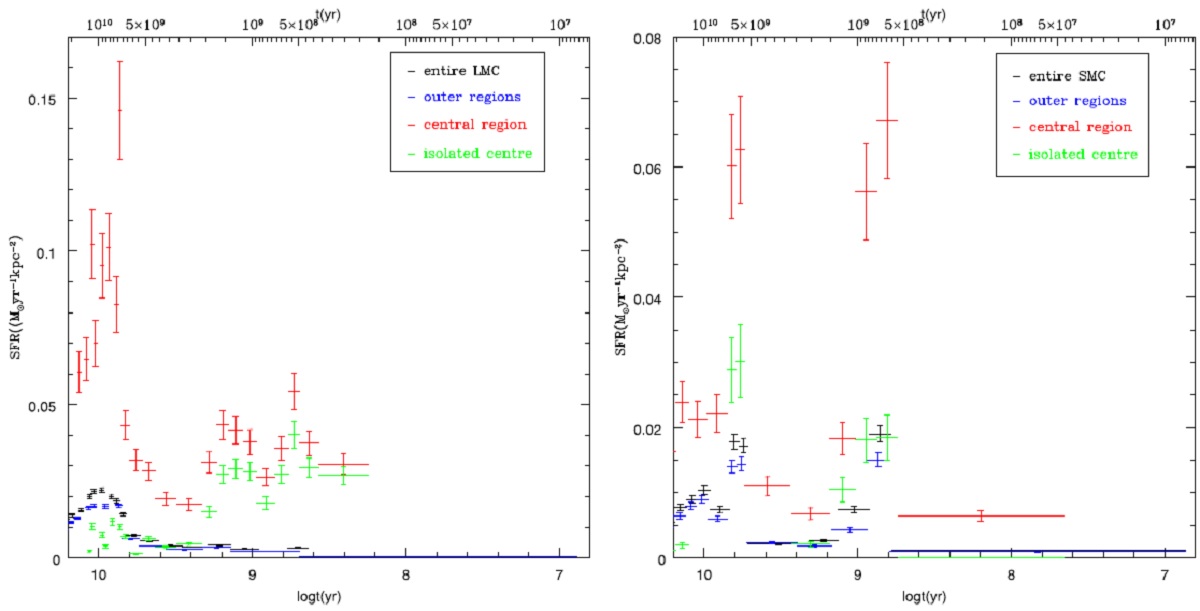

4.1.マゼラン雲全体の SFHこうして SFH を導いた。そこではポアソン分散を等しくするため、星の数が 一定のビンに分けて解析した。図4は C-リッチ、O-リッチ両方の赤化補正 を行った場合についての SFH を示す。双方間に大きな違いはない。水平線は ビンサイズを縦線は統計エラーを示す。 | 図4左=LMCでは 10 Gyr 昔に強い 星形成期 1.6 Mo/yr が起き、過去の星形成量 2.2 1010 Mo の 89 % がこの時期に生まれている。図4右= SMC の場合、全形成量 4 108 Mo の内、6 Gyr 昔に 0.28 Mo/yr で 82 %, もう一つの活動期 0.3 Mo/yr 11 % が 0.7 Gyr 昔に起きている。これらの結果は Weiszo et al. (2013) の結果とも合う。 |

4.2.マゼラン雲中心領域の SFHカタログの完全性図5に規格化した Ita04 の K-光度関数を示す。最も明るいピークは AGB に よる。LMC で K = 12, SMC で K = 12.7 の第2ピークは TRGB である。 Ita04 は深いのでその先にセファイドのピークも見える。ただし、LMC AGBs を扱うにはより浅い Spano11 カタログで十分である。注意しておくと、この カタログは可視変光星リストに 2MASS を合体させたものである。一方、SMC に関しては、 Soszynski11 より Ita04 カタログの方が完全である。 LMC 中心領域の SFH LMC 中心領域の SFH は Ita04 カタログを用いて導かれた。そして overlapping 領域は Spano11 から導いた。 |

(ここの部分の英語が酷いので意味が はっきりしない。どうも Ita04 部=図1の赤い領域、を Ita04 と Spano11 のデータから、二通りの SFHs を出したという意味らしい。 ) 二つの活発な星形成期が見える。一つは 10 Gyr 昔で、バーの質量比 48 % が この時期に作られた。もう一つは 3 Gyr 昔で 500 Myr 昔まで続き、 30 % を 形成した。 SMC 中心領域の SFH SMC 中心領域の SFH も Ita04 を基に導かれ Soszynski11 からの SFH と較 べられた。二つの星形成期, 49 % が作られた 6 Gyr 昔と 12 % が作られた 0.8 Gyr 昔、が認められた。 |

|

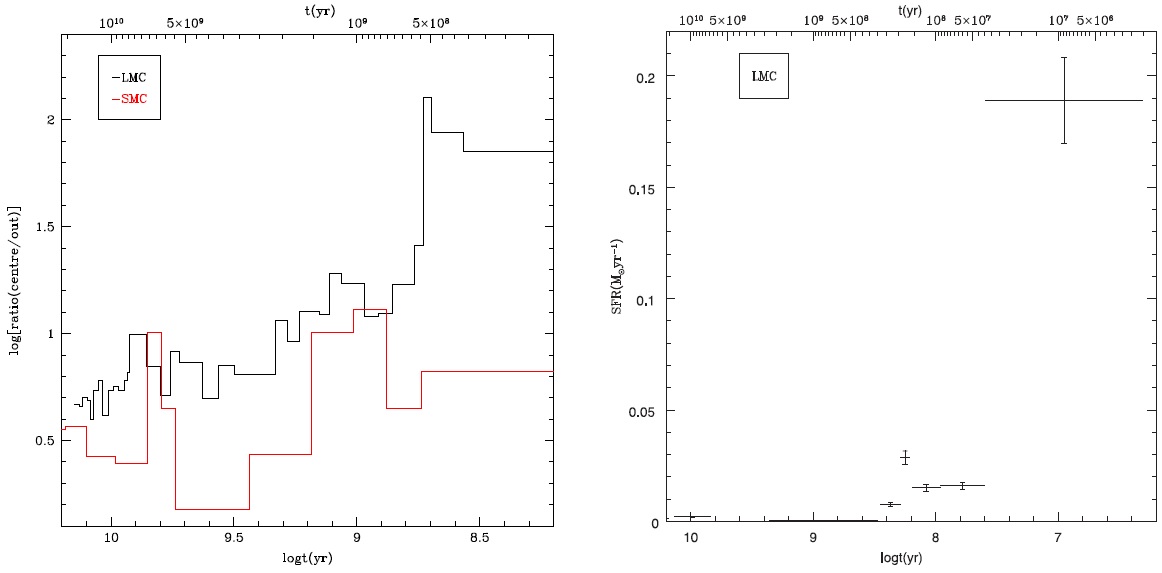

LMC と SMC での SFHs の違い LMC の主星形成は 10 Gyr 昔に起こったが、 SMC ではそれが数 Gyr 遅れた。 SMC で星形成が遅れたのは M 33 と同じく、総質量が小さいためでは ないか。 Javadi et al. (2011) これは LMC と SMC は一緒に誕生したのではないと考えると理解しやすい。 第2ピーク LMC 中心部の第2ピークは Smecker-Hane et al. (2002) でも報告されている。中心部分の SFR から周辺部の SFR を差し引いて バー部分を浮き上がらせると、バーが数 Gyr 昔に形成され、ごく最近= 0.2 Gyr 前まで星形成を継続してきたことが明らかになった。しかし、 SMC の第2ピークはもっと鋭く、 0.7 Gyr 昔に起きている。実際、 LMC にも類似のピークが認められる。この第2ピークはバー自体の 星形成活動とは異なる。このいわゆる 700 Myr 活動は Bekki, Chiba (2005), Indu、Subramaniam (2011) により潮汐作用の結果として解釈されている。 |

最近の SFR t = 100 Myr より新しい星形成は明るい星がサチッて仕舞うためにデータが ない。しかし、 Ulaczyk et al 2013 は明るい星のカタログを発表した。 それにより図9のような最近星形成史が得られた。 t = 5 Myr で SGR = 0.19 Mo/yr と最近数 Gyr と同じくらいの値が得られている。 変光期間を 1/10 にする 変光期間を 1/10 にするという補正を加えることにより、我々は Harris, Zaritsky 2004, 2009 や Cignoni et al 2012 と同程度の SFR に達する。しかし、パドヴァグループの最近の研究 Girardi et al 2013 は TP-AGB 期間を大幅に過大評価していたことを明らか にした。こうして、われわれの方法が銀河の進化のみならず、恒星進化 モデルの改善にも役立つことが判った。 |