| LMC 円盤とバーの2か所で WFPC2/HST の V, I 画像を取った。 V = [19, 23.5] の主系列光度関数、レッドクランプと水平枝形態学、二領域からの微分ヘス図 は全て円盤とバーが異なる星形成史を経たことを示す。円盤の星形成史は比較的 なだらかで過去 15 Gyr の間継続してきた。 | 一方バーの星形成史は中間年齢での星形成現象が支配的であった。パドヴァ 等時線と仮定したメタル・年齢関係を用いて、光度関数を解析した結果、 バーでは強い星形成が 4 - 6 Gyr と 1 - 2 Gyr に起きたことがわかった。 それらは星質量の 25 % と 15 % を説明する。円盤では若い星形成がやや強い。 4 - 6 Gyr 星形成はバー形成に伴うものである。 |

|

バー領域 星団 HS 275 (α, δ) = (5h24m, -69°46') に近く、 バー光学中心に近い2つの WFPC2 視野から成る。 |

円盤1領域 LMC 中心から 1.7° 南西方向、バーの短軸上にある。星団 SL 336 (α, δ) = (5h14m, -71°13') に近い 10 WFPC2 視野 から成り、バーとほぼ同数の星を確保した。 |

|

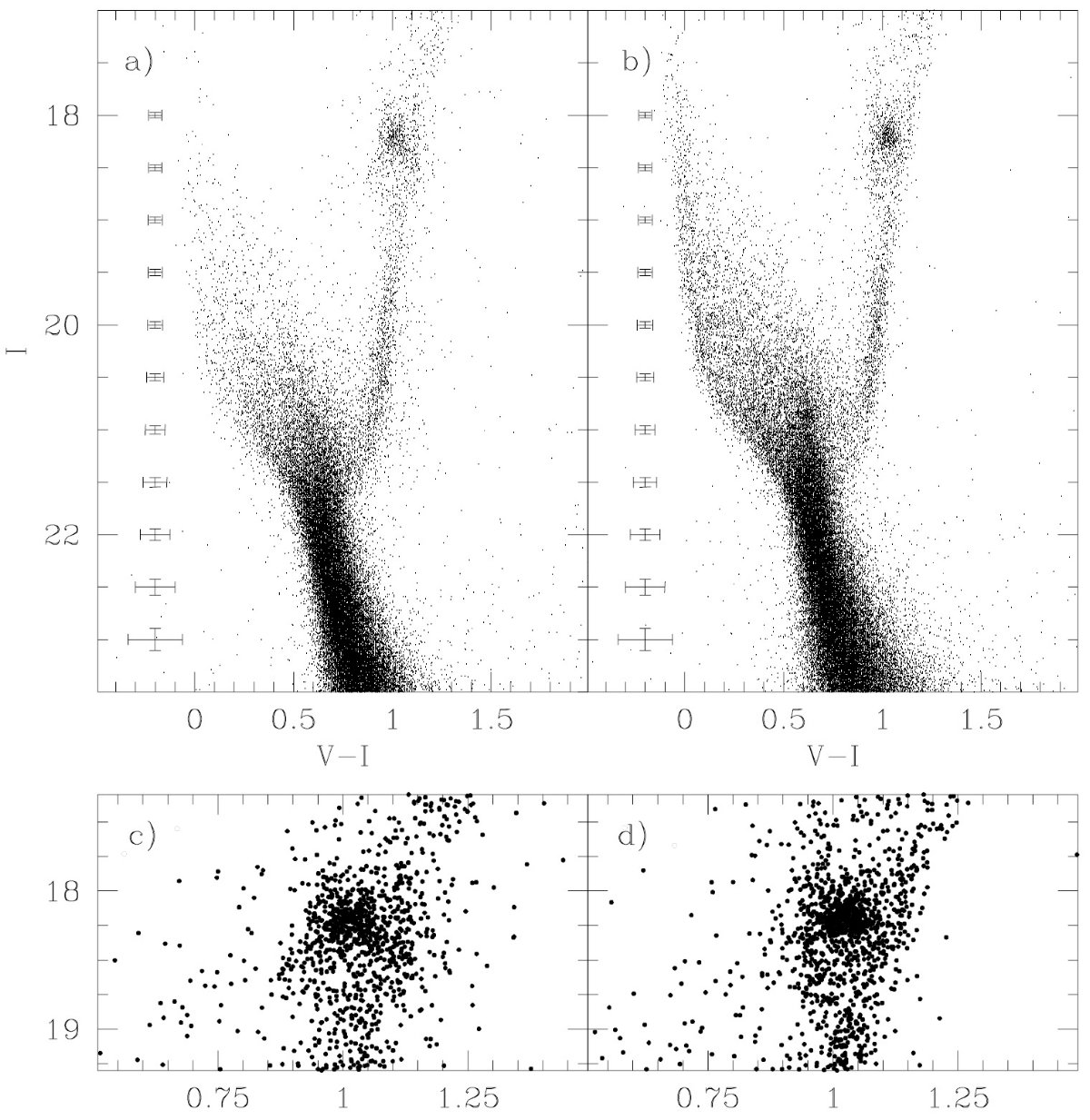

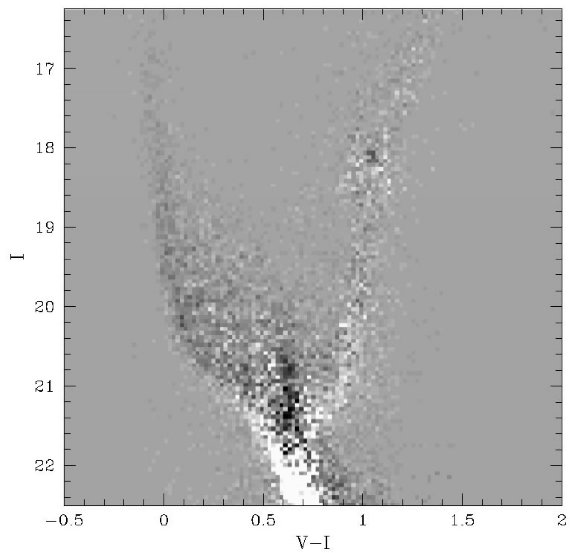

図1は主系列ターンオフから 2.5 mag 深くまで達している。測光完全度は I ≥ 24.0 で 50 % 以下に落ちる。 I ≤ 18.0 では飽和が起きる。二つ の CMD は大体似ているが差もある。 差 バーでは I ≤ 20.5 の主系列が ZAMS により近く集中している。これは 若い星の割合が高いからである。飽和の結果、 t ≥ 0.2 Gyr の MSTO まで しか測れないことを注意しておく。 |

円盤1の赤い水平枝星、(V-I) = [0.6, 0.9],

I = [18.5, 19] の数は少ないが、バーよりも多い。これは低メタルで古い (t

≥ 10 Gyr) の星が円盤に較べバーに少ないことを意味する。レッドクランプ

の形態学も大きく異なっている。最も重要な違いは、バーには V-I = 0.65 の

星が I = [20.5, 21.5] に大きな超過を示していることだ。

距離、赤化、進化モデル これ等の違い自体は距離、赤化、進化モデルに無関係である。しかし、定量 的評価のために、それらの数値が必要となる。そこで、円盤の E(B-V = 0.03, バーに対しては E(B-V) = 0.05, (m-M)o = 18.5 を採用する。レッドクランプ と下部主系列のカラーからは、両者が似た平均メタル量を持つことが推察される。 円盤1の 39 赤色巨星からの平均メタル量は [Fe/H] = -0.6 であった。 |

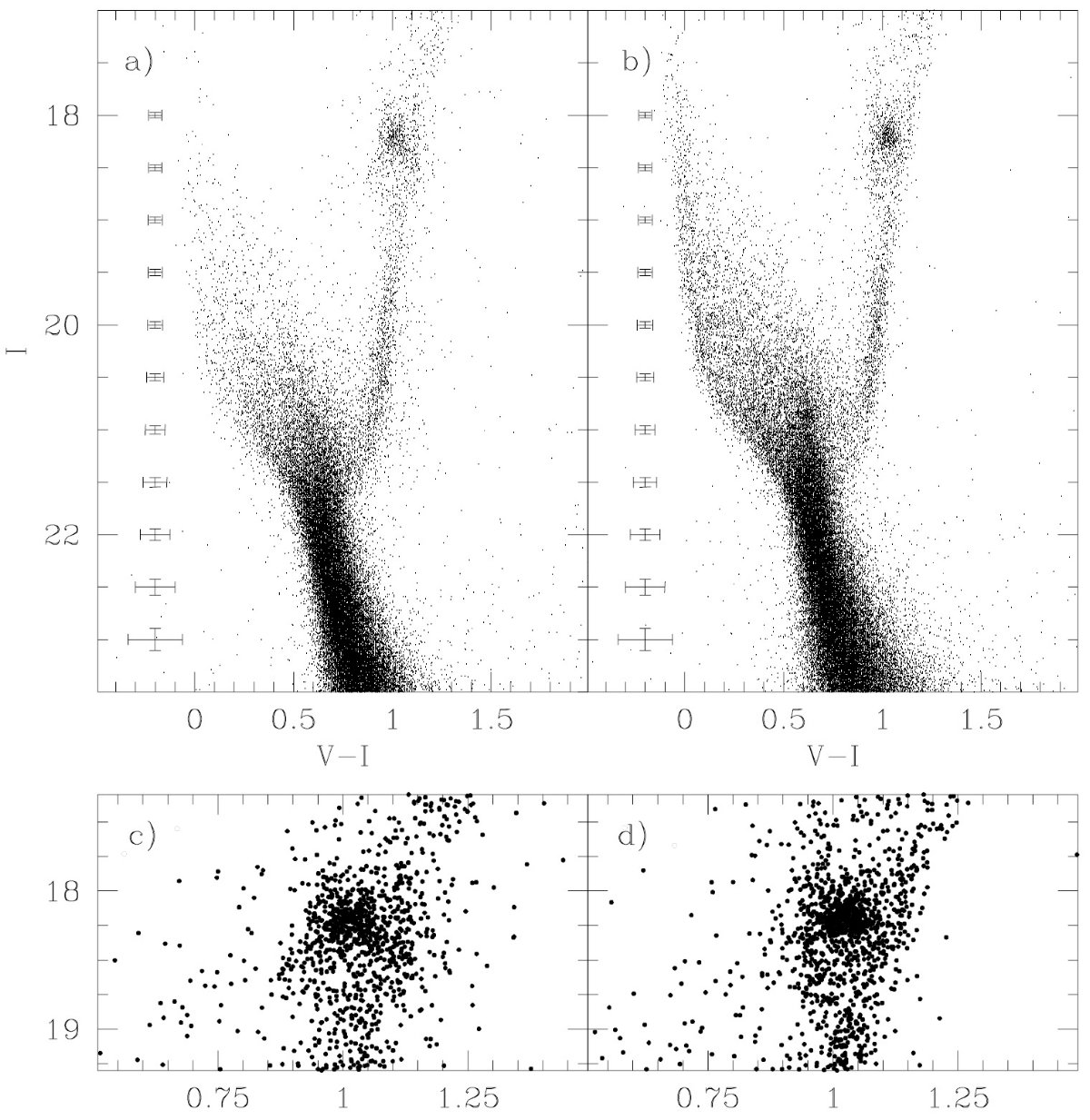

図2.バーと円盤1の主系列光度関数。破線=不完全度の補正なしの生データ。 区分サイズは 0.05 mag. 光度関数は両者同じ数になるよう規格化した。 縦座標のゼロ点は、バー観測の領域で定めた。(?)矢印は星形成の活発化 を示す光度関数の勾配変化を示す。 主系列光度関数の特性 図2に二か所の主系列光度関数を示す。単位は (星数/mag/deg2) である。星数には検出率の補正を加えた。非補正の生データを破線で示した。 エラーバーはポアソンエラーである。図から、 (1)両方の LF には V = 22.2 で折れ曲がりがある。これは最も古い MSTO で 10 Gyr 以前に当たる。折れ曲がりは地上観測で得られたより暗い等級で 起きている。この等級でさえ、精密測光に宇宙観測の高角度分解能が重要である ことを示す。 (2)バー LF は円盤1より緩い。若年と中年の星がバーに多いことを意味する。 (3)バー LF はデコボコが多く、突発的星形成がバーデは複数回起きたらしい。 光度関数のとげとげ バー光度関数には V = 21.5, 20.6, 19.7 にとげがあり、星形成率の大きな 時間変化を示す。円盤1にも小さな変動が見られる。注意すべきは、バーの V = 21.5 mag にあるとげに対応する構造が円盤1の方には全く見えないこと である。これは LMC で最初の星が形成されてから数 Gyr 後にバーで大きな 星形成が始まったことを意味する。 年齢・メタル量関係の修正 光度関数から星形成史を導くには次の3つが必要である: (1)初期質量関数 (2)星進化モデル (3)年齢・メタル量関係 初期質量関数は Kroupa, Tout, Gilmore 1993 を、進化モデルはパドヴァグル ープ Girardi et al 2000 の内挿値を、 Pagel, Tautvaisiene (1998) の年齢・メタル量関係を用いた。 |

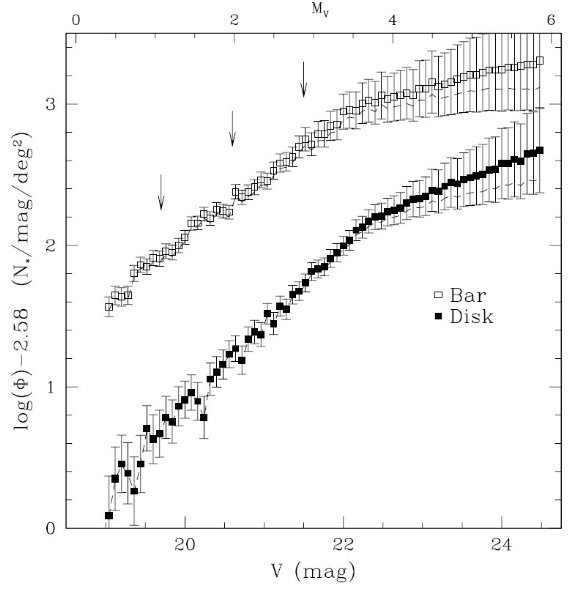

図3.バーと円盤1の主系列光度関数。実線=一定星形成率のモデル光度関数。 上側破線= τ 8 Gyr の指数関数型減衰星形成率でのモデル光度関数。 下側破線= τ 4 Gyr の指数関数型減衰星形成率でのモデル光度関数。 ただし、観測 CMD をモデル CMD と較べると、 観測からはモデルが予想したほど多数の低メタル星がないことが判る。つまり、 観測赤色巨星枝は予想より巾が狭く、赤い。また予想される青い水平枝星を 欠いている。CMDに観察される低メタル星の欠如は、円盤1領域での分光 観測に Z ≤ 0.001 の星が殆どなかったことからも支持される。そこで、 t ≤ 10 Gyr に対しては、 Pagel, Tautvaisiene (1998) を使うが、 t > 10 Gyr では Z = 0.003 に固定する。 モデルの光度関数 図3には観測とモデルの光度関数を比較する。モデルは3種類で、第1は t = to (14.2 Gyr) 以降星形成率一定、第2,3は e-(t-to)/τ の指数関数型で τ = 8 Gyr と 4 Gyr を採用した。比較のため、モデル 光度関数は V = [22. 24] で観測と同数になるようにした。モデル1は log Φ(V) ∝ 0.51 V を与える。円盤1の光度関数は V = [20, 22] で log Φ(V) ∝ (0.54±0.04) V であり、モデル1、2と合う。 それに対し、バーでは log Φ(V) ∝ (0.42±0.03) V である。 レッドクランプ 図1(c) と (d) から、円盤1レッドクランプは Ic で 0.02 mag 暗い。 これは円盤のレッドクランプの方が古いことを示唆する。この結論は円盤 1レッドクランプが暗くて青い側に伸びていることからも支持される。 対照的にバーのクランプは青側で I = [17.4, 18.8] の垂直構造を示す。 これは Z = 0.008, t = 1 Gyr の恒星種族の特徴 Girardi 1999 である。 このメタル量は LMC の若い種族 [Fe/H] = -0.3 に適当な量である。 |

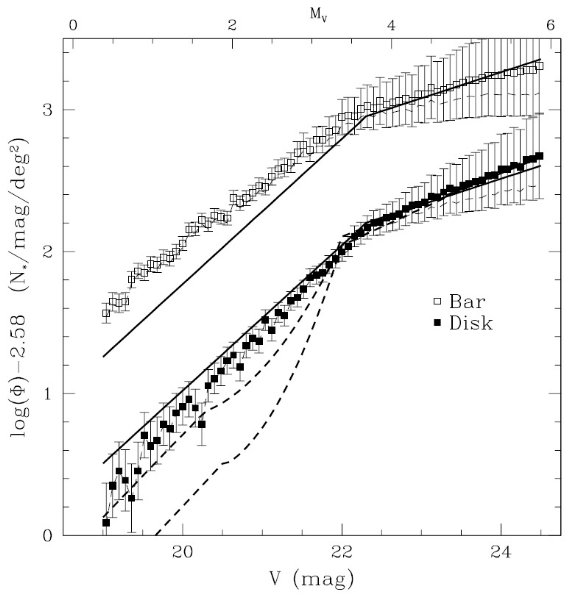

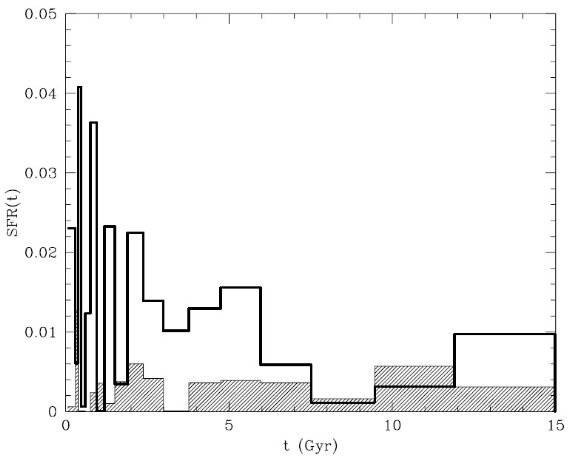

図4.差分ヘス図。黒=バーの方が多い。白=円盤が多い。年齢 4 - 6 Gyr の 星がバーで多いことが明らかに分かる。 差分ヘス図から分かること バーに若い、突発的星形成で出来た星が多いことは図4の差分ヘス図から明 らかである。 CMD は V-I で 0.02 mag, I で 0.05 mag に区分され、総数を 揃えてから差し引かれた。各区分内の差はそのポアソンエラーで割られて図示 された。円盤1領域には暗い準巨星 I = [20.8, 21.6], (V-I) = [0.7, 1.0] が多く、I ≥ 21.4 主系列の青い側で圧倒的に強い。これは円盤に古く低メ タルの星が多いことで説明できる。 星形成史の作成 採用した距離、赤化、初期質量関数、恒星進化モデル、年齢メタル量関係か ら、等時線にモンテカルロシミュレイションを施して作るモデル光度関数を 観測光度関数に χ2 最小化フィットして、円盤1とバーの星形 成史を導ける。その結果を図5に示す。 |

図5.主系列光度関数から導いた星形成史。太実線=バー。 斜線=円盤1の10倍。単位 Mo/yr/deg2. バーの突発星形成 バーでは t = 4 - 6 Gyr に大きな星形成が起きた。それはこの期間に Z = [0.004, 0.008] から増加したと仮定しての話である。バーのメタル量進化は 良く知られていない。そしてこれがバーの爆発的星形成の時期と規模を抑える 上で障害となっている。この 5 Gyr 星形成は図4に見える I = 18.1, V-I = 1.05 のレッドクランプを作っている。この 2 Gyr の期間中星形成率はそれ以前 の少なくとも2倍であった。バーは t = [1, 2] Gyr にも強い星形成を起こした。 星形成はその後も強かったらしいがサチュレイションのため過去 0.2 Gyr の星 形成ははっきりしない。 バーと円盤の星形成史 バーでは質量比で 35 % の星が 3 Gyr より若く、 71 % が 7.5 Gyr より若 い。円盤1ではそれが 19 % と 41 % である。t = [7.5, 15] Gyr にバーでは 29 %, 円盤では 59 % が形成されている。バーの表面密度は円盤1の5倍で ある。しかし、 t > 7.5 Gyr の星に限ると、表面密度の比は 2.7 倍に 落下する。この比は円盤のスケール長を 2.5° とした時期待される表面 密度比の 2 に近い。したがって、バーと円盤は t > 7.5 Gyr では共通の 星形成史を持っていたのかも知れない。 円盤1は t > 3 Gyr では穏やかな(ファクター<2)星形成史を持って いた。t = 2 Gyr からは星形成率が穏やかな増加を示す。これはバーと対応する。 |

|

バーと円盤の星形成史の比較 我々のデータはターンオフの先まで及ぶ最大のサンプルである。主系列光度 関数の解析から円盤とバーの星形成史を比較した結果、7.5 - 15 Gyr では 両者は似た星形成史を有することが判った。しかし、バーは 4 - 6 Gyr と 1 - 2 Gyr に強い星形成期を迎えるが、円盤はほぼ一定の星形成史を示す。 バーの形成 バーの 4 - 6 Gyr 星形成はバー形成に伴うものと考える。この時期は LMC, SMC, MW が強い重力相互作用を行った Gardiner, Sawa, Fujimoto 1994 と考 えられるので興味深い。我々は 4.5 Gyr 昔に LMC が最銀点を通過した際に潮 汐力が LMC ガス円盤に不安定性を引き起こし、それがバーの形成に結びついた と考える。その潮汐作用の期間にバーに流れ込んだ大きなガス流がバー軌道 を描く大量の星を形成したのである。 |

古い星が多いという説が多い Elson, Gilmore, Santiago 1997 は円盤とバーの境付近の一領域を観測し、 バーは 1 Gyr 昔にできたと提唱した。彼らは CMD 上の副構造を外側円盤の それと比較して、円盤に帰属させたりバーに帰属させたりした。しかし、その 点に関しては我々の図4の方が丈夫である。Andeberg et al 1997 はバー中央 の解析から多数の古い星を見つけ、星形成が t = [0.5, 2] Gyr で中断したと した。しかし彼らのサンプル数は少なく、統計誤差が大きい。Olsen 1999 は 幾つかのバー領域の観測から、バーは 4 Gyr より古い星が支配的であるとした。 我々はそれらより大きなサンプルに基づいて、それを 5 Gyr 星形成強大期の 星と説明できる。この時期は Olsen99 の図13, 14 にも認められる。しかし 我々は 5 Gyr より以前に関して、 Olsen99 より滑らかな星形成史を導いた。 Holtzman et al. (1999) は我々のバー領域のすぐ隣の WFPC2 画像の解析から Olsen 1999 と類似の結論 に達した。彼らは我々と同様に差分ヘス図を用いた。彼らが我々より多くの 古い星を得たのは、彼らのサンプル数が少ないためだったのか、他に原因がある のか今後究明したい。 |