| HST archival を用いて LMC/SMC の 4 Gyr 以前の SFHs を調べる研究の予 備報告である。HST/WFPC2 による CMD は地上観測より 2 mag 以上深い。 特に LMC バーの様に混んだ領域で HST は優れている。SMC 7 領域、LMC 8 領域で CMD フィッティングにより SFHs を導いた。次に SMC, LMC それぞれ の重み付き平均 SFHs を較べた。どちらの銀河も早期星形成の爆発的活動を 欠くことが判った。10 - 12 Gyr 昔に LMC は SMC に比べて強い星形成を経 験した。他の研究と同じく、 SMC は 4.5 Gyr と 9 Gyr 昔に SFH ピークを 示す。これは繰り返し起きた LMC との近接遭遇の結果かもしれない。 | どちらにも周期的な星形成活動の証拠はほとんど見られない。これから MW との繰り返し遭遇はなかったらしい。 3.5 Gyr 昔から二つの銀河は SFH の 鋭い立ち上がりを示す。その結果二つの SFH はよく辿れる。SMC SFH の場所 による変化はガスが 3.5 Gyr 前から SMC 中心部に流れ込み始めたという描像 に合致する。それが周辺部での星形成を停止させると同時に中心部での活動を 活発にした。対照的に、 LMC の古い SFH は場所による変化が無い。両者の SFHs の比較にはより外周での SFH の研究が重要である。 |

|

主系列星と SFH マゼラン雲の主系列星観測は SFH に拘束を与え、その結果としてMurai, Fujimoto 1980 から Diaz, Bekki 2012 に至る様々な進化モデルの選別に役立つ。しかし、 主系列星の深い観測は面密度の低い周辺部に限られ、主要部の観測は古い種族の MSTO にまで届かなかった。 HST 観測はその制限を払うが、観測領域が狭いと いう悩みがあった。その上、過去の HST 観測は SMC/LMC に集中し、他の銀河の SFHs との比較研究が不足していた。 |

HST アーカイブデータ 我々は LGSPA = Local Group Stellar Photometry Archive (Holtzman, Afonso, Dolphin 2006) からのデータを用い、マゼラン雲の 100 箇所以上 での CMDs を作った。それらは最も古い種族の MSTO より古い等級にまで 達している。 |

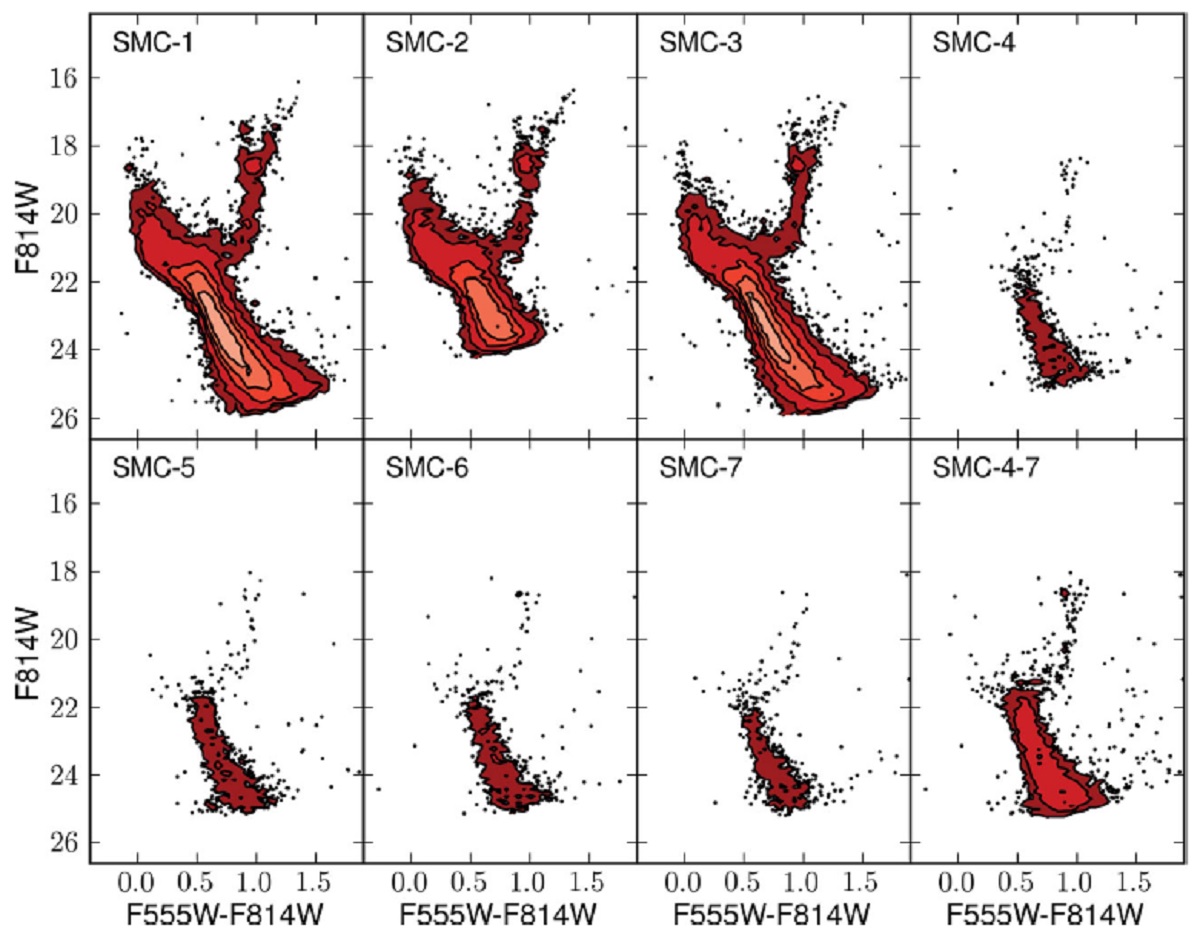

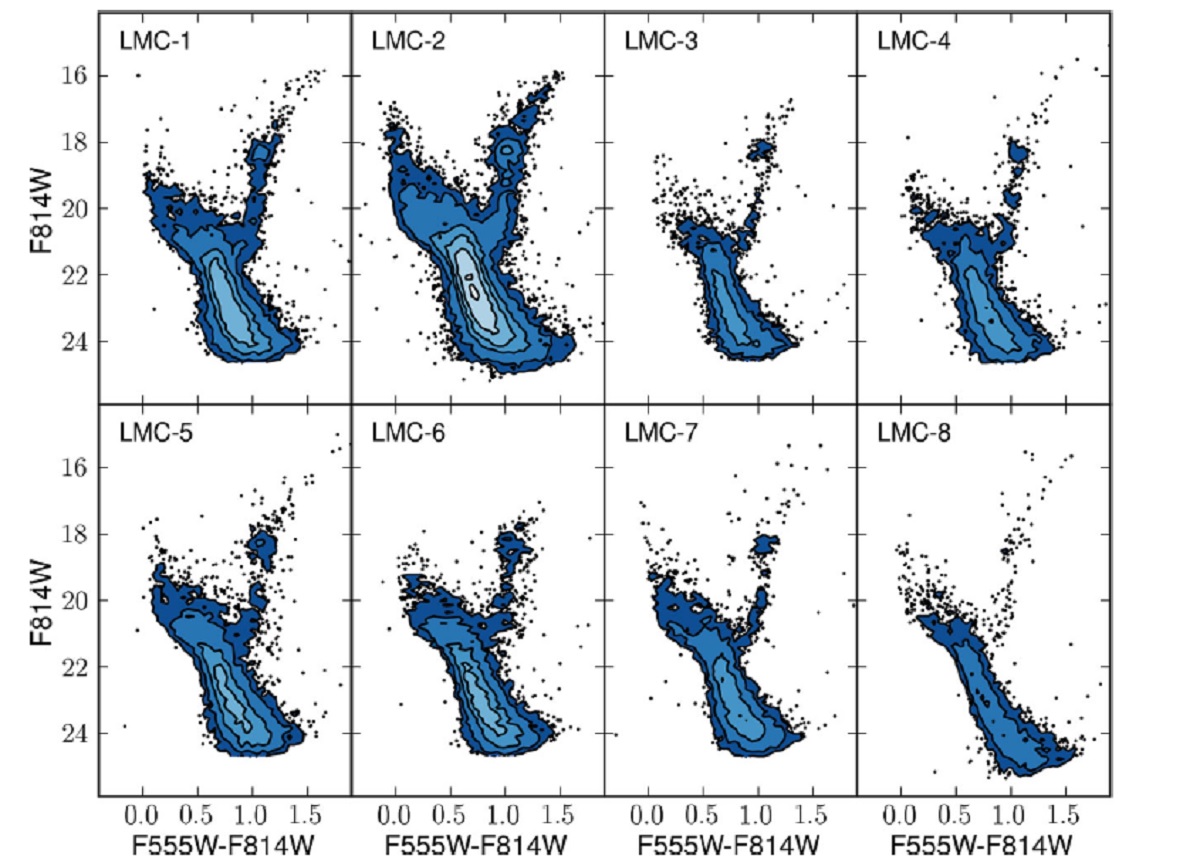

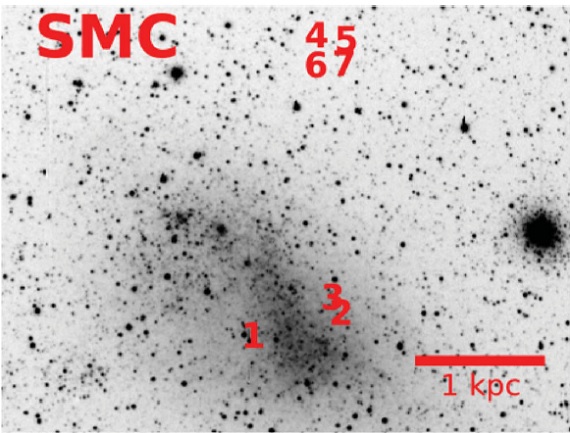

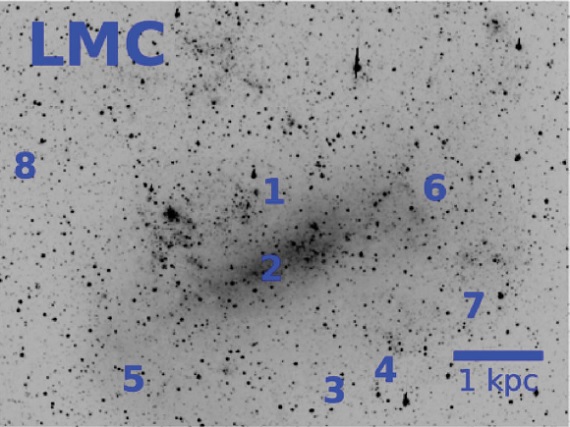

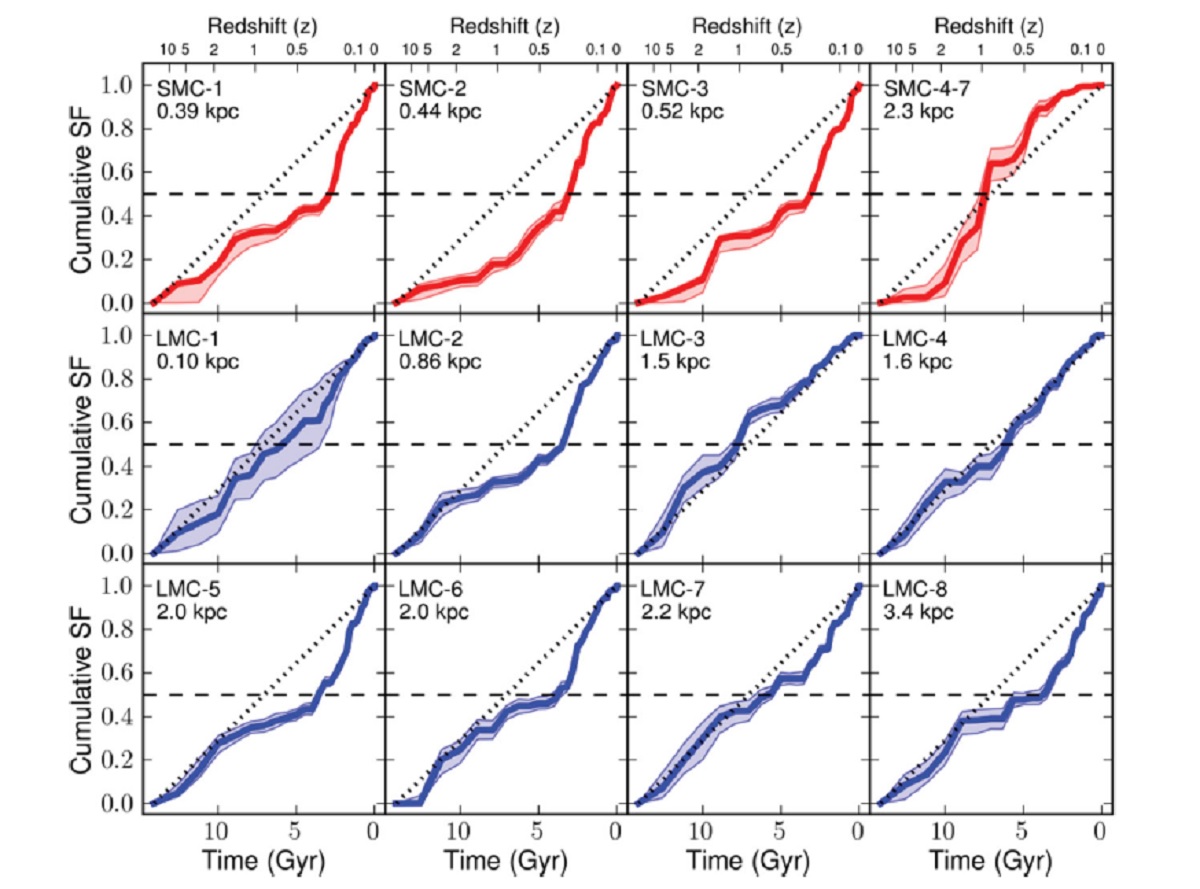

図1a.HST/WFPC2 フィールドの位置。SMC. LGSPA から選んだ SMC 7 箇所、LMC 8 箇所の位置を図1に示す。表1には 観測箇所の特性を載せた。図2、3に各箇所の CMDs を示す。データ点は LGSPA でフラグ = 0, 1 の優良データのみを選んだ。各 CMD に含まれる星数は数千で ある。このため、 CMD のある個所では点がまばらにプロットされるだけになった。 しかし、最も古い MSTO, 準巨星枝、明るい主系列のように、重要な特徴はしっ かり残っている。 |

図1b.HST/WFPC2 フィールドの位置。 LMC. Holtzman06 が示したようにデータは限界等級 mF355W = 24 - 26 まで非常に完全性が高い。これに対し、地上観測では現在、円盤で mV = 22, 外側で mV = 23 - 24 である。バーでは 特に浅くなる。 |

|

計算に使用した式 Kroupa IMF (Kroupa 2002) 連星率 = 0.35. 伴星質量は一様に分布。 パドヴァ進化モデル Girardi et al 2010. M = 0.15 - 120 Mo, log t = 6.6 - 10.15 を log で 40 分割 した。若い星は log 6.6 - 7.4 を一点で代用。 log t = 7.4 - 9.0 は 0.1 刻み。 log t = 9.0 - 10.15 は 0.05 刻みとした。 |

[M/H] = -2.3 - 0.1 間を 0.1 刻みでモデル化した。年齢・メタル量関係は

使用しない。

距離指標は LMC 18.45, SMC 18.90 (Dolphin01, Bono08)とした。 前景星は de Jong et al 2010 のものを使用した。 MATCH プログラム Dolphin (2002) が開発した MATCH は与えられた進化モデル、 IMF で SSP に対する人工 CMD を作り、観測エラーを組み入れる。各 SSP CMD に付ける重みを調整して、 ベストフィットを求める。各領域での減光を独立に定めた。 |

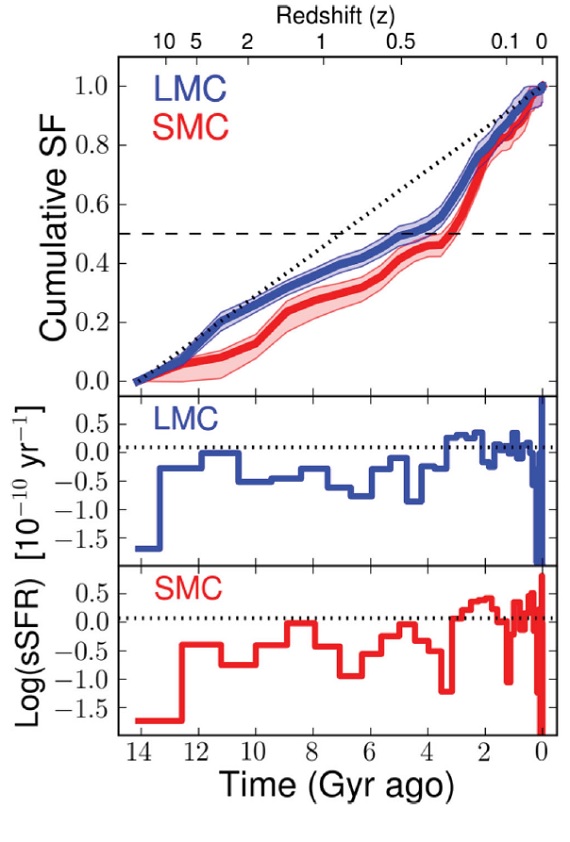

4.1.領域毎の SFHsSMC図4に領域毎の SFHs を示す。SMC では、 12 Gyr 前までに形成された割合は 10 % 以下である。 SMC 外側領域(4-7) では 5 - 8 Gyr 昔に大部分の星が作られ、 その後は最近まで殆ど星形成が見られない。似たような結果を Dolphin01, Noel09 が得ている。 それに反し、SMC 中心部では 12 - 3.5 Gyr 昔の間ほぼ一定の星形成が続いた。 そして、 3.5 Gyr 昔に大きな星形成活動が起きた。これは外周部で星形成が止 まった時期と一致する。これは Noel09 が見出した種族勾配の結果とも合う。 LMC SMC と似て LMC でも 12 Gyr 以前の星形成量は少ない。その後 4 Gyr 以前 まで、ほぼ一定の星形成が続いた。この時点で、約半数の領域では SFH 増加の 兆しが見えるが、残りの半数は以前として一定の星形成率を続ける。 4.2.平均 SFHs平均 SFHs の特徴 各領域での形成星数を重みとして形成率を足して、平均 SFHs を得た。 図5に示すように、平均 SFHs にはいくつかの特徴がある。 (1)t > 12 Gyr に形成された星の比率はどちらも 10 % である。 (2) t = 10 - 12 Gyr では LMC の SFR は SMC より高い。 (3) t= 3.5 - 12 Gyr の SFR はどちらもほぼ一定である。時折数倍の増加 は見られる。例えば、 LMC で T = 11.5 Gyr, SMC で t = 4.5, 9.0 Gyr. (4) t = 3.5 Gyr にどちらも SFR の急上昇を示し、現在に至る。この間に 全体の 45 - 55 % の星が形成された。 (5) t = 3.5 Gyr から現在に掛けて、 SMC と LMC の SFHs は互いを追跡 しあって非常によく似ている。 |

図5.上:平均累積 SFHs. 赤= SMC. 青= LMC. 下:平均 SFHs. 黒点線=一定 SFR. 水平破線= 累積 50 % ライン。t = 3.5 - 12 Gyr 両銀河 は過去全体の平均より低いレベルでの一定星形成率を保った。SMC の星形成に は t = 4.5 と 9 Gyr の二つのピークがある。両銀河は t = 3.5 Gyr から激し い星形成率の増加を示す。ただし、 t < 2 Gyr の SFHs は若い星種族の 混合時間スケールと、 HST 領域数が不足していて、不確かである。 |

4.4.進化シナリオt > 12 Gyrt > 12 Gyr ではどちらも一定で安定した星形成活動を示す。これは MW から同じくらいの距離にある Ursa Minor, Draco (Dolphin05, Tolstoy09)が 古くて打ち切られた SFHs を示すのと対照的である。マゼラン雲のこの一定の 星形成は局所群の孤立矮小銀河、 Leo A, IC 1613 Skillman03, Cole07、と似る。 これから、マゼラン雲は最初期に現在より孤立した環境にあったのではないかと 思われる。または、低い星形成レベルは初期にガスが不足していたことによる とも考えられる。例えば、LMC の RR Lyrae メタル量は、初期の急激な化学進 化と整合し、それは低メタルガスの降着よりは、ガスの即時還流モデルに良く 合う。Haschke12. t = 3.5 - 12 Gyr (1)t = 10 - 12 Gyr の SFHs には差がある。LMC はかなりの星形成を 行い、 SMC と差を付けた。 (図5を見ると、t = 12 - 11 Gyr で 累積星量に差がついている。この辺で 1 Gyr の精度で年齢が決まるものなのか。 ) これは LMC が SMC より多くのガス降着を受けたからではないか?この後は 両者の SFHs に大きな差は生じない。 |

(2)t =3.5 - 10 Gyr では僅かな差がある。この時期 LMC の SFH はほぼ一定

であった。一方、 SMC では t = 4.5 Gyr と 9 Gyr にピークがある。それは LMC

との相互作用によるのかも知れない。両者の質量間には一桁の差があるので、SMC

の SFR を増加させる相互作用でも LMC にはあまり影響しないのである。 二つのピークの間隔 4.5 Gyr を軌道周期と考えたくなるが、 Bekki, Chiba 2005 と Diaz, Bekki 2012 はマゼラン雲のような系が 5 Gyr 以上安定ではありえな いことをシミュレーションで示した。さらに Liu et al 2011 は Local Volume で SMC-LMC-MW のような三重系が極めて稀であることを見出した。ただし、LMC- MW のような系はかなり一般的 Tollerud et al 2011 である。 (3)t = 3.5 Gyr に両者の SFRs が増加した。恐らく MW の重力効果である。 Murai, Fujimoto 1980, Gardiner et al 1994, Bekki, Chiba 2005. 星形成が これほど強くなったことはそれまでになかった現象なので、これは MW との最初 の近接遭遇なのではないか。 (4)SMC では周辺部の星形成が 3.5 Gyr 昔に停止した。一つの解釈は、LMC との重力相互作用により、ガスが中心部に流れ入ったというものだが、単純に我 々が古い SMC ハローを見ているだけかも知れない。 広域観測の必要性 どちらの銀河でも我々の領域は「ハロー」にまで及んでいない。低密度のハロー では地上観測も十分に深くなる。Noel et al 2009, Saha et al 2010. 今回見出された SFHs の場所による変化の意味を探るにはより広い観測が重要である。 |

|

予備報告 HST アーカイバルプログラムとしてのマゼラン雲 SFHs 研究の予備報告を行 った。 SMC 7領域と LMC 8領域の CMDs から各領域の SFHs を決定し、さらに その重み付き平均を取って、全体の SFHs を求めた。全体として以前の研究結 果と良い一致を見た。その結果分かったのは、 (1)t > 12 Gyr t > 12 Gyr に両銀河は、同じくらいの距離にあったた銀河に比べ低レベル の星形成を行っていた。星形成が押さえられていたか、燃料不足であったかだろう。 (2)t = 10 - 12 Gyr LMC は SMC より活発な星形成を行った。 |

(3)t = 4.5 - 9 Gyr SMC は t = 4.5 と 9 Gyr にはっきりした星形成ピークを示す。それは LMC との周期的会合によるのかも知れない。LMC にはそのようなピークは見られない。 (4)t = 3.5 Gyr 3.5 Gyr 昔に両銀河は SFH の強い立ち上がりを示す。これは MW との近接遭遇 というモデルに良く合う。 (5)SMC 外周部の星形成停止 SMC 外周部では t = 3.5 Gyr 以降星形成が停止している。一方、中心部 の星形成は鋭い立ち上がりを示す。その原因を探るために計画中の > 100 領域の解析が重要である。 |