| シグナスリフトには、現在または最近の活発な星形成域が多数含まれている。 この領域は渦状腕を見下ろす(縦に貫いて見る?)ので、数百 pc から 数 kpc まで様々な距離にある星形成域が重なっている。巨大な HIIR の一部である北 アメリカ星雲とペリカン星雲は白鳥座星形成域の中では最も有名であるが、これら は僅かに 600 pc の位置にある。 | その隣に見えるのはシグナスXであるが、距離は 1.7 kpc である。この天体 は直径 10° に及ぶ活発な星形成分子雲と若い星団の複合体である。それら の星団の中で最も大きいのは、年齢 3 - 4 Myr の Cyg OB2 アソシエイション である。それには数千の OB-星が属し、 LMC の若い球状星団とよく似ている。 白鳥座の分子雲複合に属する若くて大質量または低質量の星や原始星は未だに 研究が不十分であり、系統的な研究に値する。 |

|

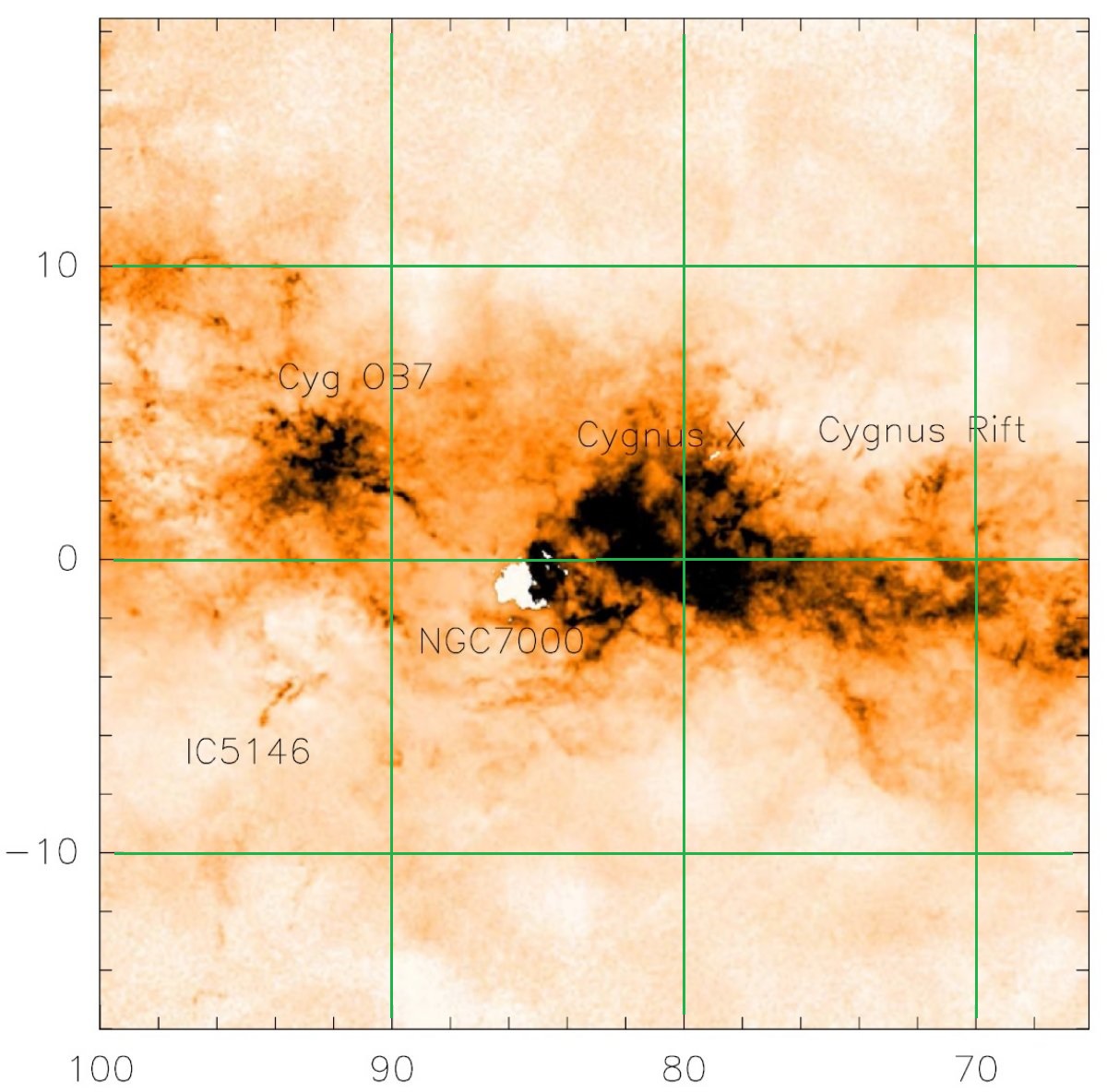

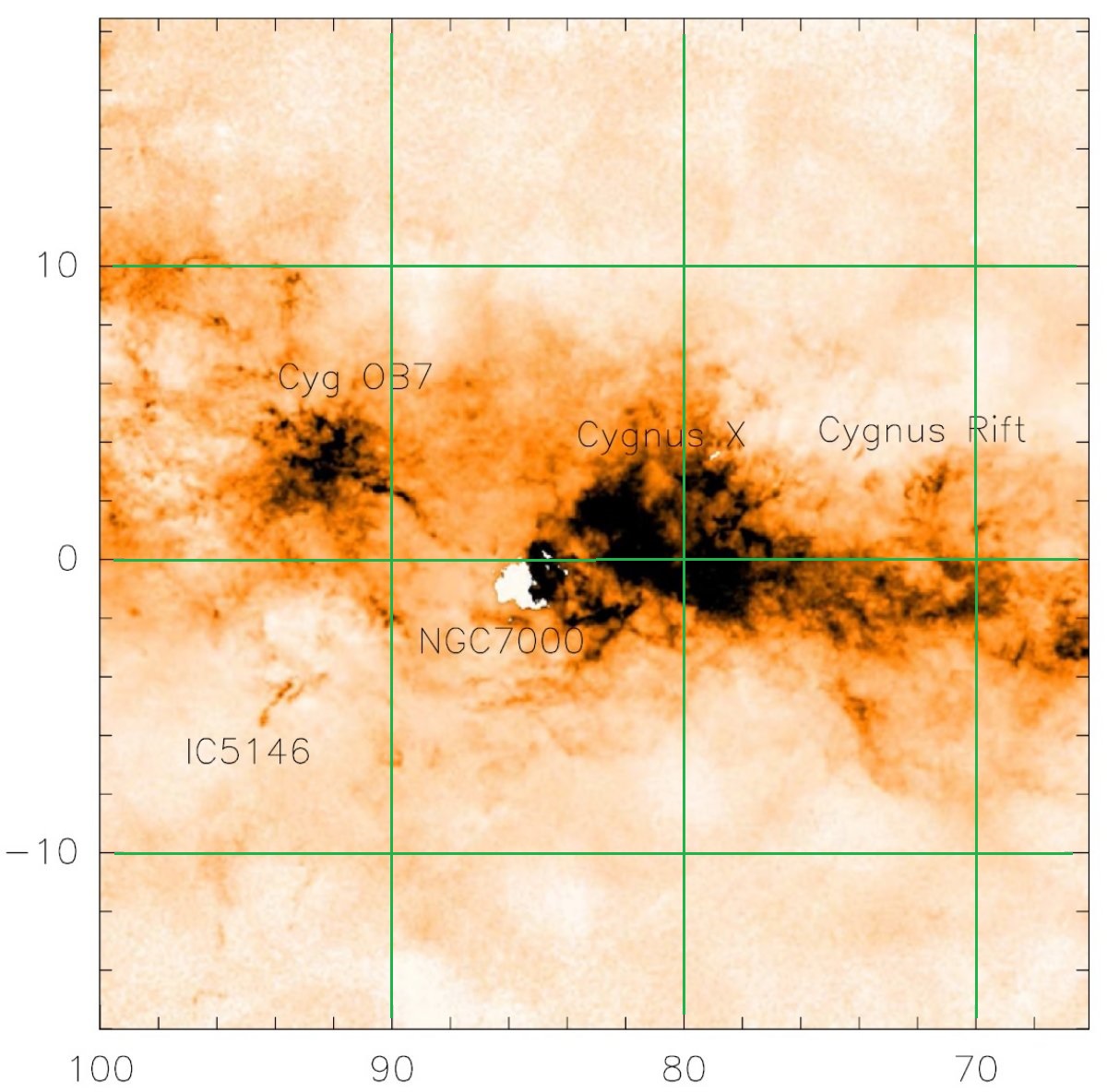

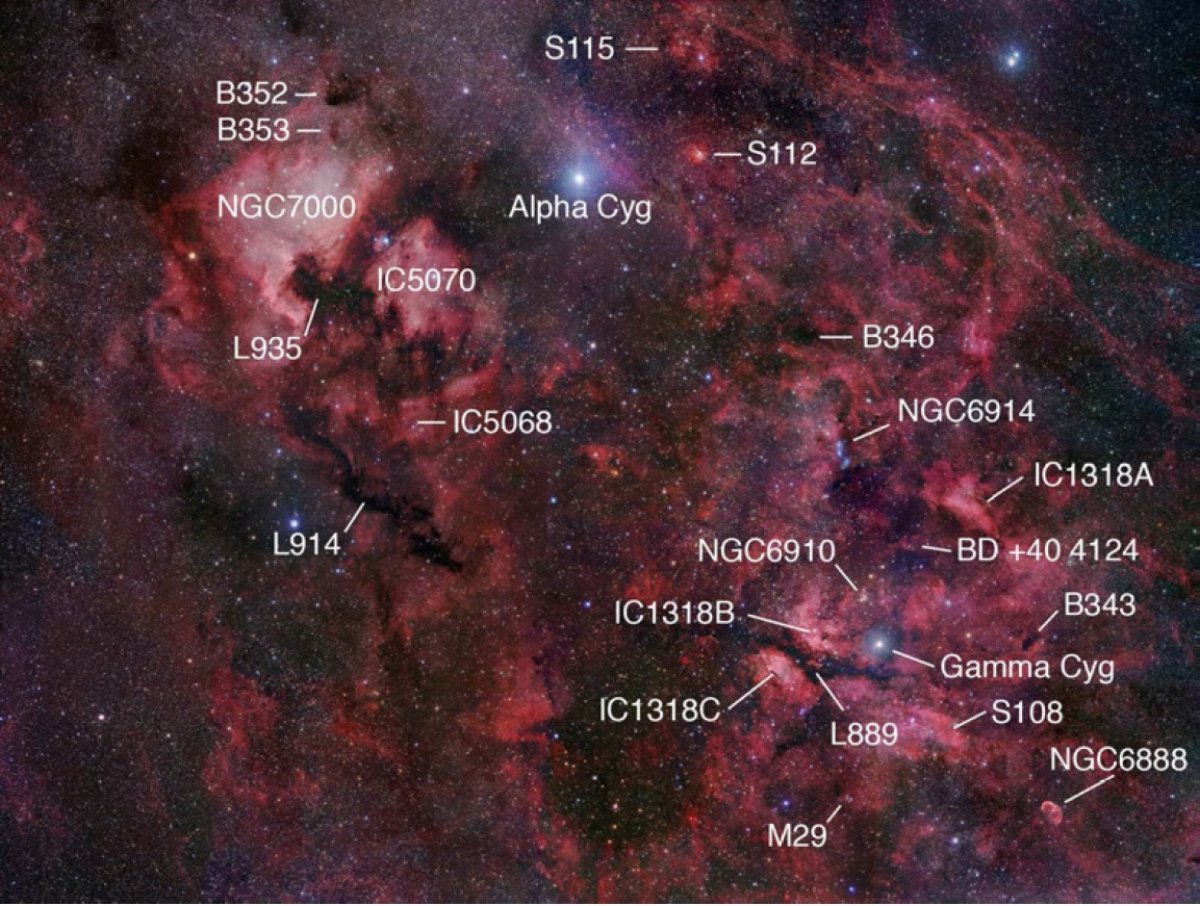

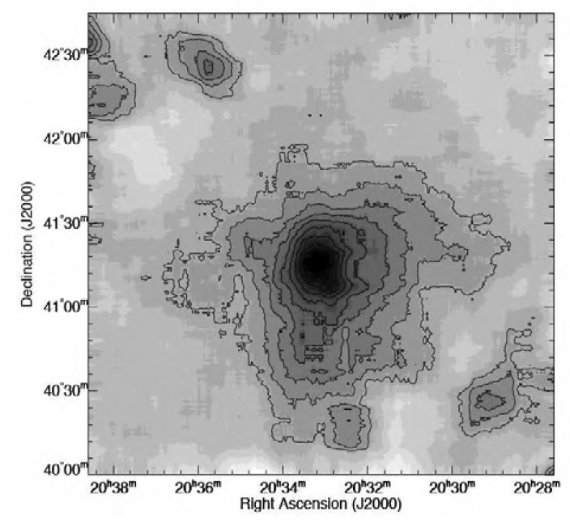

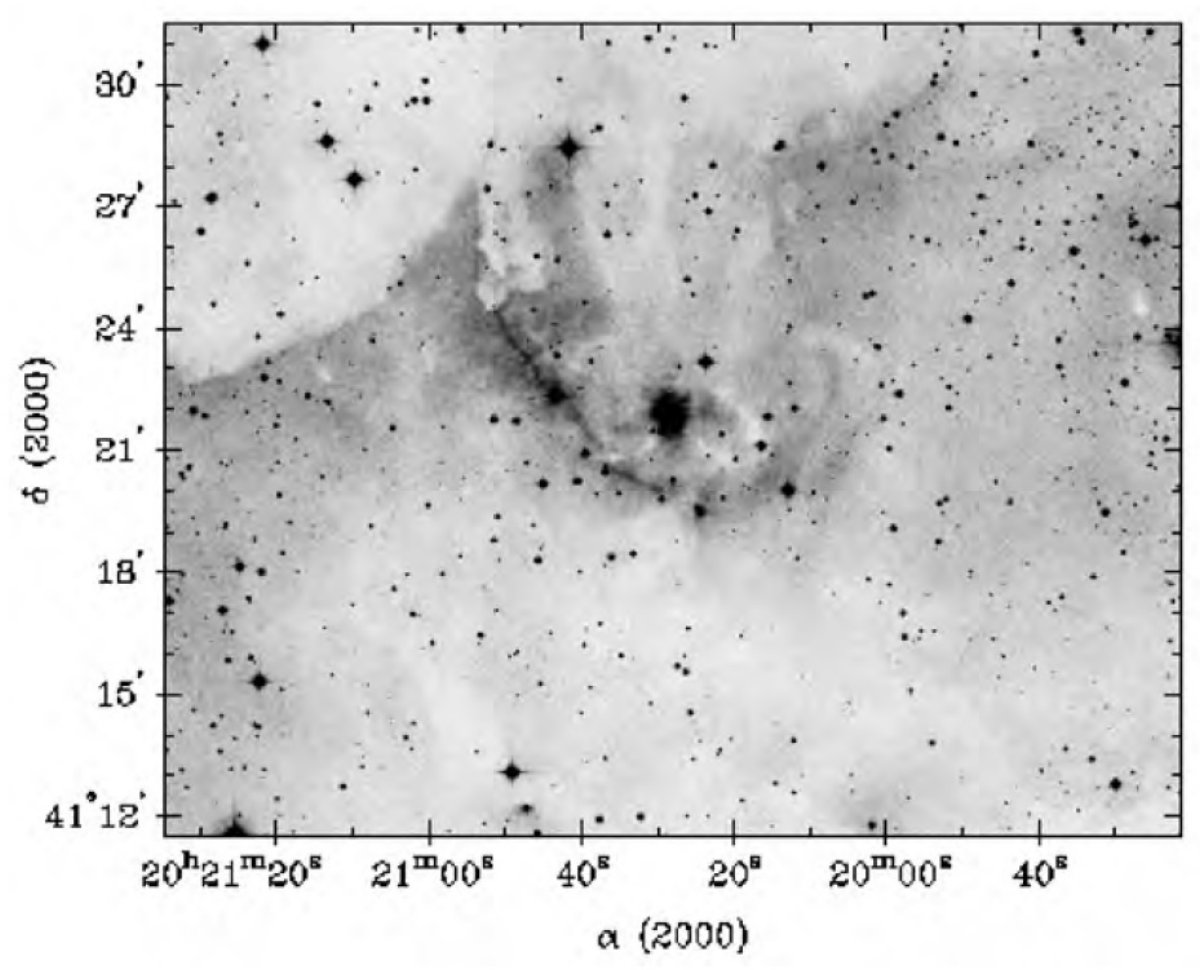

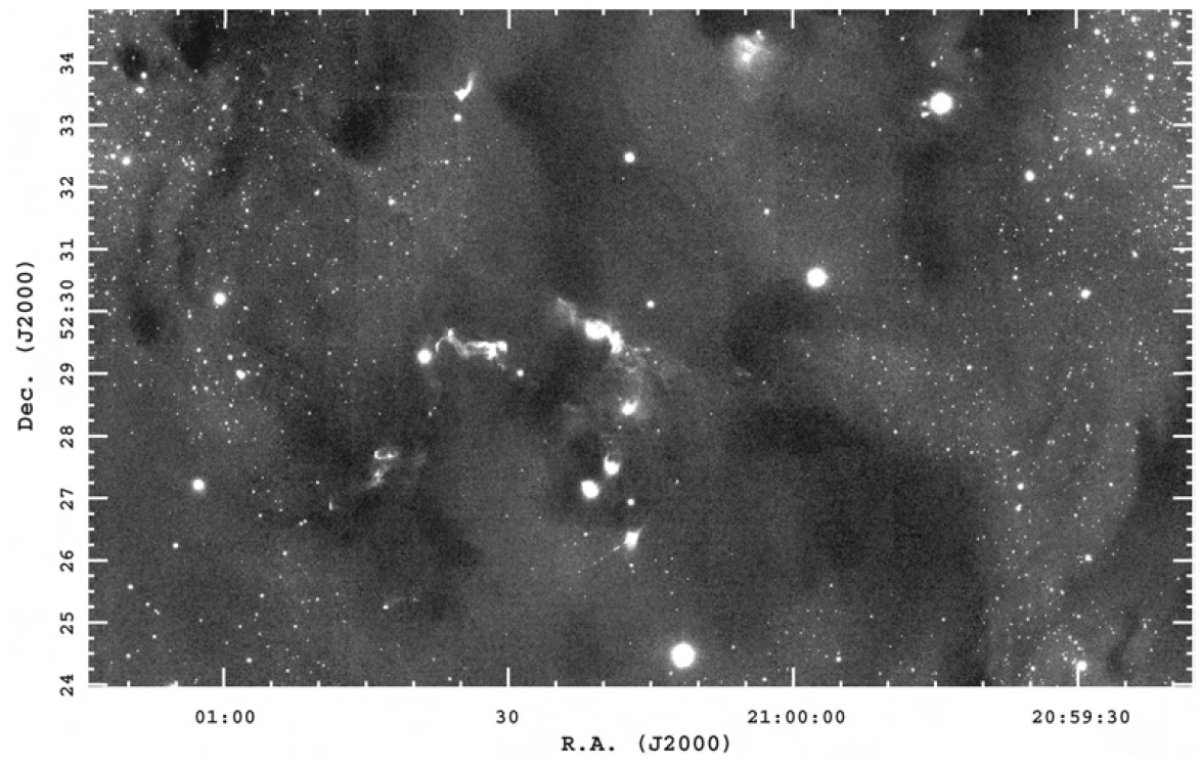

距離不定性の問題 白鳥座方向の星形成領域の研究で最大の問題は距離である。この方向は速度 勾配がゼロに近いために r = 3 - 4 kpc 以下では速度差が星間物質の速度 散らばりに埋もれてしまう。従って、速度を決定する有効な方法は分光視差 である。しかし、この方法は大きな赤化に強く影響される。以下では個々の 星形成領域の距離を順に論じていく。 シグナスXと、北アメリカ星雲、ペリカン星雲 Piddington, Minnett 1952 は巨大な熱電波源を発見し、シグナスAと区別 するため、シグナスXと名付けた。シグナスXは巾 10° の多数の HIIR の集合体である。シグナスXは明るく大きな電波源なので Reber, schneider 1944 に、既に現れている。 当初、北アメリカ星雲とペリカン星雲はシグナスXに含まれていた。 図1=土橋ら 2005 の減光マップ 図1は土橋ら 2005 による星計数に基づくシグナス領域 l = [67, 100] の減光マップである。図右側にはシグナスリフトが見え、直径 10° の シグナスX領域が最大減光領域を形作っている。北アメリカ星雲も図に示した。 高銀緯に大きな雲 Kh 141 = TGU 541 が Cyg OB7 の方向に見える。活発な 星形成領域 IC 5146 を伴う小さな雲がより低銀緯に存在する。図2は 図1の中心部を拡大して、土橋らの雲番号と Lynds 1962 の古い同定を示した ものである。 |

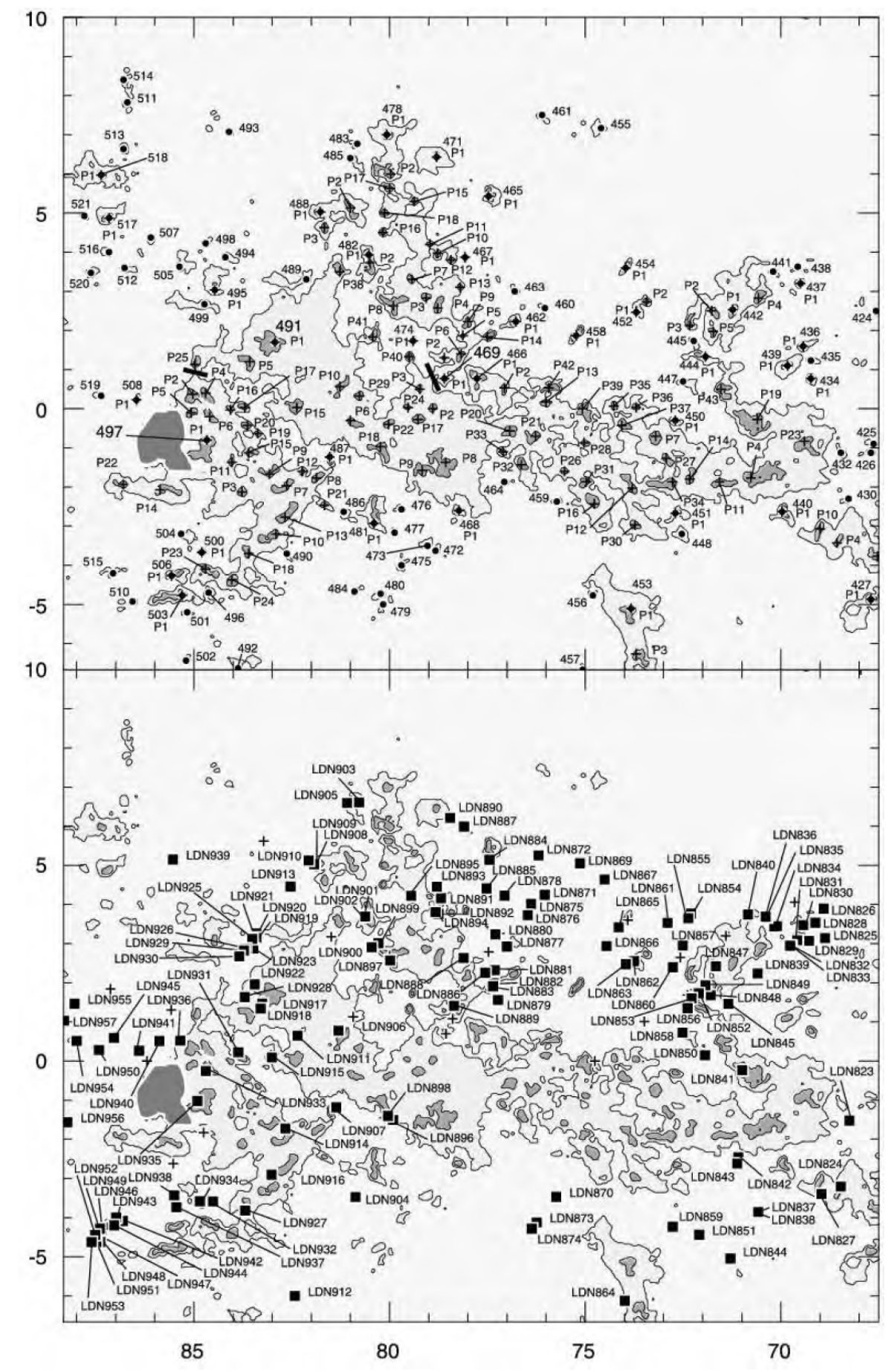

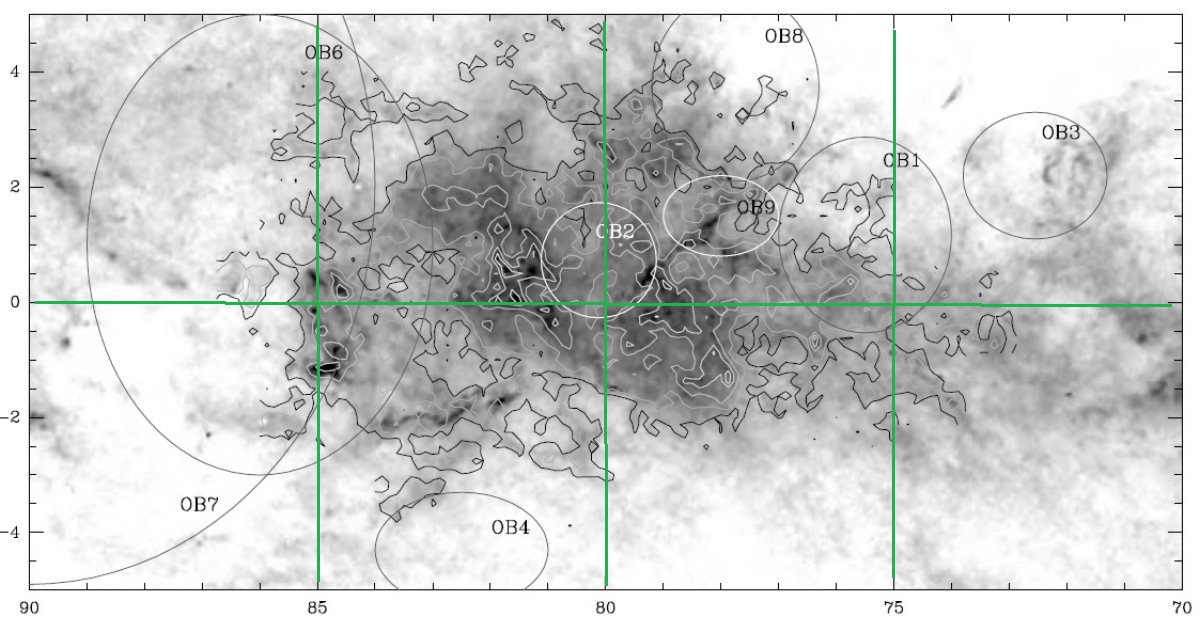

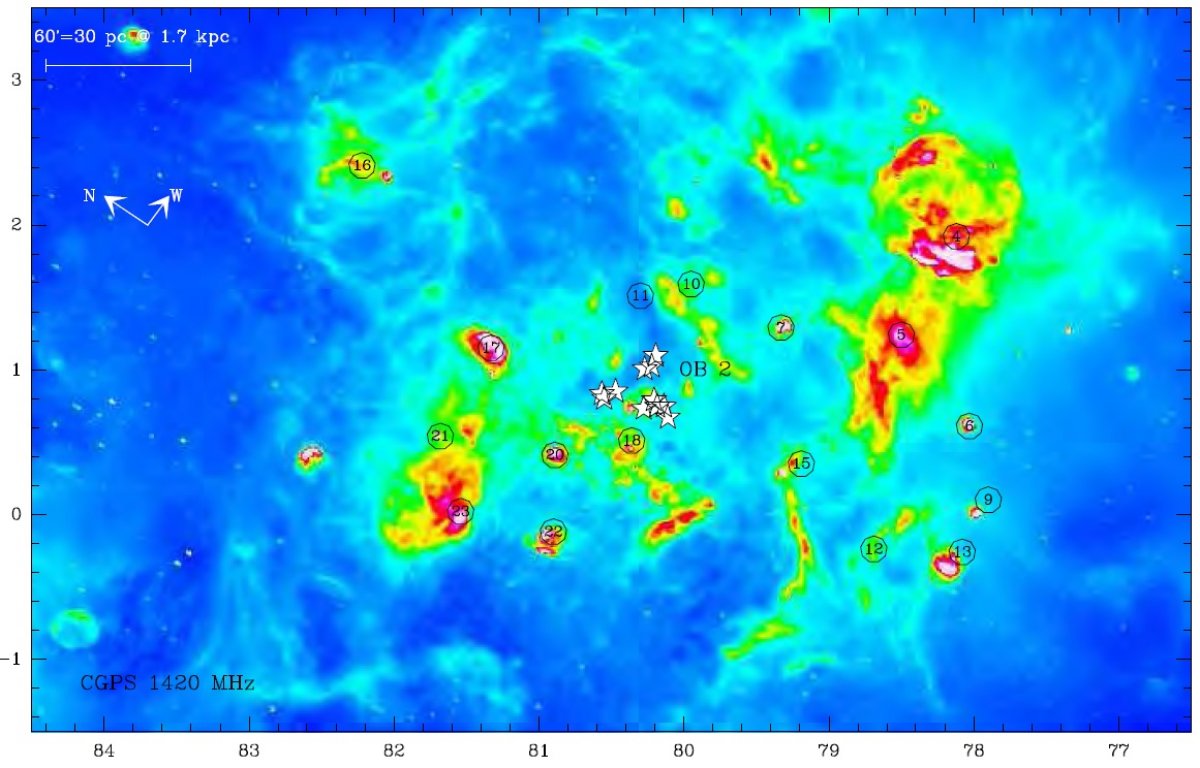

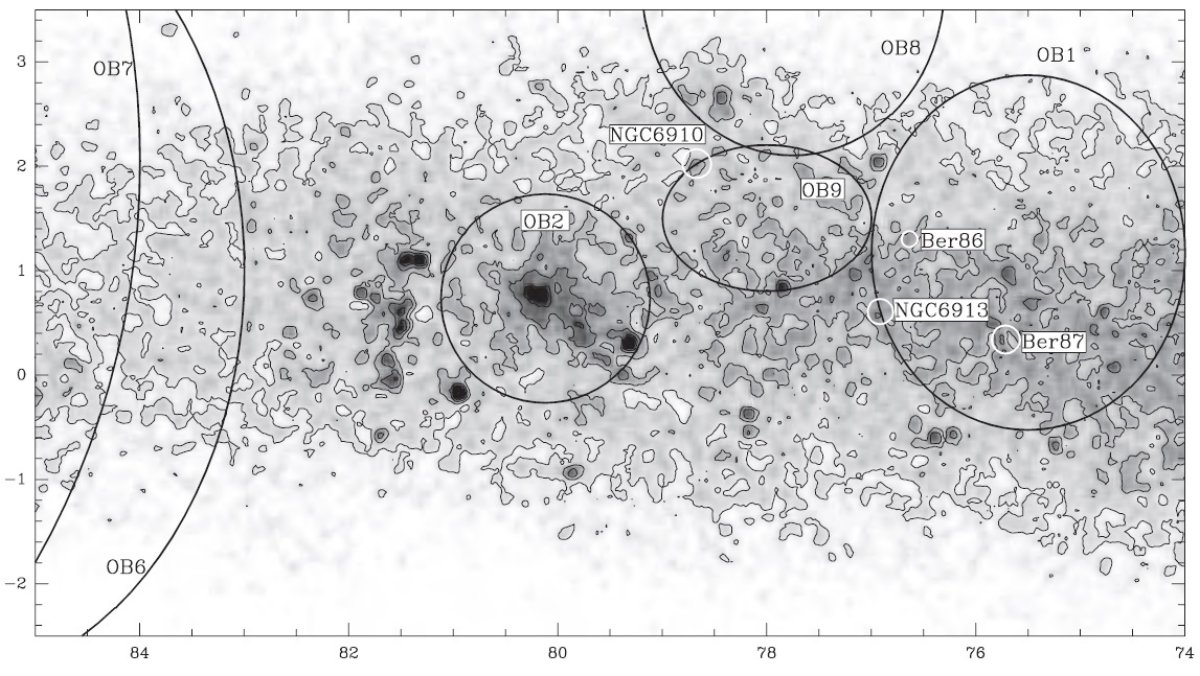

シグナス領域の減光マップ 図3にはシグナス領域中央部の拡大図で、減光マップは 2MASS (J-H, H-K) 二色図に基づいて Bontemps et al 2008 が作成した。減光と CfA コロンビア サーベイ Dame et al 1987 との相関は非常によい。減光最大の領域はシグナスXにあり、Cyg OB2 の両側 と北アメリカ星雲の傍に位置する。有名なシグナス OB アソシエイション、 Humphreys 1978, Uyaniker et al 2001、 も示してある。 シグナスリフト シグナスリフトはシグナス全領域を被っていてその Av は数等である。 これは OB 星団を伴い、異なった距離にある濃い分子雲とは区別される。 Schneider et al 2007 はシグナスリフトの CO 放射は速度が大きく v = [6, 20] km/s、 柱密度が低いことを示した。Piepenbrink, Wendker 1988 はリフトの距離として 500 - 600 pc を得た。 図4=電離ガスマップ シグナス領域には多数のサーベイが行われた。中でも Canadian Galactic Plane Survey (CGPS) は空間分解能が高い。 1420 MHz, 1′ と 408 MHz 3.5′ 分解能のマップを図4で合成した。 青白い小さな星雲は星に加熱されているガスを、緑は電離希薄ガス、濃い青は 加熱されたダスト放射を示す。シグナスX領域には少なくとも二つの超新星 残骸がある。右上の γ Cyg に偶然重なったシェル G78.2+2.1 はバラ色の シンクロトロン放射を発している。もう一つ左下の超新星残骸 G84.2-0.8 は 北アメリカ星雲の近くにある。最近 Butt et al 2003 は VLA 4.86 GHz の観測 から Cyg OB2 の中心近くに超新星残骸的な構造を発見した。シグナスX領域から 離れて、有名な超新星残骸シグナスループが数度に広がっている。Hα マップも作られている。 |

|

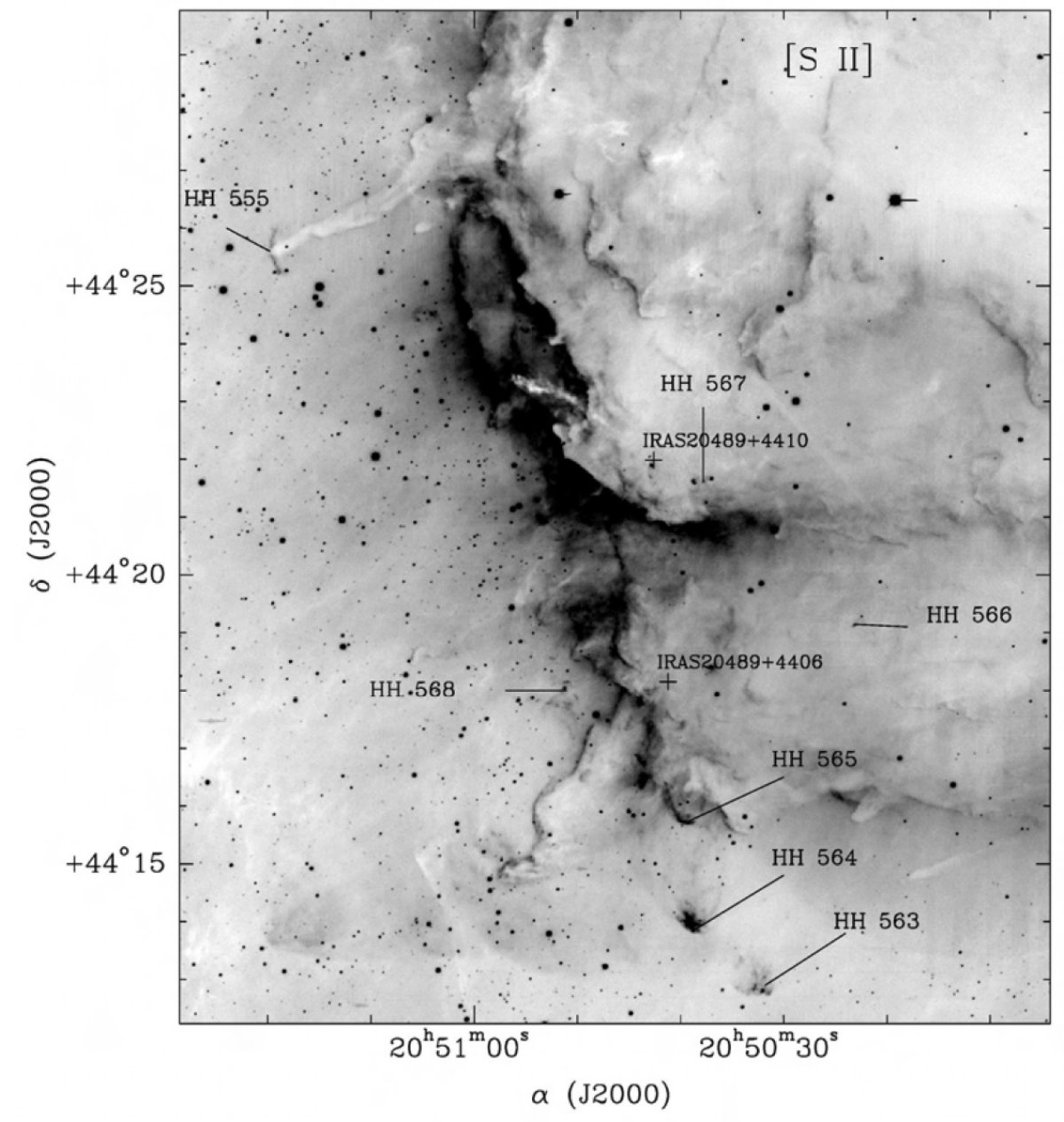

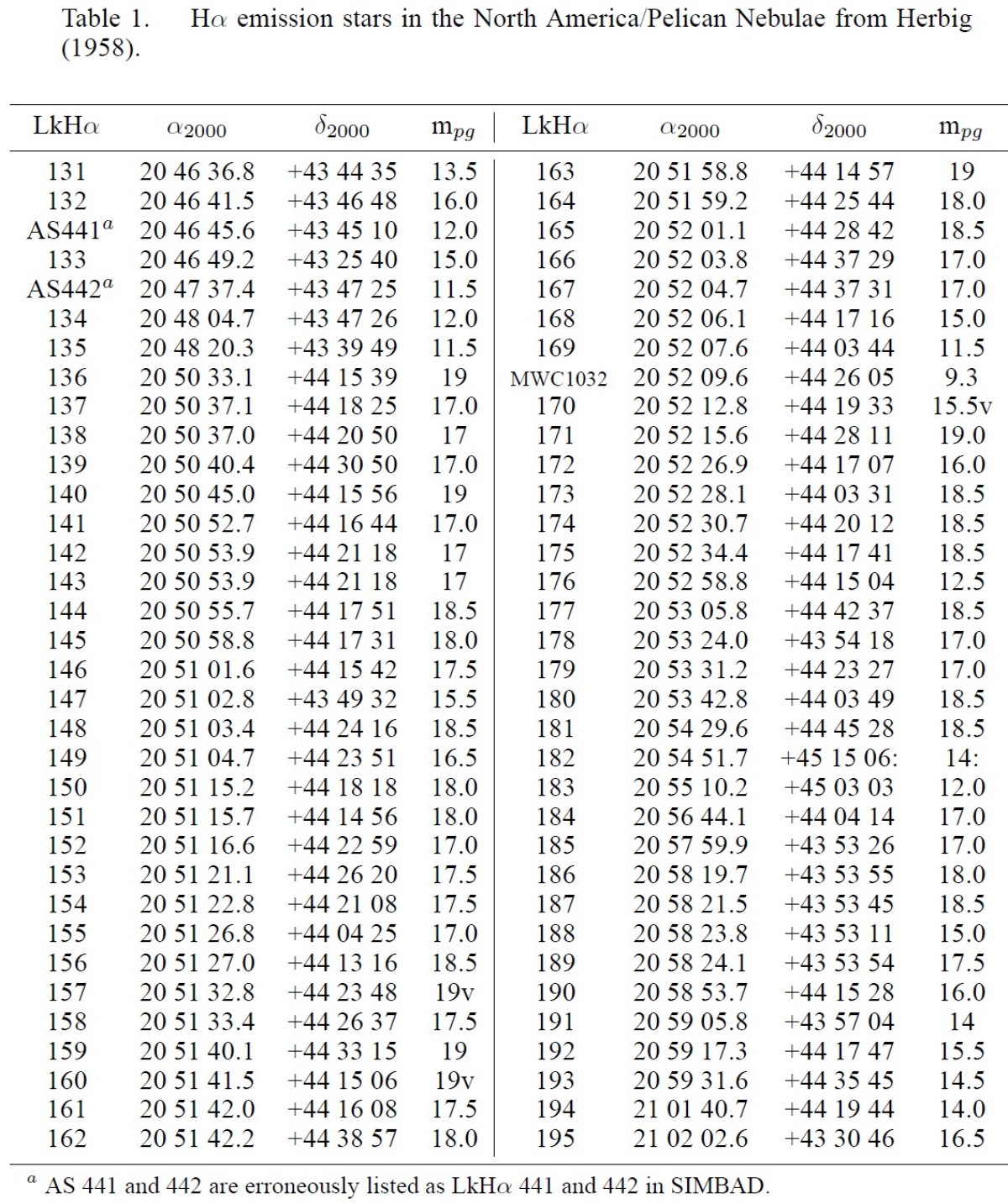

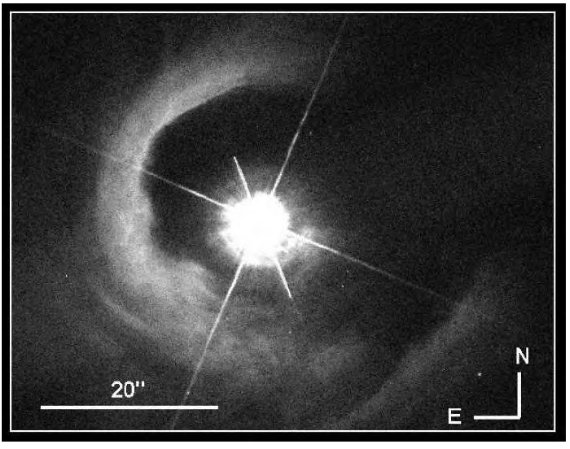

巨大 HIIR 真ん中を分子雲が分断 北アメリカ星雲 = NGC7000 は Wolf 1925 の命名で、巨大 HIIR W80 の東 半分に当たる。この HIIR の西半分はペリカン星雲である。電波連続波観測 は直径 3° の大きな HIIR が濃い分子雲 L935 により分断されている ことを明らかにした。 北アメリカ/ペリカン複合体の距離 = 600 pc 北アメリカ/ペリカン複合体は 500 - 1000 pc の間の距離と考えられている。 最近の Laugalys et al 2007 の研究、数百の星の測光距離、は 600 ±50 pc を与えた。 Cersosimo et al 2007 は銀河系回転曲線を用いて W 80 距離を 0.7±0.5 kpc to 3.3 kpc を与えた。 2.1.若い星と H-H 天体輝線星と H-H 天体の探査北アメリカ/ペリカン複合体における低質量の若い星の研究は Herbig 1958 に 始まる。彼は輝線星 68 個の表を発表した。ハ―ビッグはシグナス領域のように 渦状腕を見下しているところでは Hα 輝線星は二種類に分かれることを 指摘した。 |

(1)遠距離まで見える Be 星と(2)北アメリカ/ペリカン複合体

に属する T タウリ星である。表1のうち明るい星の多くは Be 星である。暗い

星は T タウリ星が多い。

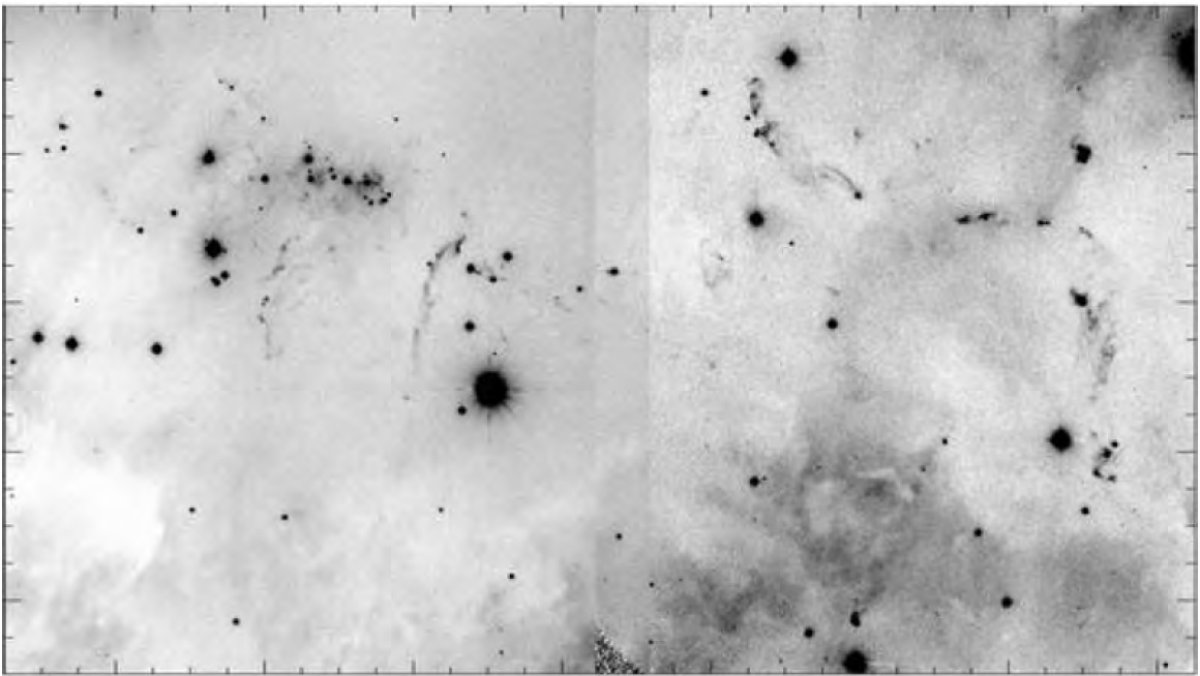

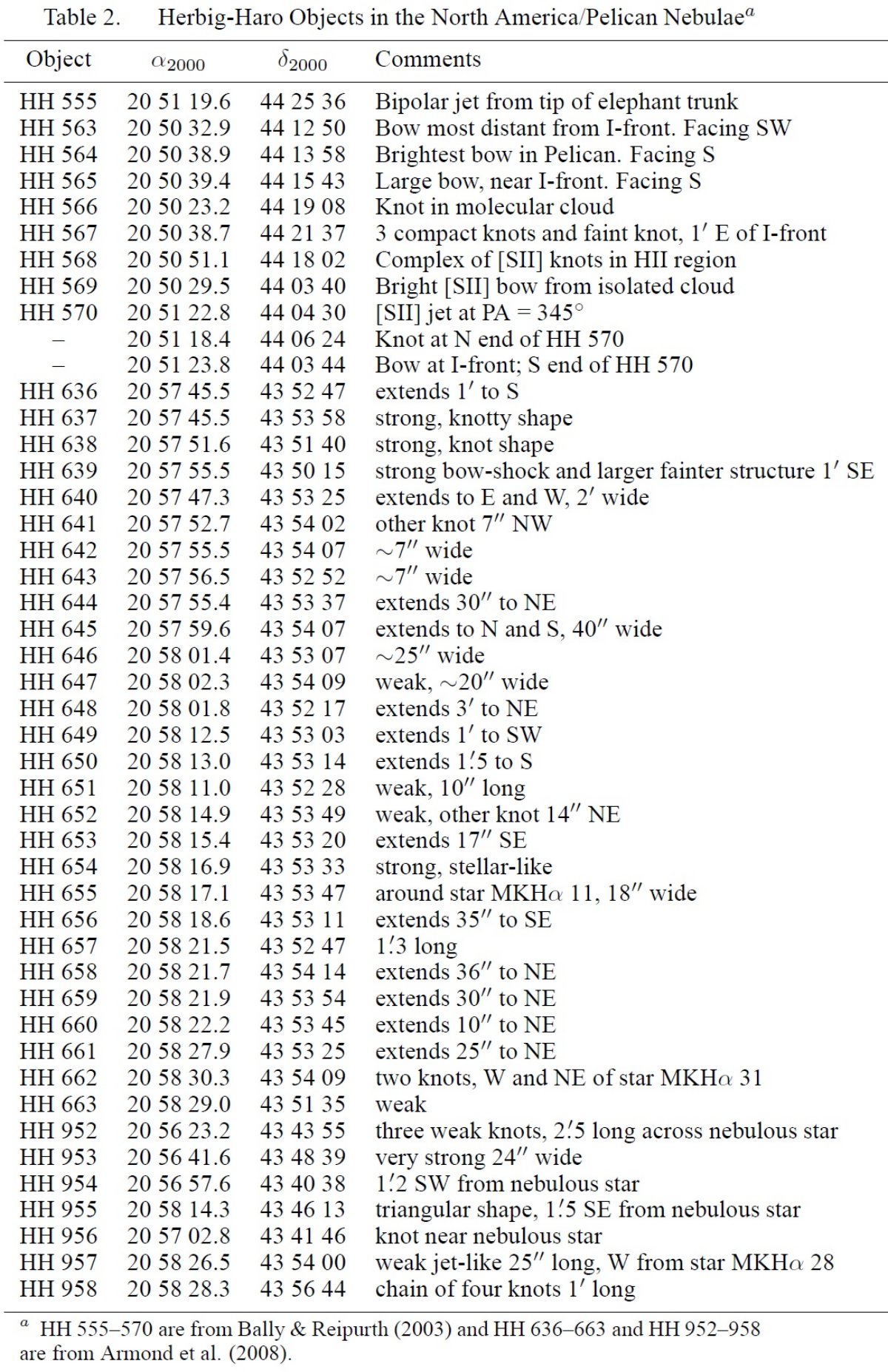

フレア星 北アメリカ/ペリカン複合体にフレア星を探す観測が、最近では Chavushian et al 1983 により行われた。 H-H 天体 表2には北アメリカ/ペリカン複合体で見つかった H-H 天体を載せる。 中でも興味深いのは HH 555 である。この天体はペリカン星雲の中に周りの分 子雲から侵入した"象の鼻"の先端から伸びている。HH555 のジェットの双方 ともに西方へ曲がっている。恐らく HIIR の膨張による風のために曲げられて いるのであろう。 Spitzer Stauffer et al 2007 は Spitzer データを用いて、W 80 領域を調べた。 その結果彼らは 700 以上の YSO を発見した。 |

|

失敗した探索 北アメリカ星雲とペリカン星雲の電離源は 50 年以上に亘って探し続けられ、 最近やっと確定した。最近の試みとしては、Neckel, Harris, Eiroa 1980 は I バンドの深い測光を行い、非常に赤く、かつ L バンドでとても明るい星、 L = 2、を L 935 中に発見し、それが励起星であろうと考えた。しかし、 Eiroa et al 1983 はこの星が W 80 と無関係の背景の進化した星であることを 明らかにした。 赤外および電波源 Bally, Scoville 1980 は候補として 11 個の星を挙げた。Wedker et al 1980 は 2695 MHz 電波連続波のマップから早期型星 8 個 (O8 - B0) の 位置を定めた。これらの星は新しく生まれたばかりで、周囲の濃い分子雲中に 小さな空胞を作っているところのように見える。したがって、全体の電離 域の中では一部分に貢献しているのであろう。 |

電離星の確定 Comeron, Pasquali 2005 は 2MASS からカラーにより L 935 雲の背後にある 19 の候補星を選んだ。それらの近赤外分光観測から 18 個が除外された。 残った 2MASS J205551.25+435224.6 は K = 5.0 と明るく、可視域でも R = 15.5, 11.7 で見える天体である。可視スペクトルからこの星は O5V 型となった。 Av = 9.6 mag. r = 610 pc となる。この星の位置は Matthews, Goss 1980 が 雲の明るい縁の向きから決めた場所から 6′ しか離れてい なかった。そして、Bally, Scoville 1980 11 個の候補星の #5 であった。 O5V 星は電波連続波の W80 マップ観測から要求される電離光子フラックスの 3 倍を放出している。つまりこの星雲は密度限界の天体であることが示唆される。 2MASS J205551.25+435224.6 の 0.5° 内には B2V より早期型の星は なく、比較的孤立して生まれた星である。図8に星の位置を示す。 |

|

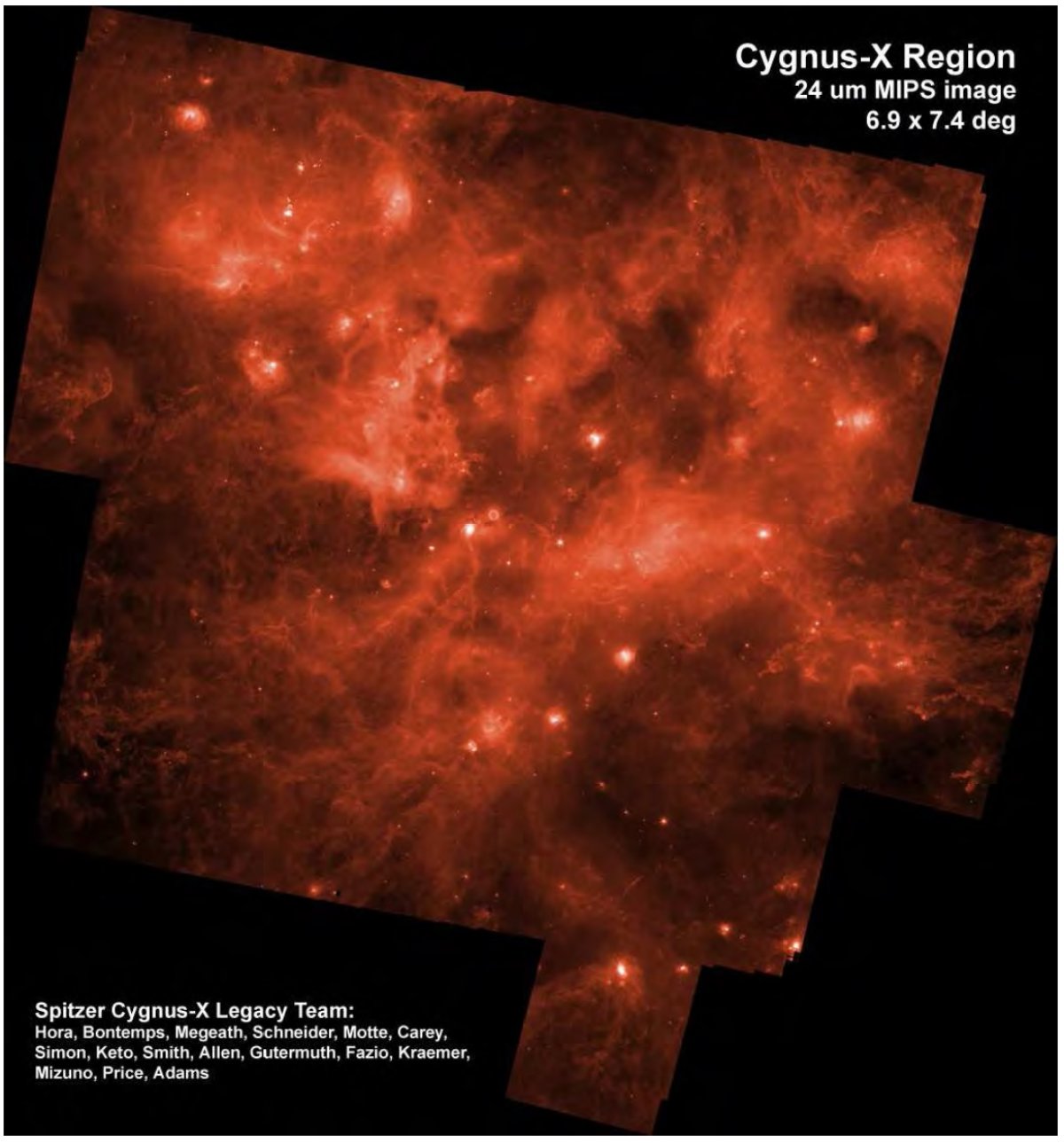

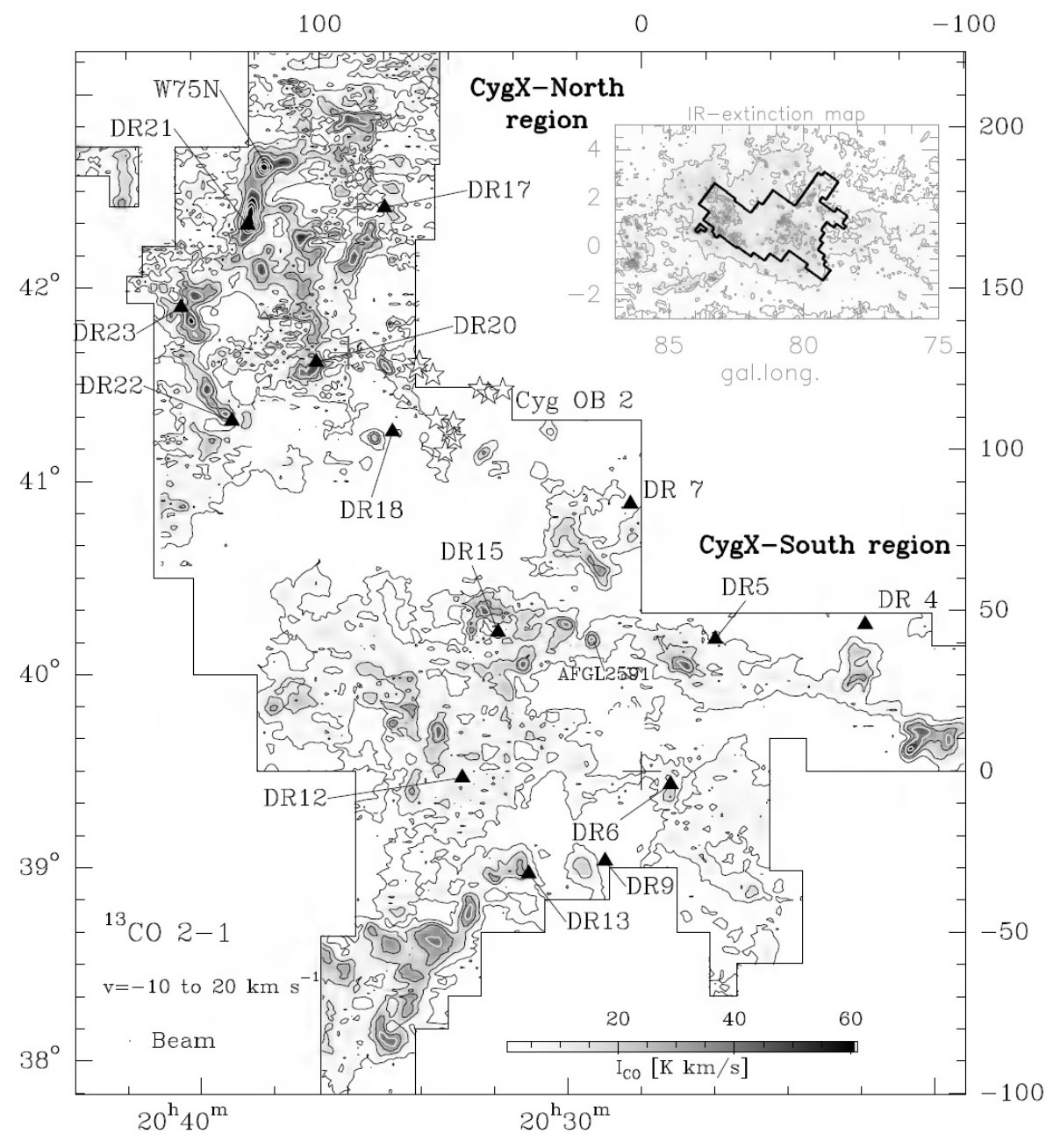

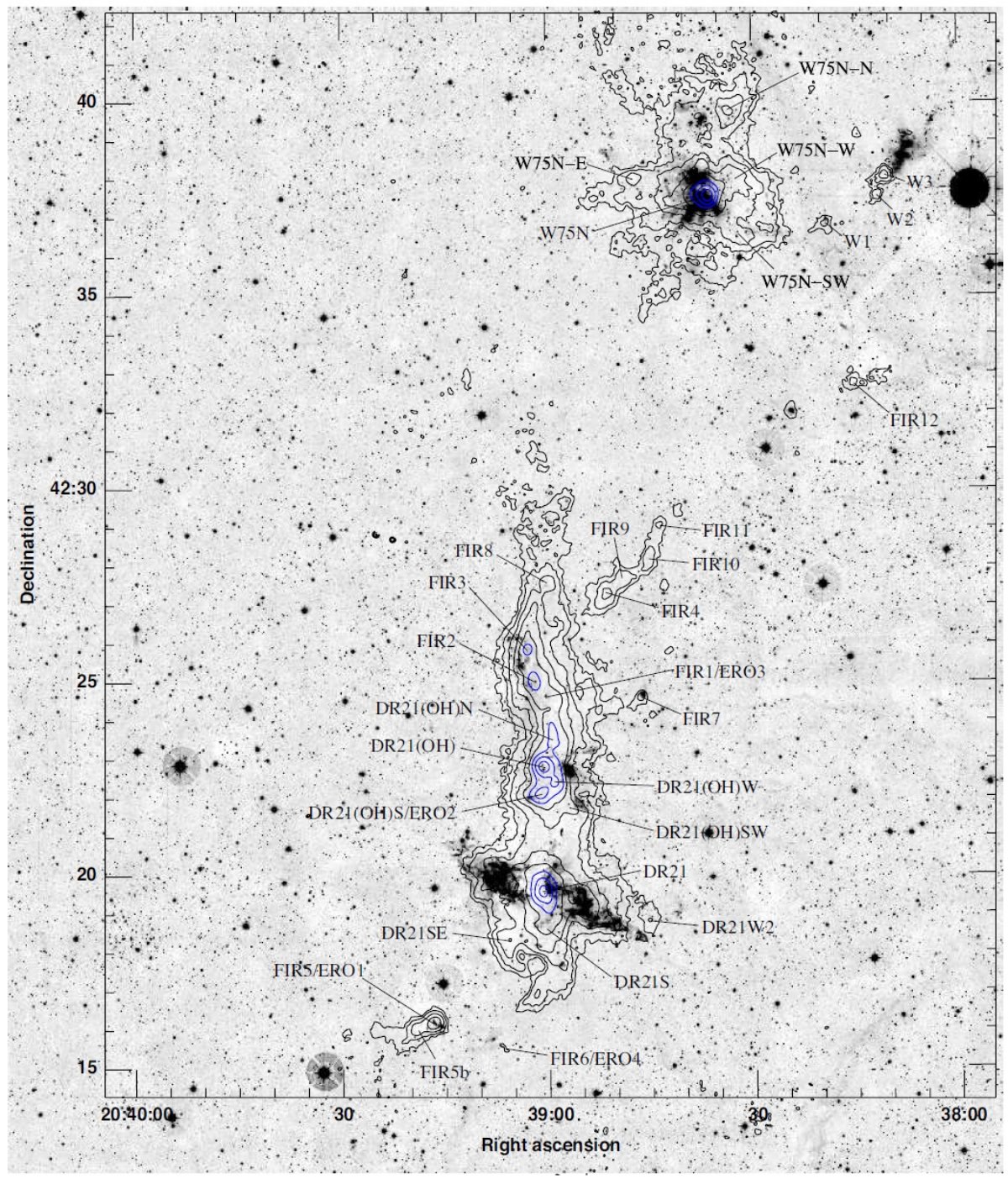

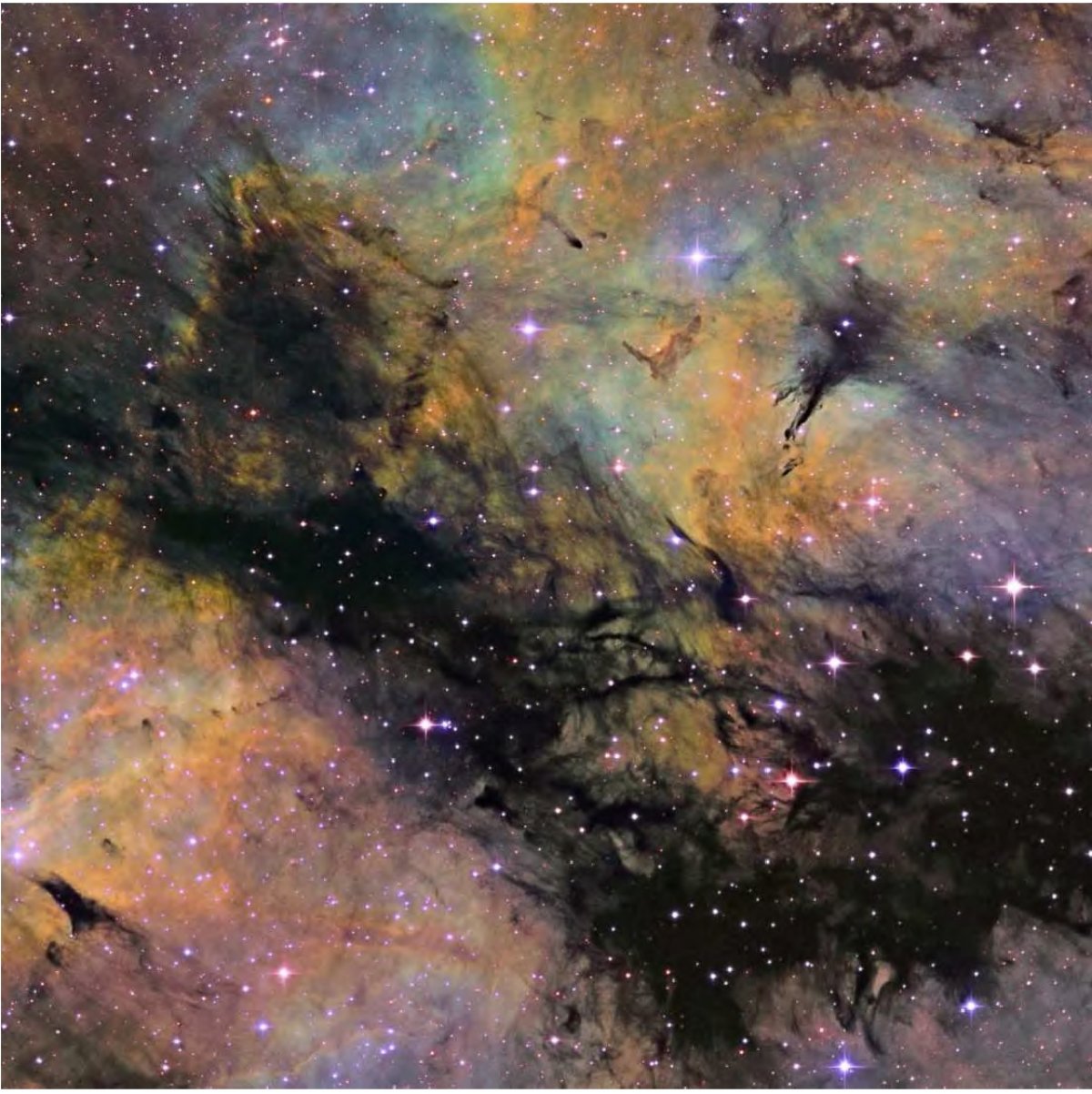

シグナスX の概観 シグナスXは銀河系中で最も明るく最も良く調べられている星形成域の一つ である。図9にはその可視画像を示す。渦状腕を縦に貫き見通して、強い減光 を受けているため、この領域は一見静かである。しかし、実際にはそこは、 数千の OB 星と強い星形成活動で煮えたぎる釜のような状態なのである。 そこには 40 以上の大質量原始星、 DR 21, DR21(OH), W75N, S106IR, AFGL 2591 などがあり、他領域には埋もれた FIR 天体 (Price et al 1982) が存在する。 MIPS, IRAC/Spizter 画像はこの星形成域に数千の若い低質量星と多数の大質量 原始星が存在することを明らかにした。図12は MIPS 24 μm 画像である。 熱電波源 多数の電波観測、1390 MHz(Westerhout 1958), 5 GHz(Downes, Rinehart 1966), $08, 1420, 4800 MHz (Wendker et al 1984, 1991) が存在する。図10には 1420 MHZ CGPS (Taylor et al 2003) の 1′ 分解能画像を示す。 非熱的電波放射に重なって 800 以上の熱電波源 = HIIRs が見える。Downes, Rinehart 1966 が同定した DR4 - DR23 がピークと一致するのがわかる。DR9,10, 11,13 では位置が少しずれている。しかし、図10のみならず他の周波数観測でも 強いピークが確認されているに拘わらず DR 天体として登録されていない電波源が 多数存在する。DR 天体の内 DR7 のみはシグナス領域と無関係であると思われる。 DR7 の電波分子線視線速度は DR7 がペルセウス腕天体であることを示す。 Comeron, Torra 2001 はこの天体の距離を > 3.6 kpc とした。 |

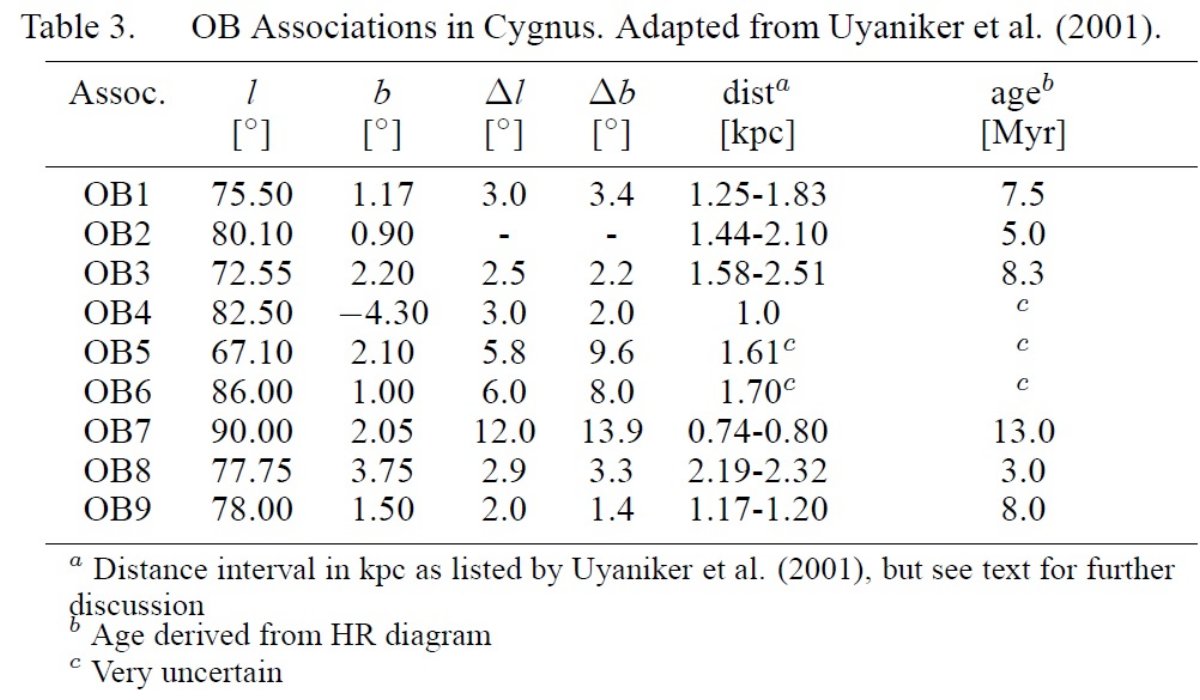

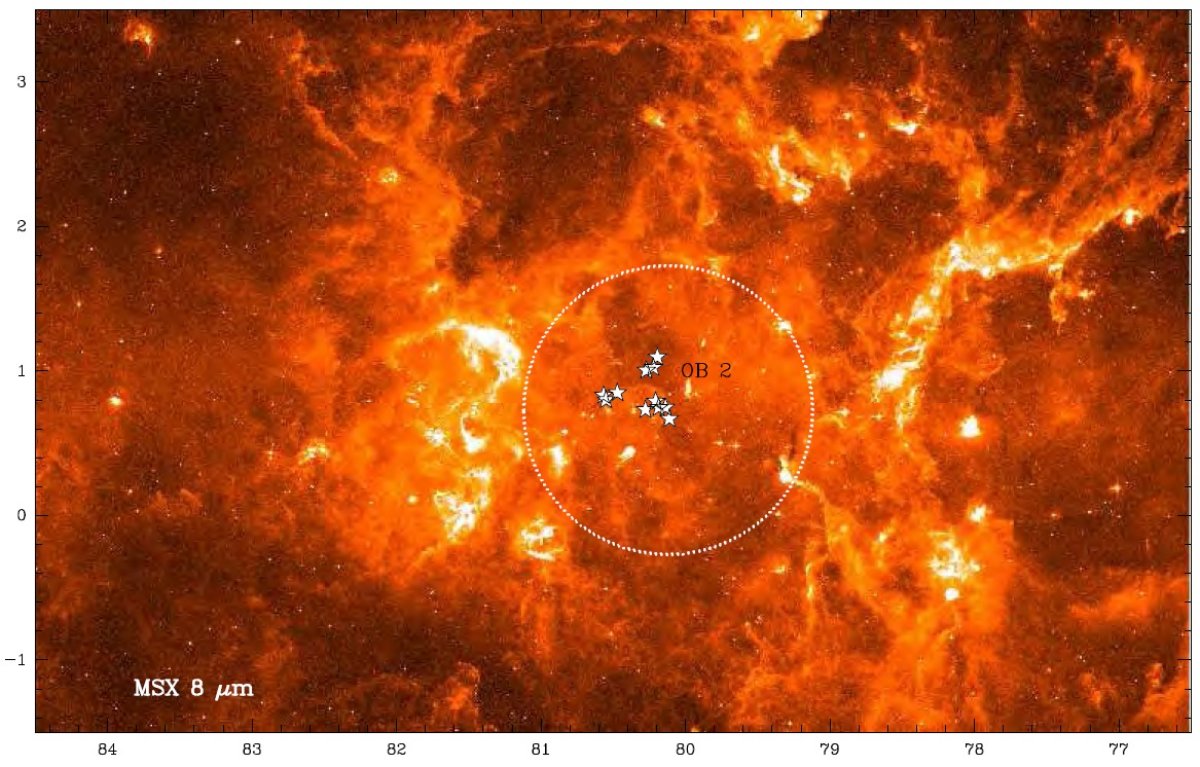

非熱電波源 電波観測からは幾つかの超新星残骸が見える。有名なのは γ Cyg に重なる G78.2+2.1 である。しかし、シグナススーパーバブルを説明するには もっと多くの超新星残骸が必要である。 若い星団 Comeron, Torra 2001 はシグナスX内 CHIIR の対応天体を NIR で同定した。 Dutra, Bica (2001), Le Duigou, Knodlseder 2001, Bica, Bonatto, Dutra 2003 はこの領域の 星団を探査した。シグナス領域で最も重要な星団は星形成複合の中心付近に 位置する Cyg OB2 星団である。図11には Cyg OB2 の最も重い星の位置を 示す。そこでは強烈な UV 光が光子支配的領域(photon dominated region) を形成していて、それは MSX の 8.3 μm 画像にも識別可能である。そうは 見えないが? OB アソシエイションのグループ分け Humphreys 1978 はシグナス OB アソシエイションの OB-星を 9つの OB アソシエイションに 分けた。図3と図13にそれらの位置を示す。しかし、この研究は 減光で隠された星を考慮していない。 Garmany, Stencel 1992 は IRAS カタログ と K-バンド画像とを用いて、減光の補正を行った。図13には Uyaniker et al 2001 による 6 個の OB-アソシエイションの位置と大きさを MSX 画像に重ねて、 星密度等高線と共に示す。図を見ると l = 80 の Cyg OB2 が最もはっきり見える アソシエイションであることが判る。Melnik, Efremov 1995 は OB1, OB8, OB9 は l = 76.8, b = 1.4, r = 1.4 kpc を中心とする単一のアソシエイションでは ないかという説を唱えた。 |

|

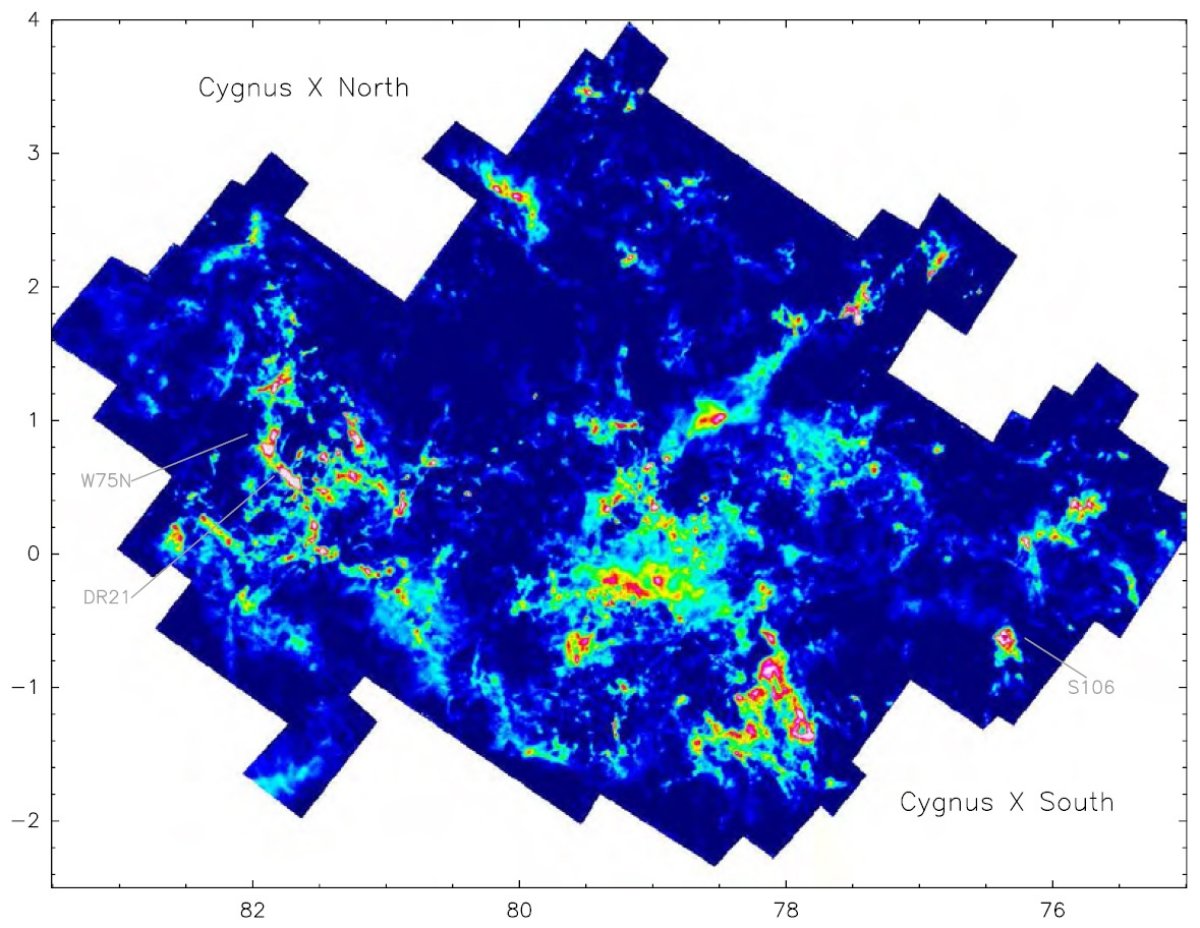

分子雲と OB-アソシエイション シグナスXには銀河系近傍内では最も巨大な分子雲複合を含んでいる。図14 は 13CO 1-0 ラインによる分解能 45″ FCRAO マップである。Scneider et al 2006, 2007 は図15に示す 13CO 2-1 ラインによる分解能 2′ KOSMA 観測 その質量を 3-4 106 Mo と見積もった。彼らによるとシグナスXは 結合したグループを形成している。Cyg OB2 と OB1/9 アソシエイションは 分子雲を直接に照らして加熱している。この解釈はこの方向に見られる多数の 天体, OB1, 2, 9 が同距離 1.7 kpc にあることを意味する。 |

Veron 1965, Landecker 1984 はシグナスXを Cyg OB2 を囲む巨大ストレー ムグレン球とそれに附属する天体と看做したが、その考えとも合致する。 Schneider et al 2006, 2007 は低銀緯側のシグナスXサウスは Cyg OB2 の 手前にあり、DR 21 を中心とするはっきりした糸状構造が見える領域は 向こう側とした。しかし進化段階の差も影響を及ぼし得る。 |

|

シグナススーパーバブル 星風と超新星爆発の協合効果は熱く(106K)低密度 (10-3 cm-3) ガスに満たされた大きな空胞を生み出す。これはスーパーバブル と呼ばれる。非常に大きなバブルは銀河面を突き破りハローのガスと混ざり合い、 その化学・力学進化に影響する。銀河系では数個の巨大スーパーバブルが同定されて いる。シグナススーパーバブルはその一つである。その広がりは Cyg OB2 を中心に 18° × 13° あり、 Cash et al 1980 が発見した強い軟X線放射域 である。シグナスは 26Al の崩壊で生じる 1.809 MeV の最強領域 でもある。 |

スーパーバブルは投影効果? Comeron. Torra 1994 は膨張スーパーバブルを囲む濃いシェルに重力不安定 が生じ、それがシグナススーパーバブルで観測される星固有運動の異常を 説明すると考えた。しかし、Uyaniker et al 2001 は、多波長観測に基づき、 シグナススーパーバブルは単一の天体ではなく、いくつかの現象が同一視線上 に並んでいるのであると結論した。 |

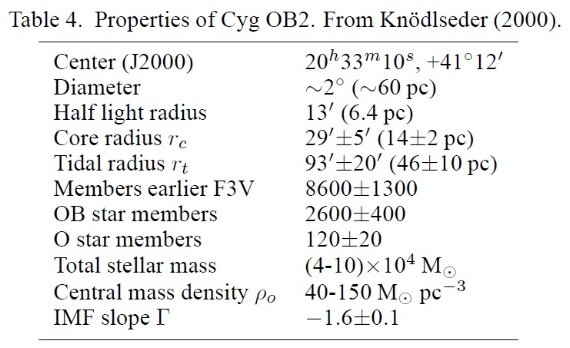

図16.Cyg OB2 の 2MASS 星密度分布。等密度線はピークの 10 % 刻み。 Knodlseder 2000 より。 Cyg Ob2 の発見 Cyg OB2 は Munch, Morgan 1953 により発見され、Morgan et al 1954a,b, Schulte 1956a,b, 1958 によりさらに多数の星が見つかった。Johnson, Morgan 1954 はそれらの星が大きな赤化を受けていることを見出した。Torres-Dodgen et al 1990, Massey, Thompson 1991 はその距離を 1.7 kpc とした。 Torres-Dodgen et al 1990, Knodlseder et al 2002 はその年齢を 3 - 4 Myr とした。IPHAS サーベイ Drew et al 2008 は 200 個の A-型星を同定し、これ は距離 1.7 kpc 対して 5 Myr, 1.5 kpc に対して 7 Myr の年齢を与える。Vink et al 2008 は IPHAS サーベイから 50 Hα 輝線星を Cyg OB2 の方向 とその南側に発見した。おそらく T タウリ星であろう。 Cyg OB2 の星数 Knodlseder 2000 は近赤外の統計から、Cyg OB2 は半ピーク半径 13 ′, 距離 1.7 kpc で 6.4 pc, の球対称な集団であること を示した。図16を見よ。赤外色等級図から彼は OB 星の数を 2600± 400, その内 O-型星は 100 個以上、と見積もった。これは銀河系で知られて いる O-型星集団としては最大規模である。 Cyg OB2 の総質量は 4 - 10 106 Mo である。これらの数字は Cyg OB2 には 10 万に上る 低質量 T タウリ星が含まれていることを意味する。表4にそのまとめを 載せた。 減光 Cyg OB2 方向の減光は Av = 5 - 20 の間で変動する。これが初期の過小評価 の原因である。Comeron et al 2002 の最近の分光観測から 100 個以上の O-型星 またはそれから進化した星が発見された。これは前述の Knodlseder 2000 の 予想と合致する。Hanson 2003 はその内 14 個の可視スペクトルを撮り MK 分類を行った。 Cyg OB2 は若い球状星団か? Cyg OB2 は LMC で見出されるような若い球状星団ではないかという考え は支持を集めている。しかし、その中心密度 2400 Mo pc-3 は Arches 星団の半分、NGC 3603 の 1/4 であり、Hansen 2003 は Cyg OB2 の 質量は非メンバーの取り込みで水増しされていると述べている。 |

表4.Cyg OB2 の 性質。 Knodlseder 2000 より。 Cyg OB2 の広がり Comeron et al 2008 は Cyg OB2 の周辺部に早期型星のハローが存在する ことを見出した。観測には近赤外撮像とそれに続く赤外分光が用いられた。 研究の結果、Cyg OB2 がその中心集団をはるかに超える広がりを持つという 仮説を棄却した。現存のどの構造にも属さない、多数の早期型星が存在する。 このようなフィールド早期型星種族はシグナス領域全体では星形成が長期に 亘って続いていたことを示唆する。 様々な波長での探査 Parthasarathy, Jain 1995 は低分散分光サーベイにより早期型星を探した。 IRAS 点源を調べ、多くの埋もれた早期型星や若い星が同定された。電波による 高温の大質量星の探査も Wendker 1984, Zoonematkermani et al 1990, Taylor et al 2003, Setia Gunawan et al 2003 などが行った。X線サーベイも Einstein, ROSAT, ASCA, XMM-Newton, Chandra で、ガンマ線でも COMP-TEL, EGRET, INTEGRAL, HEGRA. Milagro で行われた。 TeV 源 J2032+4130 Aharonian et al 2005 は Cyg OB2 の中心近くに位置する TeV 源 J2032+4130 のデータを調べた。 Butt 2007 は高エネルギーガンマ線の起源は Cyg OB2 の 大質量星集団から発する超音速星風ではないかと示唆した。荷電粒子流のプラ ズマ擾乱が粒子を TeV エネルギーまで加速し、その高エネルギー粒子が周囲の ガスと相互作用するのであろう。Horns et al 2007 は XMM-Newton の観測から J2032+4130 の周囲に広がった X 線領域を見出した。Butt et al 2008 は TeV 源と分子雲の一つの間に物理的なつながりがあることを示した。 非常に明るい星 Cyg OB2 #12 (この番号は Schulte 1958 による) は Mv = -10 であるが Av = 10 mag の強い減光 (Souza, Lutz 1980) を受けているためそれほど目立たない。 #8 は4つの O-型星からなるトラペジウム系である。この系には衝突星風連星 #8A (De Becker et al 2004) が含まれる。#5 は大質量食連星 (Bohannan, Conti 1976, Rauw et al 1999), #9 は長周期大質量連星 (Naze et al 2008), #7 と #22A はスペクトル分類の端に位置する O3 型 (Walborn 1973, Walborn et al 2002) である。注目すべきなのは Cyg OB2 には非熱的放射 O-型星が3つ、#5, #8A, #9、 含まれている De Becker 2007。 Cyg OB2 には多数の分光連星と食連星が含まれて いる Kiminki, McSwain, Kobulnicky 2008. Comeron, Pasquali 2007 は Cyg OB2 から の O4If 型逃散星を発見した。この星は既知の大質量逃散星3つのうちの一つである。 Kiminki et al 2007 の視線速度サーベイからは他の逃散星の発見はなかったが、 Comeron, Pasquali 2007 はまだ10個はあるはずだと推定している。 分子雲内天体 Cyg OB2 には埋もれた明るい星を含む分子雲が付随していて、星形成が今なお継続中 Odenwald 1989, Dobashi et al 1994 であることを示す。その例は IRAS 20343+4129 である。これは L = 5500 Lo の UCHIIR で DR 18 に付随する。1.2 m 電波サーベイで Beuther et al 2002 はコンパクト電波源を3つ発見した。それらは分子雲コアに付随 (Schneider et al 2006) し、強い分子流を伴う。 |

|

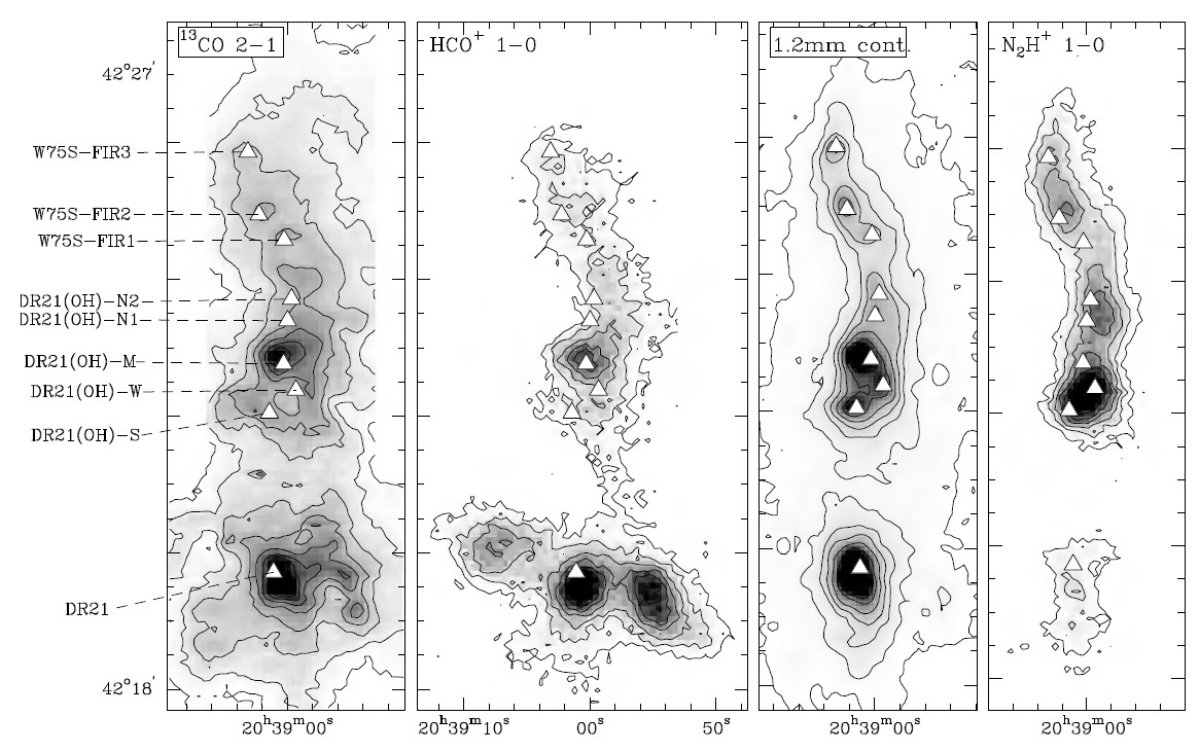

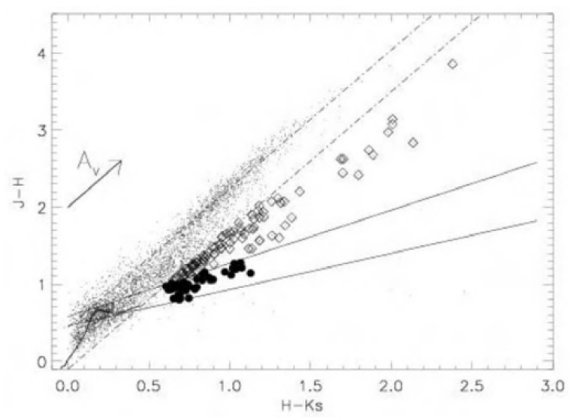

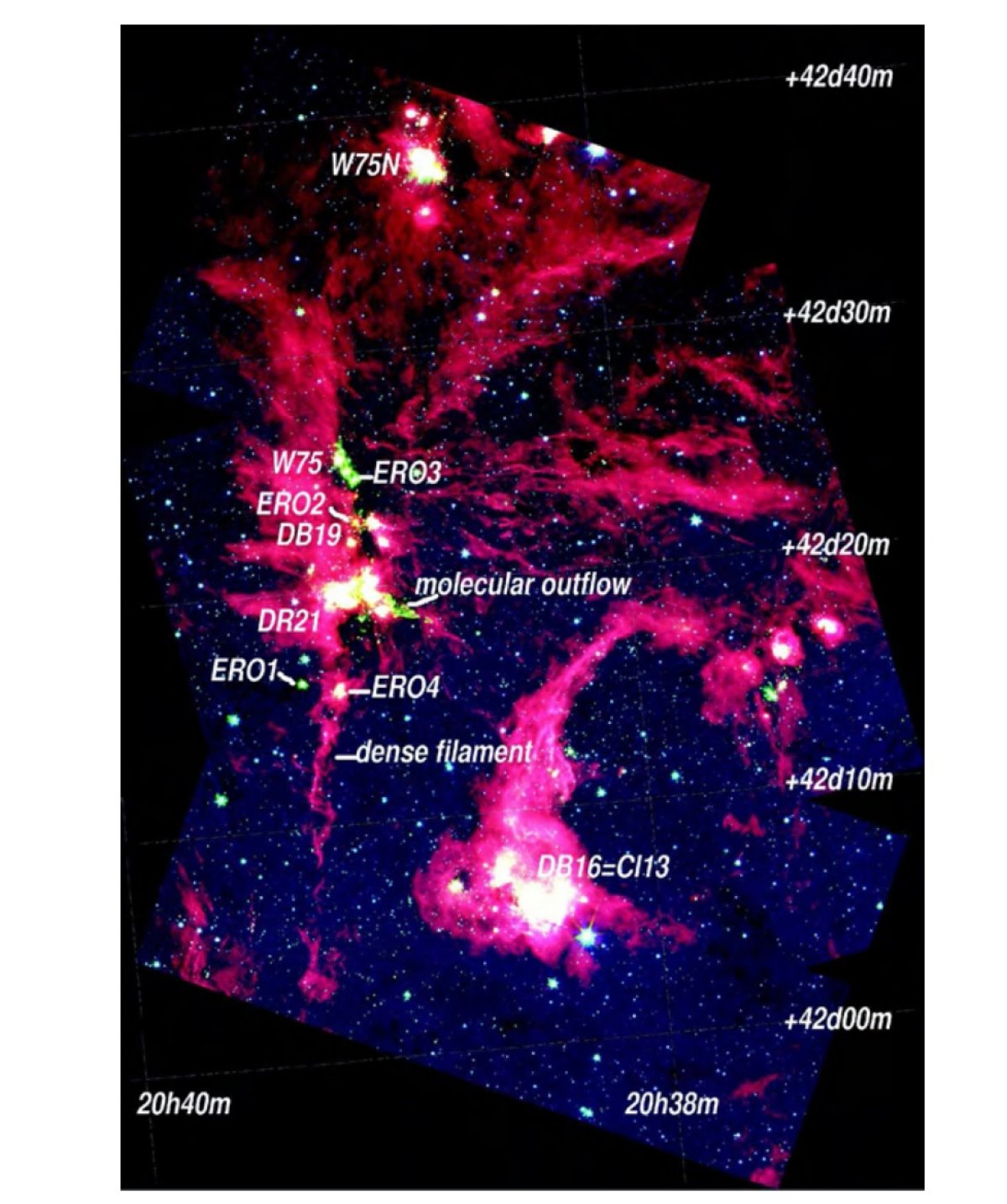

W75 = DR21 + W75N W75 (Westerhout 1958) は大きな電波域で、南側は DR21, DR21(OH)(これは 電波源ではなく時には W75S(OH) とも呼ばれる。)、北側は W75N から成る。 図17と図18を見よ。 DR21 DR21 と DR21(OH) を含む分子フィラメントは銀河系でも最も活発な星形成域 の一つである。しかし Av = 50 - 100 に及ぶ大きな減光のため赤外と電波でのみ 観測が可能である。多数の研究が行われている。しかしその距離は 1.5 - 3 kpc とまだ不確定である。DR21 はコンパクト 30″×30 ″ で、連続波輝度が非常に高い。そのピークは A - F の名前が付けられている。明 るい O-型星の存在が予想されるが、 Hanson, Luhman, Rieke 2002 の NIR 観測 では対応天体の発見に失敗した。電波源 DR21 は N-S 方向 15′ に伸びる分子雲の尾根に埋まっている。図17はこの尾根状雲を様々なラインで 図示している。DR21(OH) のメーザー源は大質量 YSO の存在を示唆する。それより さらに北側に FIR 源が Harvey et al 1986 により発見された。それらは W75FIR1 - 3 と紛らわしい名前を付けられている。これら全ては深いコアに埋もれている。 放出流 図17の HCO+ マップには DR21 からの、E-W 方向の分子流が はっきりと見える。Smith et al 2006 は O8 ZAMS 星へのガス降着が DR21 からの 流出の原因であろうと考えている。図18は H2 画像を示す。図には 少なくとも 50 の低質量星からの流れが見える。中で最も著しいのは DR21 から のものである。 Spitzer 観測 DR21 は遠赤外で色々調べられている。これらの観測から尾根に沿って濃い ダストコアが並んでいることが判った。それらの幾つかは大質量原始星であり、 強い SiO メーザー源(Motte et al 2007)となっている。研究の突破口は Spitzer であり、 Marston et al 2004 は IRAC, MIPS による観測を行った。図19には IRAC/Spitzer 合成画像を示す。目立つ特徴は数パーセクに亘って伸びるフィラ メントが DR21/DR21(OH) 領域から伸びていることである。同じ領域の二色図を 図20に示す。そこには多数の YSO と T タウリ星が示されている。2MASS 天体 の 4 つは極度に赤く (ERO)、 図20にマークされている。我々は Spitzer データを使って、これら低質量 YSO の研究を開始した。 |

図20.図19領域の 2MASS 二色図。大部分が矮星と巨星から放射される赤化 線の上にある。菱形=YSO 候補。黒丸= T タウリ星候補。Marston et al 2004 より。 W75N W75N 領域は DR21 の 15′ にある大質量星形成領域として 知られている(図18)。Haschick et al 2004 はこの領域に3つの電離ガス W75N(A), W75N(B), W75N(C) を見出した。また、Shepherd 2001 は少なくとも 3つの mm 源 MM1, MM2, MM3 を見出した。その一つはパーセクスケールの CO 流のエネルギー源である。 Persi et al 2006 は MIR 地上観測と Spitzer IRAC 画像とから 25 星から成る 若い星団を W75N(B) の周囲に発見した。W75N はまた、OH, H2O メーザー源としても有名である。いまでは B-型星の星団を形成中の領域と しても有名である。 |

|

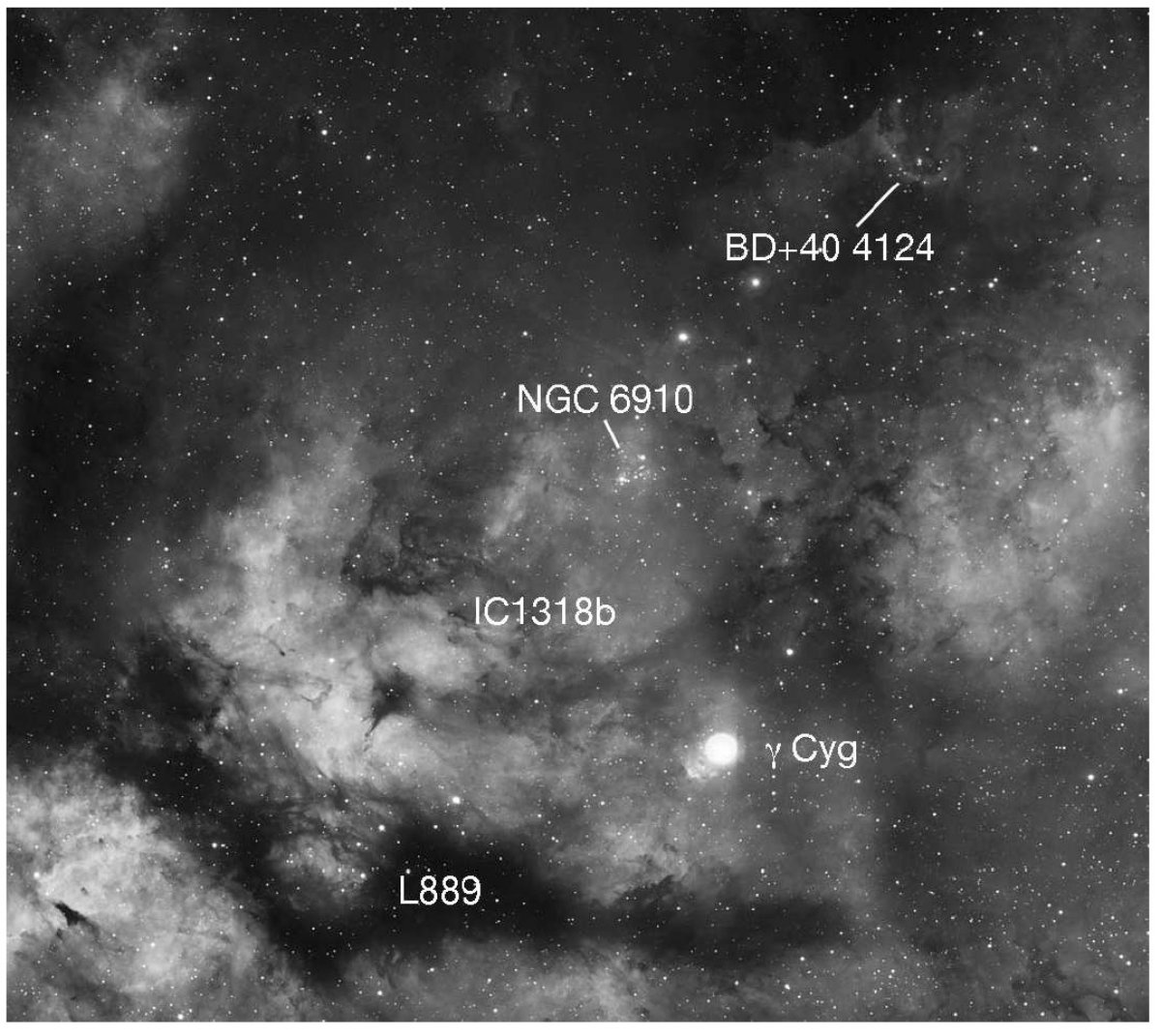

HIIR IC1318 HIIR IC1318 は3成分 a, b, c から成る。図9の可視画像に見える。IC1318 b/c は単一の巨大 HIIR がダストレーンに分割された、成分の一部である。この ダストレーンは図21、図22に Lynds 889 として知られる。IC1318 b/c までの距離は 1.5 kpc である。IC1318 の電離源は Arkhipova, Lozinskaya 1978 に よって発見され、 Appenzeller, Wendker 1980 により O9V と分類された。 様々な波長の研究 Odenwald, Schwartz 1993 はシグナスXの星を IRAS カタログを用いて研究した。 Wendker et al 1991 はコンパクト電波源のカタログを発表した。その内の一つ ECX6-15 = DR 6 は IC1318b と IC1318c の間にある暗黒レーン L 889 に乗っている。 Campbell et al 1981、Odenwald et al 1986 は FIR, 電波で研究した。Comeron, Torra 2001 は NIR で研究した。この領域の星形成研究は始まったばかりである。 NGC 6910 若い星団 NGC6910 は IC 1318 b の外辺に位置する。図23を見よ。星団と HIIR との関係は不明である。星団位置は Cyg OB9 アソシエイション内部にある。 |

このアソシエイションは 30pc × 40pc の大きさを持ち多数の大質量

早期型星を含む。NGC6910 はウィリアムハーシェルにより 1786 に発見された。

多数の測光観測がある。Sherwood et al 1991a はそれまで得られた距離の

リストを示したが、 1.5 kpc 付近に集中している。ただし減光に異常が見られ

るので R の取り方で距離は大きく変わり得る。Vansevicius 1992 は距離

1530 pc 年齢 < 7 Myr を得た。Delgado, Alfaro 2000 は距離 1740 pc,

年齢 6.8 Myr を得た。星団の明るいメンバーのスペクトル型は O9 - B2 で

ある。Delgado, Alfaro 2000 は 1 ダース以上の暗い A - G 型前主系列星を検出した。

Kolaczkowski et al. 2004

は NGC 6910 内の変光星探査を行った。 Melikian,

Shevchenko 1990 は NGC 6910 の一般領域で Hα 輝線星を探した。

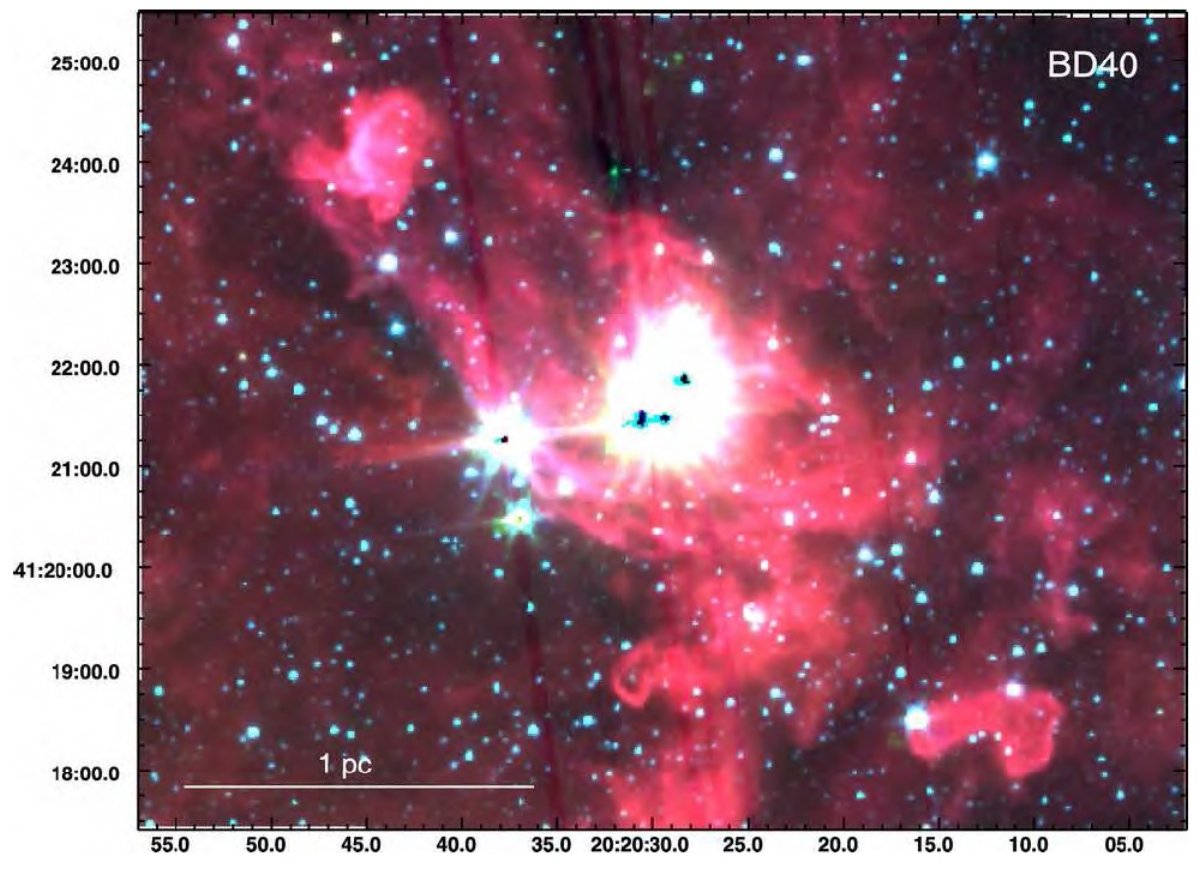

Ae/Be 星 NGC 6910 の北西には小さなコメタリ−星雲がある、そこには若い星の集団がある。 Herbig 1960 が最初にこの星団に注意を向け、二つの Ae/Be 星 BD+40°4124 = V1685 Cyg = HBC 689 = MWC 340 (B2V) と LkHα224 = V1686 Cyg = HBC 690 (B5V) を同定した。彼はまた連星 LkHα225 = V1318 Cyg も 同定した。これらの星は非常に若く、星周物質に囲まれ、変光を示す。 これらの星についてはその後多くの観測が行われた。 |

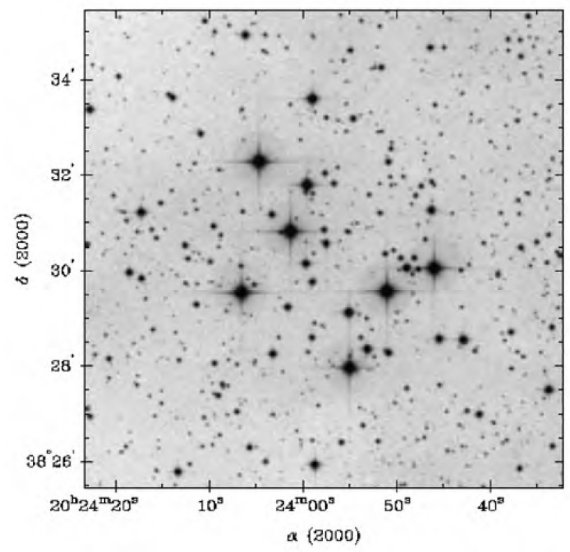

図26.若い星団 NGC 6913 = M 29. DSS のレッド画像。 IC 4996 Cyg OB1 の中心には散開星団 IC 4996 がある。そこでは銀河面から 40 pc の 高さに多数の若い星と活発な星形成域がある。星団は Bellamy 1904 により発見 された。変動する減光のため、星団距離推定値は 1.6 kpc から 2.4 kpc にまで 亘るが、2 kpc より近いというのが妥当であろう。年齢も 6.3 - 7.5 Myr に散ら ばる。変光星探査も Alfaro et al 1985, Delgado et al 1985, Pietrzynski 1996 と行われた。Delgado et al 1998 は多数の前主系列星を同定した。 NGC 6913 = M29 図26に示す NGC 6913 = M29 は Cyg OB1 の範囲内にある。メシア天体の割 には研究が進んでいない。研究結果が割れているのは非メンバーの混入と変動する 減光のためであろう。距離も Wang, Hu 2000 の1.1 kpc から Massey et al 1995 の 2.2 kpc まで散らばる。Joshi et al 1983 の結果は 1.5 kpc である。 この結果は星団を Cyg OB1 のメンバーと看做す考えに支持を与えるが、上に 見たように最終的な結論とは言えない。 |

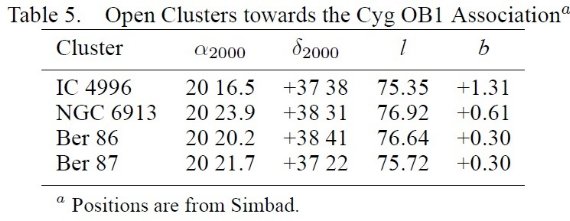

表5.Cyg OB1 アソシエイション方向の散開星団。 Berkeley 86 Berkeley 86 は Setteducati, Weaver 1962 に発見された小さな星団である。 Sanduleak 1974 はこの星団が O-型星を含み、従って若いことに気付いた。 Forbes 1981 の測光は距離 1.7 kpc を与える。有名なウォルフライエ連星 V444 Cyg はこの星団のメンバーであるらしい。Massey et al 1995 はこの 星団の年齢を 2 - 3 Myr とし、 Deeg, Ninkov 1996 は 6 Myr とした。 一般には Be 86 は Cyg OB1 のメンバーと看做されている Berkeley 87 Turner, Forbes 1982 はこの星団に約 100 個の明るい星が 5 pc 内に分布 する事を発見した。彼らは距離 950 pc, 年齢 1 - 2 Myr と結論した。しかし、 Bhavya et al 2007 は距離 1445 pc で Cyg OB1 の一員でないかと述べた。 この星団は大きな赤化を受け、星形成が進行中の大きな分子雲を伴っている ように見える。分光観測によるとメンバーの大部分は OB-星である。星団には 珍しい WO-型星 Sand 5 = ST 3 = WR 142 (Polcara et al 1997) が含まれて いる。Milagro ガンマ線天文台が Ber 87 方向に、W-R 星 HD 192163 のシェル から発する TeV 放射を検出したので大きな関心が寄せられている。 三日月星雲 = NGC 6888 三日月星雲 = NGC 6888 は図9の南西端に見えるが、 Cyg OB1 アソシエイ ションの縁に位置している。この星雲は W-R 星 HD 192163 の膨張シェルである ために独特な形をしている。 バブル Cyg OB1 アソシエイションは 4°×3.5° あり、上述の星団以外に 多数の O 型星が領域内に散らばっている。それらからの星風と超新星爆発は全体 として周囲の環境に大きな影響を及ぼす。Brand, Zealey 1975 は直径 4° の ほぼ完全な円をなす Hα の放射を観測した。Lozinskaya, Sitnik 1988 は Cyg OB1 にはいくつかのシェルが階層を成していることを発見した。IRAS 画像 を用いて、 Saken et al 1992 は赤外放射の欠損する 2°×5° 領域 を見出し、それを年齢 1 Myr の空胞と解釈した。運動学的な研究から、Cyg OB1 内部に 100 km/s を越す超音速の速度差が存在することが判った。 |

|

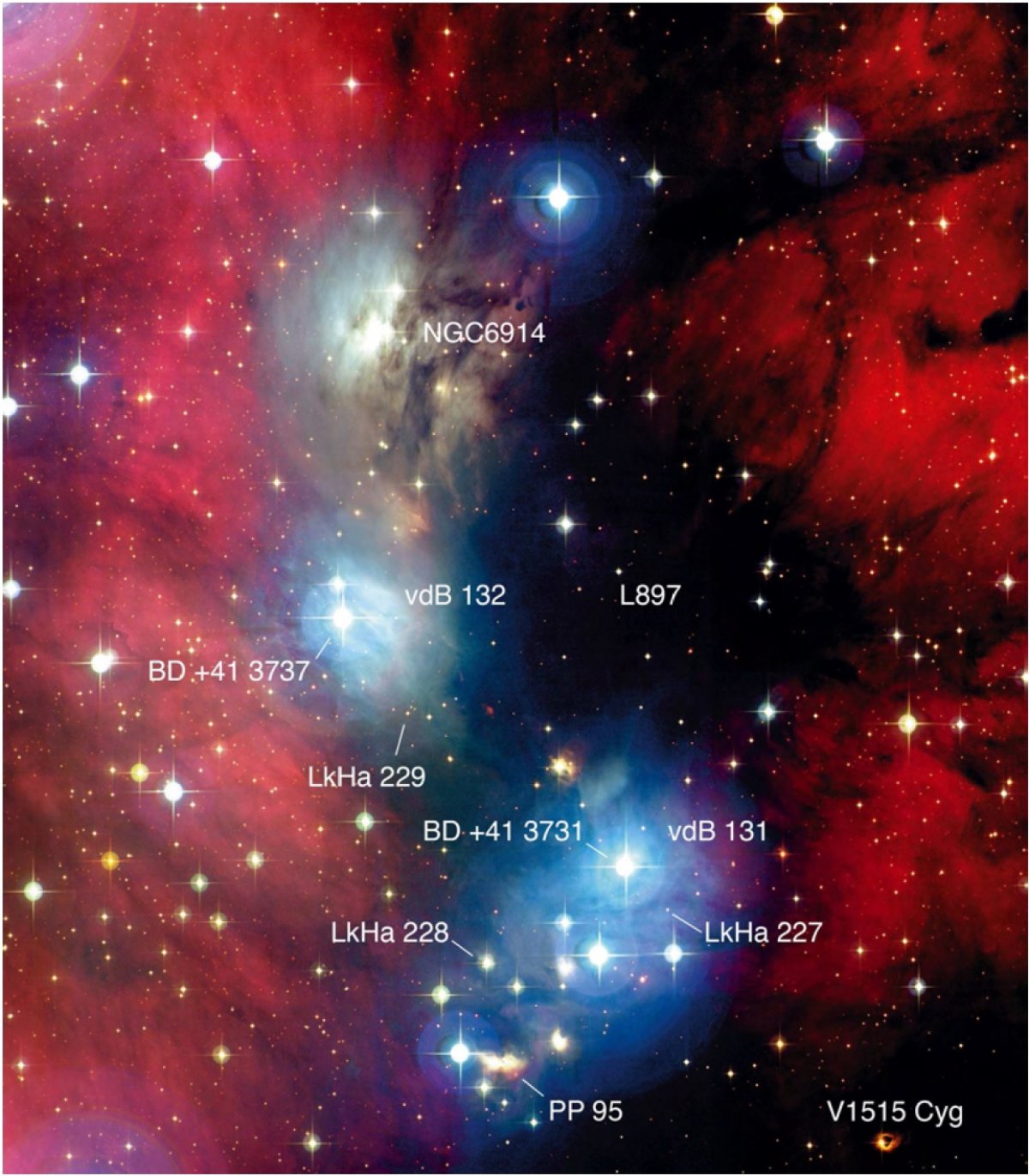

反射星雲 vdB 131 と vdB 132 図27は NGC 6914 内の反射星雲を示す。NGC 6914 は 1881 年に Jean Marie に発見された南北に3つ並ぶ星雲の一番北の天体である。真ん中は Hubble 1922 により NGC 6914a, 南は NGC 6914b とされた。 van den Bergh (1966) はその反射星雲カタログの中で、一番南の星雲を vdB 131, 真ん中を vdB 132 と名付け、いまではそれが定着している。vdB 131 は BD +41°3731 = HBC 693, B3 のハ―ビッグ Ae/Be 星に、 vdB 132 は BD +41°3737, これも B3 のハ―ビッグ Ae/Be 星、に照らされている。 反射星雲と H-H 天体 NGC 6914 の距離は Racine 1968, Shevechenko et al 1991a によれば 1 kpc である。したがって, 距離 1.7 kpc のシグナスXより手前にある。多くの若い星 が見えるが、有名なのは FUor V1515 Cyg である。 Herbig 1960 は図27にある LkHα 227, 228, 229 に注意した。小さな反射星雲 PP 95 は Parsamian, Petrossian 1979 が調べ、Aspin, Reipurth 2000 は大きな H-H 天体 HH 475 を PP 95 の近くに発見した。二つの明るい IRAS 天体 IRAS 20226+4206 と 20227+4154 は同じ領域にあり共にクラス I 天体である。少なくとも IRAS 20227+4154 には 分子流がある。この領域はもっと研究する価値がある。 図28.大きな暗黒雲複合 Kh 141 (Khavtassi 1960) = TGC 541 (土橋その他 2005) = 北の石炭袋. この雲は Cyg OB7 アソシエイションに属す。 図は l = [86.7, 98.3], b = [-5, 7.5] 土橋ら 2005 より。 |

|

|

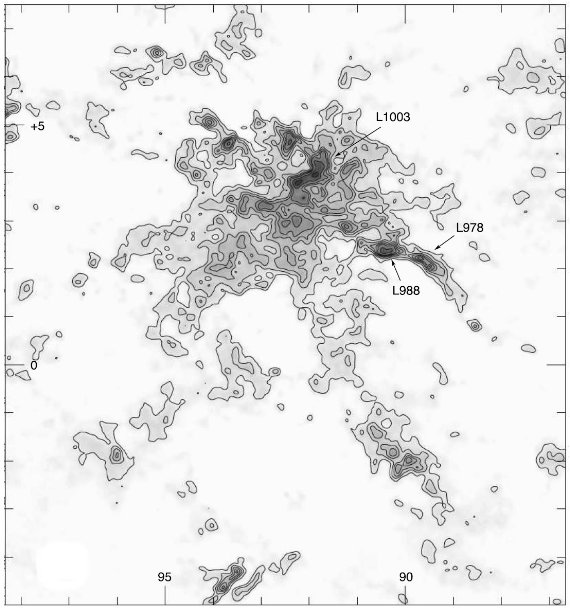

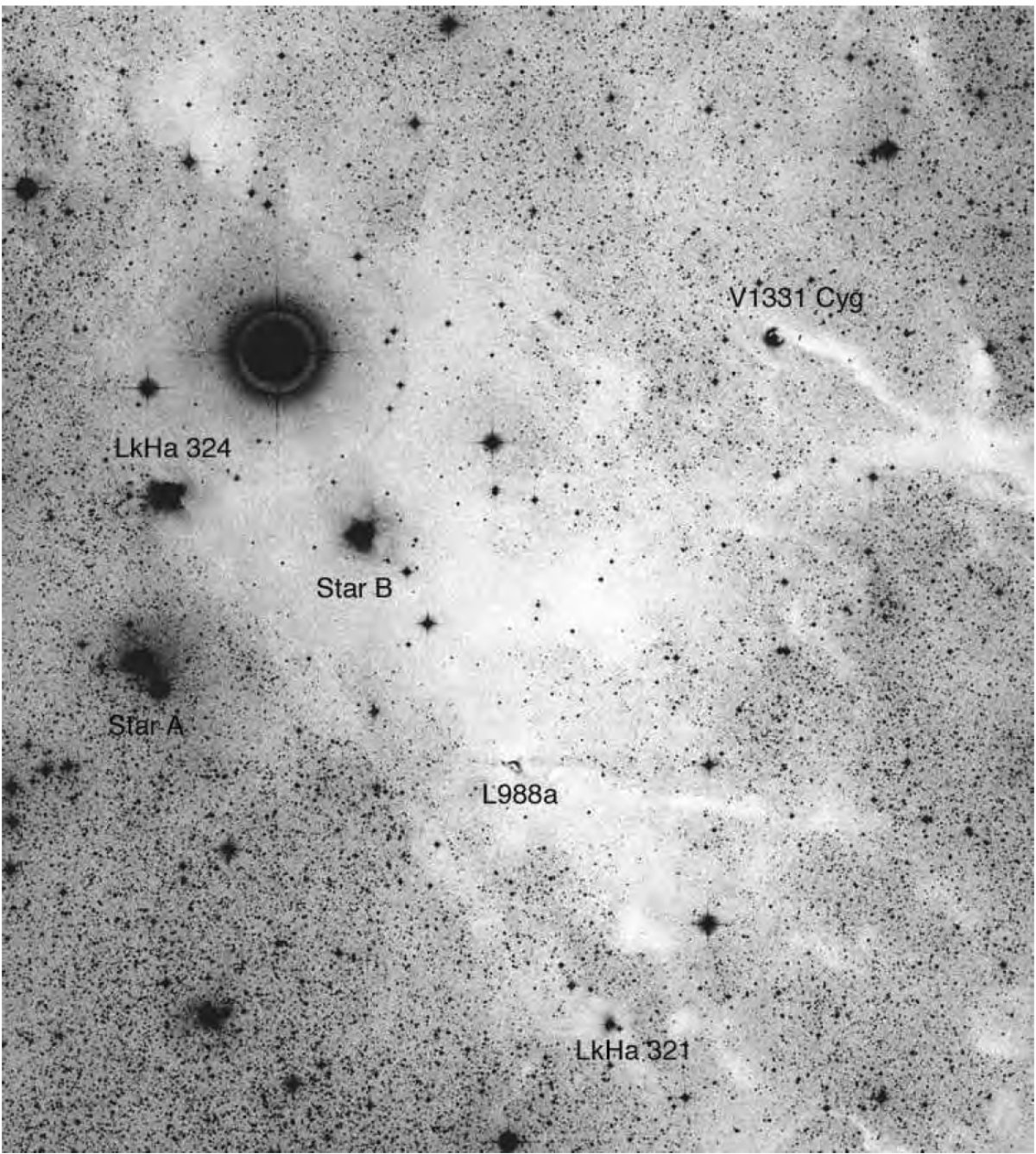

距離 0.8 kpc Cyg OB7 領域は9つのシグナス OB アソシエイション中最も近いアソシエイ ションである。距離は 740 - 800 pc と見積もられている。 YSO 多数の IRAS 天体が存在し、多くは YSO 候補である (土橋,Berbard, 福井 1996)。 放出と円盤が埋もれた若い星 GH2O 092.67+03.07 に Bernard, 土橋、百瀬 1999 に より発見された。Cohen 1980, Herbig, Bell 1988, Movsessian et al 2003, Melikian, Karapetian 2003 は H-H 天体、 Hα 星を検出した。 雲複合 Kh 141 Cyg OB7 方向の雲複合は Kh 141 (Khavtassi 1960) = TGU 541 (土橋ら 2005) である。 この雲は北石炭袋とも呼ばれる。図28を見よ。この雲は距離 400 pc (Simonson, van Someren 1976) で前景の雲とされたが、距離 0.8 kpc で Cyg OB7 との直接のつながりを主張する説もある。複合の最大減光部は L 988(TGU 541 P2), L 978 (L 977, TGU 541 P7), L 1003 (TGU 541 P1) である。図28を見よ。 図29の星 A, B に対し、Chavarria-K 1981 と Chavarria-K, de Lara 1981 は距離 700 pc, 780 pc と決めた。Shevchenko et al 1991b はこの領域の多数の星の観測 に基づき、減光が 550 pc で急に増加することを見出した。Herbig, Dahm 2006 は 様々な距離値を総合し、 L 988 の距離として 0.6 kpc を妥当な値とした。Alves et al 1998 は L 978 (彼らをこれを L 977 と呼んでいる) を距離 500±100 pc とした。高減光領域 L 988 と L 1003 は共に星形成が活発な領域である。 |

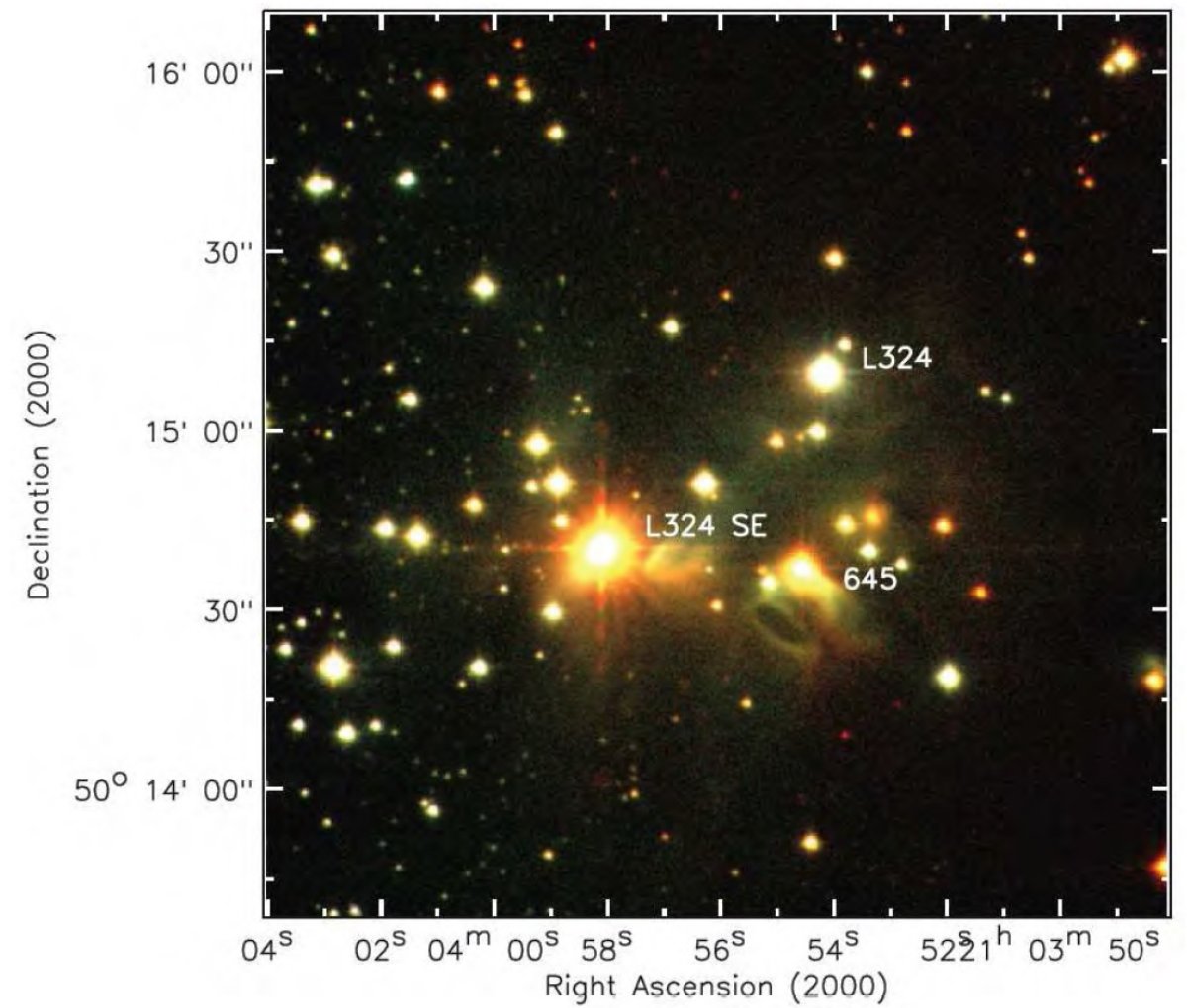

L 988 の輝線星 図29には L 988 の3つの輝線星 V1331 Cyg, LkHα 321, LkHα 324 が見える。その他, 殆ど研究されていない星雲星 A, B が見える。最後に 分子流の位置に小さな星雲 L 988a が見える。この領域を可視、赤外で詳細に 調べて、 Herbig, Dahm 2006 は ハ―ビッグ Ae/Be 星 LkHα 324, LkHα 324-SE の周りに少なくとも 60 の Hα 雲片に囲まれている ことを見出した。図30を見よ。Ridgeway et al 2003, Allen et al 2008 の ミリメーター観測によると星団は一部分子雲コアに隠されている。広域画像 から Walawender, Reipurth, Bally 2008 は多数の H-H 天体を発見した。 L 1003 雲 Cohen 1980 は L 1003 雲で赤い星雲状天体 RNO 127 を発見した。これは 明るい H-H 天体 HH 448 であることが判った。図31にあるように、雲には いくつかの IRAS 天体と多数の H-H 天体がある。特に興味深いのは新しい FUor 星の存在である。 B 362 ボクグロビュール B 362 は (l, b) = (92.7, -0.1)、Kh 141 雲複合の 丁度南にあり、多分それに属している。小倉と長谷川 1983 はこの領域を サーベイし、いくつかの Hα 星をグロビュールの周りで発見した。 B362 から 10′ 南にはそれより小さな L 1014 雲が存在 する。そこには埋もれた低光度中間赤外、連続電波源があり反射星雲を照ら し、分子流を形成している。運動距離 200 pc を仮定するとこの星は原始 褐色矮星かも知れない。しかし森田ら 2006 はより遠いと述べている。もし Cyg OB7 と同じ距離の 800 pc なら、上の天体は非常に低いとは言えなく なる。 |

|

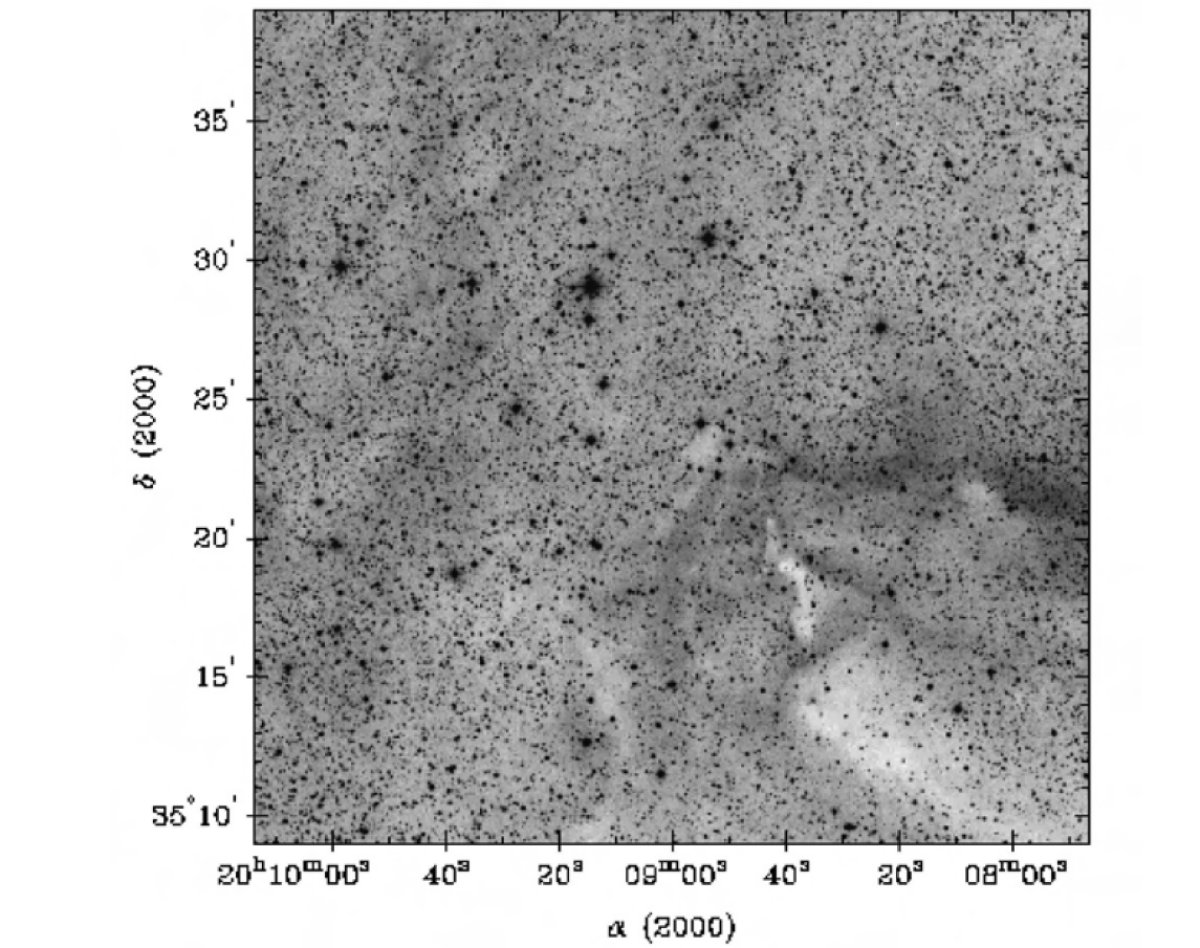

距離 Cyg OB3 アソシエイションはシグナスリフトの西側にあり、3.5°× 1.5° の大きさである。このアソシエイションはあまり良く研究されて いない。メンバーのリストは Humphreys (1978), Garmany, Stencel 1992 が与えている。彼らは距離 2.3 kpc と 1.7 kpc を 与えた。Massey et al 1995 は 1995 星の UBV CCD 測光を行い、距離 2.1 kpc を導いた。このアソシエイションの最も早期型の星は O4 星 HD 190429A である。 NGC 6871 NGC 6871 は Cyg OB3 の中心部分と看做されている。この星団は 1825 年に ストルーブが発見し、その後多くの研究がなされた。星団は二つの明るい多重星 が目立つが、その他の点では高い背景星密度のためにはっきりしない。星団の 最も早期型星は O6.5III 星 HD 190864 である。NGC 6871 までの距離は、 Cohen 1969 が 1.9 kpc, Crawford et al 1974 が 2.0 kpc, Reiman 1989 が 2.4 kpc である。おそらく、NGC 6871 と Cyg OB3 は距離 2 kpc 付近に位置する のであろう。 年齢 星団の年齢はあまりはっきりしない。 Reiman 1989 は 12 Myr, Massey et al は 2 - 5 Myr, Southworth et al 2004 は 8 - 12 Myr を与えた。 NGC 6871 には多数の変光星が見つかっている。その中には幾つかの食連星 も含まれる。また輝線星も見つかっている。Balog, Kenyon 2002 は 44 の 輝線星を発見し、その 24 個は星団メンバーらしい。いくつかは Be 星、 いくつかは T タウリ星である。 |

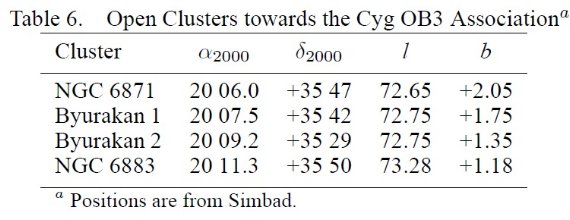

表6.Cyg OB3 方向の散開星団 Byurakan 2 Cyg OB3 に関連する星団としては他に Byurakan 2 がある。図32を見よ。 この星団はコメタリ−雲複合 L 856 = TGU 444 の先端付近にあり、星団の若い 星が雲複合を食い欠いているように見える。Byurakan 2 の中心星は B0.5IV 星 HD 191566 V = 7.7 である。Dupuy, Zakauskas 1976 は星団直径 19 ′, Av = 3.3, r = 1445±133 pc、年齢 10 Myr 以下とした。 最近 Bhavya et al は既存の可視データに 2MASS を組み合わせて、距離 1739±175 pc, 年齢 0.5 - 5 Myr とした。 Byurakan 1 と NGC 6883 Byurakan 1 と NGC 6883 は背景の星か混み合い過ぎて、ほとんど研究されて いない。 |

|

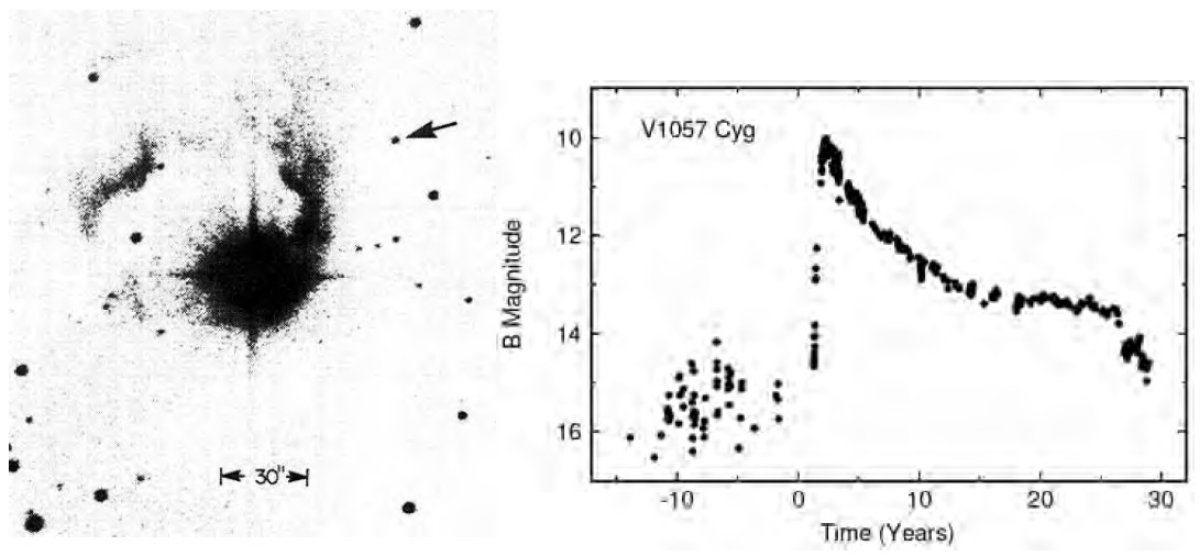

スペクトル型 LkHα 190 = V1057 Cyg は暗い不規則変光星で、 1969 年に 5.5 等の FUor 爆発を起こすまでは輝線星であった。この星は北アメリカ星雲の中央に あり、距離は約 600 pc である。多数の可視・赤外観測が行われた。星は T タウリ型の輝線のみで吸収線のないスペクトルから F - G 型超巨星型吸収線 と H&aplha;, ナトリウム二重線の P-Cyg ウィングラインを示すように進化し た。 |

多数の分光研究が行われた。 1720 MHz OH メーザーが 1973 年に 検出された。 1979 年にはもう一つの爆発が検出された。メーザーは 膨張シェルと数百パーセク離れた星周物質との相互作用の結果かも知れない。 |

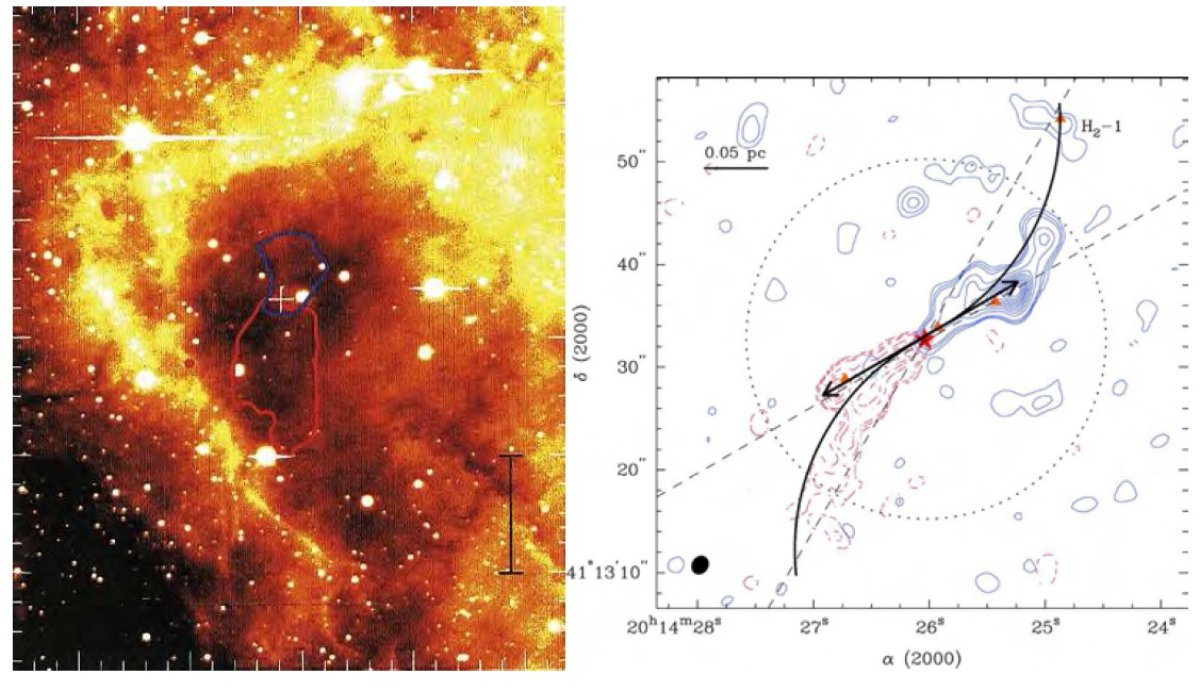

7.2.V1515 CygV1515 Cyg = IRAS 20220+4202 は FUor 天体で Herbig 1977 が、 NGC 6914 に随伴する暗黒雲複合 L 897 に発見した。図27を見よ。V1515 Cyg は FU Ori と V1515 Cyg とスペクトルの特徴が共通しているが、それら2天体より増光が 遅い。7.3.V1331 CygV1331 Cyg = LkHα 120 = IRAS 20595+5009 は曲がった反射星雲という 特異な構造を示す T タウリ星である。この星は可視光で詳しく調べられた。 赤外 CO スペクトルには1次倍音が輝線で現れる。7.4.IRAS 20126+4104IRAS 20126+4104 は Cyg OB2 星団に背を向けた小さなグロビュール中にある。 したがってこの天体の距離は 1.7 kpc と考えられる。光度は 104 Lo で、その大部分は早期 B 型星への降着から生まれる。 図35には、強い双極流が南北に流れ出ているのが見える。分子流は電波連続波 で検出された電離ガスジェットにより引き起こされている。中心部は高温で高密度 のコアの中にあり、ケプラー運動する降着円盤に囲まれている。多数の水メーザー が検出され、複数回の VLBI 観測によりそれらのスポットが原始星から加速さ れつつ遠ざかって行くことが明らかになった。その動きはジェットの円錐形 表面に沿って動いているように見える。OH と CH3OH メーザーは 5 Mo の中心星の周りのケプラー運動と看做せる。深い NIR 画像からは暗い 伴星が 1000 AU 離れて存在する。 |

図34.輝線に富んだ T タウリ星 V1331 Cyg の周りにははっきりした構造 の星周物質が取り囲んでいる。 WFPC2/HST 画像。 Quanz et al 2007 より。 |

7.5.AFGL 2591AFGL 2691 = IRAS 20275+4001 はCyg OB2 の中心を指すコメタリ−雲の中にある。従って 距離は 1.7 kpc と考えられる。巨大な分子流がこの天体から流れ出る。Poetzel et al 1992 は一群の H-H 天体 HH 166 を発見した。分子流の活動は H2 のコブと しても (田村、山下 1992) 現れる。干渉計からは二つの主天体が 6″ 離れて存在し、NW 成分が NIR で観測された流出流空隙に囲まれた方であることが 分かった。図36を見よ。他の暗い天体がこの2天体の周りに集まっていて、小さな 星団を形成している。AFGL 2591 の周囲には多数の H2O メーザースポットが 見つかっている。この天体は多分早期 B-型星で Av = 100 mag の厚い雲に埋もれている のであろう。 |

図36.AFGL 2591 の JHK 合成画像。 Aspin より。 |

| シグナス内の星形成域には数十万の若い星が存在し、我々の銀河内でも最も活発な星形成 域の一つである。ここでは良く知られている領域の紹介に限定したが、それ以外の領域にも 殆ど知られていないが詳しい研究に値する天体が埋もれている。 | また、このレビューは 2kpc 以内の紹介に留まった。しかしシグナスにはもっと遠方に 多数の重要な領域が含まれている。特定の領域に焦点を当てた観測に加えて、大領域の 系統的なサーベイを Hα 輝線星、赤外超過星、 X-線天体に対して行うことが 重要である。 |