アブストラクトLMC 15 deg2 での AGB 星の輻射光度関数を提示する。複数枚の UK シュミット乾板を COSMOS マシーンでスキャンして、 V-I > 1.6 で 完全な測光を得た。以前の分光研究でも指摘されていた明るい AGB 星の欠如 がこの測定でも確認された。欠如は炭素豊富外層が殻燃焼でまた通常組成 に戻されたためであるという説明はこの測光サーベイで否定された。より 尤もな説明は標準的なマスロスモデルで仮定されているより激しいマスロス が起きて、あまり明るくなる前に進化が中断されてしまうというものである。 フィールドに渡って、AGB 光度関数の変動が見られた。これは LMC の場所に より星形成史が異なっているためと理解される。I.イントロIben, Renzini 1983 のレビューにあるように、AGB 進化理論が進展して 観測との比較が望まれる。 観測データを集めるには、AGB 期は短いので星が 集まっている LMC のような天体が適している。 |

II.サーベイ非常に赤い星UK シュミットの乾板 16 deg2 を COSMOS でデジタル測光を行った。 観測限界は I = 17, V = 18 である。ただし、 I > 16, V > 17 では データは不完全となる。このため非常に赤い星は V 等級が得られなくなる。 I < 15 だが、V 等級のない星 452 個に対し眼視でチェックを行った。 6個が実際に赤い星であった。残りの内126個は近い星が I でくっついて 見えた星、280個はVがくっついて見えた星、44は星団の中、45は Vで星雲に埋もれていた、4は銀河と隣接、5は明るい星の回折パターンと 重なっていた。6個の赤い星は眼視で存在は確認できたが、V ∼ 19.5 程度で COSMOS による測定は出来なかった。従って V-I ∼ 4.5 - 5 である。 この結果 16 deg2 内にある I < 15, (V-I) > 4.5 の星数は 14 個である。この結果の意味は後で論じる。 炭素星 Westerlund, Olander, Hedin 1981 の 炭素星サーベイを使い我々の測定の 完全性をチェックした。彼らのカタログは我々の領域内に 46 炭素星を 載せている。内 7 個は V か I でくっついている。二つは我々の基準 より青かった。従って、我々の結果は満足できるものである。 |

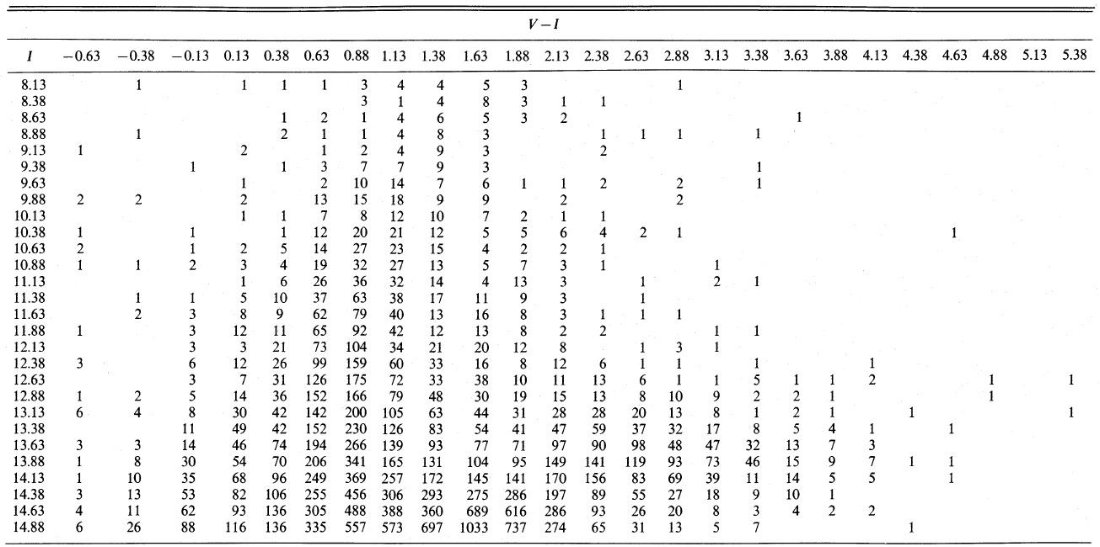

|

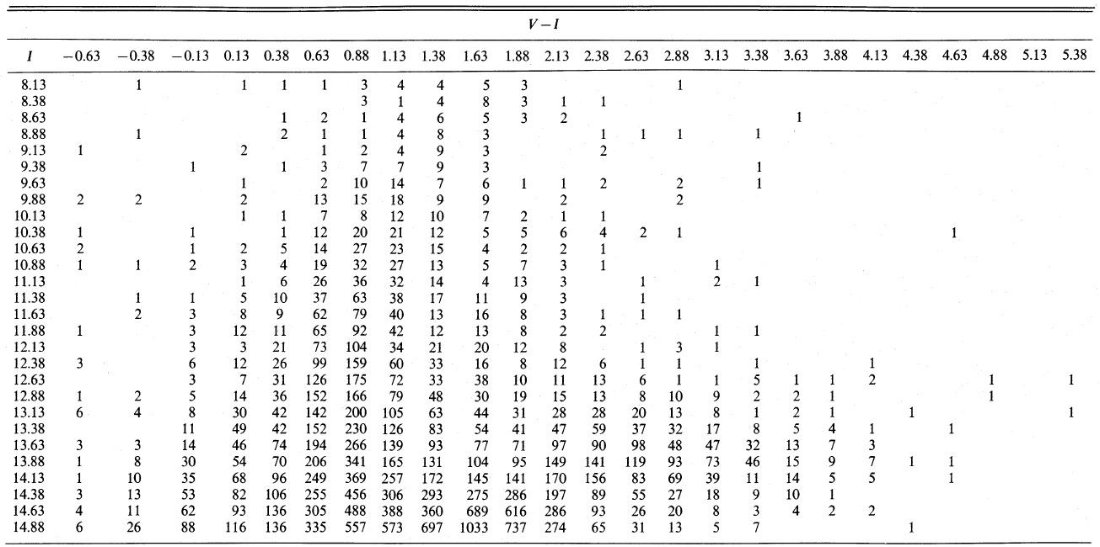

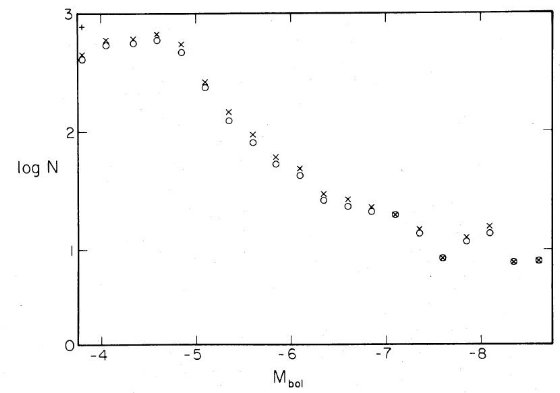

前景星の割り合い 表2は LMC の [ V, (V-I) ] 色等級表である。この表には前景星が混入 している。その効果を、 Gilmore, Reid 1983 のモデルに基づいて見積もり、表3に載せた。これで見ると混入星の割合は 10% 以下である。 青い星の除去 AGB 光度関数を作るために表2から V-I < 1.6 の星を除いた。これは M92 巨星枝先端の値を E(B-V) = 0.1 で赤化させたのと同じである。 輻射等級 Mbol = -3.6 の下は第1巨星枝が重なるので除く。Mbol は次の式で決める。 Mbol = I + 0.906 - 0.246(V-I-0.125) - 18.7(DM)  表3.輻射等級光度関数。(a) = 少なくとも2つの信頼できる V 観測がある。 (b) = 少なくとも1つの信頼できる V 観測がある。 |

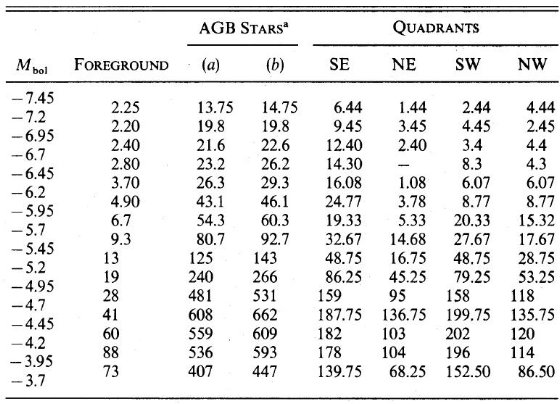

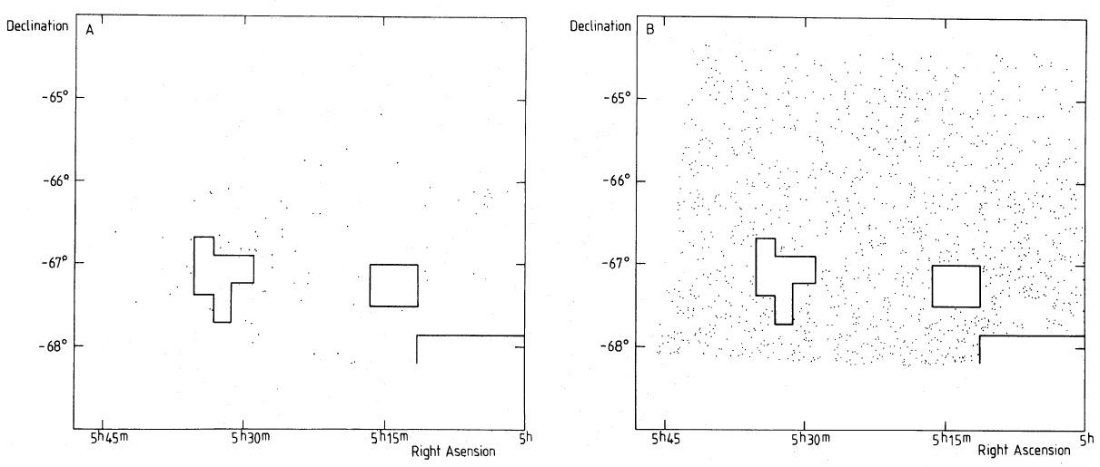

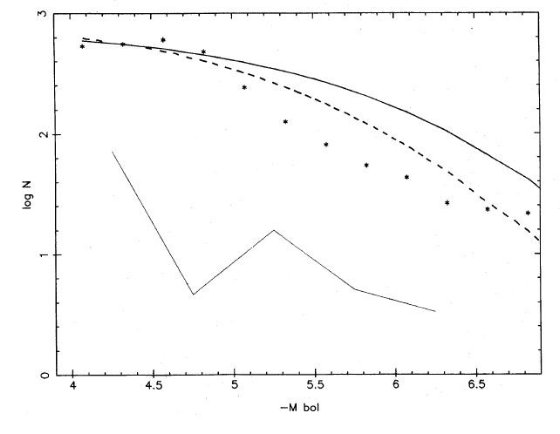

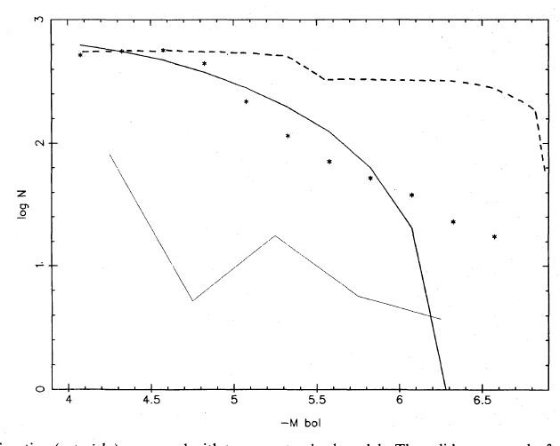

サンプルの選択 表3には (a)少なくとも2回、(b) 少なくとも1回 の信頼できる V 測定 のある星の光度関数が載せてある。(a) と (b) の形が同じ事は図1から判る。また、 I 限界等級を 14.5 から 15 に変えた場合をプラスで示したが、最も暗いビンが 変わっただけだった。 空間分布 図2には I = 14.5 限界のサンプルの空間分布を示す。赤緯に沿って、明るい星 (図2a) と暗い星(図2b)の相対比に変化のある事が判る。この傾向を量化する ため、表3には4分割区域ごとに光度関数を作った。この違いと星形成史との 関係は IV 章で論ずる。  図1.表3から作った AGB 輻射等級光度関数。丸 = 少なくとも2つの 信頼できる V 観測がある。 バツ = 少なくとも1つの信頼できる V 観測がある。 プラス = 限界等級を 15 にした時の影響。一番暗いビンのみ変化。 |

|

AGB 先端光度と年齢 Iben, Truran 1978, Renzini,Voli 1981 によると AGB 先端光度は恒星質量 の単調な増加関数である。この予想は Aaronson, Mould 1982 の星団 AGB 星測光サーベイによって確認された。そこでは星団中最も明るい 星の光度は Searle, Wilkinson, Bagnuolo 1980 の系列と相関していた。 これはつまり、図1の光度関数のどの点でも、そこに寄与しているのは ある年齢より若い星のみであることを意味する。 AGB 光度関数の建設のための基本式 この点に注意しすると、AGB 光度関数の建設に進む事が出来る。ピーク光度 Mbol,f と年齢の間に例えば Mould 1982 が想定したような関係があるとする。コアマス・光度関係 Renzini 1977 の結果として、ある一つの年齢 t に対する AGB 光度関数はかなり平ら なので、モデルを計算するにはあともう一つ星形成史関数があればよい。 われわれはそれを、 SFR = exp[-(t-t9)/α] (t9<t) = 0 (t9>t) と仮定する。ここで t は星形成開始以来の経過時間である。 |

AGB 進化時間 Mbol = -4 mag からある与えられた光度 Mbol までの時間は、Renzini 1977 によると、 dt = 1.3 × 10-3 (Mbol + 4) Gyr この時間の間、質量巾 dm の星は主系列を離れていく。その数は m-2.35 で与えられる。ここではサルピータ IMF を仮定した。これらの星は -4 mag から Mbol まで一様に分布する。このプロセスは t0 < tg < t までの積分が終わるまで繰り返される。 ここに t0 = 0.03 Gyr = 最も重い星の主系列寿命、 t = 16 Gyr である。 計算上の注意点 二点注意がある。 (1)熱パルス後の一時的光度低下を扱うため、10% を定常光度の 0.25 mag 下 のビンに落とし、 10% をその下に落とした。光度関数に対する効果は軽微である。 (2) t0 より前に主系列を離れる 5 Mo 以上の星に関しては Becker, Iben, Tuggle 1977, Becker, Iben 1979 による log Te < 3.65 モデル を使った。 |

|

標準モデルと観測の比較 図3にはこの最小仮定(標準モデルと呼ぶ。)モデルを -4 > Mbol > -7 での観測と比べた。この光度帯 より下では多数の低質量 RGB 星が存在する。Mbol = -7 はコアマスがチャンドラセカール限界に達する光度である。 標準モデルは t = 16 Gyr, α = ∞ (星形成率一定)である。 モデルは第2 0.25 mag ビンで規格化されている。図から二つのことが判る。 (1)-6.5 < Mbol < -5 の星が欠如している。 (2)大質量星の寄与が小さい。 標準モデルでは大質量星の寄与はどの光度でも 10 % 以下と予想していたが、 光度関数の AGB 先端 -7.2 mag でのはっきりした崖が見られないのは その寄与を過小に評価していたのかもしれない。これは AGB 寿命の評価が 不十分か、最近爆発的星形成が起きた結果か判らない。 バーウェストとの比較 図3に見られるような明るい AGB 星の欠如は、初め BMB のグリズムサーベイ で注意された。 Iben 1981 はこの欠如を炭素星に関する "mystery" の 一つとして、「where have all the high mass ones gone ?」 と問うた。 図4には我々の結果を BMB のバーウェストでの結果と直接に比べた。  図3.実線=標準モデル(t=16 Gyr, SFR 一定)による光度関数。 破線=IMF勾配を 3.35 にすると一致が改善される。 。 Mbol = -4.2 から -4.45 で規格化してある。 下の曲線= 5 Mo より重い星からの RGB+AGB 寄与で標準モデルにくわえる べきもの。 |

このフィ

ールドは BMB 後 Frogel, Richer 1983 により早期 M-型星も含む再調査が

なされ、最も良く調べられた領域と言える。BMB 等級には輻射補正

( Cohen et al 1982 参照) が施されて図4に使用された。また、

Frogel, Richer の星の 1.5 倍を加えた。それらは BMB の炭素星、M-型星とは

別に同定された図4を見ると我々の結果とバーウェストの結果は良く合っている。

しかし、それは部分的には偶然の産物である。というのは Frogel, Blanco の

早期 M-型星はここには含まれておらず、また光度関数は場所により変化する

からである。そうは言ってもゼロ次では両者は一致して、星形成率一定

モデルに対し、明るい AGB 星を欠如している。図4の実線は t = 7 Gyr の

モデルである。観測との不一致は Mbol = -6 で 3 倍に達する。

どのくらいの違いになるかは IMF の勾配にもよる。図3では勾配を -2.35

から -3.35 に変えると少し良く合うようになる事が示されている。しかし、

そのように急な IMF は観測されていない。

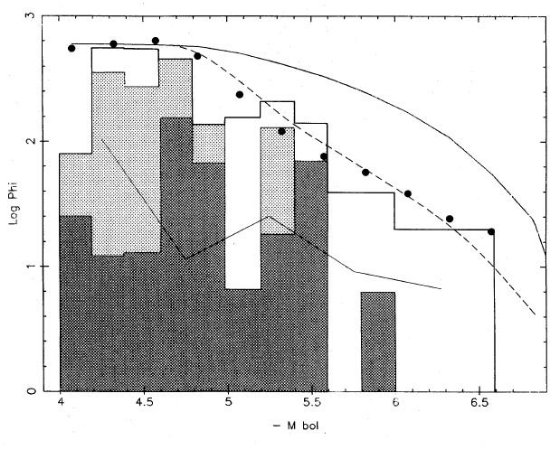

星形成史をいじると 図4にはもう一つモデルを観測に一致させる変更が示されている。それは 星形成が 7 Gyr 前に開始され現在は当初の 3 % レベルに低下している という仮定である。初期の爆発的星形成が 7 Gyr 又はもっと最近に起きた 観測的証拠は多数ある。例えば、 Butcher 1977, Stryker, Butcher, Jewell 1981, Hardy et al 1983 を見よ。  図4.黒丸= BMB の分光サーベイと FR の赤外サーベイからの光度関数を 20倍にして比較できるようにした。実線=SFR一定、t=7, α=2Gyr の モデル。薄い斜線部= M 型星, 濃い斜線=炭素星 (BMBスペクトル)。 白い部分= FR 赤外測光のみでタイプ不明。 |

|

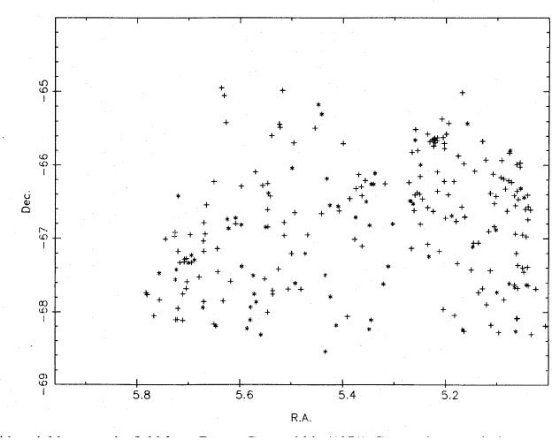

星形成低下説の検討 しかし、星形成率が低下してきたという仮定には疑問がある。 (1)最近の星形成はゼロという Iben 1981 の提案はセファイドの観測に 基づいて Becker 1982 により否定された。彼はバーウェスト領域に 10 個 のセファイドを見出した。我々のフィールドでは Payne-Gaposchkin 1971 が 240 セファイドを見出した。過去数億年の間あるレベルの星形成が起きていた ことは疑いえない。図5にはセファイドの分布を周期5日以上と以下とに分け て示した。図2と比べるとどちらのセファイド分布もより明るい方の(Mbol < -5.5) AGB 星と似ている事が判るであろう。セファイドが年齢数億年でいずれは AGB 限界に達する事を考えればこれは当然のことである。一方、セファイドの 数は成分依存性が大き過ぎ(Becker, Iben, Tuggle 1977) それだけで最近の 星形成率が過去よりずっと低い事を否定するのは無理である。 (2)星形成率にそのように劇的な低下があった場合には(光度関数の?)鋭い 折れ曲がりが AGB 限界 Mbol = -7 付近で起きるはずである。図3の大質量星 の寄与のグラフを見るとその変化は少なくとも一桁のレベルで起きるはずだが そのような折れ曲がりは見えない。ただし、これも赤色超巨星の進化の不確定性 Maeder 1981 により (1) の議論と同様の問題がある。 (3)Twarog 1980 は太陽近傍の星形成史に対し、矮星から ⟨SFR⟩/SFRo < 2.5 という制限を付けた。図3の LMC 指数関数的 星形成低下モデルでは ⟨SFR⟩/SFRo = 9.2 となる。しかし、 Butcher 1977, の LMC, 太陽近傍 主系列色等級図からは LMC にはもっと小さい 2 という値 が示唆されている。  図5.セファイドの分布(Payne-Gaposchkin 1971)。 十字= P > 5 days, アステリスク= P < 5 days |

これらの議論のどれも完全ではない。しかしそれらは、例え AGB 光度関数

に合う SFR(t) を考え出せたとしてもその特別な関数が全てへの解答には

ならないだろうことを示唆している。ついでに言うと、Frogel,Blanco 1983

が強度比 10 : 1 の二つの星形成爆発を提唱したが、それは AGB データに

フィットしない。一方で、最近の星形成爆発は上で論じた単調減少な星形成史

に対する反論を打ち返す。(???)

明るい AGB 星欠落への第2の説明 明るい AGB 星欠落への第2の説明は赤色巨星マスロスに関する不確実性 である。Renzini 1977, Mould, Aaronson 1982 は銀河系球状星団の AGB が Mbol = -3.6 で途切れる事を用いて Reimers 1975 の マスロス率の式に現れる定数を定めた。この値をこの論文のモデルに適用するのは 簡単である。しかし、 Hodge 1983 はこの方法で定めた年齢がターンオフから決まる 年齢に対して常に大き過ぎることを指摘した。今のところは Hodge 1983 の図5 の下側縁線を Mbol, f(t9) として使用する。 この関係を得るには Reimers の式の定数は高光度では一層大きくなる必要がある。 この方向の議論は将来に延ばすが、指摘しておきたいのはこの Mbol, f(t9) 関係は図6に示されるように (t=16, α = ∞ ) モデルに対しては良い方向に働く。  図6.アステリスク=観測光度関数。実線=AGB 先端光度 Mbol, f と年齢の関係をいじったもの。破線=二つの星形成イベントを入れた星形成史。 |

|

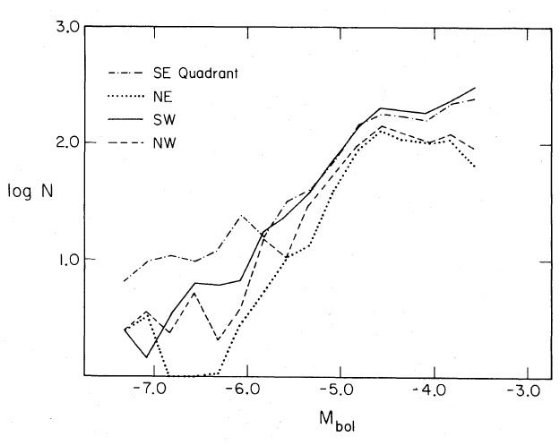

四半領域間の差 一方ではマスロス則をいじるだけでは図3に見られるモデルと観測との 差を完全に説明出来ない事も明らかである。前の方で領域により光度関数 が異なる事を述べた。図7にそれを示す。北東側では Mbol < -5 の 光度関数が南東のそれの下になり、一方、北西と南西は互いに似てその中間 に位置する。個々の関数はいずれも標準モデルとは差がある。過去 1 Gyr の 間に LMC では場所毎に星形成史が大きく異なっていたことは明らかである。 この解釈は HI の分布 (McGee, Milton 1964) と星雲の分布 (Davies, Elliot, Meaburn 1976) からも支持される。特に HIIR が作る大きなリング構造 (Davies et al 1976 )はほぼ全てが南東領域に含まれる。一方で、図2a を 見ると北西と南西の明るい星は HIIR Henize N13 の周りに集まっている。 注意しておくが南西領域の HIIR リングの中心も N30HII 複合も今回の 調査では排除されている。最後に HI コントアはかなり鋭い北側の縁を示し、 北東領域には殆ど広がっていない。星形成領域には平均より高い RGB 星 密度が期待されるようだ。 |

図7.四半領域毎の光度関数 |

|

光度関数からすぐ判ったこと 今回の大規模で完全な AGB 光度関数は -6.5 < Mbol < -5 で不足が明らかであった。従って炭素星ミステリーは炭素星が M-型星に 変換されたためでなく、そもそも AGB 星自体がそこでは少ないのである。 さらに、非常に赤い星も殆ど見つからなかった。これは Iben 1981 が述べた 失われた AGB 星は厚いダストシェルに覆われて見えないという可能性を 否定する。 最大の発見は? 今回判った最も重要な事は領域毎に光度関数が異なる事である。 これはそこに存在する星形成領域の活動度に依存しているようだ。 |

マスロスは明るい AGB 星欠如の説明になるか? しかし、いずれの領域も簡単なモデルから予想される明るい AGB 星 の数に足りない。明るい星でマスロス率が増強されると仮定すると 最も用意にモデルと観測を近づけられる。 このテストにはターンオフ光度と AGB 先端光度の比較が必要である。 年齢と先端光度の関係がはっきりしたら AGB 光度関数は星形成史の鋭敏なプローブとなる事が判った。もし年齢に 対応して先端光度がどこまで上がるかが観測的に確認されれば、 LMC 初期の 爆発的星形成の時期と長さが決められるだろう。また、星形成の平均期間、 過去の平均星形成率、第2星形成爆発の存在も判るだろう。さらに、分光観測、 赤外測光によりこのサンプルの性格付けがより精密になるだろう。 |