| V = 14.6 より明るい 164 星の UBV 測光と、散開星団 NGC 2567 の赤い 5 星に対する DDO 並びに CMT1T2 測光を行った。 CMD と TCD を併用した結果、3つの赤色巨星を含む 81 星が星団メンバー、 15 星がメンバー候補とされた。 | それらから、前景赤化 E(B-V) = 0.13, 距離指数 Vo-Mv = 11.05 (d = 1.62 kpc), 年齢 t = 0.29 Gyr が導かれた。赤色巨星の金属量を星団金属量と仮定 すると、NGC2567 は太陽組成に近い金属量を有する。 |

|

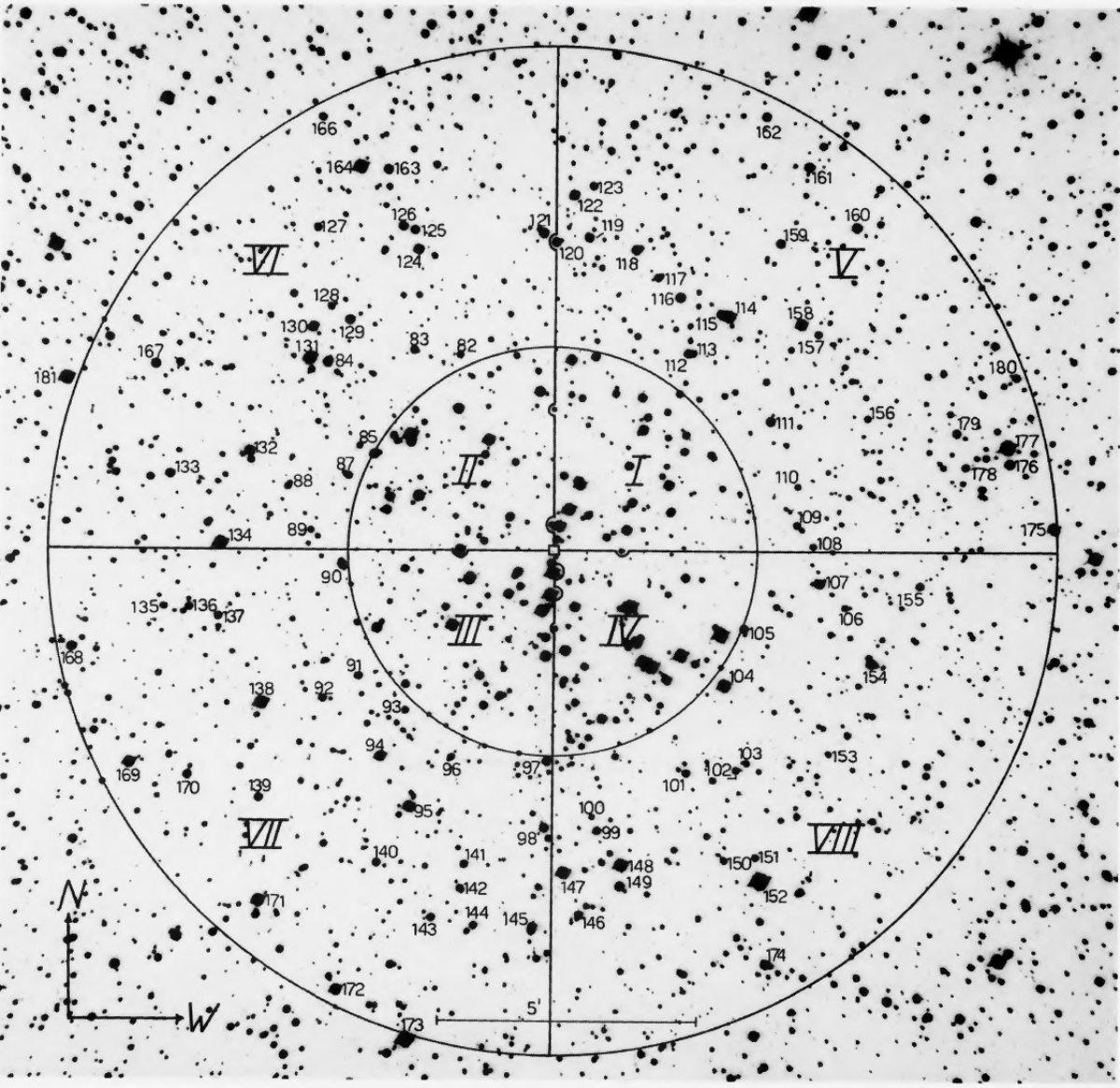

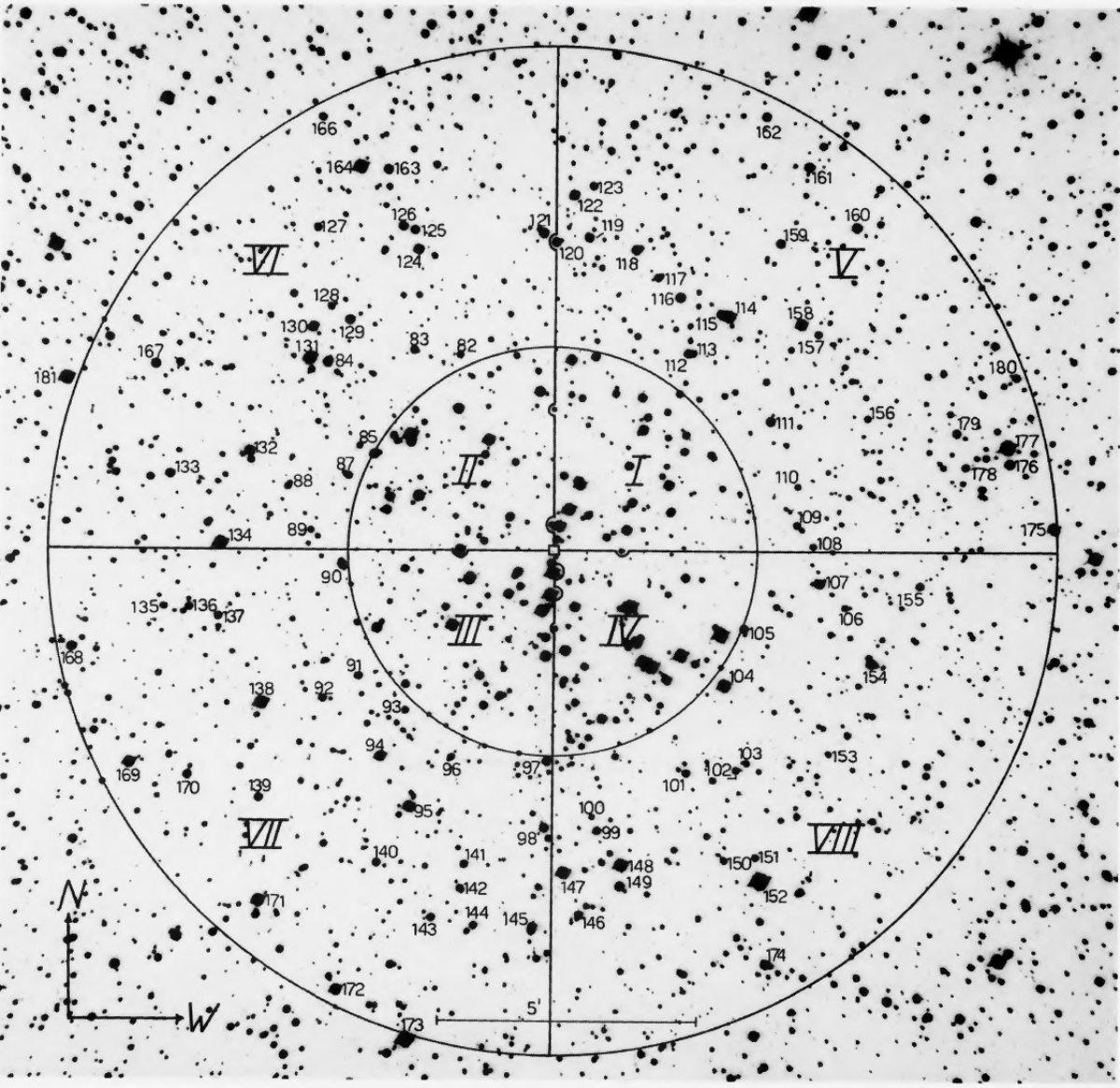

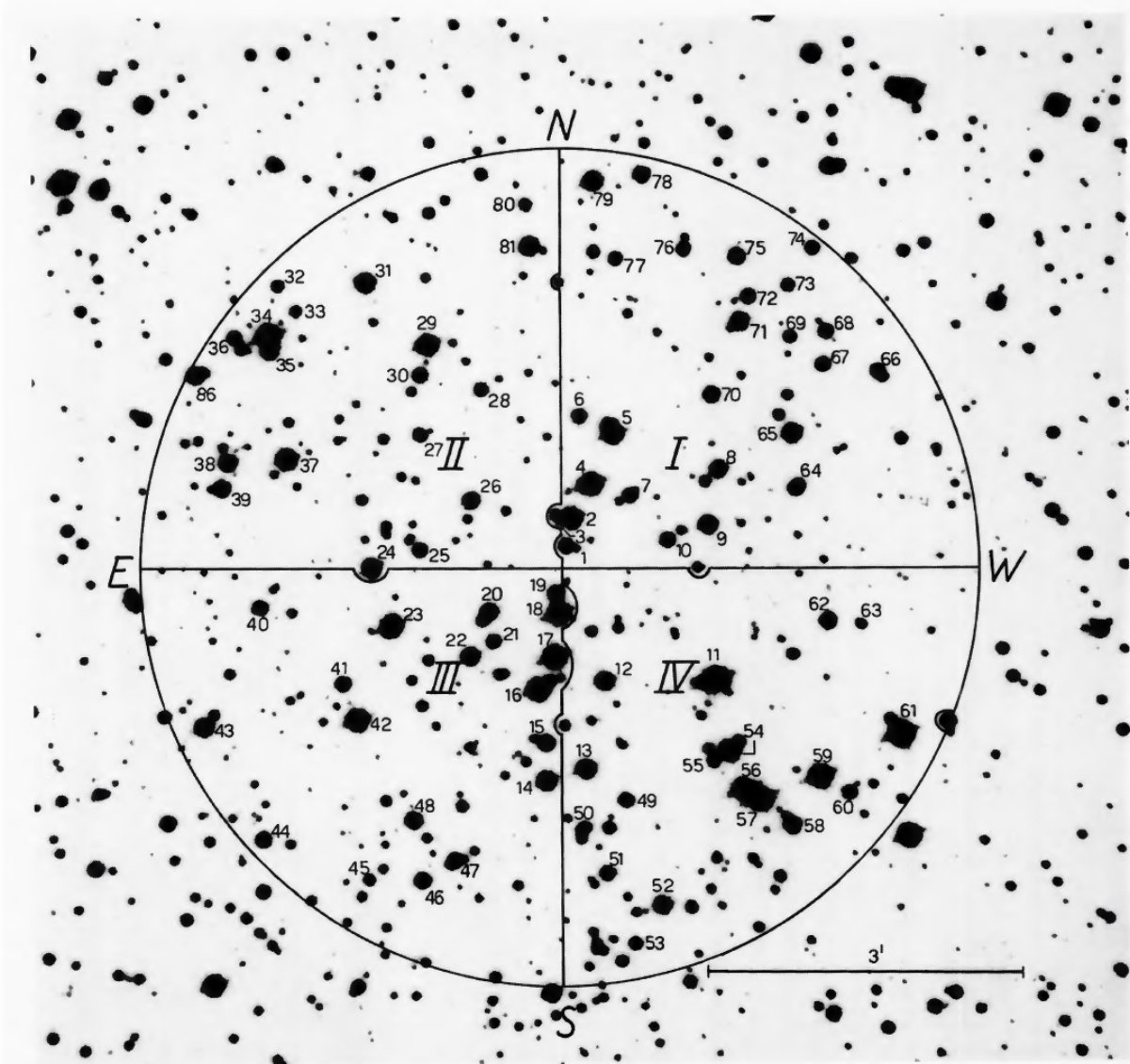

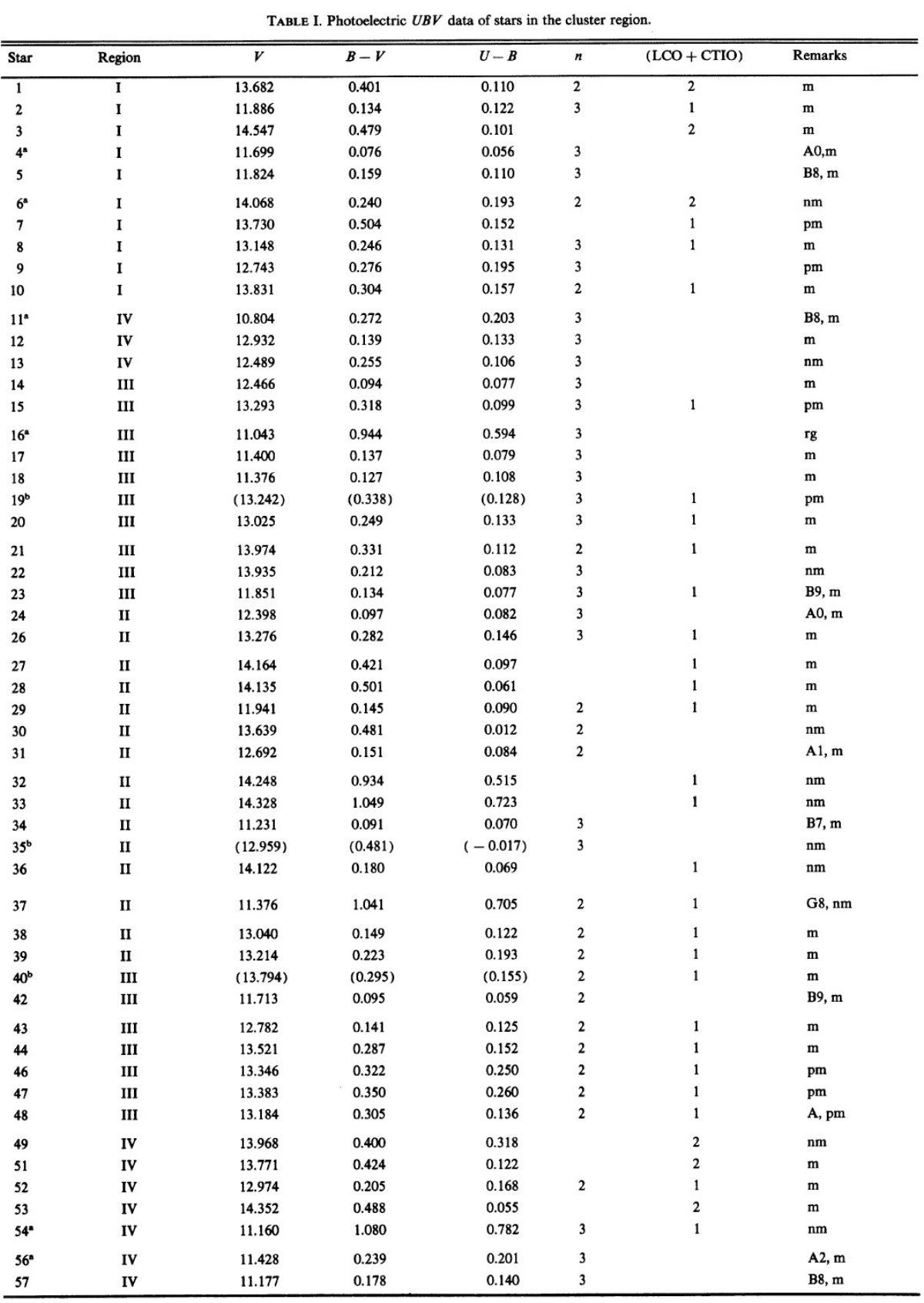

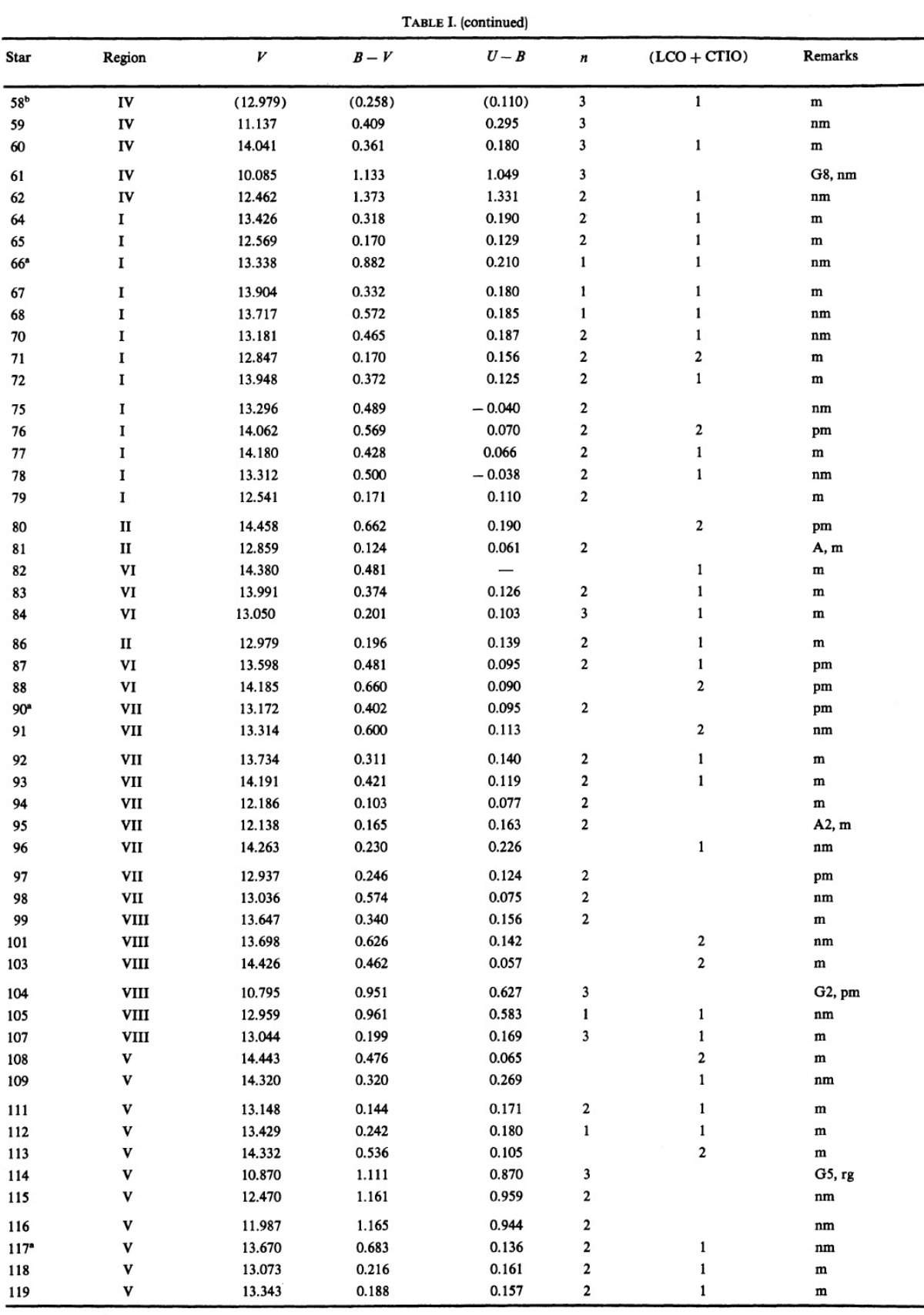

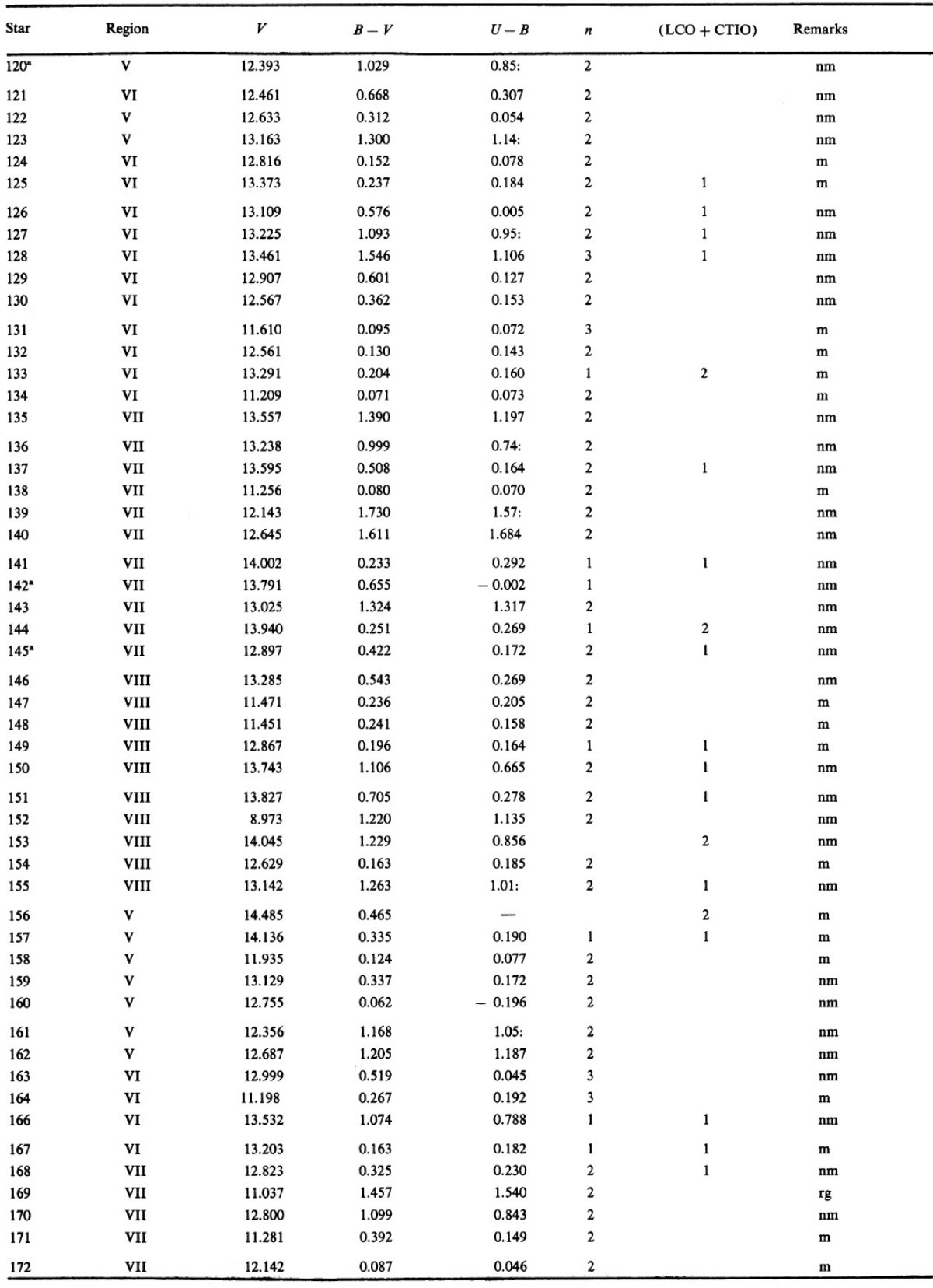

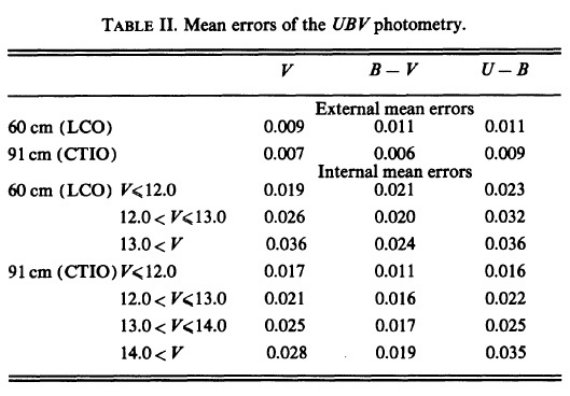

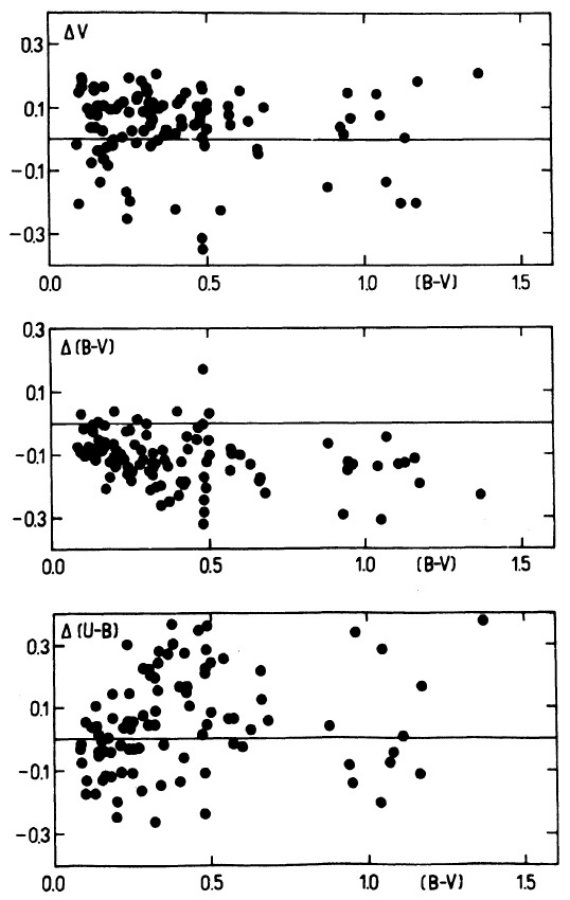

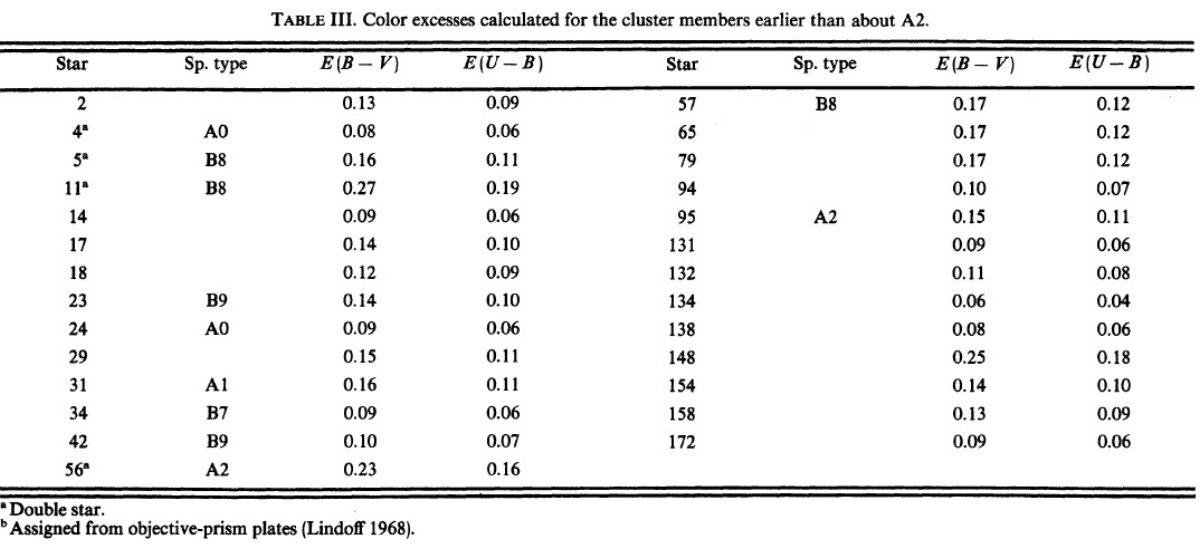

表1= UBV データ 観測は CTIO と LOC で行われた。 図1に光電測光を行った星を示す。スペクトル型は対物プリズム Lindoff 1968 による観測で与えられた。表にある (m) = 星団メンバー、(pm) = 多分メンバー、 (rg) = 星団の赤色巨星、(nm) = 非メンバーを意味する。その判定は UBV 図 上の星の位置、及び Claria 1985 が決めた測光基準に依っている。 UBV 測光エラー 表2には二つの望遠鏡観測の UBV 測光の内部、外部エラーを示す。 図3には Lindoff 1968 の写真測光観測と我々の光電測光との比較を示す。 大きな散らばりは主として写真測光の精度のためである。  表2.UBV 測光の平均エラー |

図3.UBV 測光の平均エラー |

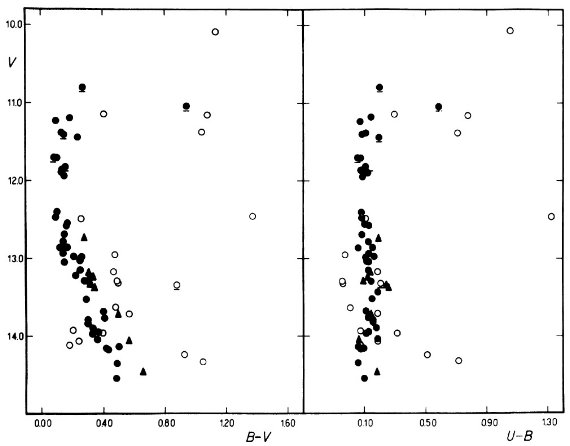

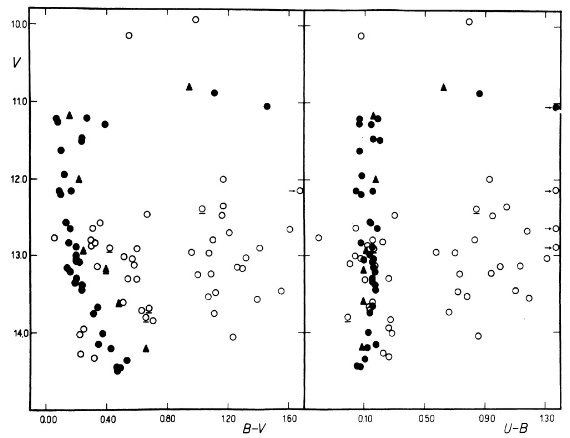

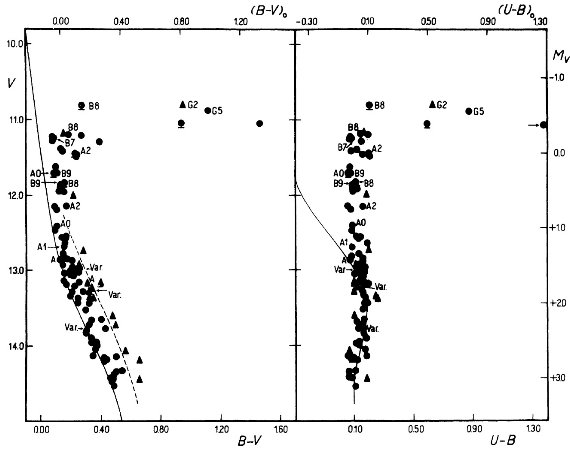

図4.NGC2567 UBV 測光による CMD. 中心から 4 arcmin 以内。黒丸=星団 メンバー。三角=多分メンバー。白丸=フィールド星。var=変光星。 下棒=連星。 UBV図 図4,5は NGC2567 の CMD である。図4は内側半径 4 arcmin 以内、図5 は 4 - 9.8 内の星を示す。どちらもはっきりした系列が見える。左図内側領域 の星は大部分が星団星であることが明らかである。一方右図には多数の フィールド星が混入している。 |

図5.NGC2567 UBV 測光による CMD. 中心から 4 - 9.8 arcmin 円環。黒丸=星団 メンバー。三角=多分メンバー。白丸=フィールド星。var=変光星。 下棒=連星。 CMDの特徴 (a) V = 11 - 14.5 等に掛けて、晩期B, A, F 型星の比較的太い主系列。 太さの原因はおそらく連星。 (b) ターンオフは早期 A 型。ヒアデスより少し若い? (c) 赤く明るい星は巨星枝星か? |

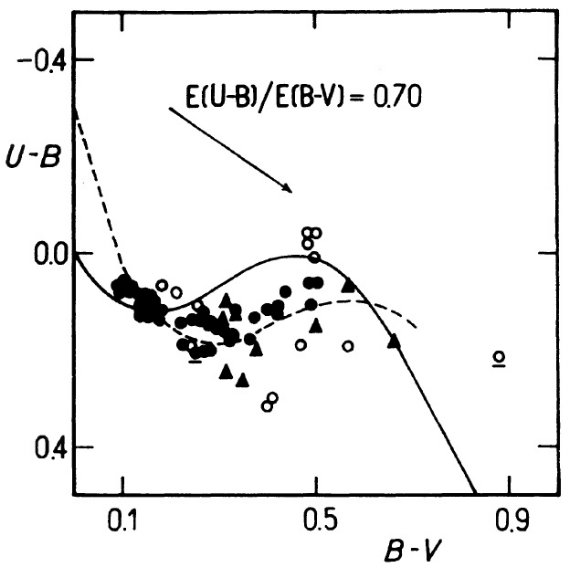

図6.NGC2567 内側領域の二色図。実線= Schmidt-Kaller 1965 の光度クラス III 星の標準系列。破線=標準系列+E(B-V)=0.13 赤化。 |

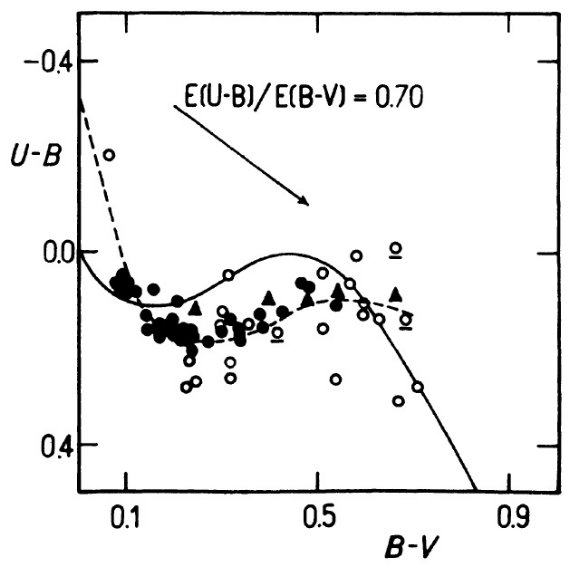

図7.NGC2567 外側領域の二色図。実線= Schmidt-Kaller 1965 の光度クラス III 星の標準系列。破線=標準系列+E(B-V)=0.13 赤化。 |

|

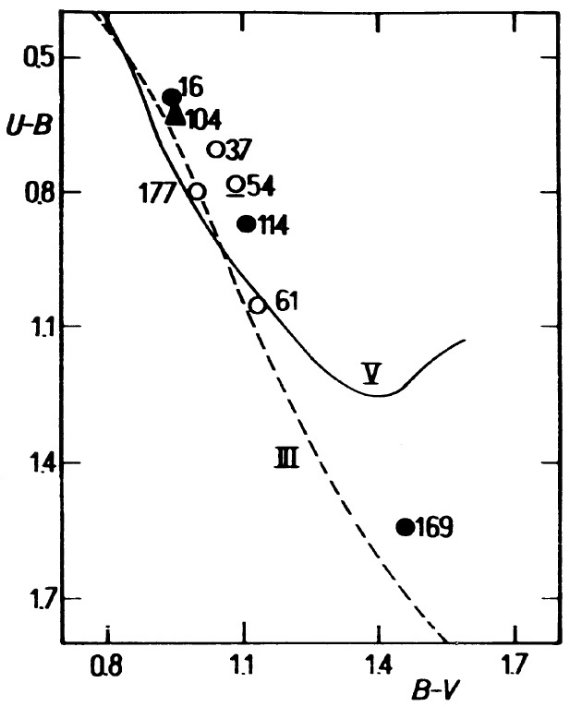

二色図 図6,7は図4,5に対応する二色図である。図8には V = 11.4 等より 明るい晩期型星の二色図を示す。 星団メンバー 星団の基本性質を調べる前に、まず星団メンバーの確定が必要である。 ここで用いる基準は色等級図と二色図上の星位置に基づく。星団星は 次の二つの基準を満たす。 (1) 色等級図上の位置が星団の進化段階と合致する。 (2) 二色図上の位置は星団主系列に近い。そこからの外れは 0.1 mag を 限界とする。 この二つを満たした 78 星は図4−7で黒丸で示した。14 星は多分 ということで、黒三角で示す。  図8.V = 11.4 より明るい晩期型星の2色図。実線=Schmidt-Kaller 1965 の光度クラス III 星の標準系列。破線=光度クラス V 星。 |

上部主系列星は A2 型より早期 図9には NGC2567 メンバーまたは多分と考えられる星のみから作った色等 級図を示す。上部主系列星は Lindoff 1968 の対物プリズム観測からスペク トル型が決定された。 V = 12.7 より明るく、 B-V < 0.20 の星はほぼ 確実に A2 型より早期である。 距離 表3には個々星に対する赤化を示す。 星団主系列が抽出できたので、それを Schmidt-Kaler の ZAMS にフィットして、 距離指数 V - Mv = 11.44、r = 1.62 kpc を得た。これを減光率に直すと、 0.25 mag/kpc とまり、星団方向は非常に透明な方向であることが判る。 年齢 NGC2567 の年齢は (U-B)o の最小値から決まる。ヒアデスより若い星団では 系列が垂直に立つのでこの方法は年齢決定には良い方法である。 Mermilliod 1981 の較正を参照した結果、 (U-B)o = -0.03 から年齢 290 Myr を得た。これは Lindoff 1968 の 110 Myr よりやや大きい。  図9.黒丸=星団星、三角=多分星団星から作った色等級図。 上と右枠線の目盛= E(B-V)=0.13, E(U-B)=0.09, V-Mv=11.44 で変換。 実線=Schmidt-Kaller 1965 の主系列。破線=それを 0.75 等上げたもの。 |

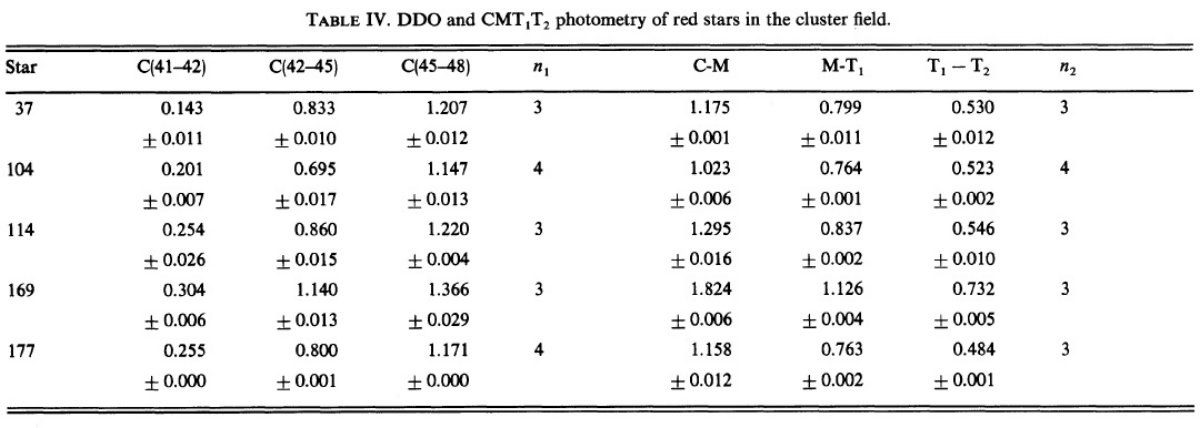

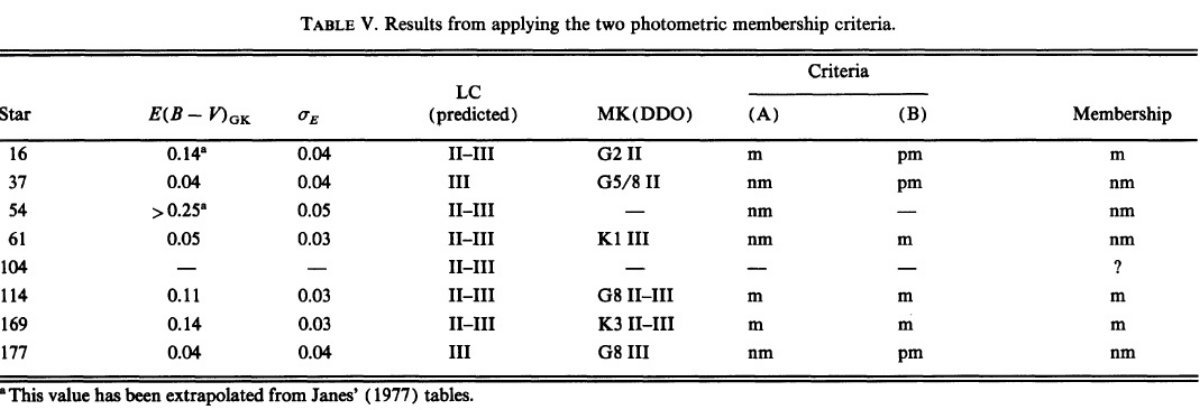

| V = 11.4 より明るくて赤い星は星団の巨星と考えられる。Claria 1985 は その 3 つに対して DDO および UBV 測光の解析を報告した。ここでは残りの 5星について述べる。 表4には DDO, CMT1T2 観測の結果を 示す。星団巨星と、フィールドの赤い星を区別するには Claria (1985) が述べた二つの基準を用いる。星 16, 54, 61 が星団星かどうかに関する判定を表5に示す。 Claria (1985) の基準 A, B の適用には前章で決めた減光と距離を用いた。 表5の第2−5列は Janes (1977) で決めた色超過、その散らばり、光度クラス、を示す。スペク トル型は DDO カラーから決めた。 | 表5から分かるように、わずか3つの赤い 星 #16, 114, 169 だけが星団星である可能性が高い。 #104 星は DDO カラー が Janes 1977 の決めた範囲の外になり、規準 A, B を満たさない。残り 4 星は赤いフィールド星である可能性が高い。 NGC 2567 の年齢からこの 星団は Harris 1976 のグループ V と VI の中間に位置すると看做される。 進化した星の質量は 3 Mo である。 |

|

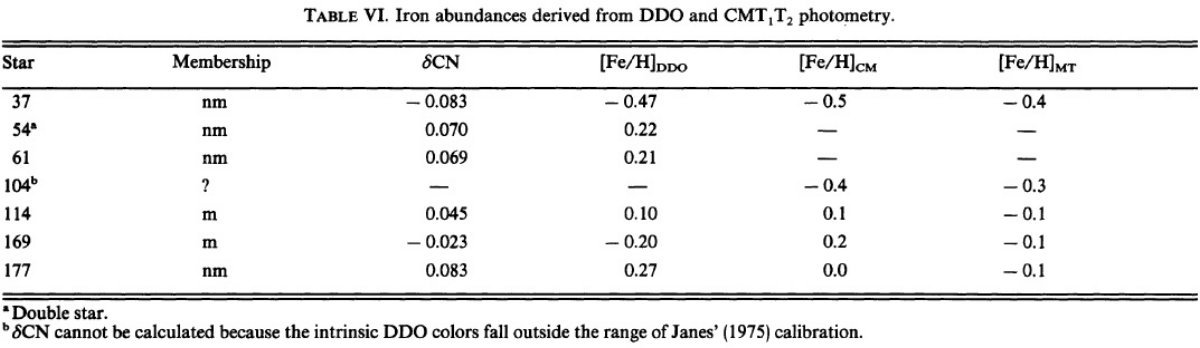

δCN DDO, CMT1T2 データからは3種類の組成パラメタ― を得るかとが出来る。初めは δCN で赤化補正した CN 指数 C(41-42) の同じ重力と有効温度の通常星の値に対する過剰値である。δCN と [Fe/H] の関係に関し少し異なる結果が幾つかの論文で発表されている。 Δ(M-T1) と Δ(C-M) 残りは Δ(M-T1) と Δ(C-M) である。これらは、 同じ (T1-T2) の星に対し、問題の星と通常星の 値の差である。これらの指数の較正は Canterna, Harris 1979 が行った。 |

鉄の存在比 表6にはこうして得た鉄の存在比を載せた。基準 A, B で星団巨星と判定 された #16 星はデータがないので載せていない。他の二つの赤色巨星の 鉄存在比は平均すると、 ⟨[Fe/H]DDO⟩ = 0.0 ⟨[Fe/H]MT⟩ = -0.1 ⟨[Fe/H]CM⟩ = +0.1 これから見ると、 NGC2567 の金属量はほぼ太陽である。この星団はほぼ太陽円 近くにあり、メタル量ー銀河中心距離関係とも一致する。また、非メンバーと 判定された #104 星のメタル量が低いことも納得できる。 |

|

1.主系列 二つの色等級図には短く、比較的太い主系列が見える。それは晩期 B, A, F 型星から成る。その最も青い (U-B)o から求めた年齢は 290 Myr で、ヒアデス より僅かに若い。 2.メンバーシップ 二つの CMD と TCD を用い、 V = 14.6 より明るい 78 星を星団星と認定 した。その他、14 星が多分メンバー。3星は変光星。二つの基準で確認した 結果、星団赤色巨星が3星見つかった。 平均色超過 E(B-V) と E(U-B) 平均色超過 E(B-V) = 0.13, E(U-B) = 0.09 は赤色巨星から決めた値と 一致する。 |

4.距離指数 主系列フィットから距離指数 Vo-Mv = 11.05、r = 1.62 kpc を得た。 この値は星団が銀河面から 420 pc 上にあることを意味する。 金属量 赤色巨星の DDO, CMT1T2 観測から求めた 金属量はほぼソーラーであった。 |