イントロダクション

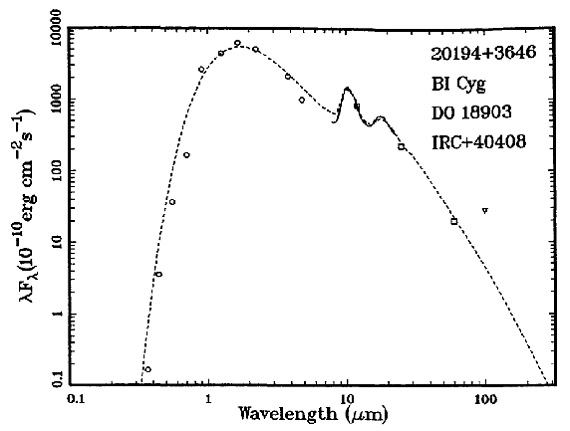

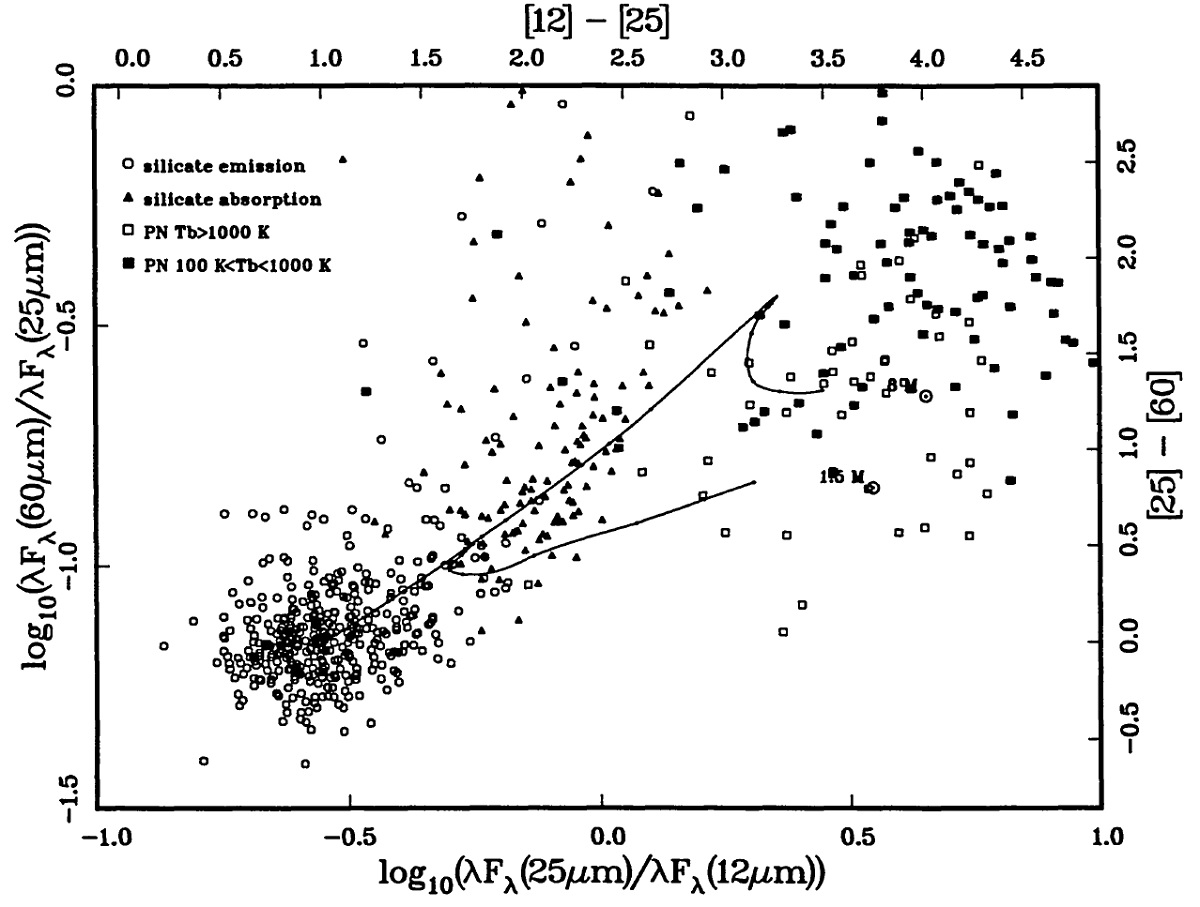

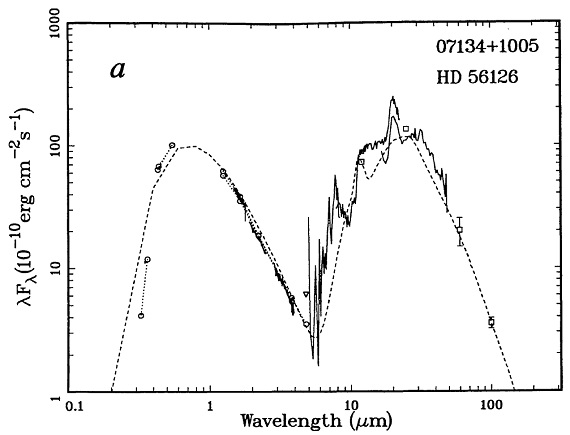

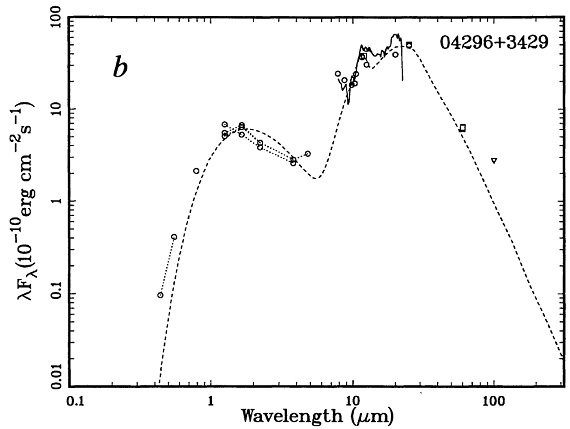

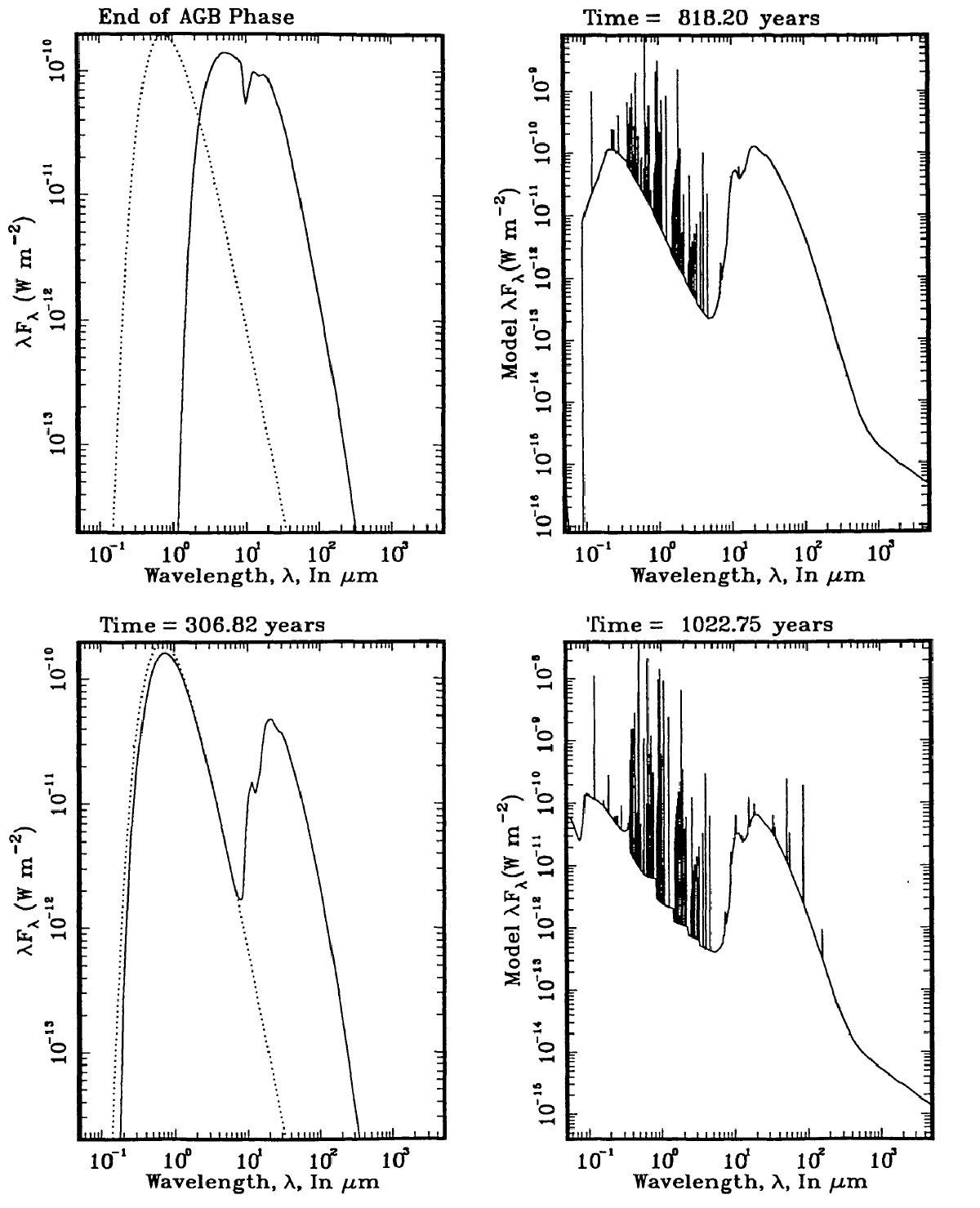

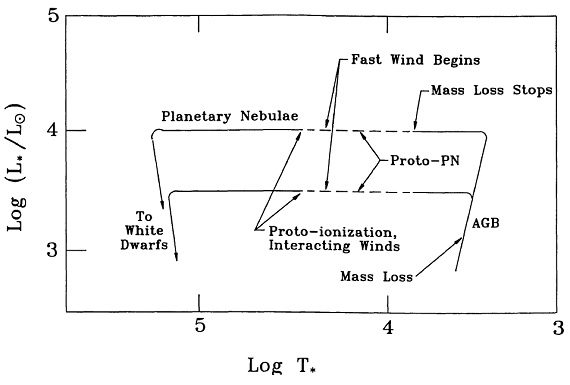

Schonberner (1983) はコアマス 0.6 Mo の星で水素外層が 10-3 Mo になると HR-図上を青方向に動き出すことを示した。図1にその後の進化を 図示する。その後は外層質量が小さすぎ、強いマスロスはもはや不可能である。 水素殻燃焼の結果、外層質量が減少して行くにつれ、有効温度は上昇して行く。 それが 3万度に達すると、星周層が電離され、再結合線と禁制線が放射されて 星雲が可視で明るく輝く。図1にPPNの進化経路を示す。PPN 同定が困難なのは、それらが FIR 天体だからである。また、PPN が可視 で見える場合にはそれらを通常星と区別することが困難である。

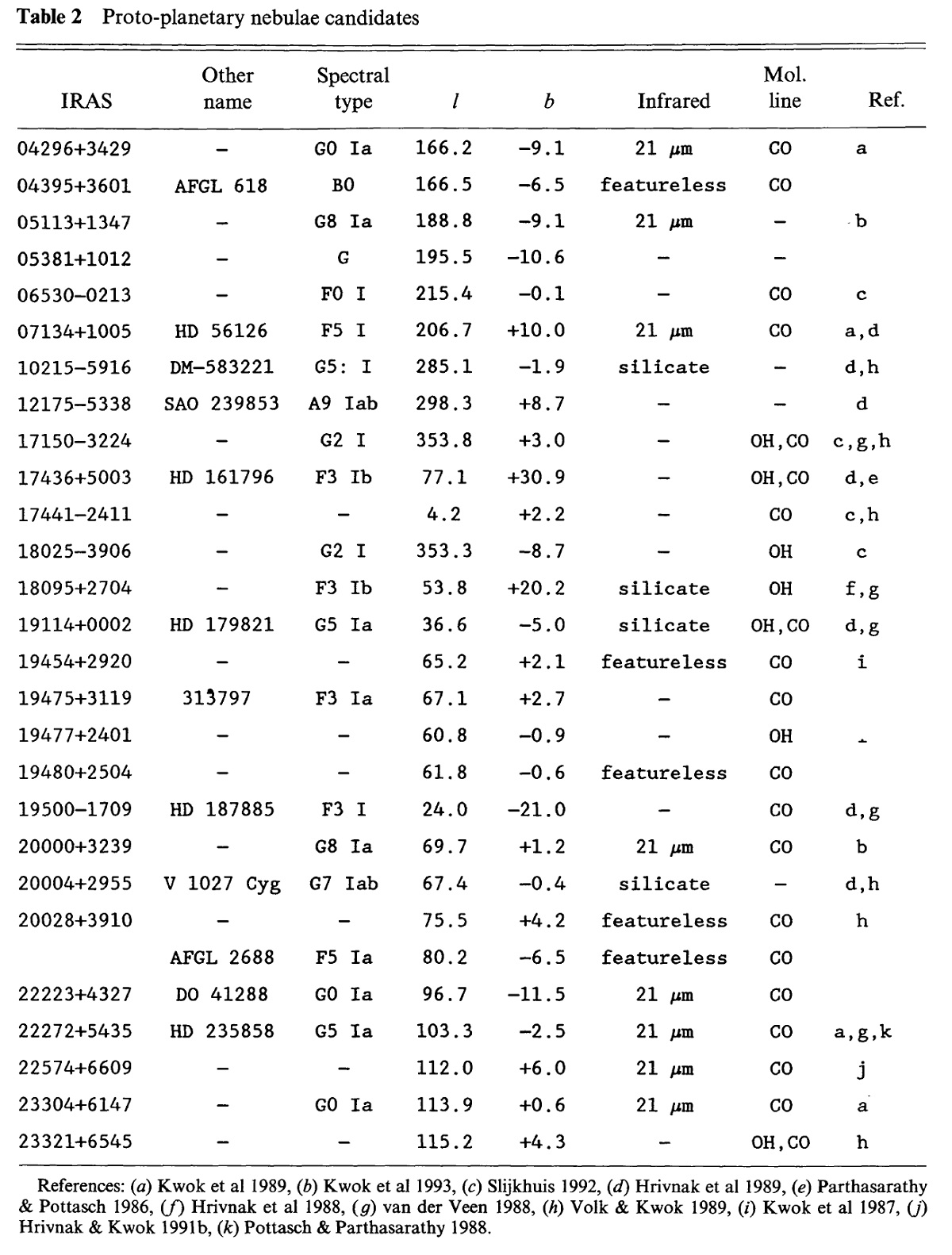

PPNの定義

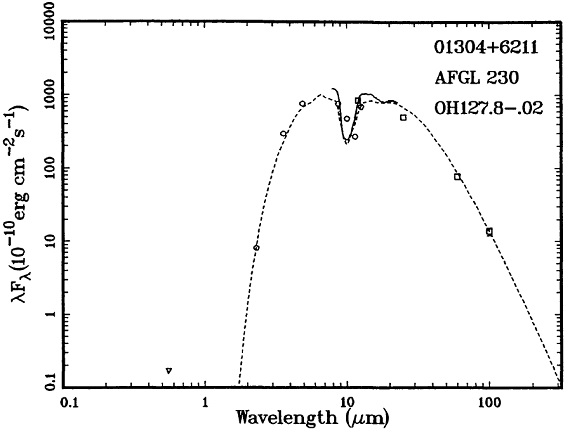

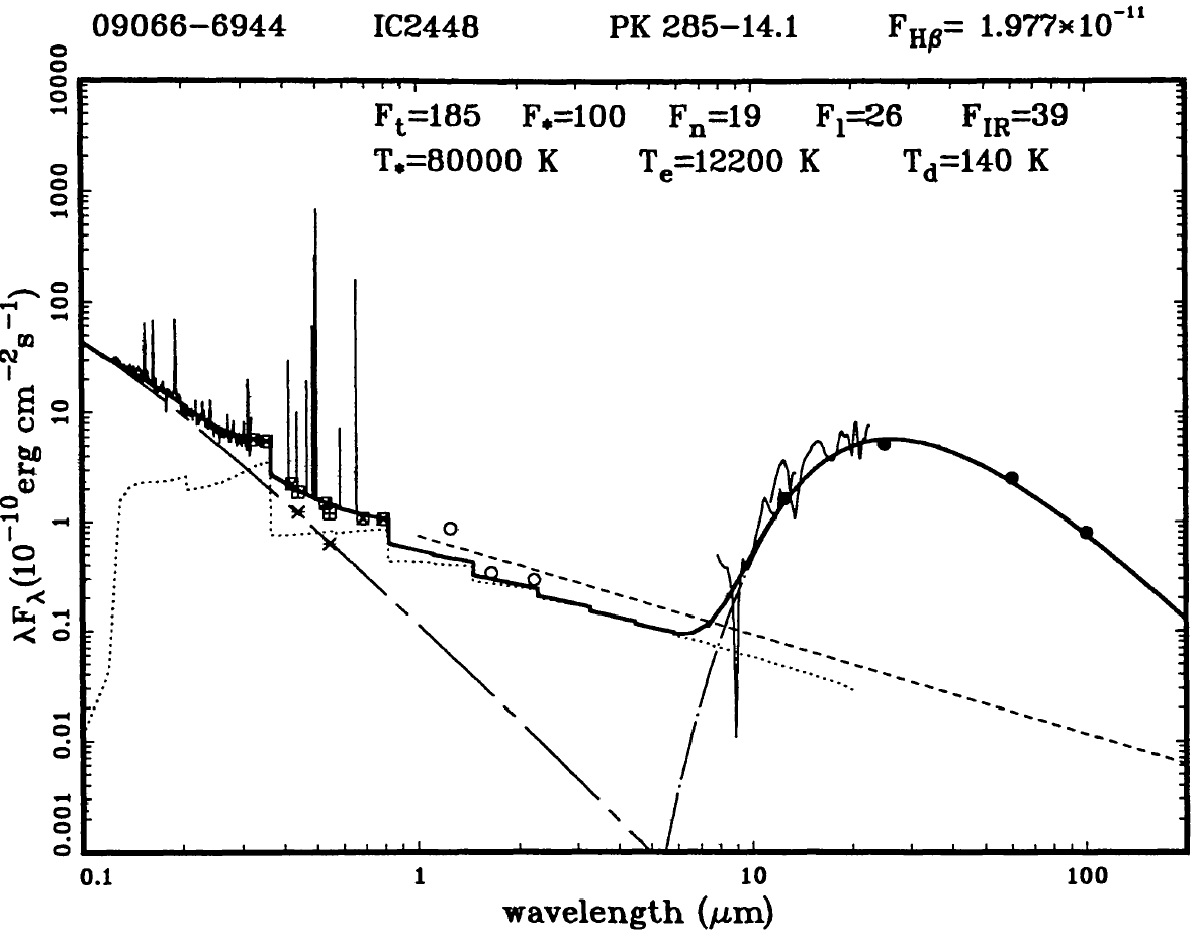

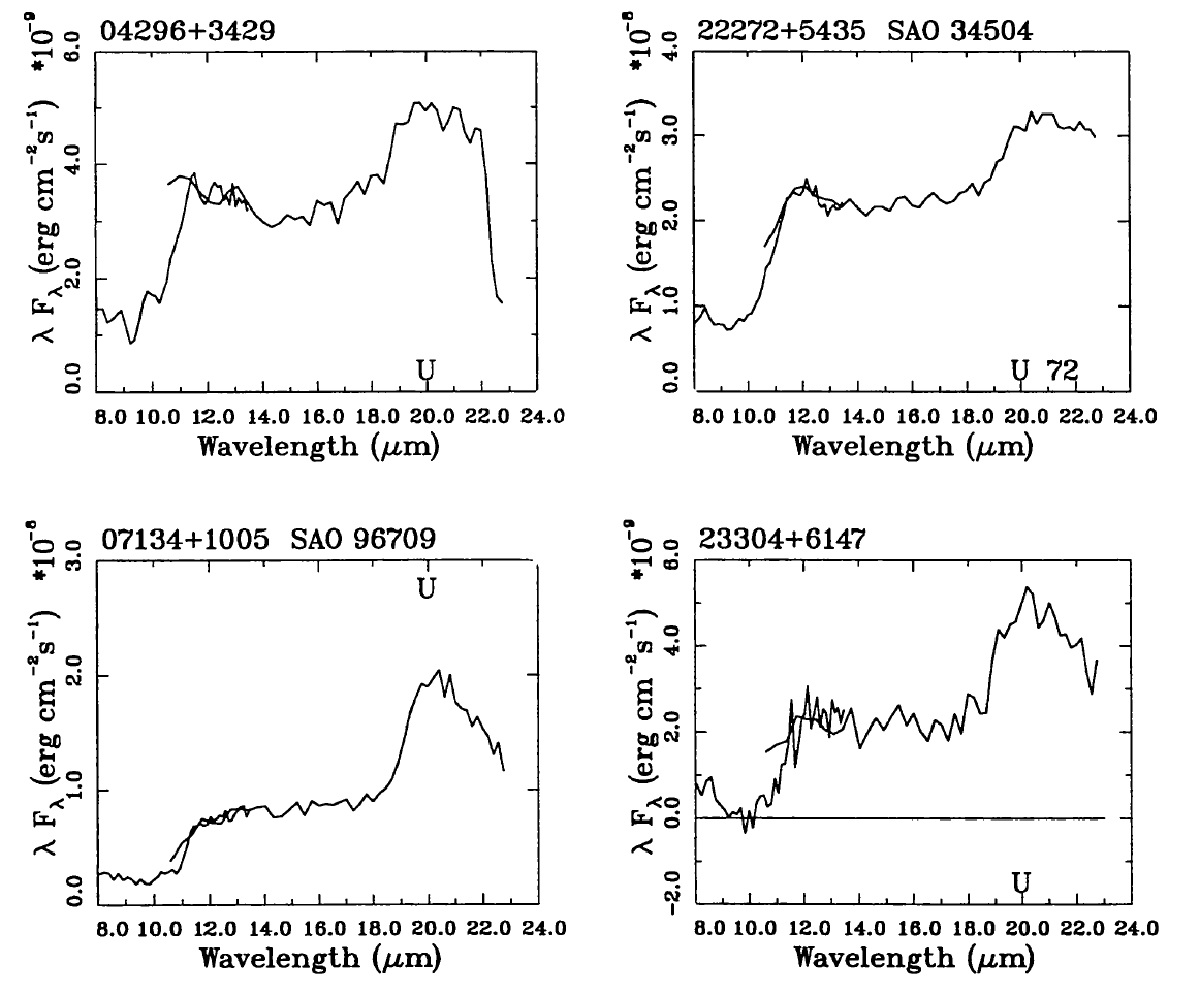

(1) AGB 外層の残骸 =(a) 色温度 150 - 300 K の IR 超過。

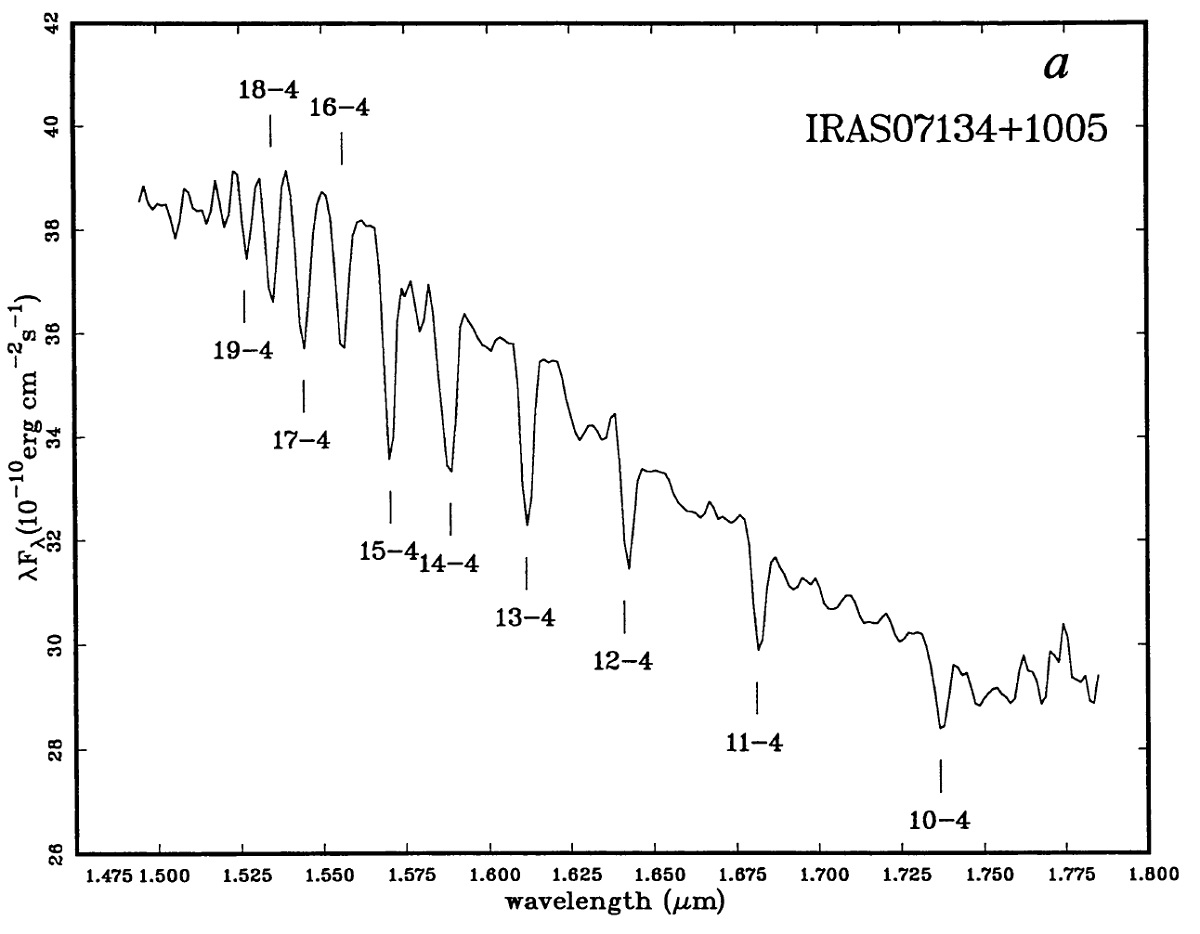

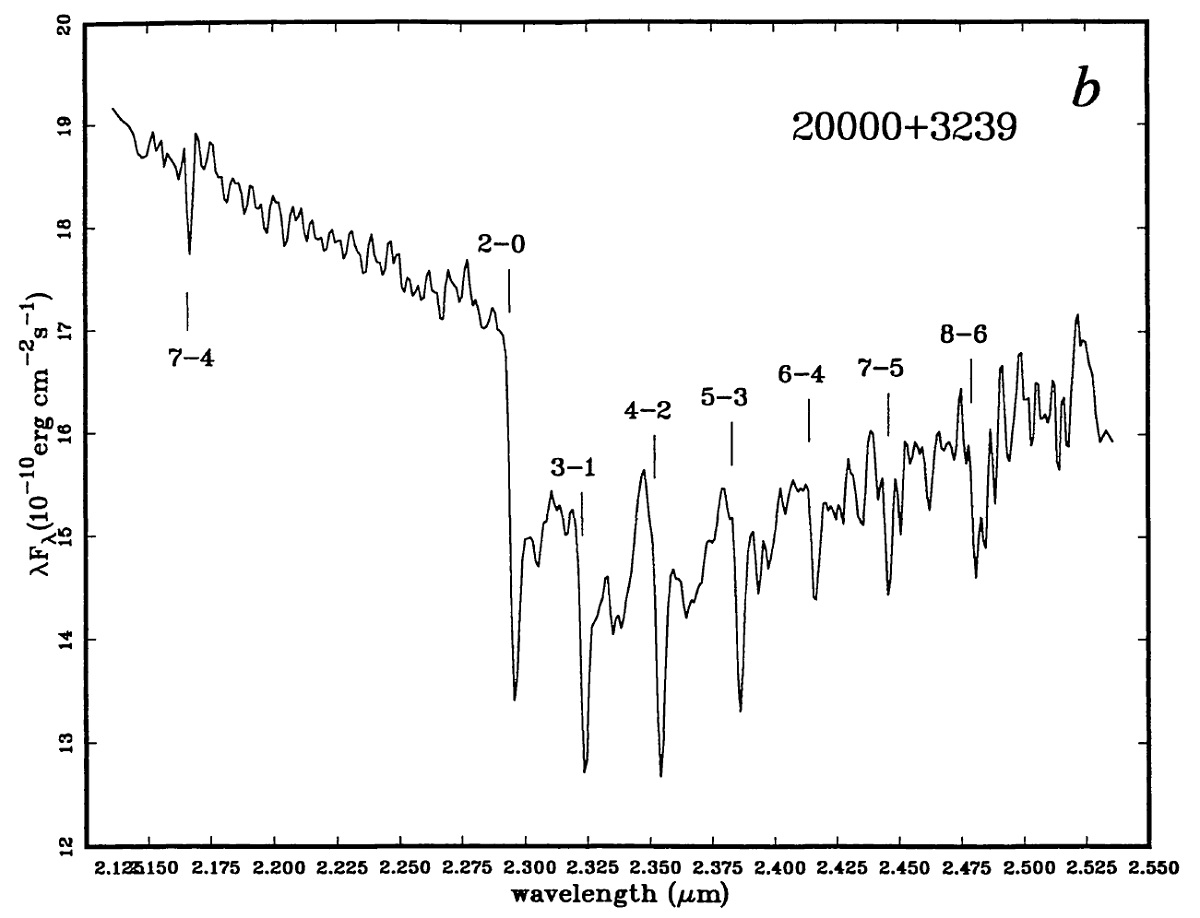

(b) CO か OH のライン、速度 5 - 30 km/s

が見える。

(2) 星周層が恒星大気から分離している。

(3) 中心星スペクトル型は B - G で光度クラス I.

(4) 大振幅変光がない。

図1.HR-図上の PPN 経路。