2.観測による周期分布

ミラの絶対等級データはストラスブルグ天文台のCDSから得られた。そこには、22,650 星の 変光データを含むGCVSが含まれる。4758 星がミラ型と分類されている。

M型、S型ミラ P ≥ 175 日のミラ型星までの距離は Clayton, Feast 1969 による 統計視差の結果を用いた。P < 175 日のミラ型星 (全体の 2.5 %) までの距離は、 極大光度 = 一定と仮定して求めた。Clayton, Feast は 。P < 175 日 で光度 が鋭く落ち込むことを見出した。しかし、 Eggen 1975 が見出した P < 150 日ミラ 4 つのミラ型星に対するデータからの(MI R - I) 関係に基づいている。その結果は極大時に Mv = -3.0 ± 0.5 である。

C型ミラ 炭素ミラ(∼ 6.7 %) では、Gordon 1968 が N-タイプ炭素星に対し、Mv = -3.0 を得ている。炭素星は赤いので Mpg - Mv = 3.5 を Mendoza 1967 から 決めた。この補正を行うと、炭素星の Mpg は P ≥ 350 日の M, S 型 星と同じくらいになる。

GCVSへの補正 GCVS は極大等級を与えているので、平均等級を出すため 0.75 等の補正を加えた。 この補正値は Clayton,Feast のサンプルの値 0.75 ± 0.35 等に基づいている。 Mendoza によると、M, S 型では、極大時に B - V ≈ 1.6 であり、一方 Allen 1973 は B = mpg + 0.11 としている。これらから、Mpg - Mv = 1.5 となる。Pが与えられていないミラは P = 320 d ミラ の等級とした。星間吸収は Cahn 1976 の銀河系吸収モデルに従った。そこでは、PN の 電波と Hβ フラックスから決めた Hβ 付近での減光を用い、 FitzGerald 1968 のカラーエクセスモデルを銀河系減光モデルに変換している。

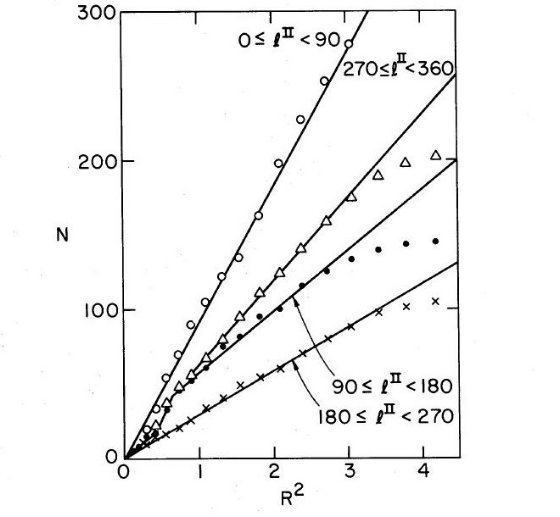

ミラの距離 太陽からの距離 R と銀河内での位置がこうして計算し、|Z| < 2 kpc のミラ を選んだ。R 以内の星の数 N(R) を R2 に対して求め、銀経の各象限毎に プロットしたのが図1である。R ≤ 1.7 kpc までは直線状に変化しており、サンプル の完全性がその辺りまでであることを示唆している。

象限毎の密度分布の特徴 R = 0.6 - 0.8 kpc での密度分布を見ると、第2(90° ≤ l ≤ &180°) と 第4(270° ≤ l ≤ &360°)象限が高いことが分かる。両者は銀河系の 局所腕のために密度が上がっているのであろう。 腕部で星の密度増加は 5 % くらいと思っていたが、こんなに 大きいのか?腕の巾を考えると腕部分での増幅はもっと大きい。ミラは高齢と考えると ホントかな?周期毎の立体分布は出せたら面白いだろうな。 この密度の高まりは過去に晩期型 巨星のサーベイで Mavridis 1971 が見出した銀河面での密度変化に対応している。

象限毎の密度分布の特徴 われわれは、R < 1.5 kpc, |Z| < 0.2 kpc のミラを全て取り上げた。これは 赤化なしの限界等級として、mpgLim = 11.2, mvis Lim = 9.7 に相当する。M, S 型ミラとしては P = 300 d である。この (完全)サンプルは全部で511星でその内478星は周期が知られている。その 内訳は、266 M + 21 S + 21 C + 170 スペクトル型不明 である。残りの33星は 周期不明である。

R < 1.5 kpc のミラを銀河面距離 Z に対してプロットして密度 n(Z) の変化を調 べると、面のどちら側も

| dn | = 245 exp (-3.18|Z|) kpc-4 | |

| dZ |

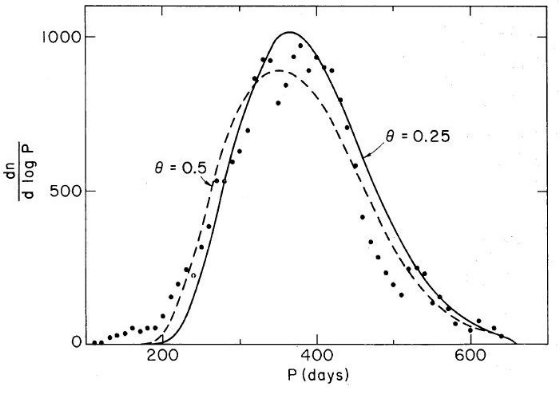

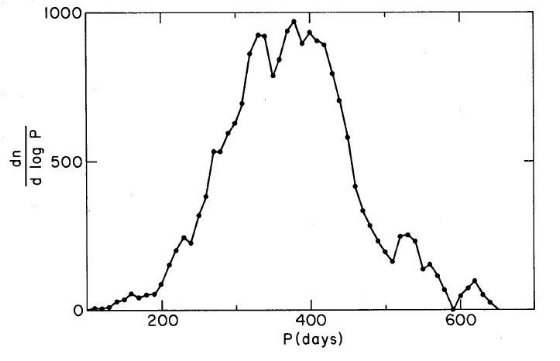

図2には dn/dlogP を P に対して 10 日おきにプロットした。 n の引数がめちゃめちゃなようだが カーブを滑らかにするため 3点ランニング平均が使われている。カーブは総数密度が 245 ミラ kpc-3 となるよう規格化してある。図2の表記だと面積を求める のは間違い。ついていけないな。

図1 |Z| < 0.2 kpc のミラの累積数 N の R2 に対する変化。

各象限毎にプロットした。第2、第4象限が大きい。R < 1.7 kpc (R2 < 2.9)

までは直線変化でデータが完全であることを示唆している。

図2 n(P) = 周期 < P のミラの空間密度(kpc-3)として、 dn/dlogP を P に

対してプロットした。横軸がlogPでないので注意。