|

IC 1613 中の大質量星リストの目的 Gran Telescopio CANARIAS (GTC) に計画される新装置の準備のため、 不規則銀河 IC 1613 中の大質量星リストを用意することにした。多天体分光 に使えるためには位置精度を正確にする必要がある。 |

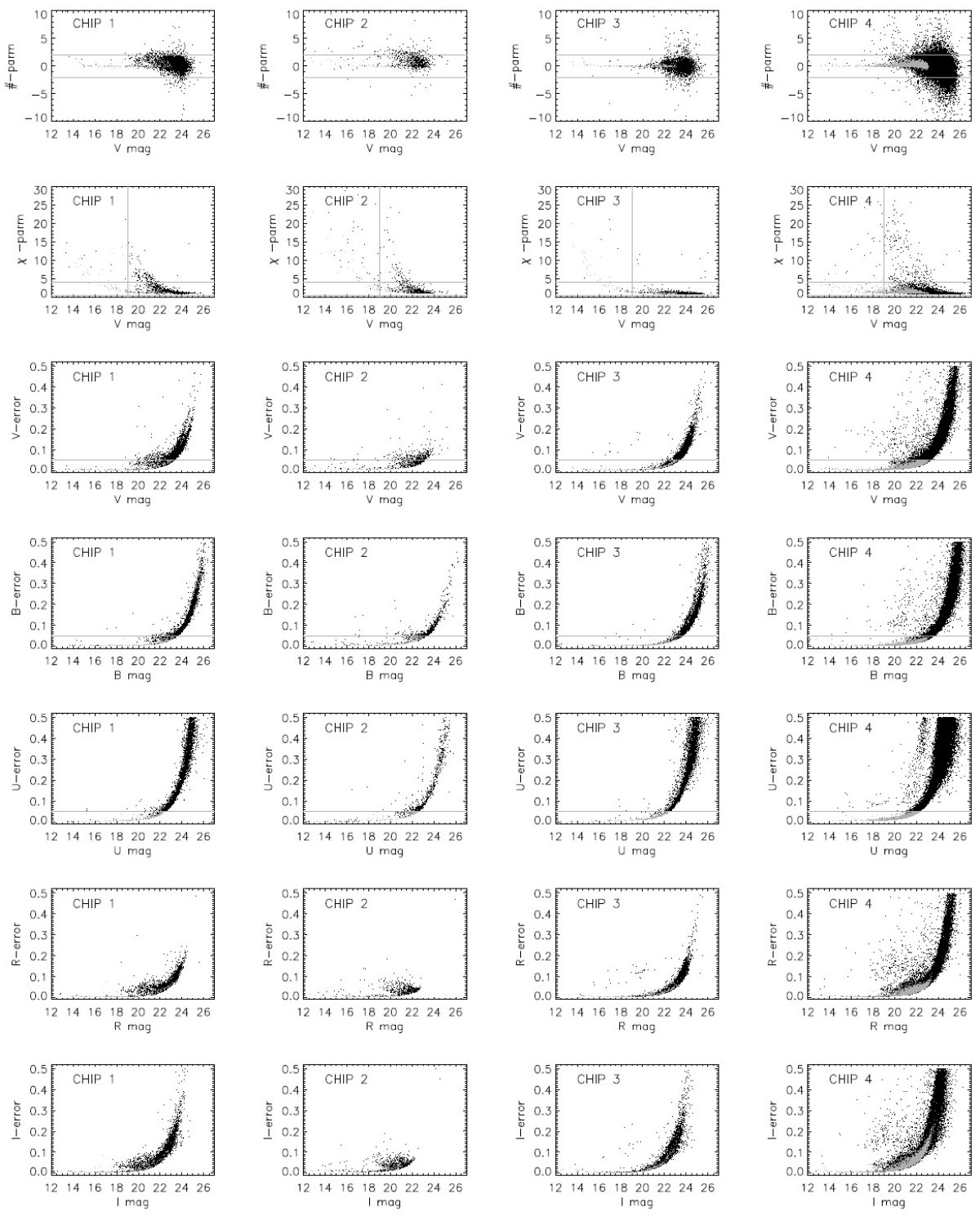

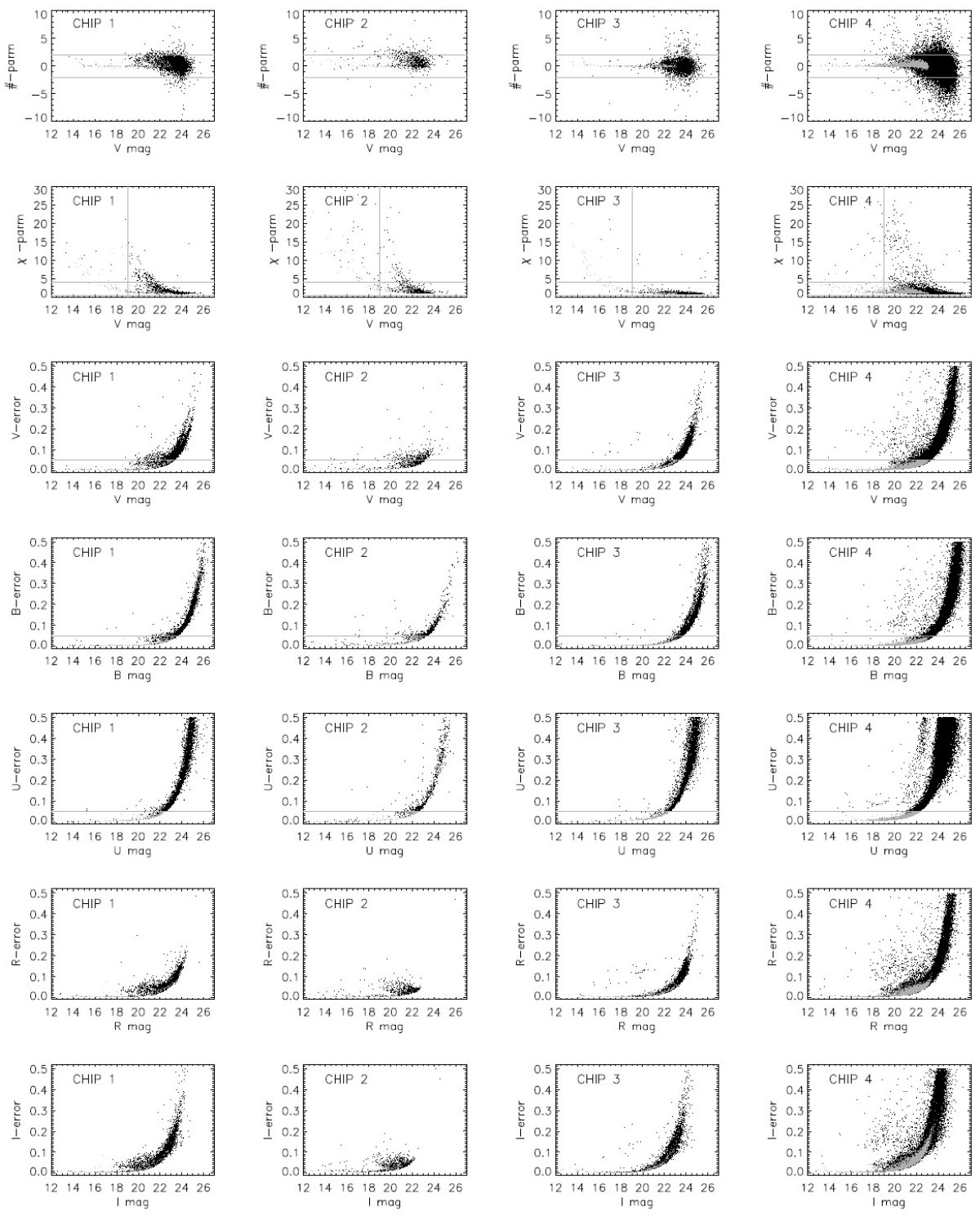

Isaac Newton Telescope の Wide Field Camera を使い、IC 1613 星の カタログを作成した。カラーにより青い星候補を選んだ。”feiends-of-friends” アルゴリズムにより、銀河内の集団を見つけた。OB アソシエイションのカタログ は中心集中を示す。 |

|

IC 1613 IC 1613 は DM = 24.27, E(B-V) = 0.02, Z = 0.04 - 0.08 Zo . 星種族は中心から 16′.5 までの範囲に広がる。光学的に明るい部分は 中心の”バー”と呼ばれる H I 帯により二つに分かれている。バーは実は HI 分布のホールの NE 縁にあたる。銀河の SW サイドがそれに包まれている。 星形成はバーの両側と "ホール" の SW 部で進行中であるが、最も激しいのは 銀河の NE 縁で、そこでは OB アソシエイションから噴き出した HII シェル が見える。 |

早期型星 最も早期型の星は O3 - O4V 星である。HII スーパーバブルには Of 星一つ と O 型巨星3個が知られている。しかし遠赤外線の強度からもっと多くの O 型星が存在するはずである。 観測の特徴 この観測では中心 34′×34′ の V = 25 までの 測光撮像を行い、大質量星の総括カタログを用意することである。観測の 特徴は、銀河前面を覆い、深い V 等級に達し、位置精度が高いことである。 カタログは 85,000 星を載せる。将来、オンラインで採れるようにする。 |

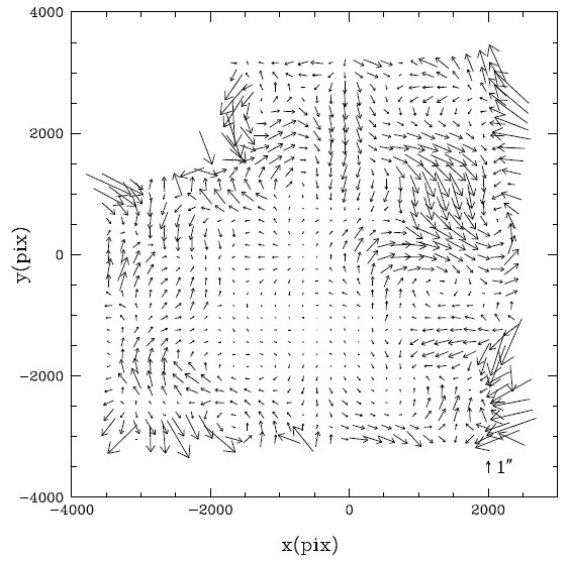

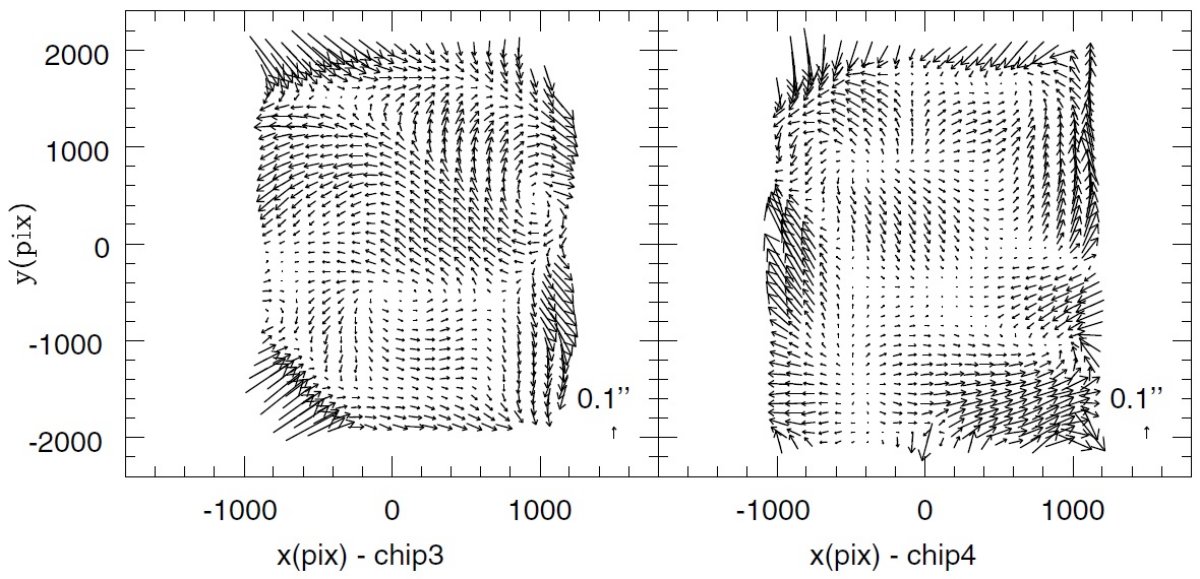

図2.モザイク全分野での、(2MASS 位置ーカタログ位置)。図下に 1″ 差を示す。装置のひずみが除去し切れていないことが判る。 |

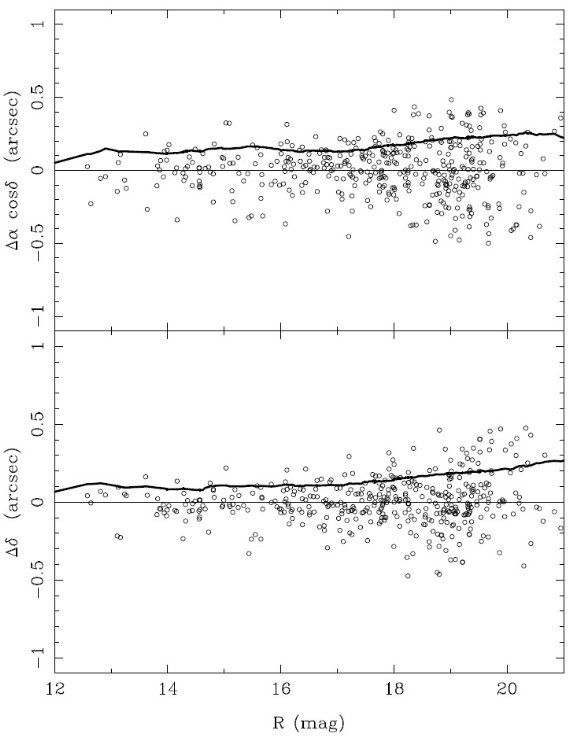

図4.2MASS との位置残差 上:赤経。下:赤緯 |

|

friends-of-friends アルゴリズム OB アソシエイションの視認は主観的で、銀河距離、乾板スケール、露出時間 等のファクターで影響される。CCD + DAOPHOT の組み合わせから自動検出の 可能性が出てきた。そのアルゴリズムは2種類ある。 (i) 星密度のピークを探す。Kontizas et al 1996, Gouliermis et al 2003. (ii) Path Linkage Criterion Method Battinelli 1991 (friends-of-friends algorithm) (ii) を採用する。その手順は、 (1)2つの星の距離が Ds 以下なら同じアソシエイションに属する。 (2)アソシエイションのメンバー数が Mmin 以上なら正規と認める。 Ds と Nmin の選択は色々ある Ds と Nmin の選択は現在著者にゆだねられている。 Borissova et al 2004 は 偶然集団が作られる確率を計算して Nmin を決定した。他の研究では星の表面密度 が平均値以上であることが統計的に有意かどうかを基準にした。 |

Nmin と Ds の決定 検出されるアソシエイションの数は Ds と Nmin によるので f(Ds, Nmin) とする。 ここでは、Nmin は MW アソシエイションが IC 1613 距離に置かれたらどう見え るかを考えて決めた。Ds は Battinelli 1991, Battinelli, Demers 1992 に 従い、与えられた Nmin に対し、f(Ds, Nmin) がピークになる Ds を選ぶ。 物理的な集団かどうかは不明 視認法でも既に問題となっていたが、見かけの集団が実際に物理的な意味での 集団かどうかを決めるには追加情報が必要である。 Bastian et al 2007, 2009 は friend-of friends 法で見つかった アソシエイションの典型的な大きさと Ds の間に相関のあることを見出した。 (当たり前に聞こえるが)それは見つかったアソシエイションが必ずしも 重力で束縛された実体ではないことを示している。それにも拘らず、OB-星を ひとまとめにしていくのは若い銀河種族を調べる最初の仕事である。 |

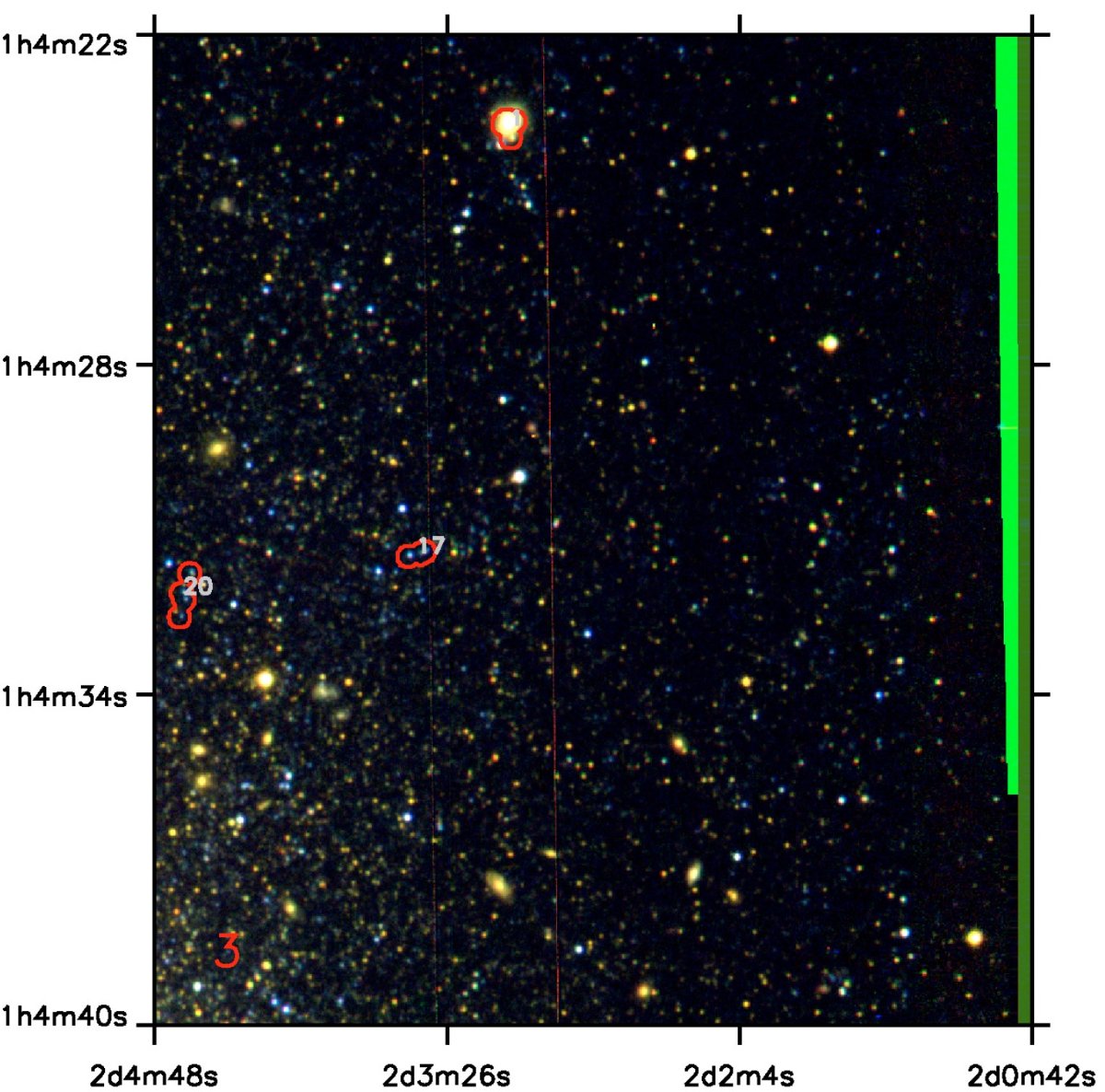

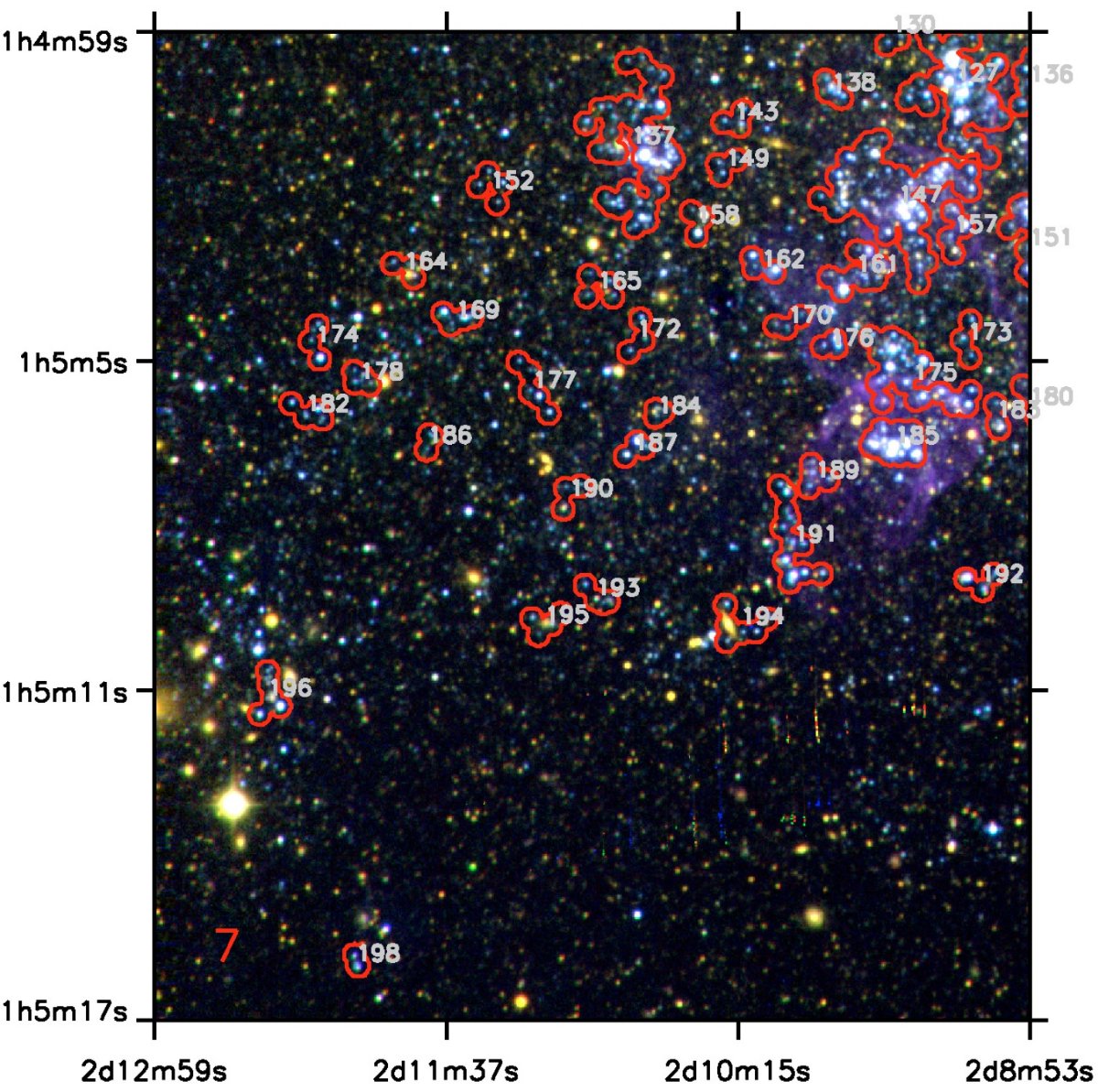

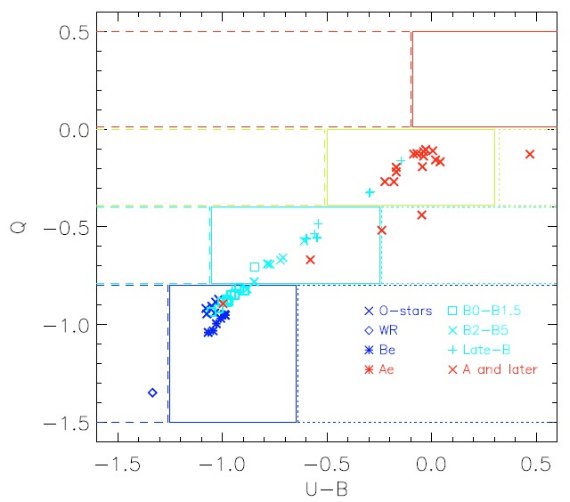

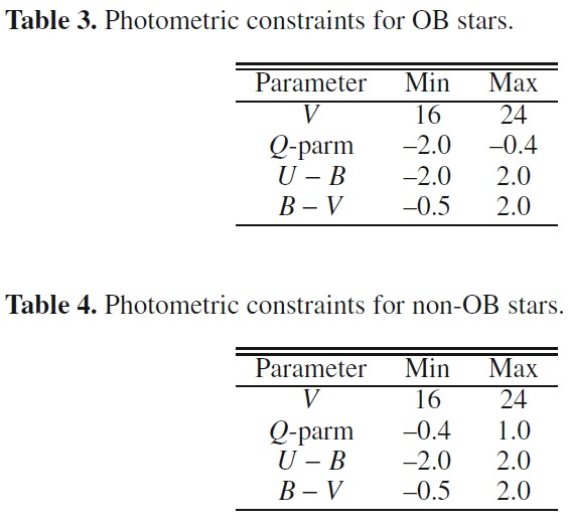

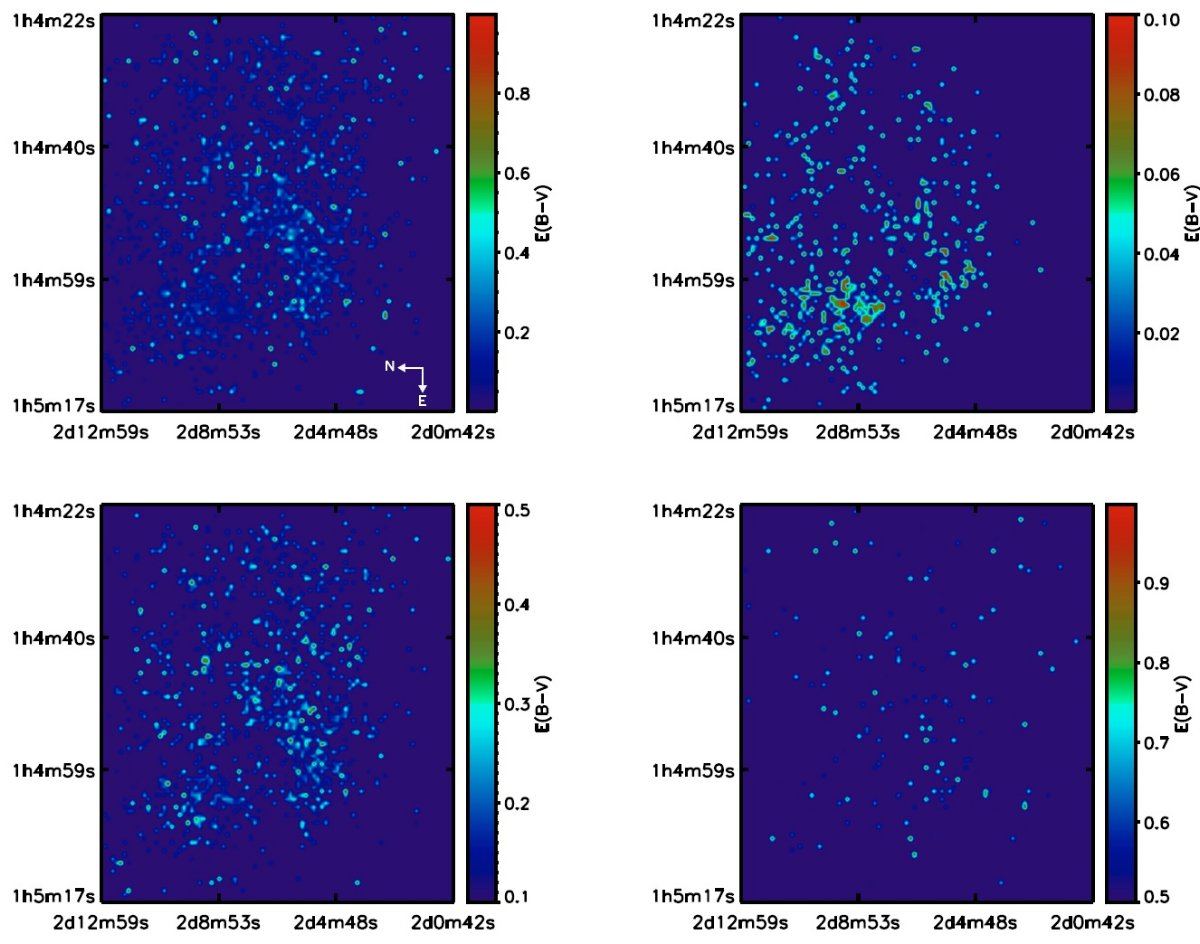

5.1.カタログ5.1.1.OB 星候補Q = (U-B) - 0.72×(B-V)Q は O3 から A0 への超巨星と、O3 - B5 矮星にかけて、-1 から -0.4 へ 単調に変化する。較正は FitzGerald 1970 を参照。 Bresolin et al 2007 からのスペクトル型がある標準星を図5の O-, B-型星 (U-B) - Q 図を作った。Q はスペクトル型の指標となり、 (U-B) から星が赤化を受けているかどうかが分かる。大部分の O-, B-型星は赤化無しボックス内に留まっていることが判った。 唯一知られている WO 星は図中左下のボックスから外れた隅に 位置する。 Q から OB-星を選び出す OB-星選択には Q のみを使う。IC 1613 の内部減光はかなりあるのでは ないか、特に OB-アソシエイションではと予想されるので、(U-B) と (B-V) に関してはかなり広い範囲を許容した。バーにもダストは多そうである。 等級範囲は V = 16 - 24 興味ある天体が分布しそうな等級範囲として、V = 16 - 24 を考える。 Massey 1998 によると、O3 I/B0 V 星は Mv = -6.5/-3.8 である。IC 1613 の DM = 24.27 を使うと、減光を 無視して、 V = 17.8/20.5 に相当する。表3には OB-星の、表4には非 OB-星 の等級とカラーを示した。 Q パラメタ―の欠陥 Q パラメタ―には次の欠陥がある。 (1)同じ赤化則が使えなくてはいけない。 (2)非常に早期型で Q が安定しているか不明。 -0.4 の先では Q はスペクトル型、光度クラスと共に急激に変化する。 Q の重複と異常例 標準星の Q が示すスペクトル - Q 関係の散らばりの結果、中間/晩期 B-型矮星と 中間 B/早期 A 超巨星を Q > -0.4 の区域にまで広がらせる。図 5 の Q > -0.4 区間に晩期 B-型 星が 3 つ入っているのはその例である。G-型付近の星は Q ∼ -0.37 となるので、 星表面活動なので UV 超過があるとそれらの星を早期型星区間に運ぶ場合がある。 Bresolin et al. 2007 のサンプル A8 (A2 Ia) は B-型星の Q < -0.4 経路上にある。著者らは Hα, Hβ に P Cyg プロファイルを見出した。 スペクトルを見ると 青側と UV バルマー線が異常に弱い。これは明らかに通常の星とは異なるサンプル と看做すべきである。 OB-星の分布 チップ4上で、 OB-星は銀河の 北東裾の巨大泡付近に集中している。反対側 銀河の南西の HI 空泡の一部が銀河を包んでいる付近にも OB-星が存在する。 これは第1章に述べた以前の結果と一致する。赤化のあるバー部分では、 V, U-B, B-V の制限を緩めたのに拘わらず OB-星は殆どなかった。 前景星の混入 表5には我々の OB 星カタログから明るい星 20 を示す。内、12 個にはスペクトル型 も付けた。この表には A-型矮星と G2-星が含まれる。それらは図5の Q < -0.4 区間にある二つの "A-型より晩期" 星である。 Bresolin et al. 2007 によるとこの二つは前景星である。表5には赤い星が一つしか含まれていないことは 我々のカラー選択を支持している。赤い固有カラーにも拘わらず G2 星が Q の許容範囲 の境界際で入ったのは測光精度に強い制限をつける必要があることを示す。残りの 12 - 2 = 10 星は , B, A 型超巨星であった。 |

図5.(U-B) - Q 図上での O-,B-型星系列。  表3,4.O-, B-星の予想される等級範囲。 |

5.1.2.微分減光と減光マップ過去の仕事IC 1613 の前景減光は E(B-V) = 0.02 と非常に低い。過去には内部赤化も 無視できるほど低いという議論があった。その理由は背景銀河が透けて見えた からである。ただ、最近では個々の星に対しより大きな値が得られている。 OGLE, Araucaria 計画での個々の星の観測から早期型星に対して E(B-V) = 0.05 - 0.10, M-超巨星に対して E(B-V) ∼ 0.2 が得られた。 同様に、OGLE セファイド観測からは ⟨E(B-V)⟩ = 0.085±0.052, Araucaria セファイド観測からは ⟨E(B-V)⟩ = 0.090±0.019 である。 Tautvaisiene et al 2007 は M-超巨星 3 つに対し、E(B-V) = 0.04, 0.06, 0.03 を得た。バブル領域で、Georgiev et al 1999 は E(B-V) = 0.06 を得た。Lozinskaya et al 2002 は 9 つの OBA-星に対し E(B-V) = 0.18 - 0.4 を得た。この値は他より 明らかに大きい。WO 星には 0.1 の減光が得られたがウォルフ・ライエ星方向の減光則 は特殊であるという考えもある。バブル領域には分子雲、中性水素、ダストの存在が 観測されている。 固有カラー 異常から内部赤化は変動が激しく、値も大きいと予想される。それを確かめるため OB-星候補の E(B-V) を求めた。固有カラーは Q から定めた。この関係は Massey et al 2000 により、ATLAS9 計算から次の式で表される。 (B-V)o = -0.005 + 0.317 Q (Z=0.08 Zo) (3) ただし、 IC 1613 ほど低メタルでの上の関係に対応する式は知られていない。 ただし、減光則が標準と異なる場合には適用できない。さらに、光度効果が入って いないので、上式の値は超巨星に対しては少し青く、矮星に対しては少し赤い値を 与える。この効果は B-型星で最高となり、例えば IC 1613 の早期 B-型超巨星 7 星に対する E(B-V) 平均は Bresolin et al 2007 によると、0.06 だが、上式を用いると 0.15 になる。これは、上式を用いると 超巨星の固有カラーを青く見積もり過ぎ、そのため赤化を過大評価する結果になった と考えられる。ただし、本論文では多種の星が混在するところではこの効果が統計 的に相殺されると考える。 |

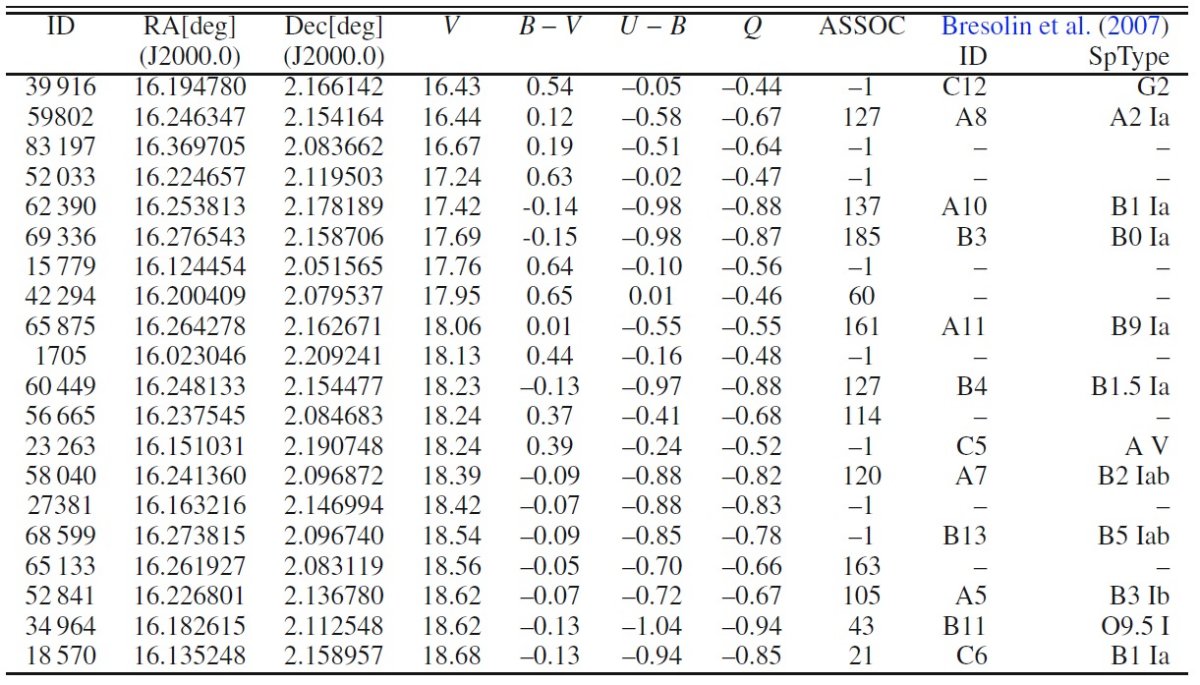

図6.IC 1613 青色大質量星方向の減光分布。前景減光は補正していない。 E(B-V) = 0.05 - 0.25 でピークは 0.10 - 0.15 にある。この値は前景減光 より明らかに大きい。 IC 1613 青色天体への赤化分布 IC 1613 青色天体への赤化分布を図6に示す。E(B-V) のピークは 0.10 - 0.15 にくる。色超過の大部分は 0.05 - 0.25 に存在し、前景赤化よりも大きい。いく つかの天体では E(B-V) > 1 である。90 % 以上は背景銀河であり、Q の式は 適用できないので棄却した。図6で E(B-V) < 0 があるのは (3) 式の (B-V)o の誤差が原因であろう。しかし、減光則異常の可能性もある。 |

|

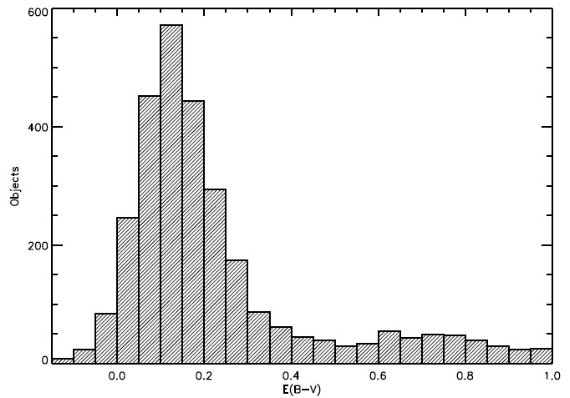

E(B-V) の空間分布 図7には E(B-V) の空間分布を示した。画面ごとに、異なる赤化範囲 のマップが示されている。左上から時計 回りに(ではないが)、(1)E(B-V) = 0.0 - 1.0 でサンプル全体。(2)以前考えられていた 色超過範囲, E(B-V) = 0.0 - 0.1. (3)中間赤化度。E(B-V) = 0.1 - 0.5. (4)強い減光。E(B-V) = 0.5 - 1.0 の点をプロットした。 |

右上図 E(B-V) = 0.0 - 0.1 は IC 1613 中の星形成領域をよく表している。 そこには OB 星候補が集まっている。E(B-V) ∼ 0.1 の点は銀河の泡領域と SE 縁部に多く見られる。それより赤化の大きい E(B-V) = 0.1 - 0.5 範囲も 星形成領域を示し、バー区域と HI キャビティの SW 部分に弱い集中が見られ る。もっと大きな E(B-V)点の分布は銀河全体にでたらめに広がっている。こ れらの分布は、減光が一様でなく、急速な空間変動を持つことを示す。 |

|

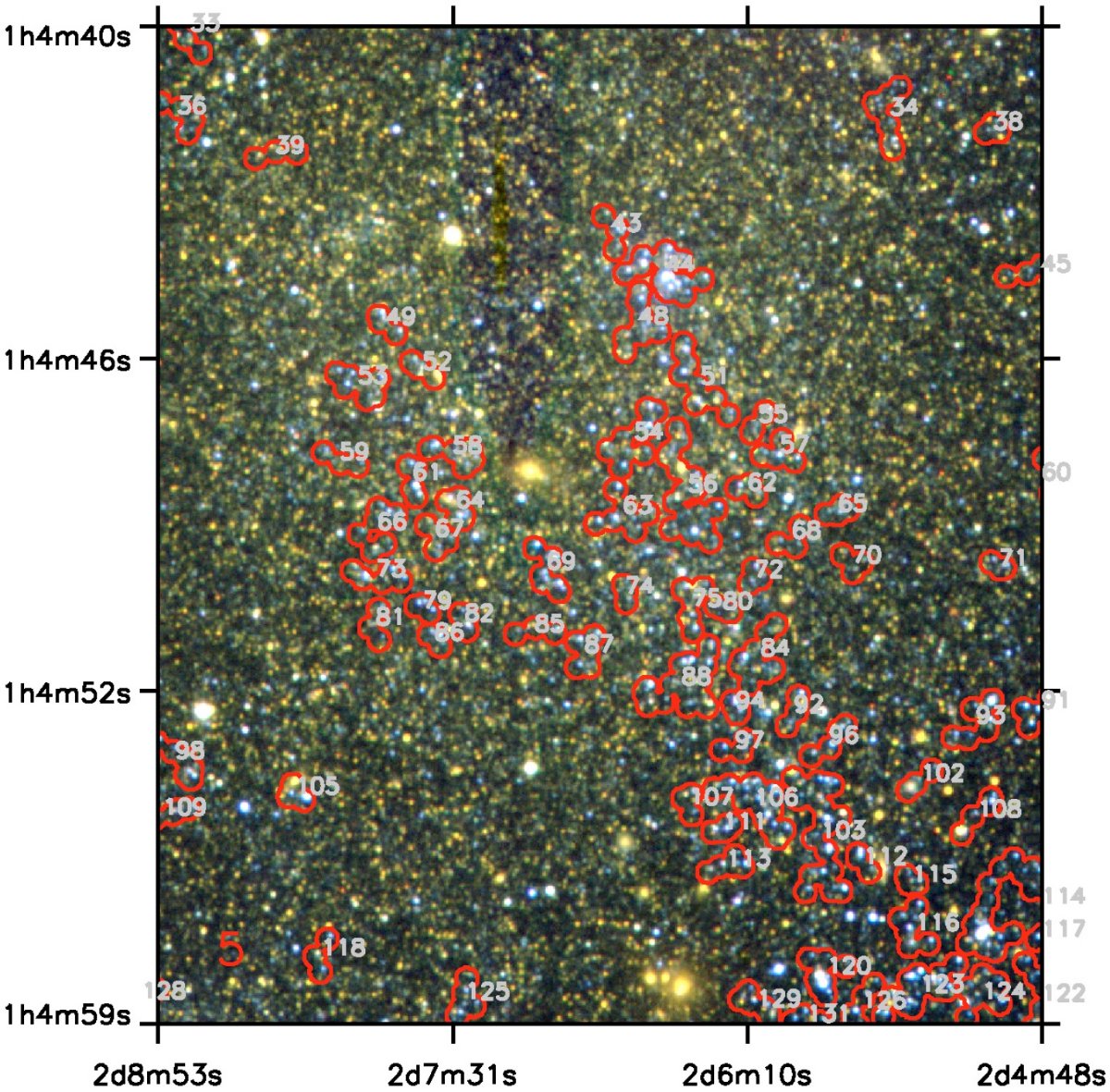

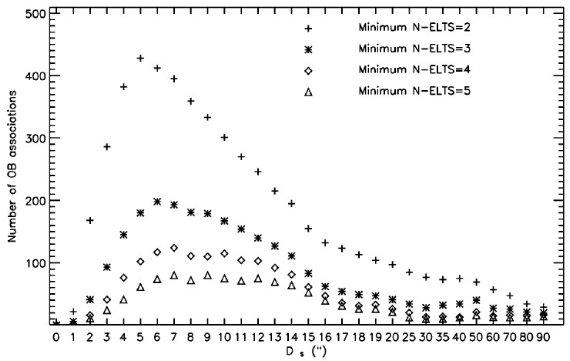

Nmin は幾つか? Humphreys 1978 の銀河系 OB アソシエイションカタログを用いて Nmin の評価を行った。 そのためにまず B5 より晩期の光度クラス V の星全てを除去した。(表3 の V 限界によると、OB 候補のカタログには B8 V まで含まれる。しかし Q 制限によるカットは B5 V である。)その結果、 25/78 アソシエイション は N ≤ 3 OB 星しか含まないことになった。そこで、Nmin = 3 とした。 Ds の決定 図8には様々な (Ds, Nmin) で計算したアソシエイションの数 f(Ds, Nmin) の変化を示した。Ds = 6″ - 7″ 付近に極大が存在することが判る。 そこで、Ds = 6″, Nmin = 3 を採ることにした。ちなみに、Borissova et al は同じ IC 1613 に Ds = 6.6″, Pietrzynski et al 1996 は NGC 300 に対し、7.7″ を使った。 5.3.最終リスト計算の結果、198 集団が検出された。うち 5 個は銀河であった。視察の結果、 29 は Nmin = 3 に達しなかったので棄て、47 は本当に 3 星以上の OB 星がいる のか怪しい。残りの 117 集団を純正 OB アソシエイションとした。 |

図8.検出した集団数の Ds と Nmin による変化。Ds = 6″ 付近に 極大が来ることが判る。 |

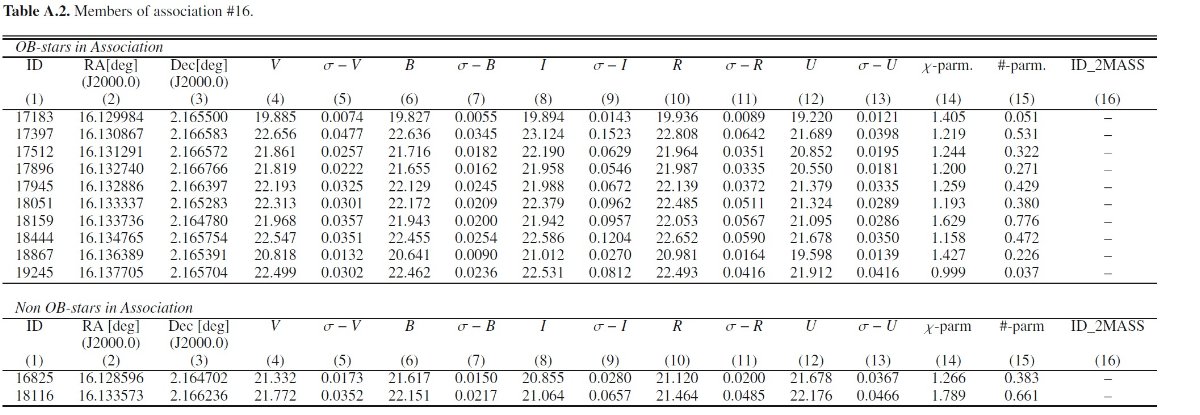

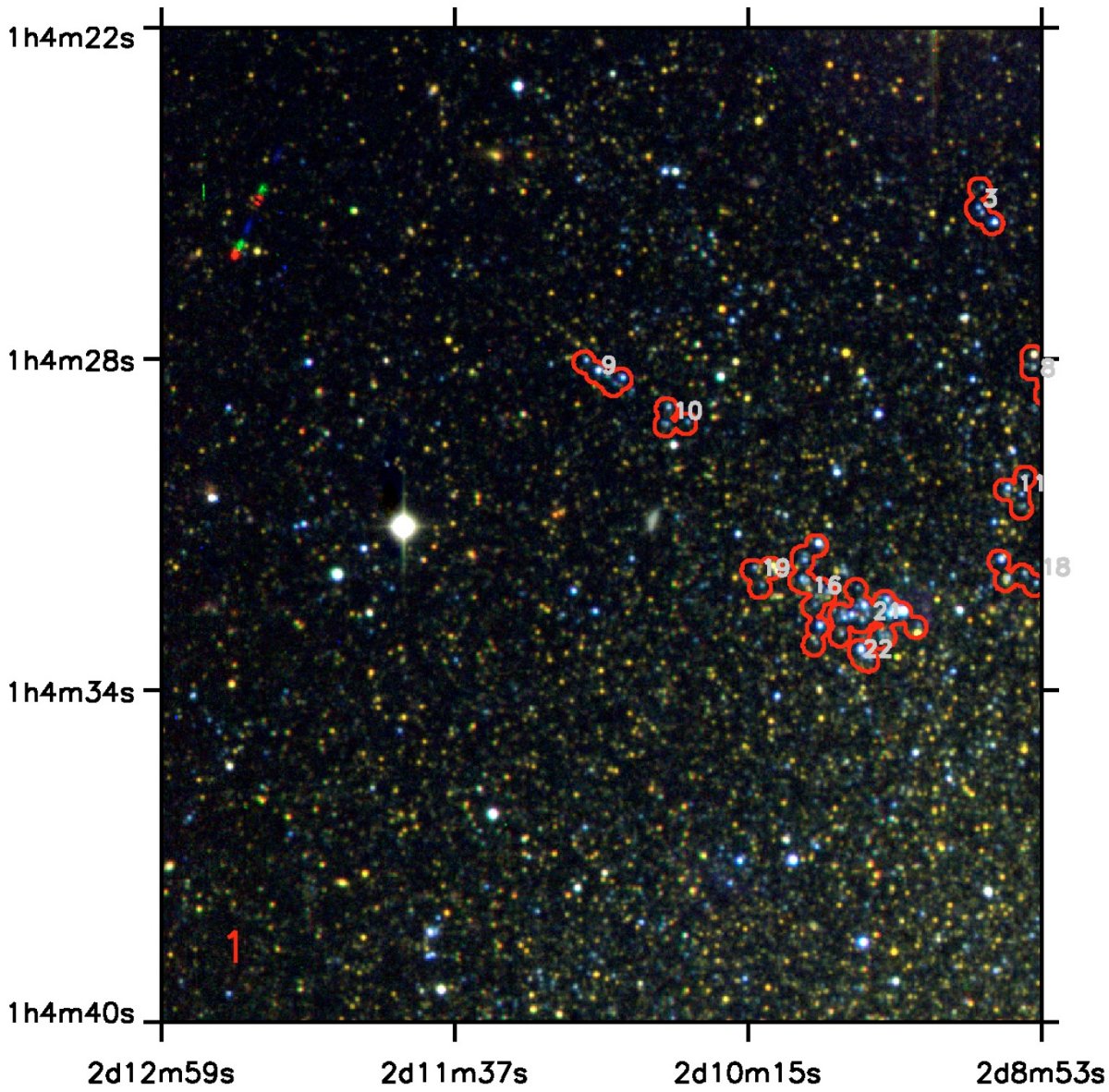

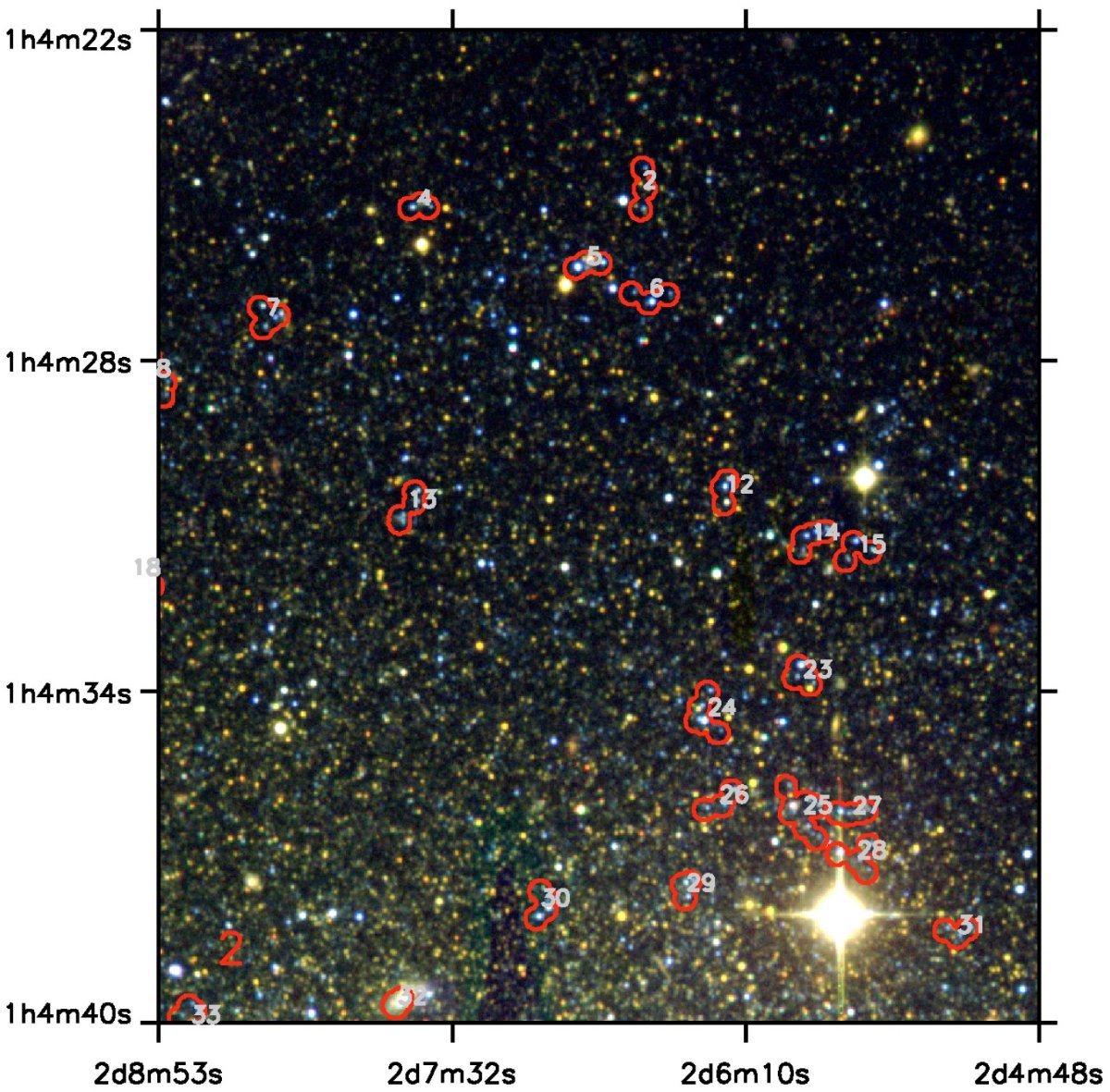

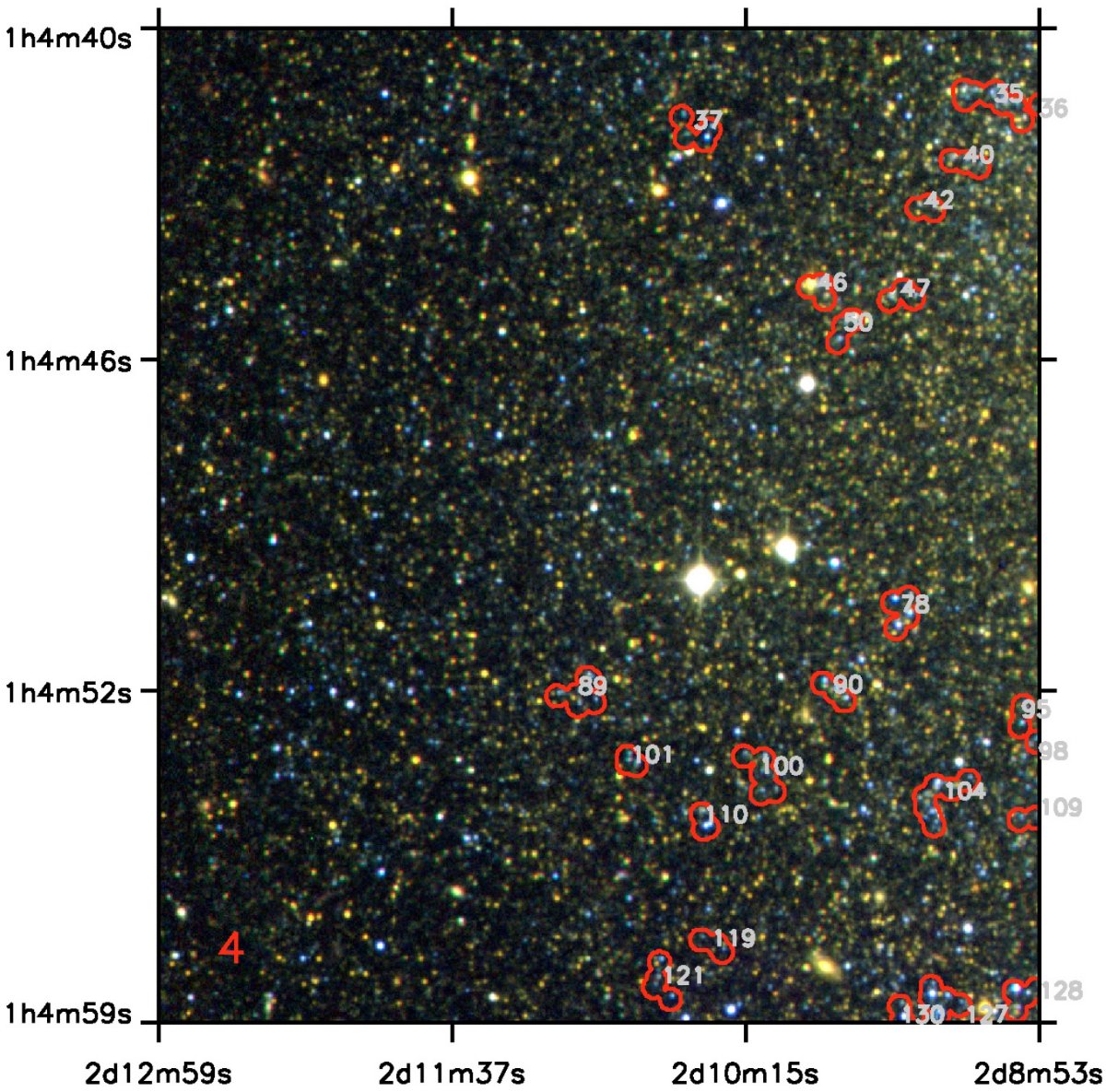

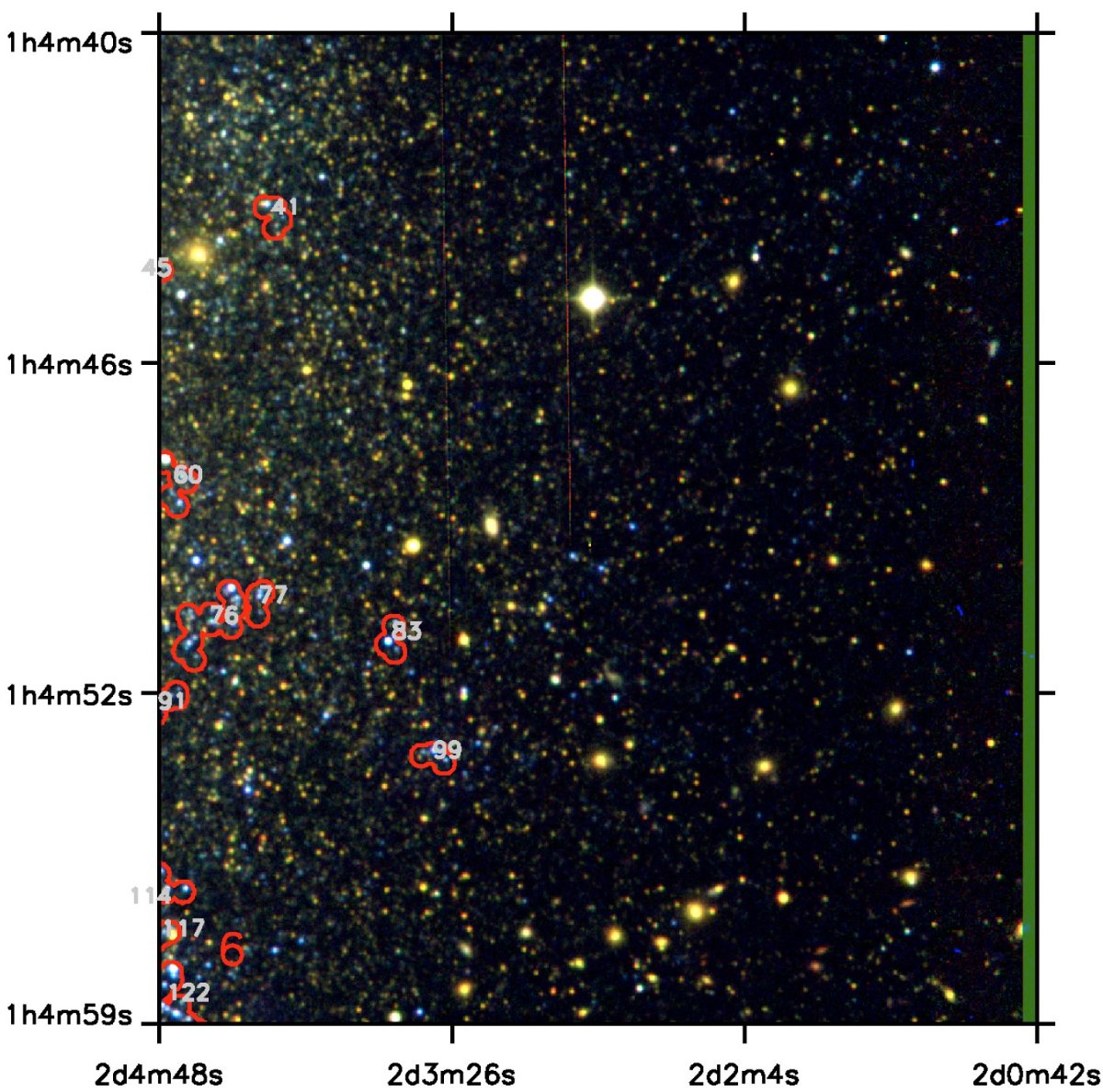

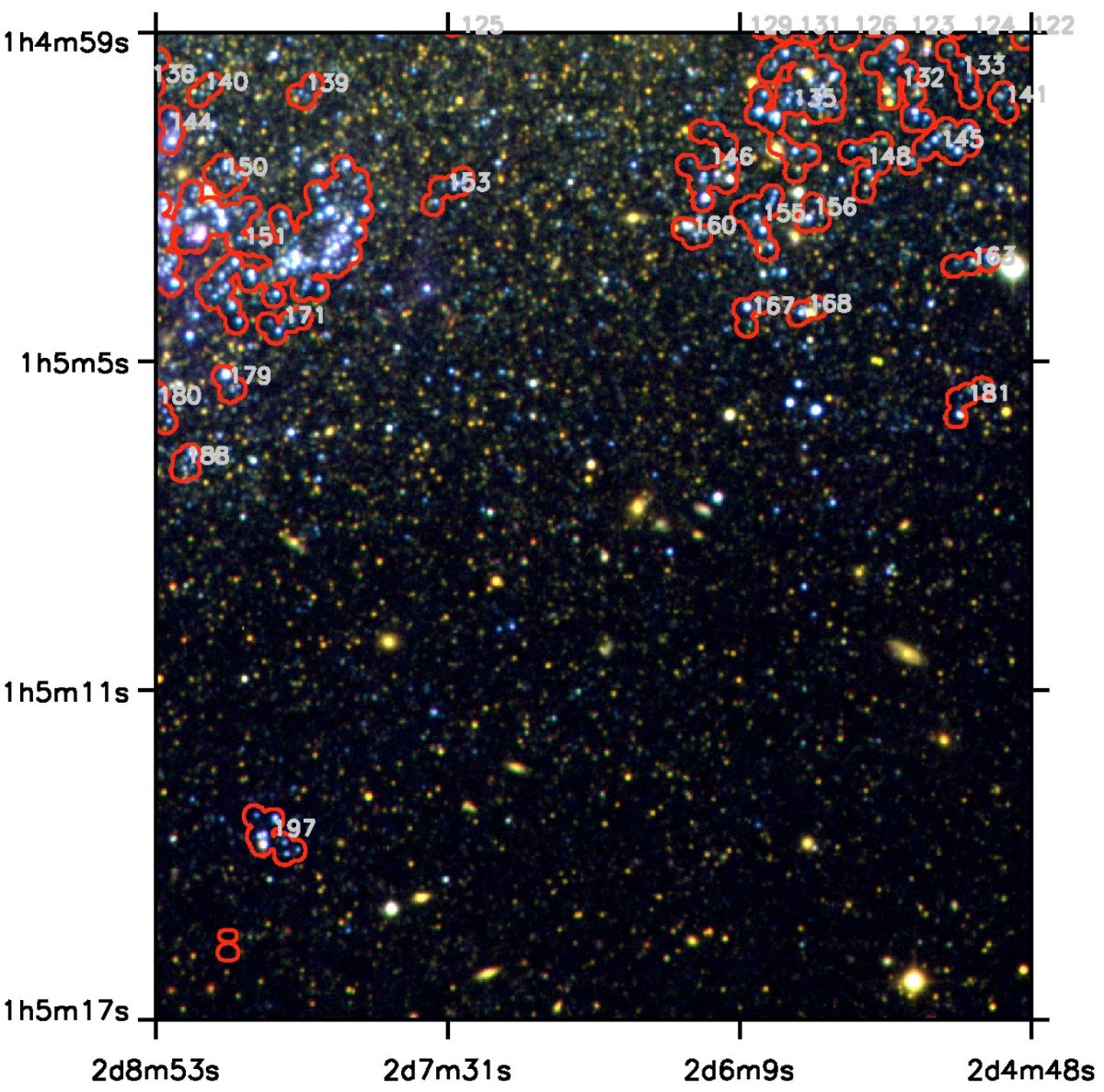

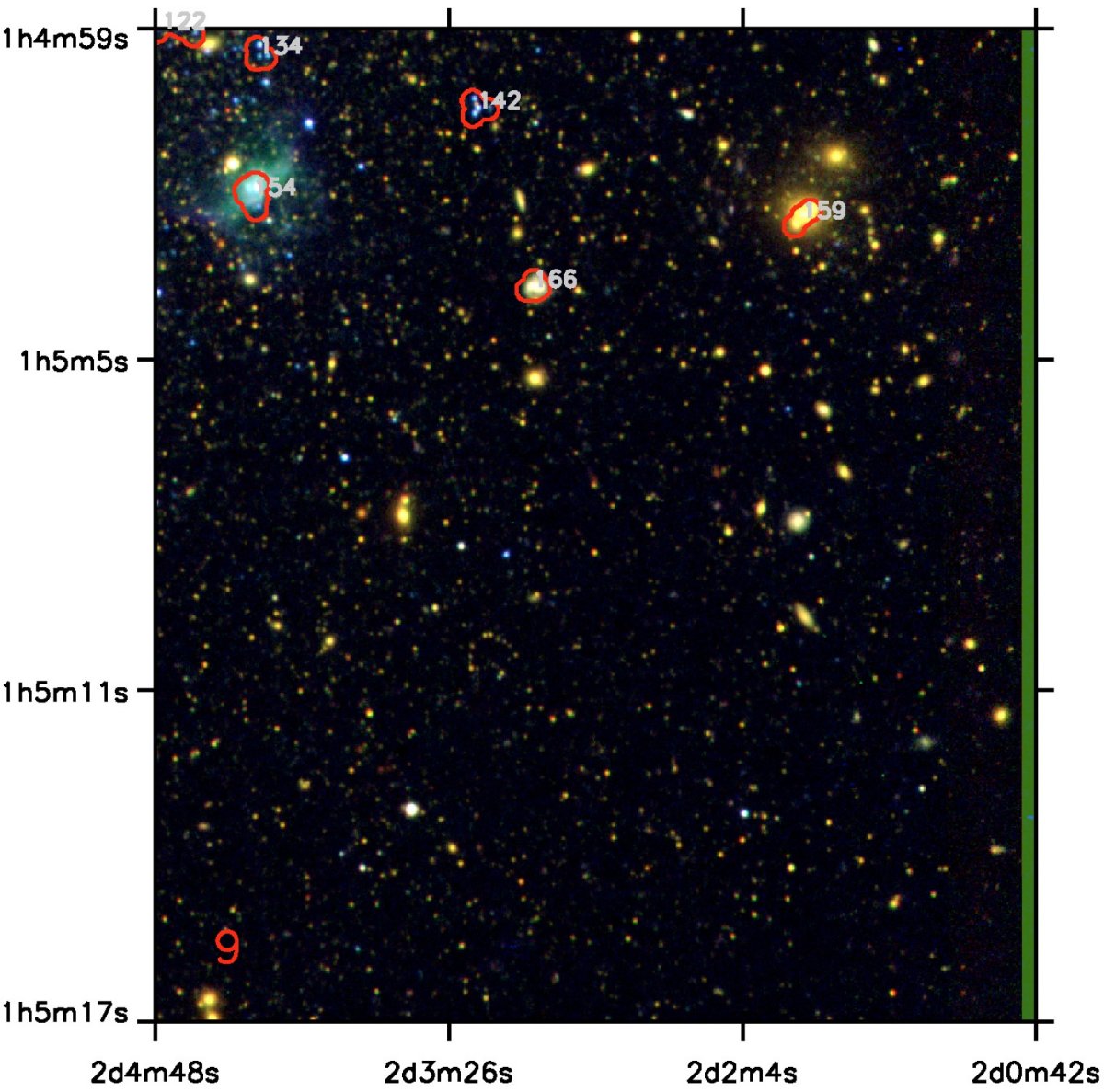

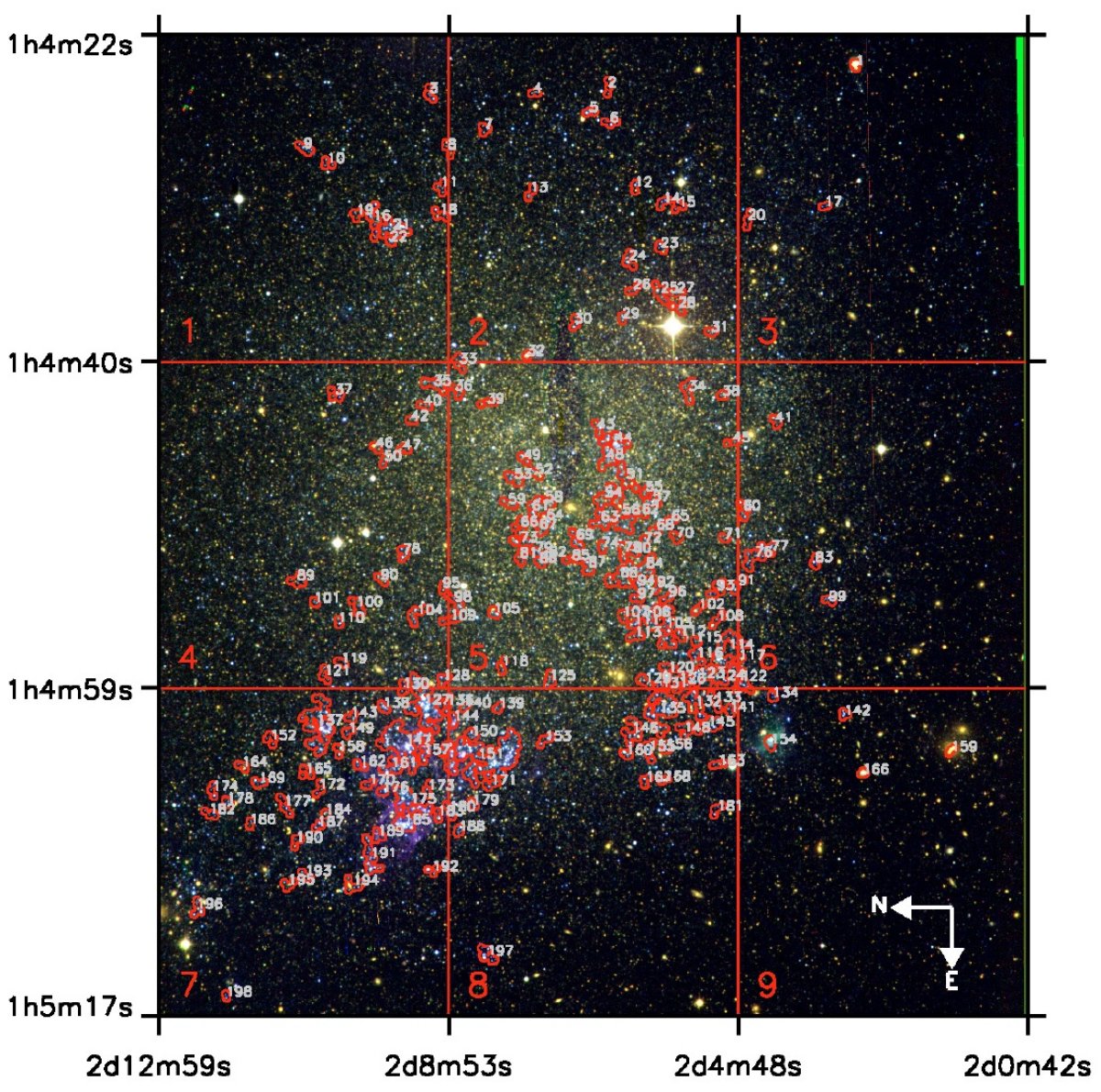

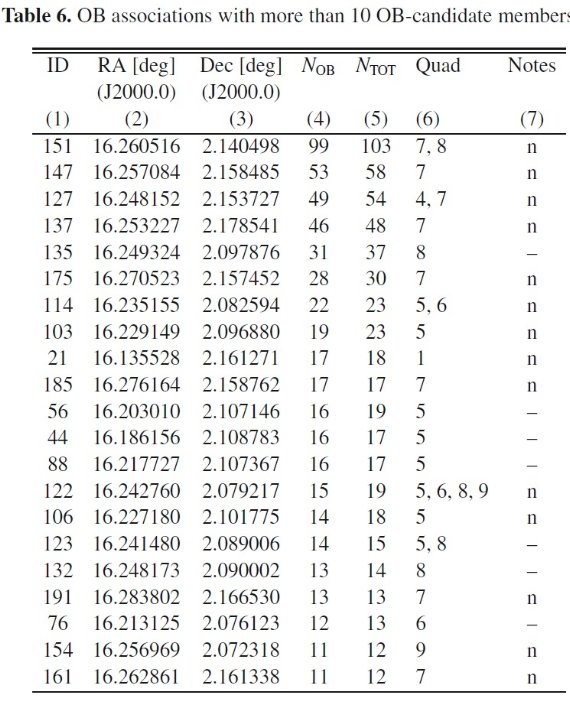

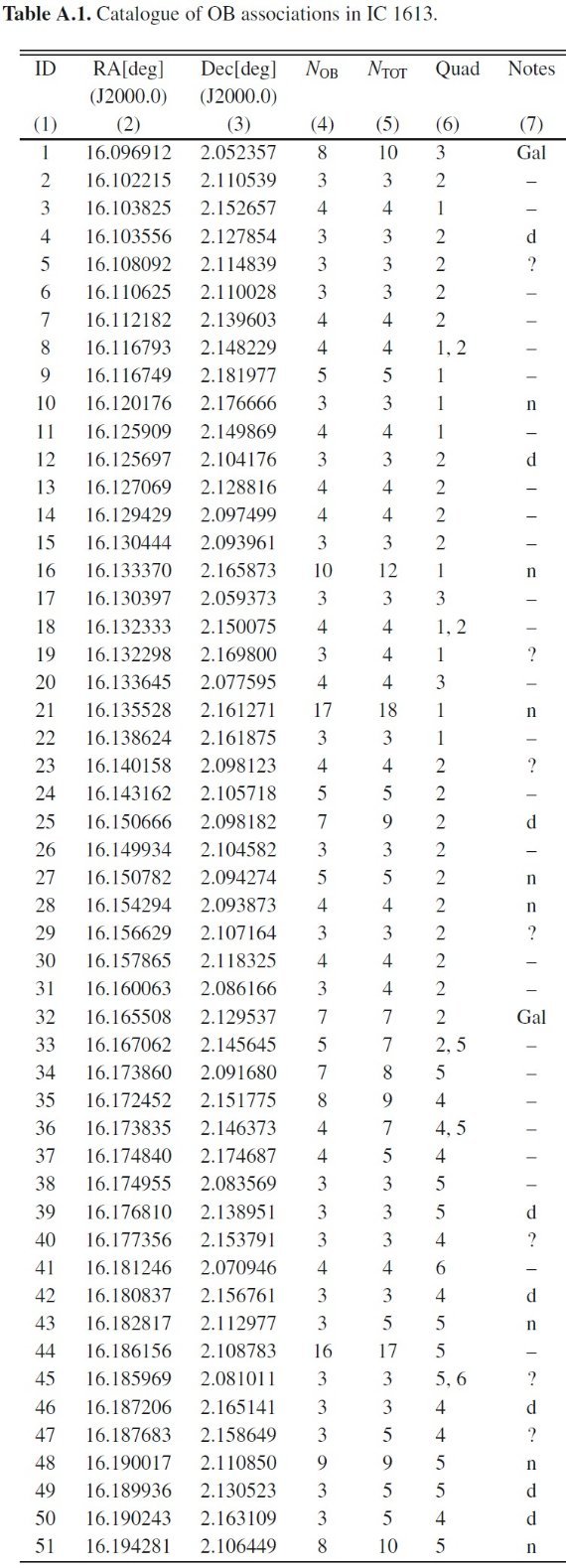

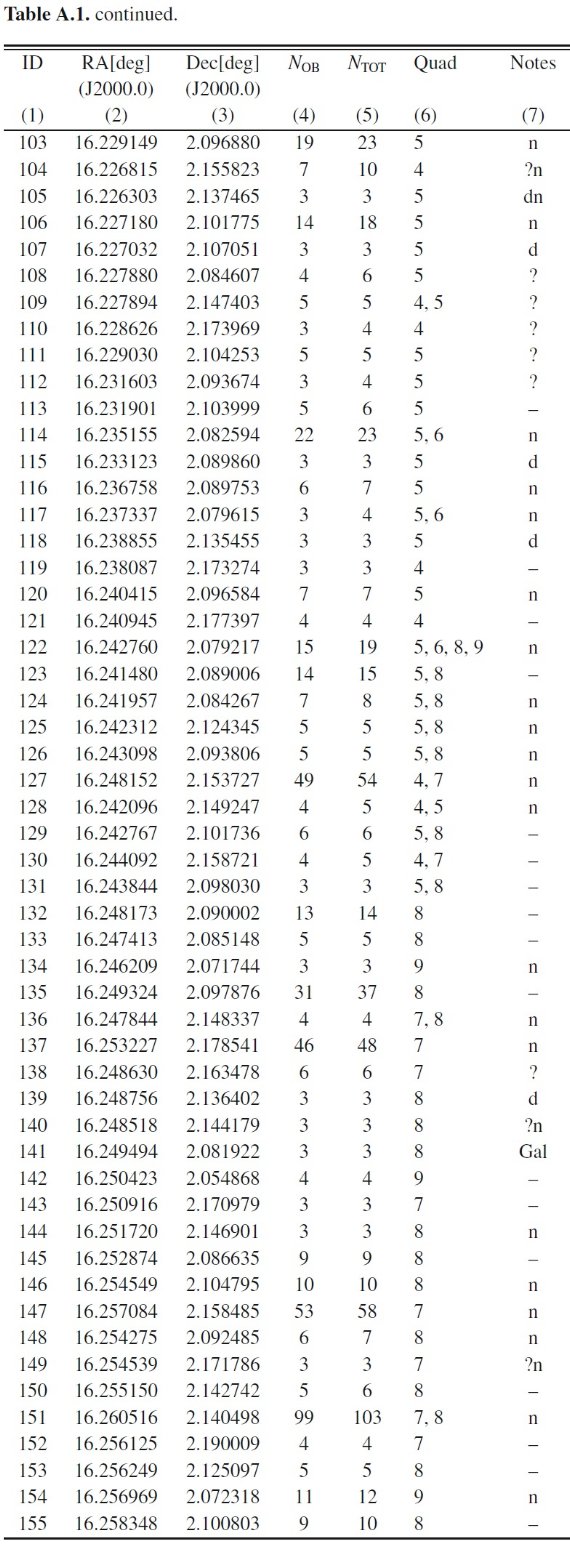

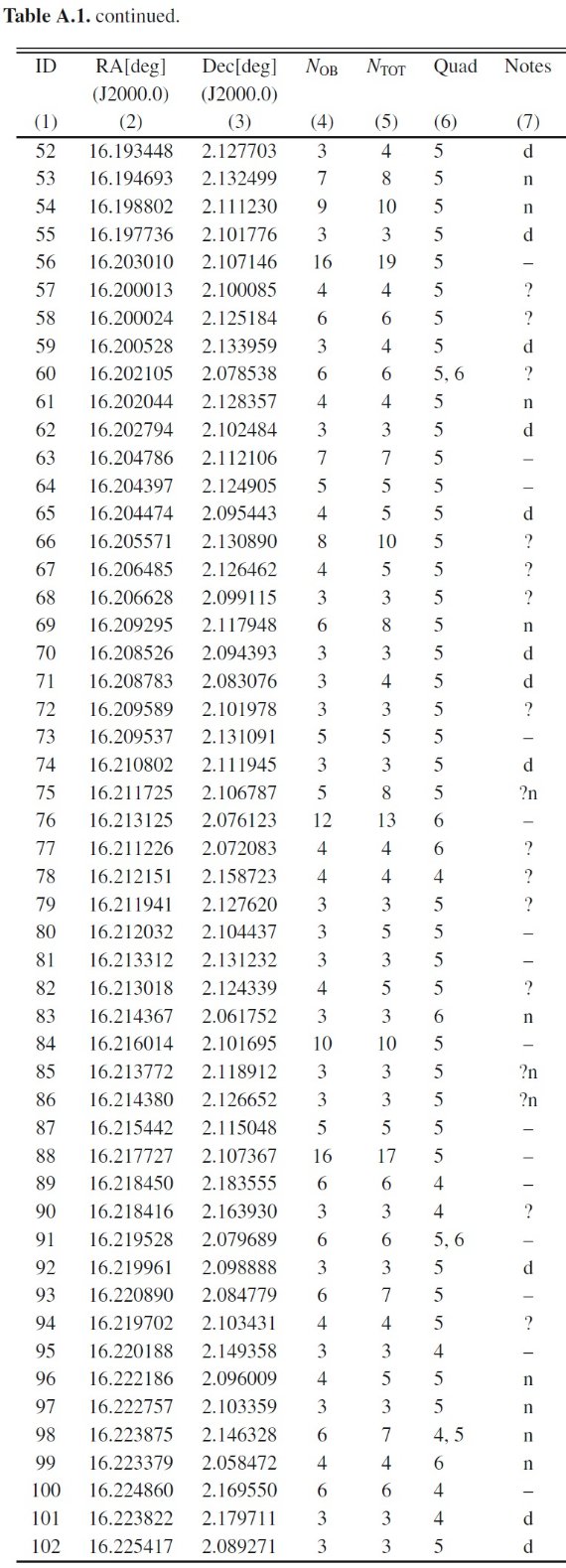

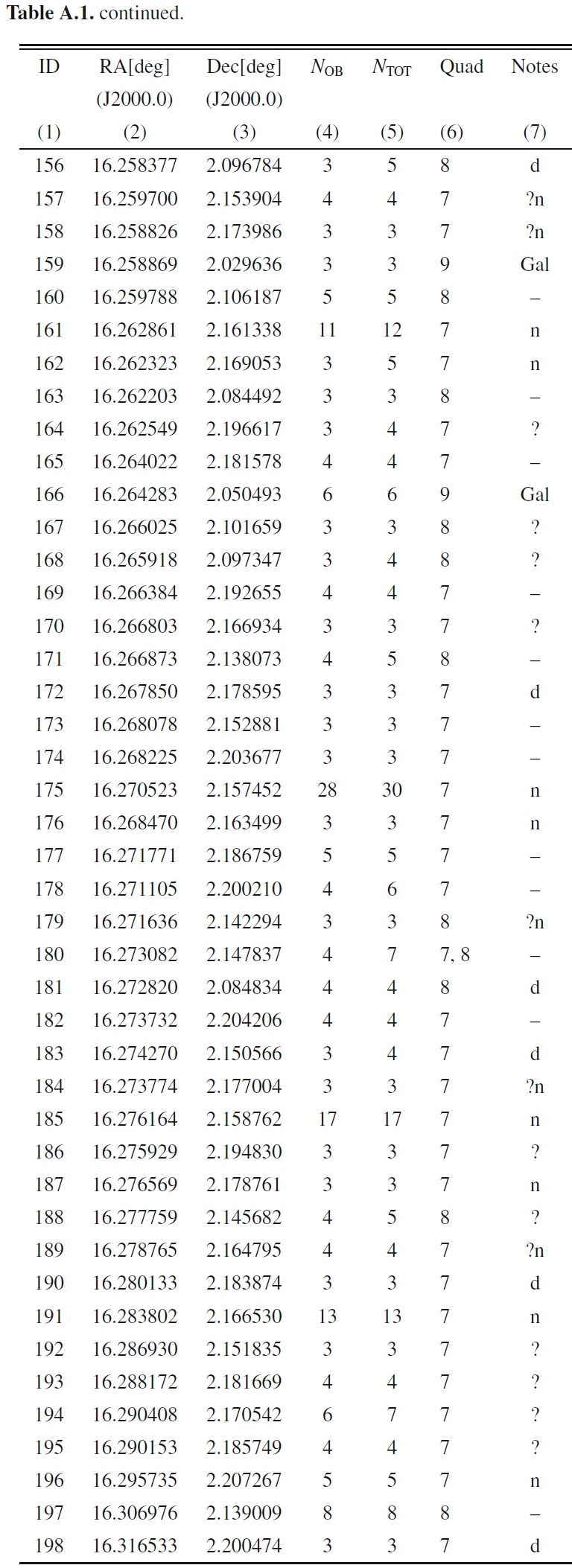

6.OB アソシエイションのカタログリストは表 A.1 に載せた。図9にそれらの位置を示す。A.3.では拡大画像 でそれらを示す。表6には OB 星を 10 個以上含むアソシエイションを載せた。6.1.個々のアソシエイションの記述省略する。 表6. OB 星を 10 個以上含むアソシエイション |

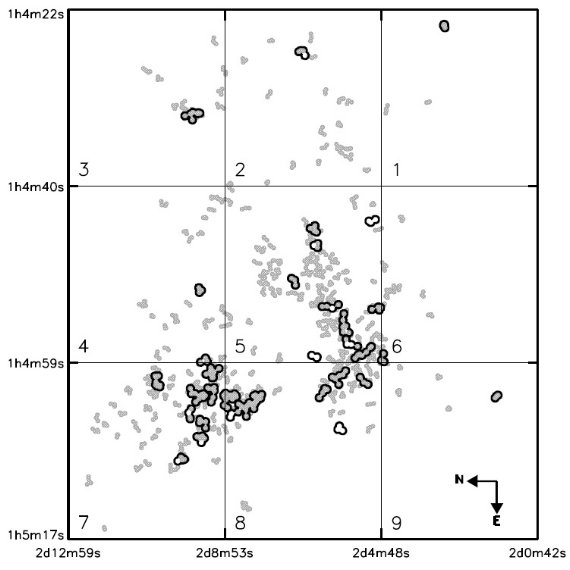

7.V 限界がカタログに与える影響内部減光の効果でアソシエイションの星が検出から漏れる可能性がある。しかし、 視察の結果、赤くて暗い星は青い星が赤化で赤くなったのではないことが判った。 図10には観測限界を V=21 にした場合(カタログB)と V=25 までの元のカタログ (カタログA)との比較を示す。 バブルNE領域では両者の一致はよいが、SW 側の HI 間隙部では暗い星からなるアソ シエイションが多い。 図10. 灰色=この論文(V<25) で見つけたアソシエイション。黒= V<21 で見つかるアソシエイション。泡領域のアソシエイションは明るく、 SW 領域のアソシエイションは暗い星が多いことが判る。そういう訳で、 もう少し調べる必要はあるが、ここで用いた選択基準はまあよいと結論する。 |

|

以前の4カタログ これまでに IC 1613 OB アソシエイションのカタログは4つ発表されている。 最初の Hodgr 1978 カタログ(20)は視察によるものである。新しい、Ivanov 1996 (6), Georiev et al 1999(小領域), Borissova et al 2004 (60)はここで使ったのと似た アルゴリズムによる自動判定を採用した。我々の見つけた 164 集団は Borissova et al の3倍もある。 Hodge Hodge 1978 は以降の仕事の出発となった。乾板の分解能が低いため、彼の同定した アソシエイションは我々のカタログでは幾つかのアソシエイションに分解されている。 Georgie et al 1999、Borissova et al 2004 Georgie et al 1999 の座標や画像分解能は低く、 Borissova et al 2004 が 同じメンバーでより広い領域を扱っているので、そちらと比較する。彼らの与えた位置と 彼らの図上の位置とには矛盾がある。しかし、全体の分布は似ている。 |

比較すると これらのカタログ上での数の差は、Hodge 1978 は V < 21 の星を調べ、 Borissova et al 2004 には暗い星での完全度に問題があることから説明できる。前章のカタログBは 31 集団 を載せている。このカタログは Borissova et al 2004 とよく似ている。しかし、カタログB も カタログAになくて Borissova et al にはある集団はやはり含まない。 |

|

Q の利用 この論文では IC 1613 の深くて正確な撮像観測に基づいてアソシエイションの 測光カタログを提示した。赤化フリーパラメタ― Q を利用して OB 星の スペクトル型を決めて、若い大質量星の候補天体をリストした。 友達の輪 友達の輪メソッドにより、164アソシエイションが見出された。それらは 最も小さい3天体の集団から、20以上を含む大きなものまである。24 アソシエイションが 10 以上の構成メンバーを有している。ただし、この 方法は二つのパラメタ― Ds と Nmin を含んでいる。 |

減光マップ 測光データの解析から IC 1613 の減光マップが作成された。減光量は 均一でなく、滑らかでさえない。強い減光の点(方向)が銀河一面に広がって おり、HI 空虚部の縁に弱い集中が見られる。 この論文は IC 1613 大質量星種族の総合調査の第1ステップである。その 目的は、初期宇宙の低メタル量環境での星種族を研究することである。次の ステップはここで発見したアソシエイションの物理的特性で、色等級図 と二色図をモデル星進化と比較する。 |

|

|