メタル量と C/M 比の相関

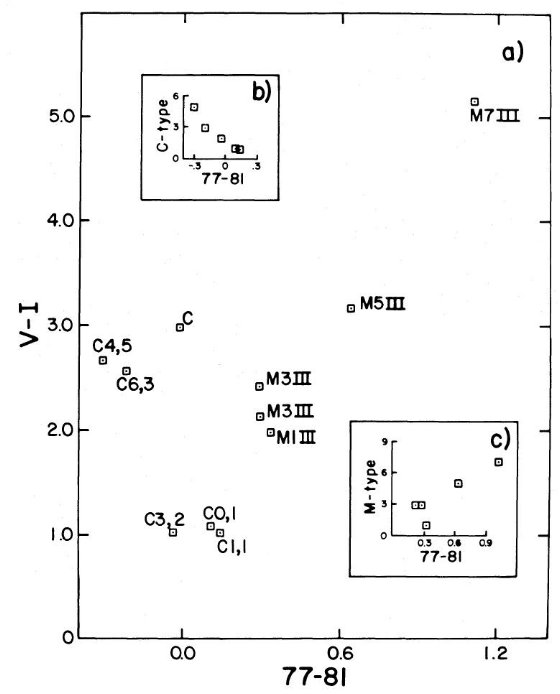

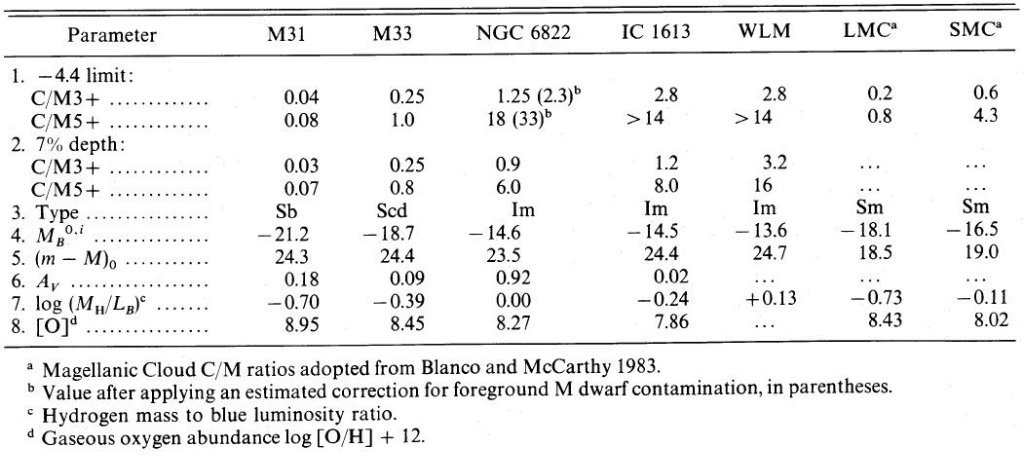

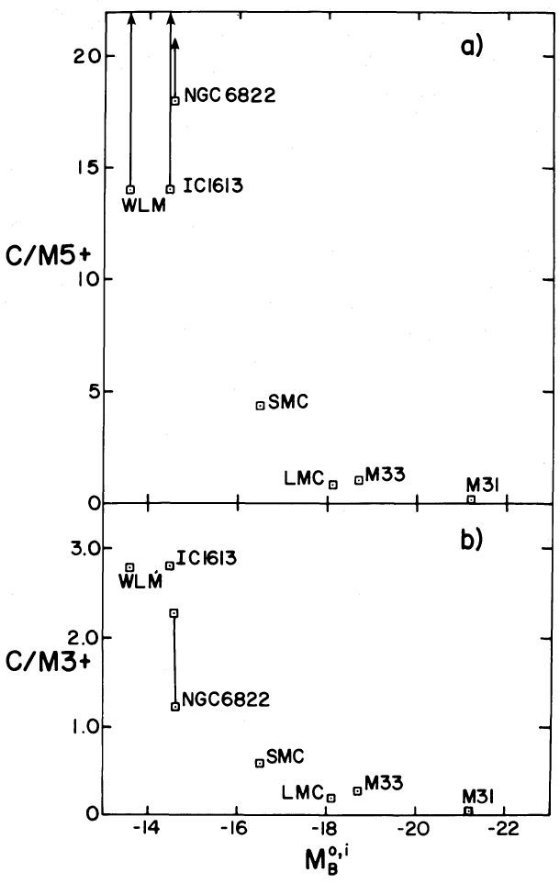

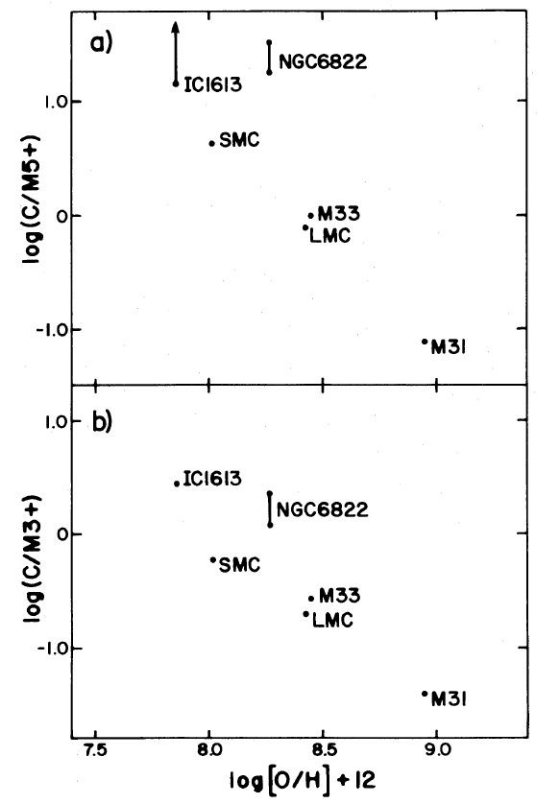

図4,5の可能な説明として図6に酸素存在比を C/M に対してプロット

した。ガスのメタル組成は絶対等級と相関するので驚くべきことではないが、

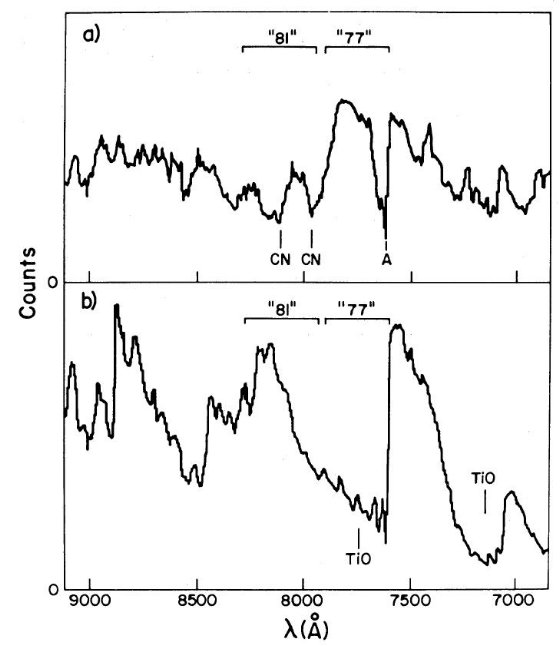

明瞭な相関が見える。低メタルになると、(1)巨星枝が色等級図上で左に

移り、同時に同じ温度でも TiO 吸収が弱まる。その結果、晩期 M 型星の

数が減る。(2)ドレッジアップで C と O の逆転が起きやすくなる。

どちらの効果が大きいのか?

Blanco,McCarthy 1983 は LMC 11,000, SMC 2900 の炭素星があるとした。

この数はほぼ光度の比になっている。したがって、おそらく C/M の違いは

M 型星の数の違いに起因するのではないか。炭素星のなりやすさはメタル量が

ある値以下では変わらなくなるらしい。実際、Iben 1983 の計算によれば

Z = 0.01 で既に一回のドレッジアップで M 型星から炭素星に変換してしまう。

矮小楕円銀河で炭素星の数の比率がメタル量に無関係になるのもこの仮説を

支持する。

しかし、年齢も

しかし、メタル量が全て出ない事は、銀河系球状星団中で炭素星であろうが

無かろうが明るい AGB 星がないことから明らかである。年齢も

大事なファクターである。これに関連して、星の初期質量 Mi と

寿命の例を集めることが面白い。

炭素星年齢

炭素星は Mbol ≈ -4.5 to -6 mag で、これは年齢に直すと 1 -

10 Gyr(

Mould, Aaronson 1982,

Aaronson, Mould 1982

), Mi = 1 - 2 Mo (Iben,Renzini 1983 Fig7)

になる。 年齢の下限 (1 Gyr)=質量上限(2Mo) は Mbol = -6 より明るい炭素星

が知られていないことから付けられた。我々のサンプルした M 型星は炭素星

と同じ年齢分布を持つに違いないが、それより若い成分も含んでいるだろう。

というのは、AGB 星の理論限界 Mbol = -7 まで明るい M 型星が実際に存在

する

Wood, Bessell, Fox 1983,

からである。 Mi > 8 Mo で第1巨星枝上の M 型超巨星もまた存在するかも

知れない。しかし、

Reid, Mould 1984

の単純な進化モデルに従うと、

M > 5 Mo (年齢 < 0.1 Gyr) の星が RGB + AGB に寄与する可能性は

10 % 以下である。

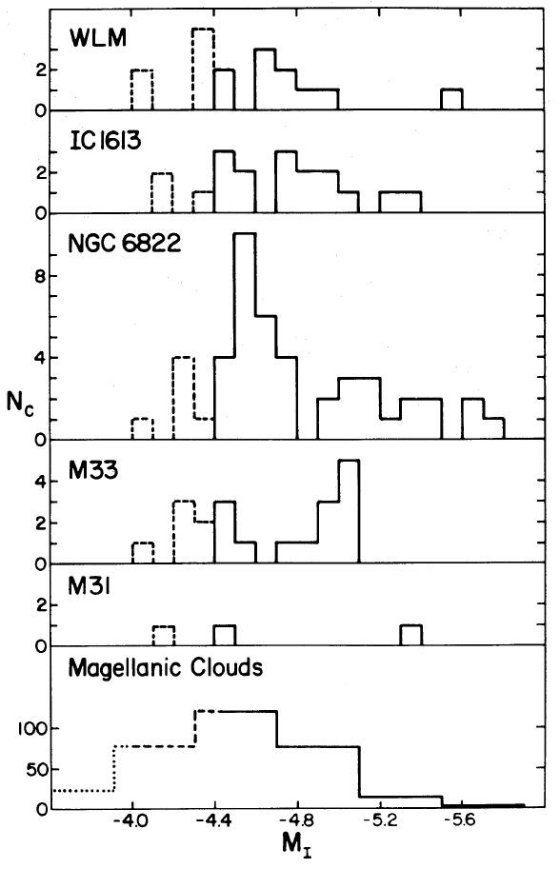

マゼラン雲炭素星の意味

マゼラン雲における多数の炭素星の存在はしばしば 3 Gyr 以前に星形成

爆発が起きた証拠 (。Blanco, McCarthy 1983) とされていた。これは

Butcher 1977 によってフィールド

主系列ターンオフの位置からも指摘されていた。しかし、我々の見解では

炭素星の数だけでは定常的な星形成より爆発的星形成を優位に置くのは無理が

ある。特に、一定星形成史でマゼラン雲炭素星光度関数のピークが Mbol

∼ -5 にある事が再現できた (Iben, Renzini 1983 図9)のでなおさらである。

ただし、明るい炭素星がない事の謎は残る。これに関して、Aaronson, Mould 1985

は総光度に占める炭素星の寄与から判る事は、 1 Gyr より古い成分のたった 40 %

が中間年齢種族であると述べている。

矮小銀河における炭素星の意味

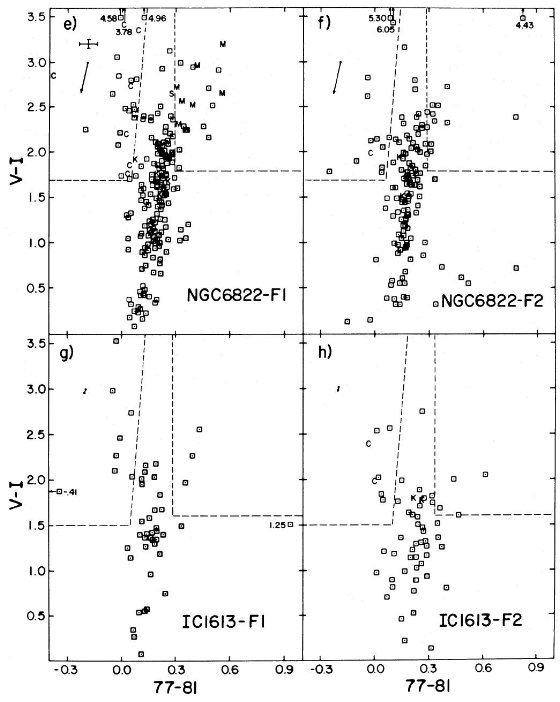

矮小銀河における炭素星の全種族はまだ捉えていない。しかし、

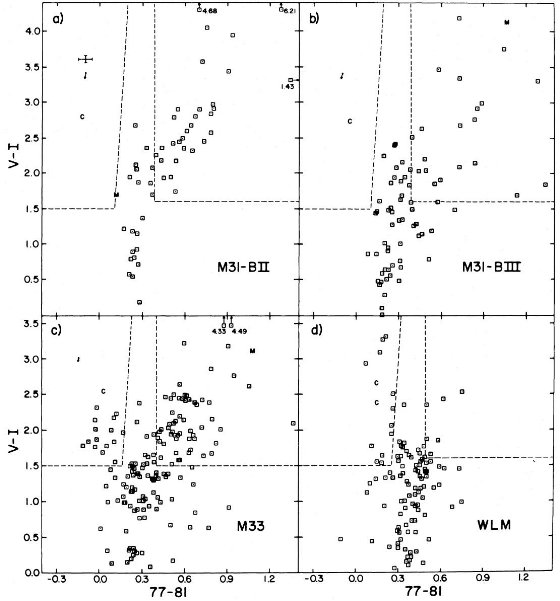

図4,5からはこれらの銀河にはかなりの数の中間年齢種族が含まれ

ているようだ。したがって、表2に見られるように、小質量銀河は

星形成の効率は低かったがそれでも過去のかなりの期間に渡って

星形成を行ってきたことがわかる。

| |

図6.(C/M) 比と 酸素組成(HIIR)の関係。

矮小銀河の」メタル量と炭素星比

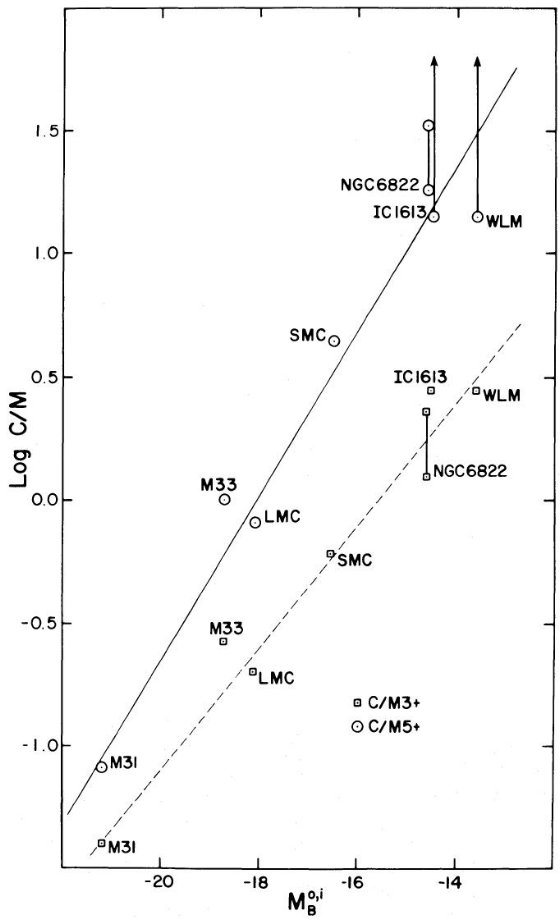

他の銀河における C/M 比の測定はそれらの系のメタル量の推定に役立つ。

ただし、それは中間年齢期のガス組成で現在の組成ではない事に注意せよ。

そうは言っても 5 Gyr 以前と今とで大きくは変わっていないだろう。

M33 と LMC

M33 と LMC は同じくらいの光度を有し、 M33 の観測箇所でのメタル量

は LMC に近い。二つの銀河が大きく異なる形態タイプなのに拘らず

C/M 比が近い事は驚きである。全体の銀河形態よりも局所的な条件の方が

そこでの星形成史に対しては決定的なファクターなのであろうか?

|