Wood et al. (1983)

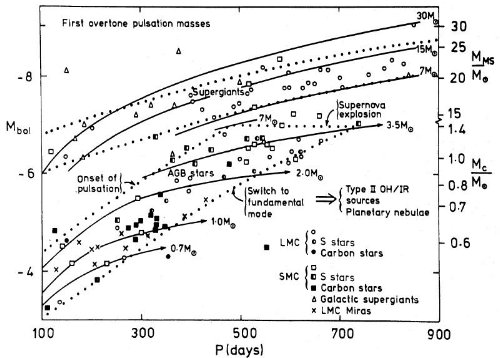

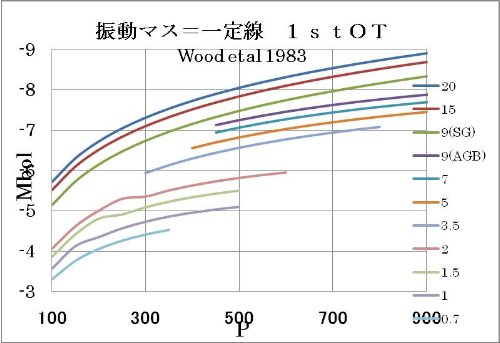

P-Mbol図でAGBミラ分布の右縁線で1stOTから

Fund変換が起きる

"Long-Period Variables in the Magellanic Clouds"

Wood,P.R., Bessell,M.S., Fox,M.W.

ApJ 272, 99-115

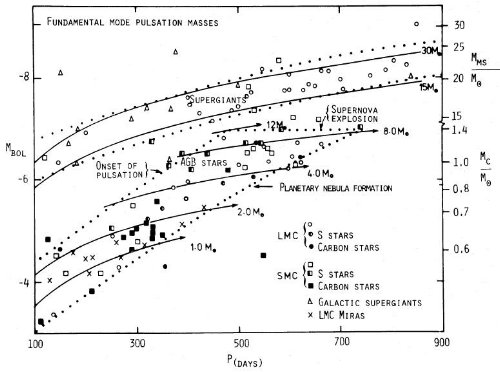

LMC,SMCのLPV 90星赤外観測から、周期P、スペクトル分類(スペクトルの方参照)

を決定した。

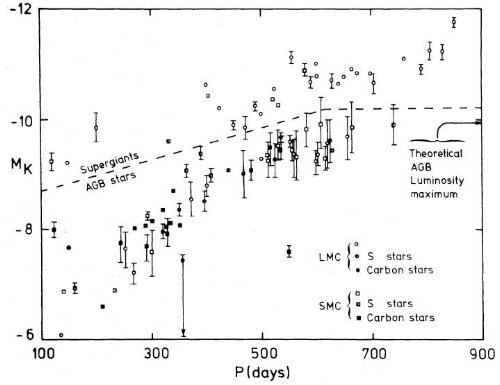

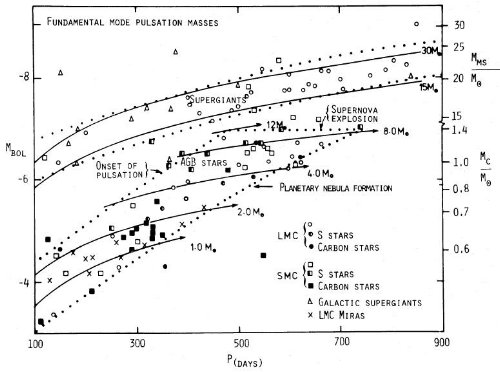

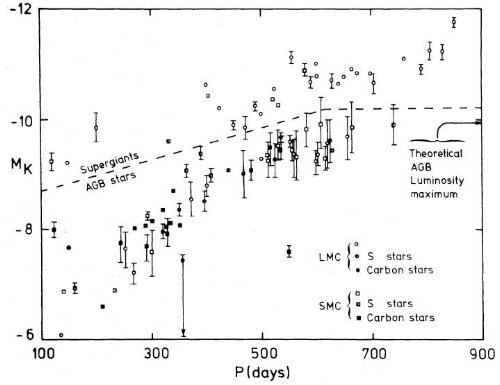

BC(K)を用いてMbolを決定し、P-Mbol関係を調べたのが下左図である。星の分布

に見える裂け目を超巨星とAGB星との境をした。右の矢印はAGB限界Mbol=-7.1に

BC(K)=2.85を補正したKlimit=-9.95である。

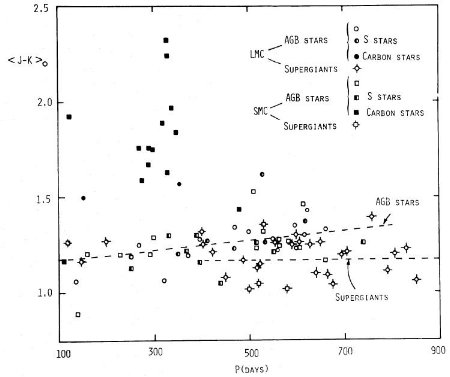

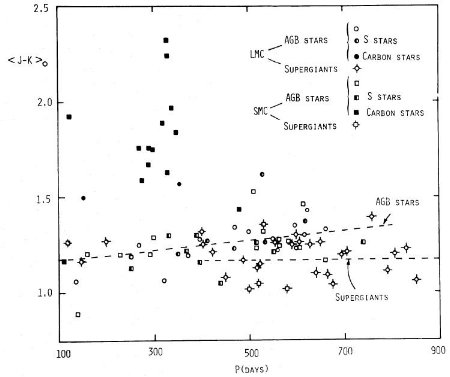

下右図はAGBとSGとで(J-K)に僅かな差があることを示している。SGでは

(J-K)=一定, AGBは周期Pと共に僅かに赤くなり、炭素星は非常に赤い。

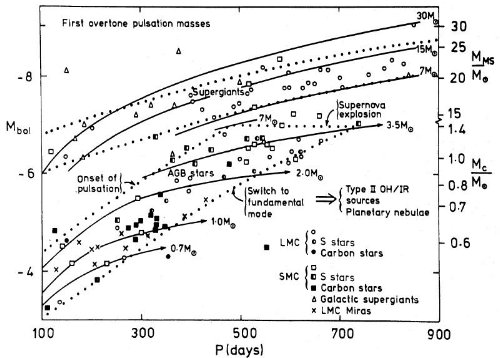

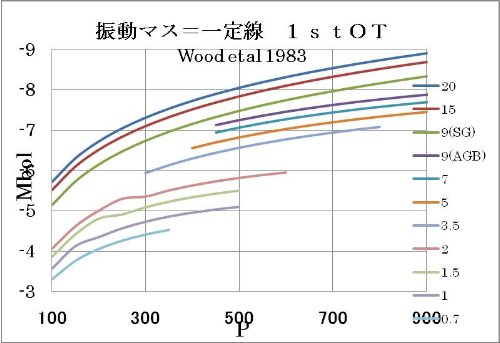

次に1stOTの振動マス=一定線を図に加えた。用いた式は太陽単位で、

L=R2Teff4

Q=P・M1/2R-3/2

Q=0.038 (M>3Mo or

M=2, P<300 or M=1Mo, P<200)

=0.038+2.5・10-5(P-300)

(M=3Mo, P>300)

=0.038+4.5・10-5(P-150)

(M=1Mo, P>150)

(J-K)=1.17 (SG)

=1.14+2.5・10-4P (SG)

Teff=5000/[(J-K)+0.6]

下左図がその結果で、図中のマスは現在の値であることに注意。超巨星は7-30,

特に10-25Moに集中し,AGB星は0.7-7Moに分布する。また、炭素星は1-1.5Moに

集中しているが、サンプルの大部分がNGC371である影響が大きい。

炭素星の観測分布がM型AGBと重なっているが、同じLのC/Mで半径Rが同じこと

を意味するのか、慣性半径と光球半径の違いなのか、不明

図から導かれる進化のシナリオは、

超巨星

Mbol(超巨星)はMmsで決まる。下左図の右端軸にMmsが記入されている。P>400dの

Mbol分布を見るとMms=16-23Moに集中している。一方振動マスは10-13Moに集中。

この差はかなりのマスロスを示唆する。

AGB星

重要なポイントはあるLに対しPの明確な最大値が存在することである。この点は

マスロスで外層が消滅した点を示しているのではないか?さらに言えば、1stOTから

Fundamentalへの転換がマスロスの契機である。

モード転換に伴うPの跳びは考慮せず、1stOTからFundに

なってもAGBミラのバンド内に留まって(Pは変わらないまま)マスロスが激化という

シナリオと読める。が、図を見るとそこからTypeII OH/IRへ跳ぶような矢印が

描いてある。マゼランにOH/IRが見つかっていなかった時代の混乱か?

Wilson(1981)の主張するミラ=Fundamentalで図を説明するには、(Teff-カラー)関係

を、Teff=7070/[(J-K)+0.88] (Ridgway et al 1980)を採用する。

Wilson(1981)の主張するミラ=Fundamentalで図を説明するには、(Teff-カラー)関係

を、Teff=7070/[(J-K)+0.88] (Ridgway et al 1980)を採用する。

左図を見ると、超巨星でのマスロスがあまり激しい必要がないらしい、等の特徴が

分かる。しかし、何よりも難点と思われるのはミラ帯の右側に星がない理由を

うまく説明できないことである。Fundamentalの先に跳べないから。

結局、今の話ではどっちになるんだ?

Wilson(1981)の主張するミラ=Fundamentalで図を説明するには、(Teff-カラー)関係

を、Teff=7070/[(J-K)+0.88] (Ridgway et al 1980)を採用する。

Wilson(1981)の主張するミラ=Fundamentalで図を説明するには、(Teff-カラー)関係

を、Teff=7070/[(J-K)+0.88] (Ridgway et al 1980)を採用する。