| SMC 内のあまり研究されていない星団候補11個のワシントン CT1 測光を 報告する。候補天体は小さく、数個の星しか含まず、投影位置はSMC最深部 にあたる。避けられないフィールド星の混入を清掃するため、CMD内の可変 区分を利用した方法を採用した。この手法は、巨大星団において綺麗な清掃を 行うばかりでなく、明るい星によるストカスティック効果をも消去することが 分かった。 | サンプル星団候補のほぼ 1/3 は実際に集合体をなしていることを示す。その 意味で、それらの幾つかに対し以前に得られた年齢は、周辺フィールド星種族と の複合集合の年齢になる。予想された星団分布と観測分布との間に、はっきり した差は認められなかった。 |

|

フィールド星除去作業の必要性 星団カタログから非物理的集合=偽星団を除く作業は面白くないので、多くの 研究者は大きな星団を対象とする。 Glatt, Grebel, Koch (2010) は Zaritsky et al 2002 の MCPS カタログを用いて 324 SMC 星団を調べた。 彼らは等時線フィットからサンプル星団が 1 Gyr より若く、大部分が SMC 本 体に分布していることを見出した。そこは非常に混みあった領域である。彼らは フィールド星の混入が星団の年齢決定に大きく影響することは認めているが、 混入除去の作業は行っていない。それらの幾つかが真の星団ではないことも有り 得る。 |

フィールド星除去作業の例 Chiosi et al 2006 は OGLE データから SMC 中央部 311 星団を調べた。彼 らは星団近傍に等面積のフィールドを設定し、双方の CMD を ΔV = 0.5 mag, Δ(V-I) = 0.2 mag の区分に分けて、区分内の星数を差し引いた。こうし て得た掃除済み CMD に等時線フィットを行い、 136/311 星団の年齢を決定した。 その中で Glatt, Grebel, Koch (2010) と共通の星団の年齢を較べた所、こっちの方が log (t) で 0.2 - 0.3 若いこと が分かった。この系統的なズレは、フィットした等時線のメタル量の違いにある と思われる。Chiosi et al 2006 は Girardi et al 2006 の Z = 0.006 等時線を 使ったのに対し、 Glatt, Grebel, Koch (2010) は Girardi et al 1995 Z = 0.004 を用いた。注意したいのは、両者の年齢差が 最も大きい星団ではどちらも年齢不定性がまた最も大きかった。これは星団 その物が本当かどうかを疑わせるに足る。 (結局、フィールド星除去が有効であった という話にはならない? ) |

|

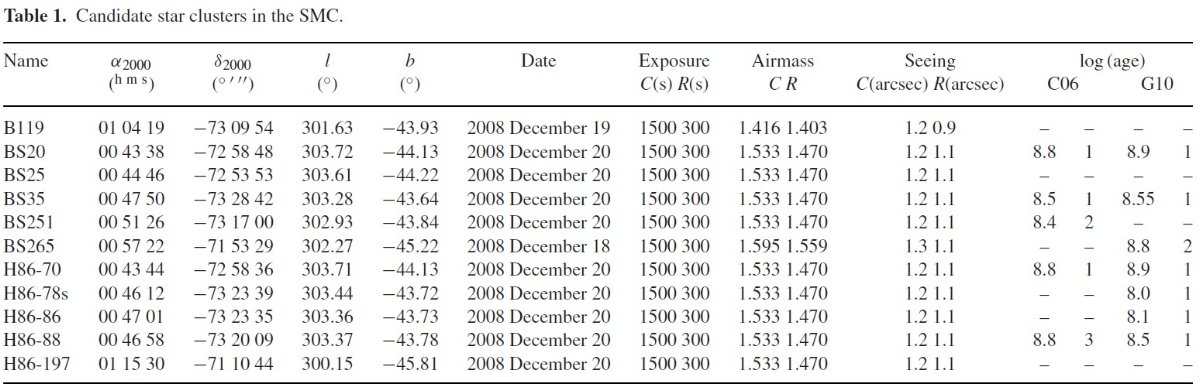

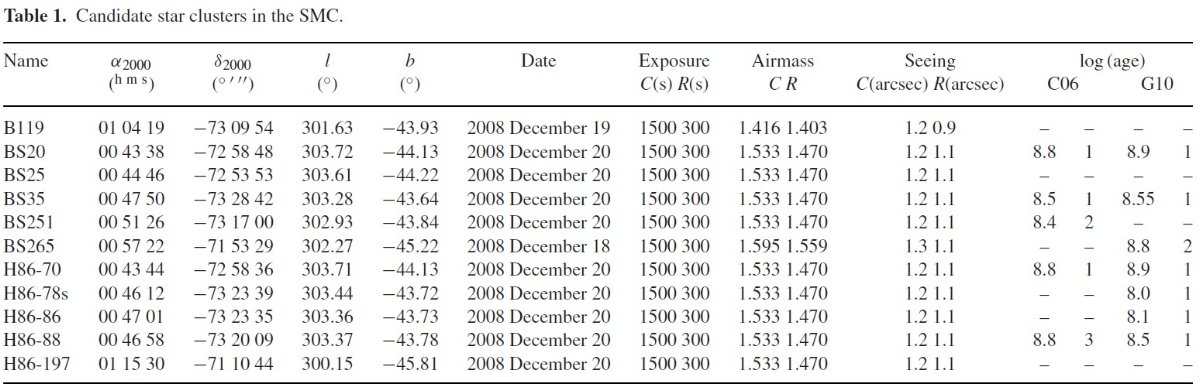

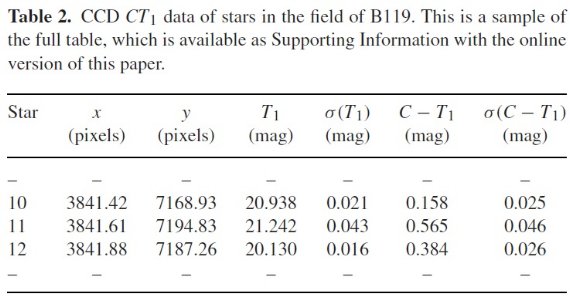

サンプル星団候補 Piatti (2012) は SMC の 11 領域で CTIO 4m望遠鏡によるワシントン CT1 測光を行った。 その画像上にある登録済み星団の CMD を全て調べた際に、我々は中年、高年 の星団20個、 Piatti (2011), Piatti (2011), 比較的若いまたは若い 69 星団 (次の論文)、 画像ギャップに入り調べられなかった 41 星団、カタログに 登録されたか星団か、星の集合の 21 候補を見出した。今回は最後のグループ に焦点を当てる。 表1と表2 表1はそれら 11 個の星団候補である。表1には Glatt, Grebel, Koch (2010) と Chiosi et al 2006 の年齢も載せた。年齢の次の不定性指数は、 1 = σ(log t) < 0.3, 2 = 0.3 ≤ σ(log t) < 0.5, 3 = 0.5 ≤ σ(log t) を表す。表2には星団の一つ B 119 領域の 個別星の情報を3例載せた。表2の全データと、残りの星団に関する最終情報 はオンライン版の Supporting Information から得られる。 CTIO データ Chiosi et al 2006 のデータは 大部分の領域で V = 20.5 mag で 80 % 完全であった。SMC の混んだ領域で OGLE データの完全度は 80 %(V=19.0), 70 %(V=19.5), 50 %(V=20.3) である。これは主系列ターンオフに直すと、 log t = 8.3, 8.5, 8.8 に相当する。 |

表2.B 119 領域の CCD CT1 データ。全体の数例を示す。全体はオンライン版 の Supporting Version として得られる。 一方、 Glatt, Grebel, Koch (2010) は V < 20 mag では完全で見える。これは log t = 8.7 に相当する。 今回のデータは T1 = 22 mag まで完全である。これは log t = 9.6 に 当たる。さらに言えば、t = 1.5 Gyr ターンオフの 1 mag 下まで達する。 |

|

Bonatto, Bica 2007 (1)(J, J-H, J-Ks) 空間を 3D 分割 (2)その区分に期待されるフィールド星の数を計算。 (3)区分毎にフィールド星の数を引く。 差し引かれた CMD が統計的に有意である範囲を星団半径とする。 Pavani et al 2011 Pavani, Bica 2007, Pavani et al 2011 では R2 統計テストに より、残差成分が等面積フィールドの揺らぎで再現可能かどうかを調べた。 この方法は疎らな分布の天体に向いている。 Maia et al 2010 Bonatto, Bica 2007 を改良。よく理解でない |

Piatti, Claria, Ahumada 2010 Piatti, Claria, Ahumada (2010) は観測領域を同じ大きさの箱に分割し、その箱毎に CMD を作った。彼らの 方法では、どの箱の CMD も交替に基準 CMD の役割を担い、残りの箱の CMD を フィルターにかける。この作業を全ての箱が基準役を務めるように繰り返す。 最後には、どの箱の CMD も他の全ての箱の CMD によって清掃されたことになる。 清掃作業は、規準 CMD に近い星を清掃される箱の CMD 上の星から探し、それを 引き抜くことで行われる。ある箱の CMD に対し、こうして得られた様々な清掃 済み CMD を初めの観測 CMD と較べた時、"box-to-box variation" の残差と その箱の CMD の基幹構造が見出される。 (ここのところは意味が取れない。 ) これは、基準フィールド CMD の典型的等級、カラーを持つ星は大部分の場合 に除去されるからである。だから、ほしが箱から差し引かれる回数が少ないほど この星が基幹 CMD 構造を代表している確率が高い。 Piatti, Claria, Ahumada (2010) は、除去された割合が 20 % より低い星を基幹星として選んだ。 |

|

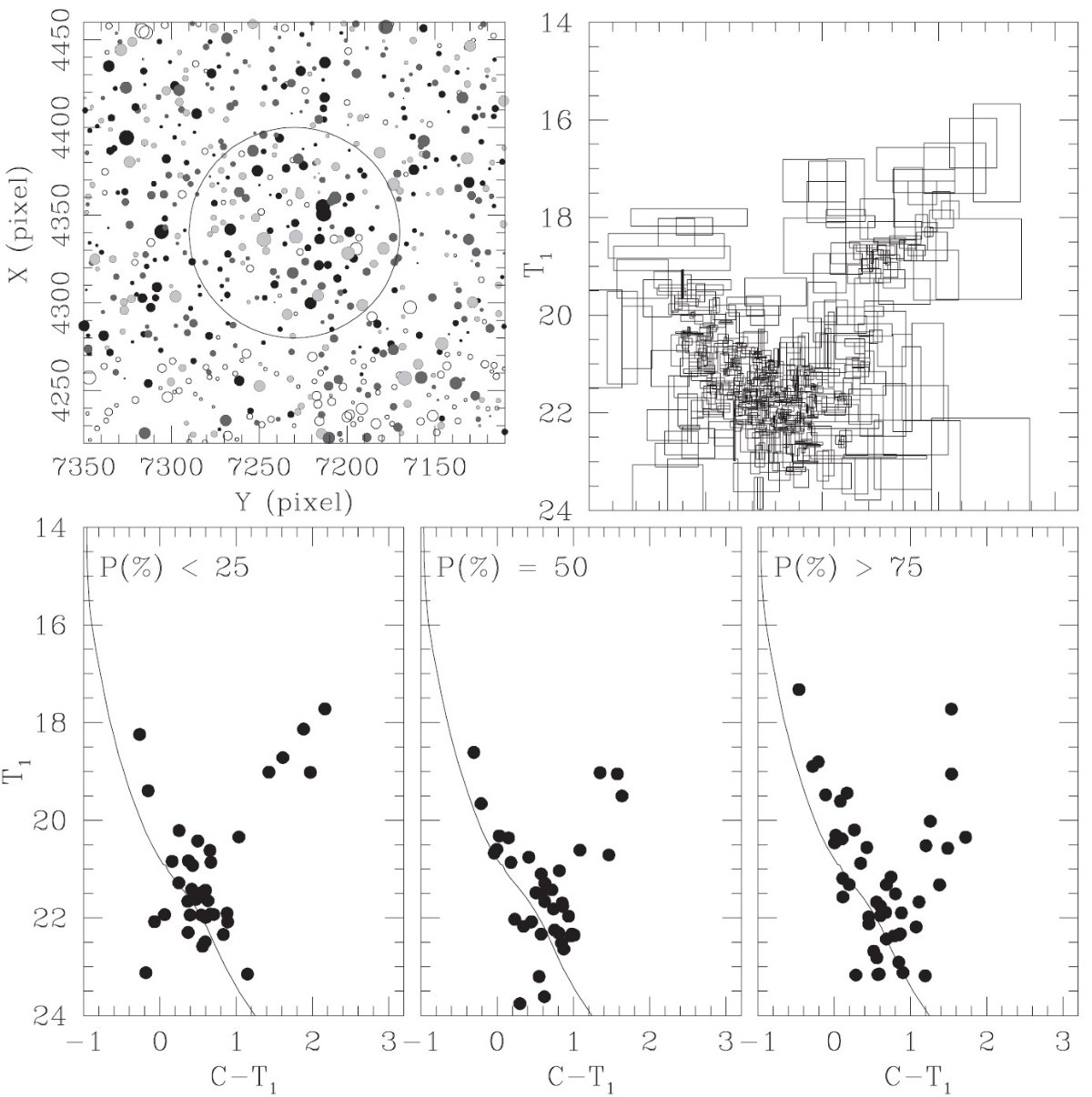

影響区画 CMD 上での区分(cell)の大きさは疎らな個所では大きく、密な所では小さく する。こうして、フィールド CMD を星団 CMD の出来るだけ近くで作る。 フィールド CMD が採用されると、各星に対し、自由行路(free path)を定める。 これは他の星との最小距離で、(free path)2 = (Δcolor)2 + (Δmagnitude)2 とする。 自由行路には上限を設定する。この自由行路で決まる CMD 上の四角い区画を 影響区画とする。フィールド CMD の各星に対し、影響区画内で、星団候補 CMD 上 の最近接星を探し、それを除く。 |

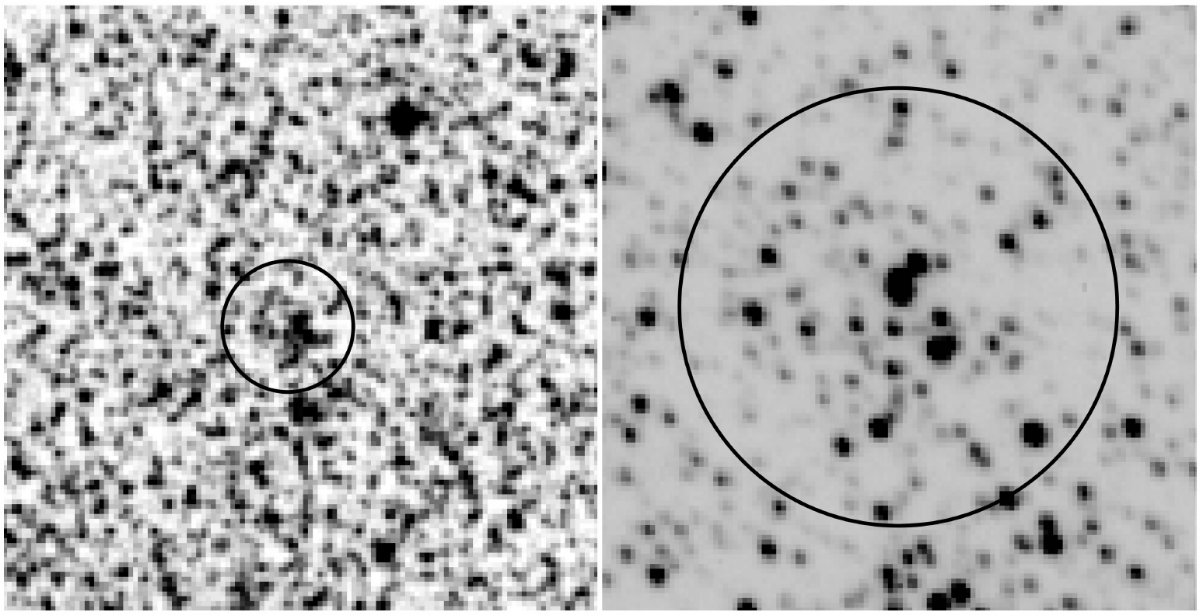

フィールド領域の設置 星団候補を囲む円形領域を設定し、その周辺に同じ面積のフィールド領域を 星団半径の4倍の距離に東西南北4つ作る。これは、フィールド星密度の変化を 軽減するために行われた。 星団候補の角直径は 0.1 - 0.3 arcmin という小ささ であることに注意せよ。フィールド領域同士で行ったテストではこの方法で、互い に掃除をすると、跡には殆ど空の CMD しか残らない。 残差 CMD 星のクラス分け こうして、一つの星団候補に対し、4つのフィールド領域を使った掃除が4回 行われ、4つの残差 CMD が得られる。これを較べるとどの4つにも残っている 星から、ただ一つにしか残っていない星まで様々な星がある。その回数に応じて 残差 CMD 上の個々星に対し、星団星っぽさを付与する。 |

|

B 119 の判定結果 図12−22は各星団候補に対する、図12のようなものだが、ここでは 図12のみを示す。図12の下3図を較べると差が判る。 左下図は 0/4, 1/4 回出現星の CMD で、&(T1) 指数=ターンオフとレッド クランプの T1 等級差 に Geisler, Bica, Dottori, Claria, Piatti (1997) の表式を適用すると、t = 2.5 - 3.0 Gyr である。このような古い種族の 特徴は微かであるが、中下、右下図にも見えることに注意せよ。これらは、 比較的若い星種族とは似ない、直線状の主系列を示す。このように、複数種族が 下の3つの CMD に現れることから、我々はこの天体は星団ではないと判定した。 |

その他の星団候補 図と結果は略。図はpdfで取ってはある。 1/3 が星団だった こうして、星団候補の 1/3 は純正の星団と判定された。さらに、星団円の 外側の方にメンバーと判定される星が多数存在した。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|