| マゼラン雲球状星団の中には、巨星枝先端の B-V が非常に赤いものがある。 それらの星団の巨星枝先端星の分光サーベイを行った。多数の炭素星が発見さ れた。その光度はそれらが上部 AGB 星であることを示す。そのような星ができ るのは、星団が銀河系球状星団よりずっと若い場合にのみ可能である。 | 星団年齢をファクター2の精度で 30 億年とした。マゼラン雲星団はその カラーにより2種類に分かれるが、赤グループに多数の中間年齢星団が存在 することはマゼラン雲において星団形成が連続的に進行してきたという描像 に合う。最近マゼラン雲のフィールドで多数の炭素星が発見されたことの 帰結も議論する。 |

|

マゼラン雲の赤い球状星団は? マゼラン雲の赤い球状星団は時に銀河系のハロー球状星団の類似物と考えら れてきた。類似点は積分カラーから、いくつかの星団に存在する RR Lyr 星に 及ぶ。しかし、色等級図を比べると、マゼラン雲赤い星団のいくつかには水平 枝がない(Arp 1958)、またある星団では巨星枝先端が非常に赤い、などの差が 出てきた。 |

星団に炭素星があるのか? Arp 1958 は NGC 419 と NGC 361 の B-V CMD の解析から、それらの赤い星 は N-型星ではないかと考えた。さらに、Feast, Lloyd Evans 1973 は SMC の NGC 121, NGC 419, Kron 3 の B-V≥2.0 の星を分光し、各星団に一つ づつ、計3個の炭素星を同定した。 |

|

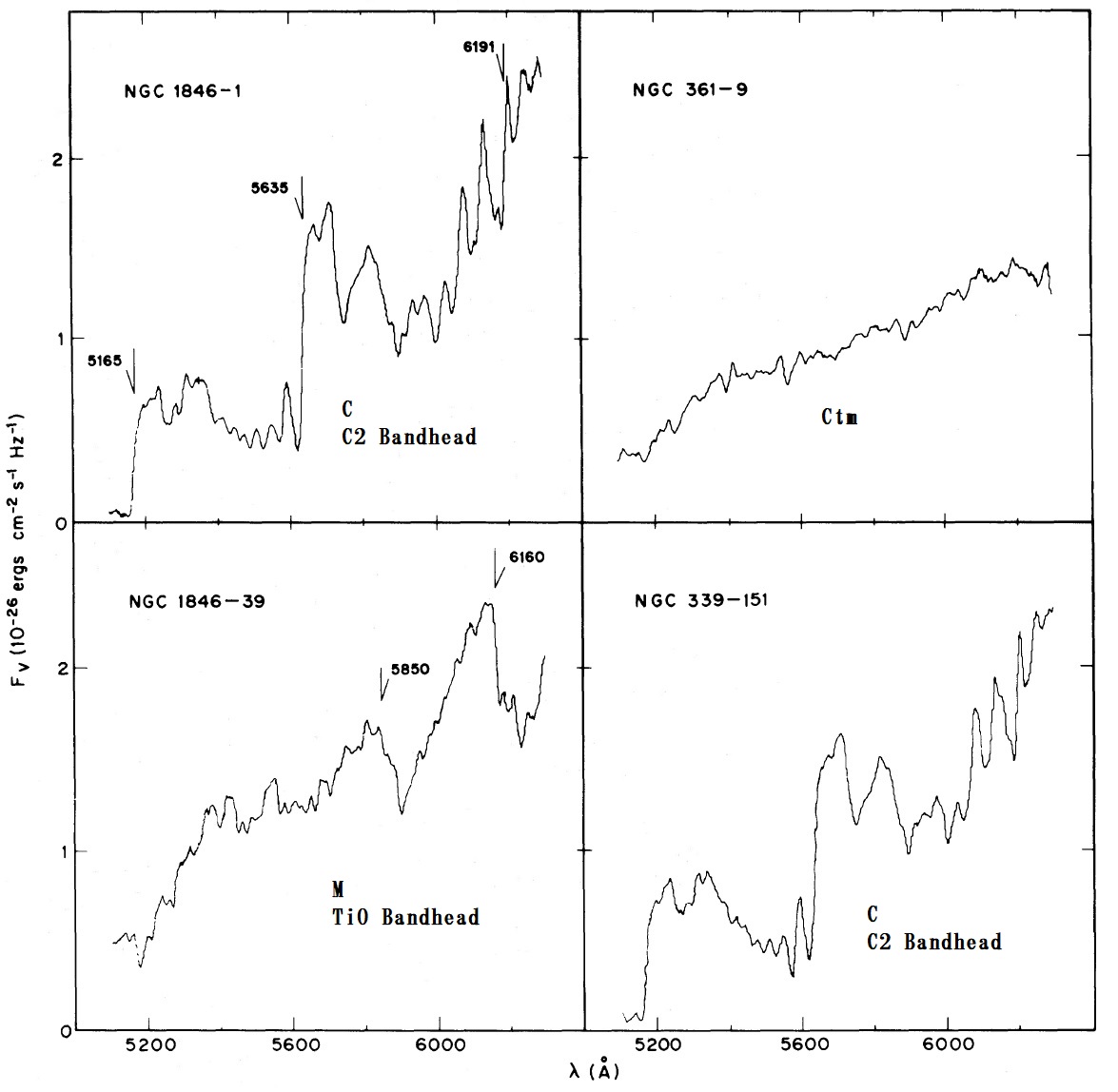

観測星の選択 van den Bergh 1975 ARAA "Stellar Populations in Galaxies" の表4 ="old populous clusters"= N121(B-Vmax=1.6), N339(1.3), N361(2.2), N419(4.1), L1(2.2), K3(2.3), N1466(1.5), N1783(1.8), N1841(1.7), N1978(2.0), N2209(1.9), N2231(1.6), N2257(1.8) から選んだ 星団に NGC 339 と NGC 1846 を加え、 (N339 は vdB75 に入っているけど ね。) 観測星として L1, K3, N339, N361, N419, N1783, N1841, N1846, N1978 中の 非常に赤い星を選んだ。 観測 SIT チューブにより 5100 - 6300 A を分類に最適な波長帯として選んだ。 有効分解能 8 A である。 観測は 1978 年10月6,7日に 4m 望遠鏡で行 われた。5点滑潤化したスペクトルのいくつかを図1に示す |

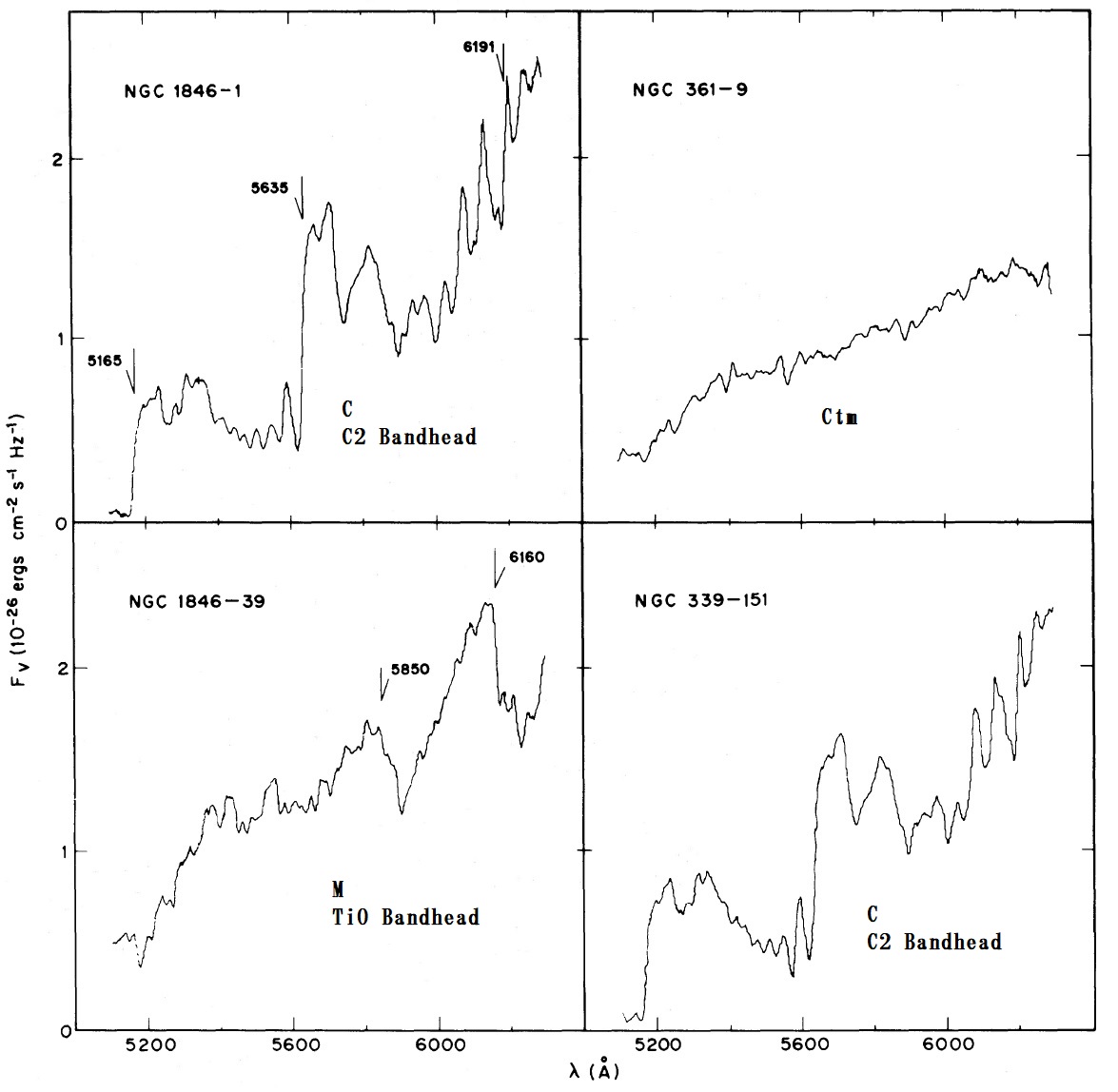

表1=スペクトルの特徴 分類に使用したスペクトル特性は、C2 スワンバンド 5165 - 5636 A (C-星)と TiO γ' バンドヘッド 6162 A, 5850 A (M-星)である。 どちらもない星は Ctm = "Continuum" と分類した。その場合でも Mg b バンド はしばしば観察される。ZrO バンドヘッド λλ5304,5552 は S- 星を M-星から区別する最良のスペクトル特性であるが、確実な判定に至った星 はなかった。これらの特徴は表1に記載されている。その他に、 (1)"Color" = λλ5350, 6250 間の勾配。M-星では λ6150 を 勾配評価に使用した。 (2)"Band strength" = Fν(5615)/Fν(5690) (C-星)、Fν(6250)/Fν(6150) (M-星)。 これらの指数の較正には、 Fay, Stein, Warren (1974b) と Fay, Warren, Johnson, Honeycutt (1974a) を用いた。 (3)等級は連続光部分を内挿して得た 5558 A における短波長等級である。 それは公表されてきた V 等級とよく合う。大きな 0.29 rms は変光のせいであろう。 |

|

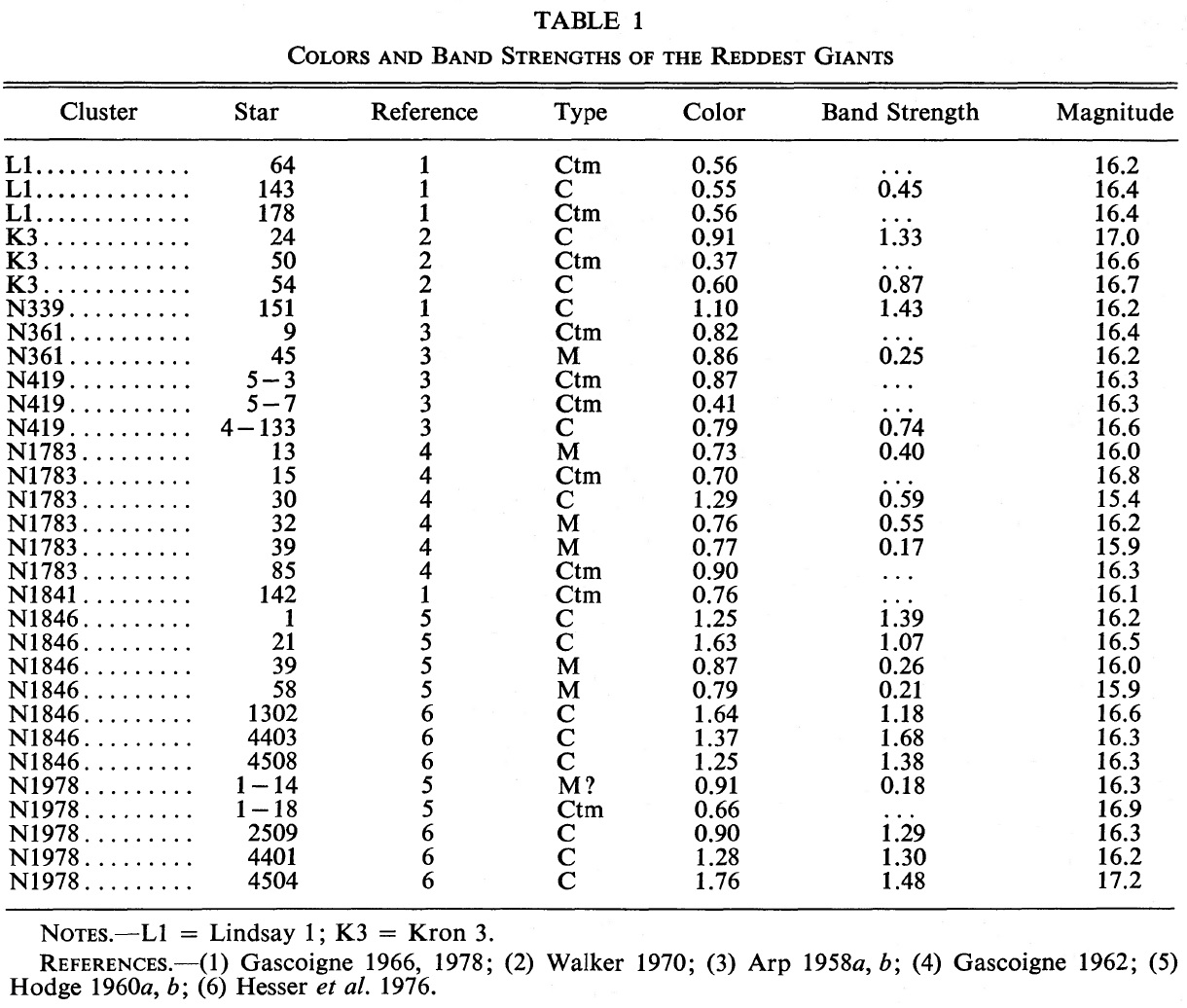

星団メンバー 表1を調べると 7/9 ケースで炭素星は巨星枝にあった。フィールドでの炭素 星密度を考えると、これらの星は星団メンバーと考えられる。 星団内 M-星 幾つかの星団にある M-星は見過ごされるべきでない。NGC 1846 では M-星 と C-星が並んで見つかっている。フィールドと同じく、C-星の数は M-星を 上回る。その比は SMC で高い。この点で、NGC 1783 は例外であり、3つの M- 星、やや晩期型が二つと他の倍の光度という特異な炭素星を有する。M-星の 存在はまた、マゼラン雲の C 存在比は O を上回るという van den Bergh の 考えに疑問を呈する。 合成 CMD の特徴 図2はサンプル星全ての合成 CMD を示す。二つの点が明らかである。 (1)炭素星は巨星枝を低温側に伸ばした位置にある。 (2)炭素星の開始は SMC の方が LMC より早い。 炭素星のカラーはブランケッティングの影響を強く受けるので、カラーの赤さ は低い温度よりは炭素星の特徴と考えるべきであるという議論も成り立つ。 |

図2.サンプル星全ての合成 CMD. 等級は mV に近い。 |

|

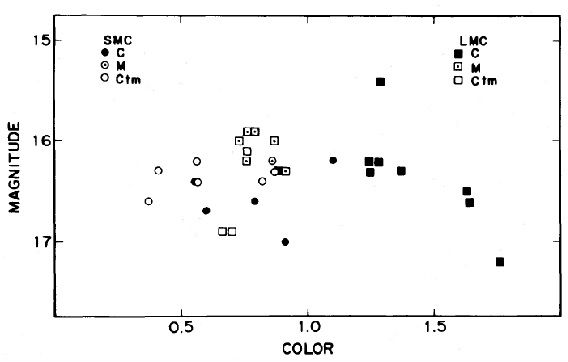

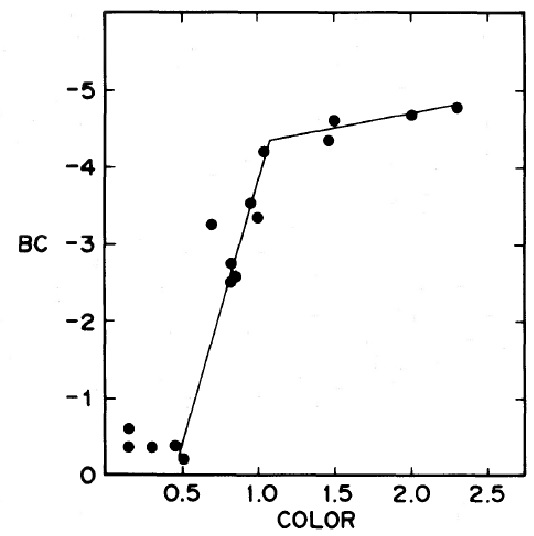

炭素星の輻射補正 輻射補正を求めるには赤外観測が必要である。図3に Mendoza, Johnson 1965 が得た銀河系炭素星の BCs を Fay, Warren, Johnson, Honeycutt (1974a) の (5350-6250) カラーに対してプロットした。これを見ると、 LMC の赤い 炭素星には大きな輻射補正が必要になることが分かる。 M-星と Ctm-星の輻射補正 M-星と Ctm-星に対しては輻射補正を得ることが難しい。(5350-6250) カラーは M-星に TiO ブランケッティング効果があるので、単一の補正値を得ることが難しい。 表1のバンド強度を見ると、NGC-13, -32 の二つはバンド強度が 0.3 より大きいこと から、 Fay, Stein, Warren (1974b) を参考に、 M2 より晩期と思われる。こうして、Johnson 1966 の BC-スペクトル型関係から、 M-, Ctm-星の輻射補正は -1.0±0.4 となる。 マゼラン雲炭素星の輻射等級 Gascoigne 1972 の DM(LMC) = 18.7, DM(SMC) = 19.2 と、上に述べた 輻射補正を使い、減光を無視すると、以下の結果を得る。 (1)LMC 炭素星は NGC 1783-30 を除き、Mbol = [-5.5, -7], SMC 炭素星は Mbol = [-4, -5.1] である。非常に赤い炭素星で光度が極端に大きい点に関 してはやや怪しいと考えている。散らばりの大きな(BC, B-V)関係 から導いたそれらの輻射補正値はずっと低いからである。B-V からの BCs を 用いると、炭素星の平均光度は SMC, LMC で共に Mbol = -5.0 となる。従って 赤外測光で光度を直接測定することは極めて重要である。 (2)炭素星が AGB 星で あることは RGB 先端光度 Mbol = [-3.2, -3.9] を超えているので確実である が、M-, Ctm-星は RGB 先端光度 Mbol = -3.8(LMC), -3.4(SMC) なので、RGB か AGB か決められない。 |

図3.銀河系炭素星のカラーと輻射補正の関係。二本のフィット線で近似した。 |

|

なぜマゼラン雲星団に炭素星が多く、銀河系球状星団にないのか? Cohen, Frogel, Persson 1978 は M3, M13, M92 を良く調べ、炭素星の不在 を確認した。それらは比較的低メタルである。47 Tuc は MC 星団のメタル量 上限に近いが、その LPV 中最も明るい V3 でも第1 RGB の先端光度予言値を わずかに上回るだけである。その平均光度は Mbol = -4.2 で今回求めた炭素星 の光度範囲より低い。進化モデルの予想では、もし AGB 進化が完全に進行すれ ば、上部 AGB には約 35 個が期待されるはずであった。球状星団では第1巨星枝 先端付近で光度の上限が存在する。Renzini 1977 はマスロスがこの上限の原因 であるとし、逆にそれを用いて、マスロスの効率を決めた。すると問題は、 MC 球状星団では銀河系球状星団と同じくらい早くに=第1巨星枝先端頃に、 外層質量が失われないのはどうしてか、となる。銀河系球状星団ではメタル量の 分布が幅広いが、どれも上部 AGB 星は貧弱であり、マスロスの効果がメタル量 にあまり依存しないことを示唆する。ヘリウム量もあまり効かない。最も確か らしい説明は、炭素星を含む MC 球状星団が銀河系球状星団よりかなり若いと いうものである。若い星団ではターンオフ質量が大きく、したがって外層質量 も大きくて、マスロスによる進化中断時の光度が上部 AGB 高くに達するので ある。 レイマーズのマスロス則 dM/dt = 4 10-13ηL/gR イマーズのマスロス則 を使い、Renzini 1977 は η = 0.35 が AGB の第1巨星枝カットオフを生み 出すことを見つけた。この η を用いて与えられた年齢の星団で AGB カッ トオフがどこになるかを計算できる。 3 Gyr での Y=0.24, log Z= [-3, -2] の巨星枝初期質量は 1.33±0.07 Mo である。AGB 終端までに失われる 星質量は 0.60 Mo、星の最終質量は 0.73 Mo となる。パシンスキーのコアマス 光度関係(1970)を使うと、 Mbol = -5.5 となる。 |

イベンの第3ドレッジアップ ドレッジアップはコアマスに強く依存する。Mc > 0.95 Mo (藤本、野本、 杉本 1976) では、強いミクシングが起こるが、 Mc = 0.62 Mo では起こらない。 イベンは LMC 炭素星では Mc < 0.74 Mo と述べている。上のマスロス則を使うと、 この限界コアマスは 3 Gyr 星団が炭素星を有することをギリギリ許容する。 (あれ、何か変だな。これだと、 3 Gyr 星団 炭素星のコアマスが炭素星上限、つまり一番明るい炭素星、他の炭素星星団はそれより 小さいコアマスを持ち、炭素星は暗く、年齢は古いことにならないか? 3 Gyr が 炭素星星団の年齢上限と思っていた。) 星団年齢の幅 (1)年齢 1 Gyr の星団の積分 UBV カラーはサンプル星団より青い。 (2)ドレッジアップが起きない Mc = 0.63 Mo は 6 Gyr に対応する。 (3)銀河系の中間年齢星団 NGC 2477(0.9 Gyr), 2660(1.2 Gyr), 7789 に 炭素星が見出される。(Hartwick, Hesser 1973, 1974, Mavridis 1960). NGC 7789 の年齢(Burbidge, Sandage 1958) の年齢はもう少し古いようだ。NGC 2477 にある二つの内の一つを除き、これらの星の光度は第1巨星枝を超えている。 ω Cen の炭素星 上の炭素星星団年齢範囲に対し、ω Cen に炭素星が6個あることで反対 するかも知れない。しかしそれらの光度は第1巨星枝先端以下である。これらは AGB 炭素星とは別のメカニズムで形成された星であろう。 |

|

赤い星団の多くは 3 Gyr マゼラン雲の赤い星団の多くは 3 Gyr という年齢を持つ。それらは、SMC の Lindsay 1, Kron 3, NGC 339, 419、LMC では NGC 1846, 1978 である。 M-星 幾つかの星団にある M-星は高メタルを示唆する。銀河系球状星団では、その ような星は [M/H] > -1 の星団で見出される。SMC で M-星の割合が低いのは 低メタル量であることと合致する。 星団年齢と広帯域カラー マゼラン雲の赤い星団を銀河系球状星団と同一視してはいけない。Freeman 1974 が述べているように、LMC の球状星団は広い年齢幅を持っている。拡張 赤色巨星枝を持つ星団は NGC 1831 や NGC 1866 のような若くて青い星団と、 NGC 2257 のような老齢星団の中間にある。したがって星団を単純に青色と赤色 に二分することは年齢の感度の点では問題がある。 |

他のシステムでのカラーと年齢 他のシステムによる星団積分カラーは年齢にもっと敏感かも知れない。 Wing 1971 の狭帯域フィルターシステムの予備的結果では、中間年齢星団の積分カラー から炭素星を検出するのに、8120 A の CN バンドが使えそうである。幾つかの マゼラン雲星団で観測される非常に赤い H-K カラー Aaronson, Persson, Frogel 1979 も炭素星が原因かも知れない。もしそうなら、 より遠方の銀河の年齢に制限を付けることができるだろう。 低メタル高齢種族の評価 LMC バーと SMC に存在する多数の炭素星をどう考えたらよいだろう?Butcher 1977 は LMC 光度関数の解析から、今回調べた星団のような中間年齢種族が LMC で支配的なのではないかと述べた。しかし、 C/M 比だけから古い種族の重みを 評価することは危険である。なぜなら低メタル老齢種族では最も赤い星でも M-型でなく、K-型に止まるからである。 |