Marshall et al. (2006) は 2MASS と銀河系ブザンソンモデル(以下単に銀河モデルと呼ぶ) (Robin et al. 2003) から内側銀河系の3次元減光マップを作った。その研究と違い、 本研究の角分解能は一定ではなく、星密度によって変化する。 ここで示す銀河中心領域での減光情報は高星密度で 3.75′、 低星密度で 15′ である。また、銀河モデルも 2MASS データによる再調整を行い、 Robin et al. 2003 とは僅かに違っている。ここではバルジの恒星密度は Freudenreich 1998 から採った sech2 型でモデル化した。バルジはボクシーで 3軸不等楕円体、軸比 1 : 0.3 : 0.25 である。その軸角は 20° (Gerhard 2002) を採用した。

減光構造

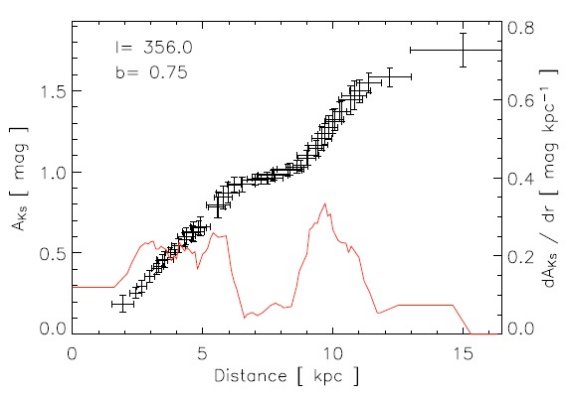

図1には視線に沿った減光分布の例を示す。十字が AKs(D)、 赤線はその微分量である。2 kpc 以下とうんと遠方の2領域では減光点の 間隔が広く、そこでの減光構造を検出するのは困難である。しかし、我々の 方法は銀河系バーを研究するには適している。図の例では、D = 9.5 kpc 付近 にダスト帯による減光構造が見えている。

図1.(l, b) = (356, 0.75) 方向の減光・距離関係。十字= AKs(D) は左軸。赤線=k(D)=dAKs(D)/dD は右軸。

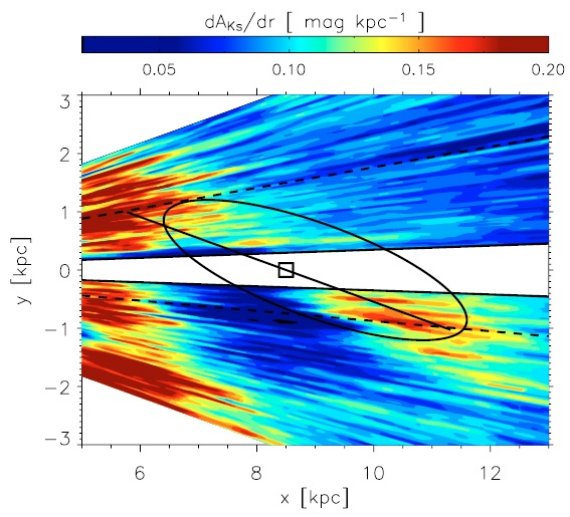

図2は銀河面上のダスト分布を示す。恒星バーに沿って、しかし少し異なる 軸角で走る細長い構造はダスト帯によるものである。銀河の観測で見られる バーのダスト帯と同じく、ダスト帯はバーの進行方向前面にある。 (x, y) = (6, 1) kpc 付近ではダスト帯が分子リングとより合わさる。 遠い側のダスト帯の端は減光マップが不確定ではっきり分からない。

図2.銀河面 |z| < 300 pc の微分減光分布。四角=銀河中心。 実直線=バーの主軸。楕円=目で見て決めたダスト帯。太陽は (0, 0). l = -5 と l = 10 の二本の破線= CO 観測が示唆するダスト帯の端。 白色部= 2MASS PSC が込み合いのためデータ完全度が低く、減光マップ からバーが現れなかった領域。