| 多重シェル惑星状星雲 NGC 2438 と NGC 5882 の画像とスペクトルを示す。 中心領域の N/O はハローより高い。O 組成は星雲内で一定であるが、 NGC 5882 中心領域では He が増えている。公表されている M1-46, NGC 6543, NGC 6720, NGC 6751, NGC 6826, NGC 7662 のデータと合わせて、元素量増加とハローの 物理状態を調べた。 | サンプル星雲は全てタイプII惑星状星雲の化学組成を示し、少量の元素 増加を示唆する。加えて、ハローに対し主星雲で強い元素増加があるという 証拠はなかった。結論として、第3ドレッジアップはなかったか、あったと しても弱い。最後に、ハローのガスが主星雲を抜けた紫外光で電離されている はっきりした証拠が得られた。 |

|

形態タイプ シェル、ハロー、その他不規則な構造を主星雲の周りに持つ惑星状星雲は 多重シェル惑星状星雲と呼ばれる。 Chu, Jacoby, Arendt (1987) は、それらを形態からタイプIとIIに分けた。タイプIは明るい外縁の淡い 分離シェル=ハローを持ち、タイプIIは明るい接続型外側シェルを持つ。 起源 タイプによりその起源は分かれる。 Frank, Balick, Riley (1990) は流体力学計算に基づき、外側接続シェルが赤色巨星風と最終超星風との力学 作用で形成され、一方多重シェル PNs のハローは AGB 先端近くで繰り返し起 きたマスロスが原因であるとした。 Vassiliadis, Wood (1993) の進化計算では、星が何回かの超星風期を経ることが示されている。 |

ドレッジアップの実証 Becker, Iben 1980, Renzini, Voli 1981, Vassiliadis, Wood (1993) によると、中間質量星は AGB を上がる際にゆっくりと元素組成を変化させて いく。第1ドレッジアップ=赤色巨星、第2ドレッジアップ= AGB 初期、 第3ドレッジアップ=熱パルスである。対流効果が星質量で大きく変わるので、 惑星状星雲の化学組成からその効果を実証することは困難である。ハローを 伴う多重シェル PNs は異なる星風毎の元素組成を調べる機会を提供する。 この論文ではタイプ I の NGC 2438 と NGC 5882 で、明るい主星雲と淡い ハローの化学組成に変化があるかどうかを調べる。過去の研究から、 NGC 2438 は弱い重元素増加が知られていて、 he/H = 0.14, N/O = 0.3 である。NGC 5882 では He/H = 0.12, O/H = 7.2 10-4, N/O = 0.32 である。 |

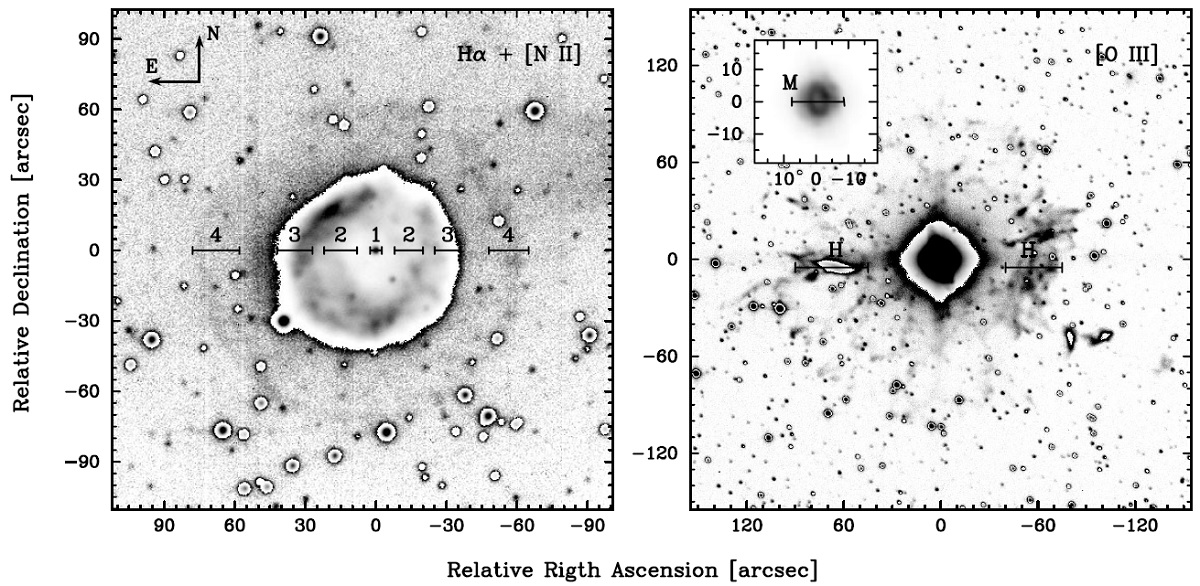

| ESO 1.52 m 望遠鏡で λ 3400 - 10300 A, 3.72 A/pixel の分光を 行った。また、 NGC 2438 の Hα+[NII] 画像、NGC 5882 の [OIII] 画像を得た。 |

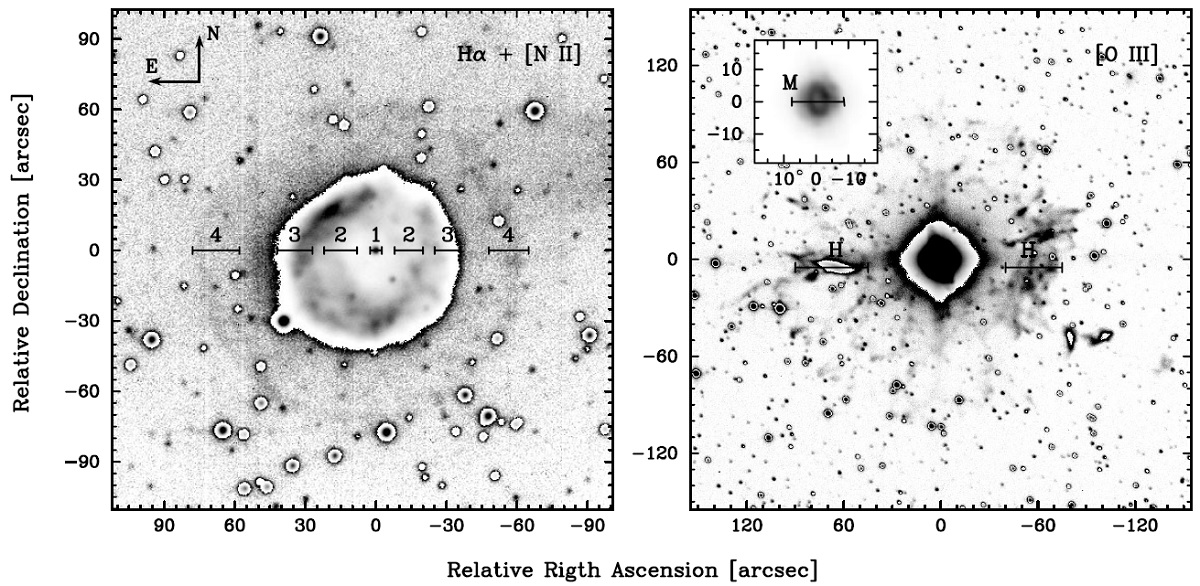

表1.観測ジャーナル |

|

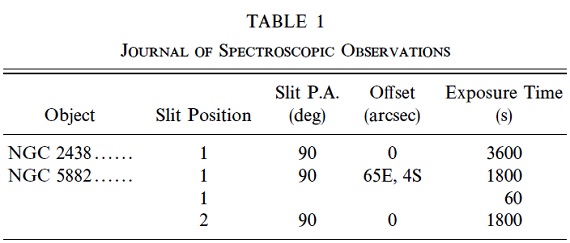

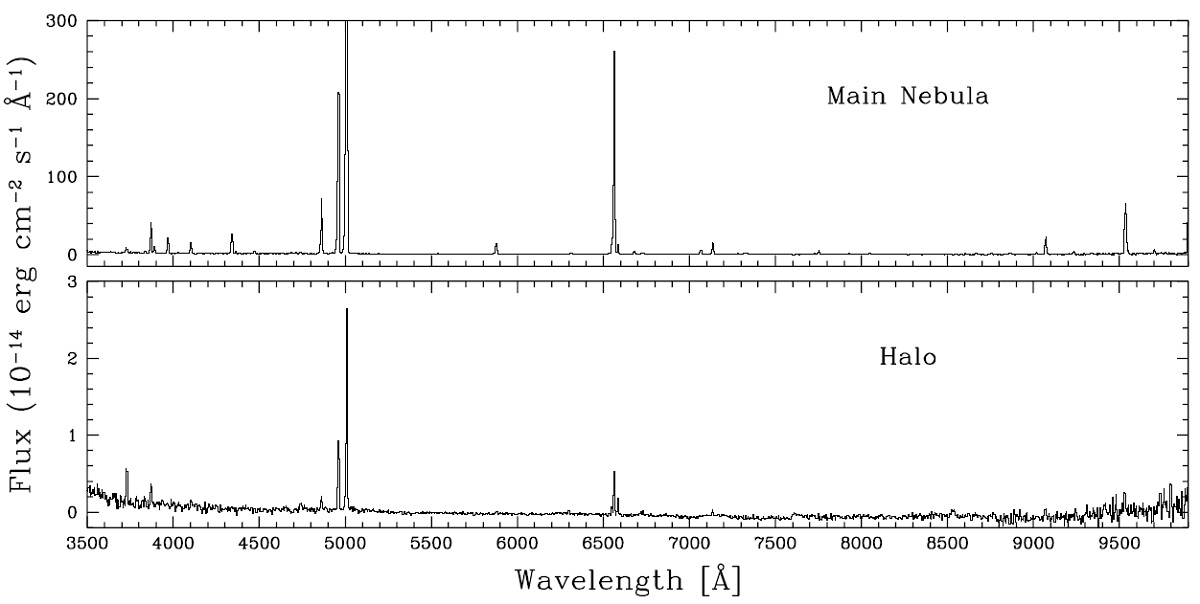

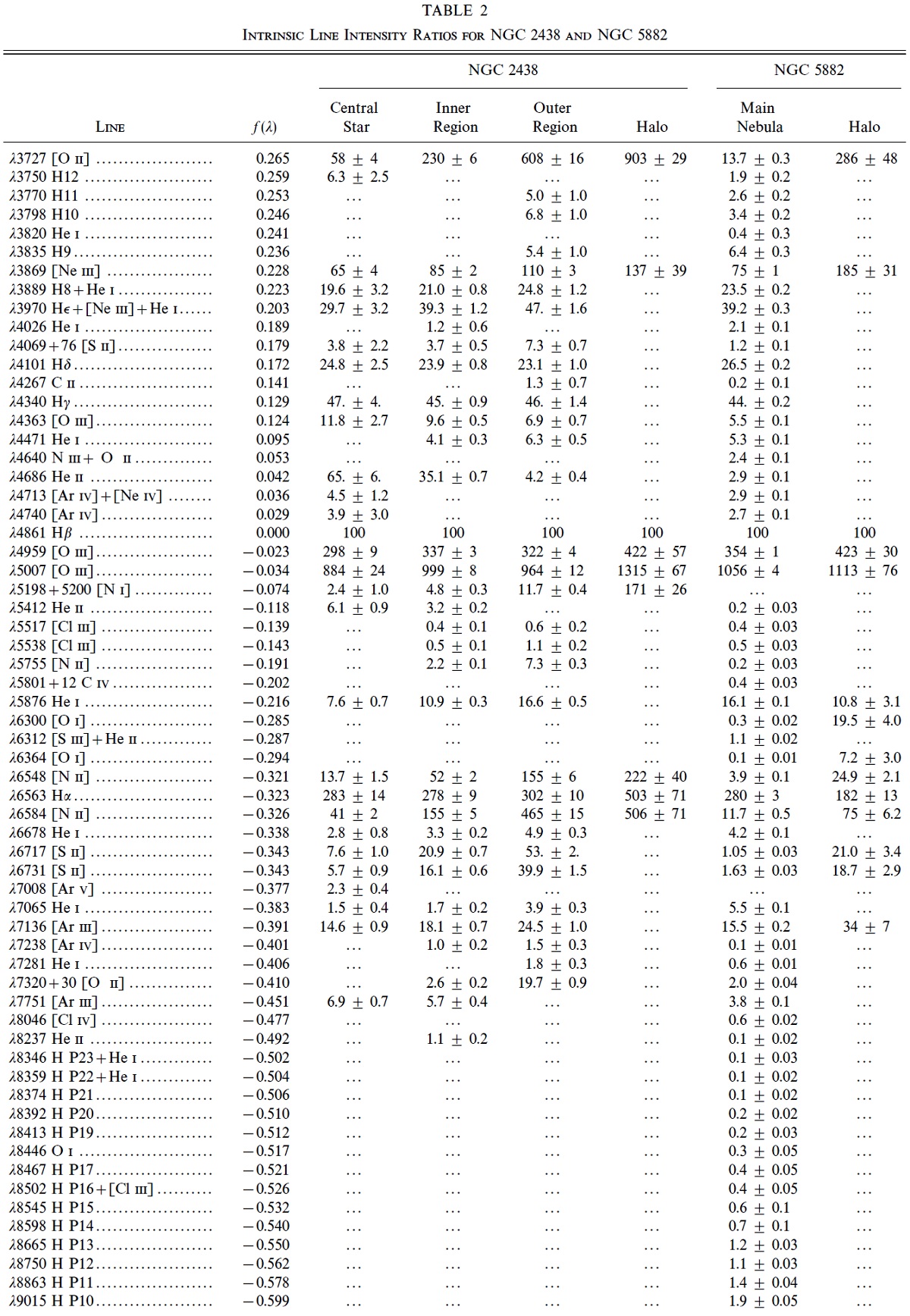

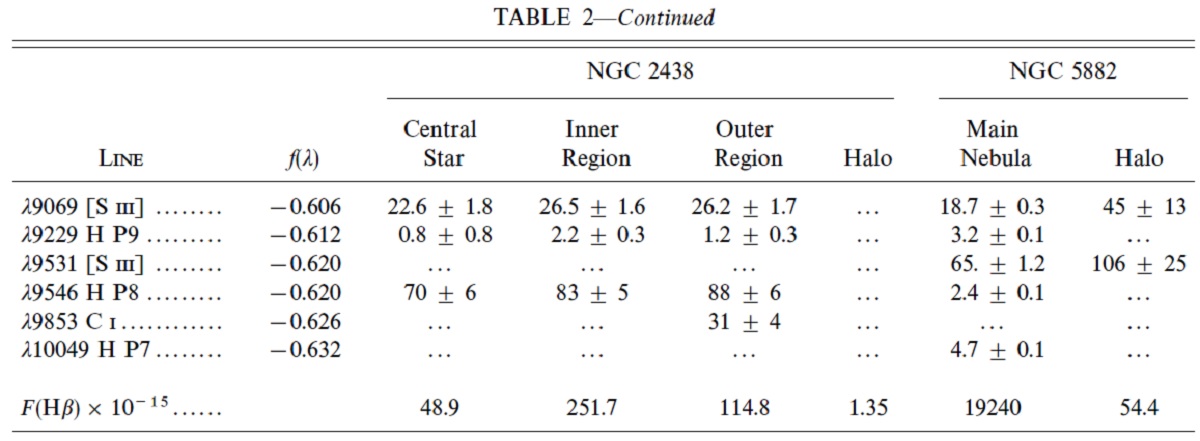

4つの区分 NGC 2438 は (1) 中心星、(2) 主星雲の内側部=高励起領域、(3) 主星雲の 外側部=低電離領域、(4) ハロー、に分けてスペクトルを解析した。 赤化 赤化はバルマー減少 Hα/Hβ (赤化なしで 2.85) から決めた。表2 に赤化補正後のライン強度を示す。 電子温度と密度 表3に電子温度と密度を示す。電子密度は [SII]λ6717/λ6731 と [ClIII]λ5517/λ5538 から決めた。電子温度は、低電離領域 では [NII](λ6584+λ6548)/λ5755、高電離領域では [OIII](λ4959+λ5007)/λ4636 で決めた。 |

NGC 2438 Te(NII) が得られない領域1では Kingsburgh, Barlow 1994 の式3を使い、 Te = 9300 K を得た。 (図2、表2を見ると 5755 A にラインが 見えないのは確かだが、高電離域だから [OIII] を使うのではないのか? 領域1と言うのは星本体のスペクトルは見えないのか?連続光成分がないが。 ) 表3に示す領域1の Ne = 300 cm-3 は [SII]λ6717, 6731 強度に大きく影響される。領域2、3では Ne は低いが、 [SII] ライン強度の 精度が良いので信頼できる。 NGC 5882 中心領域の電子温度は [NII] ライン比が不確実なため怪しい。[OIII] から 決めた値は 9400 K である。 ハローの物理条件 ハローでは診断に使えるラインが検出できない。 |

|

NGC 5882 NGC 5882 中心星は P Cygni プロファイル 1500 km/s を示す。Mendez88 は Te 47,000 K とした。距離 1.7 kpc Cahn92 を用いると、 L = 2500 Lo と なり、 Vassiliadis, Wood (1994) の 1 Mo 星進化経路のすぐ下に位置する。そこでは、星はまだ青い方へ向かっ ている。 NGC 2438 NGC 2438 の核は continuous type PN nucleus Kaler, feibelman 1985 と 分類され、輝線も吸収線もない。その Zanstra 温度は Tz(HeII) 143,000 K である。距離 2 kpc Pottasch83 で L = 350 Lo となる。この星は 0.63 Mo 白色矮星の下降経路中にある。 |

進化と年齢 両星雲は低質量星の進化の結果であるが、進化段階には差がある。NGC 5882 の方が最近に形成された。HR-図上での中心星の位置は大きく異なる。また、 主星雲の運動年齢も NGC 2438 の方は 17 103 yr, NGC 5882 は 5 103 yr である。NGC 2438 の直径は 0.78 pc, NGC 5822 は 0.14 pc である。主星雲とハローのサイズ比は NGC 2438 で Rin/Rout = 0.6, NGC 5882 で 0.1 である。最後に電子密度は NGC 2438 で Ne = 125 cm-3, NGC 5882 で 3000 cm-3 である。 |

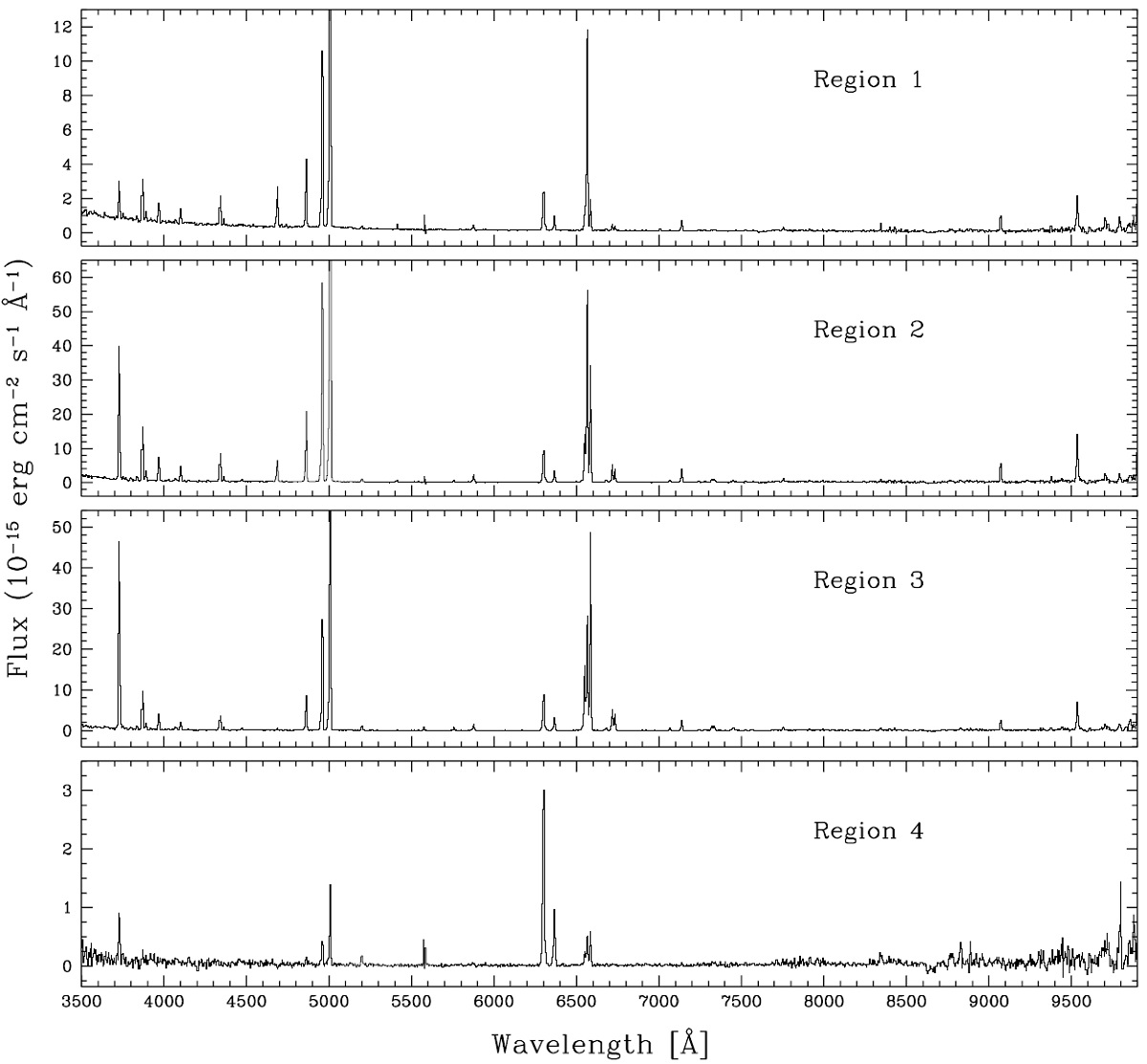

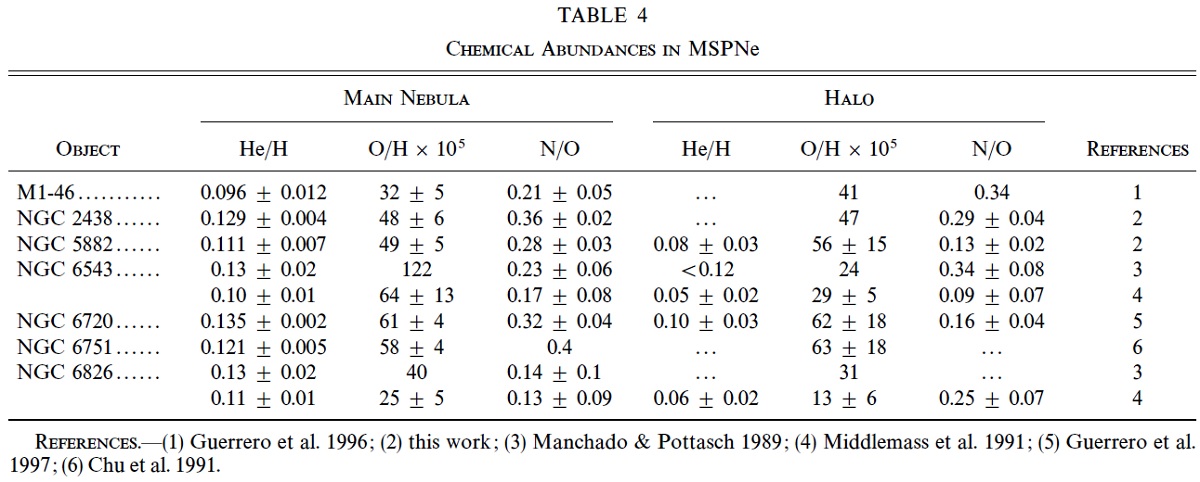

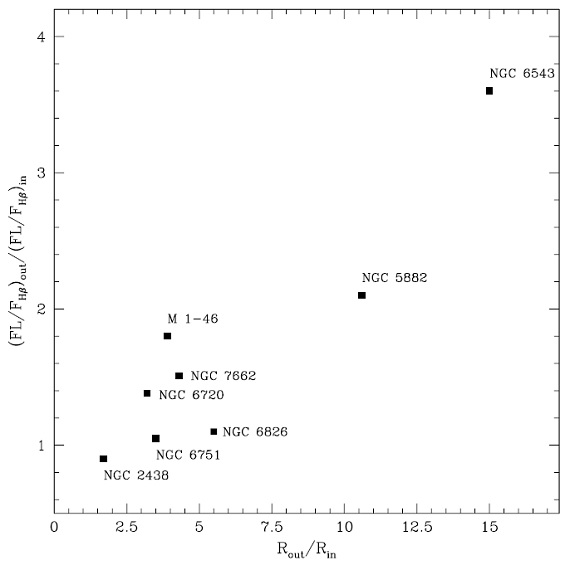

4.1.組成分離元素組成の決定には電子温度の影響が大きいので、注意が必要である。N/O 比と He/H 比はそれが比較的小さい。表4を見ると、ハローのヘリウム量が低 いことが分かる。NGC 6543 と NGC 6826 の異常に低いヘリウムは怪しい。 酸素量は主成分とハローとで変わりがない。 全体として、ハローと主星雲の間に大きな組成差はない。組成からは Mi < 4 Mo である。つまり、多重シェル惑星状星雲は比較的低質量星から 生まれたらしい。4.2.ハローの電離機構ハローのスペクトルは中心領域と大きく異なる。つまり、ハローからの光は 中心領域の光を反射したものでなく、ハロー電離ガスから放射されたものである。 しかし、ハローの電離機構は不明である。それには二つのモデルがある。第1 モデルでは、中心星雲を作った最終質量放出がハローガスを星放射光から遮る。 現在ハローはタイムスケールが一万年の再結合の最中にある。第2モデルでは、 輻射の "hardening" の結果、低エネルギー電離光は中央領域で吸収されるが、 高エネルギー電離光は吸収されずハローまで達する。 |

図4.禁制線と許容線の強度比のハローと中心との比対ハローと中心のサイズ比。 |

|

1.NGC 5882 の N/O は中央部が僅かに高い。O 量は星雲内で一定のようであ

る。NGC 5882 中央域ではヘリウムが僅かに増加している。

2.星雲物理量、中心星温度、運動年齢は NGC 2438 がより進化した段階にあ ることを示す。 3.7つの多重シェル惑星状星雲の元素組成はタイプII PNs の典型的な値で、 小質量星起源説を支持する。 |

4.中心領域がハローに比べメタル量増加の示す証拠はない。第3ドレッジア

ップは母星の組成を僅かにしか変えていない。

5.ハロー放射は純粋の再結合によるものではなく、中心星雲を抜けてきた 星からの UV 光高エネルギー成分による電離が原因である。 |