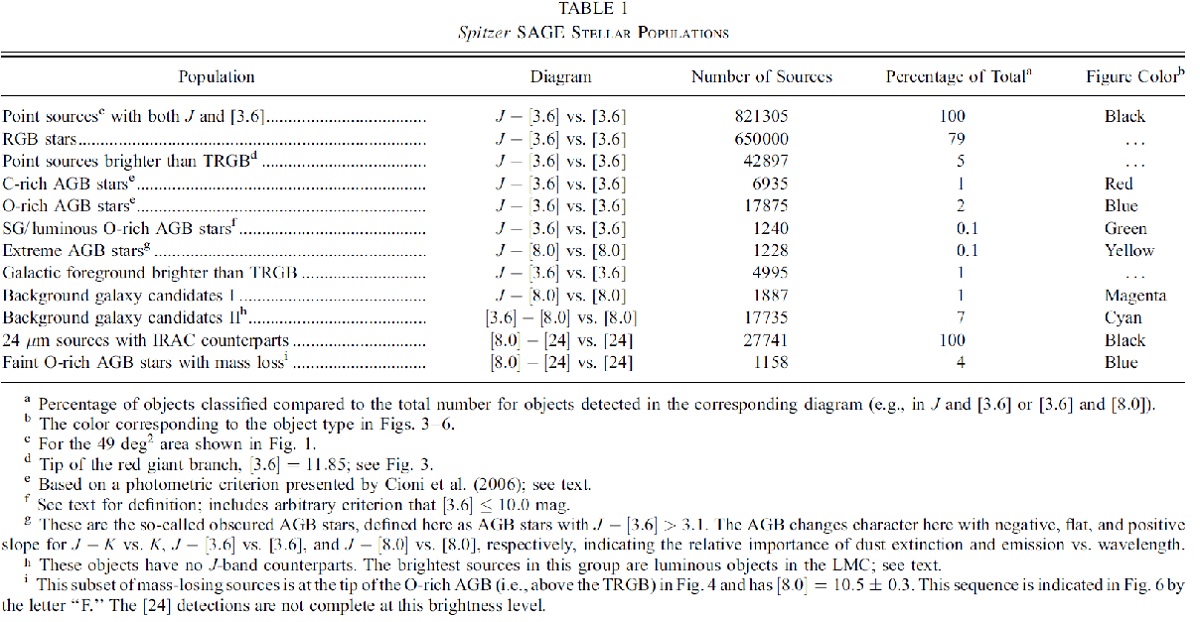

| LMC SAGE の IRAC と MIPS 23 μm データからの CMD を示す。2MASS と 組み合わせると、進化した星のグループ、銀河系前景星、遠方銀河を括ること ができた。TRGB の上にある星が 32,000 個見つかった。その内、17,500 は O-リッチ、7000 は C-リッチ、残りの 12,000 個が "extreme" AGB 星である。 | 最後の星はこれまで "obscured" AGB 星と呼ばれていた天体である。約 12,000 の明るい AGB/M-超巨星 が見つかった。最後に、約 1200 の低光度 O-リッチ AGB 星が MIPS 24 μm チャネルで検出されたが、これら以前の研究から漏れ ていた天体は LMC のマスロス収支にかなり貢献する。 |

|

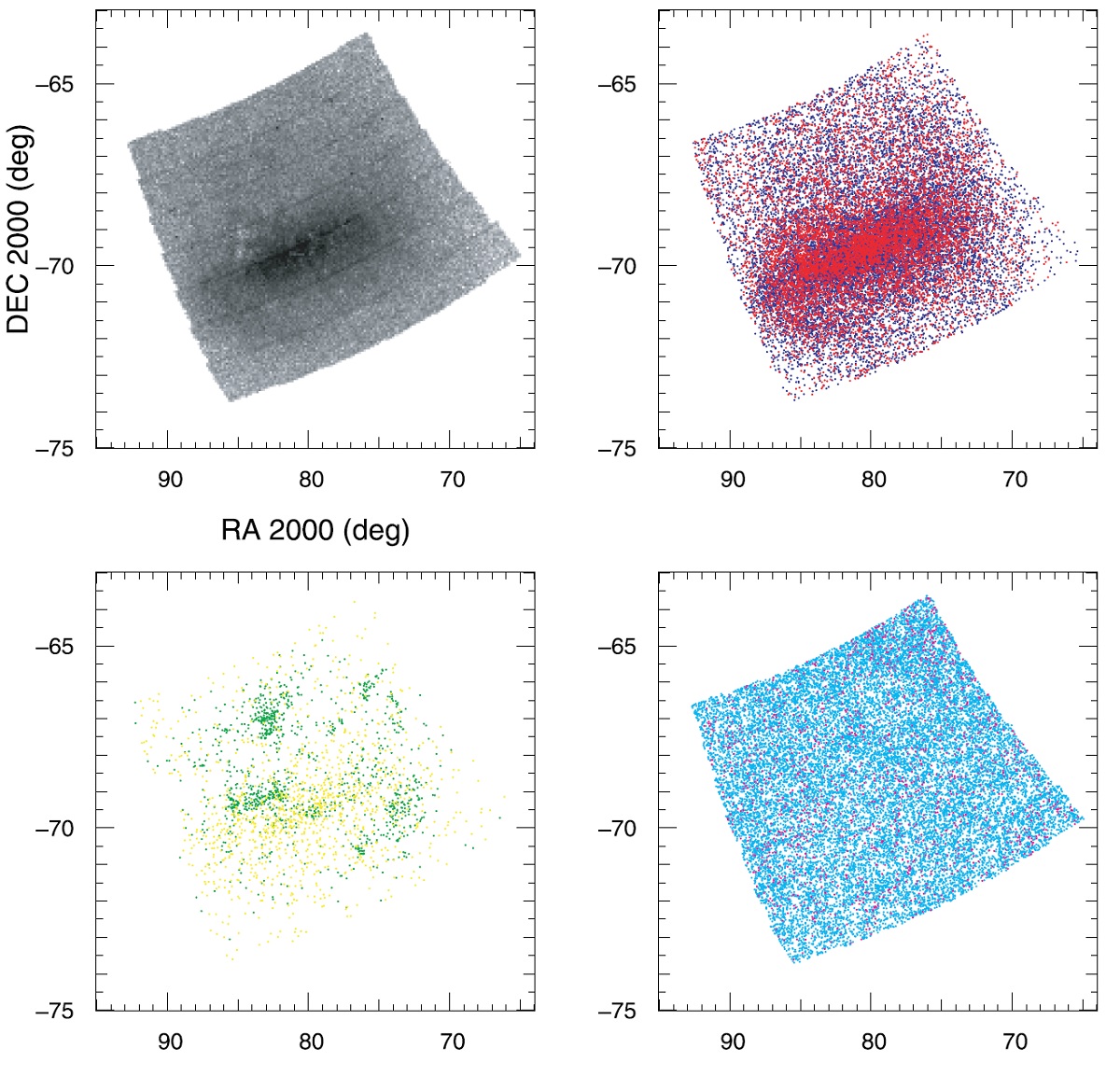

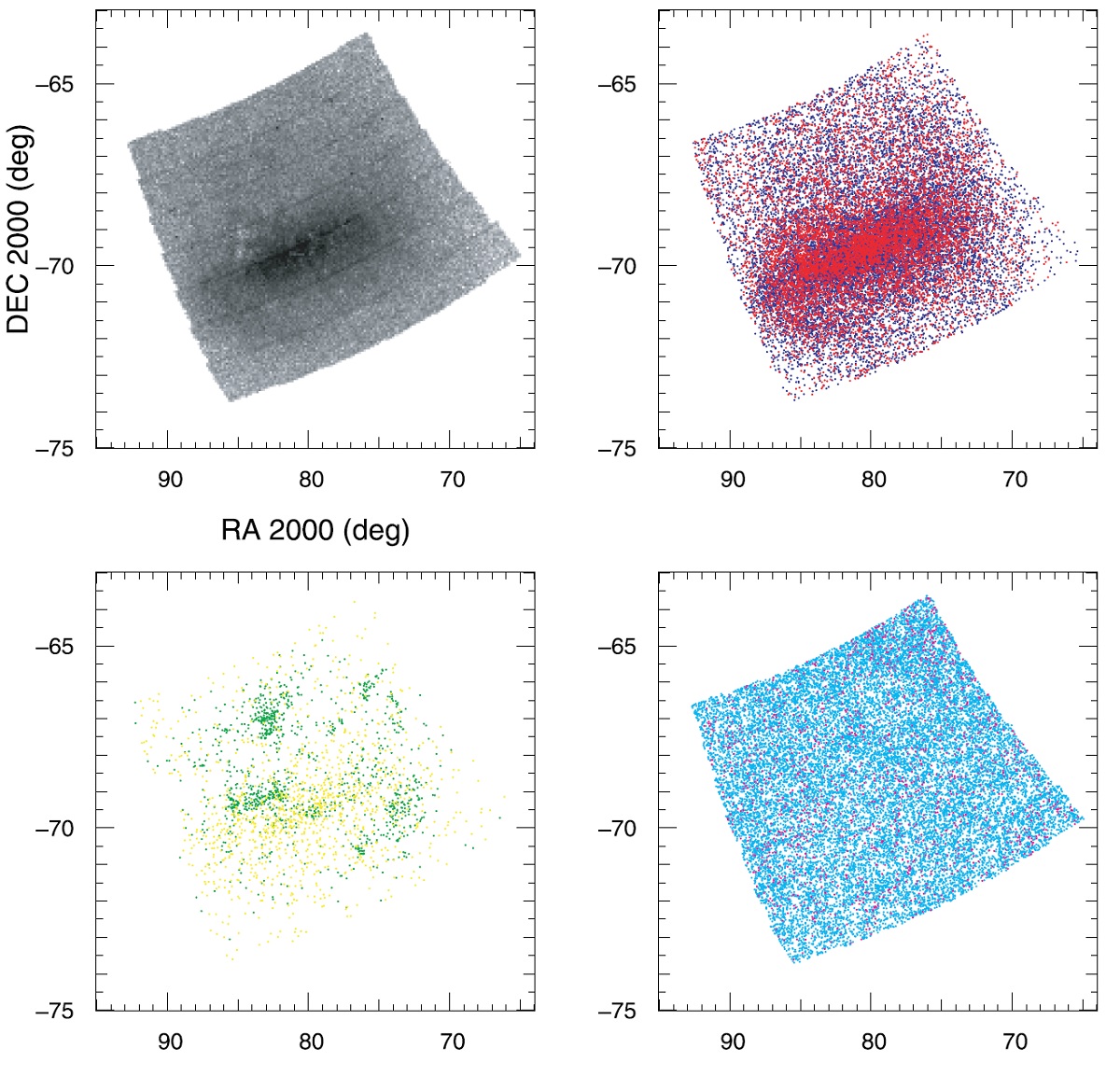

SAGE 第1期カタログ SAGE 第1期カタログは et al. () で論じられている。この論文で扱うのは、IRAC(3.6, 3.5, 5.8, 8.0 μm) 第1期天体リストである。サーベイ領域は 49 deg2 で、天体リス トは 2MASS カタログと合体させてある。 IRAC データ この論文で扱う IRAC-2MASS リストは IRAC で最も深い 3.6 μm データの ある 400 万天体が載っている。区分けをすると、 (8 μm だけあるような天体はどうなった? ) (1)J + [3.6] = 820,000 天体。 どちらもエラー 0.3 mag 以下 650,000 天体 どちらもエラー 0.1 mag 以下 750,000 天体 どちらもエラー 0.2 mag 以下 (2)[3.6] + [8.0] = 250,000 天体。 90 % がどちらもエラー 0.1 mag 以下 |

(3)J + [8.0] = 230,000 天体。 91 % がどちらもエラー 0.1 mag 以下 MIPS データ MIPS 24 μm 観測領域は IRAC と同じくらいである。検出数は 64,800 で ある。 IRAC + MIPS IRAC, MIPS それぞれのカタログが完成したのち、両者の合体がなされた。 各 IRAC 天体に位置 1" 以内の MIPS 天体を探した。複数あった場合は近い方 を採った。その結果、 27,741 天体が選ばれた。これは、MIPS 天体の 42 % にあたる。では残り 58 % はどんな天体だろうか?後に述べる解析から、その 幾つかは背景銀河であることが分かる。その他の天体は LMC 内天体らしい。 その中には広がった天体で IRAC では点源として認められなかったものも多い だろう。MIPS 天体の詳細な解析は今後の論文の仕事である。 |

|

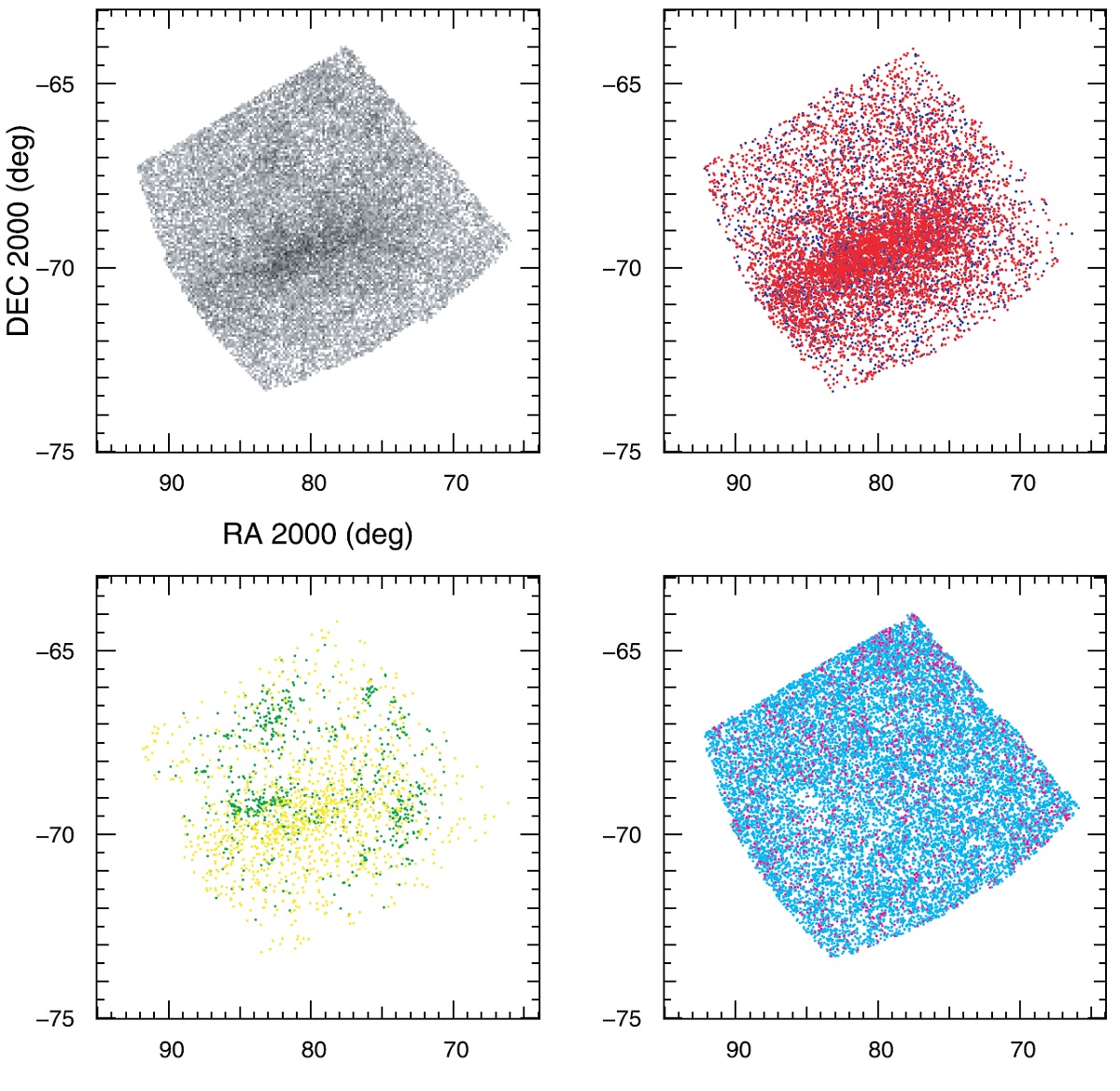

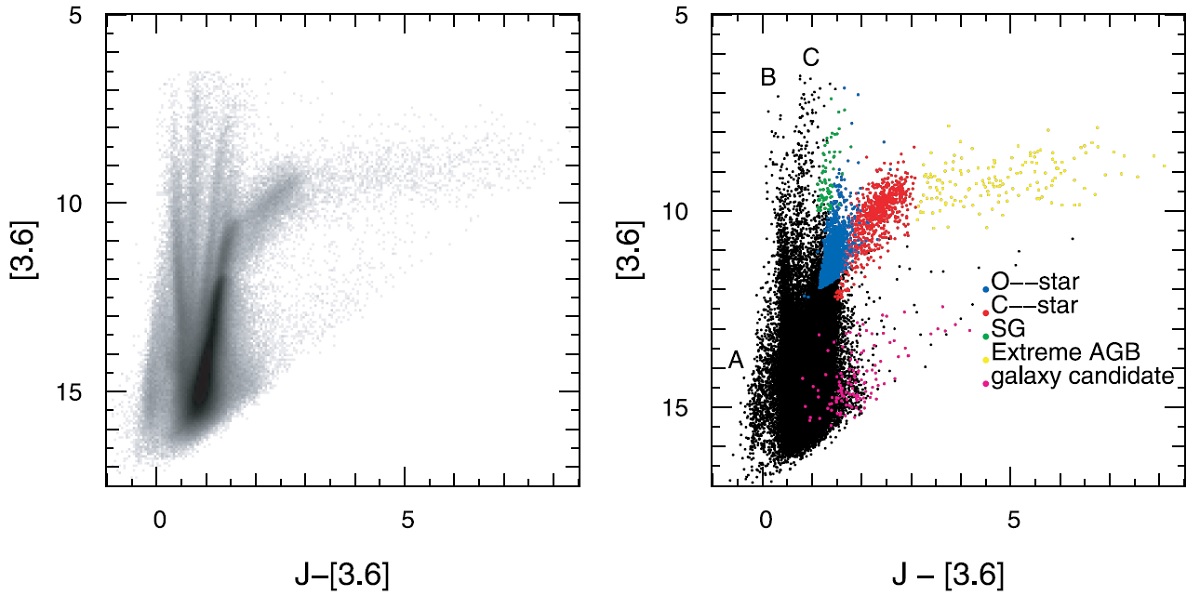

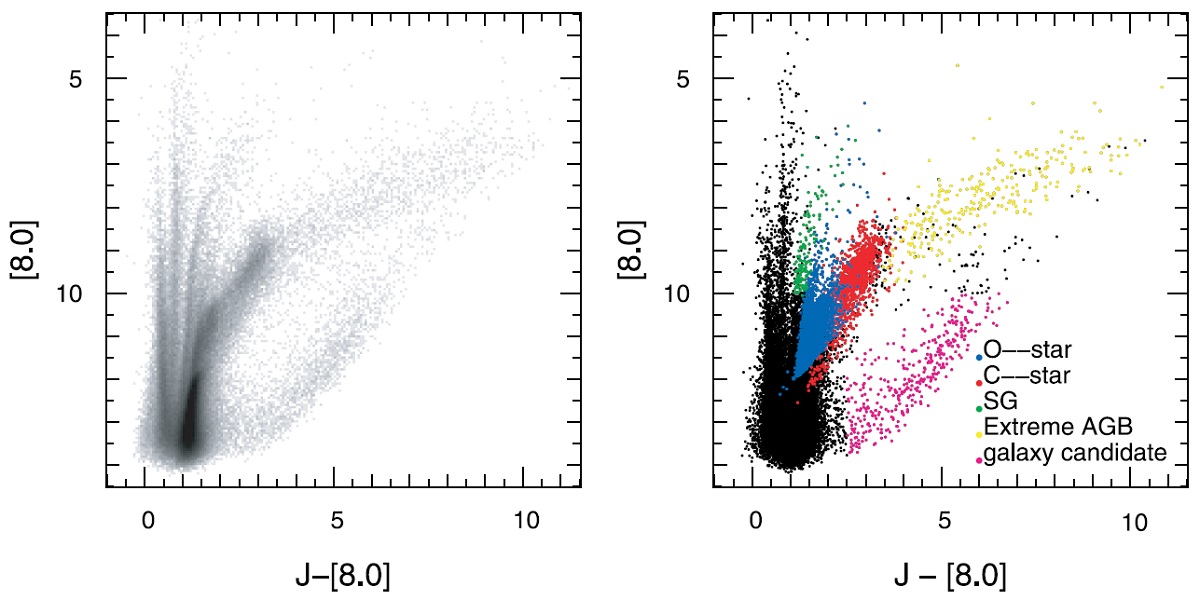

ゼロ点フラックス 図3から6は IRAC, MIPS, 2MASS から作った、ヘス図と CMD を示す。Egan et al 2001 は MSX + 2MASS から LMC の NIR, MIR CMD を作った。 MSX の感度 は SAGE より 8 mag 明るいので、今回のサーベイは IRAS, MSX を大幅に広げた 結果になる。IRAC 等級のゼロ点フラックスは、

3.1.IRAC と TMASS の CMD3.1.1. J - [3.6] CMDスジNikolaev, Weinberg (2000) は LMC の 2MASS CMD を示した。図3にはかれらの CMD と同様な筋が見える。 初めの筋 J-[3.6] ≤ 0.5 は、Nikolaev, Weinger 2000 の領域 B にあたり、 早期型の A - G 型超巨星である。この系列に傾きがあることは LMC 起源を 意味する。この筋の青くて暗い部分は Nikolaev, Weinger 2000 の領域 A に あたり LMC の OB 星である。次に赤い垂直な筋は様々な距離にある前景の 矮星と巨星で、領域 C にあたる。実際、 Nikolaev, Weinberg (2000) は、この領域の星の 70 % 以上が銀河系の前景星であることを示した。この混 入の割合は、暗い方では低下する。Blum et al 1995 の銀河系モデルによると、 LMC 方向には数個の銀河系 M 星しか期待できない。 残りの系列は LMC の RGB, AGB, M-型 SG 星である。 |

C-リッチ星と O-リッチ星 Marigo et al 2003 は炭素星の赤い色を再現することに初めて成功した。 そのモデルに基づいて、 2MASS CMD を解析した結果、 Cioni et al (2006) は TRGB より上の AGB 星を O-リッチ星と C-リッチ星に分けた。我々の図3 から図6でも、Cioni et al. の 2MASS カラーで決めた O-リッチ系列(青点) と C-リッチ系列(赤点)ははっきり分かれている。 超巨星と星形成域 緑点は M-型超巨星と明るい O-リッチな M-型巨星である。この系列は、図3 で、 Cioni et al (2006) の O-リッチ AGB 星と平行するが、青側にずれている。この系列の星を SIMBAD で参照すると、 Elias et al 1985 が調べた超巨星のいくつかと、Massey et al 2002 による明るい M 巨星がこの系列に乗ることが分かった。これらの星は若く、 最近の星形成域を追跡する。これは図1と図2で、若い星の分布が非一様な塊状 であるのに対し、より高齢の C-, M-星が一様であることからも明らかである。 これらと並び、 UV 光や Hα による星形成領域分布は Meixner et al (2006) の図1にまとめられている。 ダスト星と背景銀河 図3の黄点は厚いダストシェルをまとった星である。これら「極端」AGB 星 は 3.1.2. 節で議論する。またマゼンタ点は背景銀河である。 |

|

炭素星 炭素星は J-K ≤ 2.1 の範囲のサンプルでも、J-[3.6] が 3.0 まで赤く なる。そこで、[3.6] は、非常に赤いところまで、一定となる。それに対し、 K はその付近で急激に暗くなる。同じような折れ曲がりは、図4の J-[8.0] - [8.0] CMD で J-[8.0] = 3.5 付近で生じる。その先では [8.0] が前とは別 の勾配で明るくなっていく。そこで、やや任意にだが、 J-[3.6] = 3.1, [3/6] = 10.5 でこの急変が起きるとした。これらの星を我々は "extreme" 「極端」AGB 星と呼ぶ。この系列の明るい星は IRAS 源として検出され、 ダスティな AGB 星として初期の多数の研究の対象となった。これらの多くは 炭素星であるが、 Zijlstra et al. 2006 は全てではないと述べている。 この系列星が C-リッチか O-リッチかを分光観測で決める観測が必要である。 極限 AGB 星系列の青い方に関して、Hughes, Wood 1990 は J-[8.0] ≤ 4 領域で代表星を調べた。 |

"C" 系列の分岐 J-[8.0] - [8.0] 図では系列の分離はさらにはっきりする。強い系列 "C" は二本の系列に分かれ、前景星の晩期 K-型星が赤い側、G-型星が青側に位置する。 背景銀河 J-[8.0] - [8.0] 図のマゼンタ点について、 Meixner et al (2006) は背景銀河とした。これらは J-[3.6] 図でも見分けられるが、ただし、そこ では LMC RGB 星とくっついてしまう。これはつまり、銀河の方には PAHs に 基づく強い赤外超過が存在することを意味する。この種族は3.2節で論じる もっと大きな種族の明るい成分である。個々の成分星の数は表1にまとめた。 |

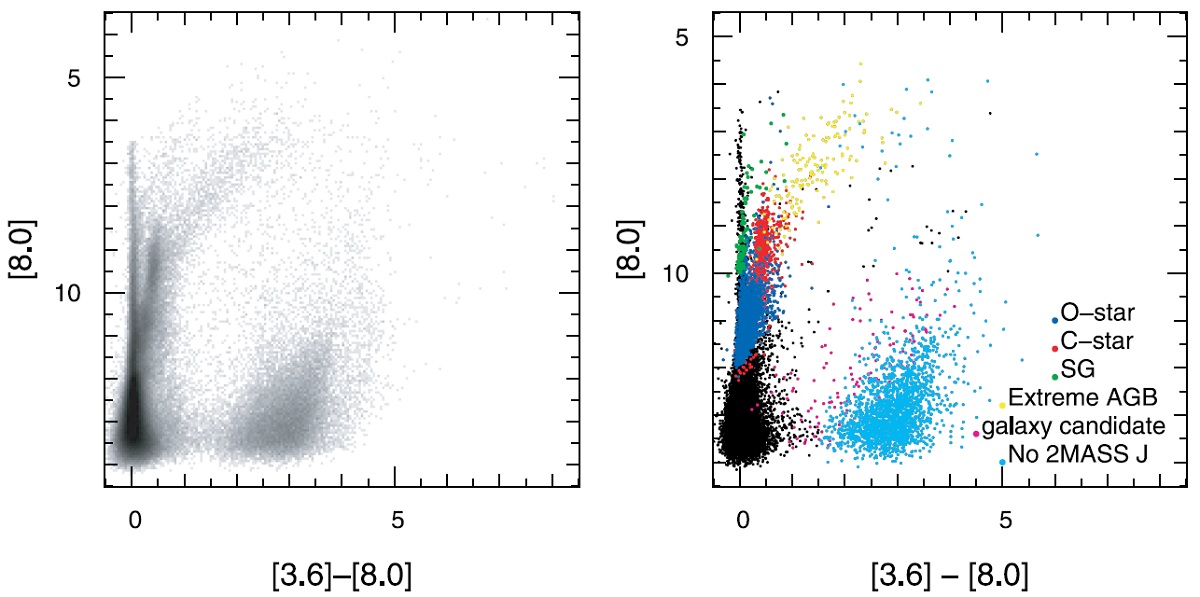

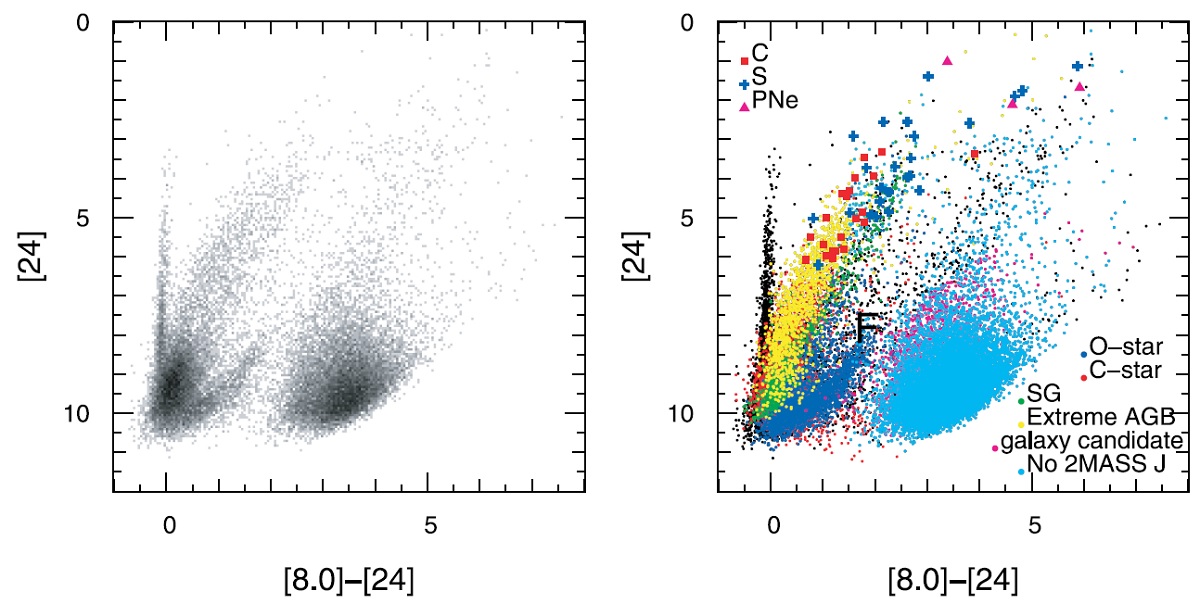

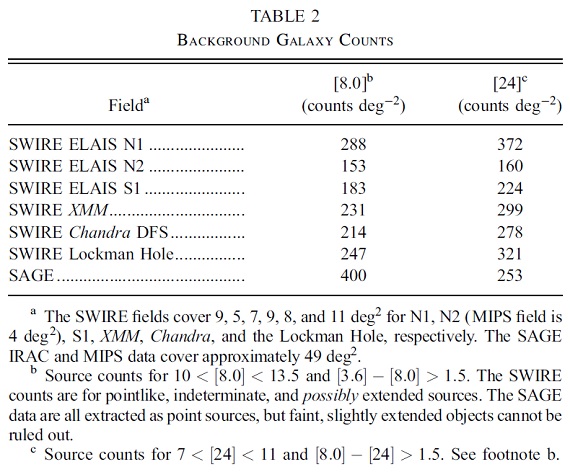

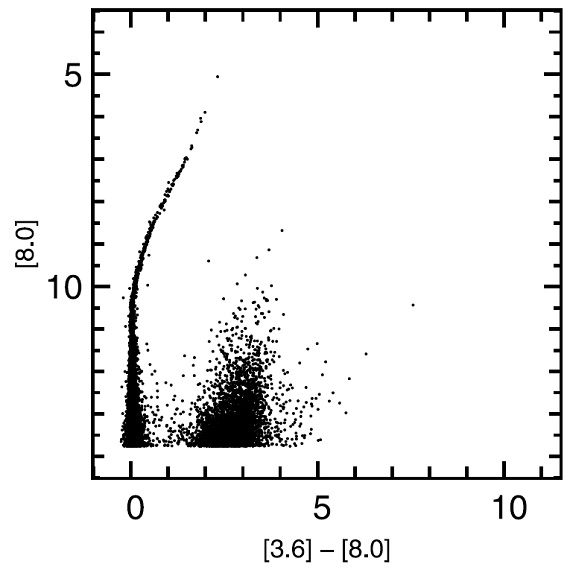

表2.背景銀河の数 3.2.1.[3.6]-[8.0] - [8.0] CMD極端 AGB 炭素星図5には [3.6]-[8] - [8] ヘス図を示す。 LMC と前景の星は図の青い側に 押し込められ、極端 AGB 星のみが赤い側に広がっている。実際そのいくつかは 余りに赤く、2MASS J では検出されていない。黄色とシアン点=[8.0] ≤ 7, ([3.6]-[8/0]) ≥ 1.5 の明るく、赤い天体は、大体 IRAS 源で MSX LMC 源 でもある。その多くは スピツアー赤外分光器 IRS により観測されて いる。 Zijlstra et al. 2006, Markwick-Kemper et al. 2005。 背景銀河 図5の (3, 12.5) 付近にある天体の集合は背景銀河である。それらは J 未 検出でマゼンタ天体の暗い方の端を形作っている。YSO のカラーは背景銀河と 似ている。したがって、YSO の検出には背景銀河との混同に注意する必要がある。 表2には SWIRE と SAGE の銀河カウントの結果を比べている。 3.2.2.[8.0]-[24] - [24] CMDスペクトル分類さらに長波長側に行き、[8.0]-[24] - [24] CMD を作ると、図6に見るように、 星は青い領域に押しつぶされ、 24 μm 放射の強い星のみが目立つようになる。 それらの天体と銀河は通常の星から図上で離れている。スペクトルから、シリ ケイト帯が見える "S", 炭素系の "C", 加えて惑星状星雲の "P" がある。 |

図7.ELAOS N1 領域での 9 deg2 SWIRE サーベイによる [3.6]-[8] - [8] CMD. 暗く赤い銀河の分布と数は LMC SAGE サーベイ (図5)と似る。 青い曲線は SWIRE の露出時間が 30 秒と長い(SAGE は 0.6 秒)ので [3.6] に 非線形効果が生じたためである。 YSO 最も赤い、明るい天体の中には YSO も混じっている。図6には4つの "S" 天体がある。それらの CMD 上の位置は YSO が期待される個所である。2/4 は 若い天体に随伴していて、CHIIR ではないかと van Loon et al 2001 は述べて いる。MSX LMC 1786 は分子雲として分類された。MSX LMC 906 と MSX LMC 1436 は分類が不明である。Whitney et al 2004 の大質量 YSO モデルによると、 これらの天体は、図5の「極端」星種族の明るく、赤い端につながる。これらの 天体と星形成域の近隣関係を確認することは重要である。 "F" 種族 [8.0]-[24] = -0.2 の縦系列は J-[8.0] &lel; 1.0 の青い LMC 星と前景星 である。星系列と銀河の間、[24]=10 付近にある系列は短波長で青く、そのため これまでの図では目立たなかったが、 24 μm で急に現れた種族である。 図6では "F" の符号をつけた。これが何かは第4章で調べる。 |

|

総マスロス量 図3−図6のヘス図と CMD は LMC におけるマスロス収支の見積もりに用い られる。SAGE データが完成したら、詳細なモデル計算を行う予定である。 SAGE チームは分光観測を遂行中で、それらは CMD 上の点のスペクトルテンプ レートを提供するだろう。LMC の最も明るいマスロス天体は既に解析済み Zijlstra et al. 2006 であるが、それより暗い星の総体としてのマスロス量はこれから決まる事柄 である。 長波長 CMD に現れた赤い種族 ダストが赤外 CMD の形状に及ぼす影響は図3から図6までに明らかである。 Nikolaev, Weinberg (2000) の (H-K, K) CMD では、極端 AGB 星の赤い方では Ks でさえも暗くなる。これ は短波長では星周減光が主要効果であることを意味する。図3の (J-[3.6], [3.6]) CMD では 極端 AGB 星はほぼ水平な枝をなす。それより長波長 8 μm までに、枝は上昇し始める。これは、星周層は長波長になるほど放射が強くなる ことを意味する。([8.0]-[24], [24]) CMD では、最も赤い天体の大部分は暗く、 われわれはそれを背景銀河と考える。しかし、最も赤くて明るい領域で、この 背景銀河系列は極端 AGB 星や超巨星系列と混じりあう。実際、 SIMBAD を参照 すると、この領域には PNe や WR 星、HIIR 付随星、厚いダスト層を持つ AGB 星が含まれていることが分かる。[8.0]-[24] > 3.0, [24] < 7.0 mag にある 236 天体のうち 10 天体は既知 PNe, 13 は IRAS 天体で、そのうち 4天体を Loup et al 1997 は厚いダストシェルの極端 AGB 星とした。その他 の天体は SIMBAD データベースに記載がない。 赤外スペクトル 上に挙げた一般的な性質は、図6に示すスピツアー IRS による分類からも 支持される。極端 AGB 星系列の中に "C" 天体が存在するが、そこは多数の炭 素星が期待される個所である。"S" 天体もその系列に存在するが、明るい所で はやや赤い方にずれる。そこでは緑点の M-超巨星と明るい AGB 星が支配的と なる。 (赤外 CMD では、すくなくとも NIR では、炭素星が赤い側に位置すると思っていた。どこで O-リッチ天体が赤い方 に入れ替わったのだろう?) "P" 天体=惑星状星雲は明るくて赤い領域に位置し、そこには大質量 YSO も存 在する。明らかにこれらの追尾観測が必要である。 |

銀河系モデルとの対比 詳細な所で違いはあるもの、 LMC AGB , SG 星の位置は、銀河系モデルでの 予想 Wainscoat et al (1992), Cohen (1993) をLMC の DM = 18.5 へと移し たものにそっくりである。特に、このモデルでは、図3と図4に現れた極端 AGB 星の位置、広がり、傾きと、極端 AGB 星の上にある明るい超巨星および O-リッチ天体の位置が示されている。 PNe や HIIRs の位置も図6の [8.0]-[24] - [24] CMD 上で大体合っている。 TRGB より下 図3では数が最も多いスピツアー天体は赤色巨星であることが示されている。 赤色巨星枝は先端光度 [3.6] = 11.85 で、このTRGB より下に約 650,000 星 が存在している。その密度は (J-[3.6], [3.6]) = (0.8, 15.6) で最高となる。 RGB 数密度はその先で急激に低下し、先端部のすぐ下ではピークの 25 % とな る。(J-[3.6], [3.6]) CMD 上 TRGB より上の 74 % は O-リッチ, C-リッチ、 SG タイプである。12 % は前景星、残りは青い LMC SGs であろう。 炭素星系列 炭素星系列は J-[3.6] = 3.1 で折れ曲がり、密度も赤い方に低下する。この 点は極端 AGB 星の開始点と考えられる。この点は (J-K, K) CMD で AGB 星の K 等級が暗くなる点と大体一致する。表1によると C/O 星数比は 0.39 である。 LMC の場所によるこの比の変化は後の論文で扱う。 Marigo, Girardi, Chiosi (2003) の炭素星モデルでは、炭素星の赤い色は分子吸収により大気が低温になるのが 原因である。 超巨星が赤くなる!炭素星は 24μm 無超過! ([3.6]-[8.0], [8.0) と ([8.0]-[24], [24]) CMDs を比べると、 AGB 星の異なる集団間でのマスロスの相対的重要性が見えてくる。3.6-8.0 図 では,緑点=超巨星は、黄色点=極端 AGB 星の青側にあるが、8.0-24 図では 逆に赤側に移る。これは、超巨星ではダスト層がより広がって冷たいと考えら れる。 (Rs で規格化したら同じじゃないかな?不思議。 ダストは同じ? ) 赤い可視炭素星は 24μm 無超過である。 (カラー版で下にプロットされて 隠れているだけじゃないか?) |

|

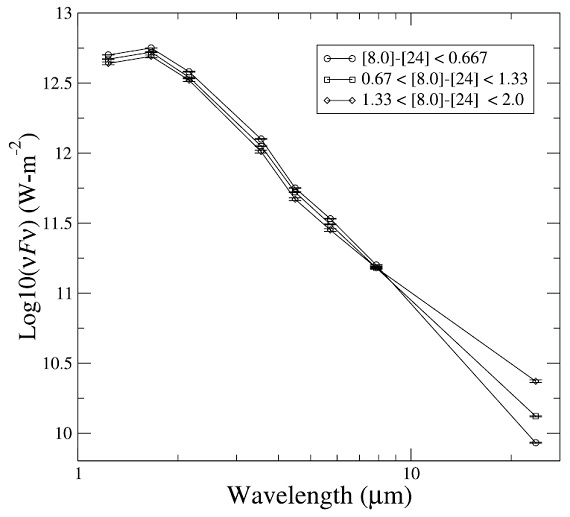

青い O-リッチ星の赤外超過 一方、青い O-リッチ AGB 星は超過 放射を示す、つまりマスロスしている。この系列は大体 [8.0] = 10.5 で一定 であり、短波長側では TRGB より上= AGB に位置する。これらの星は図4= (J-[8], [8]) CMD 上、可視炭素星に転移する付近にある O-リッチ系列の最先 端星である。図4のヘス図では、TRGB から立ち上がる (J-[8], [8]) = (1.5, 10.5) 付近の細いスジの右上に僅かな密度超過する星集団として見える。 (図4右枠のカラー版では、青点が [8.0]=10 付近で二股に裂けるが、その左側の方) それらより暗い O-リッチ AGB 星は高 S/N では 24 μm 天体として検出でき なかった。それでも、これまでマスロス星として観測されてきた星より暗い光度 でのマスロスの証拠なので、非常に重要である。 最も小さなマスロスの検出 Van Loon et al 1999 は LMC 57サンプル星のマスロスを求めた。彼らの 研究では、低光度 AGB 星のマスロス率は ≥ 10-7 Mo/yr である。 SAGE 24 μm データは van Loon et al. 1999 より少し下まで届く。図6の "F" 星は、24 μm 超過ゼロから 2 mag 超過にまで及ぶ。これらはマスロス 10-8 - 10-7 Mo/yr の範囲であり、マスロス星としては 最も暗い種族である。こうして、SAGE カタログは LMC 内の重要なマスロス天体 を全て検出した。TRGB より明るい星の内 10 % はマスロスを行っていると考え られる。 ”F" 星の SED 図8には、この "F" 領域星を [8.0]-[24] で適当に3区分してその平均 SED を描いた。これらの星の 8 μm フラックスは大体等しい。区間内の星数は、 632, 439, 75 である。しかし、それらは色々な要求をパスした星なので、実際 にはもっと多い。 |

図8.[8.0]-[24] の区分ごとの星の平均 SED. 8 μm までは非常によく 似ているが、その先で広がる。白丸=「裸」の AGB 星。ひし形=低温シェルを 持つ AGB 星。 |

|

星数 SAGE 第1期の結果検出された星の数は、 O-リッチ AGBs = 17,500 C-リッチ AGBs = 7000 晩期型超巨星(または明るい O-リッチ星)= 1200 極端 AGB 星 = 1200 上の総計 30,000 の TRGB より明るい星のうち、10 % にダストシェルが ついている。C/O 星比は 40 % だが、もし全ての極端 AGB 星が炭素星なら 46 %. |

"F" 天体 MIPS 観測の結果は, 低光度のため IRAC 波長では微かにしか写らず、これ まで無視されてきた比較的暗い AGB 星が赤外超過光を放射することを示した。 この種族は今後十分な研究が必要である。 前景星と銀河 TRGB より明るい星の 12 % は前景星である。ヘス図を見ると IRAC の暗い方 ではその影響は小さい。銀河は長波長で暗く赤い天体として目立つ。 |