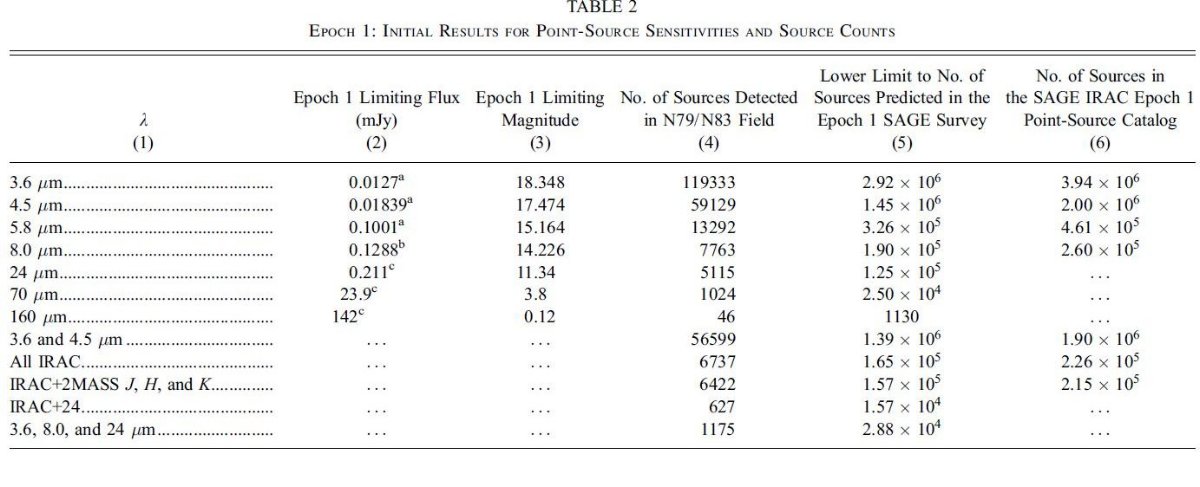

アブストラクトLMC 7° × 7° の一様無バイアスサーベイを IRAC (3.6, 4.5, 5.8, 8 μm) と MIPS (24, 70, 160 μm) で行った。SAGE の目的は3つある。第1は コラム密度 > 1.2 × 1021 H cm-2 の星間物質の 検出により、星間空間中のダスト過程を詳しく調べることである。 第2は M > 3 Mo の誕生星を全て検出して、現在の星形成率を測ることである。 第3は質量 放出率 > 1 × 10-8 Mo/yr の星を検出して、現在 LMC で 星間空間に放出されているガスの割合を決めることである。 ここでは、第1期の N79, N83 に関する初期成果を報告する。 MIPS 70, 160 μm 画像は HI 21 cm と似ている。測定された点源の下限は予想値と合っていた。点源数 は3.6 μm で最大で、長波長に向かい急速に落下する。これはダスト星の割合が 小さいという意味である。第1期の検出数は約 4 × 106 星で あったが第2期が合わさればさらに増加するであろう。 簡単な分類、普通の星、ダスト星、YSO の方法を提案する。前景星は 18 %, 銀河は 12% を占めるがそれらを判定する基準を探す。 |

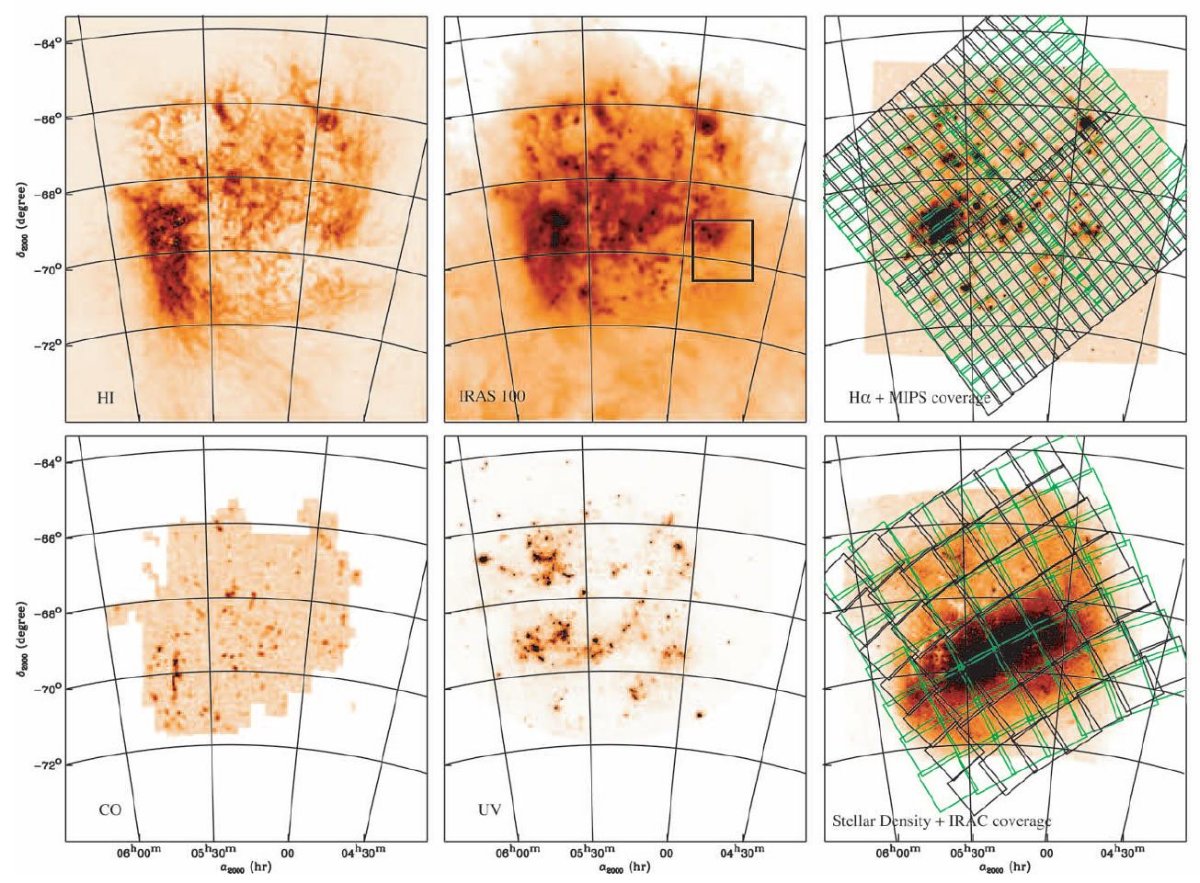

1.イントロLMC が選ばれた理由星間物質のリサイクルを理解するには、ISM の物理過程、星形成、質量放出 を調べる必要がある。LMC はその近さ(50 kpc, Feast 1999) と好ましい傾斜角 (33° van der Marel, Cioni 2001) からバリオン物質の生活サイクルの研究に 適している。銀河系や SMC と較べ LMC が良いのは視線方向に典型的には一つの 星間雲しか存在しないのでコンフュージョンの影響が少ないことである。 LMC 星間空間の天文学的特徴 また、 LMC は空間的にメタル量が Z ∼ 0.3 - 0.5 と変化し(Westerlund 1997p234) 丁度宇宙で星形成が最も盛んであった時(z ∼ 1.5 Madau et al 1996, Pei et al 1999)の環境下での星形成を観察することに相当する。LMC のダスト/ガス比は 太陽近傍の 2- 4 倍低い(Gordon et al 2003)。これは UV 光が強いためである。 LMC は多くの天体に対して観測がされてきた。星形成を進める星間ガス(Fukui et al 1999, Mizuno et al 2001, Staveley-Smith et al 2003, Kim et al 2003), 星形成史 をなぞる恒星成分(Zaritsky et al 2004, Holtzman et al 1999, Olsen 1999, Harris, Zaritsky 2006), ダスト(Schwering 1989, Egan et al 2001, Zaritsky et al 2004) の分布は図1に見られるようにすべてマップ化されている。 SAGE の目標 SAGE の目的はこれまで深さと分解能の点で不十分だったMIR, FIR を上記の観測と 比較できるようにし、弱いマスロスまで調べることである。 |

|

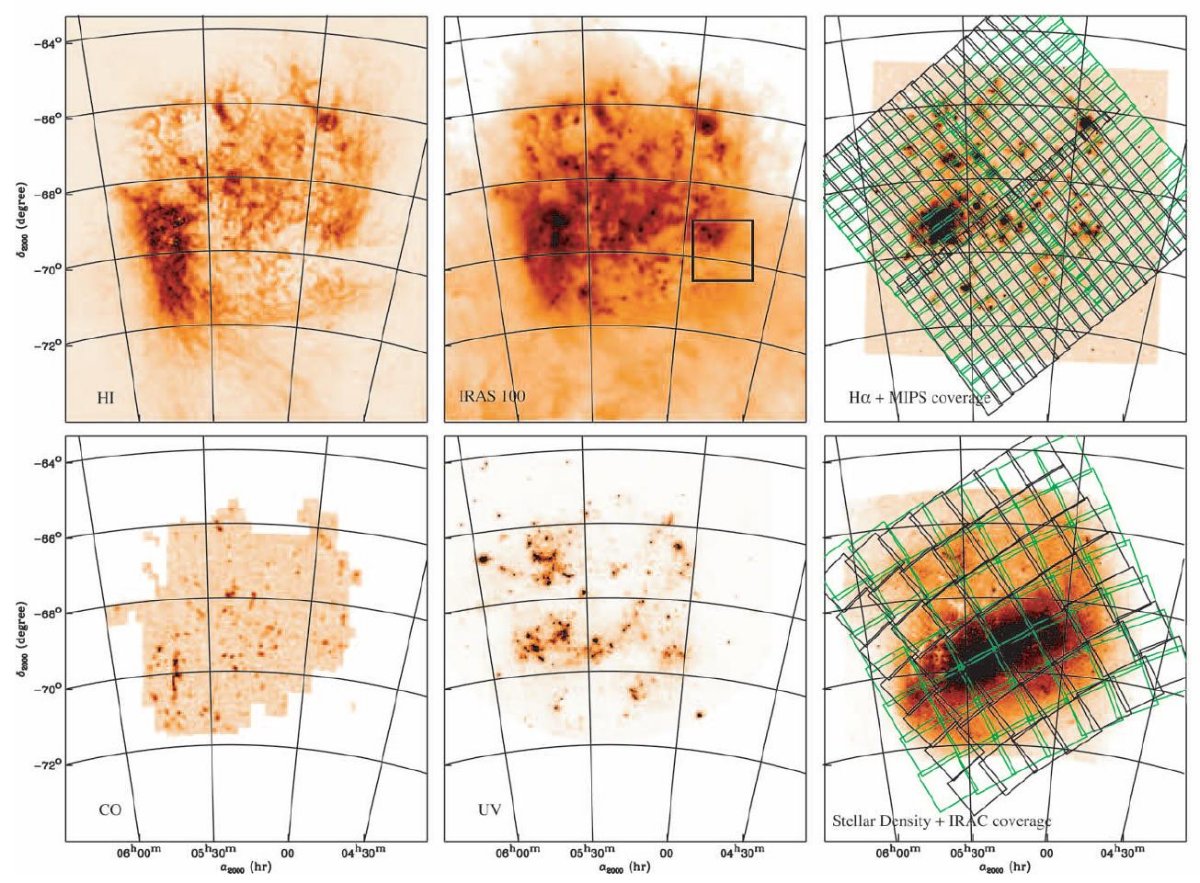

SAGE の性能 SAGE はLMC 7° × 7° の一様無バイアスサーベイを IRAC (3.6, 4.5, 5.8, 8 μm) と MIPS (24, 70, 160 μm) で行うものである。SAGE の 特性は表1に載せてある。感度は IRAS の 1000 倍よく、空間分解能は IRAC で 2" (0.5 pc), MIPS 25 μm で 6"(1.5 pc), 70 μm で 18"(4.5 pc), 160 μm で 40"(10 pc) である。 2.1.科学目標科学目標と観測性能SAGE は Spitzer のコンフュージョンリミットまでの点源を検出するよう計画さ れた。探索天体は、点源、広がった、及び凝縮した分子雲からのダスト輻射、光 解離領域、電離領域である。SAGE の観測諸元は三つの科学目標:星形成、進化した 星、星間物質、を研究するように設定された。 2.1.1.星形成これまでの研究LMC の星形成は星風と超新星のエネルギー的なフィードバックにより自己伝播して いくストカスティックな過程に見える。しかしこのフィードバックはまた星間物質を 追い散らして星形成を抑える働きもする。CO サーベイ(Fukui et al 2006) は 272 の 巨大分子雲を検出した。その 1/3 で星形成が進行して いることが確認された。残りには星形成の証拠が見られない。LMC で初めに見つ かった YSO N159-P1 には Jones et al 2005 が Spitzer 観測を行った。Henize 206 領域(Gorjian et al 2004) やスーパーバブル N51D(Chu et al 2005) のSpitzer 観測は Spitzer が新しい YSO を発見するのに優れた能力を有していることを示す。 SAGE の星形成研究 SAGE は無バイアスサーベイにより LMC 星形成の完全な現状調査を行う。 その為、SAGE は HIIR のような大質量星形成から Taurus 領域のような小質量星 形成域までに感度を有す必要がある。YSO 変光星、たとえば FU Ori 型、は2回の Spitzer 観測から検出されるかも知れない。 2.1.2.進化した星星間物質循環の収支AGB, RGB 期の大規模マスロスは星周シェルを形成し、そのダスト放射が観測される。 晩期型星はまた星間物質へのダストとガスの主要供給源である。しかし、現在の恒星 各クラスからの貢献は銀河系の質量収支と合わない。(Thielens 2001) 質量放出率 を全ての恒星クラスについて測ることは恒星進化モデルへの制限と、星間物質循環 への制限を付けることになる。 |

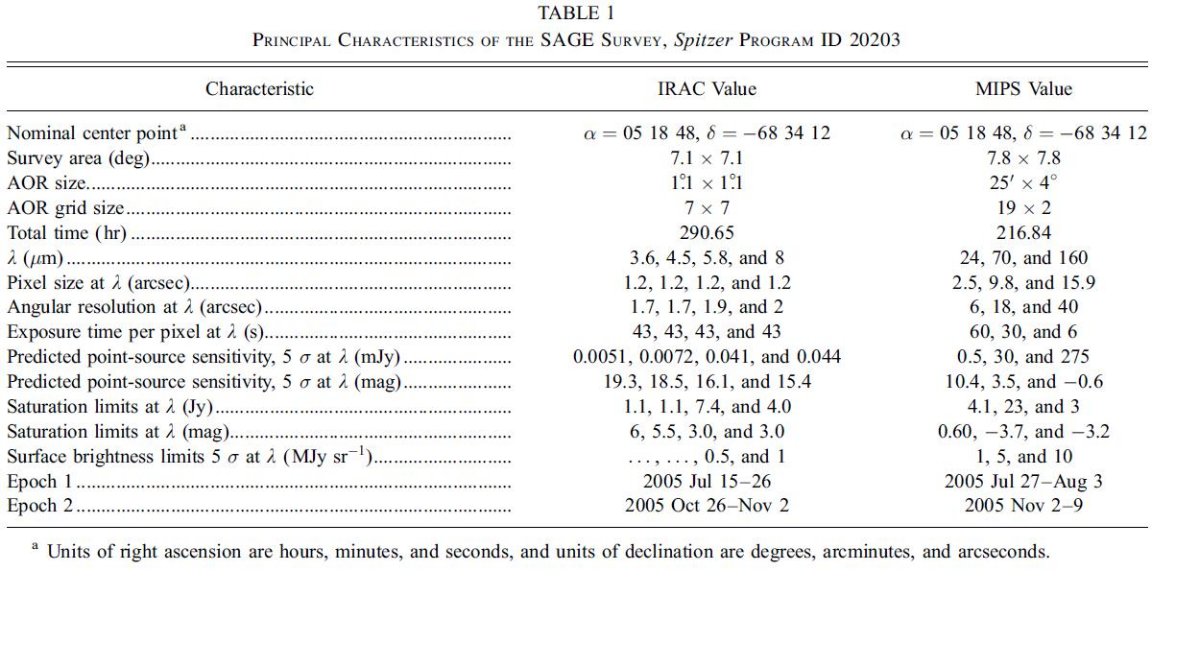

LMC 質量放出星のこれまでの研究 これまでの IR サーベイはこのような強い質量放出星に集中してきた。Loup et al 1999 は IRAS カタログの 198 質量放出星を、 Trams et al 1999 はそこに ISO 観測を加えた。van Loon et al 1999 はそれらの質量放出率を決定した。彼らは 質量放出率が光度に比例することを見出した。しかし、この結果は非常に明るく L > 104 Lo、大質量放出率 > 5 × 10-6 Mo/yr の星に対してである。Loup et al 1999 は ISOCAM により約 300 の質量 放出星を発見した。それらは LMC バーの 0.5°2 の狭い領域で 明るさは 8μm で ∼ 10 mag, 質量放出率もそれまでのものよりずっと低 かった。 SAGE の観測 質量放出の完全な姿を得るには、質量放出率 > 10-8 Mo/yr の 星を完全に捉える必要がある。図2に SAGE が検出するであろう天体の CMD 上の 位置を示した。更に約3カ月を置いた2回の観測は質量放出星の変光を調べるのに 都合がよい。 2.1.3.星間物質観測バンドとダストサイズの関係 UV 減光の観測(Gordon et al 2003)は LMC のダストが空間的に性質を変えている ことを示している。ダスト質量の大部分は大きなダストに含まれ、MIPS 70 - 160 μm 画像で追跡される。したがって、それらを HI, CO データと較べることで、 ダスト/ガス比の分布が判る。さらに 3.5, 5.8, 8.6 μm が PAH 輻射を、 24 μm が小ダストを、70 + 160 μm が大きいダストに対応するので、 サイズ分布を知ることができる。 極小ダスト 特に、PAH 放射を担う極小ダストは光電効果 (Bakes, Tielens 1994) を通じてガス加熱に大きな役割を持つ。IRAS データは LMC の 12 μm 強度が銀河系に較べ低いことを示した。これは強い UV 輻射の ため 極小ダストが破壊されているためであろう。最近の低メタル銀河では PAH 放射が弱いという観測と関連し、SAGE 観測は低メタル銀河 LMC での高 空間分解能観測によりその物理の解明に寄与するであろう。 星間物質の相 極小ダストが 星間ガスの熱平衡に大きな影響を持つので、LMC で極小ダストの量が少ないことは 星間物質の低温相と暖温相の存在にとり重要である。SAGE は柱密度 > 1.2 × 1021 cm-2 (Av=0.2 mag)からのダスト放射は検知できる。 恒星像を差し引いた後の画像は希薄星間空間物質の研究に利用されるだろう。 |

2.2.1.マッピング戦略省略2.2.2.点源の感度表2に載せた感度は IPAC から提供された孤立星のシグナルから適当な 背景の下で計算した値である。図2はその感度で LMC ではどのような天体が 観測されるかを示した。IRAC 感度 [8μm]=15 mag は数太陽質量までの YSO の検出が可能で、質量放出に関しては 10-8 Mo/yr まで検出する ことを示している。 |

2.2.3.表面輝度感度省略3.データ処理省略 |

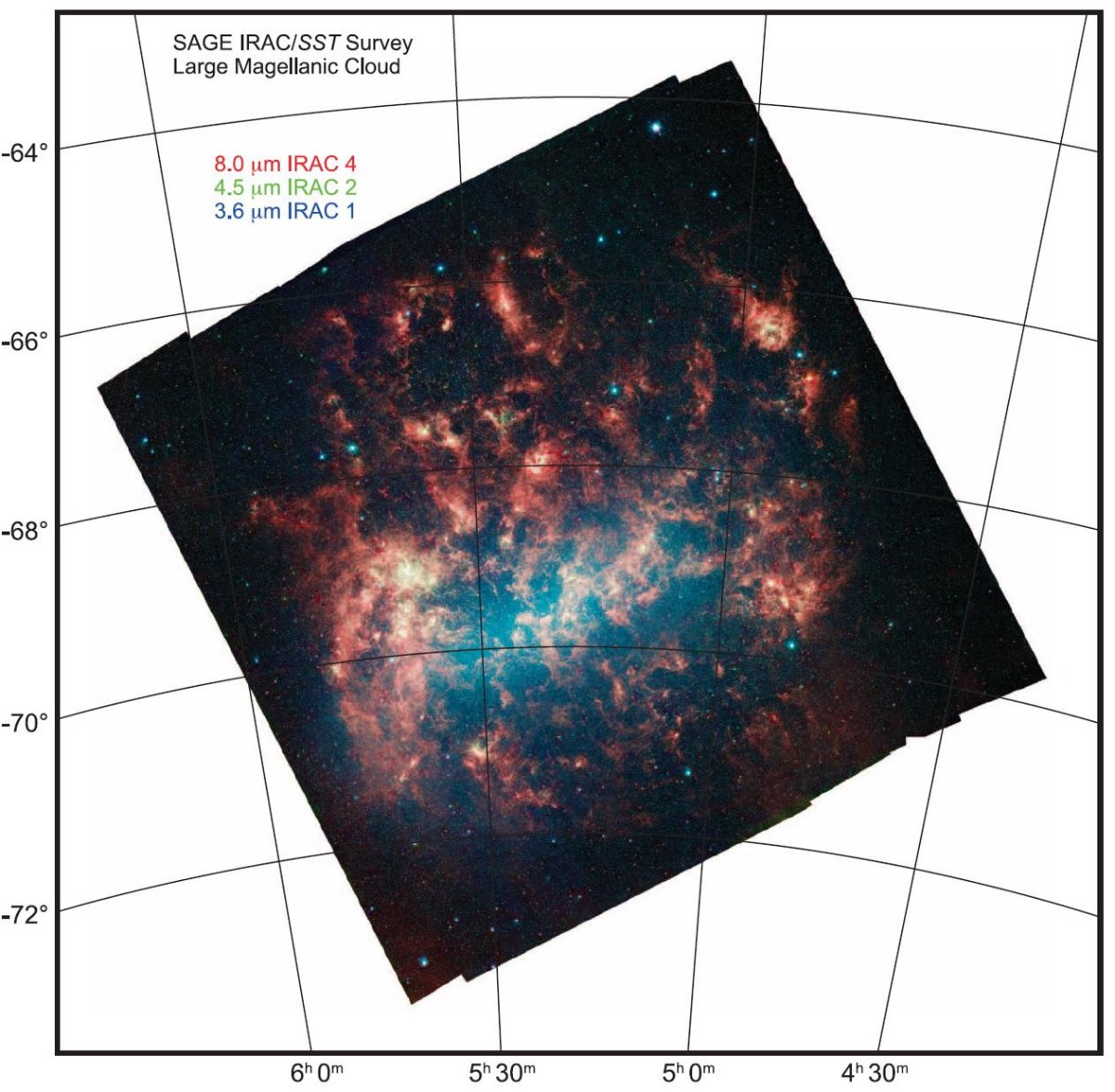

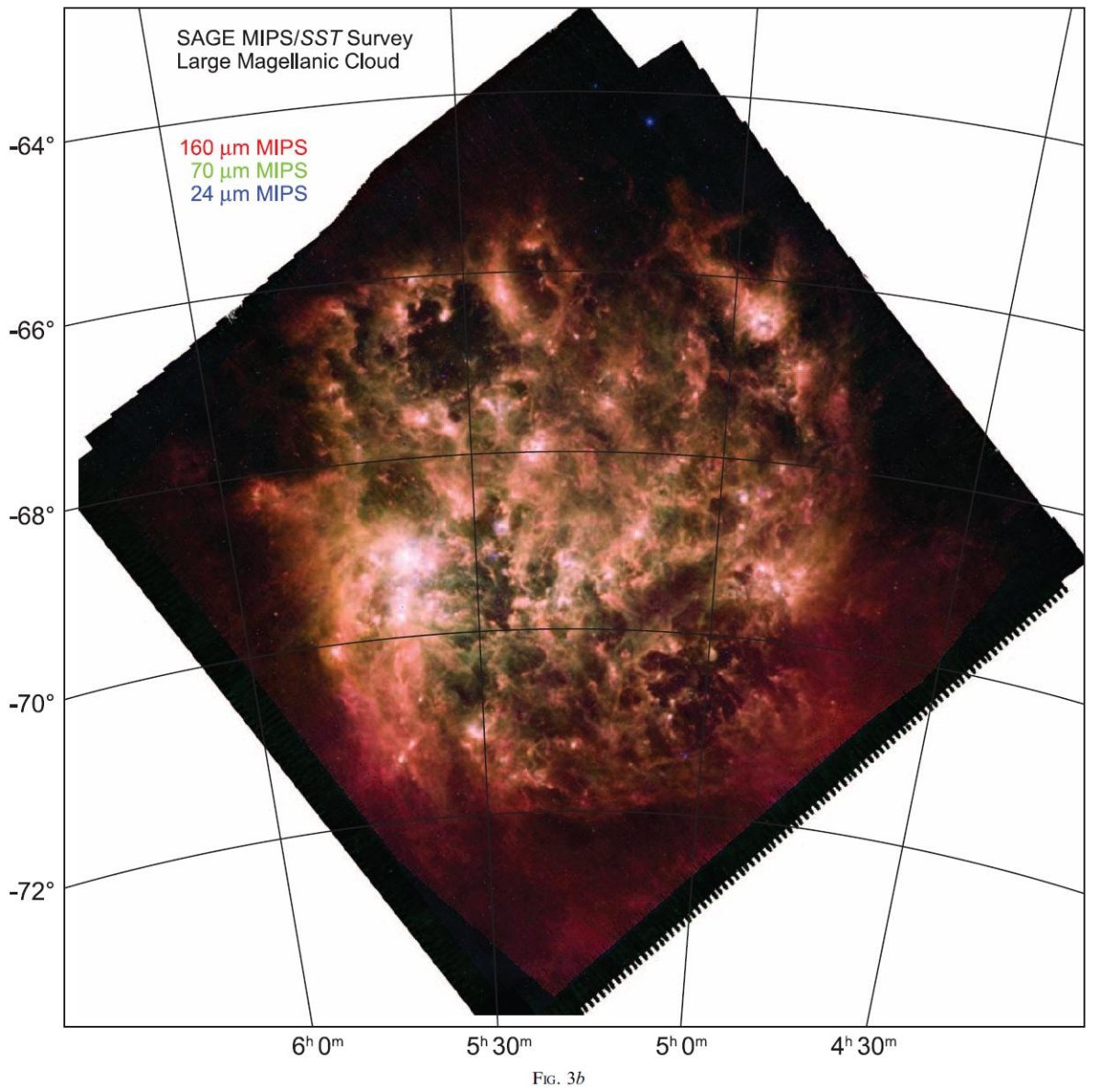

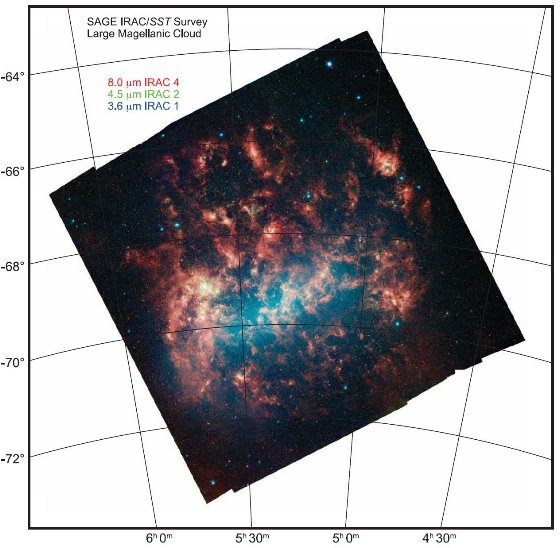

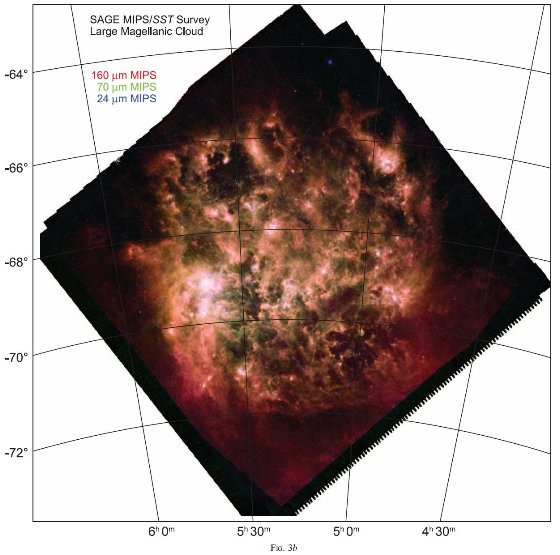

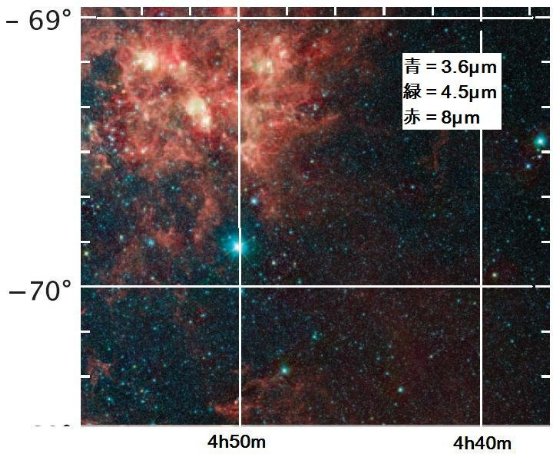

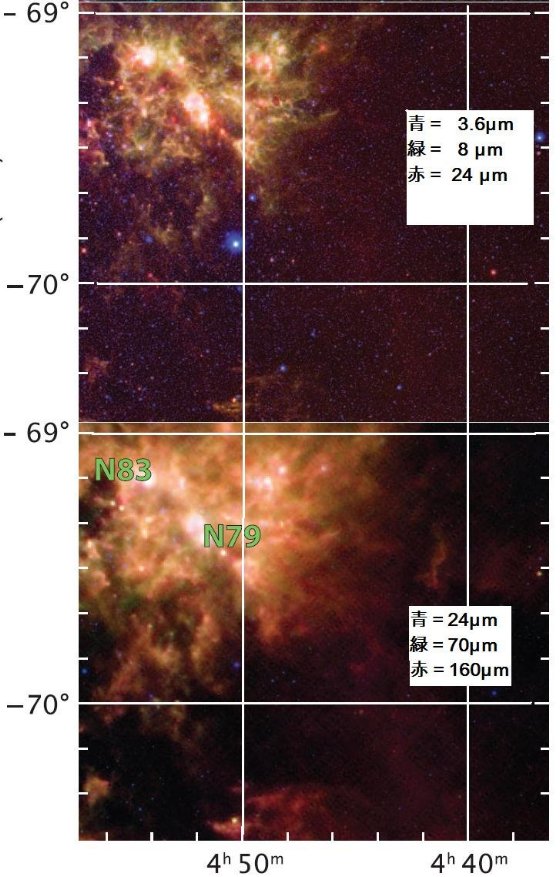

図3a.青=3.6, 緑=4.5, 赤=8 μm の IRAC 三色合成像。  図3b.青=24, 緑=70, 赤=160 μm の MIPS 三色合成像。 |

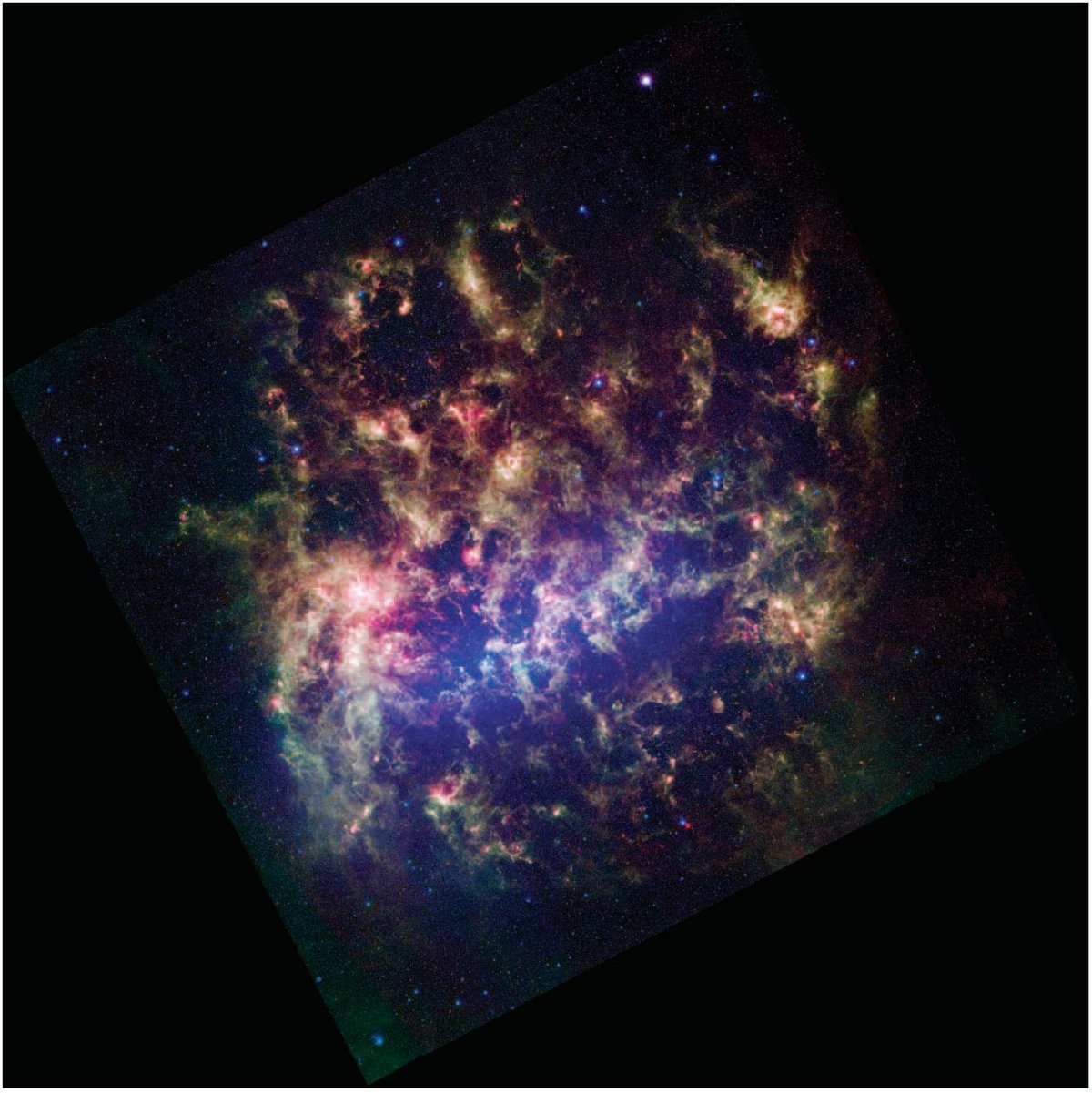

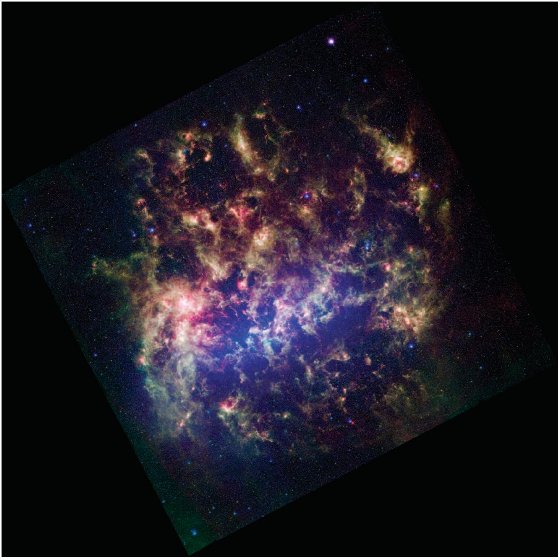

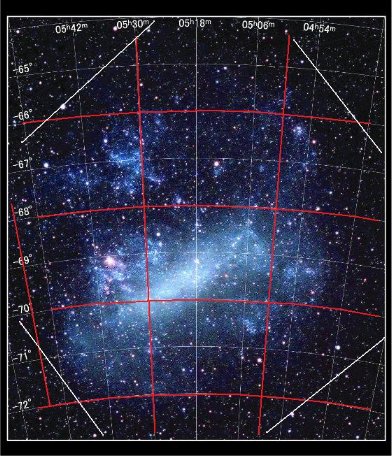

図4.青=3.6, 緑=4.8, 赤=24 μm の 三色合成像。  図.LMC 可視像。 |

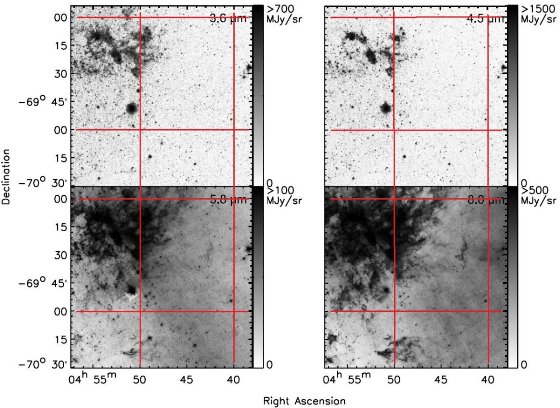

図7.N79/N83 の合成カラー図。 N79/N83 について 第一期 SAGE 観測の予備的解析として、RA = 04h47m39.3s, Dec=-69°43'06".7 を中心とする 1°.62' × 1°.62' のサブ領域を取り上げた。ここ には N79/N83 が含まれる。 N79/N83 は LMC バーの西端から少し外れた所にある。 この領域は古い種族と若い種族が混在している。N79 と N83 は HIIR でこれまで 大した研究はなされていない。N83B は二つの高励起バブルを含んでおり、これらは コンパクトHIIRと考えられる。数十の大質量星があり、星形成が進行中と思われる。 4.1.画像カラー合成画像の説明図7は IRAC と MIPS 画像の差を見るための合成カラー図である。個々のバンドの 強度マップは図8(IRAC) と図9(MIPS) に載せた。 図7a (3.6, 4.5, 8μm) で青と緑の点は星である。一方赤は主に広がった ダスト放射である。(3.6, 8, 24 μm)像は星とダストの放射の関係を示している。 青点の星密度はLMC の端の方向に低下して行く。8 μm ダスト放射は星形成領域の 乱流運動を反映して糸状に伸びている。温かいダスト放射の 24 μm は |

|

|

固まっていて

HIIR の内部に集中している。一方 8 μm の PAH 放射はもっと広がっていて却って

24 μm を包んでいるかのようである。MIPS の(24, 70, 160 μm)像には白色

の点が見られる。これらは多分グロビュールの表面が生まれた星で照らされている

のであろう。赤い点はおそらく銀河である。 IRAC 単色画像の説明 3.6, 4.5 μm 画像はよく似ている。拡散光は N79, N83 星雲に限られている。 3.6 μm の拡散光は電離ガスからの b-f 放射であろう。3.3 μm PAH も少し 混ざっているだろう。4.5 μm の拡散光は Brα, b-f 放射, 極小ダスト放射 の混合物である。長い波長に進むと、放射光は拡散してきて、星の数は減少する。 5.8 μm の起源は T ∼ 600 K くらいの温かいダストで、そこに PAH の 5.6, 6.2 μm 放射が加わる。8 μm は PAH が起源であろう。 MIPS 単色画像の説明 MIPS 24, 70, 160 μm はよく似て見えるが微妙な差がある。例えば、星形成 域から離れて存在するシラス状の放射は 160 μm の方が 24 μm より 相対的に明るいようだ。黒体で考えるとピークが 24, 70, 160 μm に来るのは 温度が 120, 40, 20 K の時である。したがって、単純化して言えば、光源から遠く 離れて温度が下がるとピークが 160 μm の方に移ってきてそれが上の現象の 原因だろう。  図8.IRAC 4 バンドの画像。波長は各パネルの右上。 |

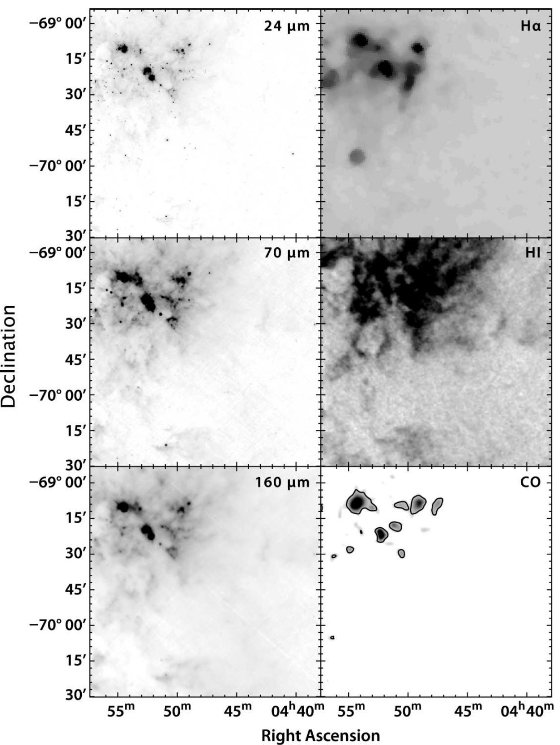

図9.MIPS 3 バンドの画像と Hα, HI 21cm, CO マップの比較。CO の 右下はデータが欠けている。 |

4.1.1.星間ガス追跡天体との比較MIPS 放射 図9には MIPS と Hα, HI 21cm, CO J-1-0 のマップを並べた。最初に 気付くのは MIPS が HI とよく似ていることである。70, 160 μm マップに現 れた広がった放射成分は HI にも現れている。これは、大きいダストがガスとよく 混じり合っていることを示している。Hα と CO は巨大星形成領域に限られ ている。これらの HIIR では 24 μm 放射が HI には見られない鋭いピークを 示している。そこでのダスト温度は ∼ 120 K に達している。 |

IRAC 放射 8 μm マップ は PAH を追跡するが、一般には HI と相関がよい。しかし、星形成領域には 存在しない。これは、PAH がそれらの領域では変成作用を受けていることを示唆 する。 4.2.点源の検出限界表2に結果を載せた。詳細は本文を。 |

|

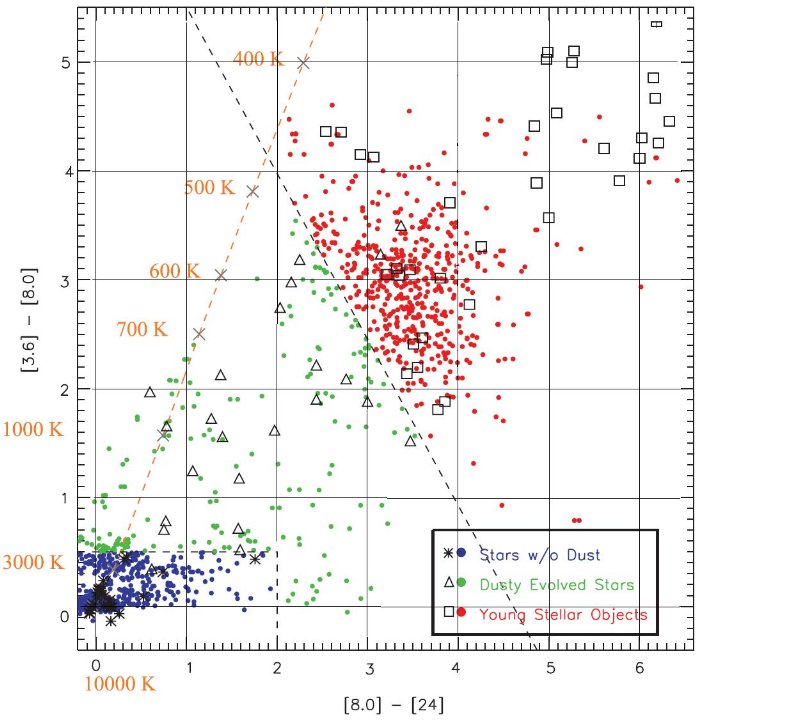

これまでの分類 分類法の詳細は本論文の範囲を越えている。ここでは銀河系の代表天体を使って 粗い分類を行う。Cohen 1993 が IRAS 用に開発したテンプレートを IRAC + 2MASS GLIMPSE 天体の分類に用いた。Whitney et al 2004 は GLIMPSE のために YSO モデルを開発した。Egan et al 2001 はそれらを LMC 天体の分類に用いた。 テンプレート天体 ここでは銀河系テンプレートを用いて、[3.6] - [8.0], [8.0] - [24] 二色図上 で SAGE 天体の分類を行う。この二色図が天体の分離が最も良いからである。 テンプレートは図10で以下のグループにまとめた。 (1) ダストなしの星(主系列星、赤色巨星):アステリスク (2) ダストに囲まれた星(O-,C- AGB星、OH/IR星):三角 (3) YSO(様々な質量と温度、HIIR, クラス I - III 天体):四角 二色図上の境界線 テンプレート天体に基づいて、2色図に次の境界線を引いた。 1.ダストなし星:[8] - [24] < 2, [3.6] - [8] < 0.5 2.ダスト星:[3.6] - [8] < -1.525([8] - [24]) + 7.025, [3.6] - [8] > 0.5 3.YSO : [3.6] - [8] > -1.525([8] - [24]) + 7.025 SAGE 天体 図10に SAGE 天体をこの分類でプロットした。ダストなし星は2グループに分かれて 見えるが、上部主系列星と赤色巨星の分裂であろう。 予備解析だから仕方が無いが、境界付近の分類には疑問符が つく。テンプレートダスト星が YSO 領域に入り込んでいるのも面倒そう。 |

図10.[3.6] - [8.0], [8.0] - [24] 二色図。黒い記号は銀河系のテンプレート 天体で、アステリスク=ダストなしの星(主系列星、赤色巨星)、三角=ダスト に囲まれた星(O-,C- AGB星、OH/IR星)、四角=YSO(様々な質量と温度、HIIR, クラス I - III 天体)である。 黒い破線は分類の境界。オレンジ色破線は黒体のカラー。 色つきの○は SAGE 1175 天体で、青丸=ダストなし星、緑丸=ダスト星、赤丸=YSO。 |

|

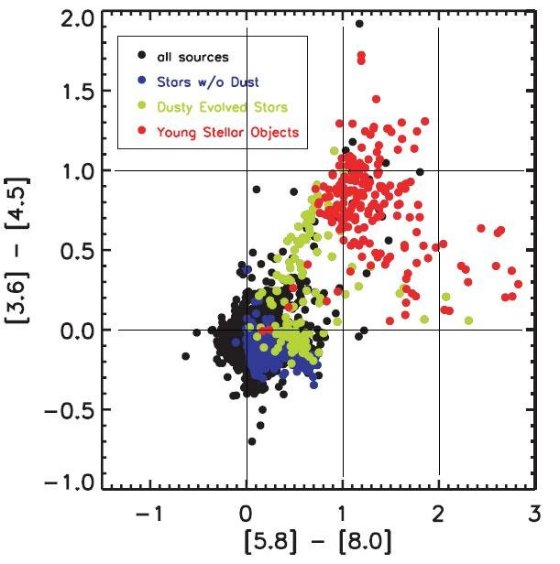

NIR, IRAC 二色図 さらに二つの二色図を図11に示す。図10に載った天体は分類色を付けた。 載っていない(単波長側のどれかで検出されなかった)天体は黒である。 図11左の IRAC 二色図は天体分類の図10と似た並び方を示す。図10と似て カラー温度はダストなし星、ダスト星、YSO の順に下がっていく。MIPS が抜けた ため、ダストなし星の数が増加した。  図11.左:IRAC [3.6] - [4.5], [5.8] - [8.0] 二色図。 | 図11右では NIR と IRAC の組み合わせ二色図を示した。この図でも天体グ ループは比較的よく分離している。左図に較べ、右図ではダスト星と YSO の数が 大幅に減少した。  図11右:NIR + IRAC [3.6] - [8.0], [J] - [Ks] 二色図。 |

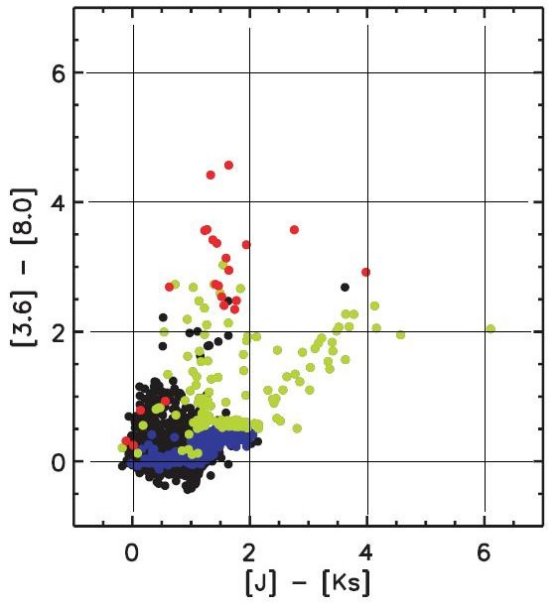

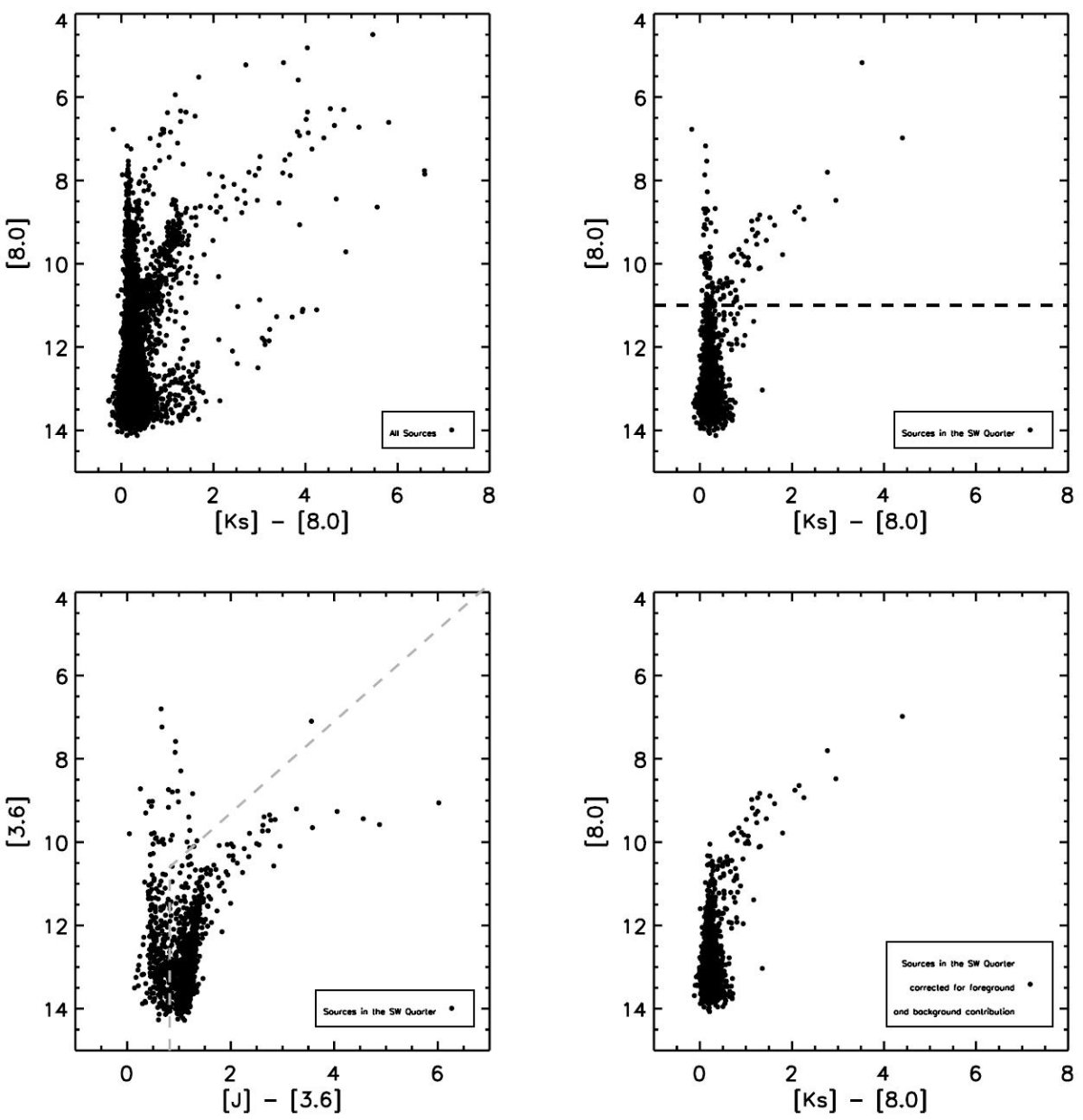

4.3.1.色等級図4 つの色等級図図12には N79/N83 領域の 4 つの色等級図を示す。左上は [4.5] - [3.6-4.5] CMD である。右上は IRAC/2MASS [8] - [Ks-8] CMD で、NIR の追加が如何にダスト効果を 分離するのに役立つかを示している。左下 [8] - [3.6-8] CMD と、右下 [8] - [8-24] CMD は図2の繰り返しであるが、銀河系テンプレートが抜けている。後半 3図の破線は [8] = 11 mag を示す。この線の下はダストなし星の領域である (van Loon et al 1999)。これらの図で斜めの縁は検出限界ラインである。 色等級図の特徴 全ての図に共通するのはカラー=0に沿って並ぶ星でダストなし星の系列である。 うんと明るいのは前景星であろう。図10に入るかどうかで実質的なカットは [24] であったので、右下 [8] - [8-24] CMD には図10の殆どの星が入っている。 |

YSO YSO は4つの図で赤くて暗い領域を占めている。2MASS の Ks を入れると YSO が殆ど消えてしまう事実は SAGE が 2MASS より深く入っていることを示す。 左下 [8] - [3.6-8] CMD と、右下 [8] - [8-24] CMD では、YSO(赤)がダストなし 星(青)、ダスト星(緑)と良く分離している。 ダストなし星とダスト星 右上 [8] - [Ks-8] CMD と、左下 [8] - [3.6-8] CMD とではこの2者が良く分離 している。ダスト星(緑)は2本の枝に分かれている。これが最もはっきり見えるのは 右上 [8] - [Ks-8] CMD であるが、左上は [4.5] - [3.6-4.5] CMD でも、 左下 [8] - [3.6-8] CMD でも判別可能である。二つの枝が等級で分離していることは 質量差を想像させる。明るい方はおそらく赤色超巨星(RSG) で、暗い方は AGB 星 であろう。実際明るい方の枝には Westerlund et al 1981 によるサーベイで超巨星 とされた星が多数含まれている。 |

|

赤色超巨星 これらの明るい赤色星は HIIR にしか存在しない。 それは、図13,14に示すように、N79/N83 領域全体と星形成域を除いた領域の CMD を較べてみれば明らかである。この明るい枝が星形成領域にのみ付随している という事実が、構成星が大質量であることをしさするのである。ダスト星のより 詳細な解析は Blum et al 2006 で行われる。 |

図13. |

非LMC成分の寄与を見るには、LMC から離れた領域の観測が役立つ。しかし、

ここでは N79/N83 領域の南西四半分の解析を行ってみよう。領域の南西境界

に接する半径 0°,41 の円をとる。ここは星形成領域から離れており、

大部分は古いフィールド星で、そこには [3.6] と [8] で 1576 天体が

検出された。

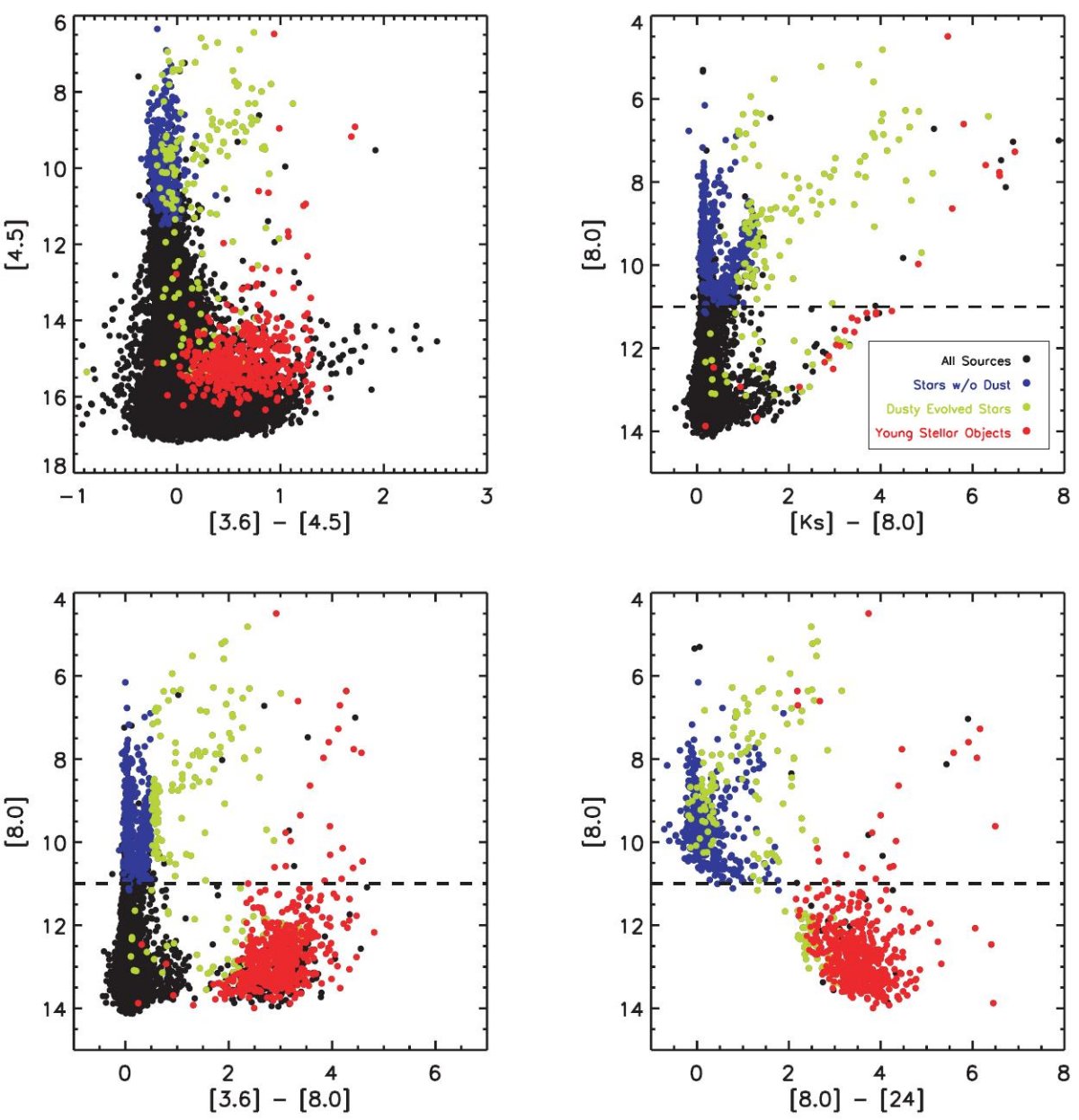

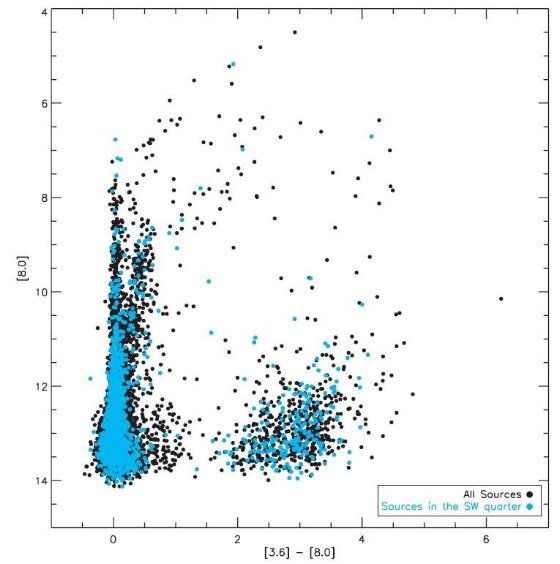

4.4.1.背景銀河N79/N83 領域南西四半分 図13は N79/N83 領域全体の [8] - [3.6-8] CMD である。シアン丸は南西四半分 の星である。図を見ると YSO があるはずの所に多数のシアン丸がいる。 Fazio et al 2004 は [8] < 14.0 mag の銀河が約 900 gals °-2 と評価した。この等級は我々のサーベイの感度に当たる。図13で、[3.6-8] > 1 で 14 > [8] > 10 (YSO 領域) には 219 シアン丸がある。これは、425 °-2 に相当する。この良い(?)一致からシアン丸の殆どは銀河 と看做すのが自然であろう。図2のTaurus 点もこの領域に入ってしまう。 四半分中のYSO 領域内シアン丸の数 219 を 4 倍して、全検出数 7595 で 割ると 876/7595 = 12 % である。 |

4.4.2.前景星SIMBAD 図14の左上 [8] - [Ks-8] CMD は IRAC 4 バンドおよび 2MASS J,H, Ks で 検出された星を載せている。右上は南西四半分について同じ条件で、さらに 先に述べた銀河成分を除いて作った。ただし、IRAC, 2MASS 全バンドで検出の 条件で殆どの銀河は落ちているが。天体の大部分は [Ks-8] = 0 に沿って 並んでいる。これは LMC 巨星と銀河系矮星+巨星の混ざったものである。 [8] < 7 の星を SIMBAD で検索した結果、多くが HD 星であることが判った。 [3.6] - [J-3.6] CMD さらに、[3.6] - [J-3.6] CMD を作ると、低温 LMC 巨星と AGB 星は [J-3.6] > 0.75 の赤い側に伸び、前景星は青い領域に留まっている。しかもそれら は[3.6] > 10 と暗い。それより明るいと、銀河系巨星は赤くなる。図14 左下の破線はその境界である。南西四半分の 997/1296 星は LMC AGB 星であった。 残りの 293 星または 23 % が前景星であり、 320 前景星 deg-2 である。図14右下はこうして前景星も除去した LMC のみの CMD である。 |