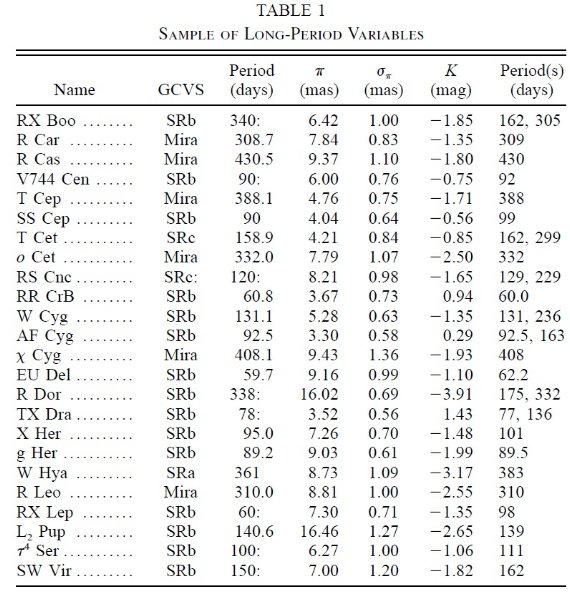

(i).視差精度 0.2 以下。

(ii).ヒッパルコス変光フラグ H6 ≥ 2. M-型矮星を排除。

(iii).ヒッパルコススペクトル型 H76 = M∗ or S∗

ヒッパルコス炭素星は Bergeat, Knapik, Ritily (1998) にある。 (iv).P > 50 d. を GCVS から選ぶ。

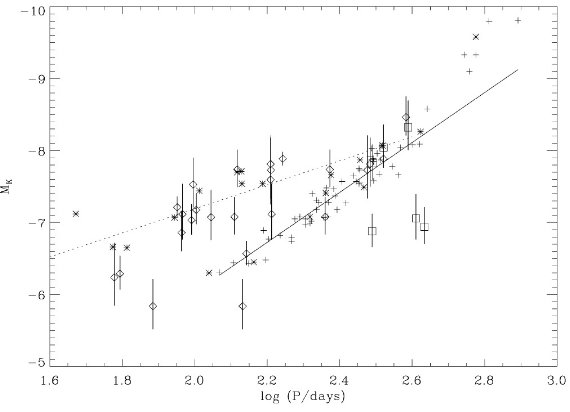

周期

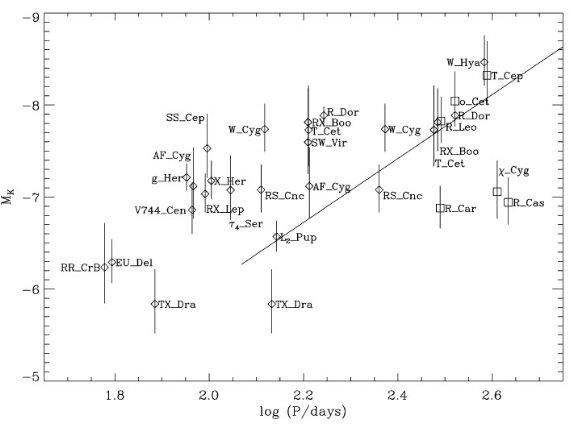

ミラは GCVS から採ったが、他のセミレギュラーの周期は AFOEV と VSOLJ から選んだ。6個、 RX Boo, T Cet, RS CnC, AF Cyg, TX Dra, G Her の周期 は AAVSO から得た。こうして 6 ミラと 18 セミレギュラーを得た。二つの 星が GCVS では SRc に分類されているが、 SRb である。

平均等級

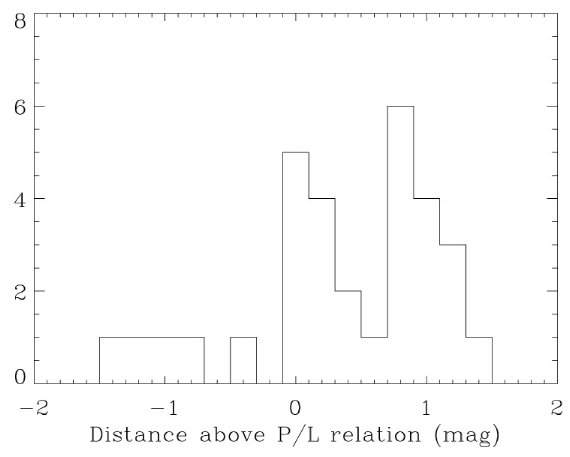

ミラの平均等級は vanLeeuwen et al. (1997) から採った。SRs の大部分は Kerschbaum, Hron (1994)、 IRC カタログ、Simbad から採った。R Dor は Bedding et al 1997, W Hya は Whitelock 1997 のデータを用いた。多くの SRs では単期 観測しかデータがない。しかし、ミラでさえも LMC PLR に対する 一回観測データの影響は 0.26 mag であるから、 SR に対する等級 散らばりの影響は 0.1 mag 程度であろう。

表1.長周期変光星サンプル