KISSとは?

KISS (Kiso Supernova Survey)は、東京大学大学院理学系研究科附属天文学教育研究センター・木曽観測所の持つ1.05m木曽シュミット望遠鏡の超広視野カメラKiso Wide Field Camera (KWFC)を用いて、1時間おきという高頻度で同じ領域を観測することにより、超新星爆発の瞬間であるショック・ブレイクアウト現象を、世界で初めて可視光でとらえようとするプロジェクトです。2012年4月に観測を開始しました。

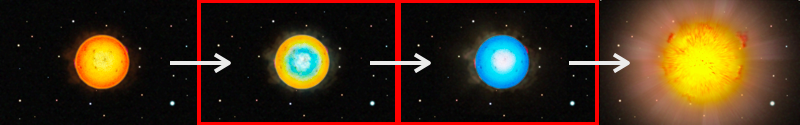

図1: ショック・ブレイクアウトの想像図。左から順に、爆発前の星、衝撃波が星表面に現れ始めた頃の星、ショック・ブレイクアウトにより最も明るくなった時期の星、これまでによく観測されてきた"超新星爆発"、となっています。

超新星爆発とは?

重い星が一生の最期に起こす宇宙最大の爆発現象で、その明るさは10-1000億個の星の集団である銀河にも匹敵します。

ショック・ブレイクアウトとは?

その爆発の瞬間であるショック・ブレイクアウト現象は、理論的には40年前から予言されていたにもかかわらず、明るく輝く時間がわずか数時間以下であるため、これまでに系統的な探査によって観測されたことがありませんでした。これまでの観測は、Swift衛星(X線)とGALEX衛星(紫外線)による偶然の検出による3例のみで、その精度もあまり高いものではありませんでした。

KISSで狙うサイエンス

KISSでは、このショック・ブレイクアウト現象を、世界で初めて系統的に探査し、ショック・ブレイクアウト現象の普遍性の検証や、超新星爆発の元の星の最期の姿、例えば、星の大きさ等の基本的な情報が得ることを目的としています。超新星爆発は、いつどこで起こるかの予想が非常に難しいため、通常、星の最期の姿をとらえることは、 大変難しいのですが、ショック・ブレイクアウト現象の観測により、高い精度での測定が可能となります。KISSでは、木曽シュミット望遠鏡・KWFCで見つけたショック・ブレイクアウト現象を詳しく調べ、より精密な理論モデルを構築することが目的です。そうして構築した、星の最期の姿の理論モデルを元に、今後行われるより大規模な超新星探査(例えば、すばる望遠鏡のHyper Suprime-Cam)で大量に見つかるであろう宇宙初期のショック・ブレイクアウト現象の観測データを元に、宇宙初期の星の最期の姿を調べるとともに、宇宙における星形成の歴史を調べていくことを目指しています。

追観測をお願いしている研究グループ

これまでにお願いしたことのあるもの(常時お願いしているわけではない)を含めて掲載しています。| 研究グループ | 望遠鏡 | 場所 |

| 広島大学 | かなた望遠鏡(1.5m) | 日本・広島県東広島市 |

| 東京工業大学 | 50cm望遠鏡MITSuME(0.5m) | 日本・山梨県明野市 |

| 国立天文台・岡山天体物理観測所 | 50cm望遠鏡MITSuME(0.5m) | 日本・岡山県浅口市 |

| 国立天文台・岡山天体物理観測所 | 188cm望遠鏡(1.88m) | 日本・岡山県浅口市 |

| 国立天文台・ハワイ観測所 | すばる望遠鏡(8.2m) | 米国・ハワイ島 |

| Carnegie Supernova Project (CSP) | Magellan Telescope (6.5m) Nordic Optical Telescope (NOT, 2.5m) |

チリ・ラスカンパナス スペイン・カナリア諸島 |

| Max-Planck Institute for Astrophysics (MPA) | Telescopio Nazionale Galileo (TNG, 3.58m) | スペイン・カナリア諸島 |

| Indian Institute Of Astrophysics | Himalayan Chandra Telescope (HCT, 2m) | インド・ハンレ |

| Sternberg Astronomical Institute, Moscow University | 0.7m望遠鏡 0.5m望遠鏡 |

ウクライナ・クリミア ロシア・モスクワ |

| 台湾中央大学 | Lulin (1m) | 台湾 |