世界で一番高い天文台から見えた銀河の形の起源

世界で一番高い天文台から見えた銀河の形の起源

用語説明

(注1)Paα輝線とは

宇宙には中性水素原子が多く存在します。星形成が活発な領域では、この中性水素は若くて重い(太陽の10倍以上の)星が発する紫外線により電子と陽子に分離されます(プラズマ化)。電子と陽子は再び結合して水素原子に戻る際に特有の波長の光(水素輝線)を放射することから、この輝線は星形成が行われている手がかりとなります。 その中でも最も有名なのは可視光の0.6563μmにあるHα輝線で、アマチュア天体写真などでもよく見かけますが、これは星間塵による吸収を強く受けます。

それに対して、波長が1μmを超える赤外線は星間塵に対して強い透過力をもっています。その赤外線波長にある水素輝線で特に強いのがパッシェンα(Paα)輝線(波長1.8751 μm)です。しかしながら、Paα輝線は地球大気中の水蒸気によって強く吸収されてしまうため、これまで地上望遠鏡による観測はほとんど不可能だと考えられてきました。

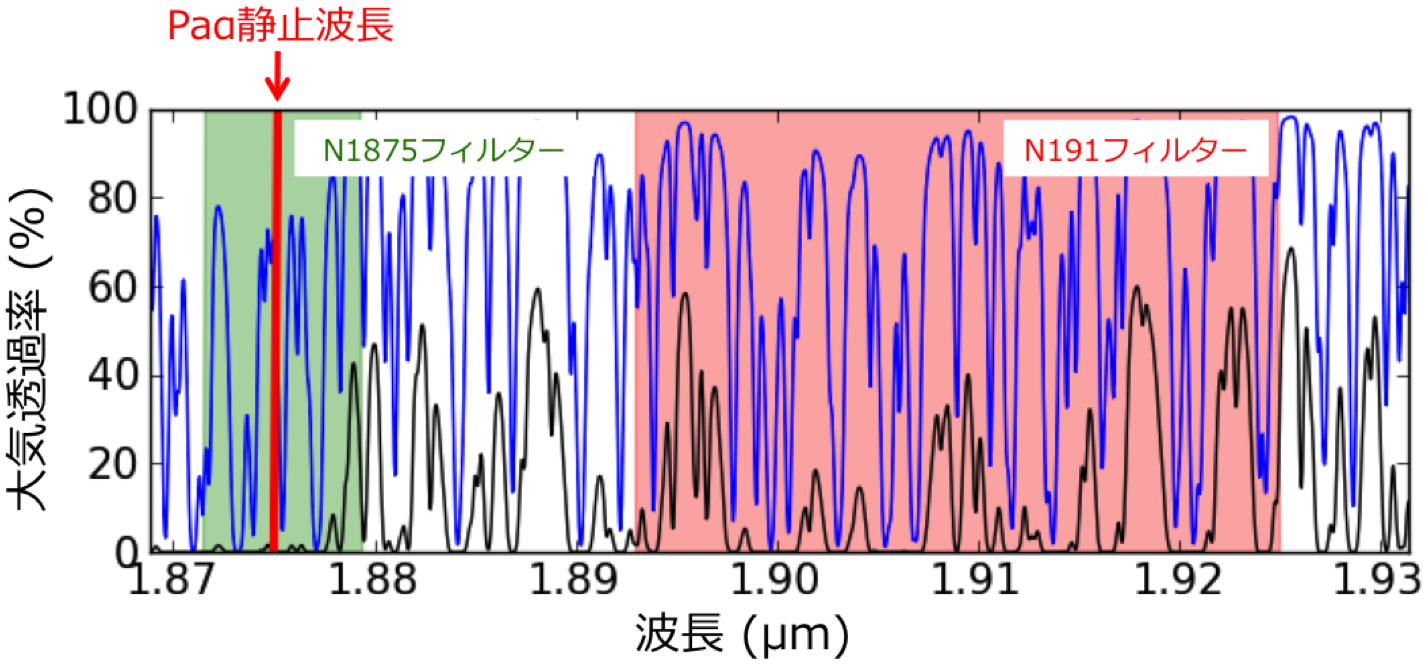

しかし、標高5640mのチャナントール山山頂では、その乾燥した気候と高い標高のおかげで大気中の水蒸気の量が極限まで少なくなっています。そのため、地球大気に吸収されやすいPaαの観測が可能となるのです。(下図)

地球大気の赤外線波長での透過率。青線がminiTAOがあるチャナントール山頂、黒線は他の南米の天体観測所の典型的な値で、赤い線が水素Paα輝線の波長です。今回の観測では、このPaαが宇宙膨張によりドップラーシフトしてより長い波長にずれた爆発的星形成銀河を、ピンクで塗られた波長域を通す狭大気フィルター(N191フィルター)を用いて観測しました。

(注2)楕円銀河と渦巻銀河

銀河には様々な形があることが知られており、その大部分は、渦巻腕が発達した薄い円盤状の渦巻銀河か、ラグビーボールのような楕円銀河の2つに分類されます。 一般に、渦巻銀河には多量の水素ガスがあり、それを原料に活発な星形成活動を行って若い星が沢山存在しています。 それに対して楕円銀河にはほとんどガスがなく、結果として星形成活動も非常に低調で、大部分は軽い、年老いた星で構成されています。

(注3)世界一高い天文台〜TAO計画〜とは

世界最高水準の口径6.5mの赤外線望遠鏡を南米チリ共和国北部アタカマ砂漠のチャナントール山頂(5640m)に建設し、ダークエネルギー、銀河・惑星系の起源の謎などの天文学の最新トピックスの解明のために集中的に観測を推進することを目指すもので、 東京大学大学院理学系研究科天文学教育研究センター(天文センター)が、同天文学専攻及び多くの大学、国立天文台などからの支持・協力を基に進めているプロジェクトです。現在は、口径1mのパイロット望遠鏡が建設され、本格的な科学観測を行っています。この望遠鏡は2011年に世界一高い天文台としてギネス記録に認定されました。