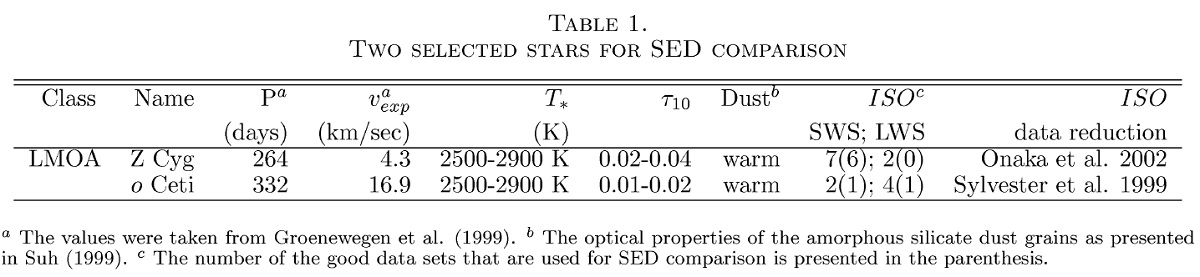

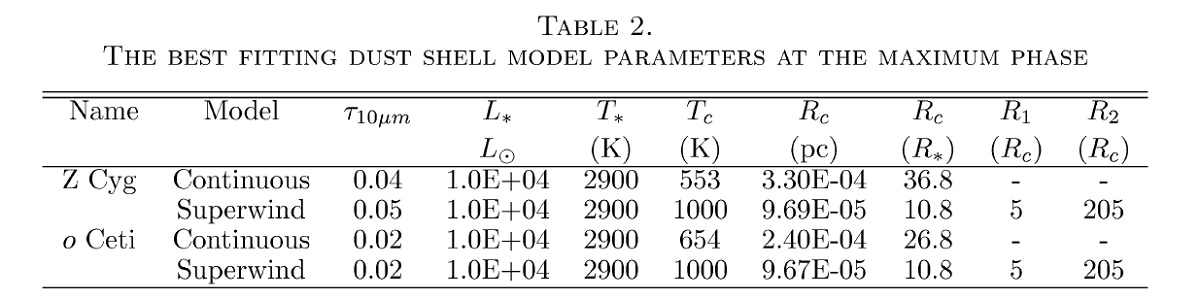

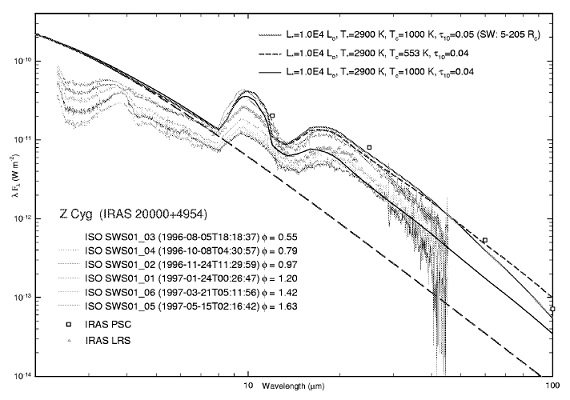

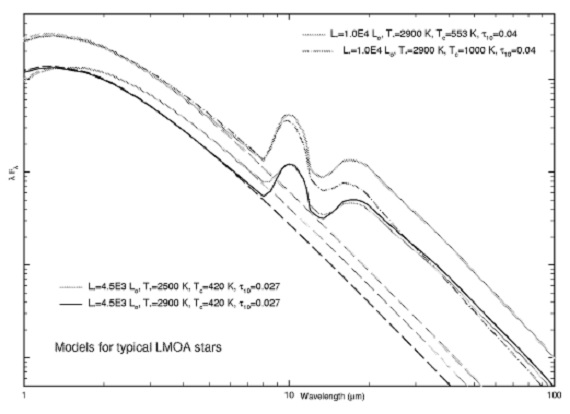

図1.モデルSED の例

中心星

光度は SED レベルを上下させるだけで重要ではないが 104 Lo とした。星 SED は黒体とし、温度は 2500 - 2900 K を調べる。

オパシティ

半径 0.1 μm のグレインを仮定し、非晶シリケイトのオパシティ関数は Suh (1999) から採った。

シェルパラメター

連続密度分布は逆二乗型を仮定する。外側半径 Ro は内側半径 Rc の 10000 倍とする。数回の試行で、最適な Tc (と Rc) が決まる。Tc はダスト形成 (凝結)温度であるとは限らない。

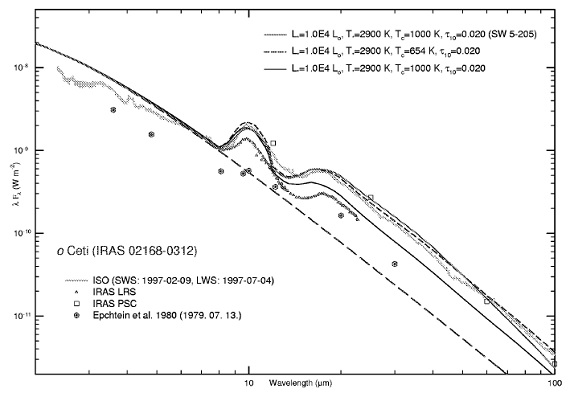

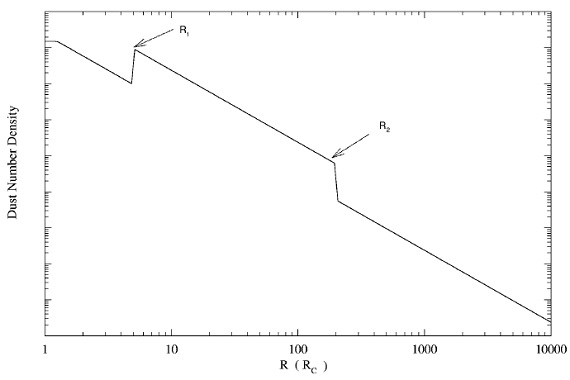

図2.密度超過帯の例

図1=モデルSED

図1にモデルSEDを示す。

超星風モデル

熱パルスがマスロスレートに大きく影響するなら、ダスト密度分布は 逆二乗則から外れる。図2は我々が用いる密度分布である。密度超過帯は、 帯の内側と外側の半径 R1 と R2, 帯上での密度増幅率で特性付けられる。 詳細は Suh, Jones 1997 を見よ。