| 中・低質量星は赤色巨星期に大量の質量を放出する。その強い星風の物理 機構はよく分かっていない。標準モデルでは脈動が大気を押し広げ、そこに 形成されたダストに働く輻射圧が星風を駆動する。この論文ではヒッパルコス カタログから取った近傍の RGB 星を用いて、星風の発生を調べる。我々は 星の脈動周期が 60 日に達すると、ダスト形成が急激に起こることを見出した。 これは、星が第1倍音脈動モードへと転移する時期と一致する。 星のエネルギースペクトルは質量放出率がこの時に急激に増大することを 示す。それは、彩層駆動星風の約10倍に達する。 |

ダスト放射は周期と振幅の

双方に強く相関する。これは脈動が放出の引き金で、放出率を決定することを

示唆する。ダスト放射は光度とあまり相関が無く、ダストに働く輻射圧は

質量放出率にあまり関係ないことを示す。

(周期光度関係と矛盾? ) RGB 星は一般にはダスト形成を行わ ないようだが、 AGB 星では普通に見られるようで、TRGB より明るい AGB 星 では普遍的に見られる。我々は強い星風の発生は質量放出に段差を生み、 それは脈動で引き起こされると結論する。放出率が大きく変わる第2の遷移は 基本振動が始まる周期が 300 日の付近である。 |

|

質量放出の標準理論 質量放出の標準理論では、RGB および早期 AGB 星は表面磁場が起動する星風 (Dupree et al 1984)を持つ。その先では、脈動が物質を星表面から浮かび上 がらせ、そこで冷えたガス中にダストが形成される。ダストに働く輻射圧がダスト を星から引き離し、ダストとガスの衝突による力学的結合は星周層全体を放出 させる。(Winters et al 2000). ダストは星からの輻射を再処理して中間赤外 へと変える。その結果、質量放出率は (K-25) のようなカラーに結びつく。 ダストだけで星風駆動は無理 多くの研究が質量放出率と星風速度の両方が光度に結びつくとしている。 Woitke (2006) は高酸素星ではダストの星輻射吸収が星風駆動に不十分であることを 示した。現在では大きなダストの散乱が運動量転化の最大要因 (Hofner 2008, Norris et al 2012) と考えられている。これは、銀河初期の AGB 星によるメタル量増大に関して大きな意味を持つ。もし、大きなダストで光学的に 厚い外層が dM/dt ≥ 10-8 Mo/yr の強い質量放出に必要ならば、 低メタル星は簡単には質量放出が行えない。しかし、この予想と違い、最も 低メタルの星にさえ、巨大なダスト形成が観測 (Sloan et al 2010, McDonald et al 2011b, Sloan et al 2012) されている。 大規模星風のメカニズム しかし、それらの研究は質量放出が確定している明るい星に対するものである。 低メタルで進化の進んでいない星ではダスト形成による星風駆動が不可能な ことは、 (モデルの話?観測の話? ) |

強い質量放出がダスト形成よりも脈動によって開始されることを示唆する。

(これも前節の標準モデルとどう違うのか不明。) AGB 星は進化に連れて周期と振幅の双方で増大して行き、膨張し、質量放出する。 Vassiliadis, Wood 1993 のモデル計算(?)はこの光度上昇と放出率増加との 相関を示した。 (同一質量の星の進化系列なのか?) その後の観測とモデル計算(Groenewegen et al 1998, Winters et al 2000, Groenewegen et al 2009, Uyenthaler 2013)は、完成した形態の脈動で強化 されダストで駆動される星風には P > 300 d が必要であることを明らかに した。その結果、質量放出に関する研究の大部分はそれらの長周期変光星に 集中した。 P < 300 d でも? しかし、 Glass et al. (2009) はバーデの窓の星について、 P = 60 d でダスト 形成が増加することを発見した。これより長周期側 P = 300 d までは、赤外 超過が [Ks-24] = 1.5 で平坦であり、 P = 300 d でもう一つ鋭い赤外超過 のジャンプ ( Boyer et al. (2015) ) が認められる。これら、[Ks-24] の鋭い ジャンプ、[Ks-22], [Ks-25] でも同様だが、は P < 300 d でも脈動周期 がダスト形成量に大きな影響を持つことを示唆する。 近傍短周期 AGB 星の研究 本論文ではヒッパルコス距離 ( van Leeuwen (2007) ) が分かっている近傍短 周期 AGB 星を調べる。我々は周期と質量放出との関係を調べ、脈動が強い 星風の潜在的発生源であると看做す。 |

|

データ選択 まず、ヒッパルコスカタログから d < 300 pc の 560 星 ( van Leeuwen (2007) ) が選ばれた。それらの大部分は MacDonald et al. (2012) により、光度 L と有効温度 Teff が決められている。選択制限は L > 680 Lo, Teff < 5000 K とした。L = 680 Lo は星周ダストによる赤外超過が 初めて見える明るさである。明るい星の幾つかは MacDonald et al. (2012) が用いたサーベイで非飽和測光を欠いているため、最初のリストから外されて いた。それらヒッパルコスカタログから抜けていた明るい星 MKs < 0 (見かけ等級じゃないのか?) を手作業で補足した。CW Leo は可視で暗いため、ヒッパルコスカタログから 抜けているが、300 pc 以内でそういう星はこれくらいであろう。 (つまり、ヒッパルコスの対象星リストは 明るい星は完全網羅と考えてよい?それはVで何等?Ks にしたら? ) この星を加えれば、300 pc 以内の L > 680 Lo 星のほぼ完全なリストを得 たと考える。 (でも非公開) 中間赤外等級 これ等の星の赤外等級は 2MASS と WISE から得た。[Ks-22] はダストの 柱密度指標と看做せる。明るい星では WISE 等級は不正確になる。IRAS F25 > 115 Jy の天体の明るさは WISE 等級と大きく異なる。これらの星に対し ては IRAS フラックスの内挿値を用いた。HIP 113249 は IRAS F12 が無いので F25 = F22 と仮定した。 変光周期 変光データは次の3つから得た。 (1) Tabur et al. (2009) 可視光で明るい V < 9 mag, P < 300 d 星の大部分がフーリエ分解周期 と振幅を与えられている。最大振幅に対応する周期をその星の代表周期とする。 |

(2)

Watson (2006) VSX からの V バンド peak to peak 振幅と周期。この振幅は通例 Tabur09 より ずっと大きい。 ("due to addition of harmonics and and variability on timescales of P > 300d" とあるが意味不明。) (3) Samus et al. (2006) GCVS サンプル。 最終サンプルには 519 星が残った。リストにはヒッパルコス距離、少なくとも 一回の変光記録、[Ks-22] が載っている。また、ヒッパルコス距離のない GCVS 星だが [Ks-22] がある星は残した。それらの星は WISE の感度限界を考慮して Ks < 9 mag のものに限定した。 メタル量 Taylor, Croxall (2005) によれば、サンプルの大部分は太陽メタル量からファクター2は離れていない。 そのため、サンプル星は殆どが酸素過多である。炭素星としては U Hya と RT Cap がサンプルに含まれる。S型星は含まれない。 質量放出率 [Ks-22] から質量放出率への変換には、 Siebenmorgen et al. (1994) ダストモデルを使った。これは十分に高い効率でシリケイトダストが形成され、 Si 存在量を 10 mil と仮定している。星風速度は 10 km/s である。この [Ks-22] カラーから質量放出率への変換は van Loon (2007) による近傍星の質量放出と合致する。ただし、様々なファクターがこの結果の 精度に影響する。 |

|

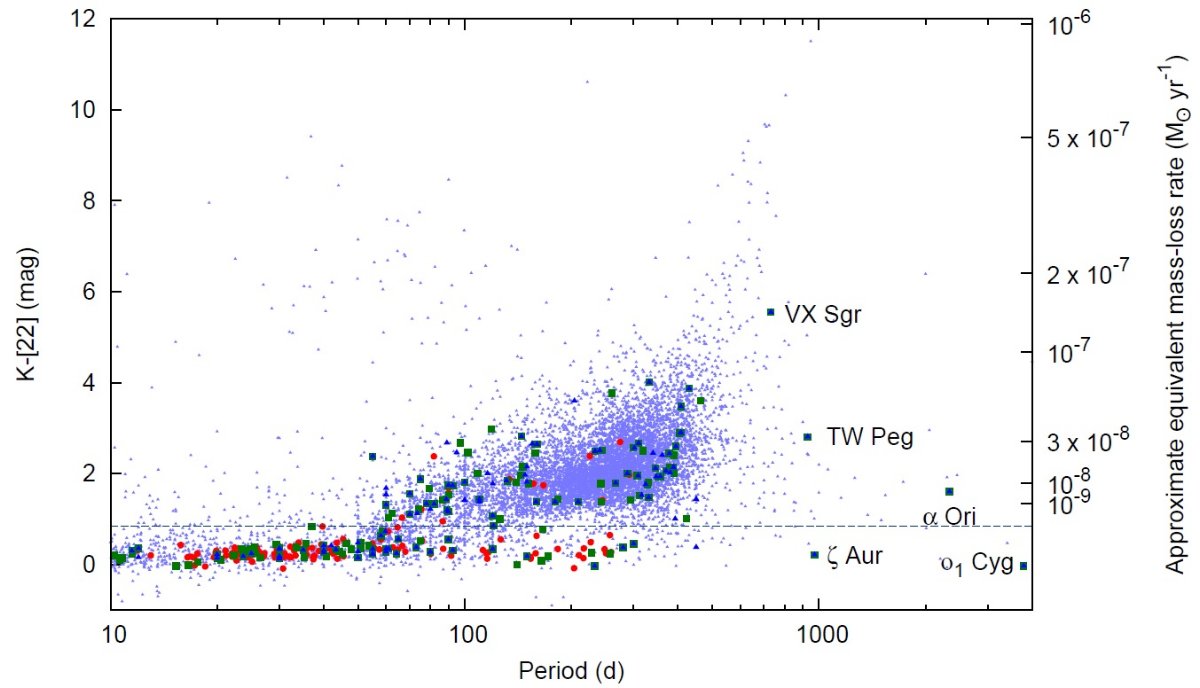

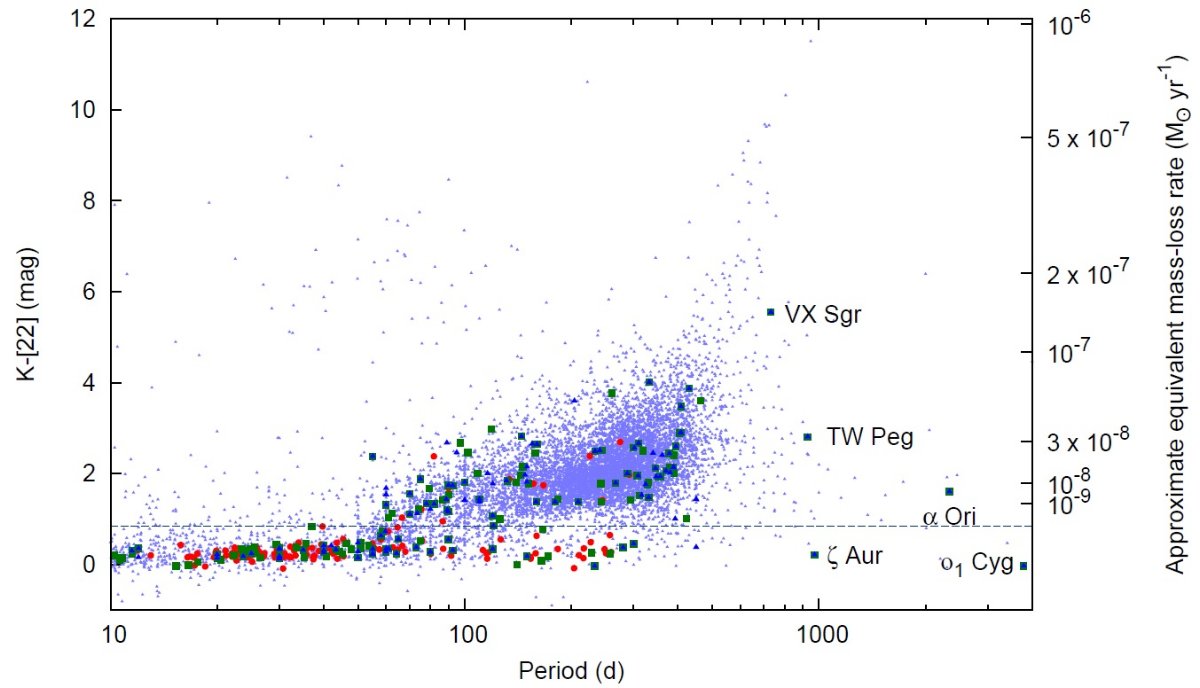

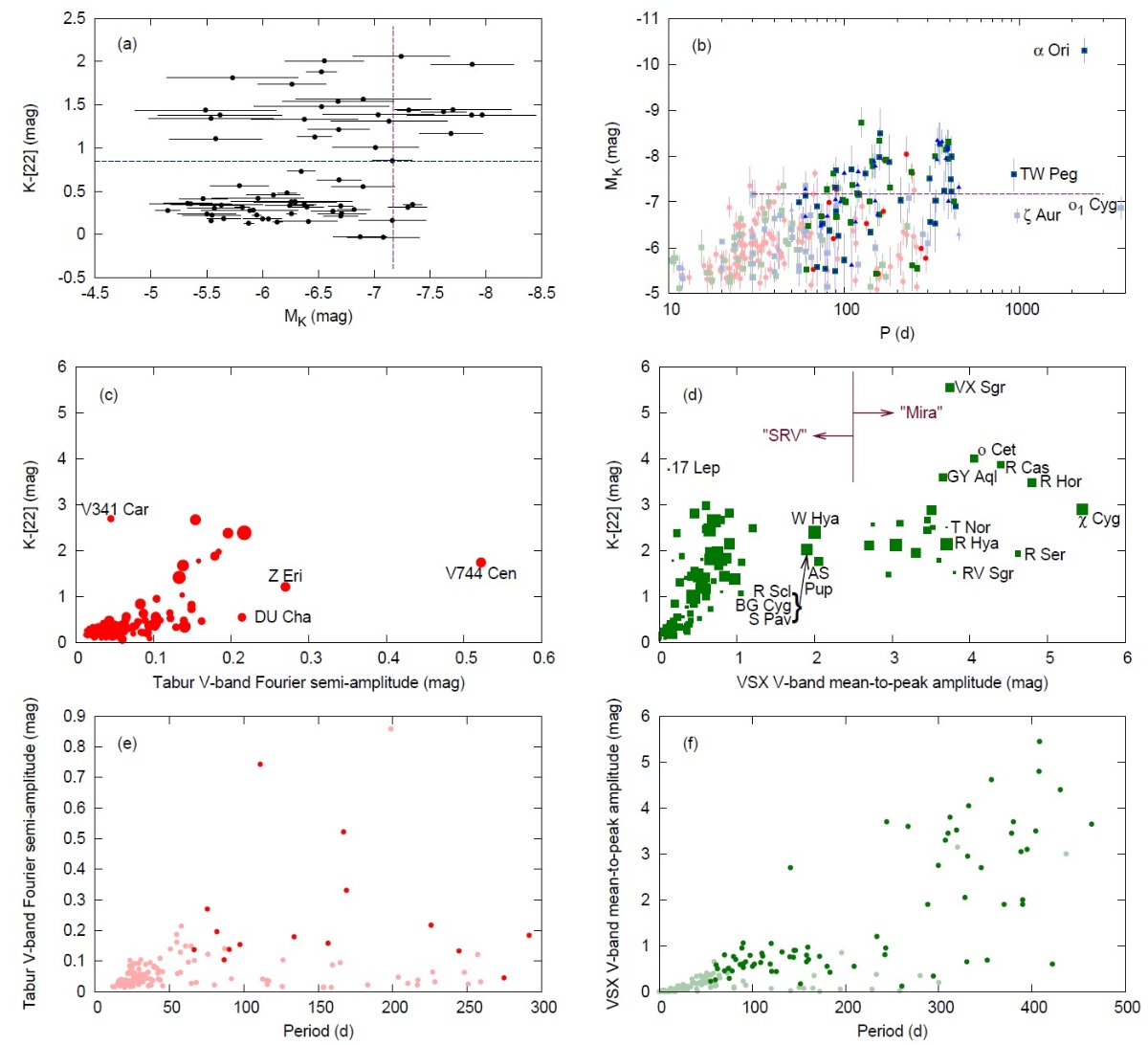

周期とダスト超過の関係 図1から、変光周期が Glass et al. (2009) の発見した P = 60 d を越すや否やダスト形成率が上昇を開始することが 分かる。この第1ジャンプの後、P = 120 d まで、ダスト超過量と ダスト超過を示す星の割合は共に増加していく。その後 P = [120, 300] d ではダスト超過は平坦部を示し、その先再び上昇を示す。 [Ks-22] ≥ 4 mag の星 ヒッパルコス 519 星サンプル中 P > 500 d, または [Ks-22] > 4 の星は超新星 (αOri) か、既知の連星である。質量放出が大きい星 では SED ピークが 22 μm より長波長側に移るため、[Ks-22] カラーは 飽和してしまう。 (どんな論理か理解できない。) しかし、ここでリストされた最も極端で [Ks-22] ≥≥ 4 mag の星はこの 高放出率星のグループに属するに違いない。 P >> 60 d なのに、 [Ks-22] < 0.85 mag の星 かなり多くの星が P >> 60 d なのに、 [Ks-22] < 0.85 mag で ある。図2bの周期光度関係を見ると、それらの星の多くは TRGB より暗い。 (図2b のどこを見るのか?) 一方、赤外超過のある星は TRGB の上下に平等に分布する。 (図2a のことか?この図から何が導かれる?) TRGB より上では 93 % に赤外超過が見られる。残りの 7 % の殆どは P < 60 d であり、 おそらく距離の不定性の大きな RGB 星であろう。これは、ダストに埋もれた 星は殆ど又は全てが AGB 星であり、RGB 星はダスト形成をあまり又は全く 行わないことを示唆している。 (ダスト形成は TRGB より上の AGB 星と 断定しているのだろうか?そこまで踏み込める証拠があっただろうか?) 図2c, d = 変光振幅と [Ks-22] カラーとの関係 変光振幅と [Ks-22] カラーとの関係は図2c, d に明らかである。 Tabur et al. (2009) のサンプルも Watson (2006) の VSX サンプルも、両方とも振幅が [Ks-22] カラーに強く相関すること を示す。しかし、VSX データではこの関係が δV = 1 mag あたりから 崩れる。これはミラと SR を分ける δV = 2.5 mag の区分より低い。 図2d を見ると、δV = [1, 2.5] mag の星の多くは、変光が非常に規則 正しく、 SRa = 規則的変光 SR に分類できる。振幅と [Ks-22] カラーの間の 相関は δV = 3.5 mag で再び現れる。 |

δV = 1 - 3.5 mag のギャップ 図2d の 振幅と [Ks-22] カラーの間の相関は δV = 1 - 3.5 mag にギャップがある。というか、[Ks-22] カラーはその間、平坦である。その原因は 図2e, f の周期振幅関係を調べると分かる。(f)を見ると分かるように、P =100 d までは振幅は周期と良い相関にある。しかし、 P = [100, 300] d では 相関が悪い。そこでは δV > 1 mag の星は殆どない。同じことは Tabur et al 2009 データでも言える。VSX データでは相関は (P, δV) = (300, 3) から再び再開する。[100, 300] 日のこの途切れ目は、この時期多く の星が第1倍音期のセミレギュラー変光から基本振動のミラ型変光へと移行す る、 Boyer et al. (2015), Wood (2015), 、ことに対応する。 [Ks-22] > 0.85 [Ks-22] > 0.85 のダストを形成する星はダスト駆動星風が期待され、 そのためにダスト放出率と光度の間に相関が存在するはずである。しかし、 図2(a) を見ると、TRGB 光度の上下に大きな散らばりが存在する。これらの 星のメタル量は似ており、95 % の星のメタル量は [Fe/H] = [-0.3, 0.3] Taylor, Croxall 2005, である。また二つの炭素星、ドレッジアップ中の C/O = 0.9 を除いて、 C/O = 0.4 付近である。与えられた光度を持つ星の 間で、考え得る最大の違いは星質量である。これは 0.53 - 8 Mo という 大きな範囲に渡る。しかし、初期質量関数、宇宙時間では最近に太陽近傍での 星形成率が低かったこと、恒星進化の最終末期に急増する放出率などから、 太陽近傍での質量放出星の質量分布は実際には [0.7. 1.4] Mo に集中 Basu, Rana (1992), Aumer, Binney (2009) する。 しかし、期待される質量放出星パラメタ―の一様性とは逆に、観測された (図2a)ダスト放出星の光度はファクター10に亘る。光度と赤外超過の 間に何の相関もない。 周期が一番はっきりしてる 図2の様々なプロットから、明るい星も暗い星もダストを形成し、従って 光度は AGB 星のダスト形成に関して主要因ではない。脈動振幅と ダスト形成率には相関があるが、小振幅脈動星も大振幅脈動星もダストを作 る。図1に示されるように、光度、周期、振幅の中でダスト形成開始を最も はっきり告げるのは周期であった。 |

|

P = 60 d ダスト形成の意味は? P = 60 d が大規模ダスト形成の開始であることは、最初にバーデの窓で見 つかり、次に LMC で定性的に確認された。本論文は同じことが太陽近傍でも 起きていることを見出したものである。残る問題は、ダスト形成が周期と共 に階段関数的に変化するのか、それともそれ以前に確立していた星風中で 単にダストが形成されたことを意味するのかということである。 境界上の星 Groenewegen (2012) は VY Leo, [Ks-22] = 0.465, dMg/dt = 数 10-9 Mo/yr, を McDonald et al(2015) は EU Del, [Ks-22] = 0.729, dMg/dt = 数 10-8 Mo/yr, を調べ た。EU Del がやや低メタル [Fe/H] = -0.27 dex. らしいことを考えると、 これらの質量放出率は、我々の質量放出率から [Ks-22] カラーへの変換、 と同程度と考えられる。これはまた、ダスト/ガス比が 60 d に近づくときには あまり変化しないことを示唆する。また、ダスト形成効率は粗く言えば、 [Ks-22] = 0.85 の前後で同じである (理解できない。) 脈動で放り出す? Moser et al 2013 は脈動周期と振幅の関係をフィットした。それによると、 P = 60 d で脈動の加速度が重力を越える、つまり外層部を大気外部に抛り 出す事が可能となる。ただし、注意すべきは、彼らの解析には恒星温度変化が 考慮されていない。 脈動第1倍音モードがダスト形成を開始させる? これまで、P = 60 d からダスト形成が始まると述べてきた。しかし、全ての 星でそうなるわけではない。ダスト星の光度が TRGB の両側に亘っていることは それらが AGB 星であることを示唆する。 (ダスト星光度分布に TRGB で段差があると 論理が強いが、上の議論は無効。) しかし、RGB 星と AGB 星の表面条件は非常に似ている。マゼラン雲における観測 Soszynski (2009) は RGB 星が第2倍音と第3倍音で脈動しており、第1倍音ではないことを示した。 既に示したように、太陽近傍の進化した赤色巨星は大部分が現質量 0.7 - 1.4 Mo で、初期質量 0.8 - 1.4 Mo に相当する。P = 50 - 80 d は 0.8 - 1.4 Mo の AGB 星が第1倍音 (Wood 2015 図10の系列 C') に移る遷移時期の周期である。 Boyer et al. (2015), が注意したように、第1倍音脈動がダスト形成に必要なのかも知れない。 |

メタル量の影響 マゼラン雲のやや低いメタル量、[Fe/H] = -0.3, は脈動モードの遷移を少し ずらす。同一の質量と光度に対して、[Fe/H] = 0 星の半径は -0.3 の星より 15 % 大きい、Dotter et al 2008。これは金属線と分子線オパシティの増加 が原因である。その結果密度は 44 % 低下する。P ∝ √ρ なの で Catelan, Smith 2015、[Fe/H] = 0 星の P は [Fe/H] = -0.3 星の P に較 べ 22 %、または (P = 60 d 付近で)13 d 長くなる。 ダスト形成には、半径、 表面温度など、他のファクターも大きく影響するであろうから、メタル量の 大きく異なる環境での観測が望まれる。 まとめ P = 60 d 付近でのダスト形成開始付近において、ダスト超過と光度に相関が ないことはダスト駆動が重要な要素になっていないことを意味する。しかし、 これは後期には重要になるかも知れない。こうして我々は以下の結論を得た。 (1)強い星風の開始は P = 60 d からである。 (2)P ≥ 120 d の AGB 星では大量のダストが形成される。 (3)AGB 星では その時に強い質量放出が始まるが、 RGB 星ではそうでない。 (4)VY Leo と EU Del の観測はこれが質量放出率の増加であり、ダスト形成 の増加ではないことを示唆する。完全に証明されてはいないが、これは脈動が、 ダスト駆動無しに、大気最外層を星から放り出すことと関係する可能性がある。 (5)この初期ダスト形成期には、脈動周期と振幅が質量放出率を決める。 星周 CO ラインの観測が脈動の性質、質量放出率、最終速度の関係を決めるのに 有用かも知れない。 (6)我々のデータは以前に指摘された P = 300 d から質量放出率が増加する 現象を支持する。これは星が第1倍音から基本振動へと移ることに対応する。 |