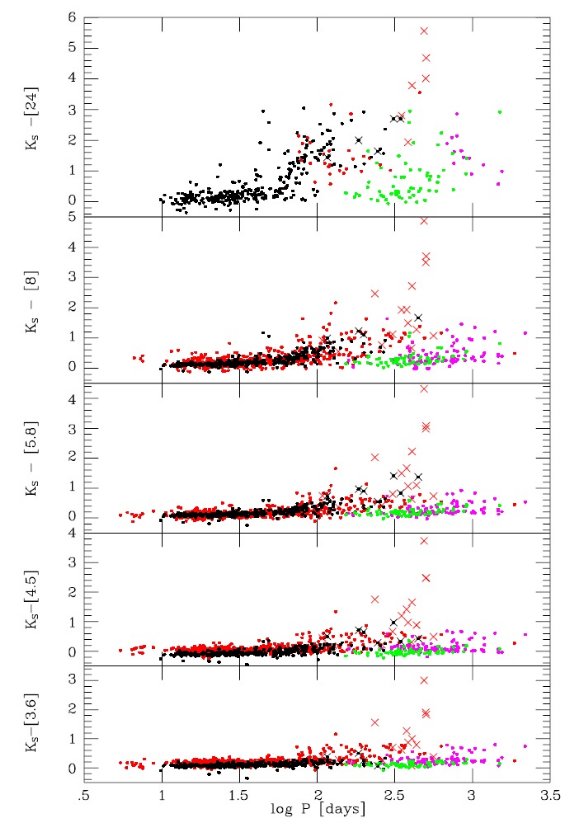

図1.log P - m[スピッツアー]図。赤点= LMC セミレギュラー。赤バツ= LMC ミラ。マゼンタ点= LMC 補助長周期星。黒点= NGC 6522 セミレギュラー。 黒バツ= NGC 6522 ミラ。青バツ=近傍M型ミラ。青プラス=近傍 C 型ミラ。 LMC では [24] は感度限界、NGC 6522 では [3.6], [4.5] がサチュレイション効果。

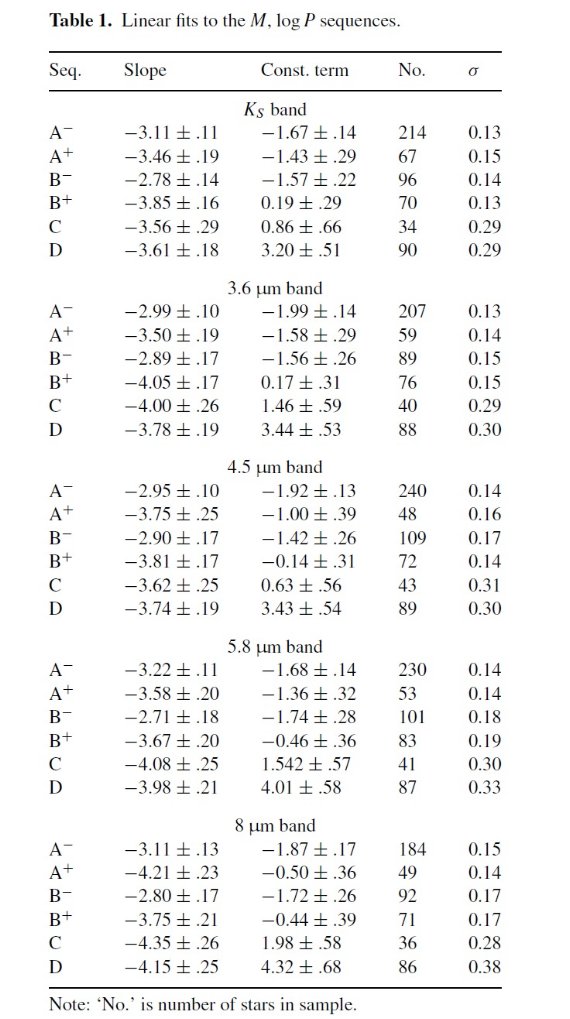

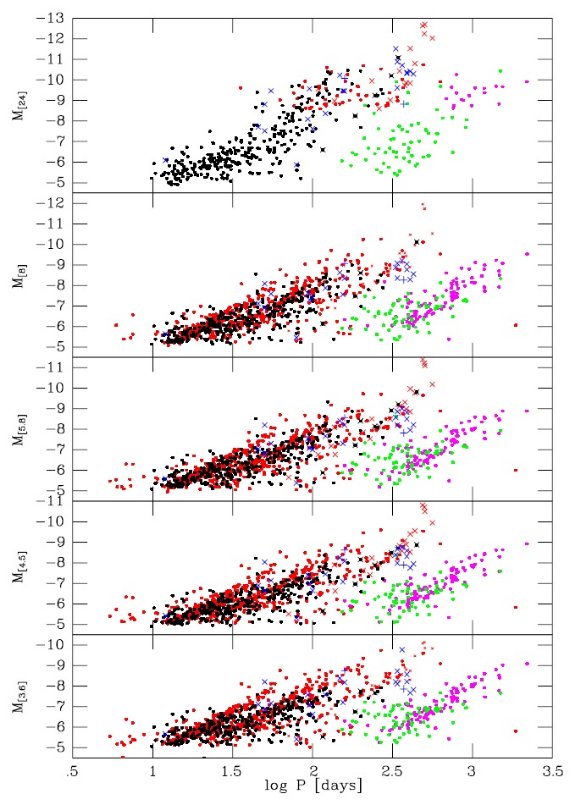

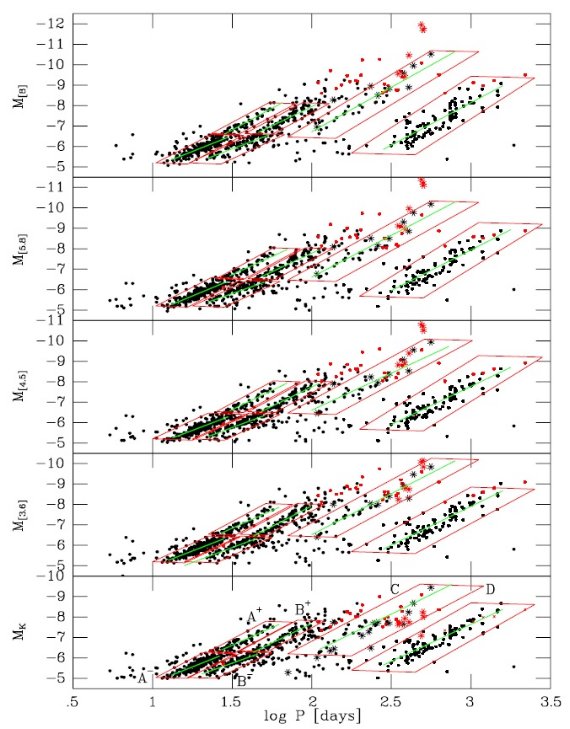

図2.LMC星の IRAC および 2MASS の M - log P 関係。 J-Ks カラーから 判定して、 黒点= O 過多、赤点= C 過多。アステリスク=ミラ。直線フィッ トに使用した範囲(O過多星のみ使用)を赤枠で囲った。フィット線の係数は表1.