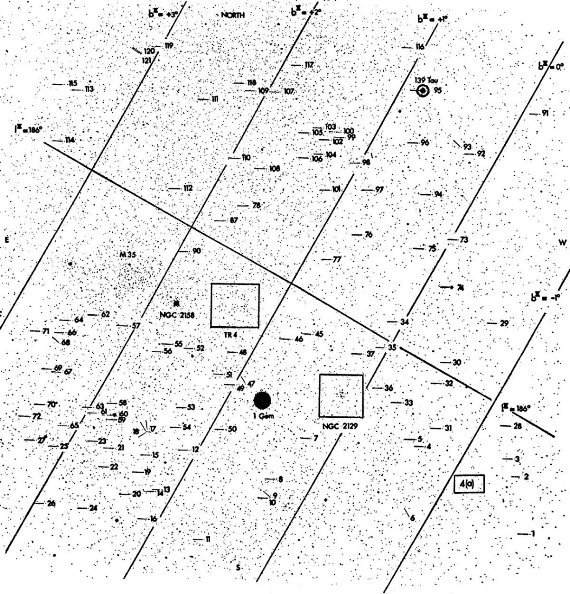

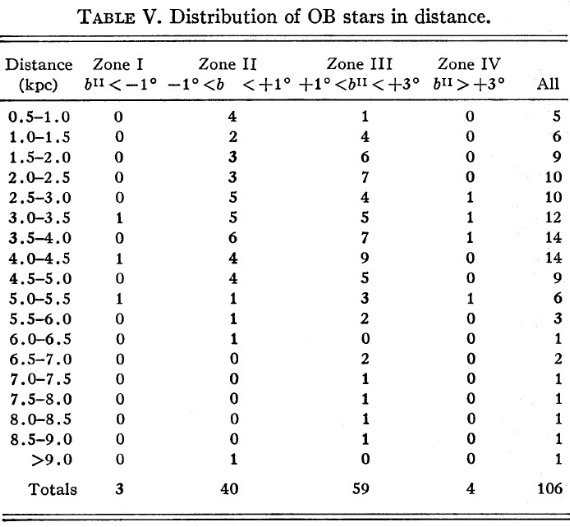

表5.OB 星の距離分布

OB-星の距離

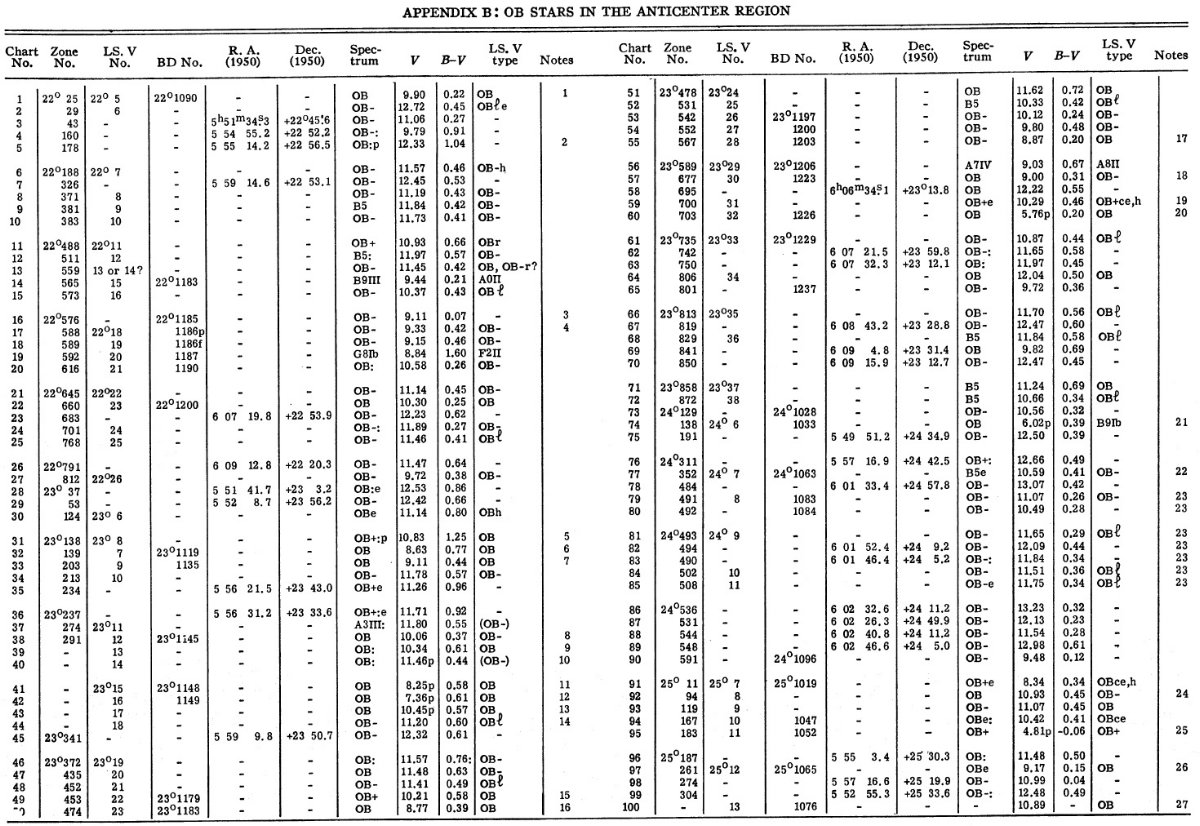

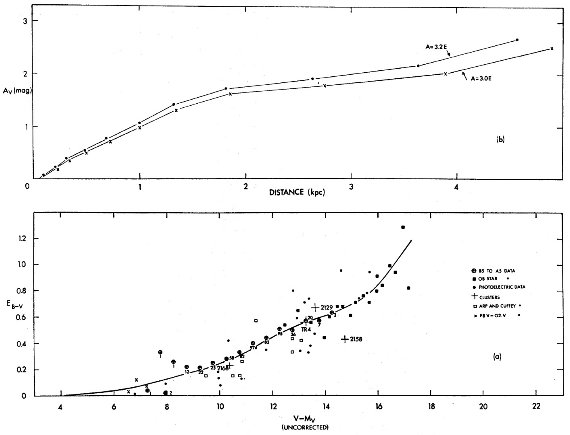

付録Bにある OB-星の大部分については、表4にある絶対等級を用いて、距離

を求めた。星間減光の補正は前節に述べた E(B-V) に R = Av/E(B-V) = 3.2 を

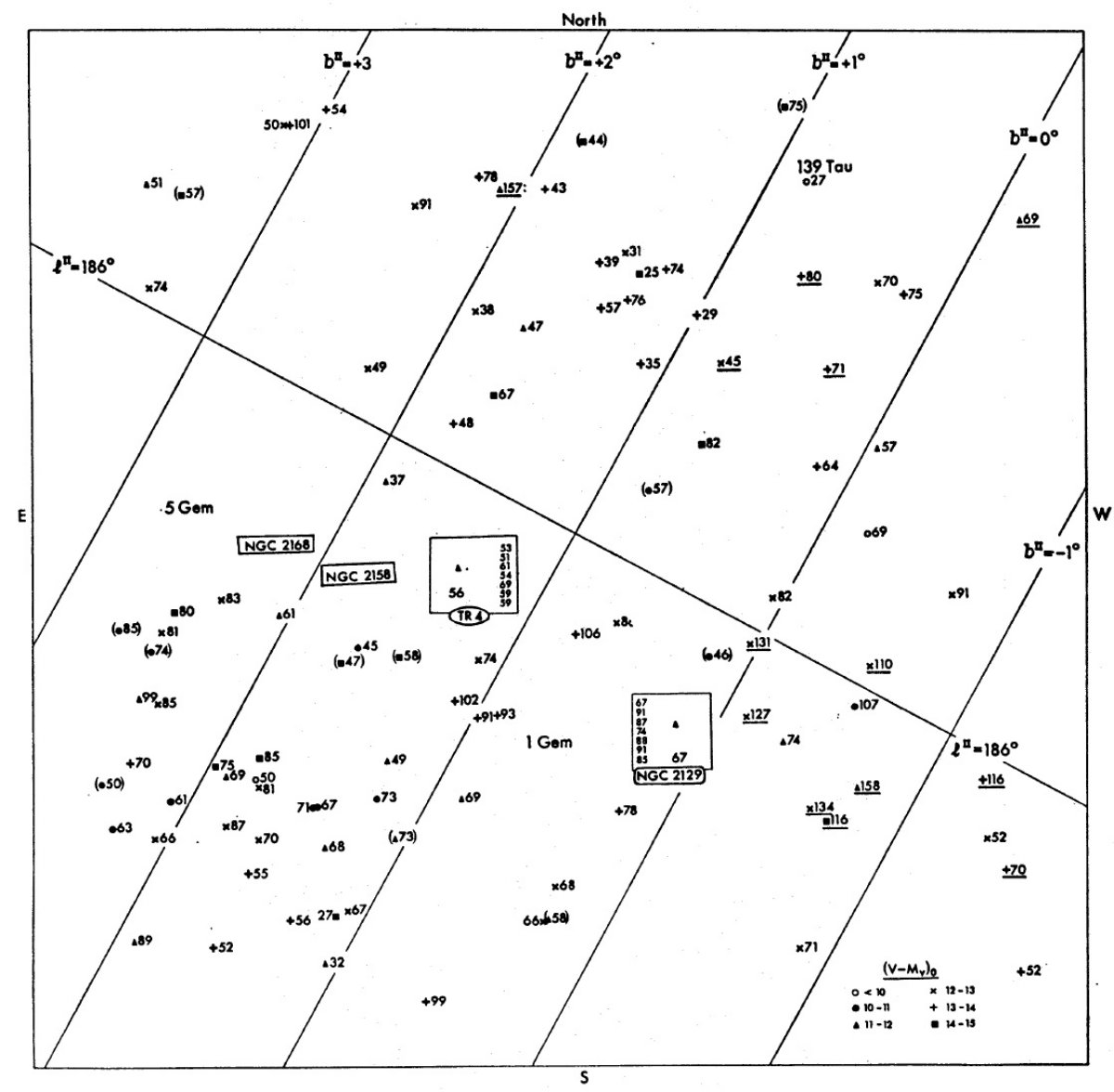

仮定して行った。表5には l = 186 で銀緯を4つの帯に分けて 106 OB 星を

距離グループに分けた結果を示した。

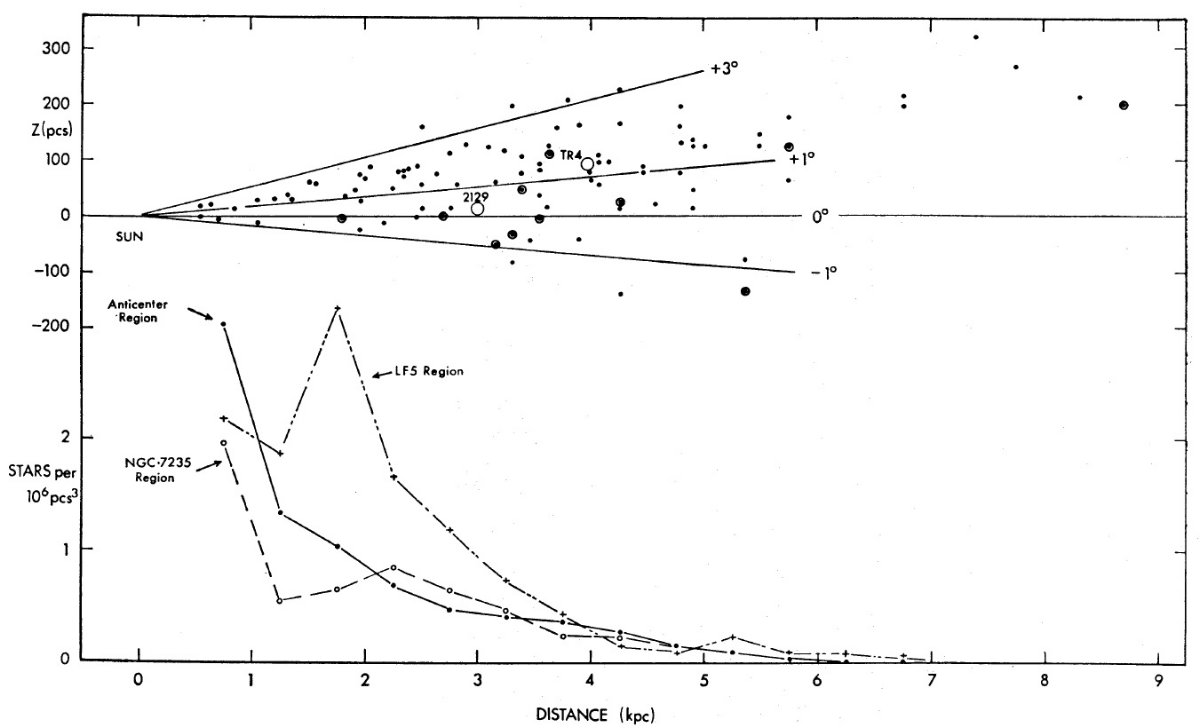

83/106 星は 0 > z > 200 pc で銀河面の北側に存在する。この偏りは

図8にも示されている。 OB 星の大部分が +1 > b > +3 に存在する。

ここで見ている星は明らかに銀河面の北側、厚さ 150 pc の層を成している。

この分布は Hardorp, Theile, Voigt 1965 の LS.V カタログにも現れている。

これらの星の多くは I Gem アソシエイションに属している。

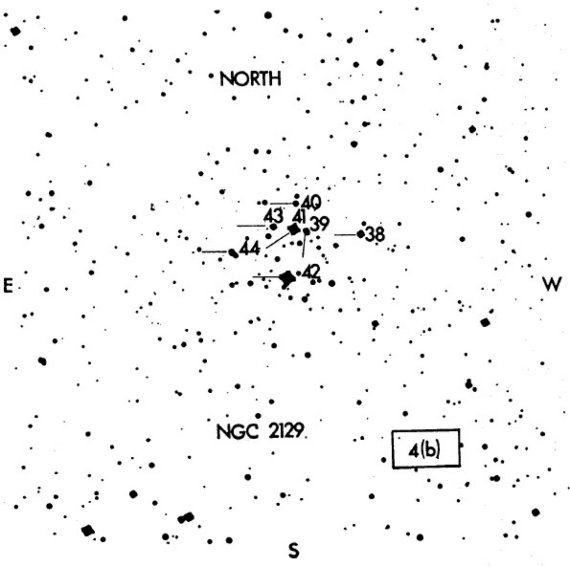

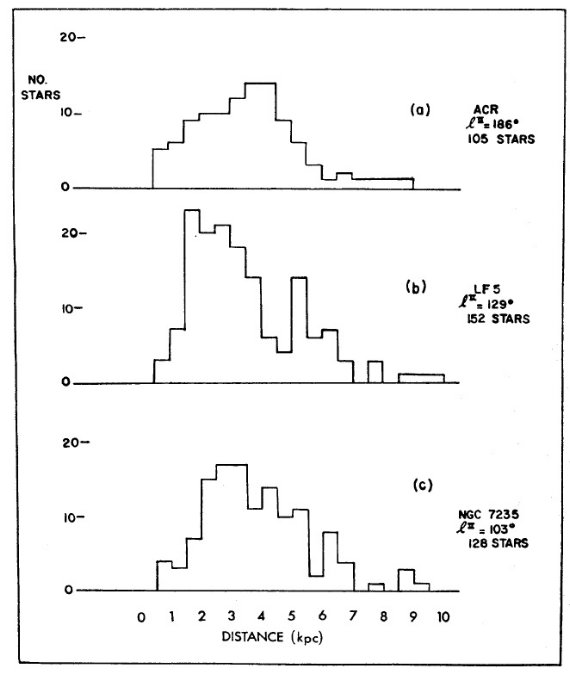

見かけ距離分布のピーク

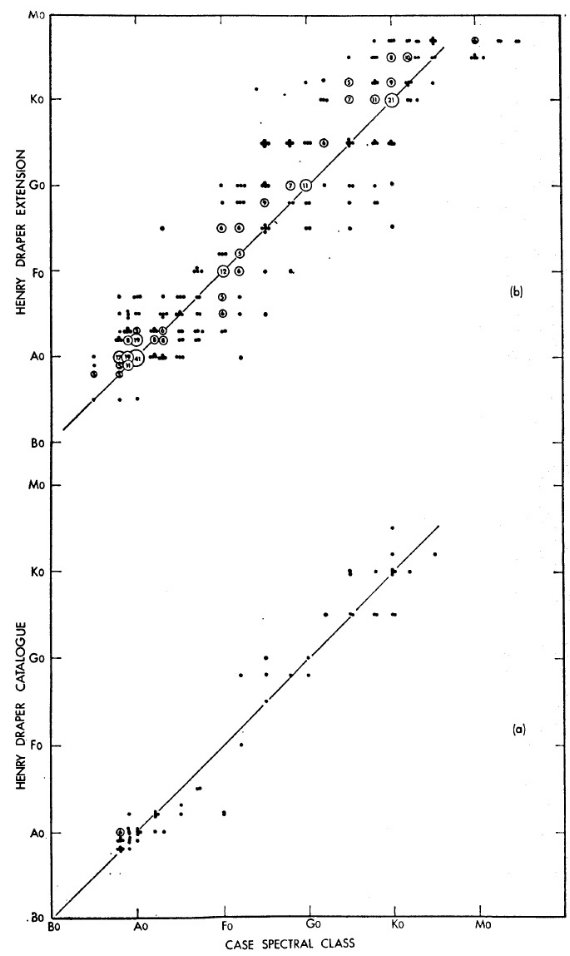

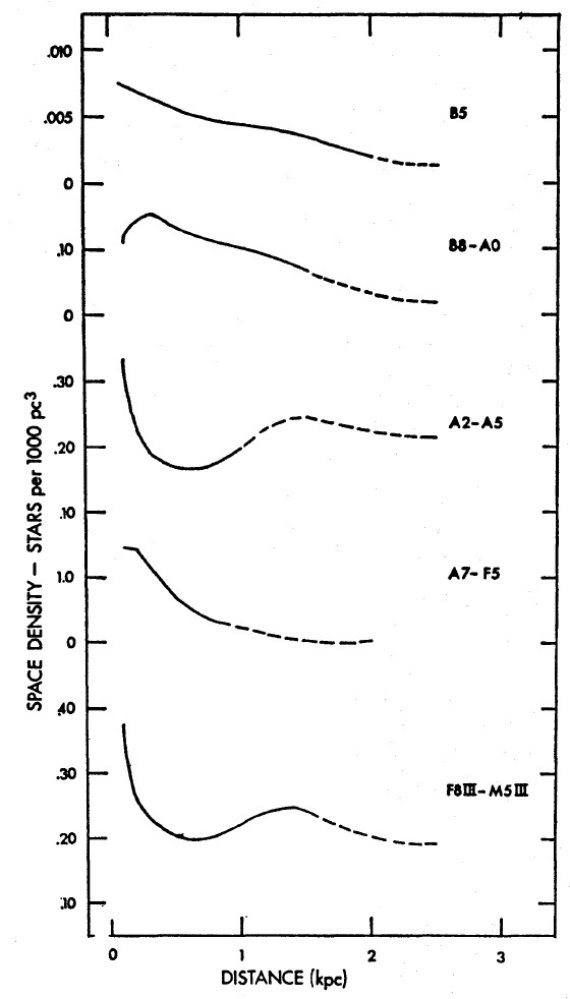

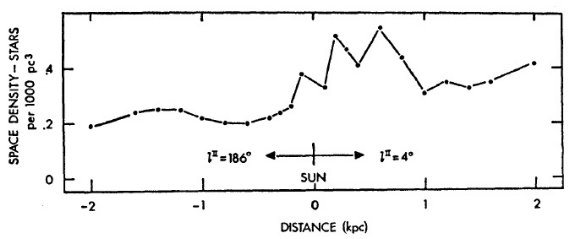

図9a は OB 星の距離分布を示す。r = 4 kpc の所に極大があるように見える

がこれは巾の広がり効果による見かけである。実際の空間密度を計算してみると、

図8に示すような分布となる。OB 星の数が 5 kpc より先で減少しているように

見えるが、これは観測限界によるためかも知れない。 5 - 6 kpc より遠方の星

は見かけ等級 12 程度となり、検出限界に近い。この結果は、LF 5 (lII

= 129) McCuskey, Houk 1964, や NGC 7235 方向 (lII = 103) Seebach

1967 の結果と類似している。図9 b, c にそれらを示す。図8下には実際の

空間密度を比較した。

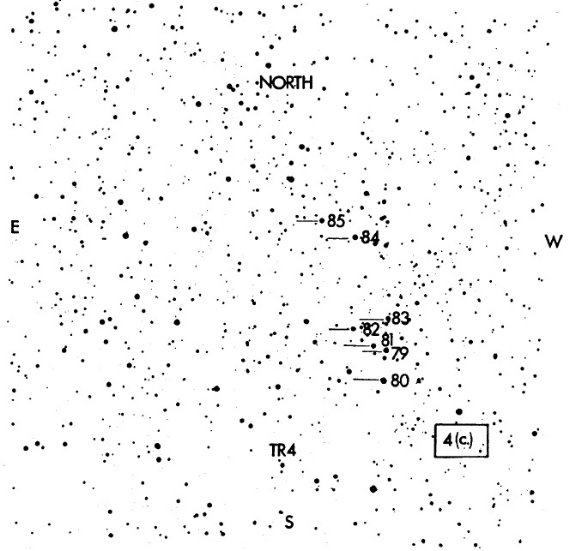

3つの方向の比較

まず、LF 5 に現れる距離分布のピーク (図9b) は空間密度, 図8, に直し

ても依然として r = 1.8 kpc に存在する。このピークは McCuskey, Houk 1964

で既に指摘されていた。この方向では、OB 星の分布は b = [-4, -2] よりも

[-2, 0] に集中する。

NGC 7235 周辺方向では図9c にあるように、 OB 星が最も集中するのは r =

3 kpc 付近であった。空間密度にも r = 2.3 kpc に弱いピークが見られる。

Schmidt-Kaler 1966 によるペルセウス腕中心位置は NGC 7235 方向

, lII = 103, で r = 2.7 kpc, LF 5 方向, lII = 129

で r = 2.3 kpc である。つまり、OB 星空間密度ピークはペルセウス腕の

中央から 0.4 - 0.5 kpc 太陽側にある。

これらのピークを渦状腕に伴う構造と解釈すると、OB 星の集中はペルセウス

腕の内側縁の存在することになる。

ただし、誤差の大きさには留意すべきで、例えば仮定した Mv が 0.4 mag

減少すると、推定距離が伸びて OB 星集中の位置は、銀河星団、 HIIR など

で表されたペルセウス腕の中央に乗ることになる。

| |

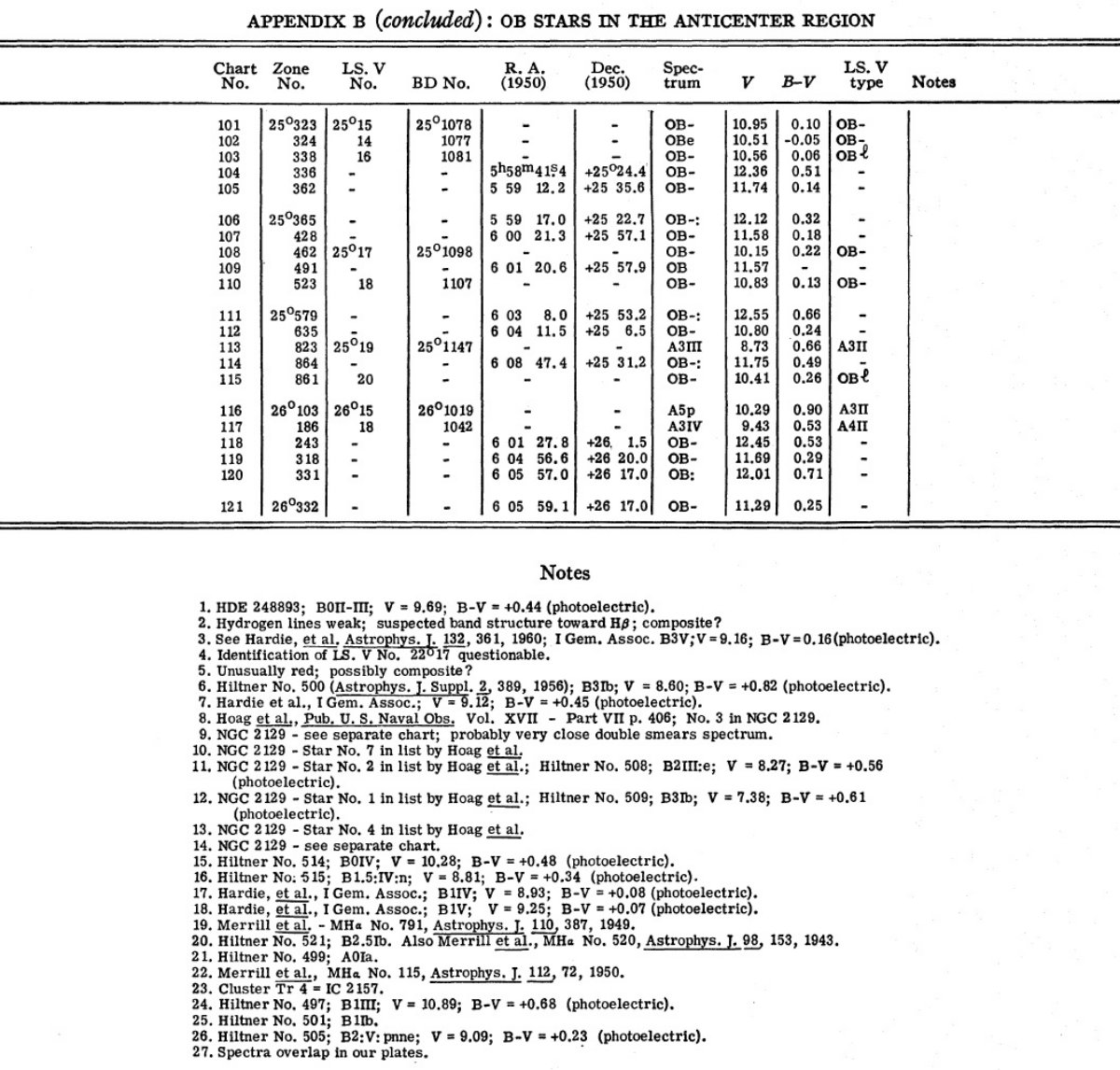

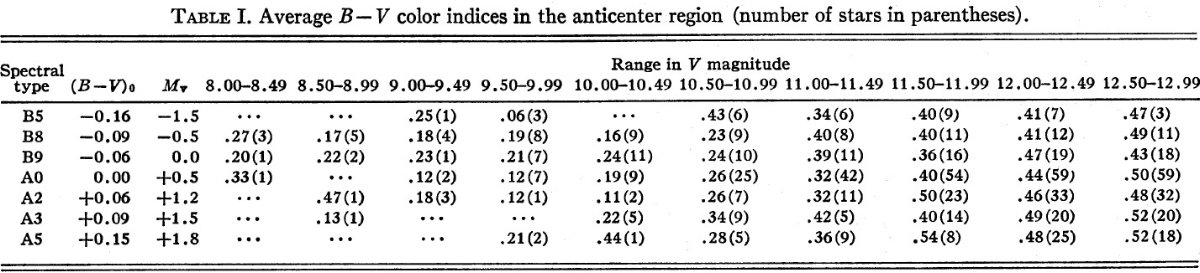

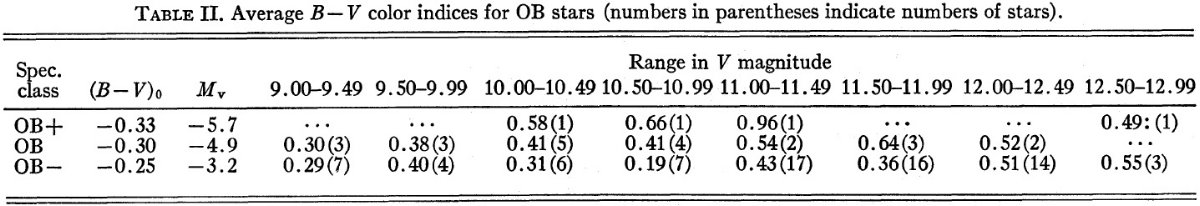

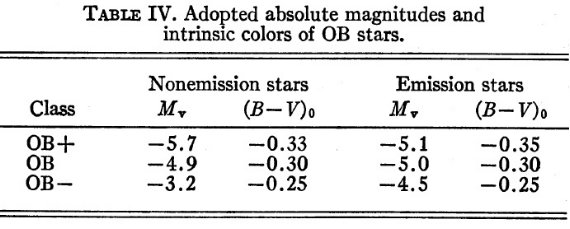

表4.OB 星の絶対等級

図9.OB 星の距離分布。上から、 lII = 186, 129, 103.

Hα 輝線その他の異常が見える星は除いた。

反中心方向に腕の証拠なし。

反中心方向 lII = 186 には OB 星の分布には、局所腕の先に

渦状構造の証拠が見えない。渦状腕の最もよい指標となる OB+ 星の分布

は r = 0.85 - 4.9 kpc に散らばっている。総数でわずか 7 個である。内

4 個が r = 2.6 - 4 kpc にあるが、集中というには弱すぎる。

Klare, Neckel 1967 にも反中心腕はなし

ここで得られた結果は最近、

Klare, Neckel 1967

が発表した 6173 個の OB 星の分布と一致する。それにはオリオン腕、サジタリウス腕、

ペルセウス腕に付随するかなり幅の広い星の集中が認められた。しかし、ペルセウス腕の延長

は反中心方向には認められられなかった。

|