PN からの OH メーザー

もし OH/IRs が PNs の前駆天体であるなら、いくつかの PNs に OH が見つ

かる可能性がある。実際、

Davis, Seaquist, Purton (1979)

Davis et al 1979 は若いPN Vy 2-2 に OH ラインを検出した。

Seaquist, Davis (1983)

は VLA によりさらに詳細な構造を研究した。OH の赤ラインが欠けているが、

それは中央に発生した電離ガスが光学的に厚いためと説明された。

OH 天体からの連続電波

OH メーザー源に電波連続波を検出する試みは失敗した。Herman, Baud,

Habing 1985 は有名な OH/IRs 12星を VLA 6 cm で観測し、失敗。 Rodriguez

et al. 1985 も 7 OH/IRs を VLA 2 cm, 6 cm で観測し失敗した。どちらも、

結論として、OH/IR 星の寿命と比べると、内側が電離を開始し、しかし

OH メーザーが生きている時期は非常に短いと述べている。

(中心星のスペクトル型は高温か

どうか吟味されていたか? )

| |

極めて短い遷移期

Pottasch (1984)

の表 VI-3, -4 を見ると超星風の期間は 2000 - 6000 年と分かる。この超星風

期間が OH/IR 星の時期と重なると考えられる。すると、上に述べた遷移期は

数十年ということになる。

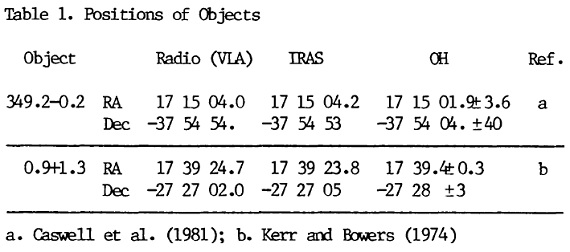

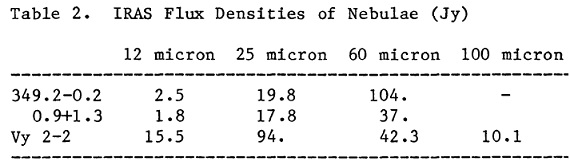

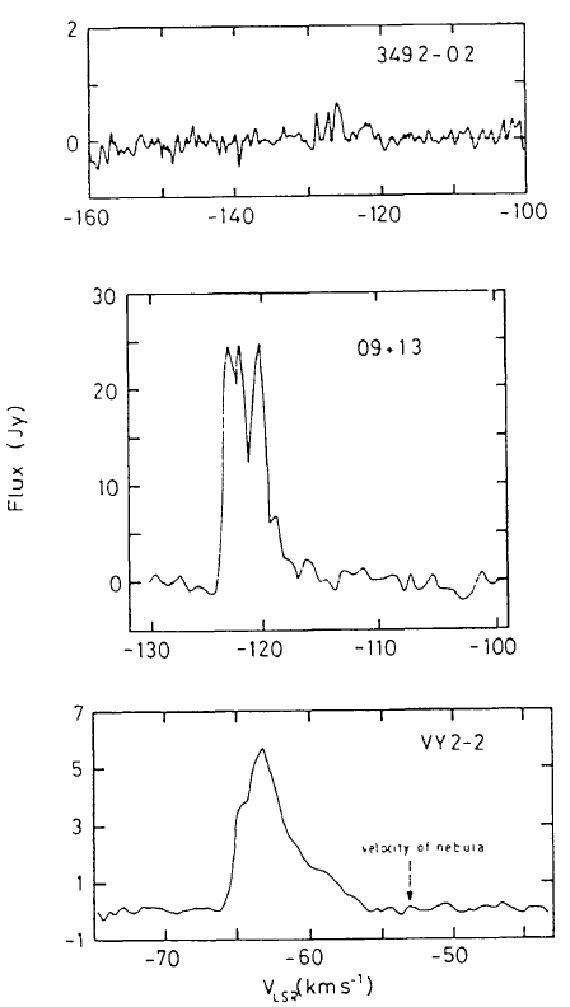

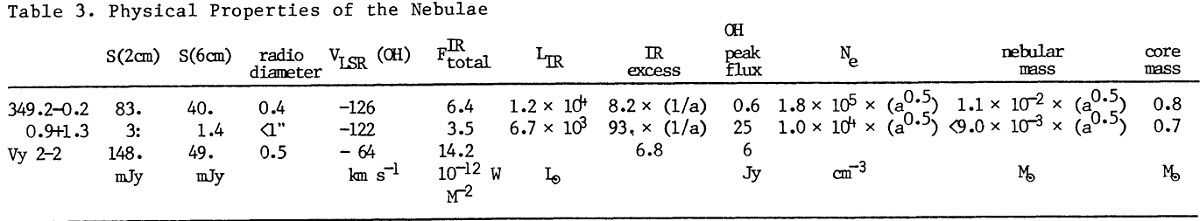

二つで成功

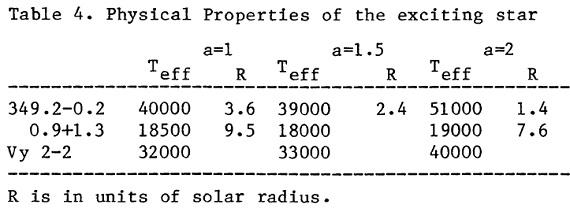

Vy 2-2 のような遷移期天体をさらに発見することは明らかに重要である。

以前のサーベイで用いられたよりましな選択条件で既知 OH/Ir 星を

観測し、新たに二つの天体で検出に成功した。その予備的な結果を述べる。

|