大気速度の観測には近赤外が適している。この論文では、近赤外の視線速度 曲線をちょっとおかしい性質を持つ変光星で観測した。それらは、次のような特徴の 一つまたはいくつかを備えている:

(1)ミラと重なる P ≥ 300 d 周期を持つセミレギュラー。

通常のセミレギュラーは 周期 30 - 150 d である。しかし、時々可視振幅 2.5 mag 以下で周期 300 - 400 d の星がある。それらは後で述べる、長い第2周期を持つセミレギュラーとははっきり 区別される。

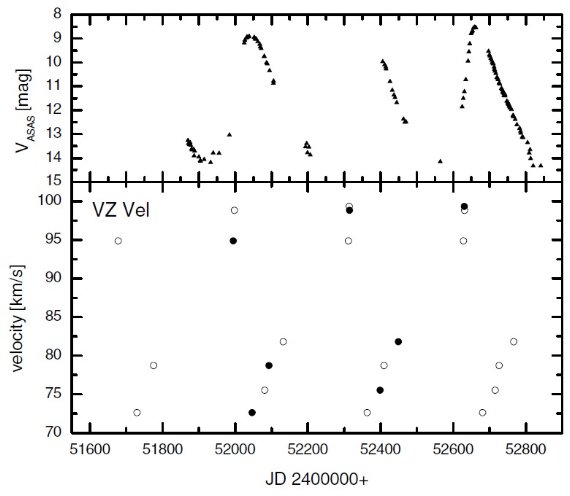

(2) 振幅が 2.5 mag を超えるセミレギュラー。

GCVS にはセミレギュラーと分類 されているのに、記載されている振幅が 2.5 mag を超えているものが 57 星 ある。GCVS は振幅の最大値を載せていて、通常値とは限らない。これらは振幅 変動星かも知れない。

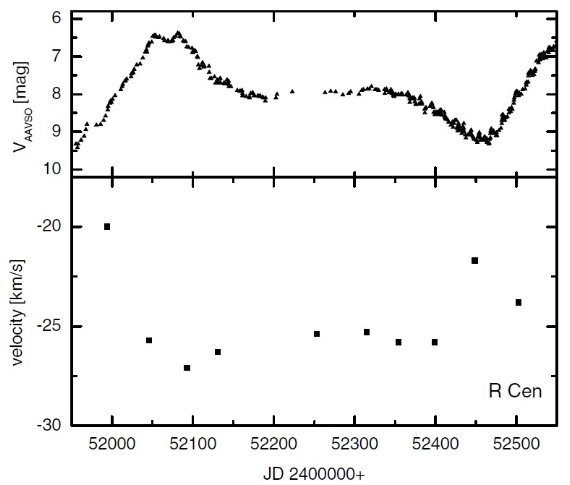

(3)周期の永年変化

ミラの中には、周期が系統的に長くなっていく、または短くなっていくもの がある。 Wood, Zarro (1981) はそれを最近のヘリウムフラッシュのせいと解釈 した。AAVSO の数十年の光度曲線はそれらの検出 Hawkins et al 2001 に役立つ。

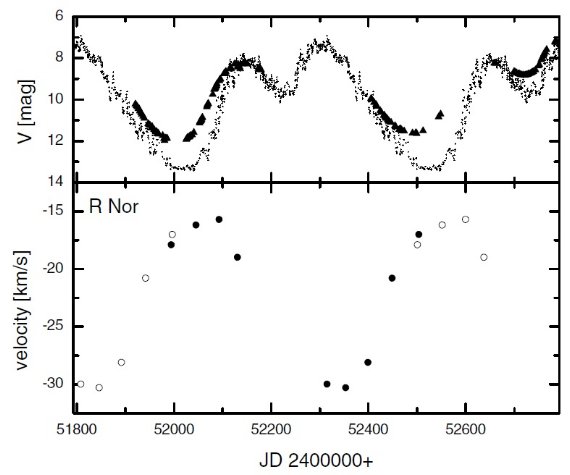

(4)第2極大を持つミラ

Keenan et al (1974) はこれらの星をミラの通常のスペクトル型対周期関係に載せる脈動周期は 実際には深い極小の間の期間のの半分である、すなわち一周期あたりに極大 は1つだけである、と論じた。同様の結果がFeast et al (1982年)により 赤外カラー対周期の関係から見出された。ミラの変光曲線の上昇部には小さく て不規則なコブが良く見られるが、これらのミラはこのカテゴリーには入れない。

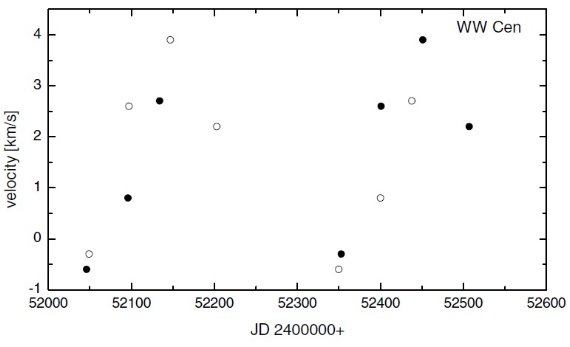

(5)長い第2周期を持つセミレギュラー

セミレギュラーの 25 % には長い、典型的には10倍の、第2周期がある。 Houk 1963 は太陽近傍で、大振幅の長い第2周期をもつセミレギュラーを カタログにした。MACHO サーベイその他からこの種の星が注目されるように なった。Wood et al 1999 はこれ等の星が周期ー光度図上で系列Dを成すこと を発見した。しかし、この周期の起源は謎である。

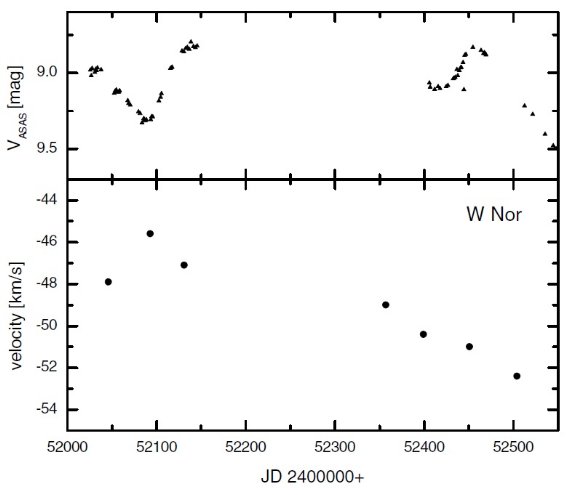

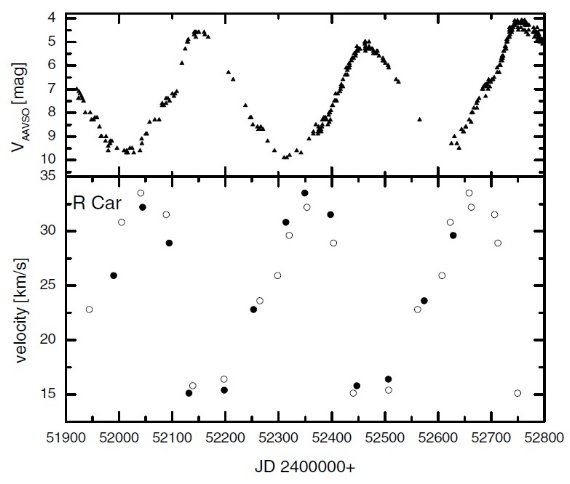

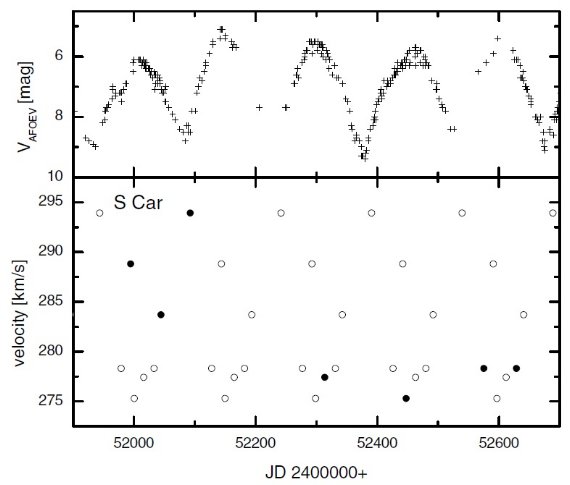

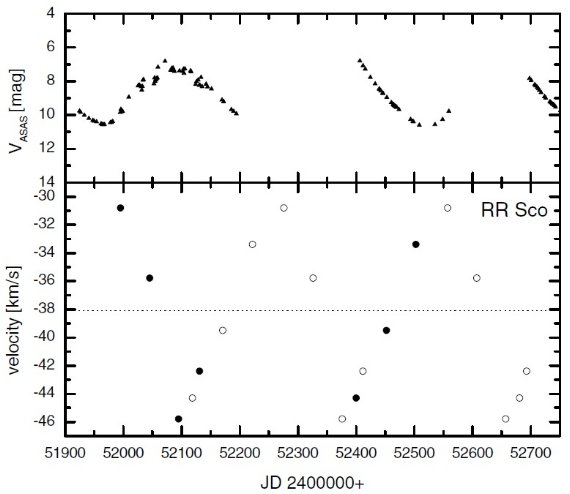

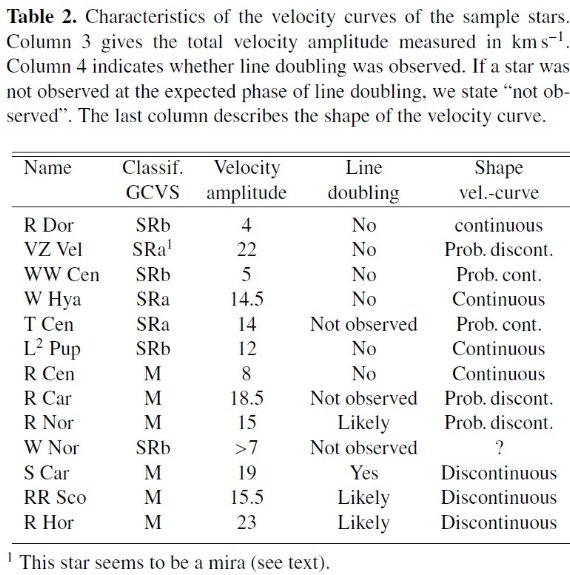

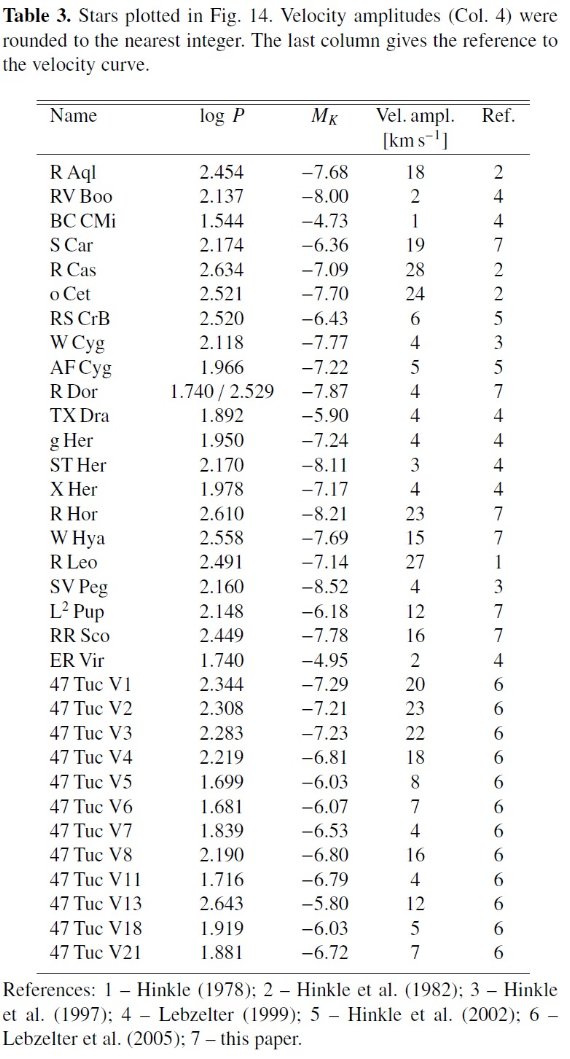

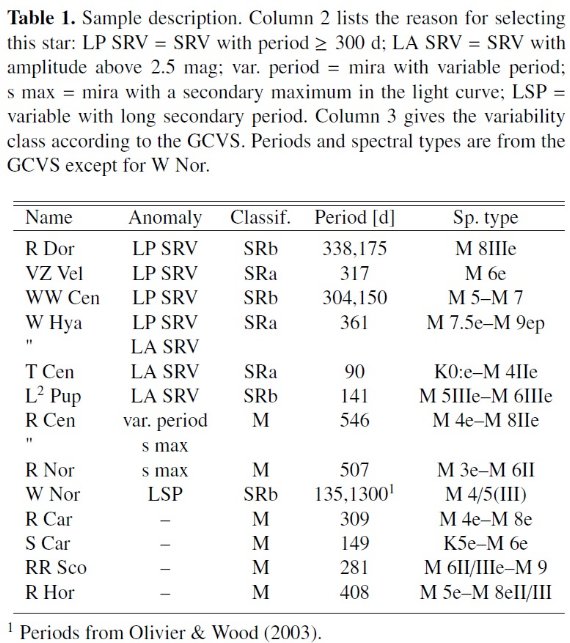

表1.サンプルの記述。第2列はその星を選択した理由。LP SRV = P≥300 の SRV. LA SRV = 振幅>2.5 mag. の SRV. var period = 周期変動型ミラ。 s max = 第2極大を持つミラ。LSP = 長い第2周期を持つ変光星。 第3列は GCVS 分類。周期とスペクトル型は GCVS より。W Nor だけは除く。

少し変な長周期変光星サンプル

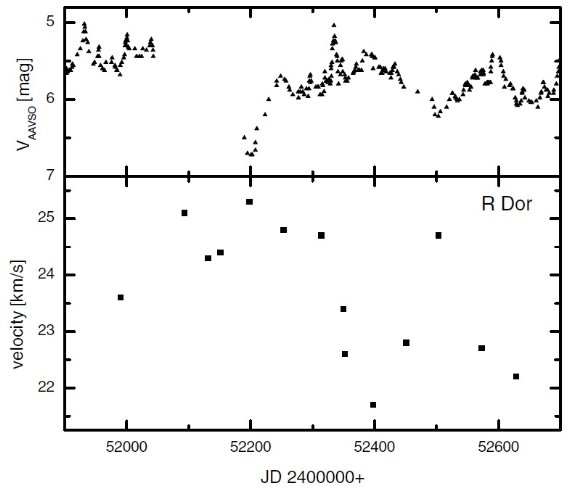

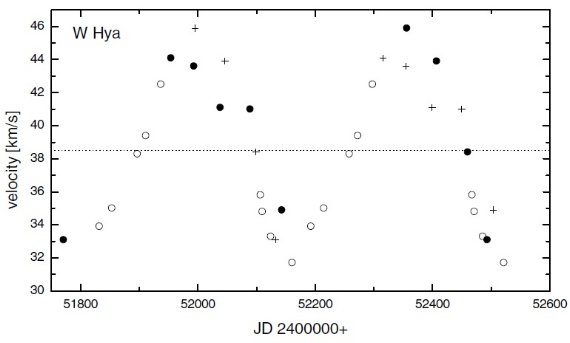

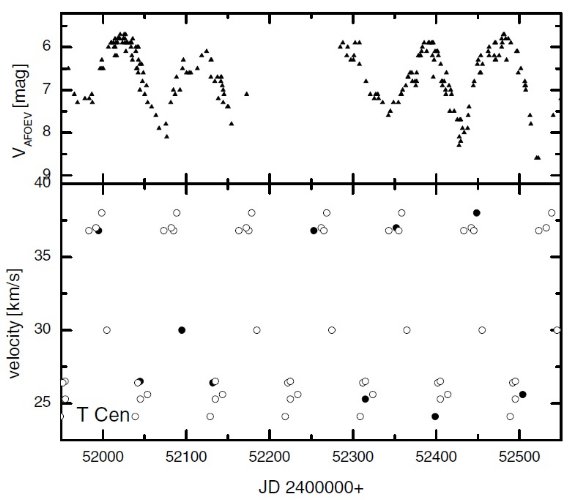

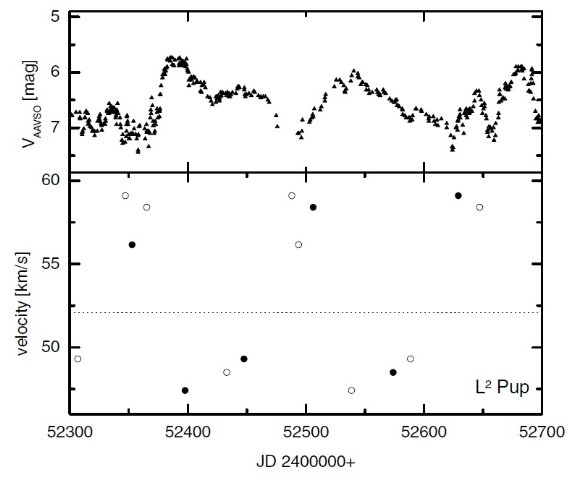

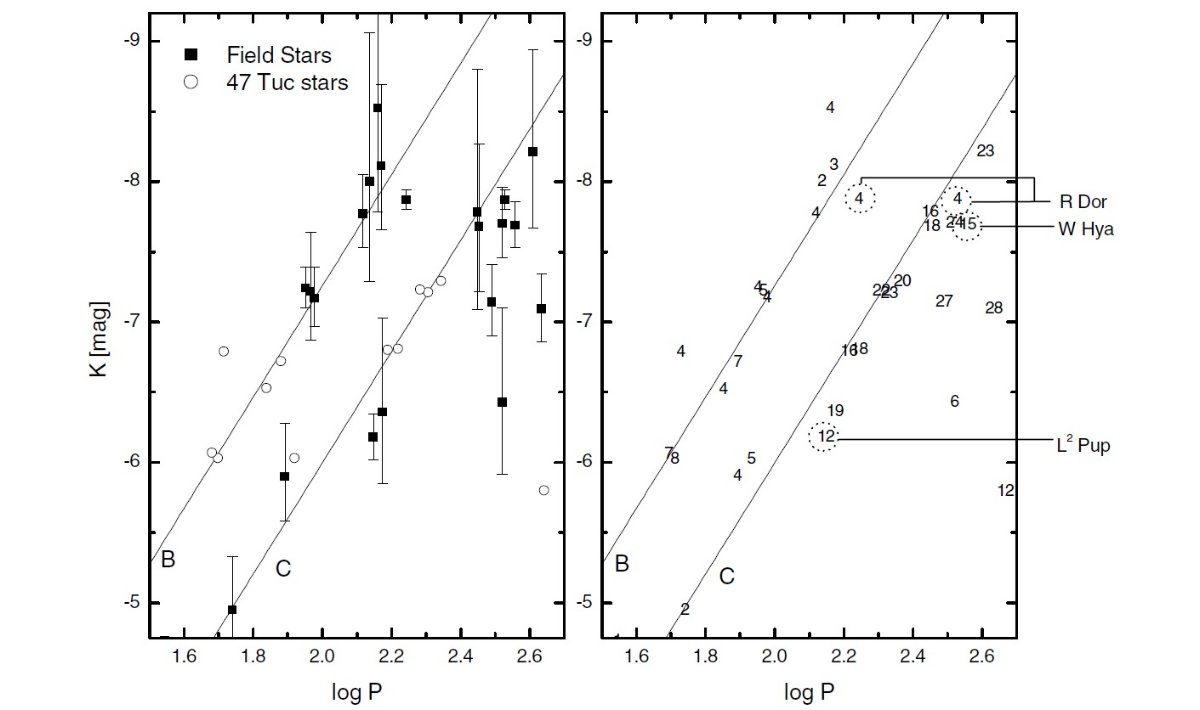

ここに上げた性質の一つ以上を持つ長周期変光星を 9 つ調べた。それらの 特性を表1に並べた。その上に典型的な南天の明るいミラを4つ加えた。 それらは視線速度変化データのあるミラを周期 500 d より先に伸ばした。