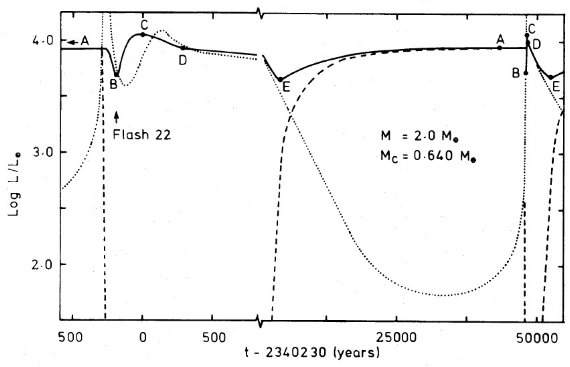

図1.フラッシュ期間中の、実線=表面光度変化、破線=水素燃焼光度、 点線=ヘリウム燃焼光度。

3.a. 典型的フラッシュでの表面光度変化

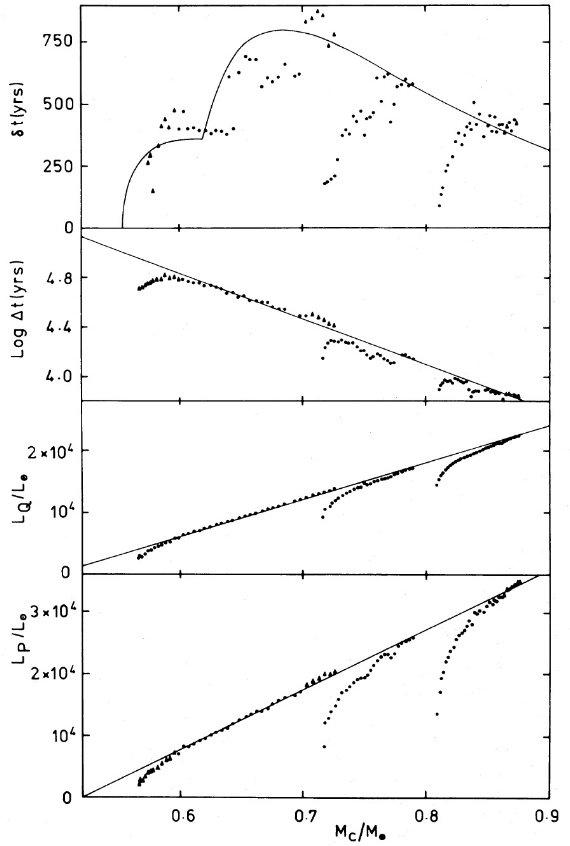

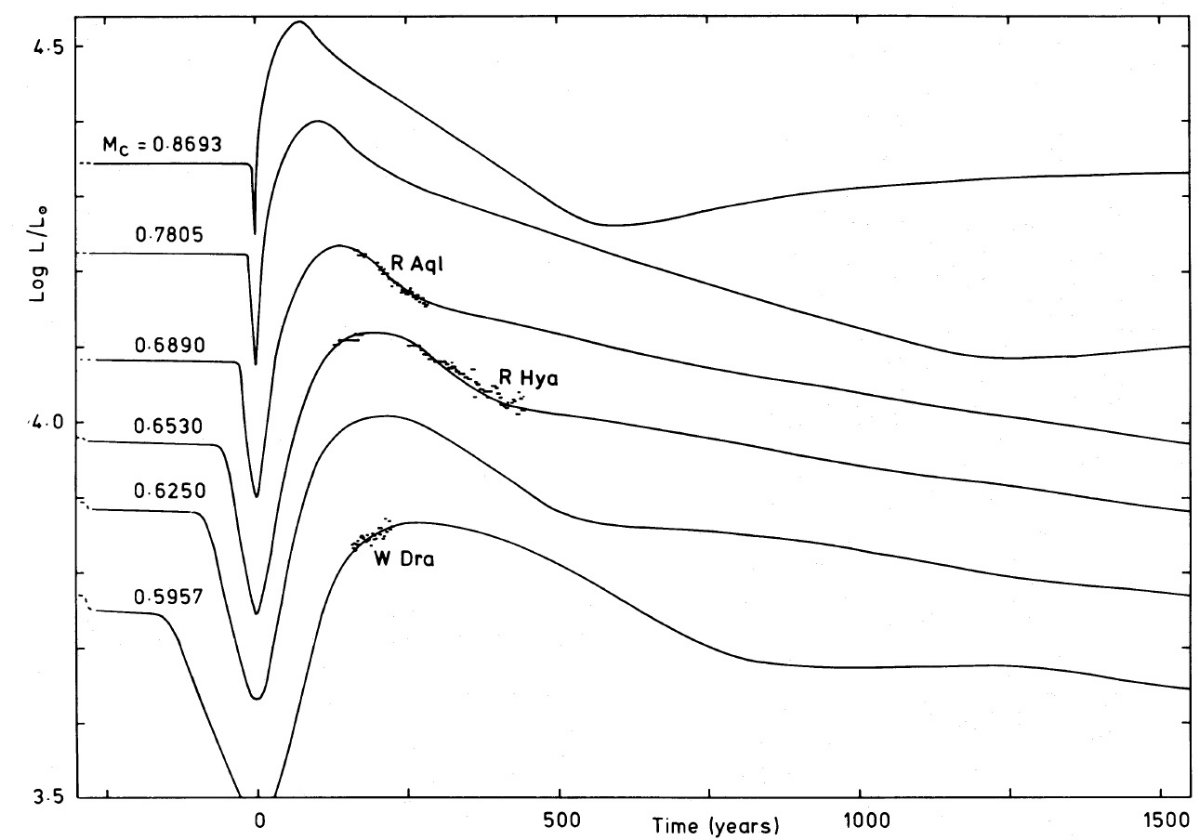

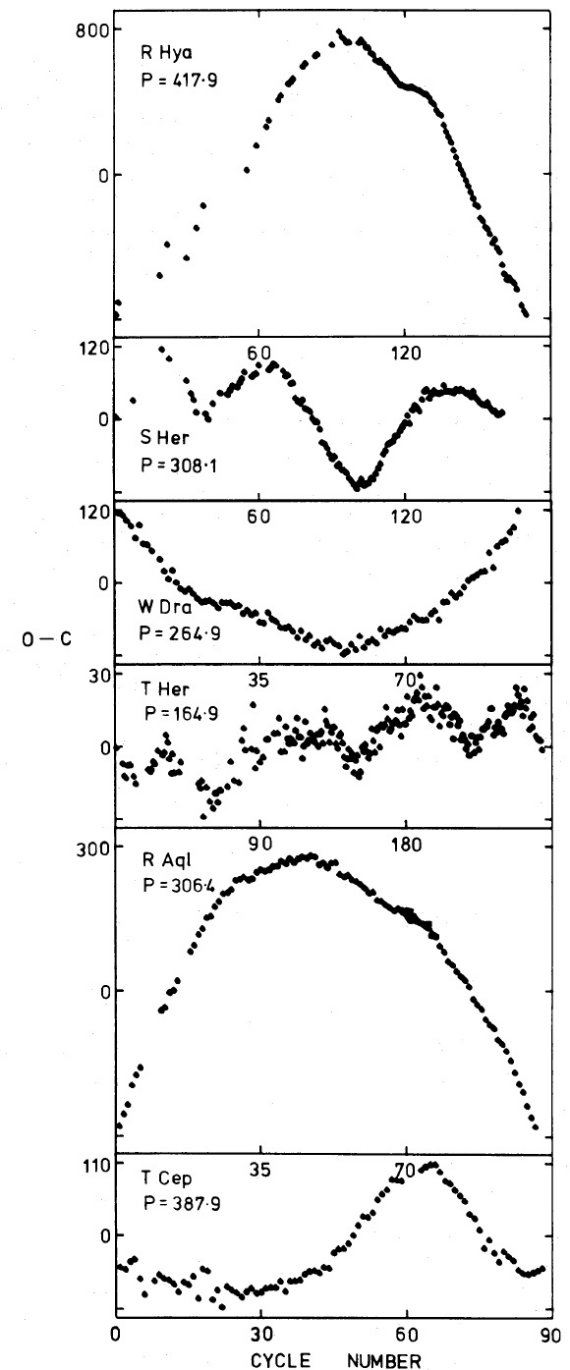

図1に表面光度変化を示す。熱サイクルの静謐期は水素燃焼が主で、表面光度 は次第に上がって行く。A点=フラッシュ直前の光度静謐期極大。フラッシュが 開始すると、水素燃焼が消え、表面光度が急低下する。(図1を見ると50年 くらいで底=B点に達する。)B点でヘリウム燃焼のエネルギーが表面まで辿り つき、フラッシュのエネルギーが到達する結果表面光度は極大=C点まで上がる。 フラッシュの熱が拡散する結果点Dまでは光度は比較的高い状態を維持するが、 その後はヘリウム燃焼の落ち込みの結果E点まで光度低下する。E点から先は 水素燃焼が主なエネルギーの担い手となる。3.b. フラッシュの振る舞いの総質量による変化

熱的タイムスケールここで考えている 1 - 3 Mo の星では外層質量が 2.4 Mo 以下で、その熱的 タイムスケールは数年である。

(そんなに短いのか?ダイナミカルタイ ムスケールとあまり変わらなくなる。一方で Menv*T/L とすると, Menv*T は 太陽とあまり変わらず、L は 5000Lo とすると確かに熱的タイムスケールは太陽の 4 桁下になる。赤色巨星は透け透けなのか! )

したがって、熱エネルギーの吸収 &epusilon;g が効くのは B 点付近 である。B点の深さはしたがって外層質量が大きくなると少し浅くなる。 しかし、C点の高さ、D点までの振る舞いは、M < 3 Mo, Mc < 0.9 Mo では 外層質量を変えてもあまり変わらない。つまり、B点付近を除き、外層は熱的、 力学的平衡にある。もっと大きな外層質量の星では、外層による熱エネルギー の吸収が重要になる。

中心核境界圧力、温度への外層質量の影響

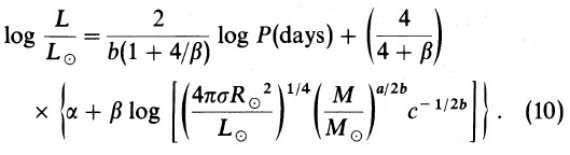

水素欠乏核と対流外層の間には輻射層が存在する。そこではオパシティは電子 散乱でほぼ一定である。輻射層の質量は非常に小さいので力学平衡式を解く際に Mr = Mc = 一定の近似が使える。以上で静水平衡式を積分すると、Schwarzschild 1958 にあるように、

P = 16πσGMcT4/3κL

T = βGMcμmH/4kr

が導かれる。この輻射層の間に温度は一桁、圧力は4桁変化する。 対流外層の効果は上式で書かなかった小さな積分定数に含まれる。 その結果、中心核の進化は外層質量と独立に進む。