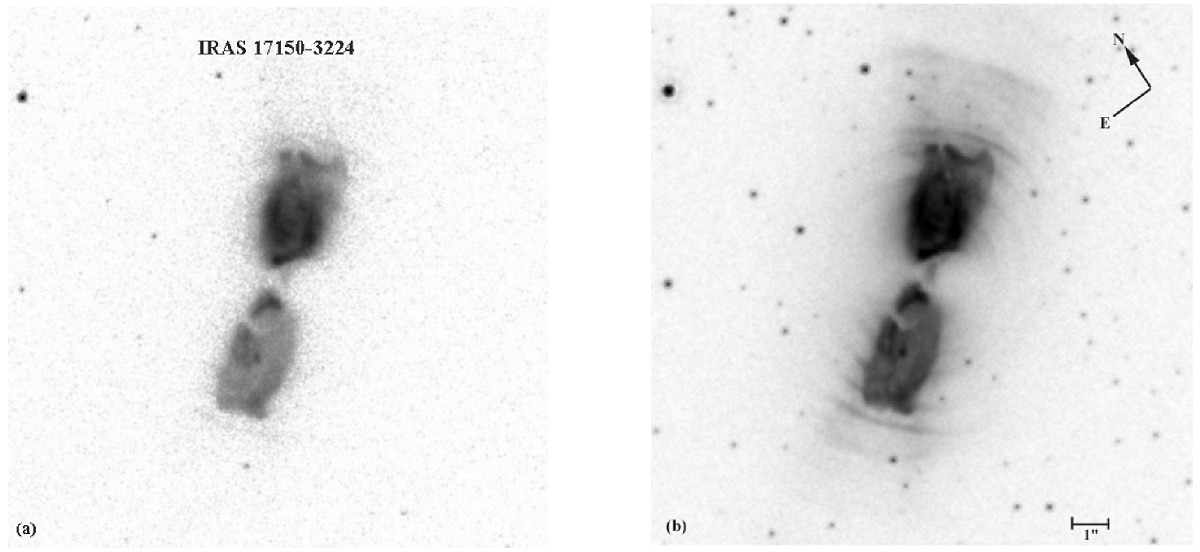

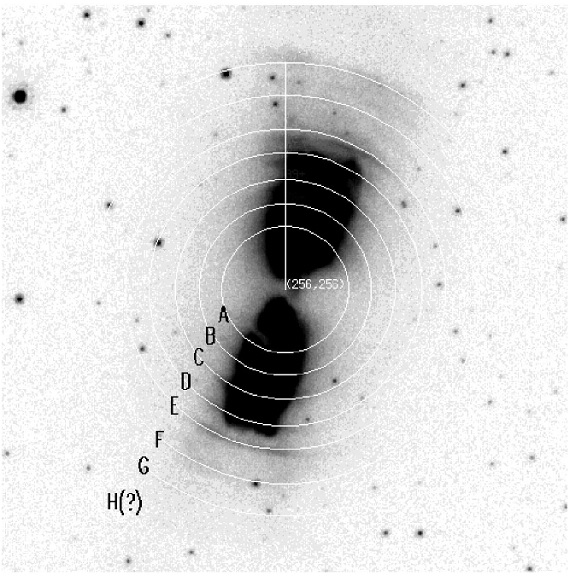

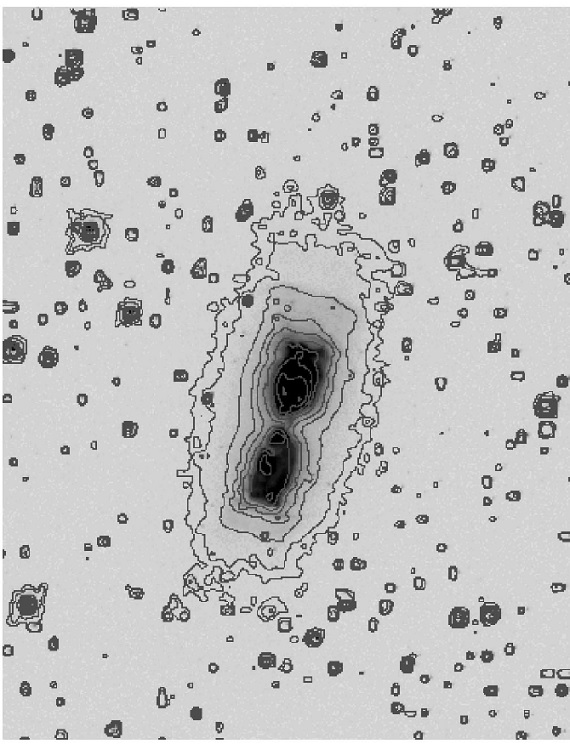

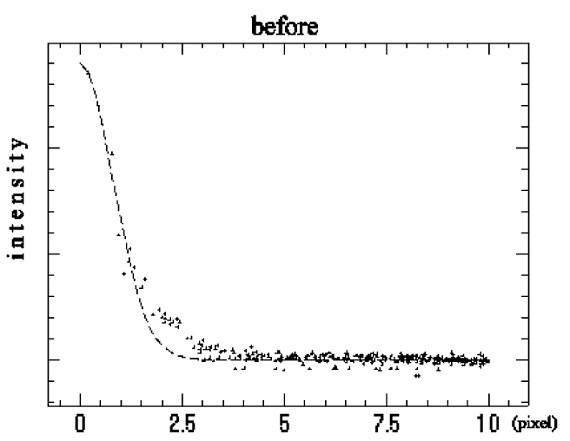

図1.(a) フィールド星の PSF.drizzle 前。

HST 観測は中心波長 606 nm の F606W フィルターで行われた。 HST の PSF は優れているが、WFCPC2 検出器がアンダーサンプルなので、折角の 分解能が生かせない。

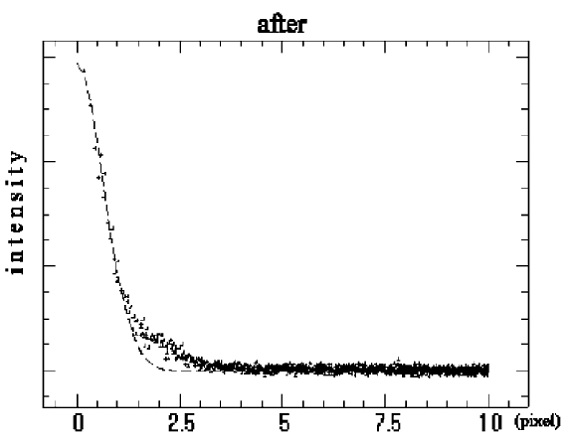

図1.(b)フィールド星の PSF drizzle 後。

それを克服するために、新しいテクニク "variable-pixel linear reconstruction" を使用した。

図1には drizzling をする前と後で PSF がどう変わるかを示す。