| W51 GMC 複合に沿った 6 領域でサブ秒(0.35 - 0.9 arcsec) JHK 測光観測 を行った。埋もれた星団を4つ発見し、W51 IRS2 (G49.5-0.4) 領域の高分解 像を得た。G48.9-0.3 に付随する星団は NIR 拡散光に包まれた二重星団で あった。W51 GMC 複合中の4つの巨大星団に対して星の表面密度マップを 作り、基底に潜む階層構造が明らかになった。 | 各星団の TCD, CMD には明らかな差があり、星団間の年齢差を示す。 特に HIIRs G48.9-0.3 と G49.0-0.3 に伴う星団には YSO の割合が高く、 W51 GMC 複合内星団のうちで最も若い星団である。星団の合計質量は 104 で、星形成効率は 5 - 10 % となる。今回の結果は 渦状密度波により星団が形成されたことを実際に示す最初の例である。 |

|

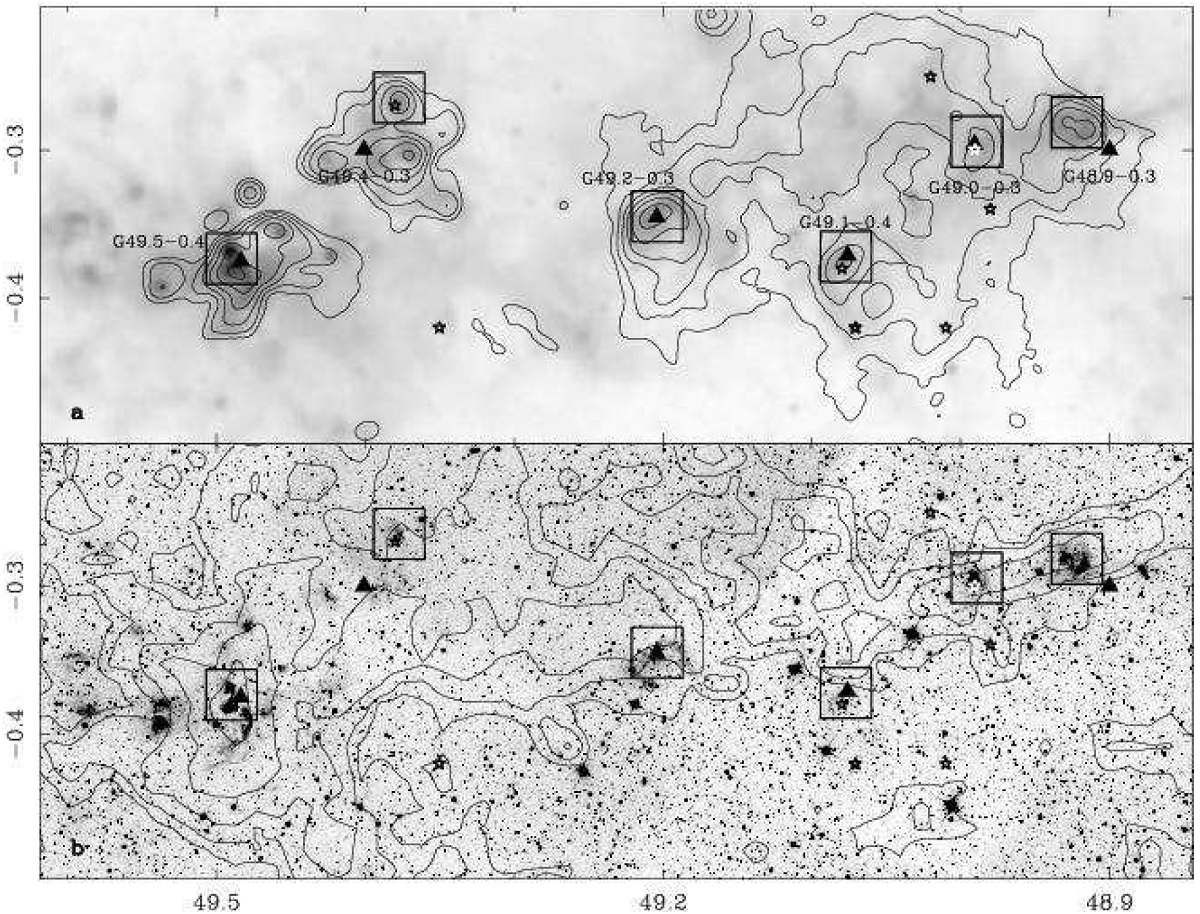

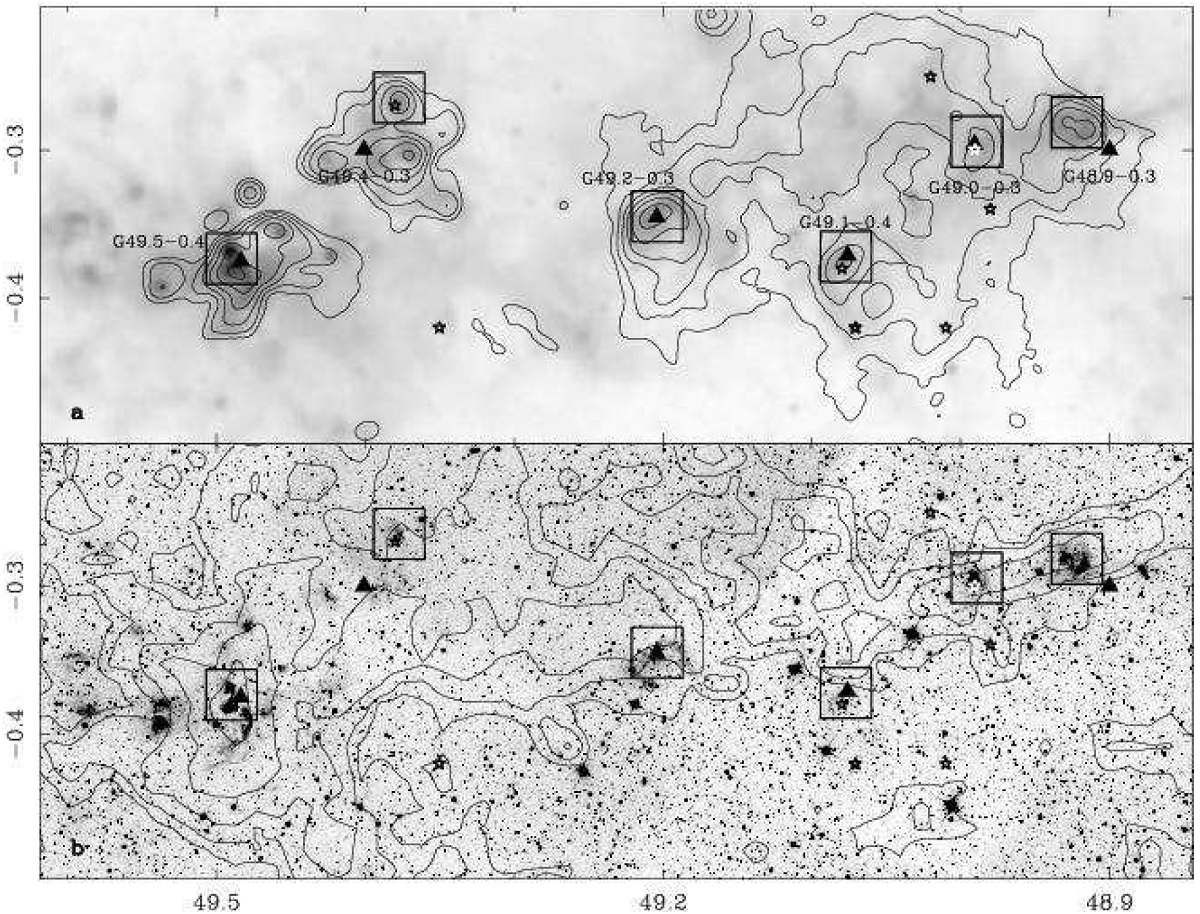

W51 GMC W51 はコンパクト電波源の複合で、明るい星形成領域を指し示している。 21 cm 連続波マップには HIIRs が集まった二つの大きな塊が見え、W51A, W51B と呼ばれる。W51B を包みさらにその東に広がる希薄電波源は W51C と呼ばれ SNR である。W51A と W51B には (l, b) = (49.5, -0.2) を中心とし、 1°x1° の広がりを持つ強い分子放射が伴い、 W51 GMC と呼ばれる。 68 km/s 雲 Carpenter, Sanders (1998) は CO, 13CO J=1-0 の W51 GMC マップを作り、明るいコンパクト HIIRs が全て高速の「68 km/s 雲」に沿って並ぶことを見出した。彼らは W51 GMC が銀河系分子雲中で、大きさでトップ 1 % に、質量で 5 - 10 % に入ると した。 図1(a) 21 cm と MSX 図1(a) には W51 GMC の 21 cm と MSX 画像を示す。黒三角 = 21 cm 連続 波源 G49.4-0.3 と G49.5-0.4 は W51A と呼ばれる。他の電波源は G49.2-0.3, G49.1-0.4, G49.0-0.3, G48.9-0.4 で、まとめて W51 B と呼ばれる。Mehringer 1994 の高分解能電波観測によると、最も明るい G49.5-0.4 は少なくとも 8 個 の成分 W51 a-h に分解される。その中で最も明るい W51d と W51e は Goldader, Wynn-Williams 1994 の IRS2 と IRS1 に対応する。 |

図1(b) 13CO と 2MASS K 図1(b) は、13CO の 68 km/s 雲と 2MASS K 画像を示す。 図1の (a) と (b) を見比べると、W51 A の HIIRs は13CO 放射に 包み込まれているが、W51 B の HIIRs は 8 μm に現れる分子雲最深部から 逸脱して広がっていることが分かる。 A バンド A バンドは暖かいダストの分布を、2MASS K は埋もれた星を示す。両者は似て 見える。2MASS 像の白抜け部は背景星が減光で遮られる箇所で、MSX では明るく 光って見える。さらにまあた、この凝集部は電離ガス=HIIRsからの電波でも 追跡される。図1(b) から明らかなように、これら明るい凝集体は明るい星形成 域を現わすのだが、それらは 68 km/s 雲に沿って分布する。 埋もれ星形成域 これはつまり、星形成域が GM に埋もれていることを意味する。2MASS データ を大雑把に調べた結果、図の四角枠には埋もれた星団がありそうと分かった。 今研究はそれを確認するための高空間分解能近赤外撮像である。これまでの W51 の研究は W51 A に集中していたが、本研究により W51 GMC 全体の星形成 の姿が分かった。 |

| UFTI/UKIRT は 0.091"/pixel で 90" 角の視野を有する。観測は 2001 年 8 月 の 3 晩で行われた。 | 各フレームの総露出時間は J 180, H 180, K 360 秒である。 |

|

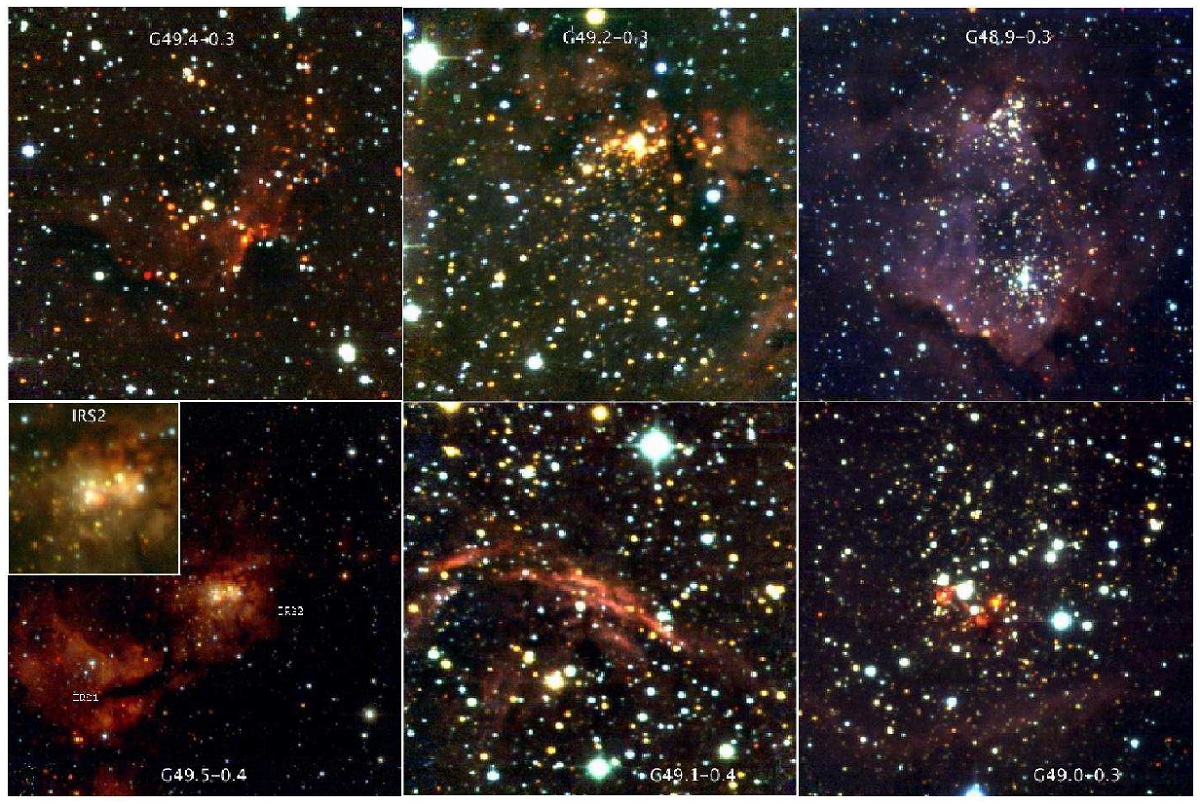

我々は W51 GMC に沿った6箇所で撮像観測を行った。図2にはそれらの3色

合成図を示す。各領域はそこにある UCHIIRs の名前を借用する。図に見えるよ

うに、5/6 領域には K-バンド星雲に包まれた埋もれた星団がある。こ

こでの星団基準は、 (1)星密度超過 (2)電波連続波源がある である。G49.5-0.4 周辺領域には W51 IRS1 と IRS2 の既知星団がある。残り の4星団は新発見である。 図1の星印は Wood, Churchwell (1989a) による UCHIIR 基準に合う IRAS 点源である。それらの内3つが今回調べた 埋もれた星団に付随している。残りの IRAS 源は NIR 対応天体を見出せなか った。星団、13CO 輝線, 21 cm 連続波ピークがほぼ同じ場所に見つ かることから、これらの星団は W51 GMC のガス雲内に埋もれていることを示唆 する。表1には5星団の位置と物理量を示す。星数が星団に帰属する星の数を 表しているかどうかは不明である。4/5 星団の測光観測が信頼できるので、解析は それらに絞る。 G49.4-0.3 と G49.1-0.4 は解析に含めない。 |

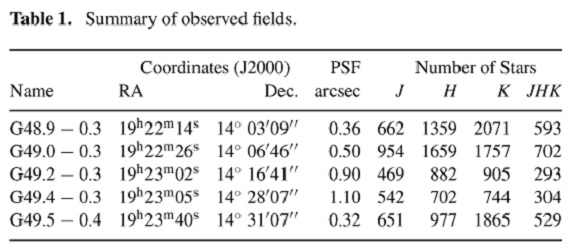

表1.観測領域のまとめ |

3.1.1.G49.5-0.4この HIIR 複合は W51d と W51e という二つの成分から成る。それらは夫々が 明るい赤外源 IRS2 と IRS1 という名の埋もれた星団に付随する。最も明るい W51d は センチメートル波、ミリ波、赤外で詳しく調べられた。W51d/IRS2 は オリオン・トラペジウム星団よりも大きくて明るい、若い埋もれた星団である ことが分かっている。この星団からは N2O, OH, SiO メーザーが発見されてい る。幾つかの O-型星も同定されている。図2には W51d/IRS2 の 0.32 arcsec 分解能画像が載せてあるが、これまで で最高の詳細画像である。星雲状のガスは東西に伸びる二つの耳たぶ様に中央 で絞られている。その二つは IRS2E と IRS2W と名付けられ(Okumura et al 2001) 電子密度 105 - 106 cm-3 である。 我々の観測に依れば、 IRS2E には高密度の星団がある。一方 IRS2W には星が 欠けている。IRS2E と IRS2W はロッシュローブポテンシャルで結び付けられ ているらしい。中心領域には 6-7 個の中間赤外天体がある。Okamoto et al 2001。内 6 個は我々の近赤外高分解画像で点源に見える。残り1個は IRS2W 内の最も明るい泡で、赤い星雲状の塊である。これは KJD3 (Kraemer et al 2001) に対応し、深いシリケイト吸収で特徴付けられる。中間赤外源の大部分 は O-型星と考えられるが、サブタイプに関しては論争がある。 |

3.1.2.G48.9-0.3この星団は 100 pc の長さを持つ 68 km/s 分子雲の端に位置する。これは また W51 B HIIR の端に当たる。星団は近赤外星雲に埋もれた双子星団である。 南側成分は中心対称で明るい白/青色の中心星を持つ。北成分には中心天体は 見えないが、やはり中心対称の分布を示す。実際、ここには小さな星のリング が見える。3.1.3.G49.2-0.3これは W51 B 領域にある最も強い UCHIIR である。そこは W51C SNR が W51 GMC とぶつかっている個所と考えられている。Koo, Moon 1997. 彗星状の HIIR の境界上に明るく赤い星の集団がある。K-バンド星雲は似た形状を示し、 図1の f-f 放射と良く合う。残念ながらシーイングが悪く、彗星状 HIIR に 囲われた、暗い星の密集した星団を分解できなかった。 星団が3.1.4.G49.0-0.3この領域は 6-8 μm では明るく、電波連続波では割と弱い。多分、他の 星団と比べ、より若い星団と弱い HIIR があるのだろう。電波連続波と似た 星雲がK-バンドでも観測された。それは多分光解離領域であろう。星団中央に 明るく赤い星がある。 |

|

SDM(Surface Density Map) の作り方 Lada, Lada (1995) はナイキスト基準で離れ、半分ずつ重なり合う四角領域内の星数計数から IC 348 星団の表面密度マップを得た。一方、 Hillenbrand, Hartmann 1988 は 10 arcsec ピクセルでの星数計数を 3 ピクセル幅のガウシャンで平滑化 してオリオン星雲星団の密度マップを作った。 計数区間サイズ 大質量星形成領域は上の例よりずっと遠方にある。したがって星計数分布を 作ることは 今回のシーイング 0.32 arcsec でも 難題である。区間サイズを PSF FWHM の 6, 9, 12, 15, 18, 22 倍 で試行錯誤した結果、特徴的な構造は 6, 9, 12 倍で変化しないが、それ以上 では構造が溶け始めることが分かった。しかし、星団境界を決めるには細かい 構造が溶けて消えるようなより大きい区間サイズが必要である。 |

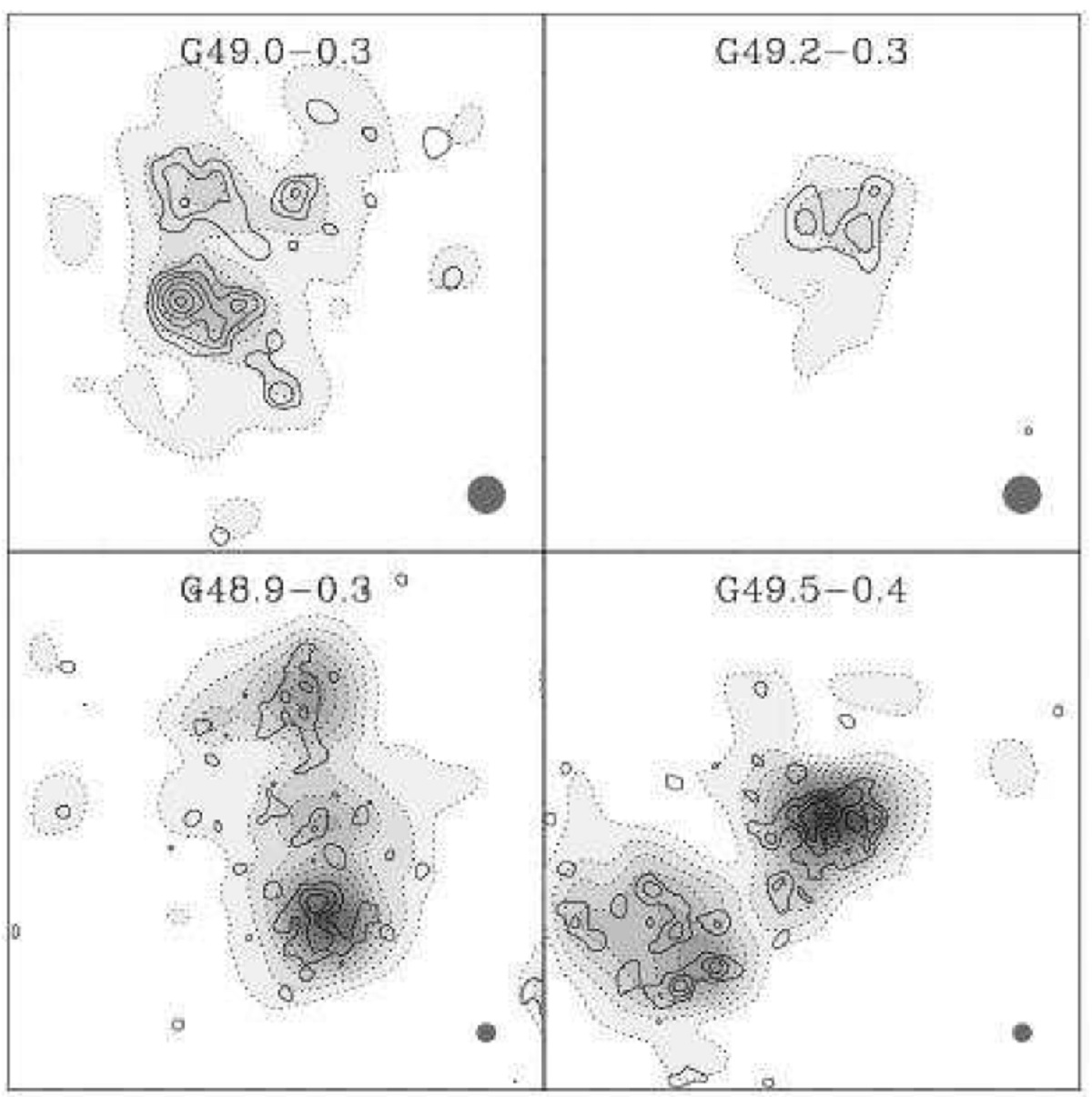

図3=密度分布図 図3にはマップ作製が可能であった 4 領域の表面密度分布図を示す。我々は Lada, Lada (1995) のナイキストサンプリング法を採用した。K-カットオフ等級= 17.8 mag であ る。これは 85 % 検出限界に相当し、等級エラーは 0.3 mag 以下である。図 2の等高点線と灰色領域は区間サイズ 150 ピクセル = 14 arcsec と大きな 平滑化の掛かった分布図である。この等高線は星団境界を決めたり、平均表面 密度を計算するのに用いられる。太線は 14 PSF の区間長で作った。どの図に も小さな集団が散在している。 |

|

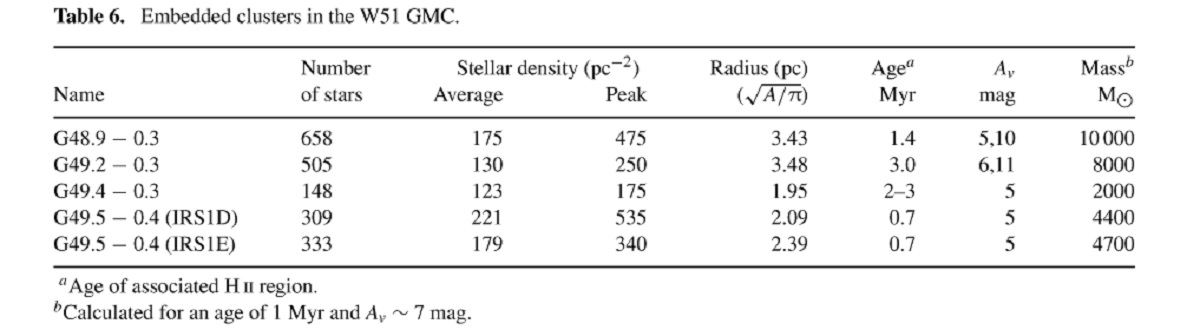

データ 表1には、バンド毎の検出数が載っている。表 2 - 5 には測光データが まとめてある。 赤化の決定 主系列星と巨星からの赤化ベクトルが通る領域にある星には、主系列または 巨星系列からの赤化ベクトルの長さで個々に赤化が決まる。赤化量のヒストグ ラムから、各星団に対する平均前景減光を決められる。 G48.9-0.3 と G49.0-0.3 はピークが二つある。 G49.0-0.3 図4を見ると星団ごとに二色図が異なる。G48.9-0.3 と G49.0-0.3 は二つ の集団に分かれる。二つの集団の減光の差は Av で 5 - 10 mag ある。 G49.0-0.3 の星の 90 % は赤外超過星=YSO 領域にある。その上、それらは 赤化量で二つの集団に分かれるらしい。どちらの星も星団領域全面に 広がっている。図2に示す G49.0-0.3 中心に位置する明るい星は T Tau 星 のカラー領域にあり Av = 35 mag の赤化を受けている。これは大質量星かも 知れない。 G48.9-0.3 G48.9-0.3 は主系列星と YSO 種族が半々に混じり合っている。しかし、 G49.0-0.3 と違い、二つの集団の分布には差がある。赤い方の星は 図2に見られる北と南の二つの副星団の中間領域に集まる。赤化が小さい集団 は領域全体に広がる。 G49.5-0.4 G49.5-0.4 は大部分が MS 星である。 YSO は少ない。図4で星印は IRS2 に伴う星々で、図2の左下の内枠に示した。これらの星々は O-型星と考 えられている。 G49.2-0.3 G49.2-0.3 には YSO は殆どなく、赤化を受けた MS 星がいくつか見られる。 星団年齢 もしYSO/MS 比を星団年齢の指標に使うなら、 G49.0-0.3 は最も若く、それに 続いて G48.9-0.3, G49.5-0.4, G49.2-0.3 の順に並ぶのであろう。 |

図4.4星団の二色図。実線= MS. 太い線=巨星。破線=主系列からの赤化線。 バツ印= Av 5 mag 間隔。点線= T Tau 星. 点曲線= Ae/Be 星。 星印= IRS2 星。 |

|

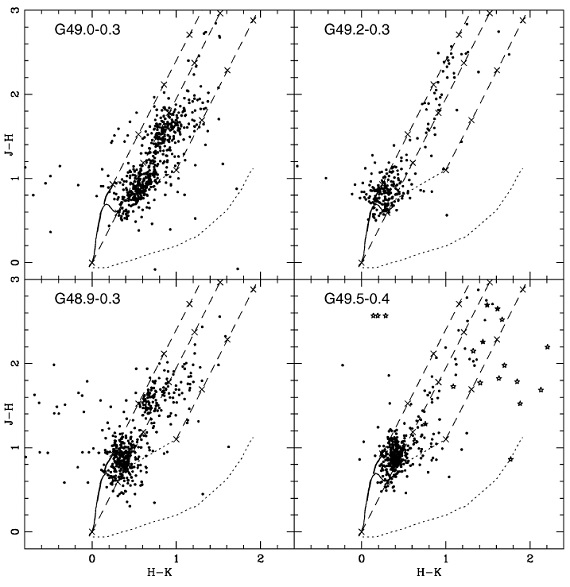

赤化を受けた主系列 図5は図4と同じ4星団の k-(H-K) 色等級図である。星団距離は 6.5 kpc と仮定した。星団 G49.5-0.4, G48.9-0.3, G49.2-0.3 では赤化を受けた 主系列が良く見える。 ( CMD に見える二つの集団は 異なる赤化を受けた MSs なのか?それとも MSs と YSOs? ) G49.0-0.3 = YSO 星団 しかし、G49.0-0.3 ではこの系列が全くない。 これは図4二色図で G49.0-0.3 星の 90 % が YSO であったことに対応してい る。 |

G48.9-0.3 色等級図上で YSOs と MS 星は良く分離している。 図の右上隅にある点 は O5 対応線より上にあり、大質量 YSOs の良い候補天体である。 ( 2CD も観ると、CMD の右側集団は 赤化を受けた MSs と YSO が重なっているのでは?) |

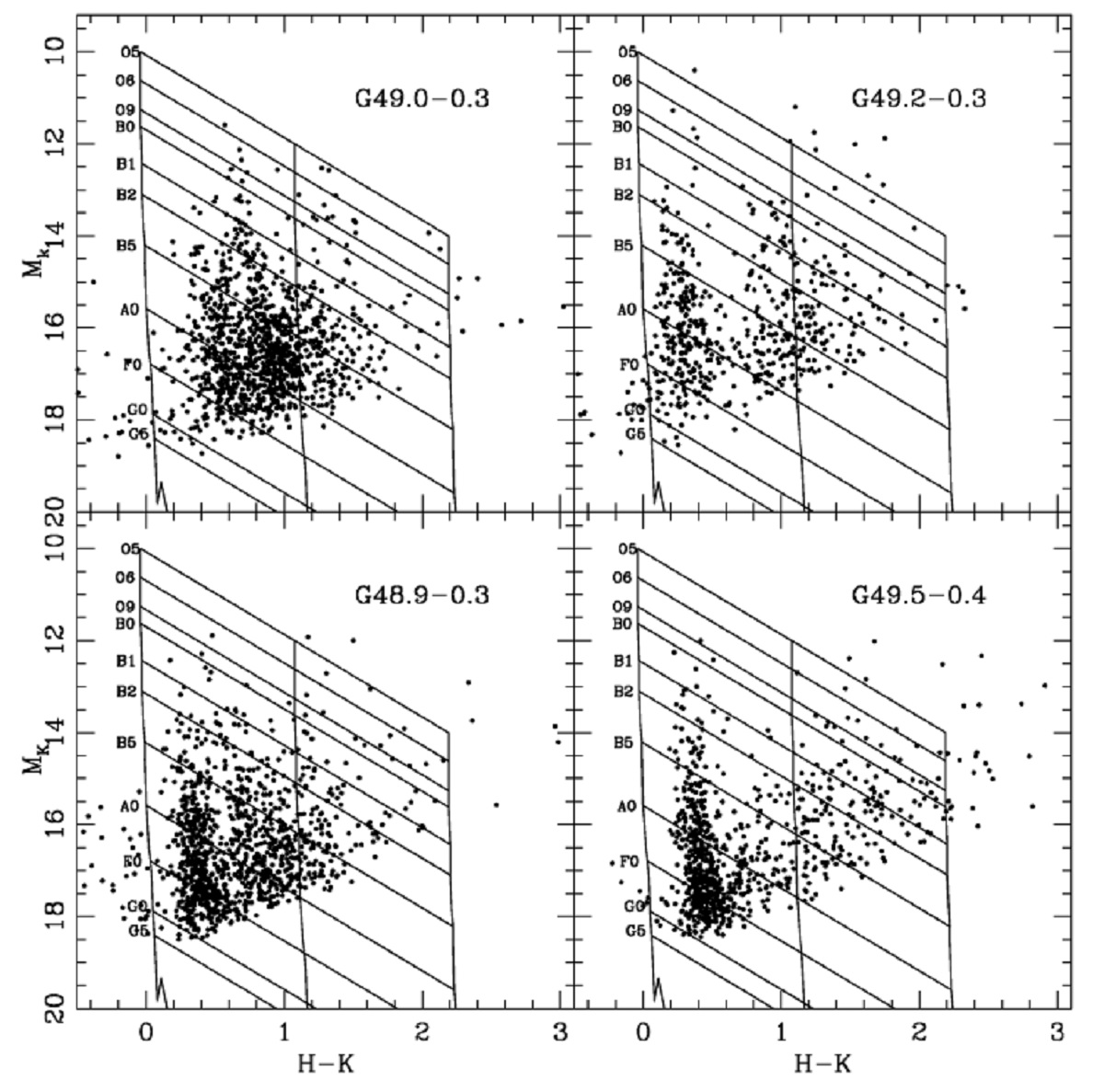

5.1.星団の性質星団質量Lada, Lada 2003 の方法に倣う。トラペジウムの K-LF (Muench et al 2002) を見本とし、D7Andona, Mazzitelli 1994 の PMS 進化経路を用いて星の質量 を推定する。年齢 1 Myr, 距離 6.5 kpc を仮定し、平均の前景減光を Av 7 mag. とする。 G49.5-0.4 は IRS1 と IRS2 を合わせて 9100 Mo となった。この値は Okumura et al 2000 の 8200 Mo と同じである。 年齢 年齢の決定は難題である。Okumura et al 2000 は W51A に含まれる 4 領域 にある HIIRs の年齢を随伴する星団の年齢とした。この方法を W51 GMC 全体 に広げると、G48.9-0.3 は G49.5-0.4 より高齢である。前に述べたように、 YSO/MS 比を使うと、IRS2 領域は G48.9-0.3 領域より高齢となる。この結果は HIIRs の年齢比較から導く年齢とは矛盾する。しかし、濃い分子雲中の UCHIIR は周囲の圧力で押し込まれるために寿命が 0.1 Myr よりずっと長くなる。さら に、大質量星の形成は小質量星より遅い時期に起きる可能性 Herbig 1962, Stahler 1985 がある。したがって、大質量 YSO や HIIR は年齢指標として適当 でない。 |

5.2.階層的および誘発星形成階層構造図1を見ると、W51 GMC では星形成が長さ 100 pc の分子雲中の二つの大 きな集団 W51A と W51B で起きている。各集団の中にはさらに小さな塊が存在 する。その内の一つ G48.9-0.3 の場合、塊はさらに二つの星団に分解される。 このように、分子雲の内部にはいくつもの階層が存在する。これは乱流エネ ルギーの働きかも知れない。 星形成効率 表6にある星団質量を足すと全部で 30,000 Mo になる。未観測の小さな 星団その他を考えると全星質量として 5 - 6 104 Mo くらいであ ろう。W51 GMC の質量を 106 Mo Carpenter, Sanders (1998) と考えると、星形成効率は 5 - 6 % となる。彼らによると、G48.9-0.3, G4.0-0.3, G49.1-0.4, G49.2-0.3 は 68 km/s 雲のみに属する。 68 km/s のみ の質量は 2 105 Mo である。その場合、星形成効率は 10 - 15 % に上がる。この値は近傍の大質量星形成域 NGC 6334 (25 %, Tapia, Persi, Roth 1996) や W3 IRS5 (6-18%, Megeath et al 1996) に近い。 密度波による星形成の誘発 100 pc の長さに亘りほぼ同時期に星形成が起きている。これは密度波による 同時星形成ではないか? |

|

星団の発見 6箇所の観測から UCHIIR に付随する埋もれた星団を4つ発見した。それら は G48.9-0.3, G49.0-0.3, G49.2-0.3, と G49.4-0.3 である。G48.9-0.3 は 実際には NIR 星雲に包まれた2重星団である。また、W51 IRS2 (G49.5-0.4) のサブ秒分解能像を得た。いくつかの O-型星が分解して見え、 W51 IRS2E と W51 IRS2W は二つの大質量星形成域で、多分ロシュポテンシャルでつなが っている。 星団中の星種族 K 画像から G48.9-0.3, G49.0-0.3, G49.2-0.3, と G49.5-0.3 の表面星密度 マップを作った。G49.4-0.3 でないので注意。これらのマップから階層的密度 構造が明らかになった。 TCD と CMD からこれらの星団の星種族がそれぞれ独 自で互いに異なることが分かった。G48.9-0.3 と G49.0-0.3 星団の YSO 比率 は特に高い。 |

星団質量 星団の総質量は 104 Mo で 68 km/s 分子雲の 10 % である。 星形成 W51 GMC の星形成は銀河系密度波によって誘発された。 |