1.イントロダクション

3軸バルジの軸角バーの軸と銀河中心視線との角度推定値は 10 - 75 の範囲に広がっている。 最も多いのは、銀河面から少し離れたところでの星の分布に基づいた、 10 ° - 30° Dwek et al 1995, Freudenreich 1998, Lopez-Corredoira et al.(2000) である。 Binney et al 1991 は内側数度内のガス流から軸角 16° のバーポテンシャルを導いた。

棒状のバー?

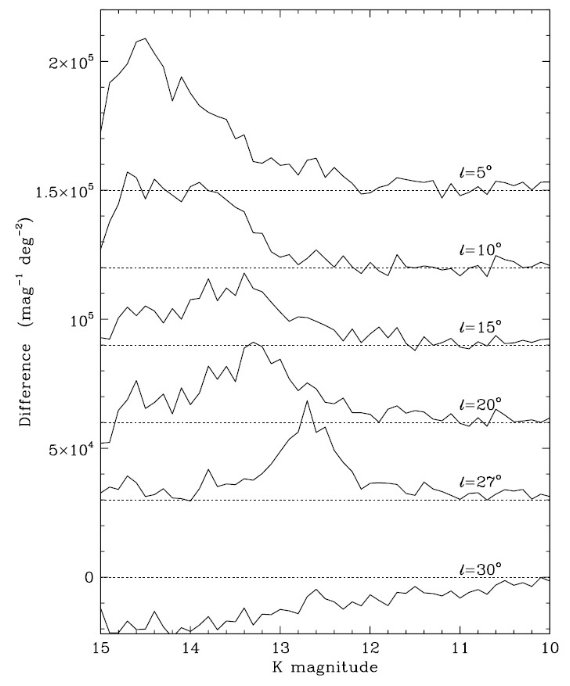

Sevenster et al 1999 は OH/IR 星の運動から軸角 44 とした。Peters 1975 は HI マップ、中井その他 1992 は CO マップから軸角 45 とした。 最も極端な値は 75 Hammersley et al. (1994) で、l = 21 と l = 27 の間にある 巨大星形成域の検出に基づいている。彼らは、棒のように伸びた軸半径 4 kpc のバーが COBE 表面輝度分布の形をうまく説明すると述べた。しかし、他の 研究者 Freudenreich 1998 はそれを、渦状腕状の星形成の泡またはバルジの 尾をする見方を取った。

バーの古い星種族

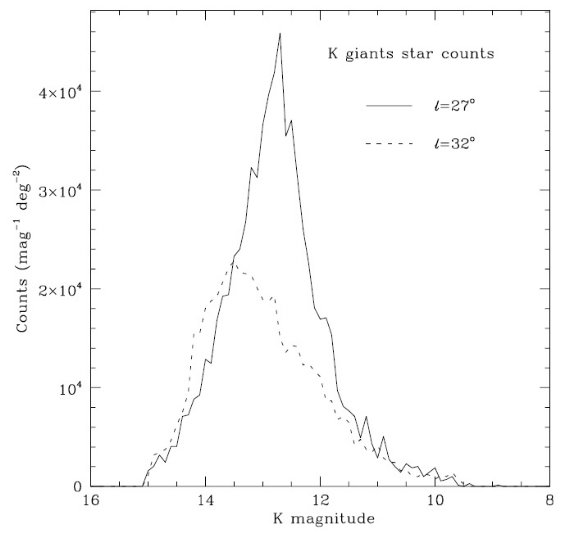

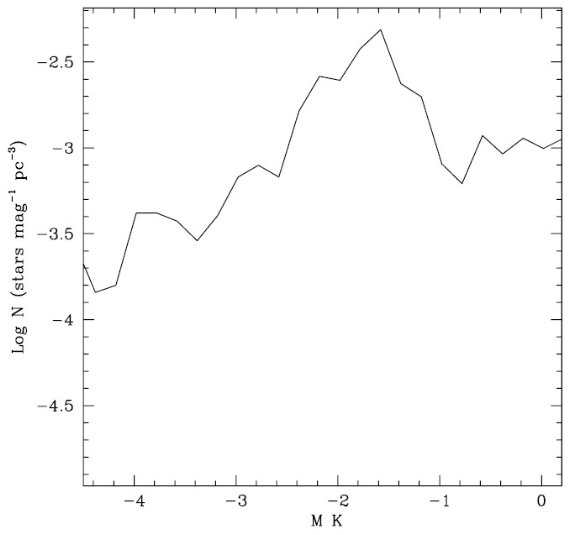

もしもバーが実在するなら、古い星種族でもその存在が明らかにされるはず である。そのために最適な星は早期 K-型星であろう。この星は数において 圧倒的で、絶対等級の巾が狭い。したがって、赤外 CMD 上で、これ等の星は 塊りをなすであろう。おそらくその等級は K = 12 - 14 で小望遠鏡でさえ 数秒の露出で検出可能である。

仮定類

この論文では、 Ro = 8 kpc とする。特に触れない限り位置は銀河面上と 考える。また、K2-3III の絶対等級を MK = -1.65, MH = -1.5, MJ = -0.89 を Wainscoat et al 1992 から採った。星間 減光は Rieke, Lebofsky (1985) から AK = 0.112 Av, AH = 0.175 Av, AJ = 0.282 Av とした。

2.観測

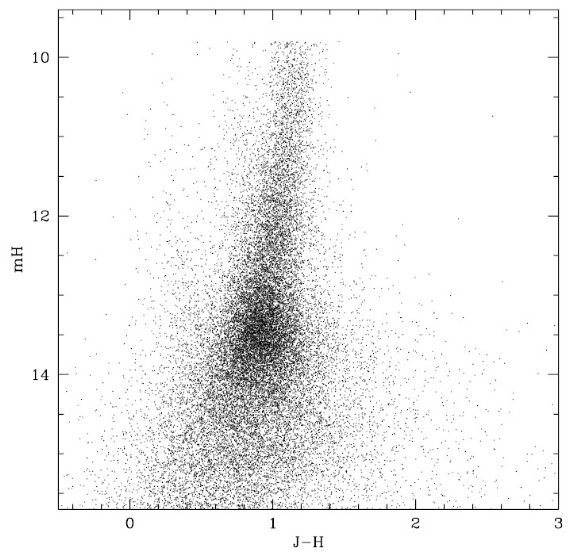

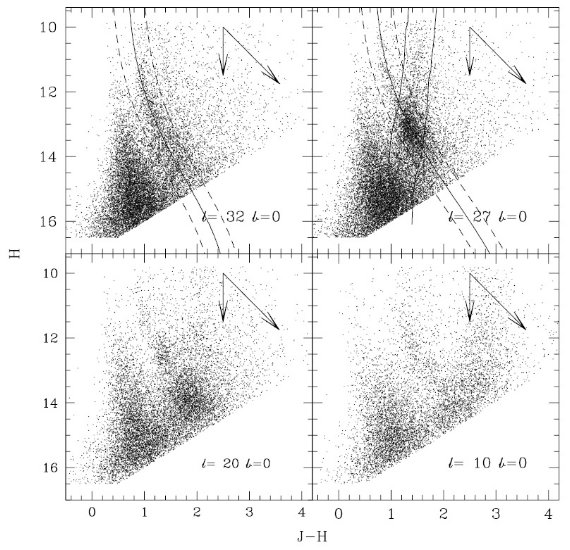

l = 0 - 37 の間で銀河面に沿って幾つかの 20′ × 12′ 区画の画像が撮られた。観測には Obs. del Teide 1.5 m 望遠鏡上の CAIN カメラが用いられた。シーイングは 1″. 星計測を J = 17, H = 16.5, Ks = 15.2 まで行った。 図1には l = 32, 27, 20, 10 での CMD を示す。矢印は Av = 10 mag. である。

図1.銀河面上 l = 32, 27, 20, 10 の (J-H, H) 図。斜め矢印= Av 10 mag の減光。縦矢印=距離が倍になった時の等級変化。l = 32, 27 図上、斜め右下 に引いた曲線=K3III 天体の軌跡。l = 27 のほぼ垂直な実線は d 4.5 kpc, Av 4.7 kpc と d 6.6 kpc, Av 8.7 kpc での巨星枝。