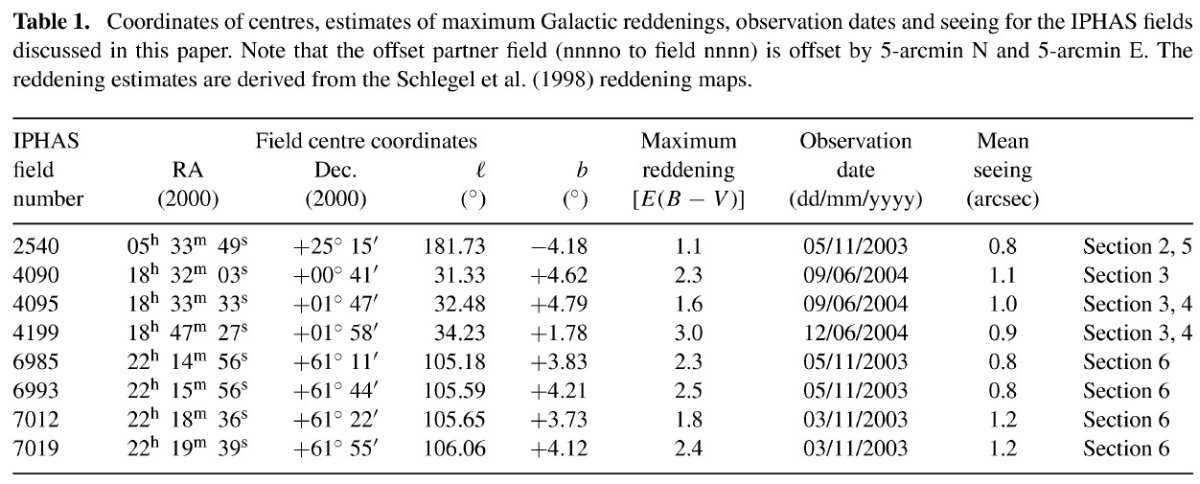

|

アイザック・ニュートン望遠鏡 (INT) 測光 Hα 北銀河面サーベイ(IPHAS)

は、北銀河面を b = [-5, 5] 巾で 10x180 = 1800 deg2 の CCD

サーベイを行う計画である。10 σ 測光深度は r′ =

20 に達する。観測概略と点源測光の評価を示す。データはワイドフィールド

カメラを用いた Hα 狭帯フィルター, Sloan r′,

g′, i′ 広帯域画像の4種である。 恒星スペクトルの分光測光ライブラリーとフィルター透過率曲線を用いて、 IPHAS (r′-Hα, r′-i′) 2色図をシミュレートした。その結果、太陽メタルの星に対し、Hα 輝線星と非輝線星の期待分布が判った。わし座(Aquila) での観測結果との比較 から、シミュレーションが正常星のカラー分布を再現していることが判った。 |

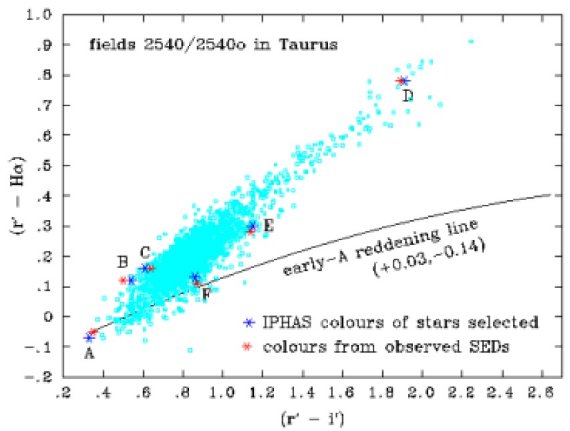

牡牛座(Taurus) 6 天体の IPHAS 測光値とフラックス較正した分光観測と比較

した結果は IPHAS パイプライン処理の信頼性を確認した。ケフェウス座(Cepheus)

の観測との追尾観測から、

(r′-Hα, r′-i′)

図上で星の主経路より上に位置する星は輝線天体であることが判明した。

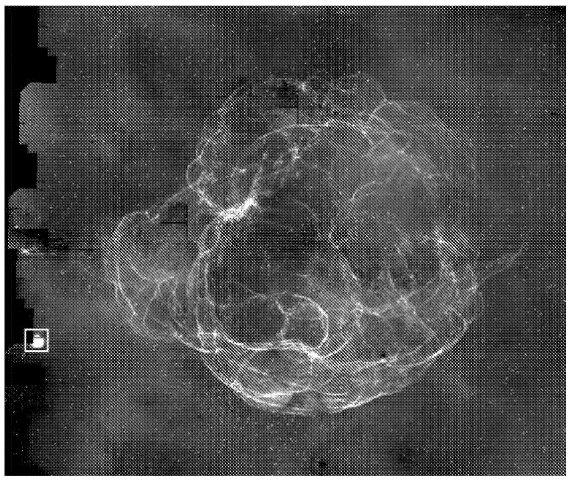

輝線を欠く白色矮星や炭素星が IPHAS 二色図上ではっきりと分離していること

も分かった。 北銀河面で空間的に識別可能な星雲の研究で IPHAS がどう使えるかを議論した。 Shajn 147 (直径 3° の超新星残骸)を例に連続光差引後の画像を作って 示した。 IPHAS 点源カタログは 80 M 天体の測光値を載せる予定である。それ自体、 または近赤外カタログと合わせて、 IPHAS は銀河面星種族の研究で主要 データ源となるであろう。 |

|

サーベイの期間 IPHAS は 1800 deg2 のサーベイに 22 週間晴天夜を必要とし、 2006 年末に観測を終了する予定である。得たデータから空間的に分解できる 星雲と分解不能の輝線星を探す。星雲検出法に関しては後の論文で扱う。 過去の輝線天体サーベイ Kohoutek, Wehmeyer 1999 は 1964 - 1970 の対物プリズムによる b = [-10, 10] 観測から新たに 1979 Hα 天体を発見した。彼らのカタログの輝線天体総数は 4174 個であった。カタログの 3/4 は mpv < 13 であり、 この等級がおそらく完全性限界であろう。またカタログの 80 % は b = [-5, 5] 内にあった。 |

このカタログから mpv = [13, 20] では 8000 -

10,000 個の新しい輝線天体が期待できる。明るいカタログでは光度が高い星

の割合が大きいが、暗い天体を含むようになると、低光度天体が多くなる。

IPHAS の前駆者 IPHAS の前駆者と言えるのは UKST による南天銀河面とマゼラン雲の Hα サーベイ(SHS) Parker et al 2005 である。それは 2003 に終了した。 そのデータはサイトから採ってこられる。このサーベイは空間分解能 1 ″ で b = [-10, 10] を掃いた。このサーベイからは多くの 追尾研究が誕生した。 |

|

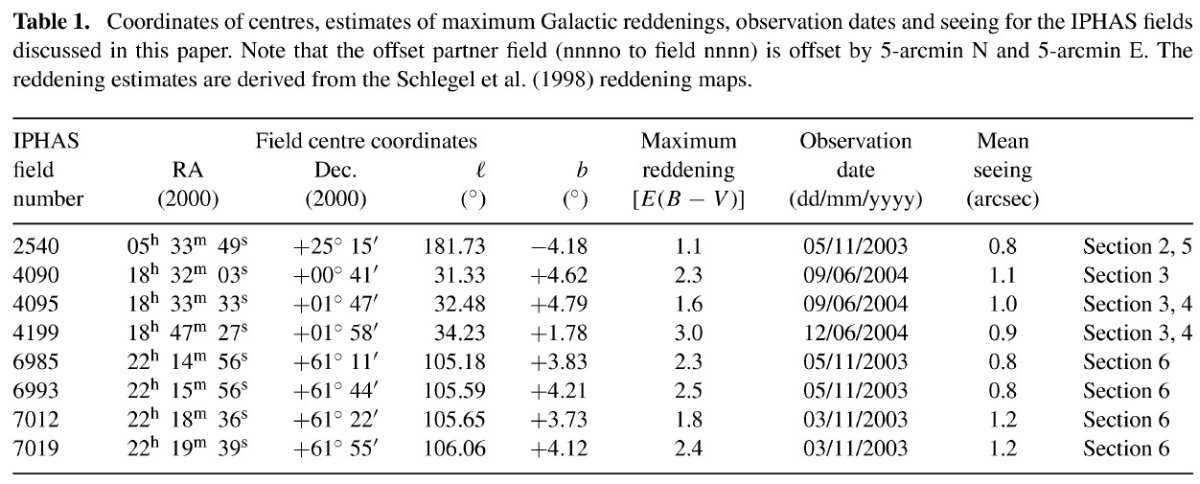

WFC 2.5 m INT 搭載の WFC は 4kx2k EEV CCD を 4 つ L 字型に並べて、一度に 0.3 deg2 の撮像が可能である。1ピクセル= 0.333″ に相当するので、 1″ の空間分解能が得られる。 観測中心点 これで 10x180 deg2 を掃引するのに 6000 露出が必要である。 我々は 7635 の観測中心点を定めた。各指向方向には 5′ W, 5′ S の副指向観測を付随させた。 赤い波長帯 IPHAS は明夜と半暗夜を使用して観測を進める。そのため、Hα と組み 合わせる広帯域フィルターも長波長側に重点を置いた。特に r′ と i′ バンドは Hα を抽出するために選ばれた。図1には フィルター透過率曲線を示した。 スローアンフィルターの方がハリスフィルター より角ばっているので採用した。r′ は中心波長 6240 A で最も 青い。Hα フィルターは FWHM = 95 A あるので、銀河回転に伴うドップラー シフト, 精々 10 A, は十分に吸収される。 i′ の中心波長は 7743 A である。 露出時間 露出時間は Hα 120 s, r′, i′ 5 s であったが、途中から r′ 30 s にした。 標準星 2時間おきに Landolt 1992, Sloan (Smith et al 2002), Stetson 標準星 http://cadcwww.dao.nrc.ca/standards/ が撮影された。 Hα 用に、分光測光標準星も毎晩観測した。 |

図1. Hα, Sloan r′, i′ フィルターの透過率曲線。点線= WFC CCD 感度曲線。 数値表は INT/WFC ウェブページに掲載。 |

|

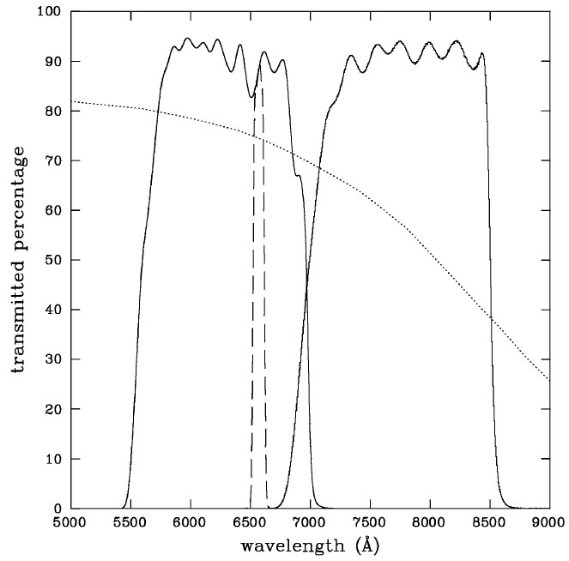

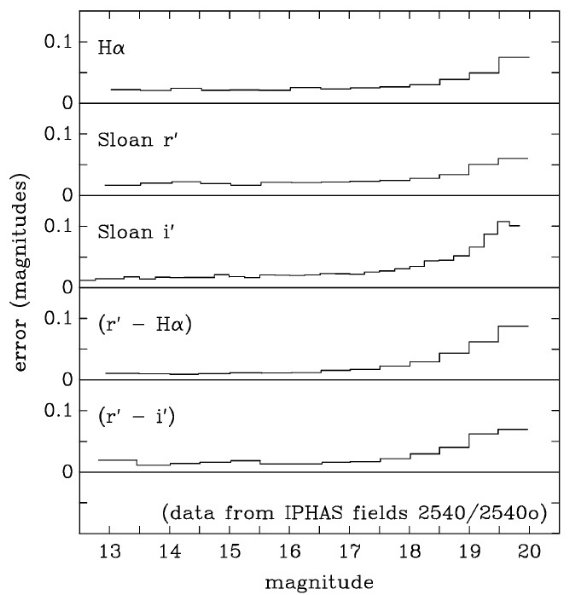

パイプライン データ処理は Lrwin, Lewis 2001 のパイプラインを使用した。フラットは 夕空の撮影を使用した。1週間のタイムスケールでは安定していることが 分かった。 カタログ化 カタログ作成は Irwin 1985, 1997 に述べられた考えに従った。カタログ化 は望遠鏡の個性を考慮した WCS = World Coordinate System の近似値 ( WCS distortion mode) を得ることから始まる。その後 USNO, 2MASS で位置 を精密化していく。最終内部精度は 0.1 arcsec、 USNO, 2MASS との外部精度 0.25 arcsec である。 標準星 測光標準星を含む星野を撮影した際には各バンド毎にゼロ点が評価された。 その晩のゼロ点の変動は測光精度を与える際に利用され、また観測全体の 等級較正の初回評価として使われる。 Hα フィルターはベガ等級を決める 際に、まずは標準 Rc R バンドフィルターと同等に扱われ、後により丁寧な解析 を受ける。 統合カタログ パイプラインからは、シーイング、像の楕円率、空の明るさ、アパーチャ補正、 等の様々な制御量が出てくる。各観測星野での Hα, r′, i′ の最適化カタログフラックスは続いて、統合カタログにまとめ られ、色等級図や二色図が作成される。統合カタログには、フラックス、分類、 同定位置エラーが載る。IAU に登録する天体名は IPHAS JHHMMSS.ss+DDMMSS.s と いう具合に 2000 年エポック位置を名前に織り込んだ。 測光内部エラー 図2にはフィールド 2540 と 2540o の重複域での等級差の rms を等級区間毎 にプロットした。観測は 2003 11 月の月没後の測光夜である。このプロット のようなエラー等級関係では明るい星のエラーは大体較正オフセットによって 占められ、それらは最終的に一様なサーベイ較正が施される際に除去される。 (具体的にどんな操作か分からない。 ) 2004 から r′ 露出時間を 30 s に上げた後では暗い星のエラーが 2003 年観測の 60 % に低下した。その結果、カタログ計算基準 r′ ≤ 20 で Δr′ < 0.1 に適合する星の数が大幅に増えた。 |

図2.等級とカラーのエラー。各等級区間毎に IPHAS フィールド 2540 と 2540o の測定等級、カラーの差の rms を計算した。r′ データは 10 s 露出で取得した。 データアクセス IPHAS 初期 2 シーズンの生データ 3 Tbyte はこのように処理された。それら は 4kx2k CCD 画像 100,000 個から成り、カタログには 40 M 星が載った。 処理データは POSTGRESQL を通じて、個々のフレーム毎にまたはカタログレベルで 入手可能である。Irwin et al 2005 を見よ。データベースインターフェイスは CASU = Cambridge Astronomical Survey Unit http://apm2.ast.cam.ac.uk/cgi-bin/wfs/dqc.cgi で得られる。 |

|

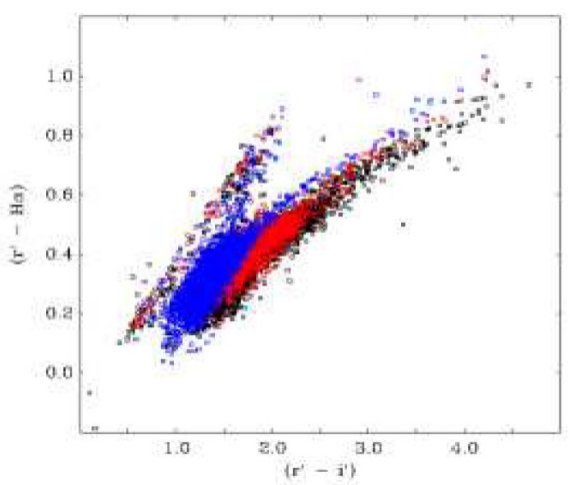

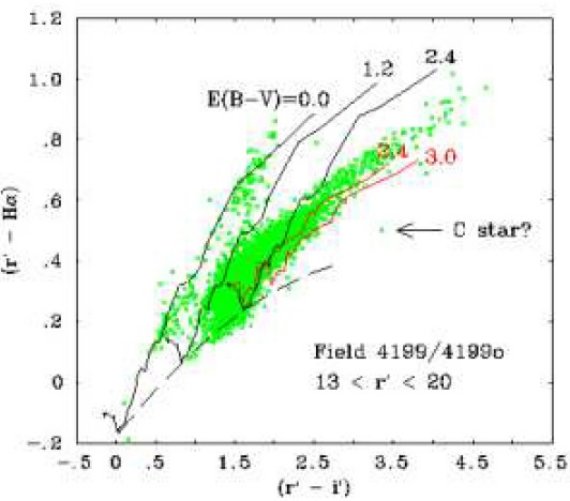

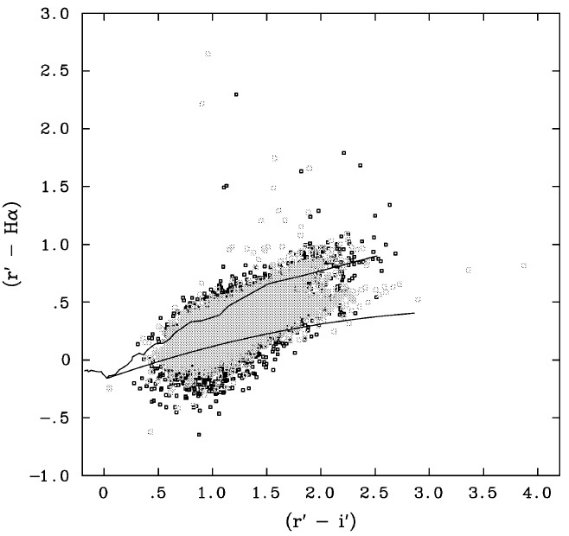

2色図上の輝線星 (r′-Hα, r′-i′) 2色図で輝線天体は主要部の上に位置する。それらは分光追尾観測の候補星 となる。図3は3つの星野のペア重複部分から採った星の二色図である。 プロットされたカラーは二つの観測カラーの平均値である。観測は 2004 6月、シーイング 1 arcsec でスカイ背景光が低い良い観測条件でのデータで ある。 図3の溝=アクィラリフト 図3に使用した3つの星野はアクィラリフト内で分子雲の縁に位置する。 Dame, Thaddeus (1985) は、この分子雲は 200 pc 程度の近傍にあり、Av = 2 mag 程度で特に 厚くはない分子雲であると述べている。 Schlegel et al. (1998) の減光マップは星野 4095 の赤化極大位置で Av = 5, 4199 では Av = 10 まで 達するとした。近傍の分子雲は図3の2系列を隔てる溝を作り出した。 図3.わし座の IPHAS 星野 4199(黒), 4090(赤), 4095(青) での ペアとの重複部分から採った星の (r′-Hα, r′-i′) 2色図。等級は。r′ = [13, 20] である。上系列の上辺が 極めてはっきり決まっているが、これは赤化ゼロの主系列星である。その上の 数個の星は輝線星候補である。 |

|

|

スペクトルライブラリー Pickles (1998) のライブラリーには 5 A 間隔の Fλ が与え られている。図1のフィルター透過率 Tλ と ベガの SED Fλ,V を用いて合成カラーを求める。

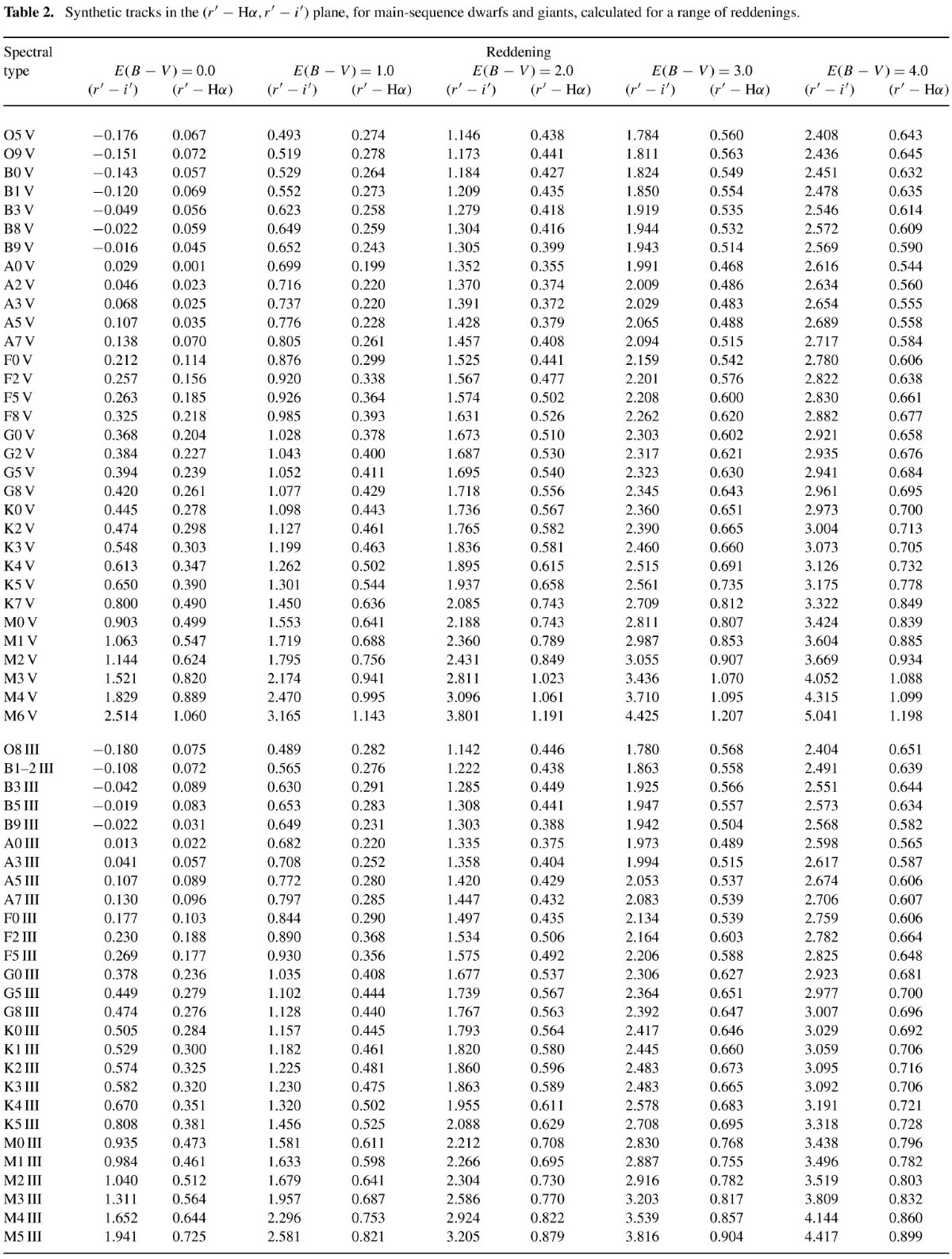

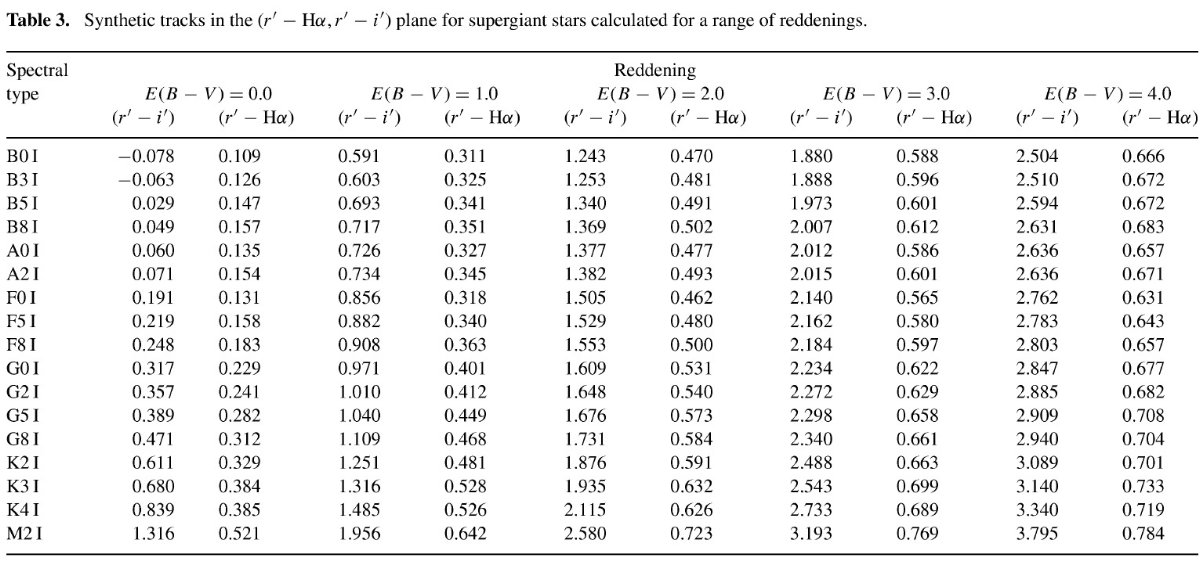

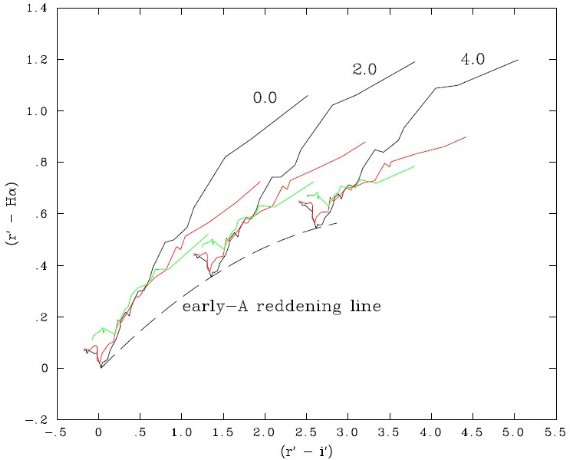

ベガのスペクトル Fλ,V は Hayes 1985 のものを使った。 (r′- Hα) (r′- Hα) カラーも、i′ の所に Hα スペクトルを置いて同じようにして決めた。ベガは A0V で、強い Hα 吸収を示す。現在 CASU パイプラインが使う標準星野には通常 A0 より晩期型の星が多いため、SED は赤く、また Hα は弱い。これらの 結果、赤化を受けていない主系列星の (r′- Hα) = 0 は ( r′ - i′) = 0.3 晩期 F 型に 対応し、( r′ - i′) = 0.0 A0V では ないことになる。 したがってモデルを使ったシミュレーション系列を観測と 比較する際にはこの補正を行う必要がある。もっとも良いのは モデル (r′- Hα) を -0.10 から -0.25 シフトさせること である。 (A0V でなぜゼロにならないのか、 仕組みが判然としない。シフト値が一定に決まらない理由も。)  図4.上=主系列星、左下=巨星、右下=超巨星の2色図上の位置。 上図では比較のため、赤=巨星と緑=超巨星経路を重ねた。 |

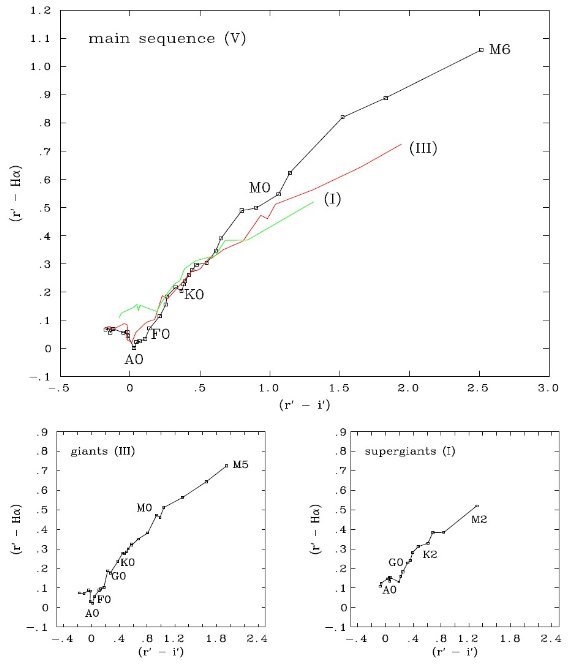

光度クラス V, III, I の経路 光度クラス V, III, I のシミュレーション経路を Pickles98 の太陽メタル スペクトルを用いて制作した。各経路は R = 3.1 Howarth 1983 減光則を用いて 幾つかの減光値に対して計算を行った。E(B-V) = 0, 1, 2, 3, 4 に対するカラー を表2と3に示す。図4には赤化ゼロの光度クラス V, III, I 経路を比較した。 光度クラスが進むにつれ傾きが緩くなることが判る。それにも拘らず、中期 F と 晩期 K 型の間で光度クラス間の差が最小になる。そこは Hα 吸収が弱く、 しかし、分子吸収がまだ発達していないところである。 図5=赤化が強いと赤化線の巾が収縮する 各経路への赤化の影響を図5に示す。赤化が強まると、赤化線の (r′- Hα) 巾が収縮することがわかる。 この収縮は r′ バンドの有効波長が長くなって Hα の方に近づくためである。 超巨星の赤化は自己掃引 二色図上の超巨星経路は赤化方向に伸びているため、赤化による移動はほぼ 自分の経路を伸ばす結果になる。主系列、巨星はそれより広い幅で二色図を 掃引する。 A0V の赤化線が境界線を作る 図5の破線は A0V の赤化線である。このラインが境界線を作ることが判る。 観測エラーでこの境界線の下側に来る星以外に、縮退星とそれに関係した天体 で早期 A 型星よりも深い Hα 線を示す星も境界線の下に落ちる。  図5.Rv = 3.1 星間赤化の影響。黒=主系列星。赤=巨星。緑=超巨星。 3組のプロットは E(B-V) = 0.0, 2.0, 4.0 に対応する。破線 = A0V 星 の赤化ベクトル。非縮退星の限界がこの線であり、早期 A 型星赤化線と 名付ける。 |

|

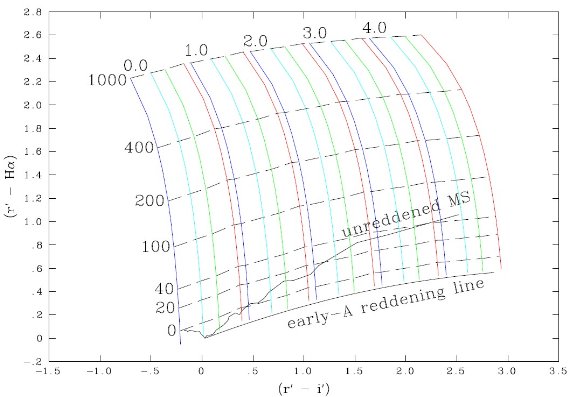

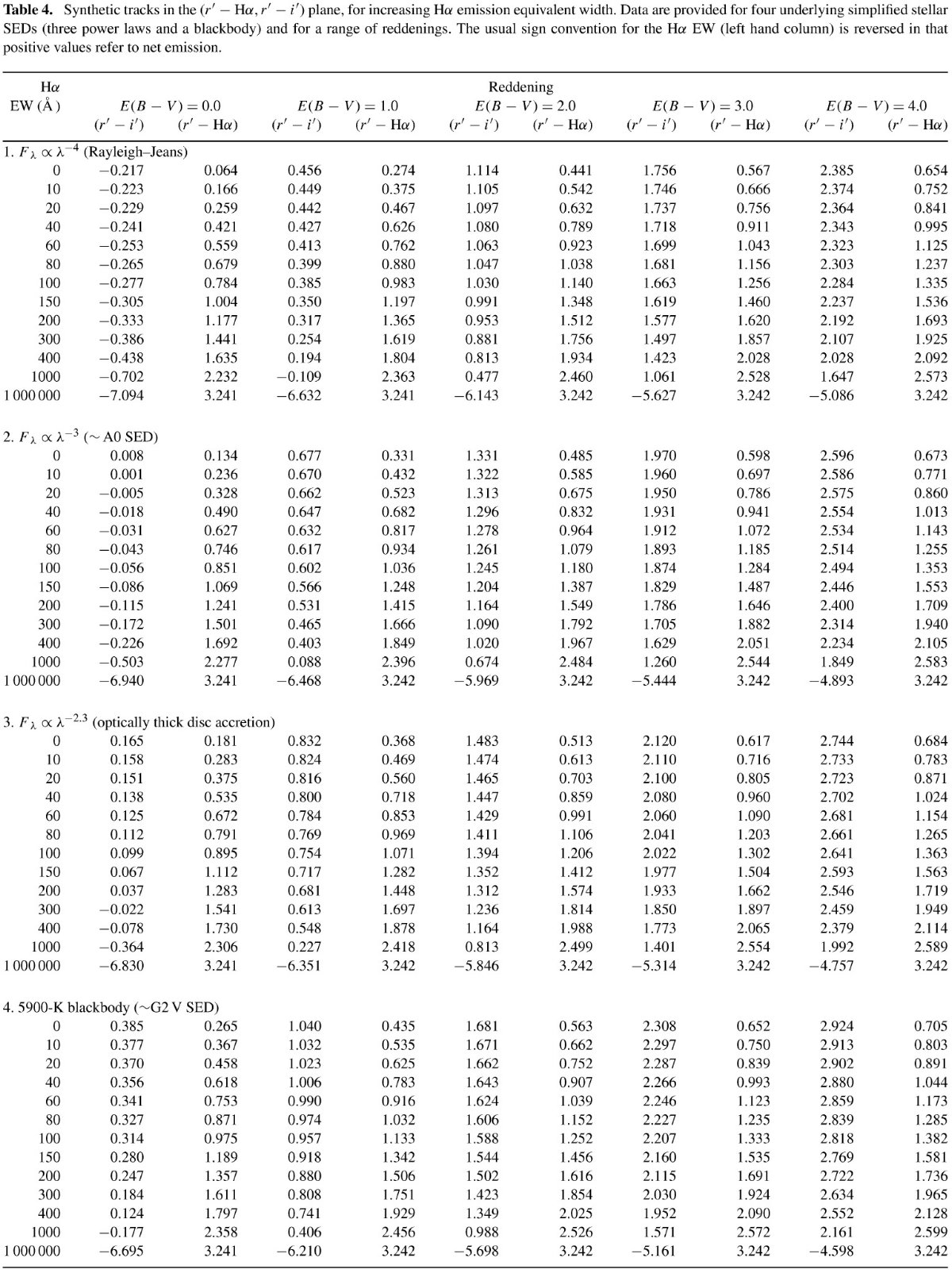

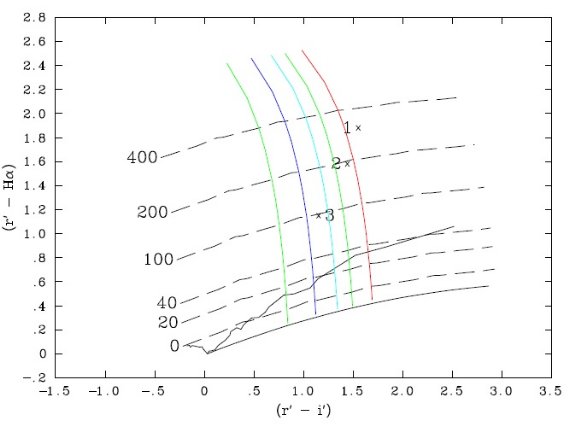

SED に Hα 輝線を足す 図6には 単純な 4 種類の SED に Hα 輝線を足して行った時の軌跡 を示す。べき乗指数 n = 4 は O-型、 n = 3 は A0 型、n = 2.3 は降着円盤。 BB(5900) は G2V に近い。 輝線検出の閾値 Hα 輝線検出の閾値は青くて赤化の小さい星で最小である。図6を見よ。 これは青くて近傍の星ならかなり暗くても、 EW 数 A で検出することを意味する。 逆に、 T Tau 星で E(B-V) = 2 (Av=6) くらいだと EW = 30 A が必要である。 |

図6.単純な SED に Hα 輝線を足して行った時の軌跡。実線=赤化ゼロ 主系列と A-型星赤化線が分布境界を決める。破線=輝線強度一定。各線に付けた 数字は等値巾(A)。縦線=あるSEDと赤化の組み合わせに対し、輝線強度を変えて 行った軌跡。濃い青線=異なる赤化を受けたレイリー・ジーンズ型 (F(λ) ∝λ-4) に乗った Hα 輝線の成長曲線。薄青線 =べき乗型 F(λ)∝λ-3, 緑線= F(λ)∝λ-2.3に乗った Hα 輝線. 赤線= 5900 K 黒体 (G2V に近い) + 輝線。各縦線の一番下点=等値巾 10 A に 対応。赤化 E(B-V) は一番上に書いてある。 |

|

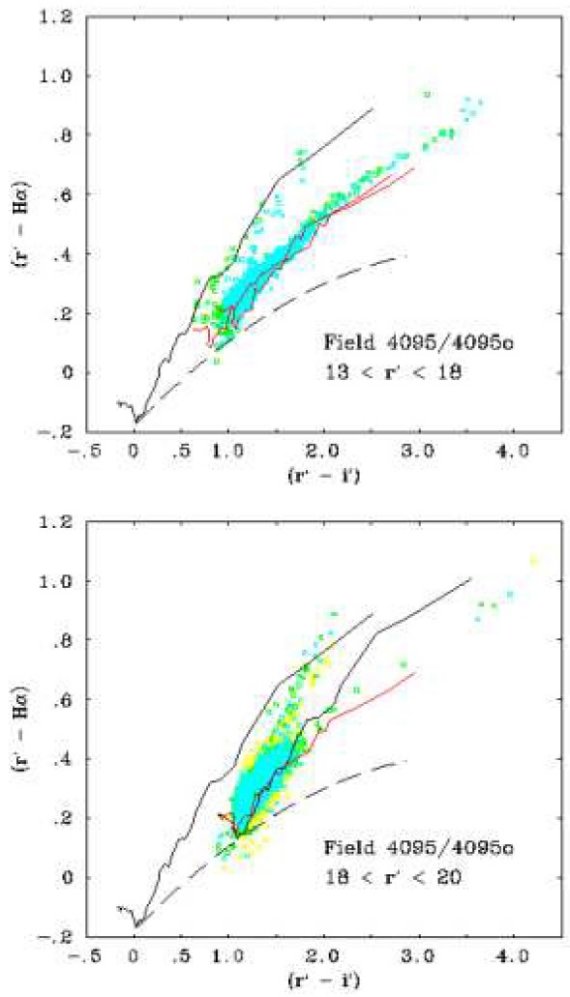

図7=鷲座フィールド 4095 の二色図 図7に鷲座フィールド 4095 の二色図を示す。ここは図3の青点で、大体 (l, b) = (32.5, 4.8) 付近にある。 Schlege et al. (1998) の減光マップではこの付近の減光は E(B-V) = 1.6 を越えない。図7では 合成経路を (r′-Hα) 方向に 0.17 上げて示してある。 これはマッチを良くするためである。 図7上枠:r′ = [13, 18] 区間 図7の上図は明るい r′ = [13, 18] 区間の星を示した。 そこには非常に近い M-型矮星とそれよりずっと多くの巨星が含まれている。 実際、 r′-i′ ≥ 2.0 では M-型巨星が 緊密な系列を形成している。この視線方向に沿っては、銀河系赤化の大部分が 近傍に集積していることを示す。なぜなら、そうでなかったら巨星の分布がもっと 滲んだ様子になるだろうからである。観測と比較するため、E(B-V) = 1.4 と 1.6 の二本の線を描いた。 r′-i′ ≥ 2.0 では明るく見える星の多く が適当な赤化を受けた M-型巨星であろう。しかし、 r′-i′ > 2.0 では M2-5III の合成軌跡 は r′- Hα で 0.05 下に来る。同様の現象は M-矮星にも 生じている。r′ > 18 では A-型星赤化線の下に来る天体は たった1つで、多分白色矮星か何かであろう。  図7.IPHAS フィールド 4095/4095o 観測の (r′-Hα, r′-i′) 2色図。上実線=赤化ゼロ主系列。破線=早期 A 型星の赤化線。上図の 緑点は r′ < 16, 青点は r′ > 16. 下図の青点は r′ = [18, 19], 緑点は r′ = [19, 19.5], 黄点は r′ = [19.5, 20]. |

図7下枠:r′ = [18, 20] 区間 図7下枠は r′ = [18, 20] 区間を示す。比較のため、 E(B-V) = 1.6 の主系列と巨星枝を重ねた。上枠に較べて星の主要部が少し立 っているのはこれら暗い星に主系列星が多数含まれていることを示す。しかし、 r′ = 20 付近では mid-K より晩期型の主系列星が検出可能なのは E(B-V) ≤ 0.8 に限られる。これは (r′- Hα) = 0.9 までの観測点の散らばりを見ると了解される。合成軌跡が 0.17 ずれるのは 赤化ゼロ主系列との一致を最適化するように決めた。この方向の IPHAS 観測は 銀河系円盤種族を端まで見通していて、距離 10 kpc, 銀河面高度 800 pc の 中間 M-型巨星を捕まえる。その位置は遠方側のサジタリウス・カリーナ腕に 相当する。 図8=フィールド 4199 図8はもっと赤化の強い鷲座 4199 (l, b) = (34.3, 1.8) の観測を示す。 ここでの赤化は場所による変化が大きい。それは巨星枝腕の太さとして現れて いる。E(B-V) = 2.4 と 3.0 の巨星枝を重ねた。後者は Schlege et al. (1998) マップの E(B-V) = 3.0 に対応させている。図7と比較して、合成 M-型巨星枝 がやはり少し低いことが確認された。r = 20 mag までの範囲では、主系列星 K-型とそれより早期の星が E(b-V) = [1.2, 2.4] の範囲に存在することが 分かる。図8にはこの境界線も引いた。このフィールドは再び鷲座リフト の印が赤化ゼロ主系列に星が殆ど無く、E(B-V) ≥ 1.2 に多数存在という形 で現れている。 カラー変換の矛盾 フィールド 4199 では赤化無し M-型矮星の観測は、早期型の方で軌跡勾配 を示し、合成軌跡が示すようなまくれ上がりは見えない。これはランドルト (R-I) カラーとスローアン (r′-i′) カラーとの間の変換に矛盾が残っているためである。同様に CASU パイプライン にも (r′-i′) > 1.5 では不適切な カラー変換を行っている。 超新星 フィールド 4095 でも 4199 でも超新星の兆候は見えない。これは星の数が 少ないことと共に、超新星の赤化方向が自分自身に沿っているためである。 原理的には赤色巨星枝の下にあり、極端に赤い孤立天体が赤化を受けた超巨星 として拾い出せるはずである。 炭素星? フィールド 4199 中の IPHAS J184644.25+ 015324.6 は (r′-i′, r′-Hα) = (3.36, 0.499) であるが、これを赤化を受けた超巨星と看做すには E(B-V) = 4 が必要で、大きすぎる。また、この天体の 0.2 arcsec 以内にある明るい 2MASS 天体は K = 9.55, J-H = 1.68, H-K = 0.76 という異常な近赤外カラー を示す。他にもいろいろあって炭素星ではないか?  図8.IPHAS フィールド 4199/4199o 観測の (r′-Hα, r′-i′) 2色図。実線=主系列 E(B-V) = 0 と 2.4。破線=早期 A 型星の赤化線。 赤線は巨星の E(B-V) = 2.4 と 3.0。矢印は多分炭素星。 |

|

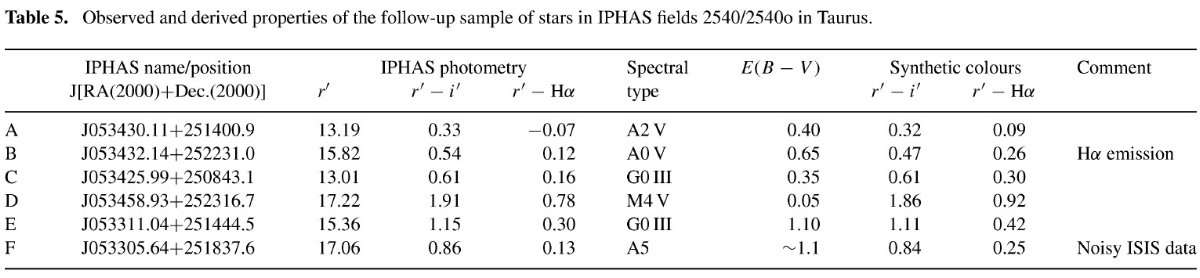

わし座星の分光 ここまで、 (r′-Hα, r′-i′) 二色図の解釈は Pickles (1998) ライブラリースペクトルから導いた合成測光に基づいていた。 2004 年 2 月に 我々は ウィリアム・ハーシェル望遠鏡 WHT/ISIS サービススペクトルを牡牛座 フィールド 2540/2540o から選んだ 6 星に対して得た。フィールド中心は RA 05h33m49s, Dec 25°15'00" (2000) で銀河系反中心から数度離れている。 赤化は大きくなく、変化も緩やかで、 30 arcmin x 30 arcmin フィールドの NE で E(B-V) = 0.8, SW で 1.1 である。 わし座領域との大きな違いは、r′ = [13, 20] 区間の赤色巨星 が一つも見られないことである。10 kpc で Av - 3 mag の赤色巨星なら r' = 17 mag で見えるはずなので、これはサンプル中に本当に星がないことを意味する。 赤色巨星枝が発達し出すのは 0.1 Gyr 以降であるから、銀河系外側のこの領域では 恒星種族がそれより若いということである。  図9.IPHAS フィールド 2540/2540o の (r′-Hα, r′-i′) 二色図。牡牛座中の RA 05h33m40s, Dec 25°20'00" まわり 30x30 arcmin2 である。等級範囲は r′ = [13, 20]. 紺アステリスク= WHT/ISIS スペクトルを撮った星。赤アステリスク=フラックス較正スペクトルから予想されたカラー。 |

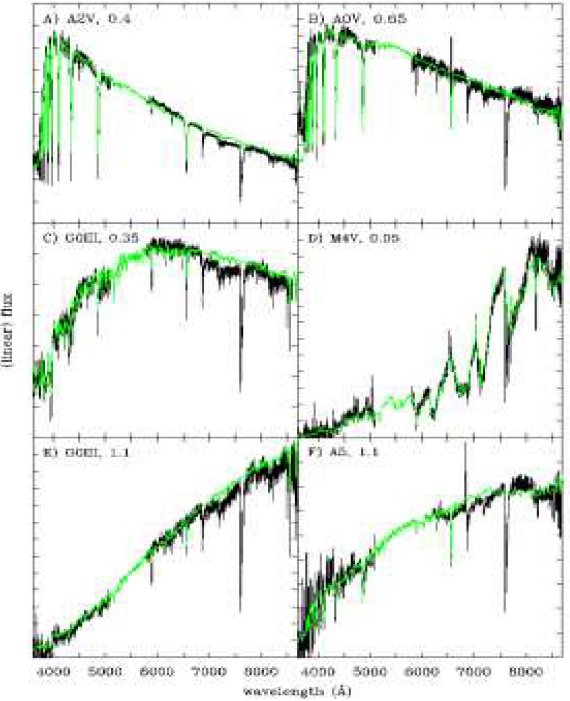

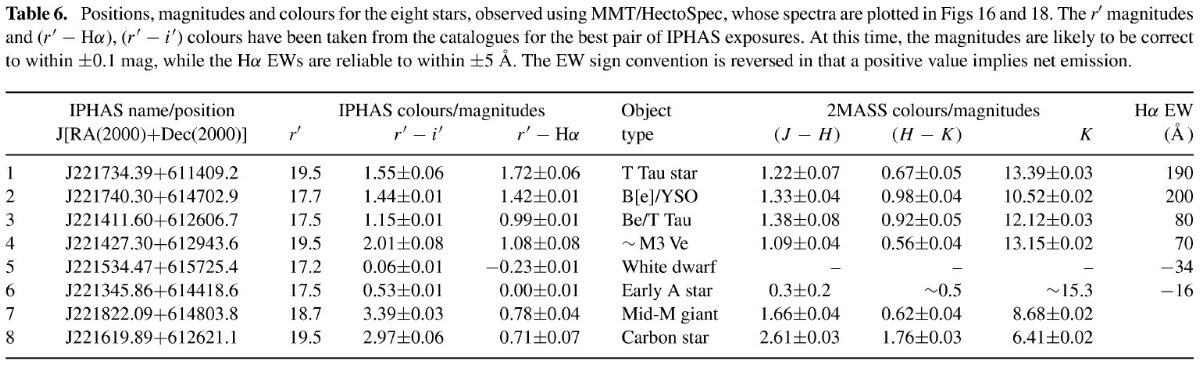

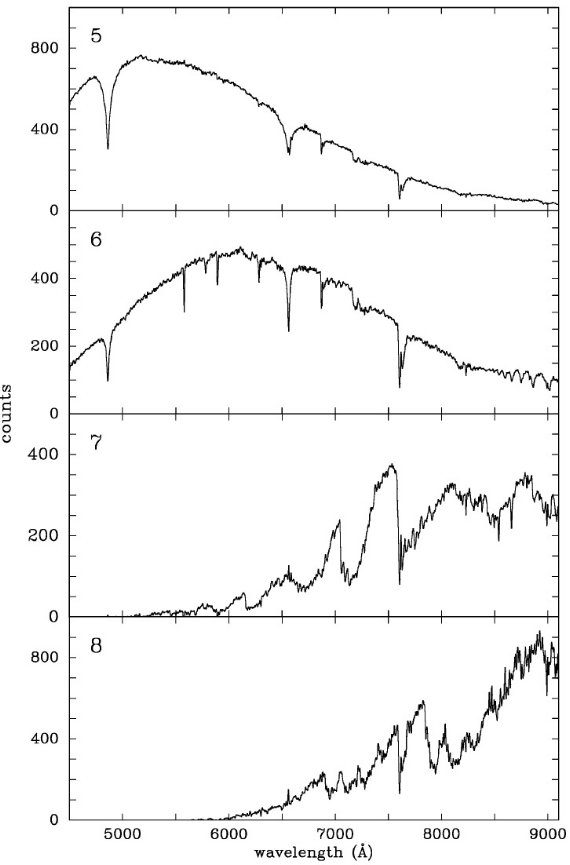

スペクトル型の決定 ISIS 分光器用に選ばれた 8 星には (a) r′ < 18 でそれほど暗くない。 (b) 恒星の主要部の縁にある。 という基準を適用した。得たスペクトルは DISPO ソフトにより大体のスペク トル型と赤化を決めた。スペクトル型の決定には吸収線の特徴が使用された。 各星に対し、候補となる Pickles98 ライブラリースペクトルに順次赤化を加え、 ベストフィット色超過を探す。こうして決まったベストフィットと観測の スペクトルを図10に示す。6つの星の位置、等級などは表5に載せた。  図10.牡牛座 IPHAS フィールド 2540/2540o のサンプル星。黒線= フラッ クス較正した WHT/ISIS スペクトル。緑= Pickles (1998) のライブラリースペクトル。枠に振った A - F のラベルは図9上の点を示す。 ラベルの隣にはスペクトル型、E(B-V) を示す。ISIS スペクトルの大気吸収 補正は行っていない。 |

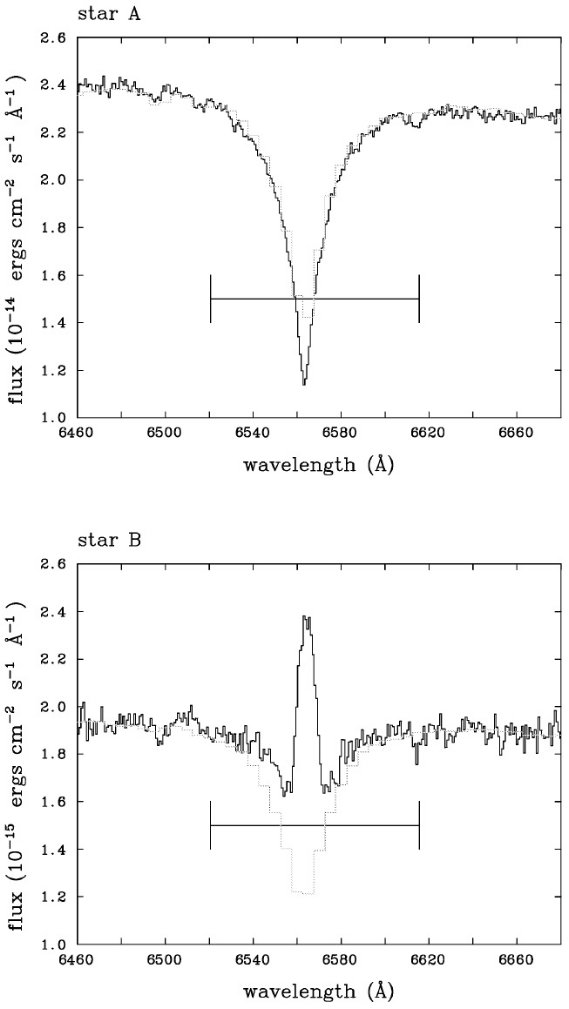

図11.星 A, B スペクトルの Hα 付近。黒線= WHT/ISIS 観測。 青線(点線)= P98 スペクトル。Aは A2V, Bは A0V. B の超過 輝線の EW = 12 A. |

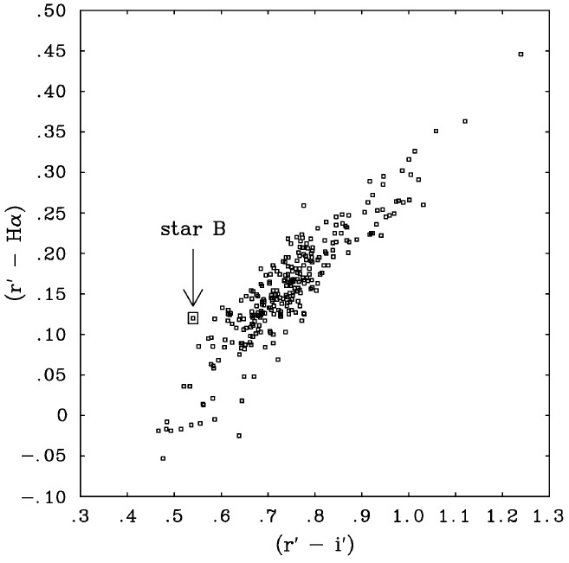

星 B 図11に示すように星 B には弱い輝線がある。図12に見られるようにこの 星は星の主要部の少し上に位置している。このように弱い輝線星の検出に成功した。  図12.星 B RA 05h33m40s, Dec 25°20'00" 付近 10 arcmin x 10 arcmin, r′ = [13, 19] 二色図。弱い輝線が無ければ、星 B は 0.13 等下がり、 A0V の典型位置に落ち着いていた。 |

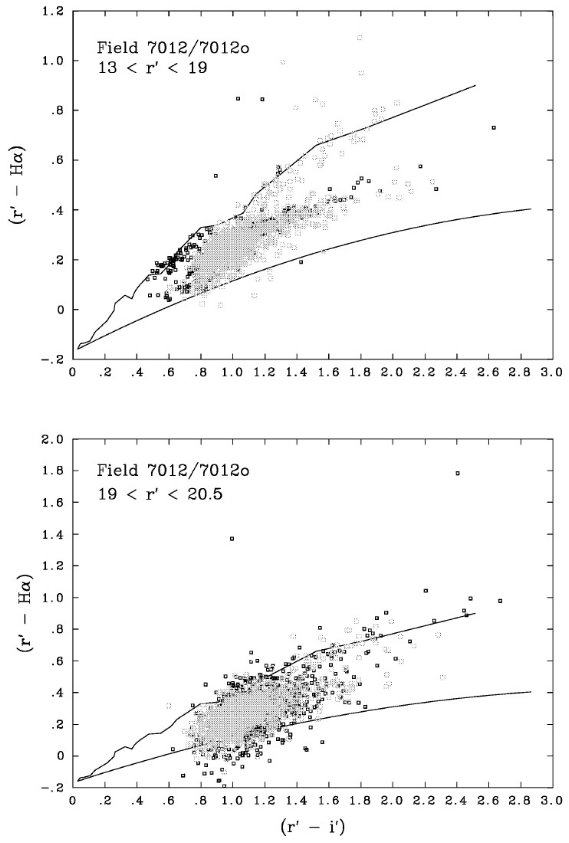

図13.ケフェウスフィールド 7012/7012o (l, b) = (105.6, 4) の二色図。 から多天体ファイバー分光器 HectoSpec の観測天体を選んだ。 青点は r′ = [17, 20]. 小さい黒点はそれ以外の等級。 実線=赤化ゼロ主系列と早期 A 型星の赤化線。 |

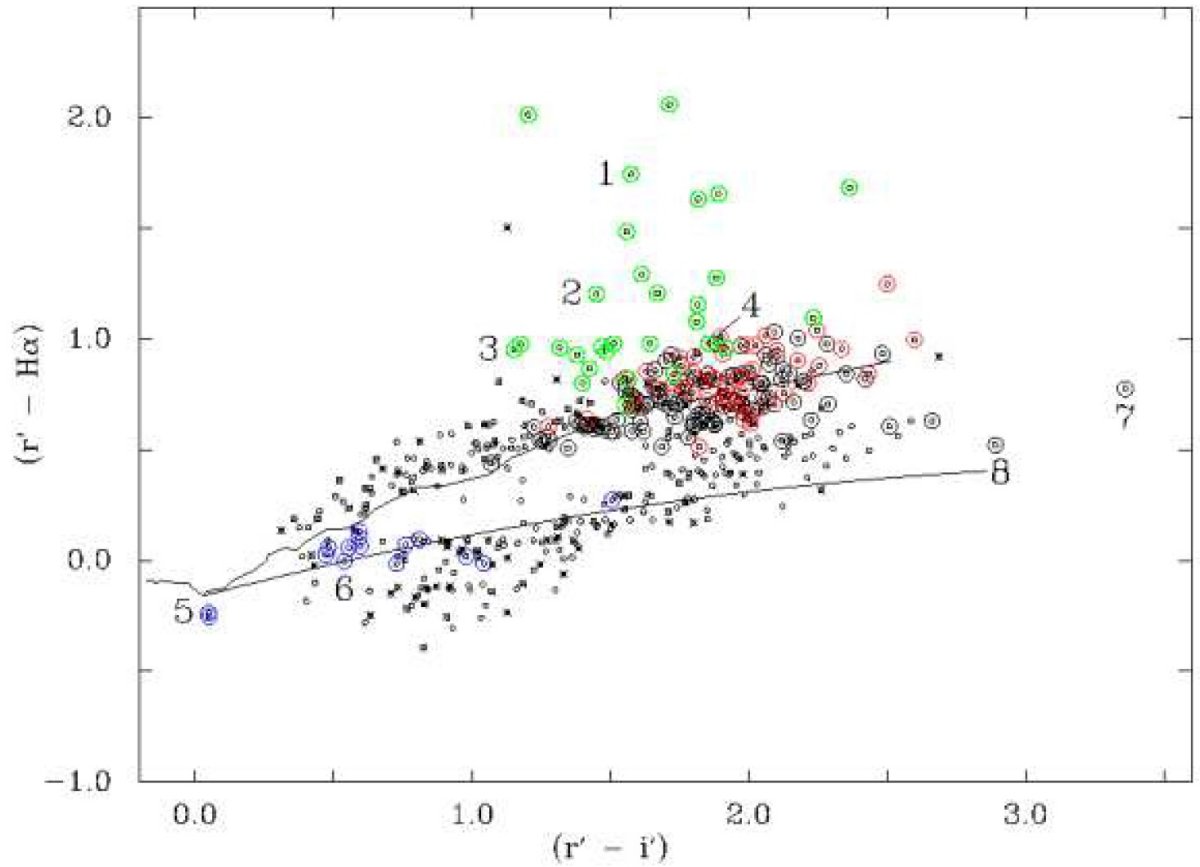

図14.ケフェウス 1° 直径の多体分光フィールド星の二色図。 青点は r′ = [17, 20], 黒点は r′ = [20, 20.5]. 実線=赤化ゼロ主系列と早期 A 型星の赤化線。  図17.ケフェウス領域表6の星 1 - 3 の二色図上の位置。一番左の緑線= E(B-V)=1 の光学的に厚い降着円盤の輝線が強まる系列。その右の4本は E(B-V)=2 の 青= O-型星、薄青=A0型星、緑=光学的に厚い降着円盤、赤= G2 型星からの輝線 が強まる軌跡。破線=輝線強度一定。 |

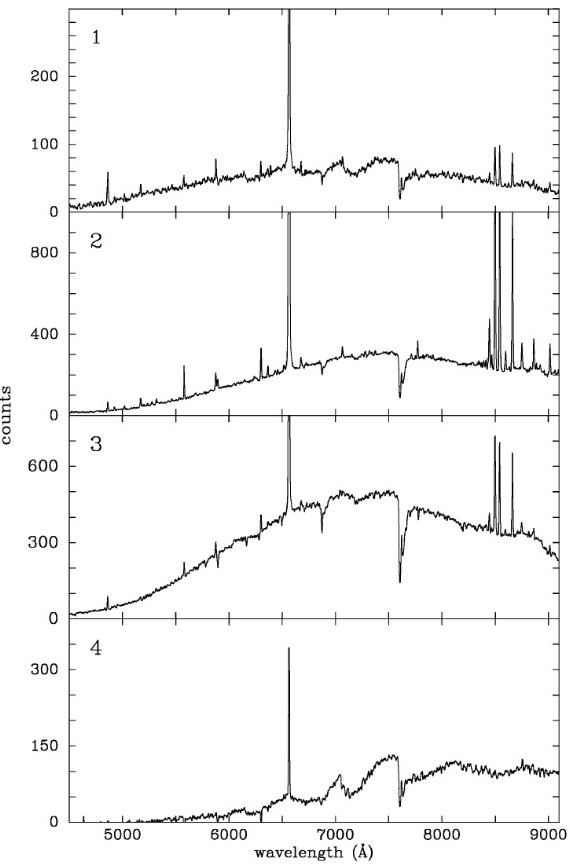

図16.星 1 - 4 のスペクトル。大気吸収の補正なし。 |

図18.星 5 - 8 のスペクトル。大気吸収の補正なし。 |

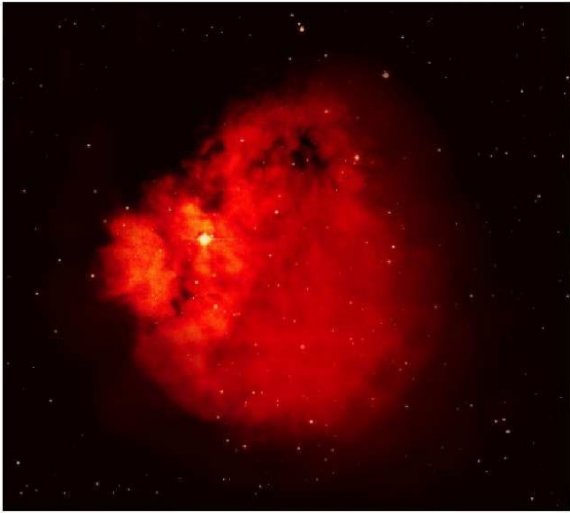

図19.連続光成分を差し引いた大きな SNR S 147 の Hα 画像。四角部分は HIIR Sh2-242. |

図20.HIIR Sh2-242. 3フィルターからの擬似カラー。 |

|

r′ = 20 mag までの輝線天体 これまで輝線天体のサーベイがこれまで V = 13 までであった。 IPHAS で それが r′ = 20 mag まで伸び、大きな可能性が開けた。 輝線天体の分布は極端に非一様である。例えば、牡牛座領域のフィールド 2540/2540o では二色図上にはっきりした輝線天体が見えない。ところが、 鷲座のフィールドには 20 個以上が見える。IPHAS では大雑把に1フィールド あたり 2 - 3 個、1 平方度当たりで 10 個の r′ = [13, 20] mag 輝線天体を見つけると考えると、 10 x 2000 = 20,000 個くらいあるだろう。 Hα 欠損天体 赤化を受けていない白色矮星は青くて r′-Hα が小さな 星として検出される。多分数千個が見つかる筈である。非常に赤い Hα 欠損 天体は炭素星の可能性がある。既にそういう天体が二つ見つかっている。 |

星種族 銀河面星種族の構成が場所によりどう変化するかを追うことが出来る。 牡牛座領域 l = 181.7 に赤色巨星が欠けていることと、鷲座方向 l = 33 に多数の 巨星種族が見つかることの対比は大きい。これまで、太陽円の外側は探求が及ばず、 Russeil 2003 でも 6 kpc 先までであった。IPHAS の感度はずっと遠方までの探査 を可能にした。A-型星赤化線の周りで容易に選別できる A0 - A3 矮星を使ってさえ 20 kpc まで探査が可能である。 較正で未解決な点 2色図の特性に関してはまだ未解明の点が残されている。たとえば M-型星の シミュレーションと観測を一致させる必要がある。 もっと大きな問題としては測光較正をどの方向でも一様に行うことがある。 進化した大質量星 WR, LBV, B[e], yellow hypergiants は EW(Hα) ≈ 100 A と 大きいので逃すことはない。もっと極端な輝線天体=コンパクト星雲は r′-Hα = 3 にまで達するだろう。 |