アブストラクト近くのアソシエーションのセンサス太陽から 1 kpc 以内の OB アソシエーションをヒッパルコスで調べた。 近くのアソシエーションは大きな視角を有し、等級では B ≤ 6 mag, スペクトル 型では B5 より早期の星に限られてきた。ヒッパルコスの結果に de Bruijne の 収束点法と Hoogegrwerf, Aguilar のスパゲッティ法を適用して運動群が同定された。 新メンバー星の発見 位置天文メンバーが 650 pc 以内で 12 の若い星群に載せられた。新しい選択則の 適用で古いメンバーリストが書き換えられ、多数の新メンバーが加えられた。 特に近傍アソシエーション Sco OB2 では T Tau 型星を含む晩期型星が加えられ、 大質量星と星形成中の低質量星の関連を示す最初の例である。 |

新しいアソシエーション 500 pc より遠方のアソシエーションは固有運動では運動群と確定することは 出来なかった。確定した運動群の平均運動には系統的な特徴があり、グールド ベルトとの関係で議論された。 検出された 12 運動群の内 6 個は已然の OB アソシエーションの表に載っていない。 一つには O 型星が欠落しているためで、他の場合以前には散開星団とされていた ものがより広がった OB アソシエーションの一部と判った例もある。太陽近傍で 拘束されていない若い星群の数は以前考えられていたより多い。 |

|

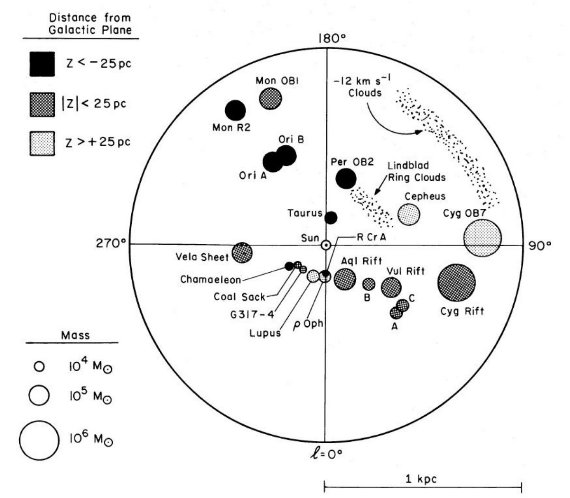

O, B 星は緩いグループをなす O, B 星は緩いグループをなしているように見えることは古くから知られていた。 初期の研究で特筆すべきは Pannekoek 1929 による B 型星のグループ 37 個の同定 である。1950 年代に Morgan とその共同研究者 Morgan, Sharpless, Osterbrock 1952, Morgan, Whitford, Code 1953 は星の "aggregates" が渦構造を示す事を見出した。Herschel 1847 と Gould 1874 は 明るく見える星が銀河面と 18° の帯状に並んでいることに気付いていた。その 後このグールドベルトには大量の星間物質が伴っていることが判った。Lindblad 1967。 グールドベルトはCepheus, Lacerta, Perseus, Orion, Canis Major, Puppis, Vela, Carina, Crux (the Southern Cross), Centaurus, Lupus, and Scorpius (including the Scorpius-Centaurus Association). |

アソシエーション アンバルツミアンは 1947 に O, B 星の集団にアソシエーションという言葉を導入 した。彼は集団の空間密度が 0.1 Mo pc-3 で銀河系潮汐力に対し 不安定であると指摘した。従ってアソシエーションは若くなければならない。 Ruprecht 1966 は OB アソシエーションのリストを発表した。彼の命名法は IAU で 承認されここでも使われている。アソシエーションは非拘束系であるが内部運動は 数 km/s と小さいので、速度空間では集まっている。 収束点法 散開星団には固有運動の収束点でメンバーを確定する研究が多く行われた。しかし、 OB アソシエーションには少ない。非常に広い天域を必要とするからである。その結果 アソシエーションのメンバーが確認されたのはこれまでは B5 より若い星であった。 1982 年に結成された SPECTER コンソーシアムはヒッパルコスを用いて OB アソシエー ションのメンバーを探す事を目指した。ここではその結果を述べる。 |

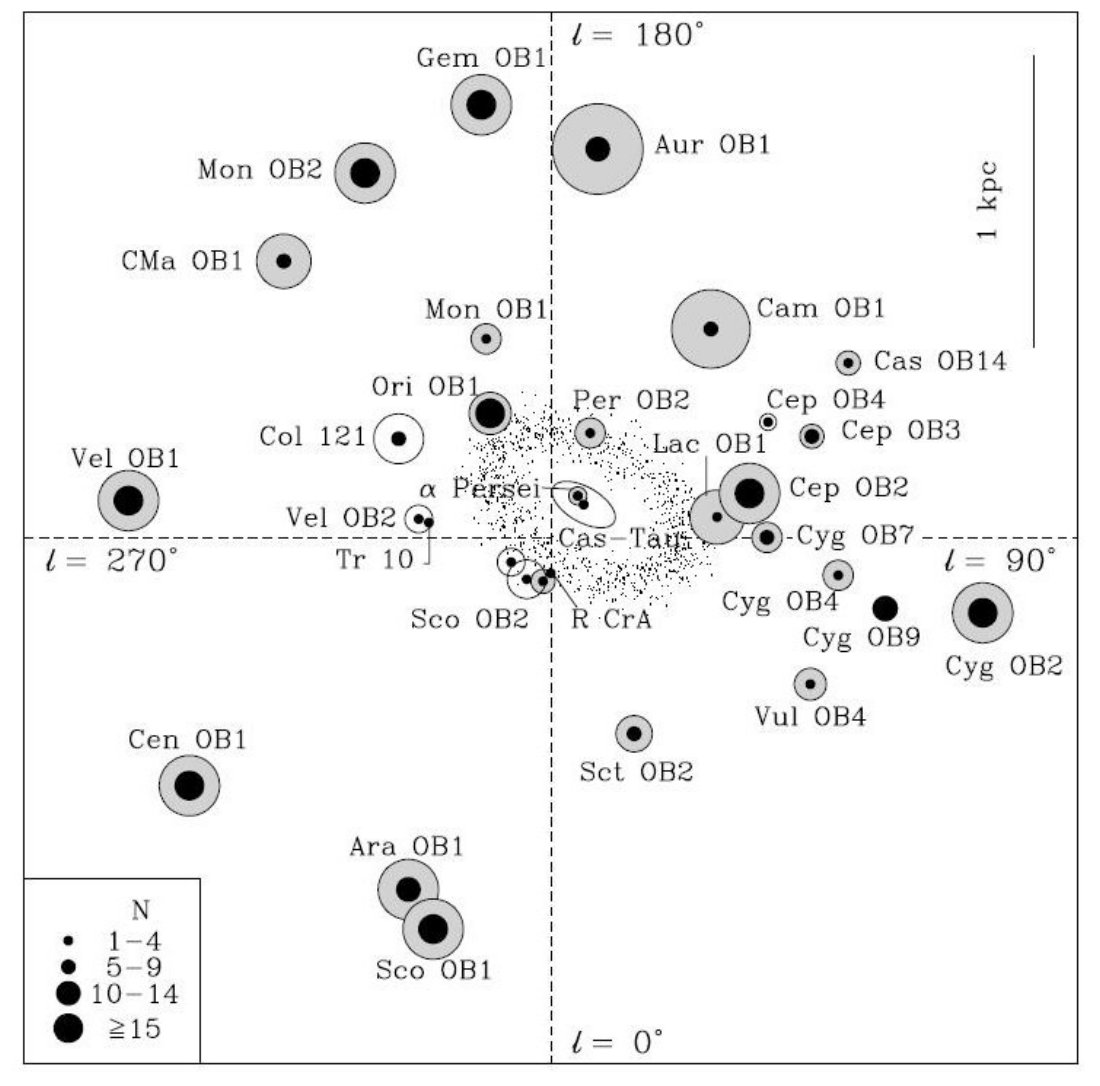

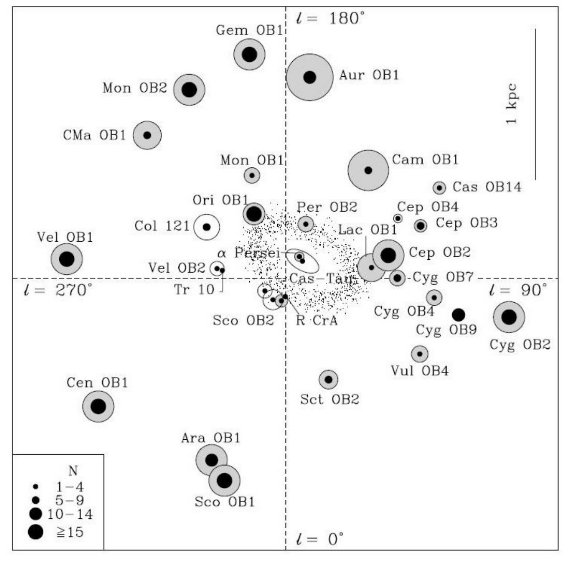

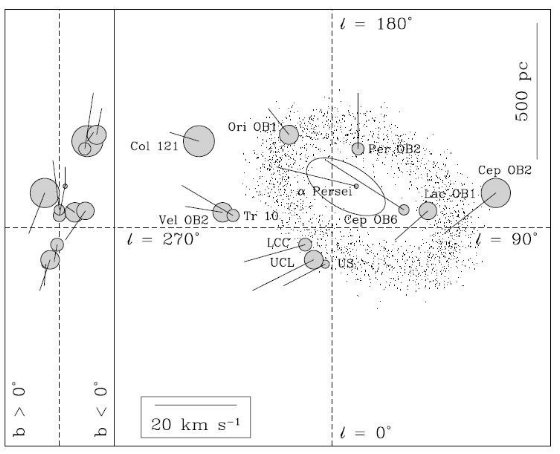

2.1.太陽近傍のアソシエーション提案された観測図1にはヒッパルコス以前のアソシエーション位置(Ruprecht 1966)を示した。 その選択にはバイアスが当然かかる。明るい超巨星を含むアソシエーションは数 kpc 遠くまで登録されるが、それらを欠くと近いものが選ばれる。Ruprecht 1966 の リストはアムバルツミャンの定義に従っており O 型星が含まれている必要がある。 その結果、 Sco OB2 のうち二つのサブグループは含まれていなかった。 2.2.ヒッパルコス提案 141 (SPECTER案)SPECTER コンソシアムは 1 kpc 以内の OB アソシエーションの観測を提案した。 表1にそれらのリストを示す。それらの中から 9150 星が観測候補星として認め られた。表1の NHIC がそれらの星の数である。 NHIP はその天域でヒッパルコスが観測した星の数である。孤立 O, B 星 162 個の孤立 OB 星も観測された。現在それらの運動から母天体の確定が調べら れている。 2.3.測光南天の候補星には ウォルラーベン UBLUW 測光が行われた。 |

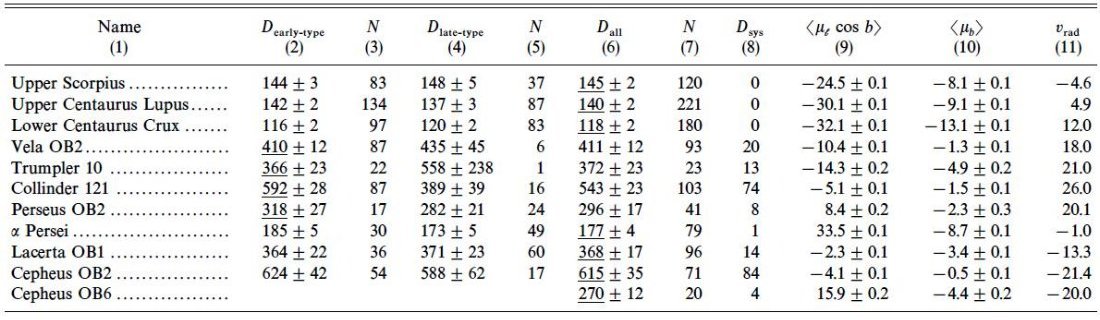

表1.近傍の OB アソシエーション。Dclas = ヒッパルコス以前の 距離。Nprop = 提案された観測星数。NHIC = 認められた 星の数である。NHIP = その天域でヒッパルコスが観測した星の数。 |

3.1.収束点法古典的収束点法まず、相対誤差が大きい星を棄てる。tmin は通常 3 - 5 とする。

次に収束点 (l,b)cp を最尤法で決める。 &khi;2 = Σ t⊥j2 t⊥j = μ⊥j/σ ⊥j ここに、 μ⊥ は固有運動の収束点方向との直交成分、 σ⊥ はその測定エラーである。 共通平行運動の場合 共通平行運動の場合には μ⊥j の平均値はゼロである。 &khi;2 は自由度 N-2 の分布となる。もし最小 &khi;2 が 大きかったら、 μ⊥j/σ の大きい星を除去する。こうして &khi;2 が許容範囲に入るまで続ける。この方法はヒアデスと Sco OB2 に使われた。De Bruijne 1999 は収束点法の改良法を提案したが略する。 |

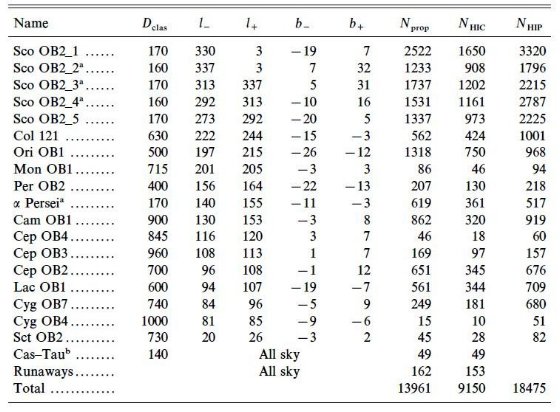

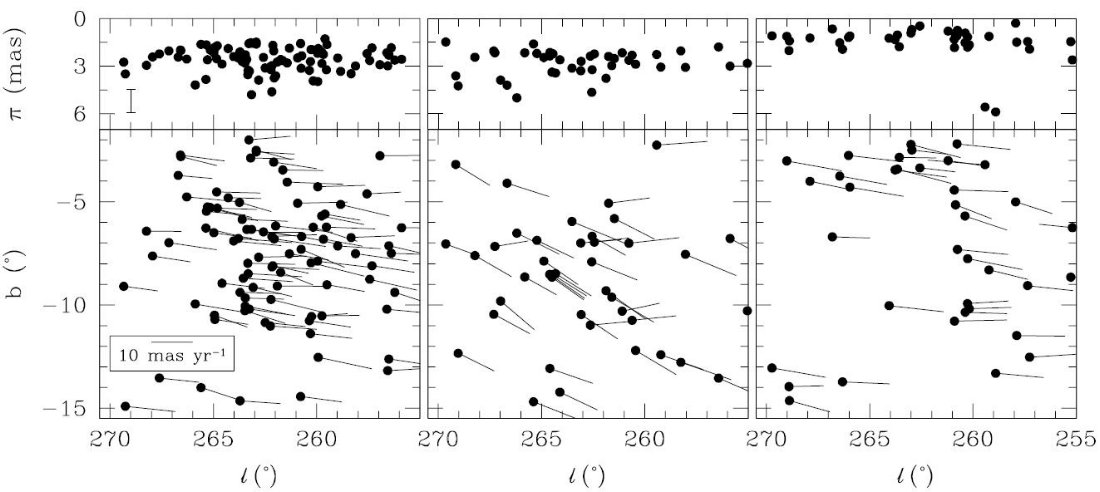

図2.選択効果の例。255°≤l≤270°, -16°≤b≤-1° ( Vela ) の V >7 の星から。 左上= OB 星 277 個。右上= A 星 93 個。左下= F 星 62 個。 右下= G 星 153 個。AFG 型星の数が相対的に少ないのは B 型星数が大きいため。 また、1 平方度当たりの上限星数が 3 のためである。 |

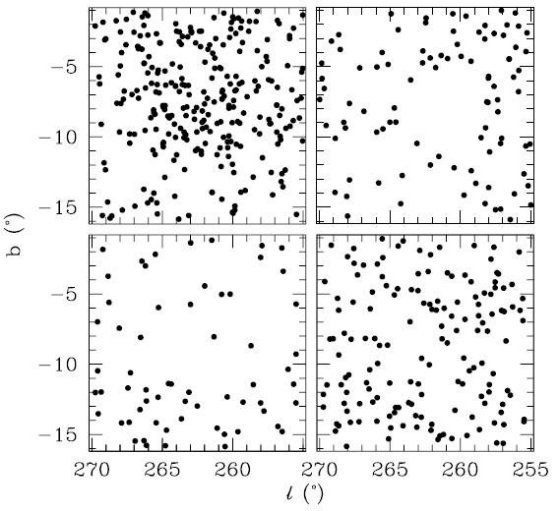

3.2.スパゲッティ法スパゲッティ法の原理スパゲッティ法は視差と固有運動が求まったヒッパルコス星に対して Hoogerwerf, Aguilar 1999 が提案した。速度空間で、視差と固有運動から接線速度が確定し、 星の空間速度はその点から視線速度方向に伸びる直線状に載る。この直線の周り に測定誤差で太さを付けたものをスパゲッティと呼ぶ。空間速度を共有する星の スパゲッティは一点に集まる。 Hoogerwerf, Aguilar 1999 は速度空間内で密度 の高い部分を探した。 視線速度の追加 視線速度が追加されると、スパゲッティは楕円体に収縮する。実際には 質の高い視線速度データは多くないので、用いられない。 3.3.収束点法とスパゲッティ法の結合図4.を見ると二つの手法を併用することで確実なメンバー選択が可能となる 事が判る。 |

図3.速度空間におけるスパゲッティの図示。 |

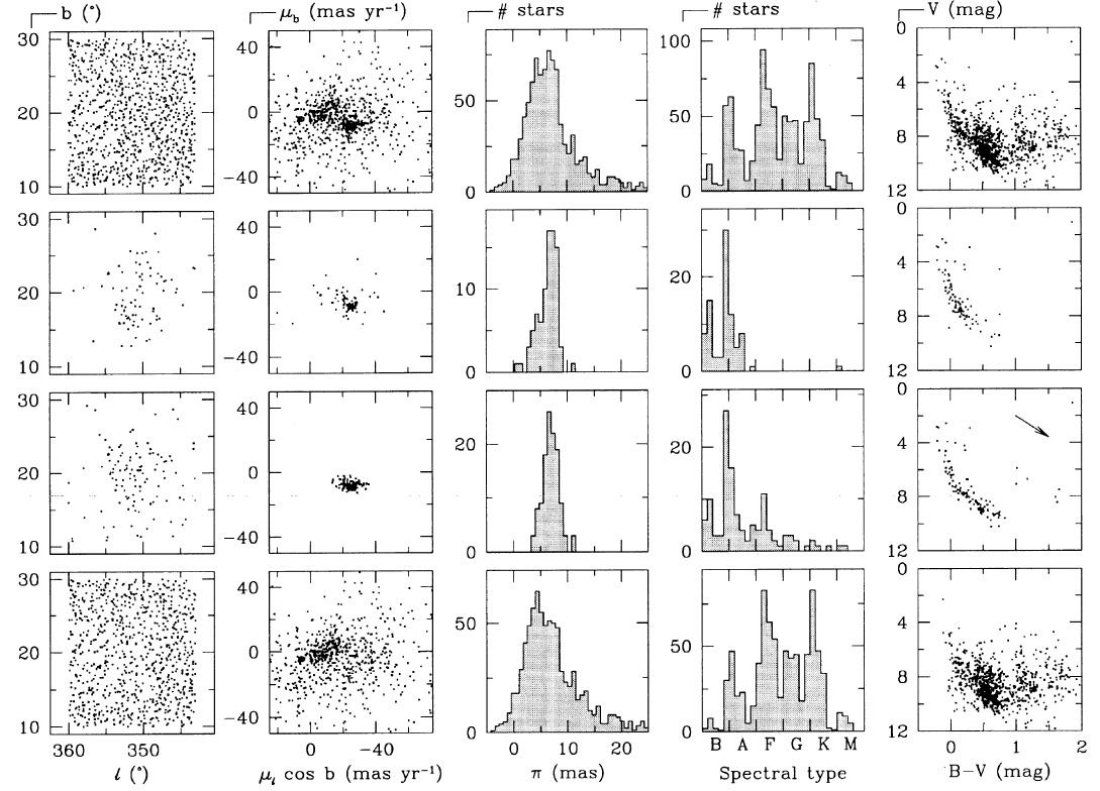

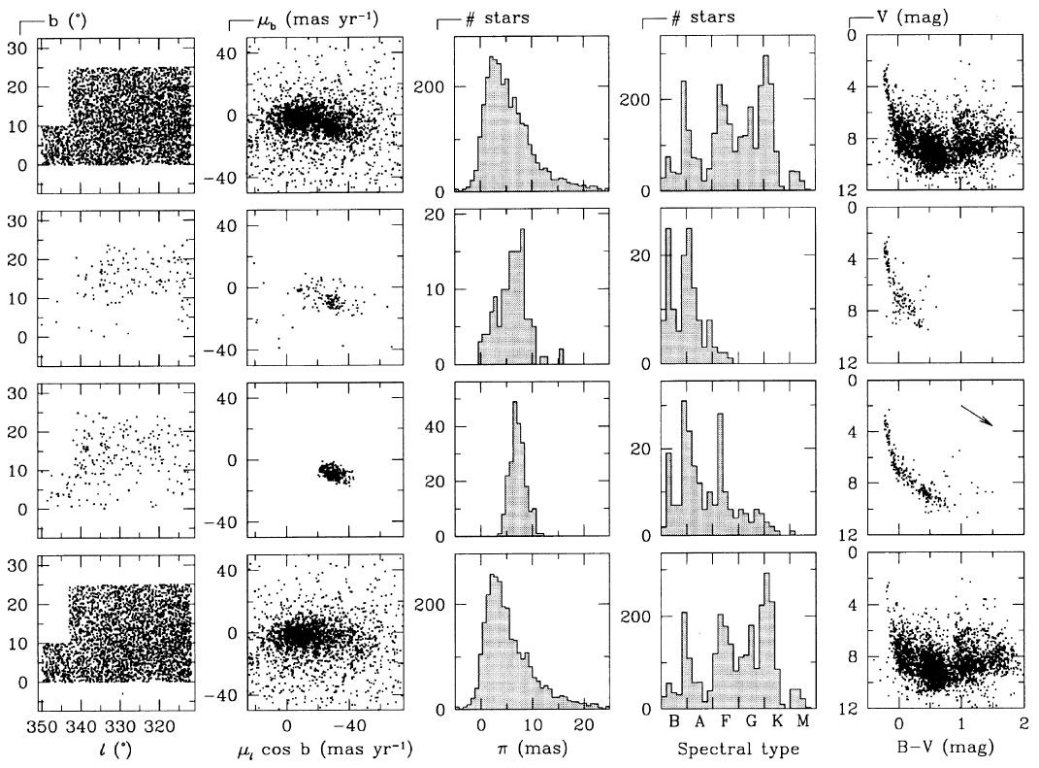

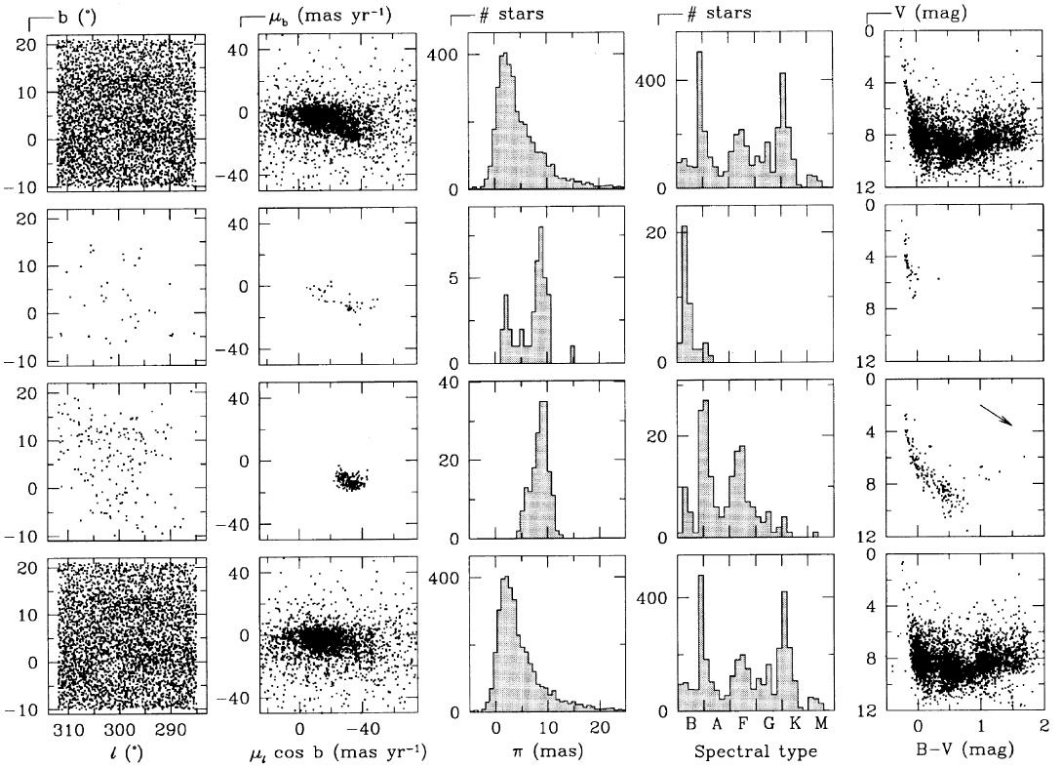

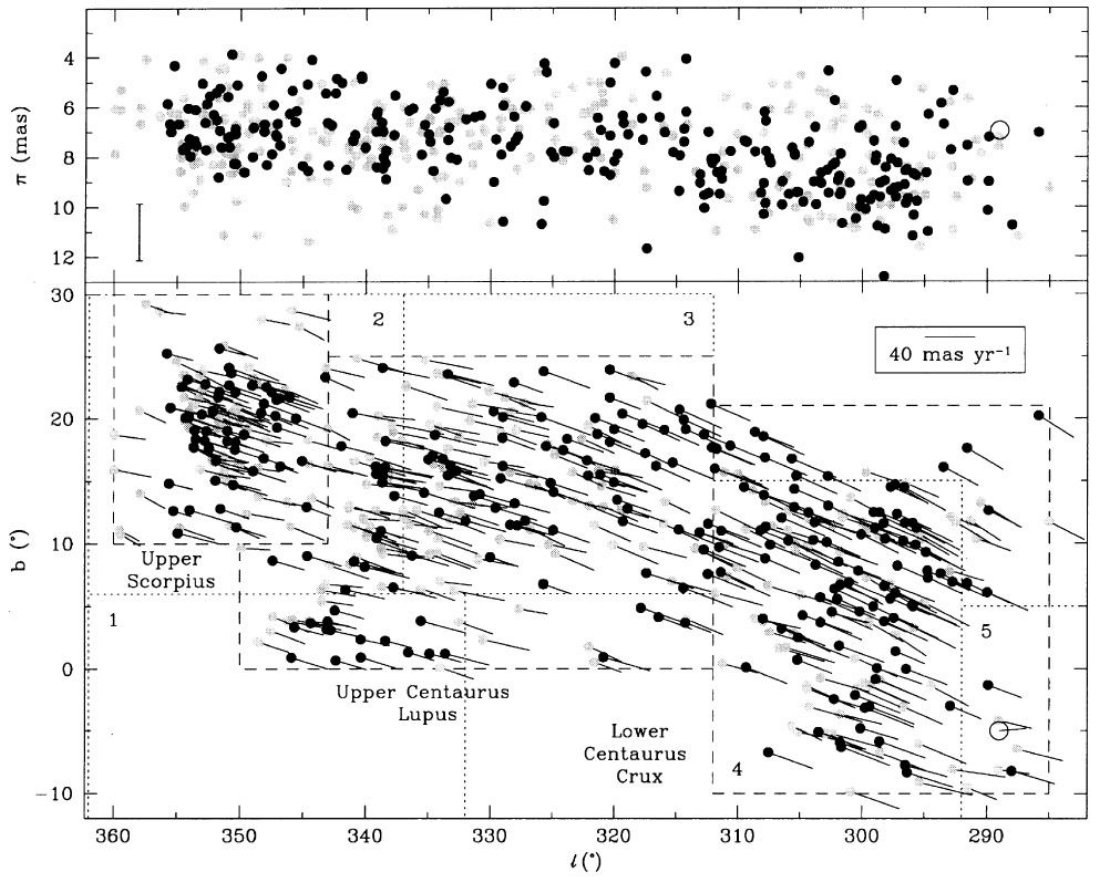

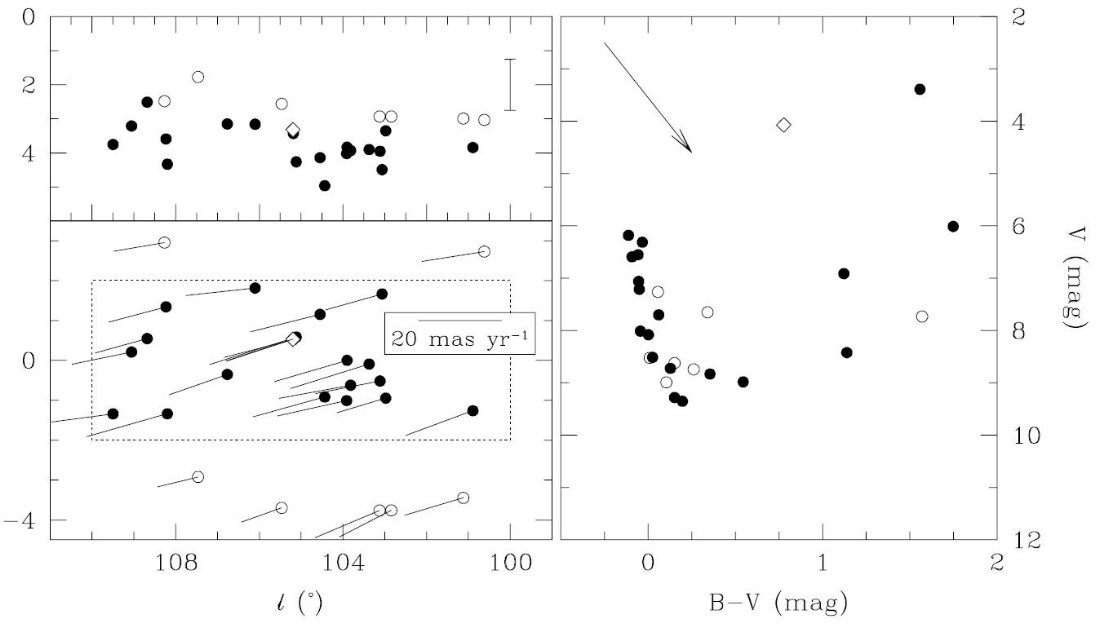

4.1.Sco OB2副構造Blaauw 1946, Bertiau 1968, Jones 1971 により B9 より早期の 157 星が固有運動 からメンバーとされた。ヒッパルコスの結果、新たに A8 - F0 までの 215 星が 加えられた。Blaauw 1960 はこのアソシエーションを Upper Scorpius (US), Upper Centaurus Lupus (UCL), Lower Centaurus Crux (LCC) の3グループに 分けた。系全体の膨張年齢は 20 Myr, ただし US は 5 Myr と若い。 US は b = 5° と高く、銀河系フィールド星と明らかに分離している。また、 UCL, LCC には星間物質 が付随していないが、US は Ophiuchus 分子雲複合からの糸状雲が付随している。 年齢 De Geus et al 1989 は Sco OB2 の Walraven 測光から星間減光を求めた。 これを Ophiuchus 暗黒雲の IRAS 100 μm 放射と比べて、分子雲は US の手前, 太陽から 125 pc にあることを示した。等時線フィットから求めた年齢は US 5 Myr, UCL 13 Myr, LCC 10 Myr である。また、中間 F 型より先の星はまだ主系列に達して いない。実際、Hα, X サーベイは Sco OB2 領域に数ダースの前主系列星を 見出している。最後に、θ Oph O9.5V は Sco OB2 からの散乱星であると昔から 言われてきたことに注意しておく。 4.2.Upper Scorpiusヒッパルコス選択図5には US ヒッパルコス選択の結果を示した。今回の方法で決めたメンバーは 固有運動も視差も前ヒッパルコスサンプルより集中度が高いことに注意せよ。 これはフィールド星の混入が排除された結果であろう。 スペクトル型 今回ヒッパルコスで決めた US メンバーは 49 B, 34 A, 22 F, 9 G, 2 M である。内 53 星はヒッパルコス以前にメンバーとされていた。アンタレス (αSco M1 Ib) と ρ Oph (B2V), &khi; Oph (B2 Vne), 48 Lib (B8 Ia/Iab) , 最後の2つは以前からメンバーとされていた、を US メンバーとした。US までの 距離は 145 pc である。 |

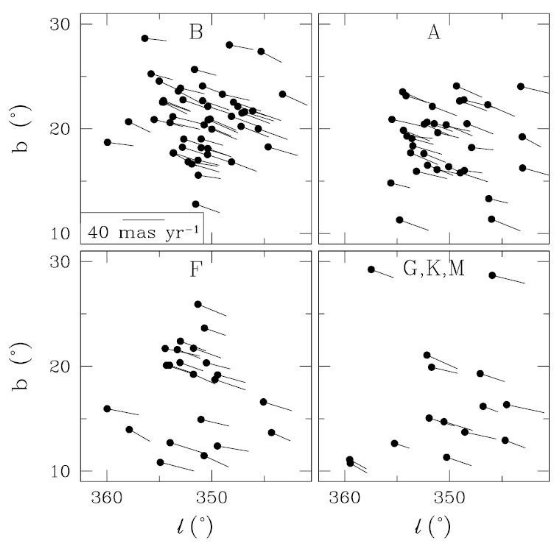

図6.Upper Scopius (5 Myr) メンバー星の位置と固有運動。49 B, 34 A, 22 F, 9 G, 4 K, 2 M 型星。F 型星の分布は早期型星と似ており、アソシエーションのスペクトル型 構成はまだ確立していないことを示唆する。晩期型星には混入星の可能性もある。 固有運動分布が細長いのはエラー基準の結果である。 位置 図6は US メンバーの位置と固有運動をスペクトル型毎に示した。早期型星の 集中度は明らかである。F 型星の分布は X 線で検出された 前主系列星と似る。 ただ、それらは V = 12 - 17 でヒッパルコスには暗過ぎ、運動学的な関連は 不明である。 スペクトル型 G, K 型星の大部分は混入の可能性が高い。しかし、それでも確実なヒッパルコス メンバーは A8 - F0 まで伸び、図5のHR図を見ると分かるように主系列を下に 伸びている。 |

4.3.Upper Centaurus Lupus (UCL)副構造以前は 58 メンバーであったが、ヒッパルコスメンバーは 66 B, 68 A, 55 F, 25 G, 6 K, 1 M 型で計 221 星が確定した。距離は 140 pc である。 UCL メンバーの空間分布には副構造が見られる。 UCL 距離は 160 pc である。 図7の第4列を見ると、銀河系円盤の星の滑らかな分布が見える。 |

Lupus 分子雲に付随する星形成域は数十の前主系列星を含み、年齢は 3 Myr である。 これらは UCL メンバーの可能性があるが、暗くてヒッパルコスの観測は 行われなかった。 |

4.4.Lower Centaurus Crux (LCC)メンバーLCC はこれまで広範な観測が行われず、ヒッパルコス以前には B6 より早期型の 41 メンバーが知られていただけであった。この領域は銀河面にあり、同定が難しい。 しかし、ヒッパルコスで 42 B, 55 A, 61 F, 15 G, 6 K, 1 M 型星、計 180 星を メンバーとした。 |

距離 距離は 118 pc で近い。前主系列星はヒッパルコス観測にかからなかったが、 T Tau 星の HIP 56420 はメンバーである。LCC フィールドには散開星団 IC 2602 が 含まれている。Blaauw 1964 はこの星団が LCC と関連すると示唆したが、 スパゲッティ法では異なる集団であることが判明した。 |

4.5.Sco OB2 複合体副構造図9は Sco OB2 星の位置と運動を示す。。US は良く固まっていることで、 LCC は距離の近さで他と区別される。こうして、 Sco OB2 を3つの副構造に分けることは 尤もらしい。 |

4.6.Corona Australis前ヒッパルコスBlaauw 1946 のフィールド I は (l,b) = (360°, -18°) 150 pc にあり、 星形成領域と重なっている。 ヒッパルコスの結果 ヒッパルコスデータから CrA 星形成域とつながる運動群を検出しようと試みたが 失敗した。 |

Blaauw 1964

の銀河面に沿った早期型星分布図3は (lI, bI) =

(230°, -10°) 付近のベラ領域に V < 7 mag の O - B3 星集中を示す。

lII = 260° に相当。この 1 kpc に及ぶ低星間減光領域は様々な

種類の恒星を含み、

Eggen 1980

により、ベラ・シートと名付けられた。ここでは Vel OB2 と Tr 10 を論ずる。

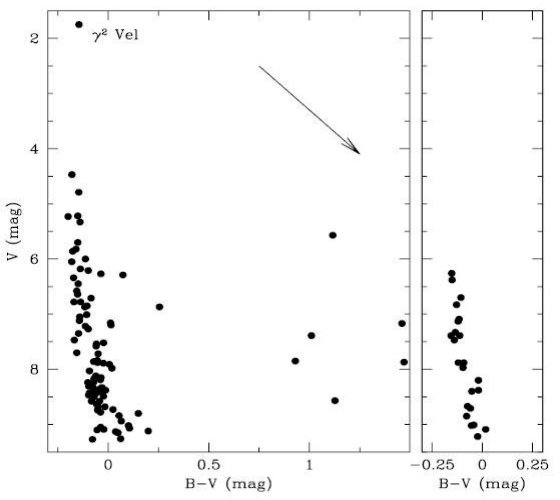

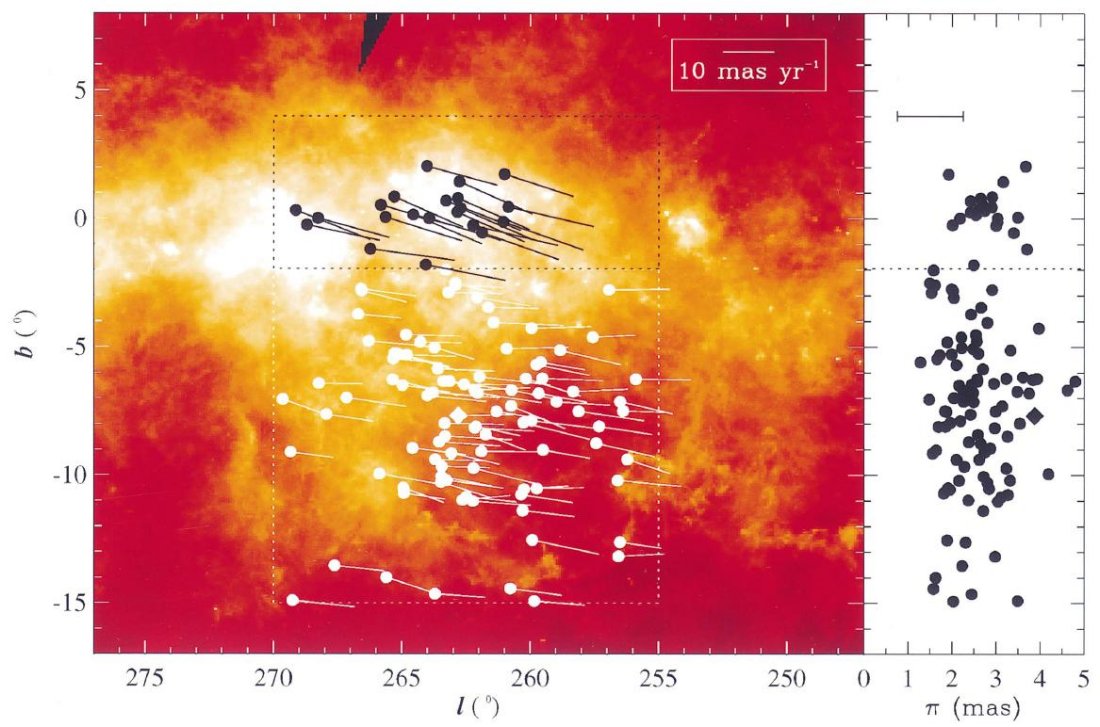

5.1.Vela OB2前ヒッパルコス1914 カプタインは Sco OB2 と共に、ベラの明るい 15 星を ベラグループとして 論じた。視線速度にバラつきがあったため、 Ruprecht 1966 の OB アソシエーション リストには載っていない。 ヒッパルコスの結果 我々の選択では Brandt et al が示した 10 星のうち 4 星のみがメンバーとなる。 しかし、新たに 89 星が Vel OB2 に加わった。計 93 星は γ2 Vel, 81 B, 5 A, 3 G, 3 K 巨星である。図11にはそれらの位置と固有運動を示した。 メンバーが早期型に片寄っているのは選択効果が効いている。ヒッパルコスカタログが B 型に重みがあり、1平方度当たり最大 3 個という制限が掛かるからである。 Vel OB2 の空間運動はフィールド星の運動に近いため多くのフィールド星が混入して いると考えられる。γ1 Vel はヒッパルコスでは観測されなかった。 γ2 Vel γ2 Vel = WC9 + O9I 連星は太陽に最も近い WR 星 WR 11 を 含んでいる。従ってこの星までの距離は WR 星光度の較正にとって重要である。 γ2 Vel の視差 3.88 mas だと Vel OB2 の近い側の縁にあることと なる。連星のもう一方の星 O9I 星の年齢は進化モデルとのフィットから 6 - 10 Myr となった。 ベラシェル Sahu 1982 は IRAS マップから IRAS Vela Shell を見つけた。(1) シェル中心の距離 = 450 pc, (2) Vel OB2 は通常のアソシエーションで普通の IMF を持っていた (3) Vel OB2 の年齢 = 20 Myr と仮定して、IRAS Vela shell の運動エネルギーは 星風と超新星のエネルギーで説明できることを示した。 5.2.Trumpler 10前ヒッパルコスTrumpler 10 は緩い散開星団、年齢 30 Myr, 距離 420 pc とされていた。 |

図12.(左)Vel OB2 星の赤化補正なし色等級図。B-V > 0.5 は G 型。 (右)Trumpler 10 メンバーの色等級図。 ヒッパルコス結果 23 星の運動群が Tr 10 と一致することが判った。22 B + 1 A0V である。平均 距離 = 366 pc で 8° 巾 (= 80 pc) に拡がっていた。Tr 10 は見かけ上、ベラ 分子雲のリッジの手前に重なって見える。年齢は明らかに Vel OB2 より古く、 15 Myr である。Tr 10 は散開星団ではなく、中間年齢の OB アソシエーションである。 |

l = 195° - 245° には2つの近傍 OB アソシエーション Mon OB1 と Ori

OB1 がある。Col 121 も面白いグループである。CMa OB1 は Ori OB1 と近い方向に

あるが距離が 1 kpc と遠い。

6.1. Collinder 121前ヒッパルコスCollinder 1931 は散開星団の構造と分布を研究し、距離 590 pc, 1°× 1° に 20 個の星の集まり、 Col 121 を発見した。 ヒッパルコス 図13には Collinder, Schmidt-Kaler, Feinstein, Eggen らが提案した 総計 43 星に対するヒッパルコスの判定が載っている。25/43 が否定された。 しかし、全体としては 102 星、平均距離 592 pc がメンバーとされた。内訳は 1 WR, 1 O, 85 B, 8 A, 1 F, 1 G, 3 K, 3 M 型星である。 |

色等級図 図13(右)色等級図は Col 121 に多数の進化星が含まれている事を示す。 図が V = 10 で突然切れているのは観測限界のためである。晩期型星の幾つかは 紛れ込みでだろう。色等級図からの年齢は 5 Myr である。Howarth, Schmutz 1995 は EZ CMa の距離を 1800 pc としたが、すると銀河面から逃散星とすると年齢が 30 Myr となり長すぎる。 EZ CMa が Col 121 メンバーとすると光度は彼らの 見積もりの 1/10 になる。 大きさ 大きさは 100 pc × 30 pc で Sco OB2 と似る。 |

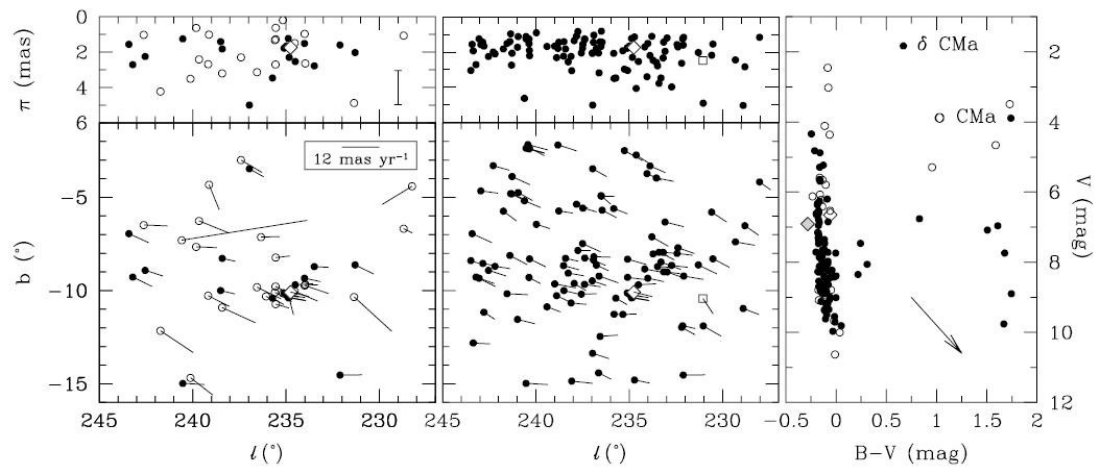

6.2.Canis Major OB1前ヒッパルコスCMa 領域 l = 222° - 226° b = -3°.4 - 0°.7 の早期型星 集中領域をアンバルツミアンは CMa OB1 とした。UBV 測光から年齢 3 Myr, 距離 1150 pc で、反射星雲 CMA R1 や 散開星団 NGC 2353 が付随するとされた。 メンバー星は HIIR S 292, S 296, S 297 の励起天体でもある。星形成がごく最近 始まり、ハービック輝線天体 Z CMa, HD 53367 が含まれる。それらの星の主系列 年齢は 3 Myr であった。CMa-R1 反射星雲は (l,b) = (225°, -1°.5) を 中心とし、半径 1°.5 の Hα リングの外側の縁に位置する。リングの 形と大きさ、逃散星 HD 54662 (O6)の存在、膨張 HI シェル、などから超新星爆発 が 0.5 Myr 昔に起きたと考えられる。 ヒッパルコス ヒッパルコス固有運動データのみを使い、距離を 1150 pc と仮定して、 Comeron et al 1998 は(l,b) = (226°.5, -1°.6) を中心とし、膨張 年齢 1.5 Myr の構造を見出した。彼らによると CMa OB1 -R1 の形成は超新星 爆発が原因である。 この論文の方法では運動群の検出は出来なかった。図14には黒丸=これまで メンバーとされた 30 星、白丸=それ以外のヒッパルコス星を示した。視差分布 から大部分の星が 500 pc より遠方にあることが判る。 |

図14.(左)CMa OB1-R1 の位置、視差、固有運動。(右) Comeron 提案星 |

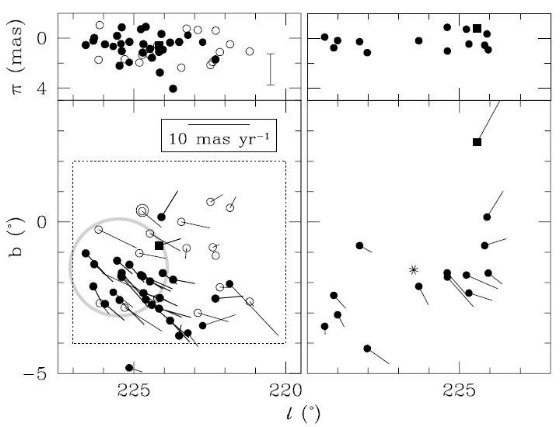

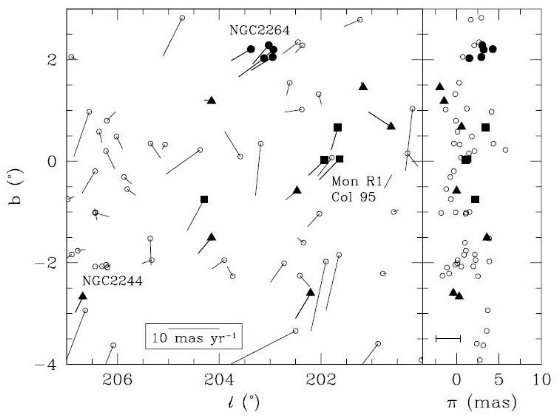

6.3.Monoceros OB1前ヒッパルコスMon OB1 = NGC 2264 + Mon R1(R アソシエーション)+ 分子雲複合である。 NGC 2264 は距離 950 pc, 年齢 3 Myr で V 15 より明るい星約 150 星を含む。 色等級図が A0 付近で反り返るのはおそらく低質量星が依然として ZAMS への 降下途中にあることを示す。Rアソシエーション Mon R1 は NGC 2264 から 2° 離れていて、同じ分子雲複合の一部と考えられる。Mon R1 の星は NGC 2264 と似た A 型での反り返りを示す。Turner 1976 は Mon OB1 の新しい 14 星のリストを発表したが、その中には NGC 2264, Mon R1, 一つは NGC 2264を中心に、もう一つはバラ星雲 NGC 2244 を中心とする大きな HIIR, 超新星残骸 Monoceros Ring を含む。 ヒッパルコス ヒッパルコスからはメンバー選択が出来なかった。図15を見ると、NGC 2264 の 5星の運動が平行で運動群を成していることが判る。しかし、それらの内4つの 視差は 2.5 mas 以上、つまり 400 pc 以下で推定されてきた距離よりずっと近い。 星の一つは S Mon (O7) である。Mon R1 の4星の視差は 1.3±1.0 mas で 距離 1kpc と矛盾しない。 |

図15.Mon OB1 星の位置と固有運動(左)と視差(右) |

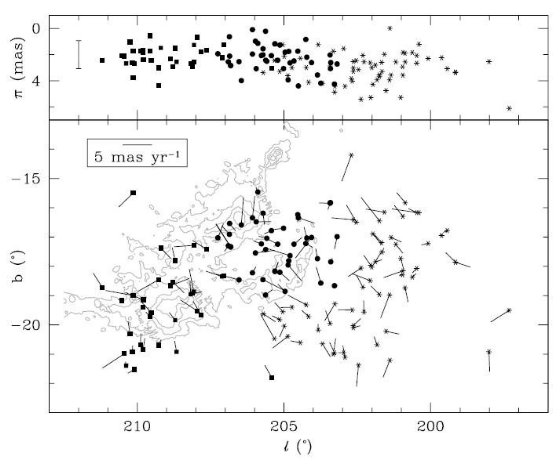

6.4. Orion OB1前ヒッパルコスBlaauw 1964 は Ori OB1 を4つに分けた: 1a = ベルトの北西、1b = ベルト 領域(ベルト星を含む)、1c = 剣領域、1d = オリオン星雲領域(トラペジウム を含む) Brown et al 1994 は測光探査からメンバーと距離と年齢を (1a) = (380 pc,11.4 Myr), (1b) = (360 pc,1.7 Myr), (1c) = (400 pc,4.6 Myr), (1d) = (undetermined, < 1 Myr) とした。 ヒッパルコス Ori OB1 の運動は太陽から遠ざかる方向で、その結果、固有運動が小さい。 そのためこの論文の方法でアソシエーションを定めるのは難しい。Brown et al 1994 はあるクライテリオンでメンバーシップを確定した。(1a) の距離 336 pc は (1b) 473 pc, (1c) 506 pc と比べると有意に近い。 |

図16. Orion OB1 星の位置と固有運動(下)と視差(上) |

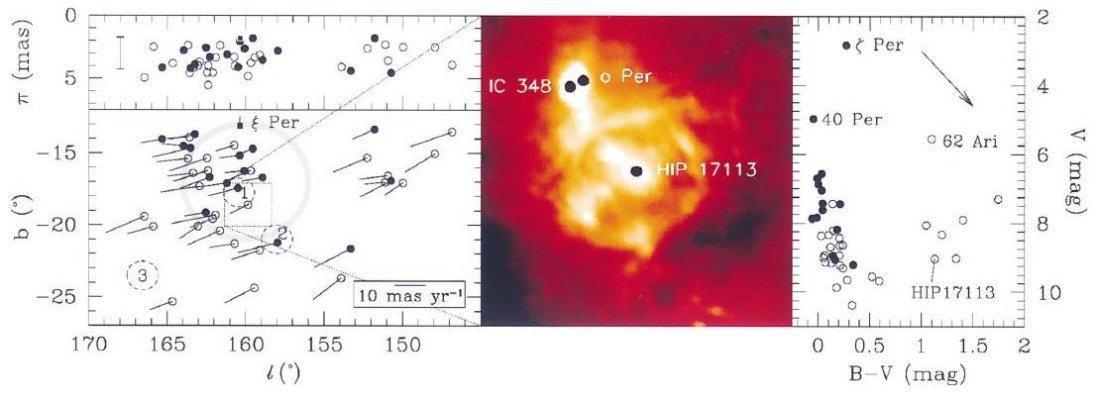

7.1.Perseus OB2前ヒッパルコスBlaauw はペルセウス座直径 6° 領域内に 15 個の O - B3 星を見出し Per OB2 とした。主なメンバーに θPer (疑わしいメンバー), X Per, &omocron;Per, 40 Per, HD23060, AG Per, HD 21483, BD+31 643 がある。 Blaauw は距離 267 pc とした。その後、視線速度の不一致から X Per, &omocron;Per はメンバーから外された。Lesh 1969 は膨張年齢を 1.3 Myr と した。測光観測から決まる MS 年齢は 2 - 15 Myr に広がる。 IC 348 Blaauw 1952 は散開星団 IC 348 を Per OB2 内の星団と考えた。ここには T Tau 星、反射星雲、赤外源、前主系列星が含まれ、星形成が 3 - 7 Myr 間進行 中であることを示す。IC 348 と NGC 1333 には数百の前主系列星が知られている。 それらは V = 14 - 20 でありヒッパルコスの対象とならなかった。 暗黒雲と反射星雲 Per OB2 には多くの暗黒雲と反射星雲が存在する。その内 140 - 180 pc の 天体は北西にあるタウルス暗黒雲の延長であろう。Per OB2 分子雲と呼ばれる 暗黒雲の連なりは幾つかの孤立分子雲コアを含む。その内 IC 348 と NGC 1333 のみが B 型星を持つ。 |

Per OB2 と Per OB2 分子雲 Per OB2 と Per OB2 分子雲の関係は距離が確定しない為はっきりしない。 しかし、 Sansis 1974 は Per OB2 で起きた超新星爆発に起因する超新星残骸シェル と看做せるガスとダストの雲を見出した。 Sancisi は Per OB2 の星は このシェルの濃い部分で 1 - 4 Myr 昔に生まれたと考えている。 ヒッパルコス ヒッパルコスは Per OB2 メンバーとして 17 B + 16 A + 2 F + 2 G + 3 K + 1 M = 41 星を同定した。Blaauw の定めた古典メンバー 17 星中メンバーが確定したのは 8 星で、θ Per, 40 Per, AG Per が含まれる。平均距離は 318 pc。混入星 の予想値は 2 B + 10 A である。図17には 41 星の位置と固有運動を示す。 晩期型メンバーと中心から 5° 以上離れた星は混入の可能性が高い。Per OB2 分子雲は図中の二つの円 1 = IC 348, 2 = NGC 1333 を結んでいる。 色等級図 図17(右)は赤化未補正の色等級図を示す。最も明るい θ Per (B1Ib) は 進化星であり、主系列で最も明るいのは 40 Per (B0.5V) である。主系列の巾が広い のは星間減光の影響が大きい。色等級図低温側の 7 星は混入星の可能性が高い。 ただし、 HIP 17113 はグロビュール中心の B5 星かも知れない。 |

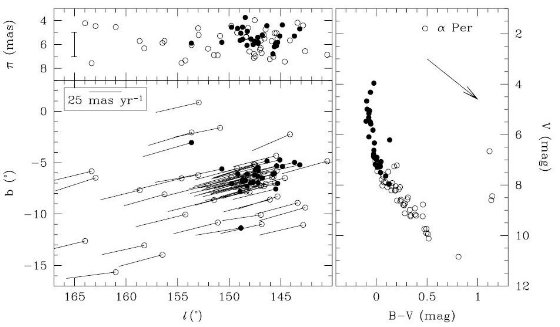

7.2.Cassiopeia - Taurus and α Persei (Per OB3)前ヒッパルコス Cas - Tau グループカシオペア・タウルスグループは Blaauw 1956 により決められた。彼は B5 より 早期の平行運動する 49 メンバーを 140° × 100° 内に提案した。 彼はこのグループは古くて殆ど崩壊しかかっているアソシエーションで, 距離 140 pc, 膨張年齢 50 Myr とした。Cas - Tau 群と α Persei とが距離、 年齢が接近していることからこの二つは同じ起源を持つのではないかと疑われている。 Petrie 1958 は視線速度から Cas - Tau はグループでないと言った。 Crawford 1963 はグループはないかまたは非メンバーの混入が著しいとした。 前ヒッパルコス α Persei α Persei 運動群は Boss 1910, Eddington 1910, Kapteyn 1911 が独立に 発見した。彼らは周囲の早期型星と明らかに異なる大きな固有運動を持つ 16 の明るい 早期型星に着目した。その後の研究で V = 19 mag.までの 300 のメンバー候補星が 加えられ、年齢 50 Myr とされた。 ヒッパルコス α Persei 古典メンバー 170 星中ヒッパルコスカタログに載っていたのは 52 星であった。我々の方法では 13 星が否定されたが、新たに 40 星が加わった。 結果として 79 星がメンバーとなった。内訳は 30 B + 33 A + 12 F + 2 G + 2 K である。α Per もメンバーである。Eddington 1910 提案の 16 星中 10 星が 確認された。認定率が高いのは近い (177 pc) ためと太陽に対する直交速度 30 km/s が大きいためである。 色等級図 図18の色等級図主系列は極めて細い。これは近距離で減光効果が小さく 距離の散らばりが小さいためであろう。ターンオフから決まる年齢は 50 Myr である。晩期型星が含まれないのは等級限界のためである。 Cas-Tau メンバー選択 Cas-Tau のように広い領域に渡るグループを調べるにはヒッパルコスは適している。 まず、118° ≤ l ≤ 220°, -45 ° ≤ b ≤ 12° の OB 星全てを選ぶ。はっきり)α Persei メンバーとされた星は混入を避ける ため排除した。捜索は視差が 2 mas 以上に限定した。収束点法は (l, b) = (243°.6, -13°.1) 方向の運動群を、スパゲッティ法は数個のピークを 速度空間内に見出した。最高ピークは (U, V, W) = (-10.19, -6.36, -7.08) km/s, で B 型フィールド星を表わす。第2ピークは (-13.24, -19.69, -6.38) km/s で これが Cas-Tau に対応する。結局、Cas-Tau 運動群は太陽に対して (l, b) = (236°.9, -12°.0)、S = 23.9 km/s で動いている。  図18.α Persei (Per OB3) の(左下)位置と固有運動。(左上)視差。 (右)α Persei メンバーの色等級図。 |

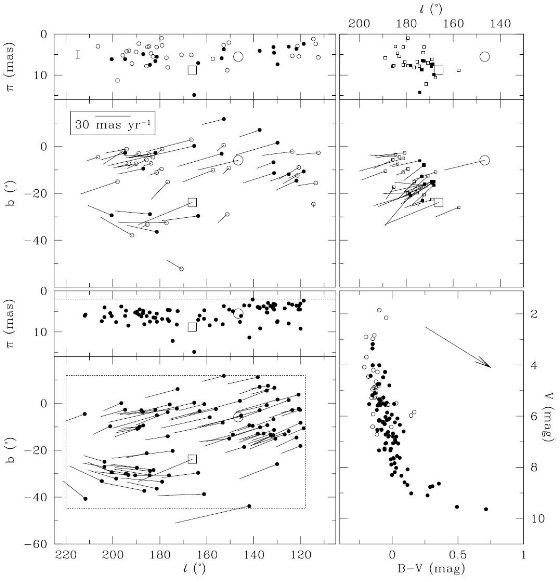

Cas -Tau 群 の位置と視差 図19にはこうして選ばれた 83 星を示す。このように広い領域では混入の 期待数は 50 と大きいがそれでも 83 より有意に低い。したがって、 Cas-Tau 群は 実際のグループと考えられる。Blaauw が提案した古典メンバー 49 星中今回 残ったのは 16 星である。古典メンバーのひとつ HIP 19343 は )α Persei のメンバーとされる。Cas-Tau 群の距離は l と共に 125 pc から 300 pc へと系統 的に変化する。これはこのグループの大きさを考えると不思議ではない。 Cas -Tau 群 83 B 型星の色等級図は古典メンバーよりも狭い。 α Per 星団の運動 α Per 星団の運動は Cas-Tau 群と一致する。また、 α Per のハローは Cas-Tau 群の内側に重なる。これらは α Per 星団と Cas-Tau 群が共通の 起源を持ち、 α Per は束縛系として生き延びた部分であることを示唆する。 年齢が共に 50 Myr なのもこの考えを支持する。 Taurus - Auriga 雲 Taurus - Auriga 雲は同じ領域 (l, b) = (170° -20°), 距離 140 pc にある。この良く知られた低質量星形成領域が Cas-Tau アソシエーションと運動学 的に関連するかどうかは興味ある問題である。Walter,Boyd 1991 は Tau - Aur 雲 の星と類似の運動を示す B 型星 29 個を示した。内 21 個がヒッパルコスカタログに あった。しかし、我々が Cas-Tau 群と認定できたのは 2個だけであった。図19を 見ると Walter,Boyd 星の固有運動が大きさも方向もバラつきが大きいことが判る。 Frink et al 1997 は Tau-Aur 雲内の前主系列星の固有運動を調べた。それらの ヒッパルコス固有運動は良く揃っているが、Cas-Tau メンバーとは 40° ずれ ている。つまり、Cas-Tau アソシエーションと Tau-Aur 星形成域とは別個のもの である。  図19.(左上)カシオペア・タウルス・アソシエーションの古典 47 メンバーの 位置と固有運動。古典メンバーの α Ara, η UMa は図の外。黒丸は ヒッパルコスでメンバー確認。白丸は否定。大丸 = α Persei 星団。 大四角 = プレアデス星団。 (左下)l = 118° - 220°, b = -15° - 12° Cas - Tau 83 メンバーの 位置と固有運動。 (右下)83 星の色等級図。黒丸=メンバー確認、白丸=否定。 (右上)Tau - Aur 星形成域の星の位置と固有運動。黒四角=12 T Tau 星。 白四角= 21 B型星。 |

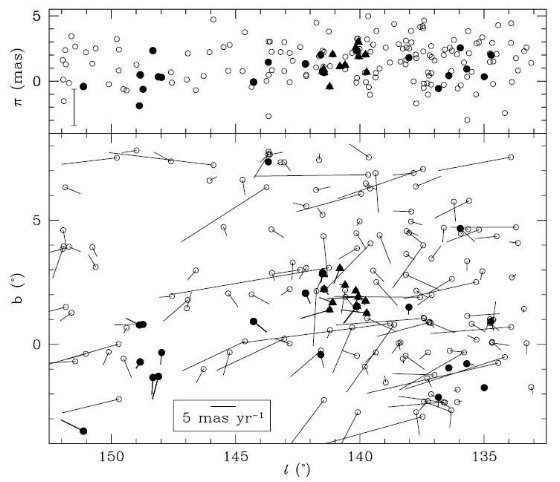

7.3.Camelopardalis OB1前ヒッパルコスMorgan et al 1953 は Camelopardalis の明るい星を調べ、距離 900 pc に 8個の早期型星の「集まり」を見出し Cam OB1 とした。しかし、広い領域 15° × 3° に拡がった星を一つの塊りとしてよいか疑問が残る。 Haug 1970 は 4° × 2° 距離 1 kpc に 39 の Cam OB1 星が HIIR S 202 距離 800 pc, (l, b) = (140°, 2°) に付随して存在する ことを見出し、 Cam OB1 メンバーとした。S 202 周辺は活発な星形成域で HIIR, R アソシエーション Cam R1 距離 870 pc も傍にある。 ヒッパルコス 古典メンバーのヒッパルコス視差は, 距離 1 kpc という値と合致する。それらの 固有運動は小さいために運動群の確定は困難である。領域内には3つの散開星団 NGC 1502 (900 pc), IC 1848 (2.5 kpc), IC 1805 (2.2 kpc) が存在する。 大きな範囲の星形成領域の内部構造には詳細な運動と視差のデータが必要である。 しかし、この方向はペルセウス腕と重なるため多くの早期型星と巨星の混入が 予想される。 図20.Camelopardalis OB1 古典メンバーの位置と視差。黒印=古典メンバー。 白印=視差 < 5 mas の OB 星。黒三角= Haug による Cam OB1 メンバー。 NGC 1502 = (143°.5, 7°.5), IC 1848 = (137°.5, 1°.0), IC 1805 = (135°.0, 1°.0) |

|

|

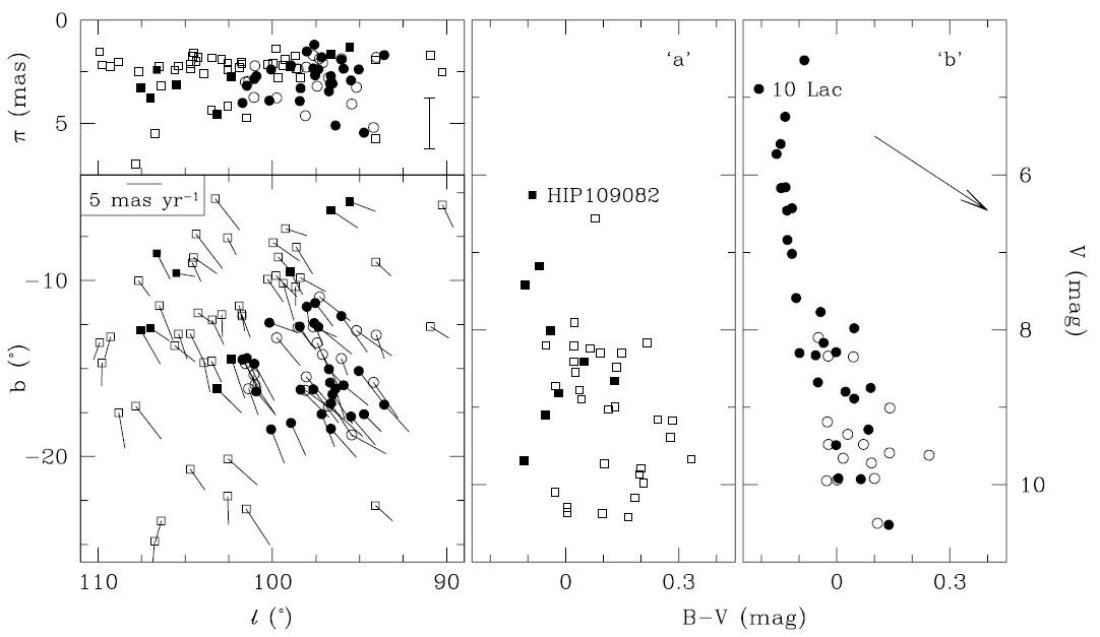

シグナススーパーバブル ケフェウス、シグナス領域には多数の明るい早期型星、分子雲複合、星形成域 が存在する。もっとも有名なのはシグナスX複合, 距離 1 kpc, 10° 四方である。 Ruprecht 1966 はケフェウスに5個、シグナスに9個の OB アソシエーションを認 めた。シグナスのアソシエーションは Cyg OB4, Cyg OB7 以外は全てシグナススーパー バブルと関連し、 1 kpc 以上遠方と考えられる。 8.1.Lacerta OB1前ヒッパルコスBlaauw 1952 は Per OB2 が膨張していることを発見し、アンバルツミアンの OB アソシエーションは若くて非束縛系であるという仮説を実証した。Blaauw, Morgan 1953 は 60° ≤ lI ≤ 75°, -20 ° ≤ bI ≤ -5° の 29 O - B5 型星 Lac OB1 に類似の 現象をみいだした。測光距離は 460 pc, 膨張年齢 4.2 Myr である。 副構造 固有運動に基づき、Blaauw 1958 は Lac OB1a, 15 星 12 - 25 Myr と、Lac OB1b, 11 星 12 - 16 Myr に分けた。Lesh 1969 は OB1a を 368 pc, OB1b を 603 pc と した。 |

ヒッパルコス ヒッパルコスは 1 O, 35 B, 46 A, 1 F, 8 K, 3 M = 96 星をメンバーとした。 炭素星 HIP 111762 も端の方に含まれる。Blaauw, Morgan の 29 メンバーから 17 星が確認された。スペクトル型が特殊な候補星は一つも選ばれなかった。 図21の (l, b) = (97°, -15°.5) を中心、半径 5° の円は OB1b を 示す。対応する色等級図は OB1b の実在を確認させる。 Lac OB1a ヒッパルコス A 型星は天空上一様に分布している。混入星の期待値は 25 星で ある。色等級図上に構造が見られない。B 型星が殆どない。これらから OB1a の 存在は疑わしい。 距離 96 メンバー全ての平均距離は 368 pc, OB1b 45 星の平均は 358 pc である。 これらの値は以前得られた値より著しく小さい。 |

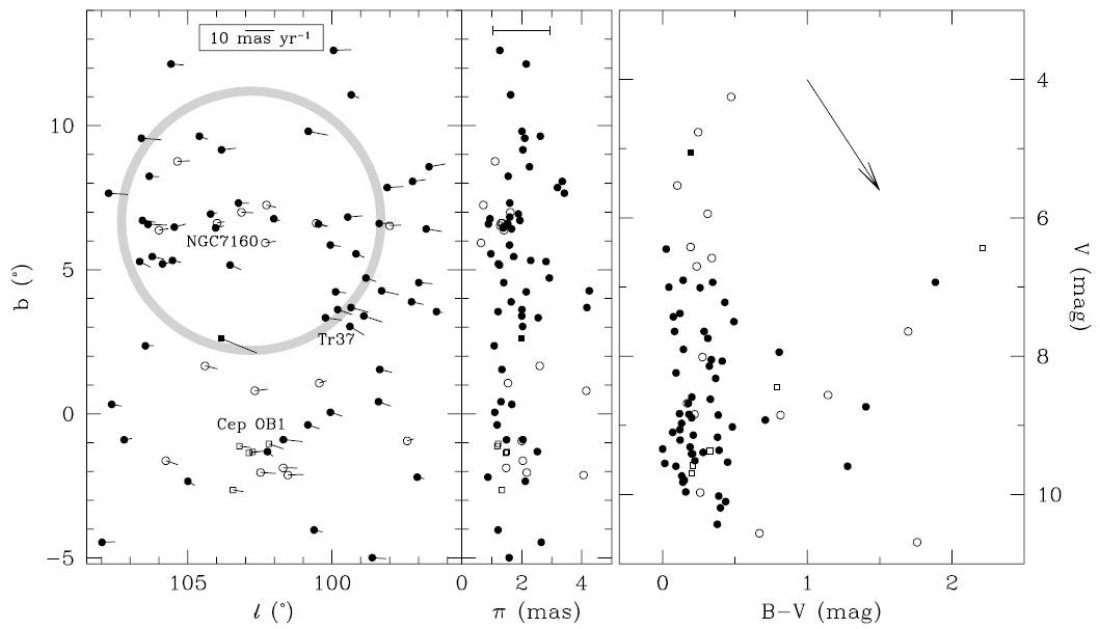

8.2.Cepheus OB2前ヒッパルコスアンバルツミアンは 1949 に Cep OB2 を発見した。Simonson 1968 は 75 星を メンバーとした。散開星団 NGC 7160, Trumpler 37 と付随する HIIR IC 1396 は Cep OB2 と同じくらいの距離 800 pc を有する。 Simonson, van Somoren Greve 1976 は Cep OB2 を二つに分割し、その一つを Tr 37 であるとした。その O6 型星は この星団を最も若い星団の一つ、年齢 3 - 7 Myr とした。しかし、その直径 40 pc は Tr 37 が非束縛系であることを示している。Garrison, Kormendy 1976 は 明るい μ Cep (M2 Ia) は Tr 37 メンバーであるとした。IC 1396 の励起星は HIP 106886 (O6) である。この星はトラペジウム的なシステムである。IC 1396 の 近くには輝線を示す T Tau 星、グロビュールがある。 もう一つの副構造は 10 Myr で NGC 7160 を含む。この副構造は直径 9° の 赤外放射リングに囲まれている。これはおそらく超新星残骸である。この超新星 はリング上の HIIR や分子雲中の赤外線星からわかる星形成を起こしたらしい。 |

ヒッパルコス 1 O, 56 B, 10 A, 5 F, 1 G, 2 K, 1 M = 76 ヒッパルコス OB2 メンバー。 平均距離 615 pc はヒッパルコスが運動学メンバー選択できた最遠アソシエーション である。F, G, K, M 型メンバーは混入の可能性が高い。Simonson 1968 が Cep OB2 に選んだ 75 星中 61 星がヒッパルコスにあり、内 20 星がメンバーとされた。 同時に NGC 7160 と Tr 37 が Cep OB2 とつながっていることも確認された。 μ Cep はメンバーとされなかった。NGC 7160 メンバーの大部分は進化した 大質量星であり、Tr 37 にはそのような星はない。これは年齢の差であろう。 色等級図 色等級図の主系列は巾が広い。また、赤い方に寄っている。これは前景減光 が大きいためである。年齢は 5 Myr である。 |

8.3.Cepheus OB3前ヒッパルコスBlaauw et al 1959 は 725 pc に 40 早期型星を発見した。Jordi et al 1996 はそれまでのまとめから、二つの副構造の年齢を 5.5, 7.5 Myr とした。 Simonson, van Someren Greve 1976 は若いグループの周りに HI 膨張シェルを 発見したが、古い方の周りには付随する HI を見出さなかった。Sargent 1977, 1979 は Cep OB3 分子雲の中に幾つかの塊りを見出した。それらの内 Cep A, Cep F には 最近の星形成の証拠(Hughes 1988)がある。Cep B は Cep OB3 に近く位置する。 HIIR S 155 は早期型星と分子雲の相互作用を示している。Elmegreen, Lada 1977 は Cep OB3 を sequential star formation の良い例と考えた。Panagia, Thum 1988 は Cep OB3 の若い副構造は Cep OB3 / S 155 複合体から生まれたと考えた。Testi et al 1995 はさらに若い星が Cep B 雲に埋まっていることを示した。 ヒッパルコス Blaauw et al が提示した内 40 星がヒッパルコスに載っている。図23は それらが二つのグループに分かれていることを微かに示している。しかし、運動群 の証拠は見出せなかった。 |

図23.白丸=ヒッパルコスに載った Cep OB3 古典メンバー。 黒丸=より若い副グループメンバー。 |

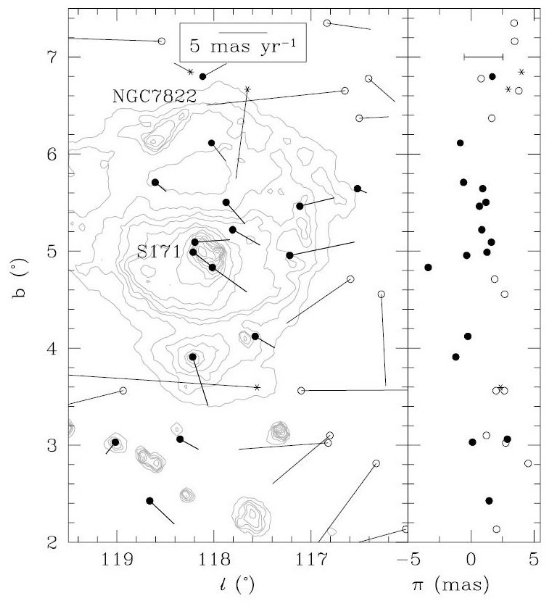

8.4.Cepheus OB4前ヒッパルコスCepheus OB4 は Blanco, Williams 1959 により 16 個の早期型星の塊りとして 発見された。そこには Berkeley 59 も含まれる。Cep OB4 は濃い分子雲と関連し そこには HIIR S 171 も含まれる。MacConnell 1968 は 845 pc に B8 より早期の 42 星、暗黒雲内に Hα 輝線星を 11 個見つけた。彼の推定年齢は 0.6 - 6 Myr である。Lozinskaya et al 1987 は Cep OB4 に 2 つの HI 膨張シェルを 発見した。その一つは半径 0°.7 で NGC 7822, S 171 と結び付いている。 Cep OB4 星の大部分はこのシェルの内部に位置する。もう一つのシェルは半径 1°.5 で S 171 を中心とし、膨張スピード 30 - 40 km/s であり超新星 爆発の結果かも知れない。 ヒッパルコス Cep OB4 古典メンバーの内 19 星がヒッパルコスに載っている。MacConnell 星 の内 3 つは否定された。運動群の検出は失敗した。 |

図24. Cep OB4 早期型星。黒丸=MacConnellに載ったメンバー。アステリスク =ヒッパルコスで否定されたMacConnellメンバー。白丸=A0 より若い他のメンバー。 灰色マップは IRAS 60 μm |

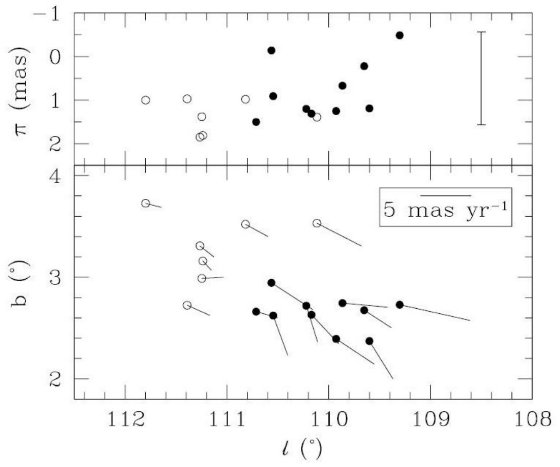

8.5.Cepheus OB6ヒッパルコスヒッパルコスカタログに基づき、Hoogerwerf et al 1997 は ケフェウス座に 新しい運動群を発見した。ここでは、カタログにある 100° < l < 110°, -4° < b < 3° の星全てを用いて、この運動群を調べよう。ここは 1982 提案には含まれていないのでサンプル数は小さい。我々は 27 個の共通運動星 (l, b) = (104°.0, -0°.5)を発見した。続いて図25のように 100° < l < 110°, |

-2° < b < 2° にフィールドを変更(?)して、20

メンバーを見出した。色等級図は非常に狭く、これらが運動群である可能性を

示唆している。かれは 50 Myr の古い運動群であろう。

δ Cep Cep OB6 の HIP 110991 は古典セファイドの δ Cep である。その視差 π = 3.32 (201 pc) は Cep OB6 の平均距離 240 pc と合致する。 |

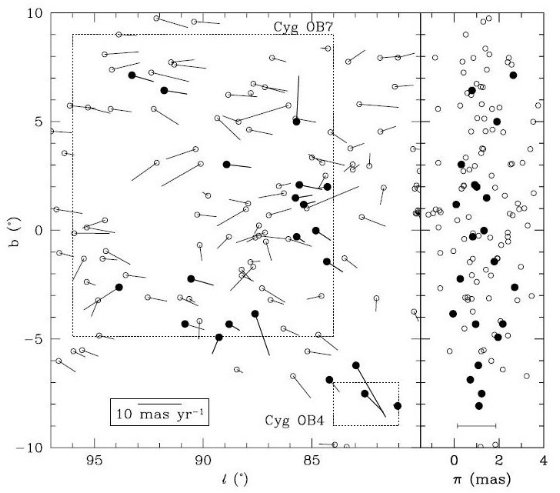

8.6.Cygnus OB4測光距離は 1 kpc. 図26には共通運動の証拠が無い。ヒッパルコス による運動学選択は出来なかった。8.7.Cygnus OB7Schmidt 1958 は Cyg OB7 をアソシエーションに加え、距離 740 pc とした。 その後の研究でメンバーは 12° × 14° 内の 18 星に増えた。 暗黒雲 Kh 141 (北の石炭袋)はこの Cyg OB7 の中央、距離 400 pc にある。 そこには幾つかの T Tau 星が存在し、暗黒雲を照らす(?)連続光源は雲の 裏側の HIIR であろう。図26の Cyg OB7 古典メンバーには共通運動が見られない。Cyg OB4 にも運 動群は検出できなかった。この方向は局所腕を平行に見ていて、超巨星、早期型 星が偶然重なって見える可能性が高い。 |

図26.黒丸= Cygnus OB4 と Cygnus OB7 の古典メンバー。白丸= 視差 4mas 以下の全ての早期型星。点線= Ruprecht によるアソシエーション境界。 (l, b) = (92°.5, 2°.0) 付近の星なしは暗黒雲 Kh 141 による。 |

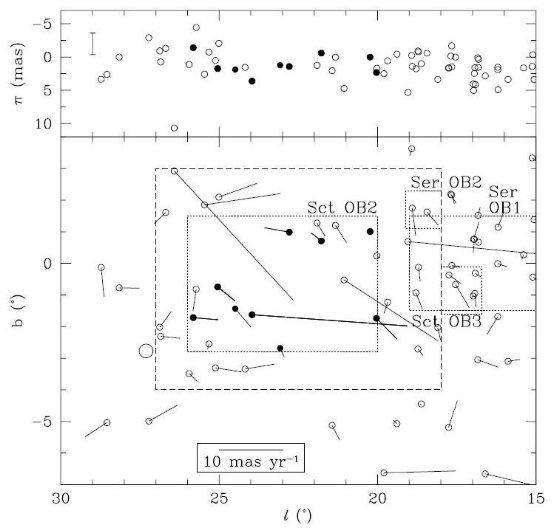

8.8.Scutum OB2Sct OB2 はアンバルツミアン (1949) が提唱し、距離 1250 PC とされた。 彼はこのアソシエーションが散開星団 NGC 6705 と関連すると考えた。 Schmidt 1958 は距離 730 pc, Humphreys 1978 は 1000 pc とした。 Reichen et al 1990 は一つが 510 pc, 他方が 1170 pc の二つの集団を考えた。 図27には 15° < l < 30°, -7° < b < 4° の ヒッパルコス O - B5 星全てが示されている。大部分は視差 2 mas 以下で、運動群 の検出は出来なかった。図27.Scutum OB2 近くのヒッパルコス O - B5 星。黒丸=古典メンバー。 大丸= NGC 6705. 破線四角= 我々の Sct OB2 フィールド。点線四角= Ser OB1(D=1.7kpc), Ser OB2(D=2.0 kpc), Sct OB3(D=1.6kpc) を囲む境界。 |

|

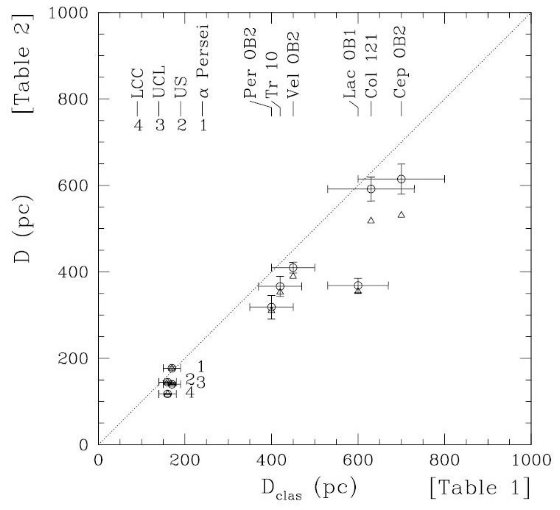

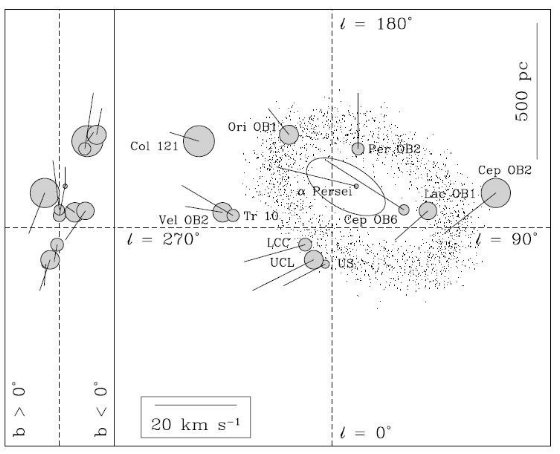

9.1.平均距離表2にはヒッパルコス対表1の古典値の比較を載せた。Lac OB1 以外は前ヒッ パルコスとヒッパルコスの相関はタイトである。ヒッパルコス値の方が系統的に 小さい傾向がある。その理由は、星間減光の補正ミスなどが考えられる。しかし、 上部主系列が以前は十分の数等明るいと考えられていた影響が大きい。9.2.平均運動アソシエーションの空間運動表2には平均固有運動も載っている。平均視線速度は文献で得られた値の中間値 とした。太陽運動(Duhnen, Binney 1998), 銀河系微分回転(Feast,Whitelock 1997) を補正した空間運動も求めた。Ori OB1 の OB 星の速度も求めた。図29を見ると、 揃った速度パターン、膨張+回転、が浮かび上がる。これは Lindblad et al 1997, Torra et al 1997 と極めて似ている。この大きな運動学的構造はグールドベルト (Gould 1874) と呼ばれている。それには星間物質、反射星雲、暗黒雲、HI が 付随している。銀河面に対して 18° 傾いている。良いまとめとして Poppel 1977 がよい。  |

グールドベルトの速度構造 Blaauw 1965 の視差により、Lindblad 1967 はグールドベルトに付随する 局所 HI ガスの Feature A は弾丸的に膨張するガスリングと解釈した。その後の 運動学モデルはこの解釈を支持した。しかし、これらのモデルでは集合する 早期型星の運動の記述には不十分である。と言うのは、それらに対する 膨張中心や膨張年齢が一意に決まらないからである。視線速度データが完備 してないのでヒッパルコスデータを十分に使用しきれないのである。それでも アソシエーションの平均運動から言えることがある。 グールドベルトとアソシエーション Sco OB2, Ori OB1, Per OB2, Lac OB1 はグールドベルトの構成員と考えられる。 図29のパターンは Tr 10, Vel OB2, Col 121 とも共有されているようだ。 Lac OB1 の新しい距離が小さくなった結果、l = 90° 方向の大きさが小さくなった。Cep OB2 はグールドベルトには乗っていない。 そしてその運動は銀河面に沿っている。したがってこのアソシエーションは グールドベルトに属していないと考える。α Per 星団と中心とする Cas-Tau 複合体は、Cep OB6 と共にアソシエーションリングの内側に位置し、 しかし異なる空間速度を有し、 50 Myr よりかなり古い。  |

10.1.主な結論運動群の確定ヒッパルコス+収束点法+スパゲッティ法ーー>運動群探査 12ケースで明らかな運動群を見出した。全て 650 pc より近い。それらは、 Sco OB2 の 3 つの副構造 = Upper Scorpius, Upper Centaurus Lupus, Lower Centaurusu Crux, それに Vel OB2, Tr 10, Col 121, Per OB2, α Persei (Per ON3), Cas Tau, Lac OB1, Cep OB2, 最後に新しく見つかった Cep OB6 である。 ヒッパルコスの運動学的検証がはっきりしなかった運動群は、R CrA, CMa OB1, Mon OB1, Ori OB1, Cam OB1, Cep OB3, Cep OB4, Cyg OB4, Cyg OB7, Sct OB2 である。測光、分光観測からはこれらの多くが実際の集団と考えられるが、 ヒッパルコスの観測には遠距離すぎるか、運動方向が友好的でないために Ori OB1 のように円盤星から際立った特性が見出せないかである。 新たなメンバー星 我々の方法は暗い OB アソシエーションメンバーの数を増やした。以前決めら れていた最も早期型の星が訂正された。それらは、 ウォルフ・ライエ星 γ2 Vel (WR11, Vel OB2), EZ CMa (WR6, Col 121), セファイド δ Cep (Cep OB6) 幾つかの例では F 型矮星までメンバーになり、それらは未だに前主系列段階 にある。これは OB アソシエーションの質量関数が小質量星の方に伸びている ことを示唆する。アソシエーションマスは数千太陽質量に達する。 新しい運動群 我々が発見した運動群の内 6 つは Ruprecht 1966 の古典 OB アソシエーション には載っていない。Upper Centaurus Lupus と Lower Centaurus |

Crux の場合

は O 型星が欠落していることが原因である。Tr 10 と Col 121 は散開星団として

知られていた。しかし、我々の研究ではそれらはもっと広がった運動群で、

非束縛系 OB アソシエーションの全ての特徴を備えている。拡散している Vel OB2

も同様に OB アソシエーション Col 173 と認定された。Cep OB6 は Cep OB2

研究中の偶然の発見で古い OB アソシエーションである。これまで疑わしいと

されてきた Cas-Tau は実際に存在することが確認された。 Cas-Tau は

α Per 星団の拡がったハローと考えられる。逆に星団をそれが無ければ

非拘束な恒星複合体中の拘束系成分と看做す事も可能である。

非拘束系の数 以上の結果から、太陽近傍での非拘束系の数は以前考えられていたより ずっと多く、とくに O 型星や早期 B 型星を欠く系の数が多いだろう。それらは 古典的 OB アソシエーションより古い。しかし、若い Upper Scorpius , Ori OB1 のようなグループと古くて拡がった Cas-Tau や Cep B6 のようなグループの間 をつなぐ天体である。 上部主系列の絶対等級 ヒッパルコスが求めたアソシエーションの距離は系統的に以前想定されていた 距離より短い。色々な原因が考えられるが、おそらく主な原因は以前仮定されて いた上部主系列等級が十分の数等明る過ぎたためと思われる。 アソシエーションの配置 Elmegreen 1993 は太陽近傍の最近の星形成はカリーナ腕が 60 Myr 昔に太陽近傍 を通過したことに起因すると考えた。彼は Cas-Tau はこの時の過程で形成された アソシエーションであるとした。Cas-Tau 中の大質量星は巨大なバブルを掃き寄せ て、リンドブラッドリング=グールドベルトを形成した。そこから 20 Myr 昔に Scorpio-Centaurus-Lupus-Crux, Orion, Perseus, Lacerta アソシエーションが 二次的形成物として生まれた。現在の Taurus - Auriga, Ophiuchus 星形成域は 第三次天体である。われわれの探査はこの描像と定性的に合致する。伝統的な 星団と非拘束膨張系との区分は考えられていたほどはっきりしたものではない。 これまで仮定されていた若い星群の質量は過小評価されていた。太陽近傍での 星形成史は再考されるべきである。 |

10.2.将来の展望未知のアソシエーションCep OB2 フィールドに新しく Cep Ob6 が発見されたことから、この他にも未発見の アソシエーションが太陽近傍に存在することが推定される。現在の研究では未開拓の -30° ≤ b ≤ 30° からそのような発見が出てくる可能性がある。 しかし、我々は多数の発見があるか疑わしいと考える。というのは、候補星の数が 限られているからだ。既知アソシエーションのメンバーはヒッパルコスカタログに 載るよう選ばれている、特にカタログが不完全な等級領域では、のに対し、他の領域(?) ではそうではないからである。通常既知の散開星団の周りは無視されている。それらの メンバーシップは様々に確立されている。1平方度当たり3個という制限は散開星団 領域で強い不完全性を産み出す。そうであるにしても、広がったハローが星団の周りに あるかどうかは興味ある問題である。 色等級図の検討 測光データが不完全な為、色等級図は提示したが天体物理学上の検討は行っていない。 位置天文学による選択が候補星の数を一桁減らしたので、不足の測光データを得ることは 難しくない。特に面白いのは Sco OB2 の観測である。そこでは、位置天文学により 決定されたメンバーの暗い方の端は X 線探査で発見された前主系列星につながっている。 これから、正確な年齢、初期質量関数、星間空間への運動量注入が決定でき、若い星団が ガスとダストに与える影響を評価するのに役立つ。 アソシエーション周囲のシェル ライデン・ドウィンジルー水素線探査観測(Hartmann, Burton 1997) は δ > -30° の HI 分布の輪郭を描き出し、その運動をこれまでにない精度で明らかにした。 その結果は既に Ori OB1 周囲のシェルの研究 (Brown et al 1995) に生かされている。 同様の研究を他のアソシエーションについて行うことは面白いだろう。 |

視線速度 極めて重要なのは、ヒッパルコスが提供した一様な位置データに対して、∼ 3 km s -1 精度の視線速度データを付けくわえることである。これは、 F 型より晩期の 星に関しては比較的容易であるが、より早期の星は適当なラインの不足、回転速度、連星 などの理由で難しい。視線速度のみから無バイアスにメンバー選択を実行することは 無理だが、固有運動で選ばれたメンバーの視線速度測定なら実行可能である。これにより、 混入星の除去が可能となる。現在そのための観測が進行中である。 膨張年齢 ヒッパルコス固有運動は 1 mas yr-1 精度を持ち、 Sco OB2 距離では 1 km s-1 に相当する。この精度で系全体の膨張を確認できるだろうか?この研究は 以前に地上観測から試みられ(Blaauw 1978) 膨張スタートからの運動学年齢が導かれた。 しかし、アソシエーションに対する太陽の相対速度から見かけの膨張や収縮効果が発生する ので、内部運動と運動学年齢を疑いなく決定するには内部運動の分散より高精度の視線速度 観測が必要である。そのような場合でさえ、膨張年齢を決定するのは困難が伴う (Blaauw 1978)。 内部構造 ヒッパルコス視差の精度は最も近いアソシエーションでさえその内部構造を明らかに するには不十分である。この研究はサブ構造を分け、星間雲からの星形成の詳細に光を 当てる上で重要である。しかし、個々の距離精度は固有運動から永年視差を研究する ことで (Dravins et al 1997) 改善が期待される。 近傍の若い星集団の配置 ヒッパルコスにより、 650 pc 以内の若い星の集団の配置がはっきりした。表 C1 のリストは V ∼ 7.3 より暗い方で不完全である。地上観測でこのメンバーを もっと暗い方へ伸ばせるかという疑問は当然である。しかし、若い星群の運動は 小さいのでメンバーの固有運動はフィールド星とそう違わない。α Persei 星団 は数少ない例外である。例えば、もしも図5にある Upper Scorpius フィールでの ベクトルポイント図の精度を PPM の精度 3 - 4 mas yr-1 に落とすと 星群は出現しない。C1 リストを拡張するには 2 mas yr-1 精度の観測が 必要である。これは ACT カタログ (Urban, Corbin, Wycoff 1998) や TRC カタログ (Hog et al 1998) で実現している。これらは Astrographic Catalog と Tycho 位置を V ∼ 11 mag の星に適用して得られた。80 年という時間間隔が高精度の固有運動 精度を可能にしたのである。タイコ2次カタログ との結合により、V = 12 等までの 250万の星に対し同様の精度で固有運動が与えられるであろう。 |

De Zeeuw 1999 のヒッパルコス前図  Dame et al 1987 の分布図  |

De Zeeuw 1999 のヒッパルコス後図  |